1089ブログ

中国山水画の20世紀ブログ 第7回-「中国山水画の20世紀」のわがままな歩き方

「展覧会は自由に楽しんで下さい」という言い方を私たちはよくします。

その分野の専門家であれば、勉強のためにすべての作品をしっかりと「調査」していくように見るということもあるでしょう。

でも勉強となるとあまり楽しくないような、できるだけ自由に楽しんでいただきたい、

とりわけ「楽しむ」ということを大事にしていただけたらというのが、展覧会を作る側としての想いです。

ということで、今回の「中国山水画の20世紀 中国美術館名品展」、私自身がどのように楽しんだかを少しご紹介いたしましょう。

中国人と日本人の空間認識 -初期伊万里と景徳鎮窯青花で考えてみた

「中国山水画の20世紀」、近現代の山水画の名品、名品、名品が並んでいます。

この展覧会を見ながら思ったのが、

中国人のDNAには空間認識と構築性というものが、備わっているのではなかろうか、

ということでした。

私の専門は日本の焼物です。焼物の世界では中国と日本との関係を考えることがしばしば。

この展覧会を見て思い出したのが、初期伊万里と景徳鎮窯の山水が描かれた二枚の大皿でした。

染付山水図大鉢(左) 伊万里 17世紀 東京国立博物館蔵

(2012年10月10日(水)~2012年12月16日(日)本館13室にて展示予定)

青花山水人物図皿(右) 景徳鎮窯 17世紀 東京国立博物館蔵

(展示予定はありません)

ひとつは初期伊万里の大鉢。皿と言っておいて大鉢なのかと言われそうですが、大鉢です。

初期伊万里のように磁器を焼き始めたばかりの頃には、本当は大皿を作りたいのだけど、技術的に平たい皿形に作ることができなくて、大鉢として作るしかなったのです。

その形は小さな高台から斜めに広がるように立ち上がっています。そこに染付で山水図が描かれています。

もうひとつが中国の景徳鎮窯で焼かれた青花。こちらは平たい皿形です。

見込全面を使って山水人物図が描かれています。

同じ山水が描かれていると言いながら、両者には大きな違いがありますね。

中国の皿に描かれた山水はまさに山水図。絵の下の方から上に向かって次第に遠くなっていくという遠近法に従ってしっかりと描かれています。

一方の初期伊万里。こちらはかろうじて天地が分かるものの、右上の部分などは空から草が生えているように見えます。

これは、中央に向かって深くなる形状の大鉢を、ぐるぐる回しながら描いていったのでしょうか。空間認識という言葉はこの絵には無いような…。

景徳鎮窯の山水図、これが水墨画であったなら、というのが下の絵です。

手前の近景から上に行くに従って遠くなる。川岸、人、山、山、さらに遠くの山。

空間を認識した上で、しっかりと構築された世界が見えてきますね。

ちなみに、この画像は、皿の絵を変形させたものです。

空間認識に優れた景徳鎮窯の陶工は、おそらく四角形の画面に描かれた絵を皿の円形のキャンバスに見事に描き込んでいったのだと、これは中国人の持つ優れた空間認識と豊かな構築性のDNAがさせたのに違いないと思ったのでありました。

日本画の強い影響を受けた呉慶雲の作品から思ったこと -西洋画を学んだ日本画との比較など

博物館という所は耳学問にとても良いところで、いろんな分野の専門家が沢山いるので、それぞれの分野からの話を聞くことができます。

そこで得た耳学問によりますと、中国と日本の山水画には構築性に大きな違いがあるようです。

中国の山水画は近景から遠景へと、しっかりと描きこまれています。山々が描かれているとしたら、どの山が前にあり、どの山が遠いのかが、明解なのだというのです。

日本でも雪舟などは、流石に中国で学んだ人だけに、しっかりとした絵が描かれていて、国宝の秋冬山水図の冬の絵に出てくる一見不思議に思える画面中央にある縦の線も、良く見れば、遠景の手前にある断崖の表現であることが分かってきます。

国宝 秋冬山水図 冬図 雪舟等楊筆 室町時代・15世紀末~16世紀初 東京国立博物館蔵

(2013年1月16日(水)~2013年2月11日(月・祝)本館2室にて展示予定 )

ところが日本の多くの絵では、厳密なまでの構築性というのはあまり感じられないように思えます。絵巻や洛中洛外図屏風を思い浮かべていただきましょう。

空間の折り合いがつかなくなると、都合の良いことに金の雲がたなびいて来てくれます。困った時の金の雲。

構築性などという、難しいことは抜きにしようや、などとは言ってないと思いますが、なんとなく折り合いがついていく、独特な自由な気分というものが日本の絵にはあるように思えます。

今回の近現代の中国山水画、やはりそこには中国人ならではの、空間認識力と高い構築性があるように思えます。

そして、2章の題ともなっている「西洋画法との競合」という部分がとても興味深く思えてきました。

そこで出会ったのが下の絵、「遠寺夕照図」呉慶雲の作品です。

画題はまさに伝統の画題と言っていいでしょう。日本人が好きな画題でもあります。

パンフレットの解説に「日本画の強い影響を受けた呉慶雲の代表作」とありました。「国画に遠近法の理論を導入しようとする苦心のあとがうかがえる」ともありました。

No.21 遠寺夕照図 呉慶雲筆 1903年 中国美術館蔵

呉慶雲の絵を見ながら思い出したのが、かつて東京国立博物館で開催された「海を渡った明治の美術 再見!1893年シカゴ・コロンブス世界博覧会」展に出品された橋本雅邦の山水図でした。呉慶雲の作品が描かれる10年前の作品です。

アメリカのシカゴで開催される博覧会に出品するために描かれたこの絵は、前述の展覧会の解説によれば「構図、遠近法、明暗法などヨーロッパの風景画のスタイルを高い技術によって取り入れられている」と、こちらも日本画の中に西洋風の遠近法を導入する試みの中で描かれたものとされています。

「日本画の強い影響を受けた」という呉慶雲、あるいは橋本雅邦などから学んだところもあっただろうか、などと思い巡らしてみたのでありました。

山水図 橋本雅邦筆 1893年 東京国立博物館蔵(展示予定はありません)

といった具合に少々わがままにこの展覧会を楽しみました。

皆様はどんな楽しみ方をされますか?

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」

本館 特別5室 2012年7月31日(火) ~ 2012年8月26日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 伊藤嘉章(学芸研究部長) at 2012年08月16日 (木)

中国山水画の20世紀ブログ 第6回-私のイチオシ!10人が選ぶこの逸品(1)

特別展「中国山水画の20世紀」では、28人の画家、50件の作品が展示されています。

中国では「超」のつくほどの有名画家の代表作ばかり。

ただ、日本に住む私たちにとっては、なじみのない画家ばかりかもしれません。

そんなあなたのために、「私のイチオシ!10人が選ぶこの逸品」と題し、

当館の研究員10人に、展示作品の魅力を語ってもらいました。

見る場所によって印象が異なる、現代絵画はおもしろい!

トップバッターは田沢裕賀絵画・彫刻室長。当館日本絵画の責任者です。

そんな絵画のエキスパートが選ぶ逸品がこれ。

No.46 緑色長城 関山月筆 1974年 中国美術館蔵

この絵、画面の左手に立って見てみると、自分がすごく変な所に立ってるような印象を受けるんだ。

変な高さ、空中に浮かんでいるような感じで、どうもしっくりこない。

奥行きを出そうとしているんだけど、浜の先のほうまで行けちゃう、中国山水画の伝統にある、現実を超越した奥深い広がりではなく、「人間のいる世界」って感じがする。

でもね、この絵、右から見てみると、自分が画面の中の地面に立っているような感覚で、景色が奥に広がっていくような感じがする。

右下から左上へ風がブワーって吹いて、木のザワザワって音も聞こえてきそうじゃない?

緑青の絵具がもりもりっとして、木々の立体感がすごく出てくる。絵具の塗り重ねで画面の奥行きや立体感を表そうとするのは東洋の古い絵にはなかったことだから、とても新しさを感じる。現代の日本画にも共通する面白さだよ。

右から見るって言ったけど、正面、ソファーの後ろあたりから見るのが普通か(当り前か!)。

木がしゃべりだしそう、20世紀中国絵画にドイツ・ロマン主義を見た

伊藤信二教育普及室長は仏教工芸が専門。 勤務時間前、誰もいないオフィスで一人ギターをかきならす、70年代フォークをこよなく愛する伊藤室長の「イチオシ!」はこれ。

No.45 護林 黎雄才筆 1959年 中国美術館蔵

画面手前に雄々しく荒ぶる木々や岩の存在感がすごい。いまにも、木がしゃべりだしそうな感じがしない?

近景に画家の強い意識が及んでいるように思えるんだ。小さく人が描かれているけれど、これがなければ確実に木そのものがこの絵の主人公。

そして、立ち込めるもや、差し込む光の表現によって、視線は右奥ふかく導かれていく感じ。

こんな神々しいまでの景観表現には、「語りたい何か」があるに違いない。そんな寓意性が込められた絵画なんだろうな。

この画風、日本でいえば橋本雅邦あたりの絵画を思いだすけど、やっぱり、ドイツ・ロマン派の画家、フリードリヒの一連の作品をつい、思い起こさせるよね。

人民のとまどい、国家のいきおい

天津での留学経験を持ち、中国語も堪能な和田浩環境保存室主任研究員は、魏紫熙「天塹通途」に描かれた南京長江大橋を実際に歩いた経験があるそうです。

そんな和田主任はこの「天塹通途」を「山頂のコンビニ」とたとえました。

No.40 天塹通途 魏紫熙筆 1973年 中国美術館蔵

この絵を見ていると、若干のとまどい、違和感を感じる。高い山に登って、さあ頂上だって時に、そこにコンビニがあるような。

というのも、山と河、これだけだったら伝統的な絵画なのに、いきなりこの橋?!

この感覚って、この絵に描かれた時代の人々も同じような感じを持っていたんじゃないかな。

当時の人たちも、自分たちの生活の中に突然こんな大きな橋ができて、とまどっていたんだと思う。

絵を見てみると、地面に接しているはずの、橋の支柱部分が描かれていなくて、橋と、岸辺で暮らす人々の生活が全く別次元のように描かれているでしょ。 しかも、橋の先も霞に隠れて見えない。

なにかを象徴しているように思えてくる。

人々の生活とは直結しない、近代的な橋の建設や国家の存在に対する人々の違和感を、この画家はたくみに描いているんじゃないかな。

これは写真じゃなくて、実際に作品を見たからこそ伝わる迫真性だよね。

かくれた筆力、青の時代のピカソを想起させる

中国をはじめとする東洋工芸が専門の松本伸之学芸企画部長。トーハクに赴任する前、関西での美術館学芸員時代に、館蔵品充実のため香港で斉白石の作品を大量買いした経験があるとか。

そんな稀有な経験を有する松本部長に聞いた「イチオシ!」はこれ。

No.28 風景 林風眠筆 1961年 中国美術館蔵(右は部分拡大)

一見、拙そうに見えるこの絵だけど、実は隠れた筆力がみなぎっているのが分かる。西洋の筆では表現できない、東洋の筆独特の筆使いがよく見える。

とくに山のひだの所を見てもらいたいんだけど、偶然できたってわけじゃなく、意識して、緻密に計算してこれを描いている。

本当はうまく描けて、ものすごい技法を持っているのに、わざと崩して描いている気がする。

離れて見るとぼんやりしているように思えるんだけど、近づいてみると、この人、ものすごく絵がうまいってことがよく分かる。

じっくり見ていると、絵の中の風景が動き出してきて、がぜん、味わいが出てくるでしょう。

こういった遠景、中景、近景の絶妙な奥行き感も、実際に会場で作品を見ないと感じられないと思うよ。

この人、パリに留学してたんだよね? 見ているとピカソの「青の時代」のような感じを受けるよ。

一見、全然違うようだけど、筆力を生かした線描にどこか共通するところがあるんじゃないかな。

もしかしたら留学先で、ピカソの絵も見ていたのかもしれないね。

描けそうで描けない、この斬新な“間”

井上洋一企画課長は日本考古が専門。この展覧会の後に特別5室で開催される「出雲―聖地の至宝―」展を現在準備中。

選んだのがこの逸品。

No.7 滕王閣図(左) 斉白石筆 1930年代 中国美術館蔵

この間だよ、この間! 分かる?

構図として絶妙におもしろい。山水画の常識を超越した、まさに「伝統の継承と発展」。

この山、樹木、楼閣の三段と、そこをつなぐ間。こんな間は描けそうで描けない、斬新さを強く感じるね。

山水画って、空間をどうとらえるかってことでしょ? こんな発想はこれまでの伝統絵画にはありえない、新たな中国絵画の誕生を強く主張しているようにも思えるね。 よくぞ思いついたもんだよねと、すごい!

それともう一点、お勧めがあるんだけど、いいかな? (聞き手:もちろんです!)

No.12 秋江雨渡図(右) 陳少梅 1941年 中国美術館蔵

この絵、『真美大観』って本の図版から写したんでしょ?

それでね、私も図版と絵とを見比べたんだけど、よく見ると波の形が違うことに気付いた?

『真美大観』の方の波は、どちらかというと形式的に描いているんだけど、陳少梅の方は、強い風に川の水があおられて、波しぶきが立っているように描かれている。とてもリアルな表現。

もちろん構図は写しているんだけど、そこに独自性を盛り込んでいる。ただ写したんじゃないぞという、主張じゃないのかな。

よーく見比べないとわからないから、これを読んでいるみなさんもぜひ、会場で確かめてほしいですね。

前々回の松嶋雅人特別展室長の記事に引き続き、さまざまな専門分野を有する、トーハク研究員のバラエティー豊かな視点から作品を紹介しようとはじめたこの企画。取材している我々も、あっとおどろくエピソードと斬新なみかたが盛りだくさんの記事になりました。

特別展「中国山水画の20世紀」には、語りだしたらとまらない、個性的で魅力あふれる作品が数多く展示されています。

みなさんも会場で「私のイチオシ!」を見つけ出してください!

続く5人の研究員も饒舌に作品の魅力を語ってくれています。間もなく公開予定です。どうぞご期待ください。

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」

本館 特別5室 2012年7月31日(火) ~ 2012年8月26日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充・土屋貴裕・高木結美(「中国山水画の20世紀展」担当) at 2012年08月14日 (火)

私事で恐縮ですが、1987年、浙江美術学院に留学していたときの事。絵画の担当教授から、青山先生が杭州にお見えになるので、贈り物を届けてくれないかと打診されました。

青山先生は、かつて教授の絵を求めた縁から、近くに足を延ばした折には、必ず連絡をとりあっていたようです。私は西湖の畔にそって自転車を走らせ、杭州飯店で待機。

ほどなく青山先生ご夫妻が到着されると、私は件のお土産を差し出し、これは最近とくに人気の高い調味料であること、購入しようと思ってもなかなか手に入らないこと、一つまみ料理に入れるだけで格段に味が引き立つこと、等々、教授にいわれたままに長々と説明をすると、青山先生は一言「要するに味の素のことか」。そして奥様に向かって「まぁ、もらっときなさい」。これが後にも先にも、私が青山先生にお会いした唯一の体験です。

その後、奇しくも東博に奉職するようになった私は、亡き青山先生の愛蔵していた中国書跡をご寄贈いただく一連の手続きを担当、作品の選定・図録の編集・特集陳列の開催等に関与させていただきました。作品選定にあたっては、名品を中心としながら、館の収蔵に欠落している作品を選んだのですが、青山先生の書斎からは、無尽蔵とも思えるほど、次から次へと魅力的な作品が出てきたことが印象的でした。

そんなある日、浙江美術学院で書法を専門とする教授が来館する機会がありました。私はこの得難い機会に、館蔵の中国書跡について御教示をいただこうと、青山コレクションを含む数点の作品をお見せしました。いくつかの作品をお出ししたあと、青山コレクションを取り出すべく桐箱を開けると、蓋に書かれた青山先生の題字が教授の眼に入り、何と美しい題字なんだ!と、教授は作品そっちのけで食い入るように見入っておられたのも、忘れがたい一コマです。

伝統的な中国書法をこよなく愛し、中国の専家が目をみはるほど自らの技量を高めた青山杉雨。この展覧会では、青山杉雨の代表作と青山コレクションの数々が、かつてない規模で陳列されています。青山ワールドの奥深さを、この機会にぜひご堪能ください。

臨石鼓文軸 呉昌碩筆 清時代・宣統元年(1909) 個人蔵

杭州や上海に活躍した呉昌碩は、青山杉雨が若い時分に多大な影響を受けた作家です。

呉昌碩の臨石鼓文の中でもこの作は完成度が高く、抜群の出来ばえ。

荷花図 呉昌碩筆 民国4年(1915) 東京国立博物館蔵(展示期間 8/19(日)まで)

多作家であった呉昌碩は、作品の出来ばえにも精粗がありますが、青山杉雨の呉昌碩コレクションは、書画ともに優品ぞろい。呉昌碩72歳の筆になるこの絵も、呉昌碩が自ら自賛しています。青山杉雨の鑑識眼の高さが窺えます。

特別展「青山杉雨の眼と書」(平成館 2012年7月18日(水) ~9月9日(日))

8月21日(火)より展示替があります。展示作品リストをご覧ください。

![]() ユリノキひろばではエッセイを募集しています。 「青山杉雨の眼と書」の感想をお寄せください。

ユリノキひろばではエッセイを募集しています。 「青山杉雨の眼と書」の感想をお寄せください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 富田淳(列品管理課長) at 2012年08月12日 (日)

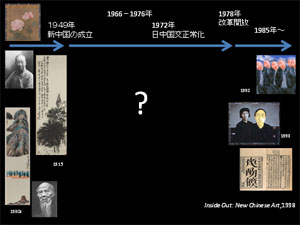

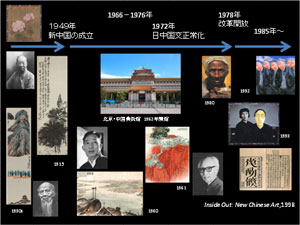

中国山水画の20世紀ブログ 第5回-「二万三千里」時代の画家たち

日本人の知っている中国美術と言えば二つあるかもしれません。

中国の古美術、すなわち古代から清朝、そして近代の海上派に至る名品は、日本にもたくさんあるため、親しみやすく、よく知られています。これが一つ。

もう一つは、近年、張曉剛、方力鈞、蔡国強、など、1980年代以降、主にアメリカで評価された中国人アーティストたちです。

最近、彼らの華やかな活躍に眼が向かいがちですが、ちょっと待ってください。

その中間、新中国成立以後の美術の展開を知らなければ、現代美術の展開も理解することはできません。

当時中国は限られた国としか交流していなかったので、この時期の名品が海外に知られることが非常に少なかったのはやむを得ませんが、この時期の空白を埋めるのが、今回展示されている中国美術館のコレクションです。

新中国成立以後の最も代表的と言えるのが金陵画派の作品です。

国民党時代の首都であった南京(金陵はその古名)とそこに居住していた知識人たちは、新中国成立後、大きな変革の時代を迎えます。

日本にも留学した傅抱石は、中央大学から南京師範大学へ移り、そして江蘇省国画院院長となりますが、1960年、江蘇省国画院のメンバーを率いて、中国全土をめぐる大写生旅行に出かけます。

俗に言う「二万三千里」の写生旅行です。

傅抱石が教鞭をとった南京師範大学

民国時代に建てられた建築は、「東洋で最も美しい校園」とも言われています。

華山での写生。この場で描かれたのが、亞明のこの作品(「華山」)です。

左から二番目が亞明、中央で髭を蓄えたのが銭松嵒。

中国の伝統山水は、詩書画一致と言われるように、詩や古典を画題とすることがほとんどでした。

山の中に文人が坐っていて、童子がお茶を汲んでくる、そんな絵を皆さんも見たことがあると思います。

しかしこの時期の画家は、新社会の成立にともない、絵画の理念を実際の社会のなかに求め、写生を基礎とした制作を行っていくのです。

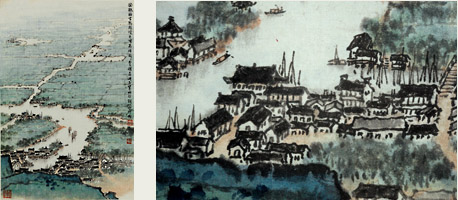

待細把江山図画(左) 傅抱石 1961年 中国美術館蔵

西陵峡(右) 傅抱石 1960年 中国美術館蔵

「二万三千里」旅行の成果は北京で行われた「山河新貌」展(1961)で展示され、その後中国美術館に収蔵されました。

会場には金陵画派の代表作がズラリと並んでいます。

この時期の絵画を「プロパガンダ絵画」と一蹴することはたやすいですが、むしろ絵画としての質の高さと、画家の真摯な取り組みに眼を向けていただきたいと思います。

傅抱石は新中国成立後、「思想が変われば筆墨も変わらざるを得ない」と述べますが、その基本的な作風はほとんど変化していません。

銭松嵒の「常熟田」も社会変革による農地整備と労働、人々の新生活を描いた絵画と言う説明はできますが、一見してもそうは見えません。

むしろ伝統の筆墨法の上に、近代絵画としての斬新な構図と美しい色彩に眼が奪われます。

このような、社会的要求と伝統絵画の発展、自らの絵画創作の方向性を、見事にミックスさせたのが、金陵画派の特色なのです。

(拡大)

(拡大)

常熟田 銭松嵒 1963年 中国美術館蔵

従来の文人画にはなかった、新しい視点から、江南の農村の人々の暮らしが描かれている。

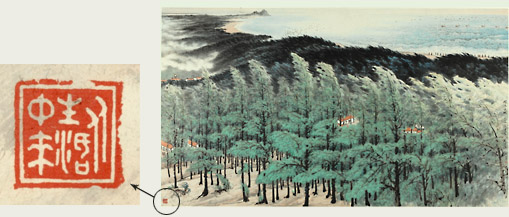

緑色長城 関山月 1974年 中国美術館蔵

「従生活中来」印 : 「生活の中より来たる」 新社会、新生活のなかに絵画の理念を求めることが行われた。

およそ1900年代初頭に生まれた彼らこそは、1949年の新中国の成立、66-76年の文革などの激動の20世紀中国を生き抜き、中国の伝統的な筆墨を次代に伝えることになりました。

そこで育ったたくさんの学生たちが、80年代以降、世界中で活躍することになります。

中国では王朝が交代するたびに、個性的な画家たちが活躍してきました。

この「二万三千里」時代を生きた画家たちもまた、明末清初の画家たちと同じく激動の時代を生き、そのことによって今も私たちの心を打つ傑作を残したと言えるでしょう。

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」

本館 特別5室 2012年7月31日(火) ~ 2012年8月26日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2012年08月11日 (土)

竹内栖鳳(1864 - 1942)は、「東の大観(横山大観)、西の栖鳳」と並び称されたほど日本の近代日本画において、大きな足跡を残した画家のひとりです。

その栖鳳は、日本絵画の革新をめざして日本の諸流派の技法だけでなく、西洋画も学びました。栖鳳の大きなテーマは大気や空気といったものを描くことでした。

大気や空気を描くことは、岡倉天心の指導の下、横山大観や菱田春草らが、19世紀のフランスを中心にした屋外で太陽光に照らされた風景画を描こうとした画家たち―「外光派」を学び、伝統的な技法である線描ではなく、色の濃淡や明暗、ぼかしによって表現しようとしたこととも軌を一にします(実際には栖鳳は、大観の表現を批判していましたが)。

重要文化財 瀟湘八景のうち瀟湘夜雨

横山大観筆 大正元年(1912) 東京国立博物館蔵

夜の湿った空気があらわされている。

2012年8月7日(火) ~ 9月17日(月・祝)、本館18室にて展示中

明治33年(1900)、明治政府によってヨーロッパへ派遣された栖鳳は、外光派のラファエル・コランに出会い、

憧れのコローやターナーの風景画をみて大気の表現を学びます。

つまり、栖鳳は大観や春草らと同じく線描を主体とせず、

墨の濃淡で大気や空気を描く方法を西洋画から日本の絵画へ応用しようとしたわけです。

羅馬古城図 竹内栖鳳筆 (作品画像はリンク先のページでご覧ください)

1901年 京都国立近代美術館蔵

画面全体で大気をあらわす。

No.25 高剣父の「漁港雨色」(1935年)は、東洋絵画の伝統的な線描ではなく、

色彩の濃淡によって大気をあらわした絵です。

高剣父は日本に留学し、白馬会や太平洋画会といった団体で洋画を学び、

さらに京都で竹内栖鳳や山元春挙といった画家の表現を手本としています。

漁港雨色 高剣父筆 1935年 中国美術館蔵

竹内栖鳳と高剣父は、西洋技術を取り込むことによって、伝統絵画を革新しようとしました。

その表現は、先んじて「近代国家」となった日本の画家と、日本の絵画に学んだ新生中国の画家の双方が、

西洋先進国と肩を並べようと、造形の世界のなかで主張しようとした強い思いを感じるものがあります。

彼らのような画家たちが奮闘した成果のひとつが、日中両国の当代の作品を紹介する1921年から1929年まで

5回にわたって中国と東京で交互に開催された「日華(中日)聨合美術展覧会」で結実します。

この展覧会が契機になって斉白石(No.4~7)は、フランス人の目にとまり、世界的に有名になりました。

この時代の日中両国の画家たちは、視線の先に同じ光明をみつめていたのでしょう。

しかし彼らの思惑を超え、 時代は戦火を止めることはできず、画家たちの輝かしい軌跡が人々の目から一旦遠ざけられることになります。

そして長い長い時間を経ることで、この展覧会が開催されることとなりました。

画家たちの理念や理想を、 いま一度想い起こすことができるまたとない機会といえるでしょう。

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」

本館 特別5室 2012年7月31日(火) ~ 2012年8月26日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(特別展室長) at 2012年08月08日 (水)