1089ブログ

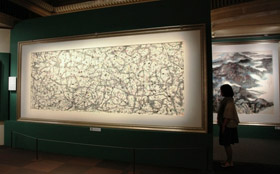

特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」に出品されているのは、

20世紀に活躍した中国人画家28人の渾身の力作、50件の絵画作品です。

いずれも中国では知らぬ人はいないほど、大変著名な画家たちですが、

日本では今まであまり展示や紹介をされることがなかったため、

初めて中国の近現代の作品を見た!この画家は誰? という方がほとんどだと思います。

名前を知っている画家というのは、不思議なことに非常に親しみが湧くもので、

もっとほかの作品を見たい、この作品はどのようにして制作されたのか知りたいと思われる方も多いのではないでしょうか?

本展では、「画室の再現」として展示室の一角にコーナーを設け、

画家の愛用した文房具類、筆や文鎮、硯や溶皿などの参考展示を行っています。

北京での作品調査の折、参考展示のため画家の文房具などをお借りしたい、と中国美術館に相談したところ、

すぐに連絡をとって紹介してくださったのが李可染(りかせん 1907-1989)のご家族でした。

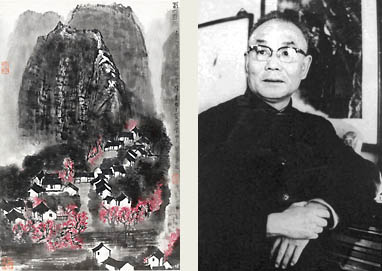

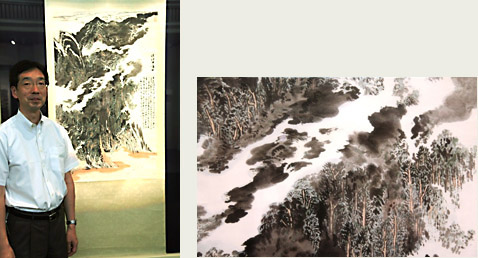

李可染(No.31,32)は、幼いころから画をよくし、国立西湖芸術研究院に在籍した頃は、林風眠(No.28~30)から油画を学びました。

その後、斉白石(No.4~7)や黄賓虹(No.8~10)に長らく師事、北京に移ってからは現在の中央美術学院の国画系の教授を務め、多くの作品を残します。

No.31 蜀山春雨 李可染筆 中国美術館蔵

伝統的な墨色を基調としながらも、光の差し込みが表現される独自の山水画で知られます。

その李可染の住居兼画室には現在も奥様がお住まいとのこと。

さっそくお宅に伺いますと、李可染の奥様、鄒佩珠(すうはいじゅ)さんみずから

日本から来た私達を出迎え、大変歓迎してくださいました。

奥様の鄒佩珠さんは1920年生まれの御年92歳。13歳年上の李可染と23歳のときにご結婚されました。

ご自身も彫刻家であり、中国の女性彫刻家としては草分け的存在、なんと中央美術学院で教鞭をとったこともあるそうです。

1946年、北京に招かれた李可染は、市内の集合住宅に移り住み、

その一室を、牛を師とするという意味の「師牛堂(しぎゅうどう)」と名付け、作画活動を行いました。

山水、人物のほか牛の絵も得意とした李可染。中国では昔から、牛の画題が好まれました。

7月7日生まれの奥様を七夕の「織女」に、李可染は自らを「牽牛」に見立てていたのでしょうか。

多くの弟子を輩出し、名を成した李可染の画室「師牛堂」には、その教えを受けようと、

たくさんの人が訪れました。

1983年、日中平和友好条約締結5周年を記念し、

李可染の個展が東京と大阪でひらかれました。

その際には夫妻で日本を訪れ、平山郁夫、東山魁夷、加山又造ら当時の日本画壇重鎮と

親交を結び、のちもお互いを行き来し家族ぐるみの交流を重ねたようです。

1980年代、李可染画室「師牛堂」にて。中央が平山郁夫。

数々の作品を世に送り出した「師牛堂」は、李可染が活動していたころそのまま。

1畳ほどの大きさのどっしりとした木製の机に毛氈を敷き、傍らの筆架には何本も筆がかかります。

自ら揮毫した「師牛堂」の扁額を背に、毎日創作に明け暮れたのでしょう。

その「師牛堂」で、在りし日の李可染の様子を生き生きと楽しそうに語る鄒佩珠さんのお顔は、

こちらまでうれしくなるような優しい笑顔がとても印象的でした。

作品を生み出した作者像については、時代を遡るにつれどんどん見えなくなり、

その時代背景や周辺の環境などから類推するしかありませんが、

幸い本展出品作品の画家たちは、20世紀を駆け抜けた私たちの祖父母、曾祖父母世代!

その人となりを知る手掛かりは大変豊富です。

会期もあとわずかとなりました。これだけの名品が一堂に会すことはなかなかありません。

是非会場に足をお運びいただき、存分にその魅力をお楽しみください。

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」

本館 特別5室 2012年7月31日(火) ~ 2012年8月26日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高木結美(特別展室) at 2012年08月21日 (火)

夏休みを挟んで開催される今回の特集陳列「動物埴輪の世界」(平成館考古展示室、2012年7月3日(火)~10月28日(日))は、大人から子供まで多くの皆さんに是非、ご覧頂きたいと思っています。

前回のブログで説明しましたように、展示は主に鳥形埴輪 →猪・犬形埴輪 → 馬形埴輪の順に構成されていますが、今回はこのうち、最初に“群れ”をなすように展示されている鳥形埴輪についてご紹介します。

猪・犬や馬はいわゆる4つ足の哺乳動物ですが、爬虫類から進化したと考えられる鳥類は四肢のうち、前肢を大きく変化させて、地上から空に活動の場を拡げた動物の代表です。

その活動は空中はもちろん水中や地上にと、(マサに・・・)“飛躍的”に拡がったため、多様な環境に適応した実にさまざまな姿を獲得した動物でもあります。

埴輪の鳥は、このうちいくつかの種類が表現され、明確に造り分けられています。

その訳(理由)はおいおい触れるとして、まずは鳥形埴輪の種類を見ておきましょう。

鳥形埴輪展示部分(左から:鶏形・水鳥形埴輪)

埴輪の鳥には、主に地上で暮らす鶏と、水上を主な生活の舞台にする水鳥を象ったものがあります。

このうち、鶏形埴輪は古墳時代前期(3世紀後半~4世紀後半)には出現し、実はすべての形象埴輪のうち、家形埴輪と並んでもっとも早く出現します。水鳥形埴輪は古墳時代中期(4世紀末~5世紀末頃)からしか認められません。他に、6世紀以降には猛禽類の鷹形の埴輪も造られました。

一方、鶏形埴輪は埋葬施設が設けられた古墳の墳頂部から出土するのに対し、水鳥形埴輪はしばしば古墳の周濠に築かれた中島などから出土します。

一口に鳥形埴輪といっても、埴輪としての意味と役割は複雑で、その性格は大きく異なっていたことが窺えます。また、いずれも人物埴輪や他の動物埴輪よりいち早く出現することも注目されます。

それでは、最初は鶏形埴輪から見てゆきましょう。

展示ケースの一番はじめに、スッと伸びる円筒部上に美しい姿を見せているのは、栃木県鶏塚古墳の鶏形埴輪です。この埴輪が出土したことで、古墳の名前が付けられたほどの優品です。

頭部には目立つ鶏冠(とさか)と嘴(くちばし)下の肉髥(にくぜん)が付けられ、大ぶりの尾部などからも、一見して立派な雄鶏(おんどり)を象っていることが判ります。

この古墳には別の鶏形埴輪もたてられていたようで、頭部の特徴からさらに雄鶏と雌鶏が認められ、併せて4羽の鶏形埴輪が出土しています。

埴輪 鶏(写真左・雄鶏)、(写真右・左:雄鶏、右:雌鶏) 栃木県真岡市京泉塚原 鶏塚古墳出土 古墳時代・6世紀(橋本庄三郎氏他3名寄贈)

一方、鶏形埴輪のもう一つの大きな特徴は、多くが止まり木を掴んだ脚の表現を伴うことです。前3本、後ろに1本の脚指で止まり木をしっかりと掴み、なかに蹴爪(けづめ)まで表現されたリアルな例もあります。

昼間は地上で活動し、夜間は危険を避けるために高い木に止まる鶏の習性を見事に捕らえた造形と考えられます。

このように見れば、鶏形埴輪は餌を探しついばむ「昼間」の姿ではなく、「夜間」の生態を写した造形といえそうです。

鶏形埴輪実測図(奈良県纏向坂田遺跡出土・4世紀)

[清水真一論文1996『奈良県立橿原考古学研究所論集』11より]

これらの特徴から、鶏形埴輪は奈良時代の『記紀』に登場する「常世長鳴鳥(とこよのながなきどり)」の性格と大変よく似ているという説が有力です。

『日本書紀』神代上第七段本文

「[前略] (天照(アマテラス)大神が)発愠(イカリ)まして、乃(スナハ)ち天石洞(アマイハヤ)に入り

まして、磐戸(イハト)を閉(サ)して幽(コモ)り居(マ)しぬ。故、六合(クニ)の内常闇(トコヤミ)に

して、昼夜の相代(アヒカハルワキ)も知らず。[中略] 時に、八十万神(ヤオロズノカミタチ)、天

安河邊に会ひて、[中略] 遂に常世の長鳴鳥を聚(アツ)めて、互いに長鳴きせしむ。[後略] 」

天照大神が弟神の須佐之男(スサノヲ)命の暴虐ぶりに機嫌を損ね、天岩屋戸に隠れてしまってこの世が闇夜となった有名な一節で、困り切った八百万神が集まり知恵を絞って常世長鳴鳥を集めたり、さまざまな祭祀を行った結果、高天原(タカマガハラ=天)と葦原中国(アシハラナカツクニ=地上)に光と秩序が戻った、という日本神話のハイライトシーンの一つです。

ここに太陽を出現させる存在として、常世長鳴鳥(鶏)が登場しています。もちろん神話的な表現ですが、当時の人々にとって太陽の復活と信じられた朝日は、鶏が鳴いて初めて登ると考えられていたことが窺えます。

おそらく、人々は夜明け前に鳴く雄鶏の不思議な能力に畏敬の念を抱き、鶏は太陽神(日神)信仰を支えた時告(ときつげ)鳥として重要視されたことでしょう。

一方、「時の管理」はいつの世でも人々を支配する者の特権です。飛鳥時代の朝廷でも、660(斉明6)年に都城の建設に先駆けて漏刻(ろうこく=時計)が製作され、平安時代に至るまで朝廷が人々に時を知らせたと記録されています。

鶏形埴輪は首長の祭祀権と支配権の象徴として、いち早く形象埴輪群の中心として製作されたようです。

埴輪 鶏(左・雄鶏) 群馬県伊勢崎市赤堀今井町毒島995 赤堀茶臼山古墳出土 古墳時代・5世紀

鶏形埴輪展示全景(右)

キジ科の鶏は、紀元前5000頃にはすでに中近東やエジプトで飼われ、紀元前2000年以降にはインド、中国でも前漢代(BC.3~AD.1)には家禽として相当普及していたことが知られています。

日本列島では、鳥形土製品・木製品や骨格資料などによって弥生時代から確認できますが、食肉・採卵用の実用種は江戸時代以降の輸入種で、名古屋コーチンなどのいわゆる地鶏は、明治~大正年間に輸入された中国原産種と日本古来の在来種の品種改良によってつくられた品種です。

動物学の分類では、在来種はすべて鑑賞用などの非実用種に限られるといいますので、日本列島では永らく人間社会に深く関わる動物として位置づけられてきたようです。

今年も猛暑が続き夏も真っ盛りですが・・・、ビールのお供に焼き鳥(♪~)という「定番」はごく最近に成立した風景で、現代人の“常識”だけでは古代の鶏の姿はなかなか見えてこないようです。

是非“先入観”を振り払って、これらの鶏たちを虚心に見つめて頂ければ、我々の祖先の視線に一歩でも近づいて頂くことができるのではないかと思います。

次回は、水鳥形埴輪についてご紹介します。

関連コンテンツ

あなたの好きな動物埴輪は?投票受付中!(9月24日(月)まで)

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年08月20日 (月)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第20回です。

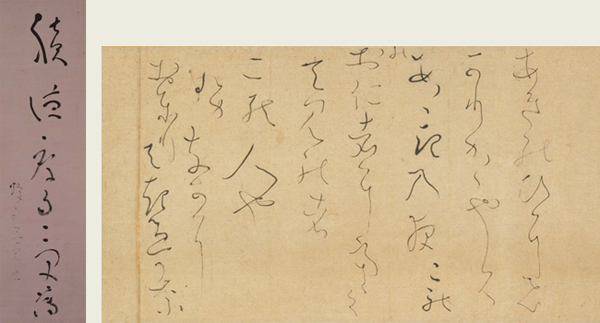

まずは、本館8室・書画の展開で展示中の作品の画像をご覧ください。

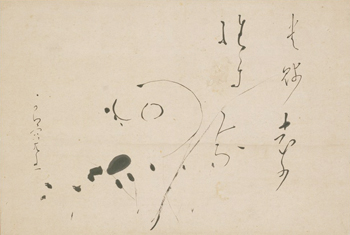

自画賛 良寛筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵(竹内静子氏寄贈) (本館8室にて9月2日(日)まで展示)

これを書いたのは、良寛(りょうかん、1758~1831)です。

ゆるやかに見える線で書かれた文字。

右は、「貴賎老少 / 惟自知」。

左は、「良寛書」とあります。

真ん中は、朝顔に見えましたが、

ドクロ(髑髏)の絵です。

良寛はほかにも髑髏を描いていて、

禅の世界では、髑髏は情識分別をはなれたさまをあらわしています。

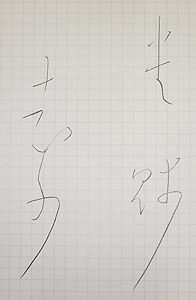

良寛の書をエンピツで写してみました。

エンピツで写した良寛

写してみると、絶妙のバランスがあることに気付きました。

「老」の縦線は、横線と交差する上と下の長さが違います。

適宜、空間を持たせていて、

自分自身の呼吸というか、間のとり方が上手い!

線のスピードにも変化をつけて、

字形を引き締めています。

良寛の独特の書は、

夏目漱石(1867~1916)や、安田靫彦(1884~1978)も好んだそうです。

一行書「積徳厚自受薄」(左) 良寛筆 江戸時代・19世紀

和歌(あきのひに)(右) 良寛筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵(竹内静子氏寄贈)

(ともに今年度の展示予定はありません。ごめんなさい。)

良寛は、江戸時代後期の越後(新潟県)の人です。

若いころに出家して、22歳から岡山県の円通寺で修行しました。

諸国をまわったあと越後に戻り、

托鉢をしながら人と触れ合い、書や詩をよく書いていました。

良寛は、「秋萩帖」(国宝、当館所蔵)の拓本を持っていたことが

知られています。

国宝 秋萩帖 伝小野道風筆 平安時代・11~12世紀 東京国立博物館蔵

(2013年夏の特別展「和様の書」で展示予定!)

「秋萩帖」は、古様の草仮名の遺品として有名ですが、

良寛の書のくずし方は、草仮名の雰囲気があります。

良寛が「秋萩帖」をよく学んだことがわかります。

私は、良寛の書から、

静けさと同時に、ゆらぎのない強い意志を感じます。

それは、

良寛の暮らしぶりと、その暮らしをつらぬいた姿勢を、

私が、良寛の書に重ねているのかもしれません。

書を見る。

その人の生涯を調べて、

あらためて書を見る。

印象は変わったり、変わらなかったり。

それも書を見る楽しさのひとつです。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年08月19日 (日)

中国山水画の20世紀ブログ 第9回-筆墨(ビィモォ)論争と中国画家のアイデンティティー

中国人画家に、「中国絵画で一番大切なものは何か?」と問えば、今でも99パーセントの人は「ビィモォだ」と答えるでしょう。

「ビィモォ」は漢字にすれば「筆墨」。これほどまでに中国人を虜にした「ビィモォ(筆墨)」とは何でしょう?

「ビィモォ」こそは近代絵画を理解するうえでも最も重要なキーワードの一つです。

大画面を制作する潘天寿

伝統的な筆力を生かして描いている。

すでにブログでも触れられた通り、水墨画の最も重要な表現は、墨のかすれやにじみです。

この表現を、中国では「筆墨(ビィモォ)」と言います。

600年ほど前、元時代には完成していたこの「筆墨」の表現は、中国文化では次第に違う意味を持ち始めます。すなわち、

筆墨が分かる人=文化人

筆墨が分からない人=非文化人

といった区分、権威の象徴になっていくのです。

特に、近代以降、西洋画法が中国に入ってくると、西洋画は「筆墨」がないからダメ、それを真似した日本画も(嶺南派も)「筆墨」がないからダメ、という議論までされるようになります。

実はこの背景には、近代の中国人画家たちによる「中国絵画とは何か?」という深刻な問いがありました。

日本は近代になって国家と民族を代表する絵画様式、すなわち「日本画」を生み出していましたが、近代になって「国画」と呼び変えられた中国画は、自らの行くべき将来について模索を続けていました。

その時、国画がよるべき価値基準とされたのが「筆墨」であり、「筆墨」を使い、鑑賞できる能力こそが、中国画家のアイディンティティーとされたのです(それゆえに「筆墨」の議論はわかりにくい)。

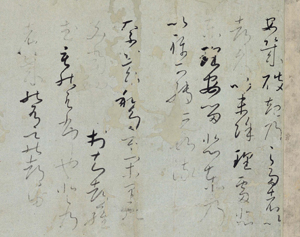

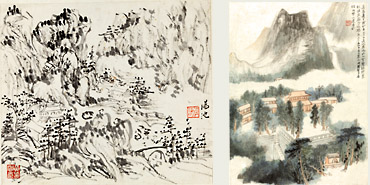

No.11 山水画冊(左) 張大千 1941年 中国美術館蔵

No.8 黄山写生画冊(右) 黄賓虹 1930年代 中国美術館蔵

それぞれが個性的ですぐれた「筆墨」を身につけ、絵画制作を行った

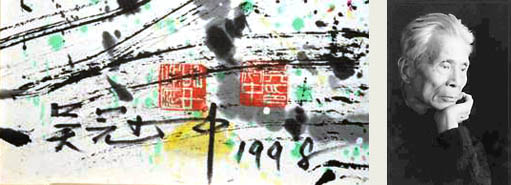

そんな「筆墨(ビィモォ)」に異議を唱えたのが呉冠中です。

1992年、「具体画面を離れた孤立した筆墨の価値はゼロである」と主張すると、美術界で大きな論争が巻き起こりました。

呉冠中は単純に筆墨を否定したのではありません。中国文化史上で筆墨が独占してきた伝統的な絵画観に疑問を呈したのです。

No.50 呉冠中 逍遥遊 1998年 中国美術館蔵

「逍遥」とは荘子の言葉で心を自在に遊ばせること。作品の前に立てば、従来の伝統絵画のイデオロギーを離れて、線や色に自由に心を遊ばせることができる。

「逍遥遊」のサインと印章。印は縦と横に押されている。

絵画の正面性にも疑問を呈しようとしているようです。

この作品は、作者が言うところの「具体的画面を離れ孤立した筆墨」のみで構成されているようです。

紙に墨(とインク)で描かれる以上、「筆墨」は存在するのですが、ここではどんな形象にもなっていません。

もしも「筆墨」の美しさのみを追求して形象を捨てていけば、どうなってしまうのか。ここに具体的な形象(家や船)を描きこめば、それで伝統山水に変化していってしまうのではないか…。

呉冠中はこの作品で、中国600年の筆墨至上主義の帰結を示そうとしたのです。

60年代、欧米ではアンフォルメルや抽象表現主義、日本では前衛書道が流行し、具象にこだわらないが東洋の水墨画が再評価されていました。しかし欧米の芸術運動に評価される側であった当の中国の伝統画家たちは、自らの伝統を自らの力で打ち破ることに必死でした。

中国の画家たちは、長い歴史を持つ水墨画が誕生した時点から必然的に内在する筆墨の可能性を再発見することで、逆にその伝統を打ち破り、国画の新しい方向性を指し示そうとしたのです。

会場では、伝統的な筆墨を使って最も優れるといわれる黄賓虹と呉冠中の作品を、対比的に展示してあります。

日本や西洋に学び、そして自らの伝統に学んだ中国近現代絵画は、こうして新たな展開を遂げていくことになりました。

そして私たちの時代。

世界中で創作を続ける中国画家たちがどのような作品をつくっていくのか、私もとても楽しみにしています。

伝統と現代をつなぐこの展覧会。中国美術を知る絶好の機会です。どうかお見逃しなく!

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」

本館 特別5室 2012年7月31日(火) ~ 2012年8月26日(日)

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2012年08月18日 (土)

中国山水画の20世紀ブログ 第8回-私のイチオシ!10人が選ぶこの逸品(2)

特別展「中国山水画の20世紀」では、28人の画家、50件の作品が展示されています。

中国では「超」のつくほどの有名画家の代表作ばかり。

ただ、日本に住む私たちにとっては、なじみのない画家ばかりかもしれません。

そんなあなたのために、「私のイチオシ!10人が選ぶこの逸品」と題し、

当館の研究員10人に、展示作品の魅力を語ってもらいました。(前半はこちら)

その後半です。

描き切らない、言い切らないのが、一番難しい

日本書跡が専門の島谷弘幸副館長は、今回の展示されている全作品を所蔵している中国美術館の胡偉副館長と、北京故宮博物院で20年前に出会って以来の友人だとか。

そんな中国との交友も深い島谷副館長はこの逸品のどこに惹かれたのでしょうか。

No.26 秋江夕照陳樹人筆 1943年 中国美術館蔵(右は部分)

この作品にはとても日本的な美意識を感じます。

淡い色調と墨を微妙に変化させていくことで、画面に見事な遠近と詩情を表現しているよね。輪郭の墨線も色目にあわせて絶妙に変化をつけている。

しかし手前の崖の線を見て!とても力強い。こんな線はなかなか描けない。

たくさん描いて、積み上げて作品に仕上げる方法もあるけれど、この作品はそうではないよね。色も綿密に塗り固めるのではなく、その表現はあくまで簡潔。簡潔なのに、そこに空気の流れまでをも表現している。そこがすごいし、日本人の感性にもぴったりくるんです。

和歌ではなく、俳句の美意識っていったらいいかな。

日本人は中国の文化をすべて受け入れたのではなくて、自分に合うものを受け入れた。ここには日中で共通する美意識があるのかもしれない。

見れば見るほど魅力的な作品ですね。

勤勉な農村の情景に時代を感じる

浅見龍介東洋室長は彫刻が専門。来年に迫る東洋館リニューアルオープンと、特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」の担当者としていま大忙しです。

宋代絵画と甘いものが大好きという浅見室長のイチオシとは?

No.44 武漢防汛図巻 黎雄才筆 1956年 中国美術館蔵(右は部分)

ここに描かれているのは長江ですか?

水面はほとんど描かれていませんけど。木が長い列になって浮かんでいて、乗って作業している人は豆粒のように小さい。向こう岸が霞んでかすかに見える。雄大な流れですね。

堤防に立つ電線が遠ざかるにつれてスーっと消えていく。無限の奥行きが感じられますね。

人間なんてちっぽけで、せっかく造っている堤防もすぐ流されちゃうんじゃないかっていうくらい自然の大きさが感じられる。この空間の感覚は宋時代の山水画に通じるかな。

次の場面は川辺の農村の風景。穏やかな景観だけど人間はみな働いていますね。

清明上河図ではのんびりしてる人がたくさんいましたが、勤勉が求められた時代なんでしょうね。牛や鶏は餌を食べ、水鳥も水から上がった仲間をめざして泳いでいる。みな動いている。寒江独釣図などのように時間が止まっているのとは違う。そこが面白いと思います。

もちろん絵もみごとですよね。人間の描写は緊密さはないけどゆるんでいない。

ずっーと見ていると自分が絵の中に入り込んでしまいそうです。

No.44 武漢防汛図巻(部分)

俺の線をみろ!

流暢な英語を操り当館の国際交流事業を担う鬼頭智美国際交流室長。アメリカ留学の経験もある鬼頭室長は本展で一番の注目を集める、あの!作品をご指名です。

実際に会場で作品をじっくり見ると伝わってくることがあるのだとか。

No.50 逍遥遊 呉冠中筆 1998年 中国美術館蔵

作家晩年の作、というだけあって、老練な円熟味の感じられる線が画面いっぱいにひかれていますね。みなさんも感じることだと思いますが、ぱっと見た印象では、アメリカのアクション・ペインティングの筆頭、ジャクソン・ポロックの作品がなぜここに展示されているの?と思ってしまいますね。

が!ポロックの絵は、一見その色彩とドリッピングによる絵具のほとばしりが力強く見える割に、どこか不安定そうな感じを受けるのに対し、

この作品は作家が長年の間に得た「筆のチカラ」を存分に披露し、「俺の線をみろ!」とばかりに墨やサインペンで好きなように線をひいて画面を作っていく「意思の強さ」を感じます。

フィジカルというよりはメンタル、肉体的な動きというよりは、精神的な思索の強さが出た、経験豊かな画家にこそできる表現だと思います。

No.50 逍遥遊(部分)

ポップだけどどこか懐かしい駄菓子チックなピンクや、グリーンのドットが、ちょっと茶目っ気も加えているような感じがします。

線の濃淡や、運筆のリズム、全体のなんともいえない遊び心は、実際にこの絵と対面してこそ。

是非、会場で、呉先生のメンタルの強さを体感してください!

水墨画には抽象も具象もないんだよ

救仁郷秀明貸与特別観覧室長は、室町時代の水墨画を中心に、広く東アジアの水墨画を研究しています。

中国絵画の論文もたくさんある救仁郷室長に、より深く掘りさげた水墨画の魅力を聞いてみました。

No.16 朱砂冲哨口図 陸儼少筆 1979年 中国美術館蔵(右は部分)

この画面の中央を、どこでもいいから四角く切り取ってよく見てみてください(右図)。

墨の濃淡の合間、塗り残した余白は、雲という「具象」を表現してますね。

全体を見れば、山とか川とかかたちあるもの=具象を描いているのに、ふと、ある部分を切り取って見てみると、この墨の濃淡も雰囲気があるし、

ある意味、抽象画のようにも見えてきませんか?

ここが水墨画の面白いところなんですよ。わたしたちは絵を見るときにどうしても「かたち」を探してしまう。でも水墨画の魅力は、かたちの追求よりも、墨の変化といった抽象的な面白さを楽しむことにあるんじゃないかな。この作品はそこのことをよく表してるんですね。

水墨画には具象と抽象の境界はないってこと。

鬼頭さんが語っていた呉冠中の№50「逍遥遊」もこの絵と同じ水墨画。

水墨画って苦手な人が多いけど、「山水」として見るのをやめて、墨や筆のにじみや線のかすれを鑑賞してみたらどうでしょう。

きっとその無限の変化を楽しめると思うんですよ。

お久しぶりです、陸先生!

富田淳列品管理課長は、古代から近現代までカバーする中国書法のエキスパート。現在、平成館で行われている特別展「青山杉雨の眼と書」も担当です。

先の救仁郷室長のイチオシと同じ作品の前で、あっと驚くべきエピソードが飛び出しました。

No.16 朱砂冲哨口図(左) 陸儼少筆 1979年 中国美術館蔵

No.9 江上山図(右) 黄賓虹筆 1930年代 中国美術館蔵

好きな絵と言えば他にもありますが、思い入れのある絵といえばこれ。

実は1985年、中国美術学院に留学していたときに、この絵を描いた陸儼少先生にお会いしたことがあるんです。

中国美術学院は杭州市の西湖のほとりにあるんだけれど、陸儼少先生の官舎は学校のすぐ隣だっていうんでね、みんなで会いに行こうって。しかしその言葉が方言で、一緒にいた中国人ですら、ほとんど聞き取れないほど(笑)。あれにはまいりました。

お宅を訪ねた時は山水画を描いていて、背を丸めて顔を紙に近付けて、筆数多く描いていたのを覚えています。やっぱりこの雲気たなびく山水画で、まだ画面墨が乾かずしっとりと濡れていたのが印象に残ってるなぁ。

書画というと近づきがたいように思われがちだけど、私の留学した1980年代は、張大千(№11)や、こうした黄賓虹の作品(№9)が、普通の人の家にもありました。いくつか見せてもらったけど、どれもいい作品だったなぁ。

中国の人たちにとっての書画って、暮らしの一部なんだって実感しましたね。

いまそこにある作品に真摯に向き合う。

作品と真正面に対峙したとき、作品と出会うよろこびや楽しさは、10人いれば10通りのみかたがあります。

納得したり、爆笑したり、担当者でも気付かなかった作品の魅力に出会うことができて、

本当に楽しいインタビューでした。

「中国山水画の20世紀―中国美術館名品展」は来週26日まで。

あなたの「イチオシ!」を見つけるのはあなた自身です!ぜひ会場に足をお運びください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充・土屋貴裕・高木結美(「中国山水画の20世紀展」担当) at 2012年08月17日 (金)