1089ブログ

皆さん、妖怪はいると思いますか?

博物館には、いるんです。しかもたくさん!

2011年8月20日(土)、小学生のいるご家族10組を対象に、

ファミリーワークショップ「博物館できもだめし」が行われました。

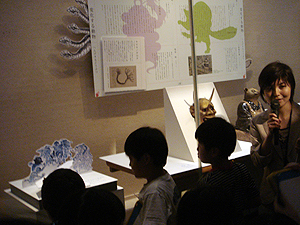

まず、本館特別2室で行われている親と子のギャラリー

「博物館できもだめし-妖怪、化け物 大集合-」(~2011年8月28日(日))の展示を見に行きます。

企画を担当した研究員の神辺さんが開口一番、

「皆さんの中で、妖怪はいると思う人、どのくらいいますか?」と質問。

なんとここで神辺さんは、自分の知り合いが見たことのある妖怪のエピソードを披露。

会場の雰囲気がぞ~っと冷えてきたところで、いよいよ作品鑑賞に入ります。

人間が使う道具が100年以上経って「付喪神(つくもがみ)」という妖怪に

変化してしまった姿を描く「百鬼夜行図」の模本を紹介。

灯台や高杯といった道具が妖怪になった様子がユーモラスに描かれています。

百鬼夜行図(模本)(部分) 狩野晴川院養信模 江戸時代・19世紀

そして参加者の皆さんは、展示室で見た妖怪を参考に、

東博の展示室内にある作品が妖怪になったらどんなふうかを想像します。

自分で新しく考え出した妖怪を描き、皆が描いたページを集めて妖怪図鑑を作るのです。

熱心にスケッチ

東博の展示室には、作られてから100年以上が経ち、

「つくも神」になる資格がじゅうぶんにある作品ばかり。

あの作品が、この作品が、夜な夜な妖怪として博物館をさまよっていたら…

想像力が刺激されます!

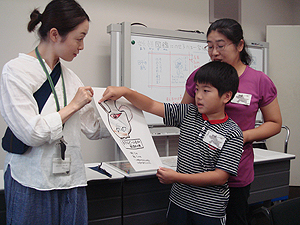

展示室でスケッチした後は、筆ペンを使い、こわそうな妖怪を描きます。

妖怪の姿の横には、キャラクター設定やスペックなど、

その妖怪の情報も書き込みます(図鑑ですからね)。

「としは800さい」「おおきさ20めいとる」

「自分にふれた人の命をすいとってしまう妖怪」などなど…。

お父さん、お母さん、きょうだいと役割分担し、

絵を描く人、色を塗る人、説明の文章を書く人など、

協力して力作ができあがりました。

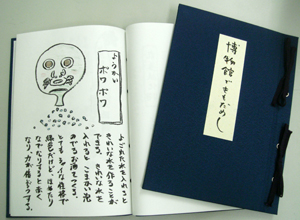

最後に、全員の前で、各ファミリーが考えた博物館の妖怪を発表しました。

どれもユニークで、思いがけない発想に満ちた、こわくて楽しい妖怪ばかり。

ひとつご紹介します。

こちらは巨大な茶釜の妖怪「かまおおおばけ」。

おなかの数字ボタンで電話をかけて人間をおびき寄せ、

足で人間をつかんで釜の中に引きずり込むんだそうです。

おなかの中には何人もの人がまだ入っているのが見えます。

事前に電話でアポをとるあたりが現代っ子らしい発想です。

夜の博物館にこんな妖怪たちがいたら、ぜひ物陰からこっそりのぞいてみたい…。

そんな気がする妖怪がたくさんつまった妖怪図鑑が出来上がりました。

最後に全ファミリーが書いたページを綴じ合わせ、

博物館の妖怪図鑑、出来上がり。

ファミリーに1冊ずつ、図鑑をプレゼントして解散となりました。

皆さんも、博物館の展示室で目を凝らしてみたら、

つくも神となった妖怪が見えるかもしれませんよ。

ぜひ……

「博物館できもだめし-妖怪、化け物 大集合-」(本館特別2室 2011年8月28日(日)まで)

列品解説「博物館の妖(あやかし)」 本館特別2室 2011年8月26日(金) 18:30 ~ 19:00

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室) at 2011年08月25日 (木)

後期の見どころ紹介「孫文と梅屋庄吉―100年前の中国と日本」

本館特別5室で開催中の特別展「孫文と梅屋庄吉―100年前の中国と日本」(~2011年9月4日(日) )も、いよいよ後半をむかえました。

8月15日(月)の閉館後に陳列替えを行い、およそ115点の作品を一新しました。

後期(8月16日(火)~)の展示から、主な作品を紹介いたします。

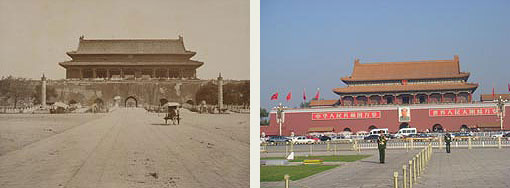

(左)天安門「北京城写真」より 小川一眞撮影 光緒27年(1901) 東京国立博物館蔵

(右)現在の天安門

光緒27年(1901)に写真師小川一眞が撮影した天安門の姿です。

当時、北京は義和団事件後の占領下にあり、慈禧皇太后(西太后)と光緒帝は西安に逃れていました。

小川一眞は紫禁城の建築の調査を主な目的とした伊東忠太ら、東京帝国大学の北京城調査に同行し、清朝末期の北京城の姿を撮影しました。

浅草十二階凌雲閣 明治時代(19世紀) 長崎大学附属図書館蔵

現在ではスカイツリーが話題になっておりますが、およそ100年前には、浅草に建てられた12階建ての凌雲閣が、東京のシンボルとして人気を博しておりました。

残念ながら関東大震災で崩壊しまいましたが、写真にその姿が残されています。

『亜東印画輯』 日よけの広東 亜東印画協会 民国18年(1929)頃 東京国立博物館蔵

広東は孫文の故郷です。

日本は連日猛暑に見舞われておりますが、亜熱帯に属する広東は、夏季になると、街頭の商店は強い日差しを避けるために大簾をかけて日覆をしていました。

孫文と梅屋庄吉の関連資料とともに、およそ100年前の日本や中国の姿をお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 関紀子(特別展室) at 2011年08月24日 (水)

列品解説「東大寺山古墳出土大刀群と金象嵌銘文の世界」 補遺3

特集陳列 「よみがえるヤマトの王墓―東大寺山古墳と謎の鉄刀―」(~2011年8月28日(日))も、あと6日間ほどとなりました。

会期末は担当者として寂しい反面、多くの方にご覧いただいたという安堵感も入り混じり、いつも少々複雑な気分です。

しかし、これからの方はもちろん、もう一度見ていただく方にも新たな発見をしていただけるように、前回のブログ 補遺2で遺した、当時の人々が大刀の意義について「満足した部分(X)」と、「満足できなかった(?)部分(Y)」があったという予測にもとづく大刀改造の謎の背景について、追加の補足をさせていただきたいと思います。

金象嵌銘大刀(きんぞうがんめいたち)を含む家形・花形飾環頭大刀(いえがた・はながたかざりかんとうたち)は、中国製大刀を改造して、中国式環頭をモデルにした日本列島独自の意匠を"鏤(ちりば)めた"環頭に付け替えたものでした。

類例がない独創的な造形には、高度なテクニックと並々ならぬ情熱を感じさせます。

苦労して製作した環頭には、直弧文(ちょっこもん)や家形など、当時の人々にとってなじみ深いモチーフが選ばれていました。

少なくとも、これらの大刀がよほど大切にされたことは間違いありません。

素環頭大刀と青銅製環頭(左:中国出土:当館・天理参考館蔵、右: 東大寺山古墳出土:花形・家形飾環頭・当館蔵)

もう一度、金象嵌銘文を見てみましょう。

前々回のブログ 補遺1で、銘文は古代東アジアの刀剣銘文の典型で大きく3つの部分で構成されていることを記しました。

A:中国王朝の権威が及ぶことを示す後漢の元号

B:架空の日付を伴う材質・製作の正当性を示す常套句

C:辟邪除災(招福)(へきじゃじょさい(しょうふく))を意図する吉祥句

環頭が付け替えられた理由は、銘文のC部分にあると予想がつきそうです。

それは、大事にされた理由が中国皇帝の権威を示すA部分や高い品質を述べたB部分とすると、わざわざ傷付けてしまうことは少々矛盾するからです。

しかも、気に入っていたのはCでも、壮大な宇宙観[ブログ 補遺1:画像1]を語る前半部分よりは"現世利益(?)"的な後半部分である可能性が高いようです。

象嵌銘文(1)

「A:中平□□[184~189](年)、B:五月丙午、造作文刀百練清(釖)、C:上應星宿、(下辟不祥)」

それは、列品解説(7月26日(火))でご紹介した厳密な古代中国の宇宙観を表していた方格規矩四神鏡(ほうかくきくししんきょう)[ブログ 補遺1:画像2]は、国産化されるとすぐに四神像が形骸化し、渦巻き文様(渦文)化することからも解ります。

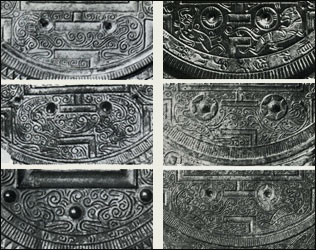

四神像の変遷(変形方格規矩四神鏡[4~5c])[田中 琢1981]

国産鏡(倣製鏡)では、四神などの霊獣像はさらに簡単な図像に変化して数を増したり、ついには半球形や点状に変化してしまいます。

変形方格規矩四神鏡の他に、倣製鏡の獣形文鏡は

捩文鏡(ねじもんきょう) → 乳文鏡(にゅうもんきょう ) → 珠文鏡(しゅもんきょう)

と変化します。

その移り変わりは、考古展示室の銅鏡(舶載鏡と倭鏡)コーナーでも展示していますので、是非ご覧いただきたいと思います。

舶載(輸入)鏡と倭(国産)鏡 ([3~6c]当館蔵) [考古展示室]

中国王朝の権威や壮大な宇宙観、舶来の稀少な品質よりも、自分たちに身近な存在に深い関心を寄せる。このような側面は、東アジアでも有数の日本列島製の刀剣銘文にも窺うことができるようです。

その典型は、実は考古展示室で展示している国宝の銀象嵌銘大刀(熊本県玉名郡和水町江田船山古墳出土:[5c]当館蔵)に見ることができます。

これらの多くは、どうも当時の人々に気に入るような形に中国式銘文が"改造"されているようです。

象嵌銘文(4)

「A':治天下獲□□□歯大王世、D1:奉事典曹人名无(利)弖、B:八月中用大鐵釜併四尺廷刀、

八十練(九)十振、三寸上好(刊)刀、C:服此刀者長壽子孫洋々、得□恩也、不失其所統、

D2:作刀者名伊太(和)、D3:書者張安也」

ここでは中国の銘文形式(A~C部分)を踏襲しながら、随所に日本列島独特の文章(D部分)が挿入されていることが判ります。

Aに中国王朝の権威を示す元号はなく、代わりに日本列島の大王の世界観を示す「治天下」という言葉が使われています。

(Bはともかく・・・)Cではこの大刀のもつ呪力を具体的に述べますが、その根拠となる宇宙観は示されていません。

特徴的なのは中国式銘文にはないDで、銘文の主人公「无(利)弖」(D1)と刀鍛冶「伊太(和)」(D2)や、作文した撰文者(せんぶんしゃ)「張安」(D3)が登場します。

もちろん、「獲□□□歯大王」は記紀にみえるワカタケル大王[幼武尊・若建命など](雄略天皇)と考えられる人物で、「无(利)弖」(D1)の主人(A':D4)です。

また、D2・3は製作に尽力した人物であることは容易に推測できます。

国宝 銀象嵌銘大刀(熊本県玉名郡和水町江田船山古墳出土:[5c] 当館蔵) [考古展示室]

同様な部分は、埼玉県行田市埼玉稲荷山古墳出土鉄剣ではより顕著に表れています。

主人公・「乎獲居臣」(D1)に至る8代の系譜とその人間関係が記され、まさにDだらけです。

B'も主人公の指示と語っており、濃密な(ベタベタの?)人間模様が描かれていることが解ります。

象嵌銘文(5)

「A':辛亥年[471or531]七月中記、D1:乎獲居臣、D2:上祖名意富比跪、D3:其児多加利足尼、D4:其児名弖已加利獲居、D5:其児名加披次獲居、D6:其児名多沙鬼獲居、D7:其児名半弖比[表面]」

「D8:其児名加差披余、D9:其児名乎獲居臣、D1':世々為杖刀人首奉事来至今、獲加多支歯大王寺、在斯鬼宮時、吾左治天下、B':令作此百練利刀、D1'':記吾奉事根原也[裏面]」

家形・花形飾環頭大刀への改造は、これらの銘文と同じように自分達にもっとも関心が深い(大好きな・・・)ものを追加するという行為で、やはりよほど気に入っていたからに違いありません。

大陸の権威や宇宙観を横眼に(?)、身近な伝統的装飾や社会関係に関心を寄せる姿は、海外の"大国や先進国"から自由な精紳で活動していた証(あかし)といえるでしょう。

良くも悪くも、その後の日本人の気質やものづくりにも一脈通ずるものが感じられる気がしますが、如何でしょうか。

東大寺山古墳に副葬された"改造大刀"の出現は、その後の日本列島に住む人々の行動や性格の行方(ゆくえ)を占うともいえるもので、古墳時代の人々のそんな素朴な、いじらしいとも云える一面をこれらの大刀は物語っているように思われます。

ご来場の皆様にはその一端でも感じ取っていただければ、今回の展覧会の目的の一つはすでに果たされたといえます。

どうぞ当時の人々の関心の在り処や情熱に想いを馳せて、ご覧いただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年08月23日 (火)

「空海と密教美術」展の会期が早くも半分を過ぎ、明日からいよいよ後半戦に突入します。後半には大規模な展示替えが行われますので、その情報と見どころをお伝えします。

(明日から展示される作品一覧はこのブログの一番下をご覧ください。出品作品リストはこちらからどうぞ。)

作品No.5 国宝 聾瞽指帰(ろうこしいき) 下巻 空海著・筆 平安時代・8~9世紀 和歌山・金剛峯寺

上巻から下巻へ展示替えされます。

上巻から下巻へ展示替えされます。

この作品は、儒教・仏教・道教の教えを擬人化した3人の人物が登場し、教えをめぐってそれぞれが所信を語った結果、最終的に仏教が他を説き伏せるという内容です。上巻では儒教の鼈毛先生(べつもうせんせい)・道教の虚亡隠士(こもういんし)という人物が論じる場面でしたが、下巻はいよいよ仏教の仮名乞児(けみょうこつじ)が語るクライマックスです。聾瞽指帰の見どころについては「空海と密教美術」展の楽しみ方もあわせてご覧ください。

作品No.12 国宝 狸毛筆奉献表(りもうひつほうけんひょう) 伝空海筆 平安時代・9世紀 京都・醍醐寺

この作品は、空海が嵯峨天皇に筆を献じた際に提出されたものと伝えられています。空海は、唐での筆作りの技術を日本に伝えるため、留学中の経験をもとに、書法別に4種類の筆を製作させたといわれています。三筆と名高い空海。書だけでなく、筆作りまでもプロデュースしていたのです。

作品No.40 国宝 風信帖(ふうしんじょう) 空海筆 平安時代・9世紀 京都・東寺

この作品は、空海から最澄にあてた3通の手紙をつないだものです。空海40歳ごろの手紙と推測され、最澄と親交を結んでいた時期の様子を伝えてくれます。1通目は、『摩訶止観』という仏教の論書を送ってもらったお礼と、最澄に比叡山を下山して高雄山寺(現在の神護寺)まで来てほしいというお願い。2通目は、多忙のため時期を改めて返信する、という内容。3通目は、延暦寺まで最澄に会いに行く、そしてその時に貸すはずだった「仁王経」を持参できなくなったことをお詫びしている内容です。

作品No.54 国宝 金剛般若経開題残巻(こんごうはんにゃきょうかいだいざんかん) 空海筆 平安時代・9世紀 京都国立博物館

この作品は、金剛経と呼ばれるお経の内容について、注釈を加えて解説した草稿(下書き)の残巻です。草書体・行書体と異なる書法を交えて書かれており、修正箇所や抹消、書き込みなどがあることから、草稿であることが分かります。空海の日常の筆跡を見ることができる、大変貴重な作品です。

【8月23日(火)より出品される作品】

No.5 国宝 聾瞽指帰 下巻 空海著・筆 平安時代・8~9世紀 和歌山・金剛峯寺

No.8 国宝 不空羂索神変真言経 巻三十 平安時代・10世紀 和歌山・三宝院

No.9 重文 大毘盧遮那経供養次第法義疏 巻第二 平安時代・10世紀 和歌山・竜光院

No.10 重文 性霊集 巻第二・四・六・七・八 空海著 鎌倉時代・13世紀 京都・醍醐寺

No.12 国宝 狸毛筆奉献表 伝空海筆 平安時代・9世紀 京都・醍醐寺

No.15 重文 十地経・十力経・廻向輪経 第二帖 平安時代・9世紀 京都・仁和寺

No.21 重文 御請来目録 空海撰 平安時代・9世紀 滋賀・宝厳寺

No.40 国宝 風信帖 空海筆 平安時代・9世紀 京都・東寺

No.44 重文 刻文脇息 平安時代・9世紀 京都・東寺

No.52 重文 即身成仏品 空海撰述 平安時代・9世紀 和歌山・金剛峯寺

No.54 国宝 金剛般若経開題残巻 空海筆 平安時代・9世紀 京都国立博物館

No.55 重文 四種護摩本尊並眷属図像 (巻替) 宗実写 鎌倉時代・建暦3年(1213) 京都・醍醐寺

No.57 重文 仁王経五方諸尊図 北方・西方 南北朝~室町時代・14~15世紀 京都・東寺 (~9/4)

No.68 国宝 両界曼荼羅図(西院曼荼羅) 金剛界 平安時代・9世紀 京都・東寺

No.76 国宝 宝相華蒔絵宝珠箱 平安時代・10世紀 京都・仁和寺

No.78 重文 十天形像 宗実写 鎌倉時代・建暦3年(1213) 京都・醍醐寺

No.81 国宝 処分状 聖宝筆 平安時代・延喜7年(907) 京都・醍醐寺

No.83 重文 御遺告 平安時代・12世紀 京都・東寺

No.84 国宝 宝簡集 巻第二十六 平安~安土桃山時代・11~16世紀 和歌山・金剛峯寺

No.85 国宝 又続宝簡集 巻第八十八 平安~室町時代・11~14世紀 和歌山・金剛峯寺

これだけの作品が展示替えになります。まだご来館されていない方はもちろん、既にご覧になった方ももう一度、是非見にいらしてください。

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2011年08月22日 (月)

特集陳列「石に魅せられた先史時代の人びと」がはじまりました。

特集陳列「石に魅せられた先史時代の人びと」(~ 2011年10月30日(日))がはじまりました。

まず「石」といわれてみなさんが思い浮かぶのは、指輪やネックレス、ペンタンドやイヤリングなどにあしらわれる宝石と呼ばれるものではないでしょうか?

この他に日常生活で石を見かける機会は意外と少ないかもしれません。

田舎育ちの自分にとっては道端で拾った石で地面に落書きをしたり、川で水切り(石切り、石投げとも呼び、川に石を投げて水面を何回飛び跳ねるか競う遊び)をしたりと、割と身近な遊び道具のひとつでした。

小さいながらも、どの石がどのあそびに合っているか考えながら石を選んでいたことを覚えています。

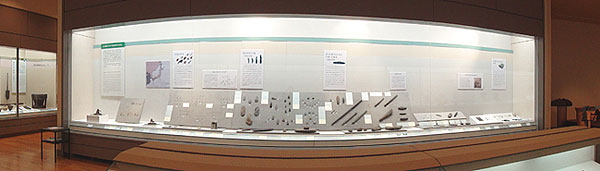

さて特集陳列をしている場所は平成館考古展示室の弥生時代と古墳時代のさかいにある一つの壁付ケースです。

そこに約120件、200点を超える石器を展示しました。

展示されている石器は旧石器時代から弥生時代と年代順にならび、模造した石器へと続きます。

その内容は「石器の石材」、「実用的な石器」、「祈りを捧げるための石器・石製品」、「石器を作るための技術」という視点から組み立てました。

では特集陳列の内容をいくつかをご紹介します。

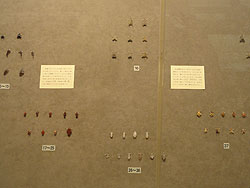

「石器の石材」では、代表的な石材で作られた石鏃(せきぞく)を展示しています。

もののけ姫にも登場したことでみなさんも良く知っている黒曜石(こくようせき)で作られたもの、サヌカイトや頁岩・チャートといった普段耳にすることのない名前の石材で作られたものもあります。

どの石材も硬さや鋭さがその特徴で、弓矢猟の鏃(やじり)に欠くことできない特徴です。

あわせて注目して欲しいのは、それぞれの石材のもつ色や光沢といった美しさです。

東北地方で見つかる頁岩やチャートで作られた石鏃の中には、赤や黄など目を惹く色の石鏃も数多くあり、当時の人びとの美意識を感じさせてくれます。

「祈りを捧げるための石器・石製品」の中から、御物(ぎょぶつ)石器を取り上げてみましょう。

御物石器 岐阜県飛騨市宮川町出土 縄文時代(後~晩期)・前2000~前400年 柏木萬氏寄贈

2011年8月2日(火)~10月30日(日)展示

御物石器は枕石や石搥とも考えられた石器ですが、現在では儀礼用に使われたものと考えられています。

形が個性的なうえに、名前の由来もまたユニークな石器です。

その名前の由来はというと、明治10(1887)年に石川県穴水町比良から出土したものが皇室に献上され、「帝室御物」となったことに因んでいます。

実は「帝室御物」となった「御物石器」そのものも別の壁付ケース(縄文人の装身具とまつりの道具)に展示されています。

御物石器 石川県穴水町比良出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 宮内庁蔵

石器の名前にはさまざまな由来があり、それを調べることは石器に関心をもった人びとや研究者の考え方を知ることにもつながっています。

この特集陳列にあわせてパンフレットを作りました。

さまざまな石材で作られた石鏃が表紙となっています。

この小さな石鏃の愛らしさに心躍らせた気持ちを、展示をご覧になるみなさまと共有できたらと思っています。

(関連事業)

列品解説 石に魅せられた先史時代の人びと 2011年9月13日(火) 当日受付

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室) at 2011年08月19日 (金)