1089ブログ

「将軍俑」~上司にしたいNo.1兵馬俑~

新年あけましておめでとうございます。

さて、好評開催中の特別展「始皇帝と大兵馬俑」の展示作品をご紹介する「担当研究員オススメ」第一弾です。

今回の特別展の見どころはなんと言っても兵馬俑、そのなかから一つ選ぶとすれば、軍団の指揮官である将軍俑を推さざるをえませんね(俑とはお墓に供えるために作られた人形のことです、念のため)。

将軍俑

秦時代・前3世紀

秦始皇帝陵博物院蔵

将軍俑の鎧に付けられた房飾り

優美な形の冠をかぶり、冠の顎紐の飾りは胸元まで垂れています。

鎧の前後にリボン状の房飾りが8個も付いています。

こうした装飾は他の兵士の俑には見られず、格の違いが明らかです。

特に注目いただきたいのが鎧の札(さね)。

他の兵士が着る鎧の札は大振りで太い紐でつづられているのに対し、この俑の鎧の札は小さく、細い紐で丁寧につづられています。

近年の中国考古学の調査研究成果からすれば、兵士が着た鎧は当時一般的であった革製であり、この俑が着ている鎧は鉄製の鎧と考えられます。

当時鉄製の鎧は大変高価で、ごく一部の高級武官しか身につけることができなかったと思われます。

こうしたことから、この俑は「将軍俑」と呼ばれているのです。

自信に満ちた顔、たくましい両腕は、まさに百戦錬磨の武将を思わせます。

そのお顔から、平時は部下思いのやさしい上司、戦時には苦戦もいとわぬ猛将であったように私には思われるのですが、皆様はどう思われますか?

始皇帝陵の兵馬俑はまだ全部掘りだされてはいませんが、総数は8000体ほどと推定されています。

ところが、この俑と同様のいでたちの俑はすでに10体ほど発見されています。

単純に計算すると、このような俑が指揮したのは800人程度であり、それでは将軍と呼べないのではないかという疑問が生じます。

8000人を指揮する本当の将軍俑がまだどこかに埋もれている可能性はあります。

一方、兵馬俑の軍団は、実戦部隊そのものではなく儀式のために臨時に組まれたオールスター編成であった可能性も考えられます。

それなら、将軍が何人いてもおかしくありません。

私は後者の可能性が高いと考えています。

さて始皇帝の生涯を記した歴史書『史記』には、何人もの将軍が登場します。

蒙驁(もうごう)、麃公(ひょうこう)、王騎(おうき)、王翦(おうせん)…「あれ」と思った方は、原泰久氏の人気コミック『キングダム』(集英社『ヤングジャンプ』で連載中)の読者でしょう。

そう、『キングダム』に登場する秦の将軍は、ほとんどが歴史書に名が記録された実在の人物です。

これ以上、名を挙げるとネタバレになるので控えます。

ともあれ、この将軍俑のモデルは、歴史書や人気漫画に登場する人物であった可能性を否定することはできません。

この俑はだれかと想像しながら展覧会をご覧いただくのも、楽しいものです。

1月20日(水)~22日(金)の3日間、毎日15時から平成館大講堂で「キングダムからみた兵馬俑の世界」と題した、トークイベントを開催します。

兵馬俑ファンの方も『キングダム』ファンの方も、皆様お楽しみいただける内容ですので、ご参加をお待ちしております。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 谷豊信(学芸研究部長) at 2016年01月07日 (木)

明けましておめでとうございます。

平成28年、2016の新年を、皆様とともに寿ぎたいと思います。

新年の初頭を飾ってきた、東京国立博物館の恒例企画「博物館で初もうで」は、今回でじつに13回目を迎えます。12年前の申(さる)年から始まったこの企画も、本年で2巡目に入ることとなりました。例年たくさんのお客様にご来館いただき、新春らしい賑わいを見せております。

今回も、国宝 松林図屏風(長谷川等伯筆)をはじめ、名品の数々を展示する「新春特別公開」(2016年1月2日(土)~1月17日(日))や、干支(えと)である申(猿)をテーマとする美術工芸品の展示を行います。正月2日・3日には、和太鼓・獅子舞・曲独楽・コンサートなど、イベントも盛りだくさん。トーハクならではのお正月をお楽しみいただけます。

特別展では、前年秋から年をまたいでの「始皇帝と大兵馬俑」が開催中で、たいへん好評をいただいております。また春には「生誕150年 黒田清輝-日本近代絵画の巨匠」、「黄金のアフガニスタン-守りぬかれたシルクロードの秘宝-」が開催予定です。総合文化展では、日本、東洋を代表する作品の数々を広くご紹介するとともに、春の恒例「博物館でお花見を」(3月15日(火)~4月10日(日))など、魅力的な企画を用意し、皆様をお迎えいたします。

皆様にとって、日本の文化や伝統、美術に親しみ、楽しんでいただける博物館となるべく、いっそう努めてまいります。

本年もトーハクをよろしくお願いします。

館長 銭谷眞美

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 銭谷眞美(館長) at 2016年01月01日 (金)

![]() 2015年もあっというまに大晦日。

2015年もあっというまに大晦日。

今年もトーハクの一年を振り返ってみましょう。

![]() 1月は2日(金)から開館! 恒例の「博物館に初もうで」。黒田記念館もリニューアルオープンしたほ。

1月は2日(金)から開館! 恒例の「博物館に初もうで」。黒田記念館もリニューアルオープンしたほ。

![]() 1月14日(水)からは2つの特別展も始まりました。

1月14日(水)からは2つの特別展も始まりました。

「みちのくの仏像」と「3.11大津波と文化財の再生」。

東日本大震災から4年がたち、東北の魅力に触れていただくことや、被災文化財の再生への取り組みを通して、復興の一助に、との願いから開催されたものです。

東北の慈愛に満ちた仏さまの姿と、津波で被害にあったリードオルガンや実習船かもめなどの展示が印象的だったわね。

![]() 2月は、1年半に及ぶ修理を終えた国宝「檜図屏風」がお披露目されたほ!

2月は、1年半に及ぶ修理を終えた国宝「檜図屏風」がお披露目されたほ!

生まれ変わってキラキラしてたほー。

![]() 3月は恒例の「博物館でお花見を」。夜桜ライトアップやイベントも盛りだくさんだったわね。

3月は恒例の「博物館でお花見を」。夜桜ライトアップやイベントも盛りだくさんだったわね。

表慶館では特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」も開催されました。

![]() 4月は平成館リニューアル後の杮落とし、特別展「鳥獣戯画─京都 高山寺の至宝─」がはじまったほ。

4月は平成館リニューアル後の杮落とし、特別展「鳥獣戯画─京都 高山寺の至宝─」がはじまったほ。

かわいい動物たちを目当てに、多くのお客様にお越しいただいたんだほ。

![]() 多くのお客様といえば…。

多くのお客様といえば…。

5月は刀剣ブーム到来。国宝「太刀 三条宗近(名物 三日月宗近)」の展示室には、記念撮影をする"刀剣女子"の方々が列をなしました。

![]() 刀剣に負けていられない! 6月は円山応挙「朝顔狗子図杉戸」のかわいいワンコが人気だったほー。

刀剣に負けていられない! 6月は円山応挙「朝顔狗子図杉戸」のかわいいワンコが人気だったほー。

![]() 7月は「クレオパトラとエジプトの王妃展」が開幕。8月にかけて夏休みは「親と子のギャラリー ミイラとエジプトの神々」と合わせてエジプト三昧でした。

7月は「クレオパトラとエジプトの王妃展」が開幕。8月にかけて夏休みは「親と子のギャラリー ミイラとエジプトの神々」と合わせてエジプト三昧でした。

また、トーハク初の試み「キッズデー」を開催しました。お子様連れのお客様にゆったり展覧会を楽しんでいただきました。

![]() 9月に入ると、「アート オブ ブルガリ 130年にわたるイタリアの美の至宝」がはじまったほ。美しい宝石にユリノキちゃんもうっとりしてたほ~。

9月に入ると、「アート オブ ブルガリ 130年にわたるイタリアの美の至宝」がはじまったほ。美しい宝石にユリノキちゃんもうっとりしてたほ~。

「博物館でアジアの旅」も2年目を迎えたほ!

![]() 10月2日(金)、3日(土)は、昨年大好評だった「博物館で野外シネマ」を開催。今年は「銀河鉄道の夜」をお楽しみいただきました。

10月2日(金)、3日(土)は、昨年大好評だった「博物館で野外シネマ」を開催。今年は「銀河鉄道の夜」をお楽しみいただきました。

10月27日(火)からは特別展「始皇帝と大兵馬俑」が始まりましたね。こちらは年明け2月21日(日)まで続きます!

![]() ちょっと! 10月14日(水)に考古展示室がリニューアルオープンしたことを忘れないでほ!

ちょっと! 10月14日(水)に考古展示室がリニューアルオープンしたことを忘れないでほ!

ぼくの仲間の埴輪さんたちや土偶せんぱいもより見やすくなったんだほ!! ミュージアムショップでは「はにわソックス」が”爆売れ”したんだほ!!!

![]() トーハクくんは広報大使だったわね。私はリニューアルしてからはまだ連れて行ってもらってなかったから…(ブツブツ)

トーハクくんは広報大使だったわね。私はリニューアルしてからはまだ連れて行ってもらってなかったから…(ブツブツ)

![]() はっ!広報大使の仕事が忙しくて肝心のユリノキちゃんを案内していなかったかも…。

はっ!広報大使の仕事が忙しくて肝心のユリノキちゃんを案内していなかったかも…。

![]() さて、新年も1月2日(土)から開館します。恒例の「博物館で初もうで」(~1月31日(日))でお楽しみください!

さて、新年も1月2日(土)から開館します。恒例の「博物館で初もうで」(~1月31日(日))でお楽しみください!

新春特別公開(1月2日(土)~17日(日))では、おなじみの「松林図屏風」のほか、葛飾北斎筆「冨嶽三十六景」から、「凱風快晴」「山下白雨」「神奈川沖浪裏」の"三役"がそろう貴重な機会。お見逃しなく!

![]()

![]() 今年も一年、お世話になりました。

今年も一年、お世話になりました。

2016年も、トーハクをよろしくお願いいたします!

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2015年12月31日 (木)

新春恒例となりました、「博物館に初もうで」(2016年1月2日(土)~31日(日))。

2016年のお正月で13回目となり、干支も2巡目に突入です。

毎年多くのお客様で賑わいをみせる1月2日(土)、3日(日)は、お正月気分を味わえる獅子舞、和太鼓、曲独楽やコンサートなどイベントも盛りだくさん。

また、2日(土)、3日(日)は、お年玉・プレゼント企画も。

1.ミュージアムショップでは2,000円以上お買い上げのお客様、先着600名様にミュージアムグッズをプレゼント。美術図書バーゲンセールも同時開催。

2.TNM&TOPPANミュージアムシアターでは、「伊能忠敬の日本図」を無料上演。

3.レストランゆりの木では、ご利用のお客様先着150名様に伊予の水引の箸置きをプレゼント。

4.寛永寺との連携企画もあります。

根本中堂、徳川歴代将軍の肖像画(油画)、四天王像(江戸時代・元和6年(1620) 台東区登録文化財)、十二神将像(江戸時代・元禄15年(1702))を特別公開する寛永寺では、当館観覧券の半券(当日分)の提示で散華をいただくことができます。

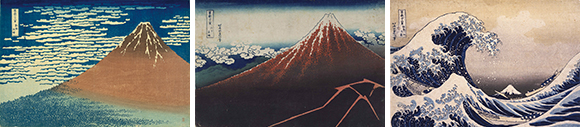

新春特別公開では、もはやお正月の風物詩ともいえる国宝「松林図屏風」(本館2室、1月2日(土)~17日(日))のほか、浮世絵の展示室では葛飾北斎づくし。名品「冨嶽三十六景」のうち「凱風快晴」「山下白雨」「神奈川沖浪裏」の三役が揃い踏みする貴重な機会です。

左から、凱風快晴、山下白雨、神奈川県沖浪裏

葛飾北斎筆 江戸時代・19世紀

本館10室(浮世絵)にて2016年1月2日(土)~1月17日(日)まで展示

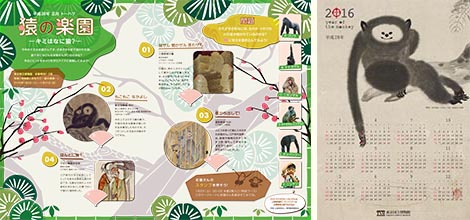

そして、こちらも恒例、干支の展示。

2016年は「博物館に初もうで 猿の楽園」(本館特別1室・特別2室、1月2日(土)~31日(日))と銘打ち、トーハク所蔵のかわいらしいおサルさんたちの作品を展示します。

この特集に関連し、本館特別1室では先着1万名様にカレンダー付ワークシート「キミはなに猿?&狩野山雪の猿カレンダー」を配布します。2日(土)、3日(日)は、おサルのスタンプコーナーも設置。自分だけのオリジナルワークシートを作ることができます。

ワークシートの裏面が狩野山雪のかわいい猿のカレンダーになっています

WEBサイトでは、「トーハクの猿ベスト12」の人気投票が始まっています。

こちらでお気に入りの猿を見つけて、お正月は展示室でぜひ実物をご覧ください!

そのほか、松竹梅や鶴など吉祥モチーフの作品もたくさん。

もちろん、特別展「始皇帝と大兵馬俑」も大好評開催中です!

お正月に兵馬俑(レプリカ)と記念撮影はいかがですか?

新年のお出かけ初めはぜひ、トーハクへ!

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2015年12月24日 (木)

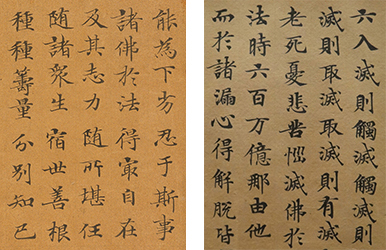

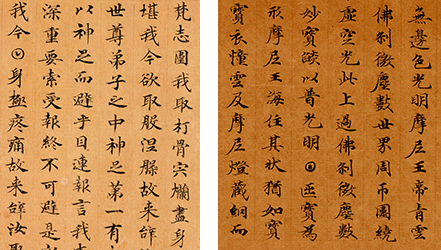

このたびの東博&書道博の連携企画では、ブログも連携!怒涛の3連発で唐時代の書を一気に盛り上げたいと思います。先発の六人部投手には、展覧会の全体像を語ってもらいました。中継ぎの私はピンポイントで、東アジアの中でも最も美しい唐時代の肉筆に触れたいと思います。

唐時代における伝世の肉筆は、数えるほどしか残されていません。しかし20世紀初頭、イギリス、フランス、ロシア、日本などの探検隊によって、5~10世紀に至る肉筆写本が敦煌莫高窟の第17窟から大量に発見されました。

その敦煌写本の中に、7世紀後半のごく限られた時期に書かれた「長安宮廷写経」と称される写経があります。それは唐の高宗の時代、咸亨2年(671)から儀鳳2年(677)にかけて書写されたもので、筆致、紙、墨、どれをとっても非の打ちどころのない、実に見事な写経です。現在、奥書きに年号を持つ長安宮廷写経として、国外では大英図書館所蔵のスタインコレクションに17件、フランス国立図書館所蔵のペリオコレクションに2件、北京図書館に2件、そして国内では三井記念美術館に2件、京都国立博物館に1件の、都合24件が確認されていますが、おそらく現存する敦煌文書を調べても30件ほどしか存在しない、大変貴重な写経です。

長安宮廷写経の料紙は薄くて丈夫、そして滑らかです。紙の厚さ…いや、薄さでしょうか、約0.01mmで、漉きむらがほとんどありません。仔細に見ると、簀目の数も他の写経の紙に比べて本数が多く、手の込んだ極上の麻紙であることがわかります。写経を巻くときには、パリパリッと、張りのある心地よい紙音がします。また5世紀から10世紀の写本は、1紙の長さが約35~55cmとばらつきがあり、1紙に書かれている行数も約20~40行と幅がありますが、長安宮廷写経は、1紙の長さがどれも47cm前後、1紙に書かれている行数はすべて31行という、特別な書式をとっています。

そして、なんといっても長安宮廷写経の魅力は、その完璧なまでのプロポーションを持つ字姿です。書写した写経生は、皇帝が設けた書法教授の場である弘文館で学んだ超エリートたちでした。その筆致は麗しく雅であり、伸びやかさと艶やかさとが兼ね備わった張りのある褚遂良の特徴も盛り込まれ、美しさを追求した唐時代の楷書表現が極限にまで達していることがうかがえます。

(左)妙法蓮華経巻第二 唐時代・上元2年(675) 三井記念美術館蔵

東京国立博物館で12月23日(水・祝) まで展示

(右)妙法蓮華経巻第三残巻 唐時代・上元2年(675) 京都国立博物館蔵

台東区立書道博物館で12月27日(日) まで展示

高宗に次いで則天武后の時代もまた、長安宮廷写経の水準を保つ見事な書きぶりです。則天武后が制定した、則天文字とよばれる特異な文字がところどころに使われています。長安宮廷写経とともに、唐の文化の華やかさを存分に盛り込んだ、中国書法史における最高レベルの肉筆資料といえるでしょう。

(左)則天武后時写経残巻 唐時代・8世紀 台東区立書道博物館蔵

台東区立書道博物館で12月27日(日) まで展示

(右)重要文化財 大方広仏華厳経巻第八 唐時代・8世紀 京都国立博物館蔵

東京国立博物館で1月2日(土) ~31日(日) まで展示

これほどの美しい写経、実は南朝の陳時代にその兆しがありました。ペリオコレクションにある陳時代の写経は、やさしいやわらかさが特徴で、高貴な雰囲気を醸し出しています。しかし、宮廷写経のような張りのある艶やかさが生まれたのは、やはり南北融合があったからでしょう。南朝と北朝それぞれの美しさがうまくブレンドされたことによって、宮廷写経の美は最高潮に達したのです。

さて、「顔真卿と唐時代の書」連携ブログ3連発、フィナーレを飾る抑え投手は一体誰なのか!? 乞うご期待っ!

関連事業

【東京国立博物館】

・連携講演会「顔真卿と唐時代の書 ものがたり」

2016年1月16日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

【台東区立書道博物館】

・ギャラリートーク「顔真卿と唐時代の書」

・ワークショップ「美しい楷書に挑戦!」

詳細は台東区立書道博物館ウェブサイトへ

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2015年12月22日 (火)