1089ブログ

11月29日(土)・30日(日)は「東博ボランティアデー2025」でした。2日間ともに晴天に恵まれ、多くの方にお越しいただきました。

今年のボランティアデーでは、ガイドツアーやスライドトークに加え、特別企画として本館19室での「ハンズオンツールまるごと体験会」と平成館大講堂でのトークイベントを実施しました。当日の様子を少しご紹介します。

【2日間に凝縮!ボランティア自主企画イベント】

現在、東京国立博物館(トーハク)には、15のボランティアの自主企画活動グループがあり、この2日間でガイドツアーやスライドトーク、ワークショップを実施しました。

普段はバラバラの日程で実施していますが、ボランティアデーではガイドツアーやスライドトークが2日間に凝縮して実施されることもあり、複数の自主企画イベントに参加されるお客様もいらっしゃいました。

アートスタジオ「大人の勾玉づくり」の様子

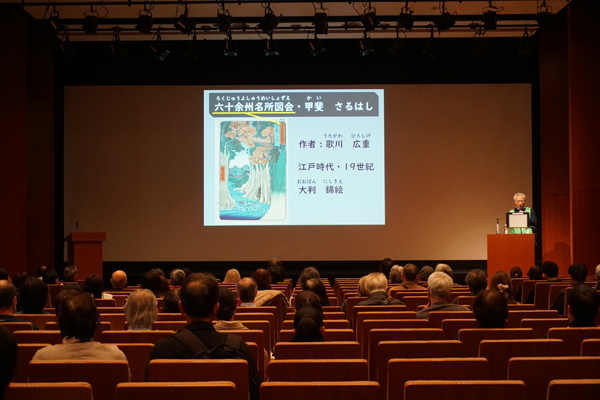

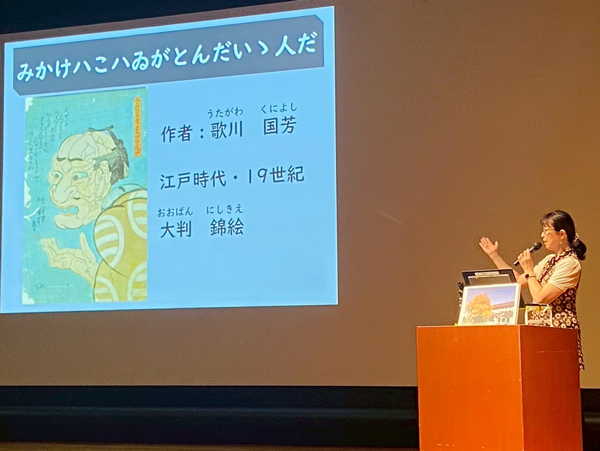

アートスタジオ「大人の勾玉づくり」の様子 浮世絵ガイドスライドトークの様子

浮世絵ガイドスライドトークの様子 東洋館ツアーの様子

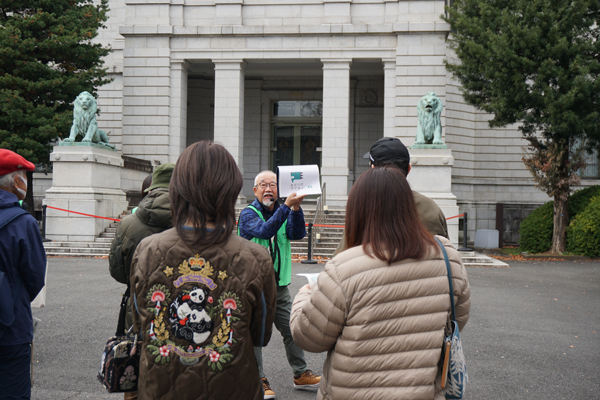

東洋館ツアーの様子 法隆寺宝物館ガイドの様子

法隆寺宝物館ガイドの様子 たてもの散歩ツアーの様子

たてもの散歩ツアーの様子 庭園茶室ツアーの様子

庭園茶室ツアーの様子子ども向けプログラムとして「ユリノキからたんけん!」と「こどもたてものさんぽツアー」も実施。「ユリノキからたんけん!」では子どもも大人も楽しそうに歌に合わせて手遊びをしていました!また、移動中には落ち葉を踏んでザクザクと音を出して楽しくたんけんしました。

「こどもたてものさんぽツアー」では、まさかの子どもの参加者0人での実施となりましたが、大人の参加者が、建物に関するトークやクイズを楽しんでいるようでした。

子ども向けプログラム「ユリノキからたんけん!」の手遊びの様子

子ども向けプログラム「ユリノキからたんけん!」の手遊びの様子 子ども向けプログラム「ユリノキからたんけん!」の移動中の様子

子ども向けプログラム「ユリノキからたんけん!」の移動中の様子 子ども向けプログラム「こどもたてものさんぽツアー」の様子

子ども向けプログラム「こどもたてものさんぽツアー」の様子【ボランティアデー特別企画 今年は2つの特別企画を実施!】

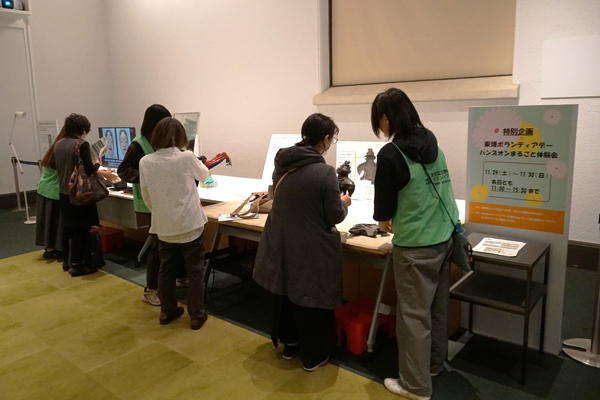

『11月29日、30日 ハンズオンツールまるごと体験会』

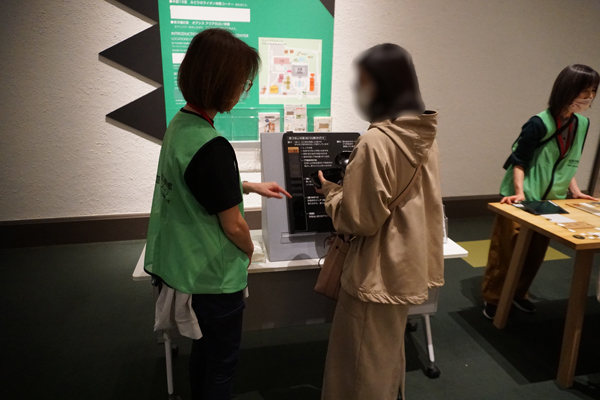

本館19室では2025年2月より、ハンズオン体験コーナーを開設し、ボランティアが活動している時間帯に、ハンズオンツールを体験していただけます。

ボランティアデーでは今年出した4つのハンズオンツールを本館19室に準備し、多くのお客様にお立ち寄りいただきました。

よろいの体験では、籠手を腕に着けた姿を鏡で見て、「すごい!」と写真を撮っている方が多くみられました。

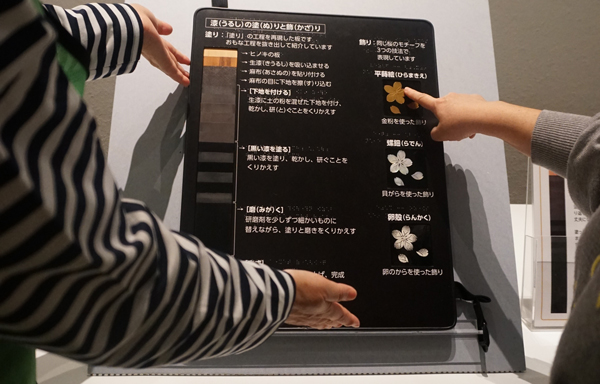

漆の触察ボードは、塗りの工程ごとに塗り分けられた手板を触ることができるツールです。工程の多さに驚く方や、ボランティアからの説明を熱心に聞かれる方が印象的でした。

土偶レプリカ体験では、実際には見ることができない遮光器土偶の内側を見て触れるレプリカが登場。土偶の内側に残る縄文時代の人の指の痕に感動する方もいらっしゃいました。

能面は手にとる際にこめかみの穴付近しか持てないため、「意外と扱うのが難しい‼」という反応があったほか、能面を顔に当ててみたときの視界の狭さに驚かれる方もいました。

ハンズオンツールのご案内の様子

ハンズオンツールのご案内の様子 よろいの籠手のご案内の様子

よろいの籠手のご案内の様子 漆の触察ボードのご案内の様子

漆の触察ボードのご案内の様子 漆の触察ボードと触知図のご案内の様子

漆の触察ボードと触知図のご案内の様子

『11月29日 ボランティア発!トーハクの魅力発信イベント~あなたの知らないトーハクに出会えるかも?!~』

このイベントは、トーハクボランティアがトーハクの魅力やおすすめを、いつもの活動とは違った形でお客様に伝えたいという熱意のもと、ボランティア主体で企画運営したトークイベントです。

事前アンケートで寄せられたエピソードや質問などをもとに、2部構成で、ボランティアや職員がそれぞれの立場から魅力をお伝えしました。

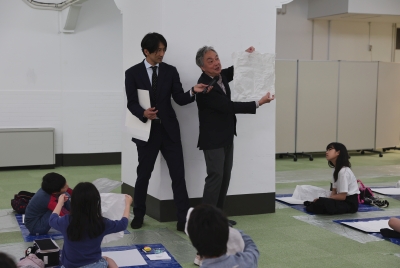

第1部ではトーハクボランティアの活動内容とやりがい、トーハクのおすすめの場所・展示作品について、現役ボランティア数名が語りました。

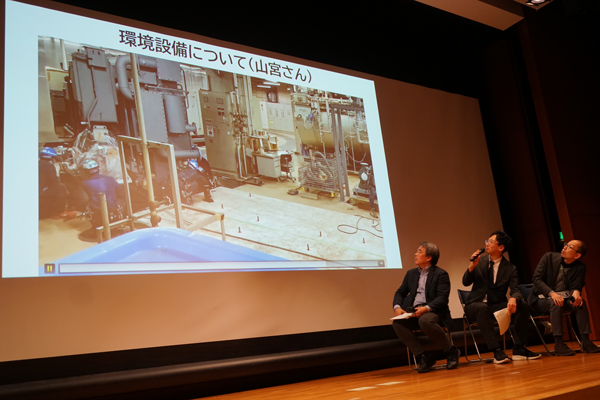

第2部では当館の研究員・職員が登壇し、アンケートで特に多かった質問を中心に、トーハクで働いているからこそ知っている博物館の裏側や魅力を紹介しました。

ボランティア主体でのトークイベントは初めての試みで、ボランティア・職員ともに緊張しておりましたが、参加された皆様からは、「トーハクの魅力をより感じた」「ボランティアの熱意がすごい」などのご感想をいただきました。

ご参加いただいた皆様、また、ご登壇してくださった方々、ありがとうございました!

第1部でボランティア活動についてトークするボランティア

第1部でボランティア活動についてトークするボランティア 第2部でスライドを見ながらトークする職員

第2部でスライドを見ながらトークする職員 第2部で本館11室の展示についてトークする副館長

第2部で本館11室の展示についてトークする副館長【新規ボランティア募集について】

トーハクボランティアは緑のビブスを身にまとい、来館される皆様が安心して、よりトーハクを楽しんでいただけるように活動しています。

次のボランティア募集では令和8年後半から活動を開始するボランティアを募集します。令和8年3月頃に募集要項を公開、4月に募集説明会を実施する予定です。

東京国立博物館でボランティアをやってみたい!と思っている皆様、準備ができ次第、当館ウェブサイトで情報を発信しますので、もうしばらくお待ちください。

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by 野間清乃、太田知花(ボランティア室) at 2026年01月16日 (金)

11月29日(土)、30日(日)に「東博ボランティアデー2025」を開催します。

現在東京国立博物館には約110名のボランティアが在籍しており、お客様のご案内や、体験コーナーの運営、様々なガイドやワークショップに取り組んでいます。

ボランティアの活動を2日間にギュッとまとめて実施する「東博ボランティアデー2025」は、当館をより楽しんでいただける日になっています!当日のスケジュールは、当館ウェブサイトをご覧ください。

本ブログでは注目ポイントと補足情報をお届けいたします。

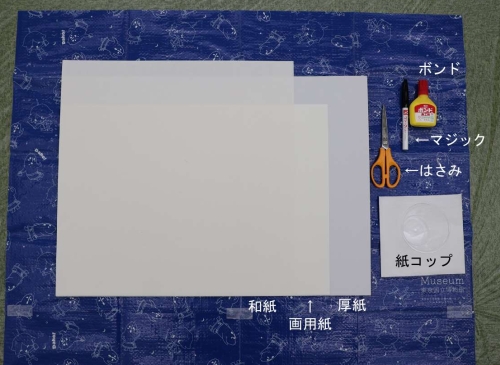

ハンズオンツールまるごと体験会

今年スタートした活動の1つに、本館19室でのハンズオンツール体験コーナーがあります。

ケース越しに鑑賞するだけではわからない展示作品のかたちや作りを、実際に手で触れて体感していただけるコーナーです。

甲冑(当世具足)の構造(画像1)、漆器の塗りと装飾方法(画像2)、遮光器土偶の内側(画像3)、能面をまとった時の視野(画像4)などを体験いただけるツールを、通常は数か月ごとに入れ替えて展示していますが、「東博ボランティアデー2025」では、これら4種類すべてを一度にご体験いただけます。

10月に惜しまれながら終わってしまった遮光器土偶のレプリカにも触れていただけるチャンスです。ご興味のある方はお見逃しなく!

(画像1)当世具足の籠手のレプリカ

(画像1)当世具足の籠手のレプリカ

(画像2)漆の触察ボード

(画像3)遮光器土偶のレプリカ

(画像3)遮光器土偶のレプリカ

(画像4)能面のレプリカ

ボランティア発!トーハクの魅力発信イベント~あなたの知らないトーハクに出会えるかも?!~

ボランティア有志が企画したトークショーを11月29日(土)に開催します。ボランティアだからこそ気づいた当館の魅力や活動の様子をご紹介するほか、参加者からお寄せいただくエピソードや質問なども交えて、当館をもっと面白いと感じていただけるような情報発信を目指します。

後半には、展覧会や文化財調査の経験豊富な某研究員、館内の施設整備や環境づくりに日々奔走している某職員もトークに加わり、東京国立博物館の魅力と面白さを掘り下げます。申し込みは11月21日(金)までです(申込期間を延長しました)。こちらも、ご興味のある方はお見逃しなく!

ボランティア発!トーハクの魅力発信イベント~あなたの知らないトーハクに出会えるかも?!~ 詳細を見る

自主企画活動グループによる催し

当館には、ボランティアが自分たちで企画・運営する自主企画活動グループが15あります。それぞれがガイドツアー、ワークショップなどを実施しています。こうした催しは通常はバラバラの日に実施されますが、「東博ボランティアデー2025」では、2日間にギュッと凝縮して実施されます。スケジュール表を見ながらお好みのガイドツアーやスライドトークにご参加ください。

(画像5)樹木ツアーの様子

(画像5)樹木ツアーの様子

(画像6)浮世絵ガイドスライドトークの様子

(画像7)子ども向けプログラム「ユリノキからたんけん!」の作品の振り付けの様子。

今年は子ども向けプログラムの一部を「東博ボランティアデー2025」で実施します。

東京国立博物館でボランティアをやってみたい方へ

次のボランティアの募集は、令和8年度中を予定しています。「東博ボランティアデー2025」は、当館のボランティア活動を実際に体験して、知っていただく機会でもあります。

博物館でのボランティア活動に興味をお持ちの方、特に東京国立博物館でボランティアをやってみたい方は、ぜひ「東博ボランティアデー2025」にお越しください!お待ちしております。

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by ボランティア室 at 2025年11月17日 (月)

撮影:十文字美信

撮影:十文字美信

和紙の特性について説明を熱心に聞いています。

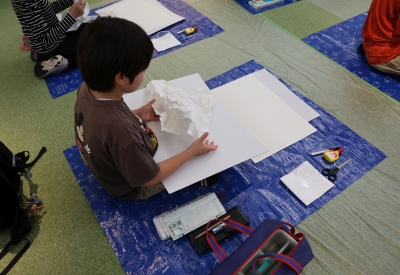

これで何を作ろうかな…

千住先生は、参加者全員とじっくり向き合って、やさしく楽しく、丁寧に導いてくれます。

絵の具の乗り方も、画用紙とは違う感覚。塗る方法も、人それぞれです。

たくさんの和紙を使うと、作品のイメージが一層ふくらみます。

たくさんの色を使って、素敵な作品が出来上がりました!

| 記事URL |

posted by 東京国立博物館広報室 at 2025年05月27日 (火)

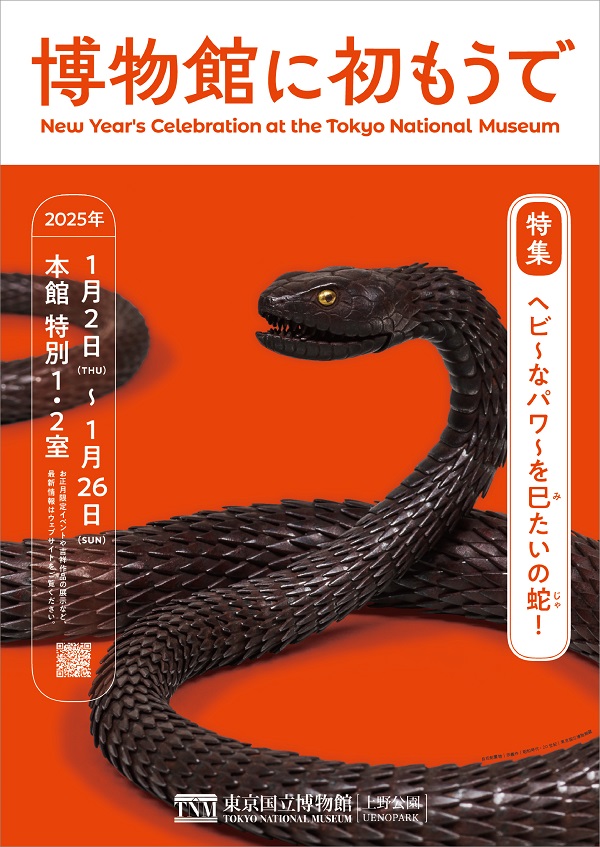

巳年となる今回は、特集「博物館に初もうで―ヘビ~なパワ~を巳(み)たいの蛇(じゃ)!―」(本館特別1・2室)と題して、東博に棲(す)む古今東西のヘビたちを展示します。

「博物館に初もうで」ポスター

古代西アジアでも、ヘビは再生や豊穣と結びつく生き物でした。にょろっとしたヘビの動きをとらえた作品です。

鋭い眼差しのこちらの像は、頭上にとぐろを巻いて鎌首を持ち上げるヘビを表現しています。

清水寺に仁王像を安置すると誓うと大蛇は去り、窮地を逃れました。

カテゴリ:news、催し物、博物館に初もうで、特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2024年12月26日 (木)

今日は教育普及室から、児童生徒のためのプログラムと、学校の先生向けの研修についてご紹介します。

1. スクールプログラム 対面でも実施中!

トーハクは広く、たくさんの作品があります。

どこからどう見たらよいか、戸惑うかもしれません。

そんな小・中・高等学校のみなさんの鑑賞の手助けとして行っているのが、スクールプログラムです。学校の授業や校外学習、部活動などで使っていただいています。

新型コロナウィルスの影響でしばらく休止したのち、2021年からオンラインでのプログラムを開始、2022年秋からは対面でのプログラムを順次再開しています。

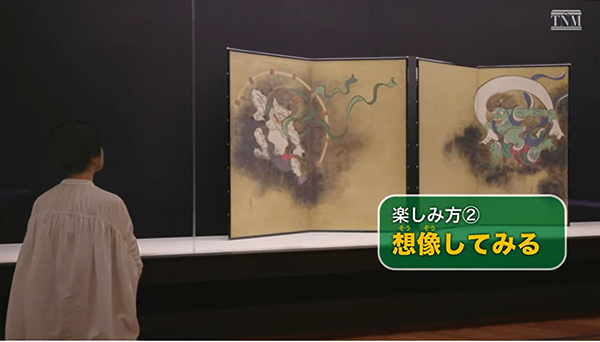

いろいろなコースがありますが、たとえば大人数での来館におすすめなのがレクチャープログラム。博物館スタッフが、博物館の役割や歴史、その日見られる展示作品の見どころをご紹介する「はじめての東博」をはじめ、4つのレクチャーからお選びいただけます。

最初は無言の児童生徒たち。次第に「へぇー」「知らなかった」という反応が出てきて、最後には「見たい!」と言ってくれることもあるんです。

プログラムを受けてから、展示室でほんものの作品に会いに行きましょう

キャリア学習プログラム「博物館の仕事ガイダンス」「博物館の裏側インタビュー」では博物館の仕事の多様さ、細やかさに驚く子供たちと、生徒の歯に衣着せぬ質問にたじたじの研究員の姿が。プログラムを受けたら、館内の自由見学へ! きっと、トーハクの楽しみ方が広がります。

鑑賞ガイドアプリ「学校版トーハクなび」は、今いる場所や展示室で作品について教えてくれるガイドさんのような存在です。

鑑賞ガイドアプリ「学校版トーハクなび」

来館が難しい、滞在時間が短いなどの場合に人気なのがオンラインプログラム。

動画版「はじめての東博」「博物館の仕事ガイダンス」「博物館の裏側インタビュー」「じっくり見る東博(対話による鑑賞プログラム)」など、人数やニーズにあわせてお選びください。

動画版「はじめての東博」には、博物館を楽しむコツが詰まっています。

こちらは今年度実際にプログラムを受けた高校生の感想です。

「いつもとは別の角度から見る博物館に興味を持つことができました(高校生)」

「作品に対する思いが作品から伝わってきて、日本文化を未来へ伝えることの重要性を感 じました(高校生)」

深いところまで感じてくれていますね。

「あの作品がおもったより大きかった!」「説明をきいていたから絵を見るときに面白かった」という声も届いています。みんなありがとう。

中学校の社会科の先生からはこんなお言葉をいただきました。

「国宝や重文にのみ目が行ってしまいますが、直感的に好きだなと思う作品を見つける楽 しみも増えたように思いました。(中略)教員ではなく教育普及の学芸員という「プロ」の方にお話ししてもらうことが、生徒の関心を高める好機となります。(渋谷教育学園幕張中学校 高橋先生)」

たしかに展示室には生徒さん同士でお話しながら熱心に見ている姿がありました。

2023年度もスクールプログラムは実施します。

対面もオンラインも、2023年度のスクールプログラムの申し込みは、2023年2月13日(月)10時からです。詳細については、スクールプログラムのページをご確認ください。

スクールプログラムのページへ移動する

2. 教員研修 オンラインで再開!

小・中・高等学校の先生方と教育および博物館関係者の方を対象にした教員研修についても、オンラインにて再開いたします。

今回のテーマは縄文時代。

博物館で見られるほんものの考古遺物から、縄文時代の暮らしについてお話しし、学校でもできるワークショップについてもご紹介します。

講師は品川 欣也(日本考古担当研究員)、川岸 瀬里 (博物館教育担当研究員)です。2月17日(金)19時より配信予定。お申し込みは、案内ページよりお願いします(応募締切 2月8日(水))。

学校の先生方へのページへ移動する

コロナの影響はまだ大きいながら、学校団体、教員対象のプログラムは再始動しました。

一般の方対象のワークショップも対面実施を始めています。

ご参加お待ちしております。

| 記事URL |

posted by 中村麻友美(教育普及室) at 2023年01月24日 (火)