1089ブログ

近所のパン屋さんで、干支の関連商品として牛のパイが売られていました。

ミートパイがおいしい店なので期待して食べたら、牛の形をしているだけで肉が入っていなかった。

残念ではありますが、これは干支の縁起物にもかかわらず、あさましくもその肉が入っていることを期待した私の方に非があったのかも知れません。年賀状にかわいい牛の姿を描きつつ、「さあ、こいつの肉を食うか」という気分にはならないでしょう。

やはり干支の肉というのは、何となく禁忌に触れる感覚なのだろうか…。そんなことを思い悩む今年の正月でしたが、スーパーでは「丑年!お肉を食べよう!」みたいなコーナーができていて、どうもそんなに単純な話ではないようです。

何の話かというと、前回に引き続き特集「博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり」に関して、牛に対する視点のお話。

多くの現代人にとって、「ウシ」という言葉を聞いた時に思い浮かべるのは牛丼や焼き肉ではないかと思いますが(違いますか? 私はそうですが)、前近代から続く牛の霊力への信仰を完全に捨ててしまったわけではありません。スキヤキの名店で舌鼓を打ったあと、神社で撫牛像を撫でて病気平癒を願うなんてコースは観光の定番だったりします。牛は人にとって身近であるだけに、神様のような存在だったり、逆に神に捧げる犠牲だったり、あるいは労働力だったり、都合よくさまざまな役割を与えられてきました。

なかでもちょっと特殊な立場にあったのが、平安時代の牛です。というのは、ただの労働力ではなく、牛の姿形が人々の品評対象となり、その良し悪しが所有者の社会的身分を示す指標にもなったからです。その理由として挙げられるのが、貴族の乗り物「牛車」の流行でした。

平治物語絵巻(模本)院中焼討ノ巻(部分) 狩野栄信・中山養福模

江戸時代・19世紀 原本=鎌倉時代・13世紀

「平治物語絵巻」では、平治の乱発端の場面で、馳せ参じた牛車の行き交うなかに、ひときわ目立つ白い車体が見られます。これは檳榔樹の葉から糸を作り、白く晒したもので屋形(牛車の人が乗る部分)の全体を葺いた「檳榔毛車(びろうげのくるま)」です。上皇や親王、摂関など一部の人々にしか乗用が許されないため、まさに憧れの高級車でした。そんな貴紳を乗せた車を引くのですから、動力である牛も普通であってはいけません。ここでは上等な牛とされた黄褐色の「黄牛(あめうじ)」が引いているところもポイントです。

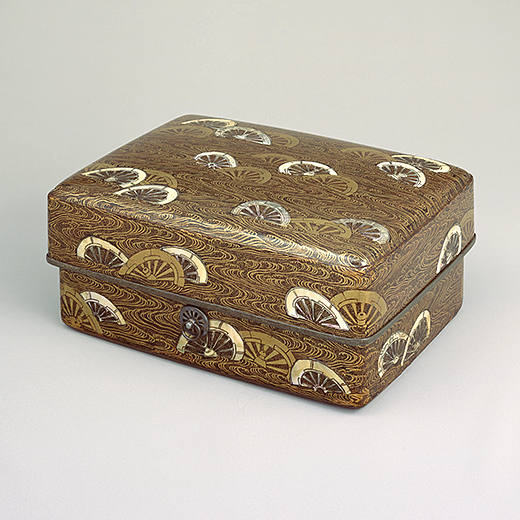

国宝 片輪車蒔絵螺鈿手箱 平安時代・12世紀

さて、牛車の文化があったからこそ生まれた意匠に「片輪車」があります。

平安時代に描かれた料紙装飾や経巻見返絵などの中には、牛車の車輪だけが地面に横たわっていたり、水流に半ば浸かっていたりする図像が見られます。これが後に「片輪車」と呼ばれる意匠の原型で、いずれも車輪の半分ほどが見えている状態にあり、楕円に歪んで描かれるのが約束事です。水流に浸かっているものについては、木製の車輪が干割れしないように水に漬けておくという習慣に伴う日常的な景観と説明されますが、水流が描かれない図像の場合はその説明が成り立ちません。

これに関しては実際の景観を表したというよりも、車輪を「わ」の音として読む「字音絵」として解釈したり、釈尊の説法を意味する転法輪と見たり、浄土の宝池に咲く蓮華の寓意と捉えたりする考え方があります。

ある図像というものは、見る側の文化的背景によって全く意味が違ってくるものです。

たとえば、ちょっと前までは市松模様を見ても何の関心も持たなかったのに、今では某炭焼きの少年を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。一様の解釈を当てはめるのではなく、成立時期や受容層により「片輪車」の意味するところも変わってくると考えた方が良いでしょう。

陣羽織 淡黄羅紗地片輪車模様 江戸時代・18世紀

中世以降、多額の維持費がかかる牛車の文化は次第に廃れてしまいます。それだけに牛車は失われた王朝文化の象徴として、憧れとともに記憶の中へ留まり続けることになります。

「片輪車」も形式化し、仏教的な寓意はすでに失われ、文様としては一種の吉祥モチーフとして扱われるようになっていきました。

ではただの「おめでたい文様」になってしまったのかというと、そうも言いきれない。近世には傾奇者に好まれた意匠であったとする指摘もあります。何より、この赤くズバッと背中に片輪車を配した陣羽織を見ると、その文様に託した強い主張を実感せざるを得ません。着用者は、この歪んだ車輪に何を見ていたのでしょうか。

| 博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり 本館 特別1室・特別2室 2021年1月2日(土)~2021年1月31日(日) |

|

| 記事URL |

posted by 福島修(工芸室) at 2021年01月15日 (金)

あけましておめでとうございます。研究員の増田です。

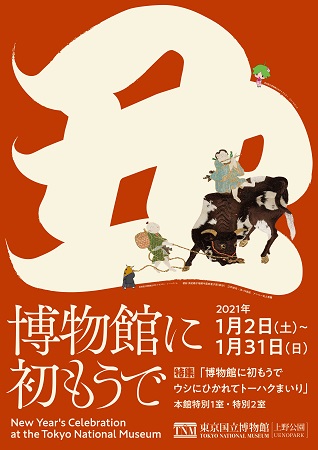

丑年の本年は、牛を表わした作品や牛にまつわる作品を展示した特集「博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり」が本館特別1・2室で開催中です(2021年1月31日まで)。

本特集のタイトルは「牛に引かれて善光寺参り」という諺(ことわざ)をもとにしたもの。「身近に起こった出来事に導かれて、思いがけない縁が結ばれること」のたとえです。

このブログでは、皆様と当館とを結ぶ展示作品を紹介します。

今回は、宗教における牛についてお話ししていきます。

まず、牛は古代インドの神々の強大な力のシンボルとされました。

チューギェル立像 中国 清時代・18~19世紀

チューギェルとは古代インドの神ヤマが仏教に取り込まれた姿です。ヤマの象徴である牛の頭をしていて、大きな鼻や二本の立派な角が表わされています。手足を大きく広げて牛の上に乗る軽快な姿ですが、実は死者を厳しく処罰する強大な力を持ちます。

次に、中国の宋時代には、牛が仏教における悟りの象徴とみなされるようになります。

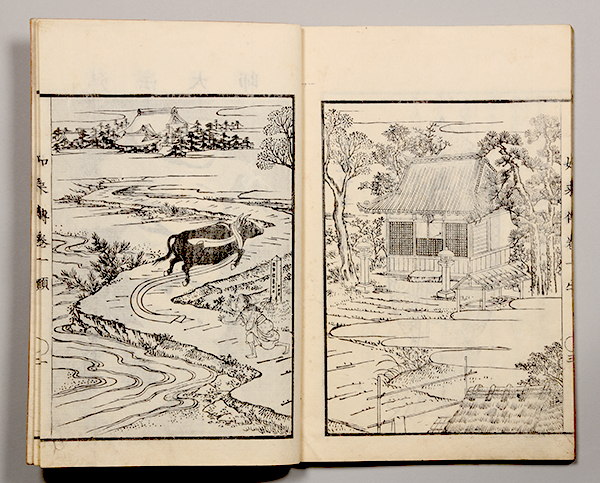

十牛図(模本) 陶山雅純摸 江戸時代・嘉永3年(1850) 原本=狩野探幽筆 江戸時代・17世紀

十牛図とは、人が牛を飼いならすまでの過程を禅の修行になぞらえ、悟りの境地に至るまでの十段階のプロセスを絵で示したものです。ここで牛は「悟り」や「真の自己」を表わすといいます。

最後に、日本の仏教説話では、人を仏のもとへ導く存在として牛が登場します。

本特集のタイトルのもとになった諺の善光寺に関する作品を紹介します。

善光寺如来絵詞伝一 釈卍空著 江戸時代・安政5年(1858) 徳川宗敬氏寄贈

お話のあらすじは次の通りです。

昔、ある老婆が布を干していると、どこからか牛が現われ、角に布を引っかけて走り去ってしまいます。老婆は牛を追いかけ、気づくと善光寺にたどり着き、そこで仏を信じる心を起こしました。

江戸時代には、このストーリーを記したさまざまな書物が制作・刊行されました。

ところで、善光寺の本尊である阿弥陀如来三尊像はインド伝来とされる秘仏ですが、鎌倉時代以降にはその姿を模した、いわゆる善光寺式の阿弥陀三尊像が数多く作られました。

重要文化財 阿弥陀如来および両脇侍立像(善光寺式) 鎌倉時代・建長6年(1254)

本像もその一つです。

阿弥陀如来が左手の人差し指と中指を伸ばす手のしぐさ、左右の脇侍が両手を胸前で重ね合わせる手のしぐさ、などが特徴です。さらに銅でつくられていることも他の模刻像と共通します。

古代インド、中国、そして日本における信仰の歴史のなかで、牛がどのような存在とされてきたかをギュウっとまとめて紹介しました。

これらの作品を通じて、ぜひトーハクと縁を結んでいただきたいと思います。

| 博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり 本館 特別1室・特別2室 2021年1月2日(土)~2021年1月31日(日) |

|

| 記事URL |

posted by 増田政史(絵画・彫刻室) at 2021年01月08日 (金)

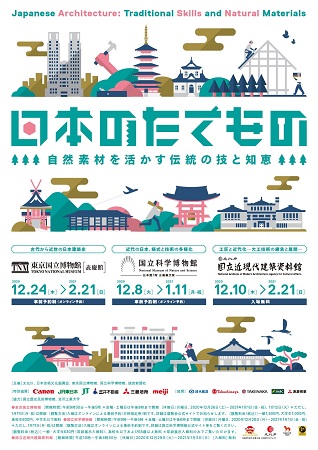

特別展「日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵」を紹介するほ!

2020年12月24日(木)から特別展「日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵」を開催しています。

トーハクくんとユリノキちゃんが会場の様子を紹介します。

ほほーい、ぼくトーハクくん! 早速だけど今から特別展「日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵」を見にいくほ。事前予約も済ませてあるからバッチリだほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん! 早速だけど今から特別展「日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵」を見にいくほ。事前予約も済ませてあるからバッチリだほ!

トーハクくん、どんな展覧会か知っているかな?

トーハクくん、どんな展覧会か知っているかな?

模型が展示してあることは知っているけど、あまり知らないほ。

模型が展示してあることは知っているけど、あまり知らないほ。

この展覧会は国立科学博物館と国立近現代建築資料館とトーハクの3会場で開催しているのよ。

この展覧会は国立科学博物館と国立近現代建築資料館とトーハクの3会場で開催しているのよ。

ほー。3会場に分かれているってことは、それぞれ違う模型を展示しているほ?

ほー。3会場に分かれているってことは、それぞれ違う模型を展示しているほ?

そうよ、国立科学博物館は「近代の日本、様式と技術の多様化」、国立近現代建築資料館は「工匠と近代化―大工技術の継承と展開」、そしてトーハクは「古代から近世、日本建築の成り立ち」、それぞれのテーマに沿ってそれぞれ模型を展示しているわ。

そうよ、国立科学博物館は「近代の日本、様式と技術の多様化」、国立近現代建築資料館は「工匠と近代化―大工技術の継承と展開」、そしてトーハクは「古代から近世、日本建築の成り立ち」、それぞれのテーマに沿ってそれぞれ模型を展示しているわ。

どの会場でもいろんな模型が見れそうだほ。

どの会場でもいろんな模型が見れそうだほ。

トーハクでは、国宝や重要文化財などの木造建造物の模型を展示してるわ。自然素材を駆使する伝統的な技と知恵を、模型を通じて鑑賞することができるのよ。

トーハクでは、国宝や重要文化財などの木造建造物の模型を展示してるわ。自然素材を駆使する伝統的な技と知恵を、模型を通じて鑑賞することができるのよ。

なんだか、日本のたてものならではの造形を見ることができそうだほ。

なんだか、日本のたてものならではの造形を見ることができそうだほ。

それじゃー、見に行きましょうか!

それじゃー、見に行きましょうか!

会場は表慶館だほ、さっそく大きな模型がお出迎えしてくれてるほ。

会場は表慶館だほ、さっそく大きな模型がお出迎えしてくれてるほ。

画像左:一乗寺三重塔 1/10模型 昭和50年(1975) 国立歴史民俗博物館蔵

画像中:法隆寺五重塔 1/10模型 昭和7年(1932) 東京国立博物館蔵

画像右:石山寺多宝塔 1/10模型 昭和38年(1963) 東京国立博物館蔵

これらはお寺の搭の模型だわ。法隆寺五重搭の模型には、製作した工匠の、法隆寺に伝わる飛鳥時代の木匠の技を継承する「最後の宮大工」と言われた西岡常一さん(1908~1995)の名前が記されているのよ。

これらはお寺の搭の模型だわ。法隆寺五重搭の模型には、製作した工匠の、法隆寺に伝わる飛鳥時代の木匠の技を継承する「最後の宮大工」と言われた西岡常一さん(1908~1995)の名前が記されているのよ。

まさに日本の伝統的な技の粋だほ! 一番下の階の扉が開いていて、中も見れるほ!

まさに日本の伝統的な技の粋だほ! 一番下の階の扉が開いていて、中も見れるほ!

法隆寺五重塔の内部に作り込まれている塔本塑像も見ることができるわ!

模型の内部も見どころよ。この機会にしっかり見ましょうね。

模型の内部も見どころよ。この機会にしっかり見ましょうね。

ユリノキちゃん、見て見て! 真っ二つだほ。

ユリノキちゃん、見て見て! 真っ二つだほ。

唐招提寺金堂 1/10模型 昭和38年(1963) 東京国立博物館蔵

唐招提寺は鑑真が開基して、金堂は8世紀末頃に建立されたのよ。もちろん、模型も奈良後期の建築様式を正確に表しているわ。

唐招提寺は鑑真が開基して、金堂は8世紀末頃に建立されたのよ。もちろん、模型も奈良後期の建築様式を正確に表しているわ。

模型内部の様子がよーく見えるほ

お、これは今にも鐘が鳴りそうな模型だほ。

お、これは今にも鐘が鳴りそうな模型だほ。

東大寺鐘楼 1/10模型 昭和41年(1966) 東京国立博物館蔵

本物の鐘も大きいけど、模型でも大きいわね。がっしりとした構造と、軒下と柱の間の装飾はそれぞれ異なる建築様式が取り入れられていて、珍しい建築らしいわよ。

本物の鐘も大きいけど、模型でも大きいわね。がっしりとした構造と、軒下と柱の間の装飾はそれぞれ異なる建築様式が取り入れられていて、珍しい建築らしいわよ。

2階にいくほ。お、なんだか雰囲気が少し変わったほ。

2階にいくほ。お、なんだか雰囲気が少し変わったほ。

春日大社本社本殿 1/10模型 昭和62年(1987) 国立歴史民俗博物館蔵

仏塔から神社のコーナーにきたからだね。これは奈良の春日大社本殿の模型よ。

仏塔から神社のコーナーにきたからだね。これは奈良の春日大社本殿の模型よ。

日本のたてものでよく見る屋根の形しているほ。

日本のたてものでよく見る屋根の形しているほ。

切妻【きりつま】造っていうのよ。正面に庇【ひさし】がついているのも神社でよく見るわね。

切妻【きりつま】造っていうのよ。正面に庇【ひさし】がついているのも神社でよく見るわね。

これは昔のうちだほ?

これは昔のうちだほ?

登呂遺跡復元住居 模型 東京国立博物館蔵

昭和18年に発見された弥生時代の登呂遺跡の住居を復元した模型だわ。

昭和18年に発見された弥生時代の登呂遺跡の住居を復元した模型だわ。

何か教科書で見たことがある気がするほ。

何か教科書で見たことがある気がするほ。

弥生時代の暮らしの様子が思い浮かぶわね!

弥生時代の暮らしの様子が思い浮かぶわね!

これはお茶室みたいに見えるほ。

これはお茶室みたいに見えるほ。

如庵 1/5模型 昭和46年(1971) 国立歴史民俗博物館蔵

織田有楽斎が元和4年(1618)に建てたお茶室よ。国宝のお茶室は少ないから、代表例として製作された模型なの。間取りも特徴的だから内部もよく見てみましょうね。

織田有楽斎が元和4年(1618)に建てたお茶室よ。国宝のお茶室は少ないから、代表例として製作された模型なの。間取りも特徴的だから内部もよく見てみましょうね。

2階建てだほ。これも家とかを二つにわけた模型ほ?

2階建てだほ。これも家とかを二つにわけた模型ほ?

東福寺三門 1/10模型 昭和54年(1979) 国立歴史民俗博物館蔵

門の模型よ。1階にも2階にも屋根がある二重門と呼ばれる造りよ。本物の高さ22メートルが伝わるような、とてもスケールの大きい模型だわ。

門の模型よ。1階にも2階にも屋根がある二重門と呼ばれる造りよ。本物の高さ22メートルが伝わるような、とてもスケールの大きい模型だわ。

これはぼくでもわかるほ。お城の模型だほ。

これはぼくでもわかるほ。お城の模型だほ。

松本城天守 1/20模型 昭和38年(1963) 東京国立博物館蔵

姫路城天守とともに五重天守の代表的な建築よ。ここでは、交易によって城下町が栄えた城郭を紹介しているわ。

姫路城天守とともに五重天守の代表的な建築よ。ここでは、交易によって城下町が栄えた城郭を紹介しているわ。

これだけほ?

これだけほ?

平成館ガイダンスルームにあるよ。

平成館ガイダンスルームにあるよ。

首里城正殿 1/10模型 昭和28年(1953) 沖縄県立博物館・美術館蔵

沖縄県外に初出品の首里城正殿の模型よ。2019年10月に首里城正殿は焼失したけど、この展示を通して、首里城復興に思いを馳せていただきたいわ。

沖縄県外に初出品の首里城正殿の模型よ。2019年10月に首里城正殿は焼失したけど、この展示を通して、首里城復興に思いを馳せていただきたいわ。

松山城とは同じお城でも雰囲気が全然違うほ!

松山城とは同じお城でも雰囲気が全然違うほ!

琉球建築として独特の手法が使われているのよ。

琉球建築として独特の手法が使われているのよ。

説明してほ。

説明してほ。

もう時間もないからここで終わりよ。特別展「日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵」は2021年2月21日(日)まで開催しています、ご観覧には事前予約が必要なので、展覧会公式サイトをご確認ください。

もう時間もないからここで終わりよ。特別展「日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵」は2021年2月21日(日)まで開催しています、ご観覧には事前予約が必要なので、展覧会公式サイトをご確認ください。

(逃げたほ・・・)

(逃げたほ・・・)

※国立科学博物館会場は1月11日(月・祝)で閉幕、国立近現代建築資料館会場は2月21日(日)で閉幕いたします。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2021年01月06日 (水)

新年、あけましておめでとうございます。

新しい年を無事迎えられましたことをお祝い申し上げますとともに、新型感染症に苦しんでおられる方々に心よりお見舞い申し上げます。

当館は今年も2日から開館いたします。

入館には事前予約が必要で、感染症予防対策もしっかり行い、皆さまをお迎えいたします。

新春恒例の干支をテーマにした特集展示は「ウシにひかれてトーハクまいり」です。人の傍らでさまざまな営みを支えてきた牛にまつわる歴史と文化を紹介します。

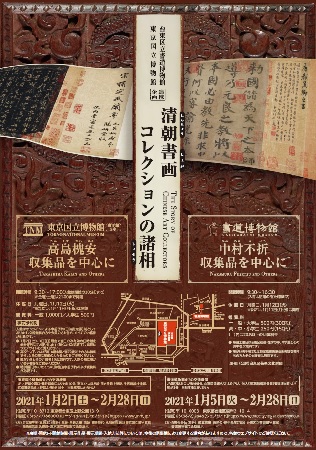

また、今年で18回目となる台東区書道博物館との連携企画 特集「清朝書画コレクションの諸相」では、当館蔵の高島槐安(かいあん)収集品を中心に清朝宮廷の水墨画や書の名品などを公開します。

毎年、海外の研究者を招いて開催していた北米欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業は、今年はリモート開催となりました。今月末に行う国際シンポジウムは「日本美術がつなぐ博物館コミュニティ ウィズ/ポストコロナ時代の挑戦」と題し、オンライン配信いたします。

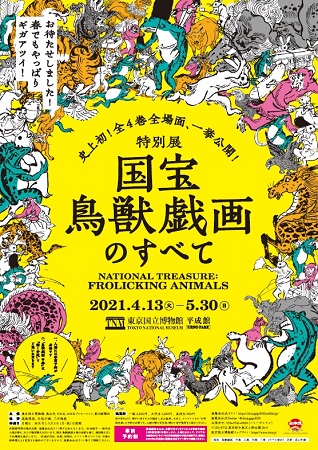

春は、特別展「鳥獣戯画のすべて」からスタートです。昨年から延期となっており、楽しみにお待ちいただいた方も多いのではないでしょうか。人気の甲巻は当館初の試みとして、動く歩道でご覧いただく予定です。皆さまにできる限りストレスなくご鑑賞いただけるよう工夫してまいります。

また、この展覧会に関連して、特集「鳥獣戯画展スピンオフ」を本館で行うほか、会期中は館内の全展示室で動物をモチーフとした作品を展示、作品にあらわされた動物をめぐって楽しめる企画を考えています。さらに、年末から工事をはじめた庭園は桜の季節には皆さまに入園いただけるよう現在メンテナンス中です。

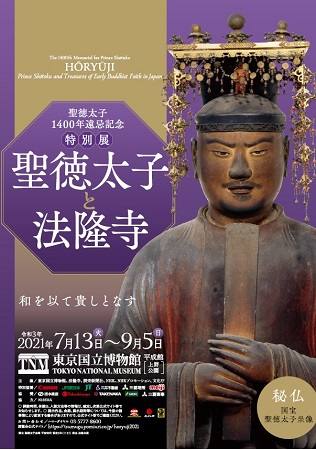

夏は、聖徳太子の1400年遠忌を記念して「聖徳太子と法隆寺」展を開催します。奈良・法隆寺から「薬師如来坐像」にお出ましいただくほか、飛鳥時代以来の貴重な文化財、聖徳太子ゆかりの品々が揃います。

秋は「最澄と天台宗のすべて」展です。伝教大師最澄の没後1200年を記念する展覧会で最澄直筆の書や、平安仏画の優品をご覧いただくよう準備しております。

昨年お正月のブログの中でご紹介した特別展や催し物のいくつかは、残念ながら実現が叶いませんでした。今年も、ここでお知らせした特別展を含め、さまざまな行事を計画していますが、状況に合わせて、開催等を検討し、皆さまに安心して博物館をお楽しみいただけるよう万全を尽くして参ります。感染症が存在する現状を受け入れながらも魅力的な博物館とは何かを模索し、皆さまをお迎えしたいと思います。

一方、実際に博物館にお越しになれない皆さまにも博物館を楽しんでいただけるよう、ウェブサイトでの情報提供やブログの充実、YouTubeでのギャラリートークなど動画の配信にも力をいれる所存です。

さまざまな博物館の楽しみ方ができるよう、そして少しでも皆さまのこころが豊かになりますよう、努めてまいります。

今年モウ東京国立博物館をよろしくお願いいたします。

東京国立博物館長 銭谷眞美

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 銭谷眞美(館長) at 2021年01月01日 (金)

お久しぶりだほ!

2020年がいよいよ終わるほ! 今年はなんだかあっという間だったほ。。。

2020年がいよいよ終わるほ! 今年はなんだかあっという間だったほ。。。

トーハクくん、年越し前に2020年の振り返りと、2021年の展覧会を紹介しましょうよ。

トーハクくん、年越し前に2020年の振り返りと、2021年の展覧会を紹介しましょうよ。

そうだね、ユリノキちゃん。それじゃー2020年最初の展覧会から紹介するほ。なんだったほ?

そうだね、ユリノキちゃん。それじゃー2020年最初の展覧会から紹介するほ。なんだったほ?

もう忘れちゃったの。お正月は毎年恒例の干支にちなんだ作品や新春をお祝いする作品を展示していたわ。それと、和太鼓や獅子舞などのイベントもやっていたよね。

もう忘れちゃったの。お正月は毎年恒例の干支にちなんだ作品や新春をお祝いする作品を展示していたわ。それと、和太鼓や獅子舞などのイベントもやっていたよね。

そうだったほ。いろんなネズミさんの作品が展示されていて、要チュー目の作品だらけで心マウッ

そうだったほ。いろんなネズミさんの作品が展示されていて、要チュー目の作品だらけで心マウッスたほ! もちろん、集チューしながら作品見たほ。ねー。ユリノキちゃん。

同じ時期には台東区立書道博物館との連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」を開催したね。文徴明の書と画の魅力を満喫できたわ~

同じ時期には台東区立書道博物館との連携企画「生誕550年記念 文徴明とその時代」を開催したね。文徴明の書と画の魅力を満喫できたわ~

1月15日(水)からは日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」が開幕したほ。国宝「秋野鹿蒔絵手箱」や国宝「七支刀」など見どころ満載だったほ。

1月15日(水)からは日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」が開幕したほ。国宝「秋野鹿蒔絵手箱」や国宝「七支刀」など見どころ満載だったほ。

でも、3月8日(日)までの会期だった特別展「出雲と大和」は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、2月26日(水)で閉幕となったね。

でも、3月8日(日)までの会期だった特別展「出雲と大和」は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、2月26日(水)で閉幕となったね。

そうだったほ、トーハクは2月27日(木)から6月1日(月)まで臨時休館していたんだほ。

そうだったほ、トーハクは2月27日(木)から6月1日(月)まで臨時休館していたんだほ。

毎年恒例の「博物館でお花見を」、ユネスコ無形文化遺産 特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」、特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」が中止になったんだわ。

毎年恒例の「博物館でお花見を」、ユネスコ無形文化遺産 特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」、特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」が中止になったんだわ。

そうそう。それと、4月14日(火)から開幕するはずだった特別展「きもの KIMONO」は6月30日(火)開幕に変更となったほ。

そうそう。それと、4月14日(火)から開幕するはずだった特別展「きもの KIMONO」は6月30日(火)開幕に変更となったほ。

それに、夏開催予定だった特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」、特別展「国宝 聖林寺十一面観音-三輪山信仰のみほとけ」も2021年の開催に延期になったわ。

それに、夏開催予定だった特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」、特別展「国宝 聖林寺十一面観音-三輪山信仰のみほとけ」も2021年の開催に延期になったわ。

ユリノキちゃん、展覧会が中止になったり、延期になったりしたけど、その代わりに新しく始めたこと話してほ。

ユリノキちゃん、展覧会が中止になったり、延期になったりしたけど、その代わりに新しく始めたこと話してほ。

そうね、臨時休館中でも少しでも皆様に総合文化展を楽しんでいただこうと思って、YouTubeで研究員による展示紹介の動画の公開を始めたんだわ。

そうね、臨時休館中でも少しでも皆様に総合文化展を楽しんでいただこうと思って、YouTubeで研究員による展示紹介の動画の公開を始めたんだわ。

月例講演会やギャラリートークも実際の会場では実施していないけど、動画で配信しているほ。

月例講演会やギャラリートークも実際の会場では実施していないけど、動画で配信しているほ。

どの動画も見ごたえ充分だほ! 画像は【オンラインギャラリーツアー】副館長・井上洋一が語る、土偶からひもとく、時代を生き抜くヒントからだほ!

こどもたちのための特別な日として毎年開催している「トーハクキッズデー」も今年はオンラインでやったわね。

こどもたちのための特別な日として毎年開催している「トーハクキッズデー」も今年はオンラインでやったわね。

そうだほ。ほかにも、トーハクが実施している教育事業の中から家でも楽しめるコンテンツを集めた「みどりのライオン オンライン」っていうコーナーもウェブサイトにつくったほ。

そうだほ。ほかにも、トーハクが実施している教育事業の中から家でも楽しめるコンテンツを集めた「みどりのライオン オンライン」っていうコーナーもウェブサイトにつくったほ。

みんなとトーハクをつなぐ場でもあるほ!

トーハクくん、そろそろオンラインから、展覧会などの話に戻ろうか。

トーハクくん、そろそろオンラインから、展覧会などの話に戻ろうか。

臨時休館は6月1日(月)で終わって、6月2日(火)から再開したほ。その時から、総合文化展は事前予約制を始めたほ!

臨時休館は6月1日(月)で終わって、6月2日(火)から再開したほ。その時から、総合文化展は事前予約制を始めたほ!

ほかにも新型コロナウィルス感染症の拡散・予防対策を行っているわね。動画でもお客様に紹介したよね。

ほかにも新型コロナウィルス感染症の拡散・予防対策を行っているわね。動画でもお客様に紹介したよね。

ご来館前にぜひご覧ください

臨時休館後の最初の特別展は、春から夏に会期が変わった特別展「きもの KIMONO」だったほ。

臨時休館後の最初の特別展は、春から夏に会期が変わった特別展「きもの KIMONO」だったほ。

きものの過去・現在・未来を見ることができたね!

きものの過去・現在・未来を見ることができたね!

続いて、秋といえば「博物館でアジアの旅」だほ。今年のテーマは「レジェンド」だったほ。

続いて、秋といえば「博物館でアジアの旅」だほ。今年のテーマは「レジェンド」だったほ。

レジェンドそのものや、レジェンドが作ったもの、レジェンドが集まったもの、レジェンドだらけだったわ。次の特別展は!?トーハクくんどうぞ!

レジェンドそのものや、レジェンドが作ったもの、レジェンドが集まったもの、レジェンドだらけだったわ。次の特別展は!?トーハクくんどうぞ!

秋には特別展「桃山ー天下人の100年」を平成館で開催したほ。きれいで豪華な作品だらけだったほ。

秋には特別展「桃山ー天下人の100年」を平成館で開催したほ。きれいで豪華な作品だらけだったほ。

トーハクくん、その前に特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」を表慶館で開催していたわ。そして、12月24日(木)から特別展「日本のたてもの-自然素材を活かす伝統の技と知恵」を表慶館で開催中よ。どちらも表慶館の素敵な雰囲気にぴったりな展覧会だね。

トーハクくん、その前に特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」を表慶館で開催していたわ。そして、12月24日(木)から特別展「日本のたてもの-自然素材を活かす伝統の技と知恵」を表慶館で開催中よ。どちらも表慶館の素敵な雰囲気にぴったりな展覧会だね。

3会場で開催。トーハクでは、古代から近世までの日本建築の成り立ちを紹介しています

入館にはオンラインでの事前予約が必要です

そのほかにも2021年1月11日(月・祝)まで開催中の特集「世界と出会った江戸美術」とか、特集の展示はやっぱりどれもおもしろかったほ。あれ、ユリノキちゃんどこ行くの。

そのほかにも2021年1月11日(月・祝)まで開催中の特集「世界と出会った江戸美術」とか、特集の展示はやっぱりどれもおもしろかったほ。あれ、ユリノキちゃんどこ行くの。

庭園よ。

庭園よ。

なんでだほ?

なんでだほ?

今年の春に庭園を一部リニューアルしたの忘れたの?

今年の春に庭園を一部リニューアルしたの忘れたの?

そうだったほ。そして今月から2021年3月末までまた工事しているんだったほ。

そうだったほ。そして今月から2021年3月末までまた工事しているんだったほ。

工事中は庭園散策できないけど、パワーアップする庭園が楽しみだね。

工事中は庭園散策できないけど、パワーアップする庭園が楽しみだね。

一部リニューアルで前よりも池に近寄れようになったほ!

ユリノキちゃん、来年の展覧会予定を紹介するほ。

ユリノキちゃん、来年の展覧会予定を紹介するほ。

新年の幕開けを飾るのは「博物館に初もうで」。2021年の干支にちなんだ、ウシをテーマにした作品に会えるのが楽しみだわ。

新年の幕開けを飾るのは「博物館に初もうで」。2021年の干支にちなんだ、ウシをテーマにした作品に会えるのが楽しみだわ。

入館には事前予約が必要だほ。ギュウギュウ詰めにならないようご協力お願いだほ!

入館には事前予約が必要だほ。ギュウギュウ詰めにならないようご協力お願いだほ!

見終わったあとは、ウシに後ろ髪引かれる思いになるほ!

同じ時期には台東区立書道博物館との連携企画「清朝書画コレクションの諸相-高島槐安収集品を中心に―」を東洋館8室で開催しているわ。新年の書初めの参考にしてもいいかも!

同じ時期には台東区立書道博物館との連携企画「清朝書画コレクションの諸相-高島槐安収集品を中心に―」を東洋館8室で開催しているわ。新年の書初めの参考にしてもいいかも!

清朝の皇帝、乾隆帝が愛した作品も展示されているわ

ユリノキちゃん、特別展のラインナップが知りたいほ!

ユリノキちゃん、特別展のラインナップが知りたいほ!

一気にいくわよ。2021年4月13日(火)からは特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」、6月22日(火)からは特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」、7月13日(火)からは聖徳太子1400年遠忌記念 特別展「聖徳太子と法隆寺」、10月12日(火)からは伝教大師一二〇〇年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」が始まるわ。

一気にいくわよ。2021年4月13日(火)からは特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」、6月22日(火)からは特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」、7月13日(火)からは聖徳太子1400年遠忌記念 特別展「聖徳太子と法隆寺」、10月12日(火)からは伝教大師一二〇〇年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」が始まるわ。

春からギガアツイ!わ。

法隆寺の寺宝を中心に展示するほ

一気に聞くとすごいボリュームだほ。締めのご挨拶するほ。

一気に聞くとすごいボリュームだほ。締めのご挨拶するほ。

ご来館いただいた方、オンラインコンテンツを楽しまれた方、様々な形で関わってくださった皆様のおかけで、2020年を過ごすことができました。2021年も引き続き様々な形で応援いただけますと幸いです。

ご来館いただいた方、オンラインコンテンツを楽しまれた方、様々な形で関わってくださった皆様のおかけで、2020年を過ごすことができました。2021年も引き続き様々な形で応援いただけますと幸いです。

(みんなに会える日を楽しみにして、クッキー食べて栄養つけておくほ・・・)

(みんなに会える日を楽しみにして、クッキー食べて栄養つけておくほ・・・)

トーハクくん! 私たちの動画の紹介忘れているわ!

皆様こちらから私とトーハクくんの動画もぜひご覧ください。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2020年12月25日 (金)