1089ブログ

![]() トーハクもお世話になっている情報サイト、インターネットミュージアムで、

トーハクもお世話になっている情報サイト、インターネットミュージアムで、

いよいよ、ミュージアムキャラクターアワード2012が開催されるわよ!

![]() ぼくたちも出場するんだほー!

ぼくたちも出場するんだほー!

![]() 今年はトーハク140周年。わたしたちもいろいろなところで、存在をアピールしていかなきゃね。

今年はトーハク140周年。わたしたちもいろいろなところで、存在をアピールしていかなきゃね。

![]() よーし!いっぱいクリックするほー!(カタカタカタ…)

よーし!いっぱいクリックするほー!(カタカタカタ…)

![]() あら、だめよ。投票は一人1票なのよ。 一人でたくさん投票すると無効になっちゃうらしいから、気をつけてね。

あら、だめよ。投票は一人1票なのよ。 一人でたくさん投票すると無効になっちゃうらしいから、気をつけてね。

![]() トーハクファンのみなさん、これからもぼくたちをたくさん応援してほー!

トーハクファンのみなさん、これからもぼくたちをたくさん応援してほー!

![]() みなさまの清き一票をぜひ、「トーハクくんとユリノキちゃん」に、お願いしま~す!

みなさまの清き一票をぜひ、「トーハクくんとユリノキちゃん」に、お願いしま~す!

投票ページ:ミュージアムキャラクターアワード2012

投票期間:2012年7月13日(金) 10:00 ~ 8月27日(月) 10:00

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2012年07月13日 (金)

東京国立博物館では、毎年1回設備保守点検のために全館を休館して点検作業を行います。

この日は電気も使えませんので、点検を担当する部署以外の職員は、館内で仕事が出来ないことになります。

この日にあわせて出張や研修に頑張る職員もいますが、今年の私は、休みを取って何人かの仲間と歴史の跡を巡るリフレッシュ旅行に出かけました。

運慶作の仏像がある願成就院と、国宝「鷹見泉石像」(7月22日(日)まで本館8室で展示)を描いた渡辺崋山と親交の深かった江川英龍(坦庵)が建造した韮山反射炉。そして修善寺です。

修善寺には、建仁寺の開基である鎌倉幕府第2代将軍源頼家の墓があります。その墓の様子を見ておきたいというのもこの旅の目的の一つでした。

そして夜は、伊豆のホタル見物。ホタルというと闇の中をゆらゆらと動くはかない光。情趣に浸って虫の姿を忘れていますが。浮世絵では、しっかりと虫として描かれています。ホタルは日常的に姿を目にする虫だったのです。

(左)江都夏十景・不忍か池 鳥居清長筆 江戸時代・18世紀

(右)同左部分。右の女性の手の先には、ホタルが描かれています。

鳥居清長の「江都夏十景・不忍か池」には、博物館に近い不忍池の畔でホタルを追う女性が描かれています。そこに描かれているのは飛ぶ「虫」のホタル。江戸の水辺にはホタルが沢山いたのです。

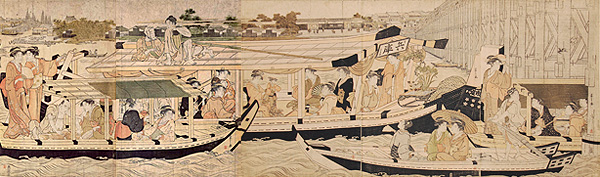

夏の浮世絵には、ホタルと女性が組み合わされてよく描かれていますが、女性の手に欠かせないのが、団扇。夏の風俗を集めた今月の陳列には、団扇がよく描かれています。そして、涼を求めた庶民の姿。江戸っ子の自慢は隅田川での舟遊び。隅田川に架かる新大橋の遠近を誇張して隅田川を広く描いた鳥文斎栄之筆「大橋下の涼み船」は珍しい5枚続きのワイド画面で、男の姿は少なく、大勢の女性が描かれています。

大橋下の涼み船 鳥文斎栄之筆 江戸時代・18世紀

浮世絵の夏のイベントといえば、吉原でのコスプレ「俄」。さすがに暑い夏には、吉原に出かける気も失せるもの。そこで客集めのためにサンバカーニバルならぬ「俄か芝居」が組まれ、大勢の見物が押し寄せたといいます。この顔見世的興行を歌麿は度々描きました。

青樓仁和嘉女藝者之部・扇賣 団扇賣 麥つき 喜多川歌麿筆 江戸時代・寛政5年(1793)

そして歌麿は、呉服店で仕入れられた夏のファッションブックとして「夏衣裳當世美人」のシリーズも出版しています。

浮世絵は芸術というより出版広告としての機能も果たしていました。夏らしい構成の浮世絵が本館10室(7月10日(火)~8月5日(日))に並んでいます。

夏衣裳當世美人・亀屋仕入の大形向キ 喜多川歌麿筆 江戸時代・19世紀

8月7日(火)からの展示は、団扇絵を中心にしました。こちらも夏の浮世絵です。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(絵画・彫刻室長) at 2012年07月12日 (木)

こんにちは!みんなのアイドル、ユリノキちゃんです!

今日はトーハクくんに呼び出されて、本館地下1階のミュージアムショップに遊びにきました。ここには約1700種類ものミュージアムグッズがあるんですよ!

なにやら新しいグッズが出来たって聞いたんだけど…。あれ~、トーハクくんがいないわ。

トーハクくーん!

じゃーん!呼ばれて飛び出てだほーっ!

![]() きゃ~!スポットライトがまぶしいわ!そしてその巾着!とってもカワイイ!

きゃ~!スポットライトがまぶしいわ!そしてその巾着!とってもカワイイ!

えへ、新商品♪こんな風に、口がきゅって閉じて、お弁当袋にぴったりだほ。

☆プリント巾着 630円(値段はすべて税込みです)

![]() たしかに良いわね!メモメモっと。

たしかに良いわね!メモメモっと。

![]() あっ!ユリノキちゃん、そのメモすごいほ!

あっ!ユリノキちゃん、そのメモすごいほ!

気付いた?4種類のかわいいメモがセットになってるのよ。

☆ぱたぱたメモ 472円

ボールペンとシャープペンもありまーす!

☆キャラクターボールペン・キャラクターシャープペン 各315円

ちなみにユリのお気に入りはコレ!

☆クリアファイル 各262円

![]() ぼくの形のピンバッジもあるほ!トーハクラバーのマストアイテムだほー!

ぼくの形のピンバッジもあるほ!トーハクラバーのマストアイテムだほー!

☆ピンバッジ 各399円

![]() 驚くのはまだ早いわっ!

驚くのはまだ早いわっ!

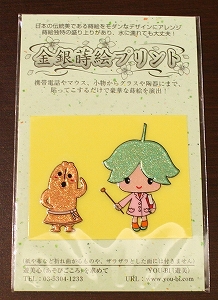

わたしたちが蒔絵風のキラキラシールになっちゃったの!

☆キャラクター蒔絵シール 525円

![]() かーわいいー!わたしもノートに貼ろうっと。

かーわいいー!わたしもノートに貼ろうっと。

ね、トーハクくん?

あれ、またどっか行っちゃった。

![]() んほー、もほ食べられないほー!

んほー、もほ食べられないほー!

![]() あらあら、こんなところにいたの?

あらあら、こんなところにいたの?

![]() 見て見て「トーハクくんのはにわクッキー」!ほら~、ぼくって人気者だから、学生さんを中心に売れ筋ナンバーワンなんだって!

見て見て「トーハクくんのはにわクッキー」!ほら~、ぼくって人気者だから、学生さんを中心に売れ筋ナンバーワンなんだって!

☆トーハクくんのはにわクッキー(4枚入り)399円

![]() ナンバーワンは言い過ぎだと思うけど…

ナンバーワンは言い過ぎだと思うけど…

すりすり。愛するクッキーちゃん、ぼくに一生ついてきてくれるかい?だほ。うひゃひゃひゃ。

ご乱心のトーハクくんは置いといて。

このほかにも、ミュージアムショップにはわたしたちのグッズがたくさんあります。ぜひ遊びにきてくださいね!

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2012年07月10日 (火)

美術解剖学のことば 第3回「ベルリンの鷗外とユリウス・コールマン」

偶然ですが2012年は、森鷗外こと森林太郎(1862~1922)の生誕150年に当たります。

トーハクでは、帝室博物館(現在の東京国立博物館)の総長でもあった、 鷗外に関する展示が特集されます。

(東京国立博物館140周年特集陳列 「歴史資料 生誕150年 帝室博物館総長 森鴎外」 本館16室、2012年7月18日(水) ~ 2012年9月9日(日) )

このブログで紹介している特集陳列「美術解剖学 ―人のかたちの学び」(本館特別1室、2012年7月3日(火)~7月29日(日))では、医学を修めていた時期の、鷗外に関係した資料が展示されています。

画像はベルリンにある「森鷗外記念館」です。

僕は2002年9月にベルリン博物館調査の際に立ち寄ることができました。

鷗外は、明治17年(1884)夏から明治21年(1888)秋までドイツに留学しました。

ライプツィヒ、ドレスデン、ミュンヘンと所を移して、1887年にベルリンに移るのですが、

そこで1886年に出版されて間もない、ユリウス・コールマンの美術解剖学書

『Plastiche Anatomie』(1886初版)と出会い入手したのでは?と年期的な符合から想像できます。

このコールマンの書『Plastiche Anatomie』と内容的に多く一致している書が、

『鷗外全集著作篇 第二十九巻』に収められている、鷗外短著の『藝用解體學』(げいようかいたいがく)です。

本書は奥付を欠いて発行年不明ですが、明治30年前後に書かれたものとされています。

お待たせしました! 森鷗外の「美術解剖学のことば」を紹介します。

『藝用解體學』冒頭の記述より

形態学 Morphologieの一派は動物の形を講ず。

これに生育学 Entwickelungsgeschichteありて、

動物の身の発育の経歴を知らしめ(Ontogenesise:個体発生(史))、また解体学 Anatomieありて、

動物の身の恒の形を知らしむ。

人身の恒の形を講ずるに当たりて、人の形の根底を教え、

その経営したる部分を示すを解体総論 allgemeine Anatomieといひ、

人身の器を数えて、どの相連繋する状を説くを解体各論、

または叙述的解体学 spezielle oder deskriptive Anatomie:記述的解剖学といふ。

科学の未だ開けざる世に、先ず其端を開くは、総論にあらずして、各論なるべし。(後略)

※出典 『鷗外全集著作篇 第二十九巻』所収「藝用解體學」より一部改変

鷗外は直接の解剖をあまり重んじることはなかったといわれますが、

以上の記述から、大局的な視点で<美術解剖学>をとらえる姿勢を感じます。

おそらくこの見地はコールマンの述べるところと同じですが、

さらに続きを読み進むと、鷗外以前の、江戸時代の「蔵志」(山脇東洋)などの例をあげて、

「皆解体学各論の芽ばえと看做(かんさ)さるべきものなり」 と述べていて、

美術解剖学の範囲を超えて、鷗外のスケールの大きさ・教養の奥深さに身が震えてきます。

藝用解体学をば、西洋にて造形的解体学 Plastiche Anatomie といふ。

その應に説くべきところは、審美学 Ästhetik の上より価ありと認めらるべき人身の形なり。

この学を講じて直に益を得るものは技術家なり。

これに次ぎては、骨董家、技術史家など皆これを学びて多少の益を享けむ。

※出典 『鷗外全集著作篇 第二十九巻』所収「藝用解體學」より一部改変

鷗外は東京美術学校で美術解剖学、考古学、美学・美術史を講義した時期もあります。

ドイツ仕込みの哲学的であり文学的ともいえる教育内容は、後に紹介する、

ポール・リッシェ等フランス流の美術解剖学に学んだ久米桂一郎とは趣の違いを感じます。

▼おまけ

森鷗外「藝用解體學」を収める『鷗外全集著作篇 第二十九巻』は、

トーハク・資料館にて読むことができます。

(閉架図書につき、閲覧受付カウンターにておたずねください)

そのほか鷗外が帝室博物館総長兼図書頭であった時代のしごとである、

『鷗外自筆帝室博物館蔵書解題』を閲覧することができます。(こちらは開架図書です)

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年07月09日 (月)

書を見るのは楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第17回です。

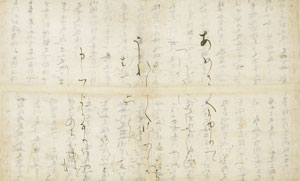

仮名消息、

仮名(平仮名)で書いた手紙のことです。

いま、本館3室に、たくさんの仮名消息が並んでいます。

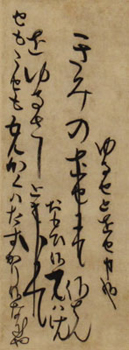

(左) 仮名消息 平安時代・12世紀 塚越正明氏寄贈 (2012年7月16日(月・祝)まで本館3室「宮廷の美術」にて展示)

(右) 国宝 延喜式 巻四 紙背仮名消息 平安時代・11世紀 (2012年7月16日(月・祝)まで本館3室「宮廷の美術」にて展示)

ふたつとも、裏に文字が見えます。

左の画像は、消息の紙の裏(紙背)に、聖教(しょうぎょう)を書いています。

消息を書いた故人をしのんで供養するために、その人の手紙の裏にお経を書く習慣がありました。

右の画像は、消息の紙背に『延喜式』(律令の施行細則である式の集大成)が書かれています。

紙は貴重でしたので、手紙や文書などに使った紙背を再利用したのです。

消息(手紙)は個人的な文章ですので、捨てられてしまうことが多かったでしょうが、

紙背を再利用したものは残りました。

とくに、仮名の消息でいまに伝わるものは少なく、とても貴重です。

といっても、さらさらと書かれた仮名は、

美しいですけど、読めません…。

わりと読みやすい仮名消息をご紹介します。

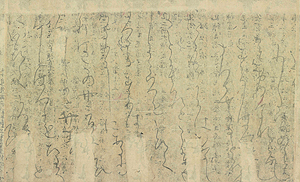

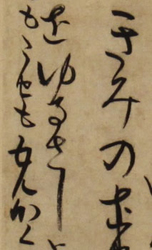

書状案断簡 文覚筆 鎌倉時代・12~13世紀 (2012年7月16日(月・祝)まで本館3室「仏教の美術」にて展示)

字の上から線を引いて、訂正しています。

このまま出すのではなく、清書して手紙は出されます。

これは、手元に置かれた「書状案」です。

私は、「きみの」や「もんかく」(文覚)の字が好きなので、写してみました。

(左)文覚の書状案断簡の拡大図、(右)エンピツ写し

「きみの」は、ゆったりしたように見える字のかたちが好きです。

「き」の一画目と二画目が交わっていないため、空気の通りがよく、文字も明るく見えます。

「もんかく」は、「も」と「ん」がつながっているところがいいです。

(「も」と次の字をつなげることは、よく行われていました。)

私は最近、手紙を書くように心がけています。

電子メールのやりとりは簡単ですが、

手紙の方が喜ばれるようです。

筆をつかって、さらさらと手紙を書いてみたいですが、

それはなかなか難しい!

みなさんも、久しぶりに手紙を書いてみませんか?

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2012年07月08日 (日)