1089ブログ

トーハクくんとユリノキちゃんがやってきたのは、リニューアルのため休室中の平成館考古展示室。

本日のミッションは、10月14日(水)にリニューアルオープンを控えた考古展示室への潜入調査です。

さてさて、考古展示室はどのように変わるのでしょう?

※今回は、『東京国立博物館ニュース8・9月号』掲載の記事に加筆した、特別バージョンでお届けします。

このトビラの奥に、リニューアルのひみつが隠されているんだほ

いよいよ調査スタート!

↓

1.大スター「挂甲の武人」にいきなり遭遇!

![]() ほー! 挂甲の武人(けいこうのぶじん)さんだほ。

ほー! 挂甲の武人(けいこうのぶじん)さんだほ。

![]() トーハクで大人気の埴輪(はにわ)のひとつね。

トーハクで大人気の埴輪(はにわ)のひとつね。

武人なのに、あどけないかわいい表情をしていて、このギャップにキュンとしちゃうわ。

![]() いきなりスターを投入してユリノキちゃんをときめかせるなんて、新しい考古展示室はハートをつかむのがうまいんだほ。

いきなりスターを投入してユリノキちゃんをときめかせるなんて、新しい考古展示室はハートをつかむのがうまいんだほ。

![]() スターどころか、トーハクの王子様よ!

スターどころか、トーハクの王子様よ!

![]() むむ。同じ埴輪としてちょっとジェラシーなんだほ…。

むむ。同じ埴輪としてちょっとジェラシーなんだほ…。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀

※(左)現在、展示ケース内の「埴輪 挂甲の武人」はレプリカです

考古展示室に入ってすぐ、2人が出会ったのは国宝「埴輪 挂甲の武人」。

トーハク所蔵の埴輪のなかでも抜群の知名度を誇る作品です。

リニューアルを機に、専用のケースを新設しました。

新しい考古展示室では、トーハクのスター、もといプリンスが皆様をお出迎えします。

↓

2.もしかして、展示が見やすくなった・・・?

![]() あれ…? そういえば、なんだか展示ケースのなかが見やすくなった気がするほ?

あれ…? そういえば、なんだか展示ケースのなかが見やすくなった気がするほ?

![]() そういわれてみれば、あまりケース越しって感じがしないわ。

そういわれてみれば、あまりケース越しって感じがしないわ。

もしかして、特別展示室のようにガラスの反射がおさえられているんじゃないかしら?

![]() きっと照明も変わったんだほ。だから見やすいんだほ。

きっと照明も変わったんだほ。だから見やすいんだほ。

![]() こういう展示室の環境だと、つくりの細かい作品もじっくり見られるわね。

こういう展示室の環境だと、つくりの細かい作品もじっくり見られるわね。

まだ作品は展示されていませんが、腕利き調査員(自称)である2人は、展示ケース内がリニューアル前に比べて、より見やすくなっていることに気がつきました。

展示ケースのガラスには低反射フィルムが貼られ、さらにLED照明や有機EL照明も導入し、作品が一層見やすくなります。

![]() やっぱり見やすくなったんだほ。気がついたぼくはスゴイんだほ。

やっぱり見やすくなったんだほ。気がついたぼくはスゴイんだほ。

![]() はいはい(ため息)。

はいはい(ため息)。

↓

3.展示がバージョンアップ!!

![]() リニューアルっていうわりには、壁沿いのケースはそのままみたいだけど…。

リニューアルっていうわりには、壁沿いのケースはそのままみたいだけど…。

![]() ふふふ…。ユリノキちゃんは、まだまだなんだほ。

ふふふ…。ユリノキちゃんは、まだまだなんだほ。

![]() な、なによ。

な、なによ。

![]() 確かに壁沿いのケースはそのままだけど、新しい展示室では、壁沿いに展示を一周すると、日本の歴史がたどれるようになったんだほ。

確かに壁沿いのケースはそのままだけど、新しい展示室では、壁沿いに展示を一周すると、日本の歴史がたどれるようになったんだほ。

![]() !!!

!!!

![]() 時代ごとの「テーマ展示」もあって、各時代についてもっと深く知ることができるんだほ。

時代ごとの「テーマ展示」もあって、各時代についてもっと深く知ることができるんだほ。

![]() なんで、トーハクくんがそんなことまで知っているの?

なんで、トーハクくんがそんなことまで知っているの?

![]() それはもちろん、ここに来る前に研究員さんにお話を聞いてきたからだほ。

それはもちろん、ここに来る前に研究員さんにお話を聞いてきたからだほ。

![]() もう、ひとりで行くなんてずるいじゃない!

もう、ひとりで行くなんてずるいじゃない!

![]() ふふん♪ どんな展示になるか、今から楽しみなんだほー!

ふふん♪ どんな展示になるか、今から楽しみなんだほー!

(左)壁沿いのケースでは「通史展示」を展開します

(中央)重要文化財 みみずく土偶(どぐう)

埼玉県さいたま市 真福寺貝塚出土 縄文時代(後期)・前2000~前1000年

縄文人の祈りの形を紹介するテーマ展示で展示されます

(右)素弁蓮華文軒丸瓦(そべんれんげもんのきまるがわら)

奈良県明日香村 飛鳥寺出土 飛鳥時代・6~7世紀

飛鳥時代の瓦のコーナーでは、瓦がどのように葺かれていたかがわかるような展示方法をとります

思わぬトーハクくんの抜け駆けでしたが、おかげでどんな展示構成になるかがわかりましたね。

展示は、大きくは「通史展示」と「テーマ展示」の2種類。

まず、壁沿いに展示室をぐるりと一周すると、旧石器時代から江戸時代まで、考古学で日本の歴史が追えるようになります。

また、テーマ展示によって各時代についての理解を深めることができます。

さらに、展示方法自体の見直しもしているので、リニューアル前よりも一層わかりやすい展示室になります。

随所に工夫を凝らした展示に、ご期待ください。

↓

4.展示室 in 展示室。謎の小部屋を発見!

![]() こ、こんなコーナーは今までなかったほ。意味ありげな空間だほ。

こ、こんなコーナーは今までなかったほ。意味ありげな空間だほ。

![]() これは何かスゴイものが展示されるんじゃないかしら?

これは何かスゴイものが展示されるんじゃないかしら?

![]() 中にあるのは、展示台がひとつと展示ケースがひとつだけだほ。

中にあるのは、展示台がひとつと展示ケースがひとつだけだほ。

![]() つまり、ここには2件の作品しか展示しない…?

つまり、ここには2件の作品しか展示しない…?

![]() そんなスペシャルな作品って何なんだほ?

そんなスペシャルな作品って何なんだほ?

2人の推理どおり、この独立コーナーに展示されるのはたった2件。

江田船山古墳出土の国宝「銀象嵌銘大刀(ぎんぞうがんめいたち)」と岩戸山古墳出土の重要文化財「石人(せきじん)」です。

「銀象嵌銘大刀」は古墳時代の漢字の使用例として大変貴重な作品で、「石人」は埴輪と一緒に古墳に立てられたもので、北部九州地方の一部にしか見られない独特の作品です。

(左・中央)国宝 銀象嵌銘大刀

熊本県玉名郡和水町 江田船山古墳出土 古墳時代・5~6世紀

(右)重要文化財 石人

福岡県八女市吉田 岩戸山古墳出土 古墳時代・6世紀

↓

5.埴輪の展示がダイナミックに生まれ変わる!

![]() ほー! このおっきな展示台はもしかして…

ほー! このおっきな展示台はもしかして…

![]() ま、まさか…

ま、まさか…

![]() 埴輪の展示台なんだほ?!

埴輪の展示台なんだほ?!

![]() リニューアル後は2つの展示台が並んで設置されるのね。

リニューアル後は2つの展示台が並んで設置されるのね。

![]() ここにズラリと埴輪(ともだち※)が展示されるんだほ。すごい迫力なんだほ!!

ここにズラリと埴輪(ともだち※)が展示されるんだほ。すごい迫力なんだほ!!

※埴輪と書いてともだちと読む。埴輪であるトーハクくんにとって、形や時代の違いはあっても、埴輪はみんな友達なのです。

リニューアル前の考古展示室のハイライトといえば、埴輪の露出展示です。

この埴輪の展示がリニューアルによって、さらにパワーアップ!

展示台は2つとも作り直し、今までは離れて設置されていたのを、2つが連なるように置かれます。

埴輪がズラリと展示された展示台が連なる様子は、想像するだけでも興奮の迫力です!

↓

調査終了!

![]() なるほー! リニューアルで考古展示室はいろんなところが新しくなるんだほ。

なるほー! リニューアルで考古展示室はいろんなところが新しくなるんだほ。

![]() リニューアル前よりもさらに見やすく、わかりやすい展示室になりそう!

リニューアル前よりもさらに見やすく、わかりやすい展示室になりそう!

![]() 10月14日(水)のリニューアルオープンが楽しみなんだほー!

10月14日(水)のリニューアルオープンが楽しみなんだほー!

最後に皆様にお知らせです。

考古展示室リニューアルオープンにあたり、我らがトーハクくんが広報大使を務めることになりました。

リニューアルオープン後、1089ブログで考古展示室の見どころを、トーハクくんがたくさんご紹介する予定です。

どうぞお楽しみに!

カテゴリ:考古、トーハクくん&ユリノキちゃん、展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年08月21日 (金)

トーハクくんのおつかい~「クレオパトラとエジプトの王妃展」編~

ほほーい! ぼくトーハクくん!

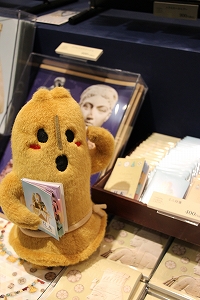

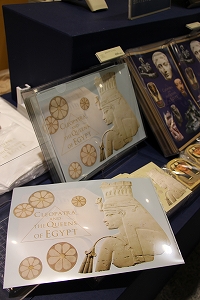

ユリノキちゃんが「女子力の高いグッズが欲しいわ」って言うから、「クレオパトラとエジプトの王妃展」のグッズショップにやって来たほ。

展覧会では、古代エジプトのキレイなお姉さんたちに会えるって聞いたんだほ~(でれでれ)。

きっとキレイなお姉さんのグッズもいっぱいなんだほ。楽しみなんだほ~(妄想中)。

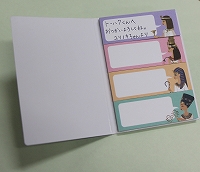

おおっ! さっそくキレイな4人のお姉さんを発見だほ!!

ミニ付箋 400円(税込)

イラストからフキダシが出ていて、ちょっとした伝言にも使えて便利なんだほ。

ユリノキちゃんからのお願いごとも、この付せんに書いてあったら、きっと断れないんだほ・・・。

ああっ! 4人のお姉さんがお菓子になっているほ!!

千寿せんべい(5枚入り) 1188円(税込)

クッキー生地にクリームをはさんだお菓子で、クッキー生地には4人のイラストが描いてあるんだほ!

イラストがかわいくて、食べるのがもったいないんだほ・・・。

でも、ユリノキちゃんに食べられちゃうから、帰ったらすぐに食べるんだほ。

今回は、特に王妃ティイのグッズが大人気だって聞いたほ。

クリアファイル 400円(税込)

ティイは、展覧会で注目している王妃さまのひとりなんだほ。

王さま(アメンヘテプ3世)に、とってもとっても大事にされていたらしいほ。“とりこ”ってやつだほ。

王さまだけじゃなく、展覧会のお客様にも人気だなんて、スゴイ王妃さまなんだほ。

ちなみにティイのまわりのお花も、展示作品だほ。第2章「華やかな王宮の日々」の会場で探してみてだほ。

ティイのグッズがあまりに人気だから、8月12日(水)から新商品が追加されたんだほ。

「ティイのティーキャンディ」・・・ぷっ(笑)。

紅茶味のキャンディだほ。

ティイのティーキャンディ 650円(税込)

人気者は大忙しだほ。ぼくと一緒なんだほ~。

※ツッコミ役のユリノキちゃんがいないので、さくさく進めます。

エジプト塩も人気なんだほ。

数種類のナッツとスパイス、天然塩などを組み合わせた、いま、お料理好きの間でじわじわきている調味料らしいほ。

さらに! 今回は展覧会オリジナル商品として「クレオパトラ塩」も作ってもらったんだほ!

(写真左/上)クレオパトラ塩 1620円(税込) (右)エジプト塩 880円(税込)

ビンのふたを開けると、ふわっと異国の香り(※)がするんだほ~。

※サフランの香りです。

クレオパトラ塩にはミニレシピが付いているから、「使い方がわからない」っていう人も安心だほ。

ビンもかわいいし、これならユリノキちゃんも満足してくれるはずだほ!

王妃さまや女王さまが主役の展覧会だけに、今回はかわいいグッズが多かったほ。

みんな、ショップにも忘れずにお立ち寄りくださいだほー!

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年08月14日 (金)

後水尾院ってどんな人? 特集「後水尾院と江戸初期のやまと絵」

出版企画室の遠藤楽子です。暑いですね。みなさん夏休みの宿題は終わりましたか。

8月11日(火)から9月23日(水・祝)まで本館特別2室で行なわれる特集「後水尾院と江戸初期のやまと絵」を担当しています。展示作業をしていたところ、ユリノキちゃんが原稿の取立てにやってきました。

もとこさん、原稿はまだかしら?

みなさん、後水尾院はご存じですか。後水尾天皇と書かれることもあります。いけばながお好きな方は、よく立花の会を開いたということをご存知かもしれません。京都でお寺めぐりをする方なども、お寺の縁起などで名前を見かけたことがあるのではないでしょうか。後水尾院にはたくさんの皇子・皇女があり(早く亡くなった子どもを除いても26人はいたそうです)、門跡寺院の主となったり、お寺を開創したりしています。また、きものや琳派の絵がお好きな方は、尾形光琳の実家の呉服屋であった雁金屋が「東福門院」の御用達だったという話をお聞きになったことがあるかもしれません。その東福門院というのは後水尾院の中宮、つまりきさきです。徳川秀忠の娘で、家光の妹でした。江戸から京都の御所へ輿入れする様子はそのころの京都を描いた屏風絵などに華やかに表されて、江戸幕府の存在を京都の人々に強くアピールしました。東福門院は、徳川家の強大な経済力を背景に、後水尾院を支えたといいます。このように、後水尾院の話題を始めようとすると、それぞれの方向に果てしなくお話が広がっていきます。

立花図屏風 筆者不詳 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

立花図屏風は六曲一双のうち一隻の展示です。

三夕図 土佐光起筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

暦の上では秋、にちなんで「三夕図」。ユリノキちゃんが見ているのは藤原定家です。

十二ケ月歌意図巻 下巻 土佐光起筆 江戸時代・寛文4年~8年(1664~68) 東京国立博物館蔵

「十二ヶ月歌意図巻」は下巻の展示です。

では、江戸時代の絵画に後水尾院はどのように関係しているのか?というところに今回は着目しました。江戸時代の朝廷は、幕府が制定した「禁中並公家諸法度」によって、実質的な権力の及ぶ範囲は学問や文化に制限されていました。そのなかで、後水尾院はもともと和歌を好み、指導も行ないました。桂離宮の主として知られる八条宮智仁親王からさずかった「古今伝授」という和歌(具体的には古今和歌集)に関する秘伝を、当時の朝廷のおかれた状況に合わせた「御所伝授」というシステムに整理したともいわれています。秘伝ということは、限られた人たちにしか伝わらないということであり、その限られた人たちが、その世界では最も尊重される存在である、ということになります。つまり、後水尾院は教養をたしなむだけでなく、権威を活かす頭脳派だったのではないか?と考えられるのです。和歌をはじめとした古典文学が学問や文化の基本であるということは、それを絵に表わしたやまと絵やその制作にも、後水尾院の影響力は及んでいたにちがいありません。

在原業平と同じポーズをしてみたユリノキちゃん

ユリノキちゃん、みなさん、続きはぜひ展示室で見てみてください。江戸時代を見る目がさらに広がっていくはず・・・です!

関連論文

「東京国立博物館所蔵土佐光起筆十二ヶ月花鳥図巻の制作背景について―後水尾院との関係を中心に―」

ミュージアムショップにて8月21日(金)より販売予定のMUSEUM657号に掲載されます。

| 記事URL |

posted by 遠藤楽子(出版企画室研究員) at 2015年08月11日 (火)

開幕以来ご好評をいただいている「クレオパトラとエジプトの王妃展」は、8月10日(月)に10万人目のお客様をお迎えしました。

ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

さて、記念すべき10万人目のお客様は、山部文子さんと石井萌さんのお2人連れ。

お2人とも大学生で、小学生の時からのお友達なのだそうです。

山部さんと石井さんには、東京国立博物館副館長 松本伸之より、記念品として特別展図録、展覧会オリジナルTシャツ、そしてマンガ『王家の紋章』とコラボした展覧会のミニガイドブックを贈呈しました。

「クレオパトラとエジプトの王妃展」10万人セレモニー

左から石井萌さん、山部文子さん、副館長の松本伸之

8月10日(月)東京国立博物館 平成館ラウンジにて

本展にいらっしゃったお友達から、「おもしろい展覧会だった」とお聞きになった山部さんが、石井さんを誘われてご来館くださったのだそう。

実は山部さん、お母様の『王家の紋章』を読んだことをきっかけに、もともとエジプトに興味をお持ちだったのだとか。

さすがは人気少女マンガ、世代を超えて多くの方に愛されているようです。

記念品のミニガイドブック、ご自宅でじっくりとご覧いただき、展覧会を思い返していただけましたら幸いです。

一方、山部さんから誘われた石井さんは、本展のヒロインであるクレオパトラについて、「美貌をいかして歴史を動かしたすごい女性」と、イメージを語ってくださいました。

恐らく、石井さんと同じイメージをお持ちのお客様は、たくさんいらっしゃると思います。

そんなお客様が、展覧会をご覧になって、改めてどのようなイメージを抱かれるか、そこが本展のポイントなのです!

10万人目のお客様をお迎えした本日8月10日(月)~8月13日(木)まで、「クレオパトラとエジプトの王妃展」では、クレオパトラウィークと題して、スペシャル企画を開催中です。

期間中は毎日16時45分からギャラリートークを開催。

17時以降は展覧会オリジナルポストカードをプレゼントします!

さらに、夏休み特別時間延長として、8月27日(木)までの火・水・木曜は18時まで開館しています。

皆様のご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2015年08月10日 (月)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」研究員のおすすめ作品(1)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」のおすすめ作品として、今回は王妃イアフヘテプゆかりの作品を紹介したいと思います。

王妃イアフヘテプは、クレオパトラやハトシェプストと比べると、ほとんど知られていないのではないでしょうか。

本展に登場する王妃や女王の投票をみても、予想通り(?)王妃ティイやハトシェプスト女王の後塵を拝しています。

実はこの王妃イアフヘテプ、古代エジプト史の中で果たした役割も、人物としてのユニークさや魅力も、本展で注目している4人の王妃(クレオパトラ、ハトシェプスト、ティイ、ネフェルトイティ)に引けをとならい女性でした。

ちなみに、イアフヘテプという名前の王妃は他に数人知られており、本展のイアフヘテプは厳密にはイアフヘテプ1世となります。

王妃イアフヘテプ

新王国・第18王朝時代(前1550~前1292年頃)

ルーヴル美術館蔵

柔和な雰囲気の王妃像。この像からは、自ら陣頭に立つ「戦う王妃」の姿があまり感じられません。

イアフヘテプは本来、慈愛に満ちた女性で、息子のイアフメスに愛情を注いだ母であったと思います。

後述する、王家に訪れた危機が彼女を強くしたのではないでしょうか。

イアフヘテプは第17王朝末期のセケネンラー2世の妃でした。

当時のエジプトは国土の多くを異民族であるヒクソスに支配されていた時代。

テーベ(現在のルクソール)を拠点とした第17王朝の王たちはヒクソスとの戦いを続けました。

この戦いの最中、夫のセケネンラー2世は戦死してしまいます。

ディール・アル=バハリで見つかった彼のミイラには、戦斧によって受けた致命傷が残されており、その顔には今なお苦痛の色が浮かんでいます。

イアフヘテプの2人の息子のうち、カーメスが父王のあとを継いだが、彼も3年後にヒクソスとの戦いで戦死してしまいます。

このとき、次男のイアフメスはまだ10歳でした。

この危機に立ち上がったのが、王妃イアフヘテプです。

イアフメスの共同統治者としてエジプトをまとめ上げ、ヒクソスの圧力からテーベを守ります。

この時彼女は、自ら陣頭に立ったと考えられています。

その一方で、息子のイアフメスを立派な王に育て上げました。このイアフメス王がヒクソスをナイル流域から放逐し、古代エジプトの黄金時代ともいえる第18王朝を築いたのです。

イアフメス王とその母イアフヘテプ

ブヘン出土

新王国・第18王朝時代 イアフメス王治世(前1550~前1525年頃)

ペンシルヴァニア大学考古学人類学博物館蔵

Courtesy of Penn Museum, image #174368

向かって左側に描かれているホルス神(ハヤブサの姿)にイアフメス王が礼拝しています。

その後ろに立ち、肩に手を置いているのが王妃イアフヘテプ。

共同統治者として息子のイアフメス王を支えた母の姿を見ることができます。

イアフメス王は後に、カルナクに石碑を建立し、母への感謝の言葉を残しています。

イアフヘテプの墓についてはよく分かっていませんが、彼女の豪華の副葬品の一部は残っており、現在エジプトのカイロ博物館に所蔵されています。

その中には儀式に用いたと思われるきらびやかな短剣や戦斧、武勲を称えるために贈られたとされる「黄金のハエ」(勲章のようなもの)が含まれており、「戦う王妃」としての彼女の姿を彷彿させます。

今回の展覧会でも、実は、ハエ形のペンダントがついた首飾が展示されています。

ハエ形装飾付首飾

新王国・第18王朝時代(前1550~前1292年頃)

個人蔵

(C)Peter Schälchli, Zurich

私自身も初めて中近東を訪れた際に、この地域のハエの「勇敢さ」(鬱陶しさ?)が特に印象に残っています。

日本のハエと姿かたちは似たようなものでも、荒野にいるハエはとにかくしつこかったのを思い出します。

こうした悩ましい虫を、逆に「勲章」の形としたり、お守りとしてしまうあたりは、古代エジプト人のユーモアが現われている面白い点ではないでしょうか。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(特別展室) at 2015年08月07日 (金)