1089ブログ

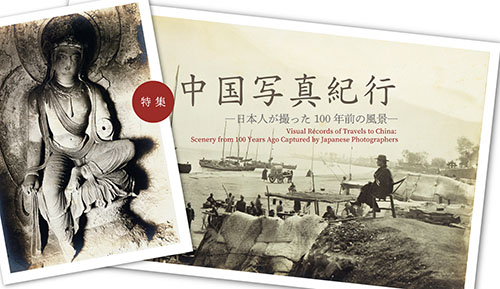

特集「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」に寄せて

今からちょうど100年前の大正7年(1918)2月20日、東京帝国大学(とうきょうていこくだいがく、現・東京大学)で建築を研究していた関野貞(せきのただし)は、東京駅で300人もの人々に見送られながら、中国・インド・欧米等を周遊する、2カ年にも及ぶ調査旅行に出発しました。

この旅行で、関野が中国調査を行うのは3回目となります。調査地は、遼寧省、山西省、河北省、河南省、山東省、浙江省、江蘇省と広範囲に及び、調査対象は建築に限らず、美術、考古、金石と幅広いもので、各地で多くの写真を撮影しました。

現在、平成館企画展示室で開催している、特集「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」(2018年9月4日(火)~10月28日(日))では、調査の行程を追いながら、関野貞が中国で撮影した写真を展示しています。10月2日(火)からは後期展示となり、南京や杭州、紹興、鎮江、そして天台山など、江南地方(長江流域及び以南)が見どころです。

さて、この年の10月9日、一人の日本人作家が中国旅行に出発しました。谷崎潤一郎( たにざきじゅんいちろう)です。この頃、徳富蘇峰(とくとみそほう)や佐藤春夫(さとうはるお)、芥川龍之介( あくたがわりゅうのすけ)など大陸に渡った日本人の作家は少なくありません。谷崎は妻子を父の家に預け、原稿料を前借りし、さらに本2冊分ほどの版権を手放して旅費を工面し、旅に出ました。

僕の支那(中国)旅行はマル二ヶ月で、十月の九日に東京を出発した。途中の行程は、朝鮮から満洲を経て北京を出、北京から汽車で漢口へ来て、漢口から楊(揚)子江を下り、九江へ寄ってそれから廬山へ登り、又九江へ戻って、此度は南京から蘇州、蘇州から上海へ行き、上海から杭州へ行って再び上海へ戻り、日本へ帰って来た様な順序である。(『支那旅行』より)

谷崎の旅行は、主に江南地方を中心としたもので、北京から京漢鉄道(けいかんてつどう)に乗って湖北省の漢口(現在の武漢)へ移動し、漢口から九江や南京、蘇州や杭州などを周遊して、上海から帰国しました。

谷崎潤一郎も降り立った旧漢口駅。光緒26年(1900)の建造。(2018年撮影)

旧漢口駅内部。(2018年撮影)

「京漢火車站」(京漢鉄道駅)の文字が残されている。(2018年撮影)

私は北京や南京の古い物寂びた町々を見、江蘇、浙江、江西あたりの、秋とは云いながら春のように麗らかな、のんびりした田舎を歩いて、多分に浪漫的空想を刺戟され、地上に斯くの如きお伽噺の国もあったのかと云う感を抱いた・・・(『東京をおもう』より)

谷崎にとって、とりわけ異国情緒の漂う江南の印象は、「お伽噺の国」だったようです。江南地方は温暖で、日本の気候に近く、例えば関野貞は、寧波で訪れた天童寺の景色を「余多ク支那ノ寺観ヲ見タレトモ此如ク我国ノ景色ニ似タル好景ニ接セシコトナシ」と、中国で見た寺院で最も日本に似ている好景である、と述べています。

天童寺仏殿 曹洞宗の開祖、道元も修行した寺院。

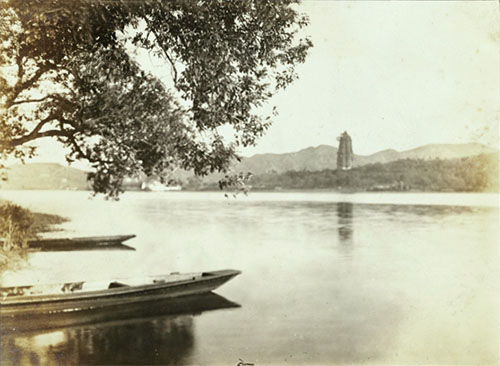

帰国後、谷崎は中国旅行で得た見聞をもとに小説を発表します。その中に「西湖の月」、「天鵞絨(びろうど)の夢」など、杭州の西湖を題材にしたものがあります。杭州は風光明媚な土地柄で、特に西湖の美しさは、古くから文人墨客に愛されてきました。関野貞も西湖に船を浮かべて近隣の史跡の調査を行っています。

西湖より雷峰塔遠望 関野貞撮影 1918年

雷峰塔 関野貞撮影 1918年

今から千年近くも前の遠い五代の世に建てられたと云う塔は、幾何学的の直線がぼろぼろに壊れて玉蜀黍(とうもろこし)の頭のようになつて居ながら、それでも煉瓦の色だけは未だ悉くは褪せてしまはずに、斜陽を浴びて一層あかあかと反射している・・・(『西湖の月』より)

谷崎が玉蜀黍の頭のようだといった雷峰塔は、1924年に自然倒壊してしまいました。今、その姿を見ることはできませんが、くしくも谷崎と同じ年にここを訪れた関野貞が写真に収めています。まるで亡霊のような塔の姿は、谷崎の描く妖しく幻想的な「お伽噺の国」へ私達を誘ってくれるかのようです。

100年前の中国の風景に、皆様は何をお感じになりますでしょうか。

| 記事URL |

posted by 関紀子(貸与特別観覧室専門職) at 2018年10月10日 (水)

京都では、先(さき)の戦争といえば、応仁の乱のことを指すという逸話があります。

これについて、「なんぼ京都人でもそんなことあらへん、普通は蛤御門(はまぐりごもん)の変のことや」という意見もあります。

それはともかく、応仁の乱というのは、確かにかつての宮廷ではトラウマのように見なされたほどの出来事でした。

平安京に遷都してから数百年ののち、武家が権勢をふるうようになると、勢力をうしなった公家は宮廷でほそぼそと儀式や行事を繰り返すばかりとなりました。

そこへ京都市中を焼きつくす応仁の乱が起こると、ついには格好ばかりの宮廷行事さえも途絶えてしまったのでした。

あいつぐ戦乱のなかで、公家たちは記録や口伝(くでん)によって宮廷文化を伝承し、『源氏物語』のような古典のなかに在りし日の宮廷の栄華を追憶したのでした。

今日のわれわれが、今なお戦前とか戦後というように、かつての宮廷には乱前や乱後という言葉があったほど、応仁の乱というのは時代を区切るキーワードだったのです。

やがて乱世が終わり、江戸時代になると、公家たちは途絶えてしまった宮廷文化を再興するようになります。

葵祭(あおいまつり)の名で知られる賀茂祭(かもさい)などが再興されました。

なかでも注目すべきは、平安時代の寝殿造(しんでんづくり)の建築様式で宮殿を再興したことです。すでに寝殿造の空間は実用的でなくなっていましたが、古式に則(のっと)った儀式を行なうのに必要な宮殿に限って再興したのです。

これが現在の京都御所につながります。

宮廷に関する知識の集積を有職(ゆうそく)と申しますが、京都御所や葵祭などは、そういった蘊蓄(うんちく)の成果なのでした。

京都御所を出発する葵祭の行列

このたびの特集「京都御所 飛香舎(藤壺)の調度」(本館14室 2018年10月2日[火]~12月25日[火])では、その京都御所の飛香舎(ひぎょうしゃ)に伝わった調度を陳列いたします。

飛香舎は宮廷のなかでも、女性が暮らす後宮(こうきゅう)の宮殿のひとつで、中庭に藤を植えていたので、別名を藤壺(ふじつぼ)と申しました。光源氏(ひかるげんじ)が追い求めつづけた女性である藤壺宮(ふじつぼのみや)の由来となった宮殿です。

これらの調度は、江戸時代に飛香舎の再興とともに作られたものですが、有職によって古い形式を伝えています。

寝殿造の空間にふさわしい華奢な形式で、梨子地(なしじ)に蒔絵螺鈿(まきえらでん)で表わした松喰鶴(まつくいづる)の文様を散らした優美な装飾がなされています。

松喰鶴蒔絵螺鈿二階棚 江戸時代・19世紀

上下段の棚板をもつ二階棚。上段には火取(ひとり。香を焚く器)と泔坏(ゆするつき。整髪水の容器)、下段には唾壺(だこ。唾を吐く壺)と打乱箱(うちみだればこ。整髪具を入れる箱)を置きます。それぞれの道具の形式や配置については古制が調査されました。

この雅趣ある調度を御覧になって、「いづれの御時(おほんとき)にか、女御(にょうご)・更衣(こうい)あまたさぶらひたまひける」と語られた後宮のようすに想いをはせていただければと思います。

本館14室 特集展示の様子 |

特集「京都御所 飛香舎(藤壺)の調度」 本館 14室 2018年10月2日(火)~12月25日(火) |

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室主任研究員) at 2018年10月05日 (金)

こんにちは、平常展調整室の三笠です。

今年も「博物館でアジアの旅」の季節がやってまいりました。

台風に負けず、たくさんのお客様にご覧いただきたいと願っております。

私がお話するのは、今回の企画に合わせて開催中の特集「岡野繁蔵コレクション―インドネシア由来の染織と陶磁器」に出品されているベトナムのやきものと、岡野繁蔵(1894~1975)についてです。

突然の告白ですが、私は絵を鑑賞するのがとっても苦手です。

楽しげに絵解きをしている同僚の話を聴くたびに目から、そして耳からも(!)ウロコ。

私の脳みそには絵を観る機能が欠落しているのだと諦めております。

というわけで、日々癒してくれるのはやっぱり「やきもの」。

叩く。挽く。圧す。時には陶工が掴んだ指の跡がそのまま残っていたり。

数百年の時を超えて、力強い造形の作業を想像しながらたどるのが大好きです。

そんな私が今回オススメする一番の作品は、ベトナムの「五彩水牛図大皿」。

まるでピカソのデッサンをみるような、デフォルメされた水牛の姿。

そばにいる水牛を画工が見たままに描きつけたのでしょうか。素朴ながら丁寧な筆遣いで、水牛の優しげな眼と長い睫毛が印象的です。

そして皿を彩る下絵付けの青、赤と緑の上絵具。絵付けはこのわずか三色にもかかわらず、とても明朗で陰影豊かでしょう。

ややこしや…と身構えることなく、「ずっとみていたい。絵って素敵だな」と思わせてくれる作品なのです。

五彩水牛文大皿 ベトナム・16世紀 岡野繁蔵旧蔵 [2018年12月25日まで東洋館12室にて展示]

ベトナムの製陶は、中国に大きな影響を受けて開花しました。

それは器形や文様構成をみれば一目瞭然。

青花牡丹唐草文壺 中国 景徳鎮窯 元時代・14世紀 ※展示していません

青花牡丹唐草文壺 ベトナム 15~16世紀 [2018年12月25日まで東洋館12室にて展示]

しかし底をみると、夾雑物(きょうざつぶつ)の混じった灰茶色の胎(たい)であることがわかります。厚くて重さもずっしりとしており、真っ白で薄づくりの中国磁器とはだいぶ異なった粗い素地です。

また、高台内に鉄を塗るのもベトナムのやきものの特徴です。これを俗に「チョコレート・ボトム」と呼んでいます。

むしろこうした作行き(さくゆき)が見どころであり、とくにさまざまな地域のやきものに親しんできた私たち日本人の眼をも惹きつける魅力ではないでしょうか。

五彩水牛文大皿の底

青花牡丹唐草文壺の底

ところで皆さま、これらの作品をはじめとするトーハクの東南アジア陶磁コレクションの多くは、かつて岡野繁蔵という人がインドネシアで蒐集したものであることをご存じでしたでしょうか?

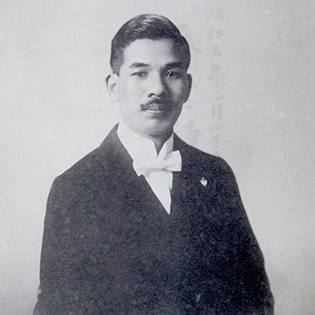

岡野繁蔵 (藤枝市郷土博物館・文学館提供)

岡野は、陶磁器研究の世界では重要なコレクターの一人として名が通っていますが、一般的にはほとんど知られていないかもしれません。

岡野繁蔵は、明治27年(1894)に現在の静岡県藤枝市で生まれました。苦学の後、大正4年(1915)にインドネシアのスマトラへ渡ります。その後、独立して「大信洋行」という貿易会社を興し、大きな成功を手にしました。

岡野がスラバヤに開いた百貨店「トコ・千代田」 (藤枝市郷土博物館・文学館提供)

昭和17年、戦況の悪化を前に岡野は日本へ戻りました。それに先立ち昭和15年6月、岡野は東京美術倶楽部にて、インドネシアで蒐集したコレクションの売立てを行ないます。

この時発行された『岡野繁蔵氏所蒐 蘭領東印度諸島遺存陶磁工芸品図譜』によると、売立てに出たコレクションはおよそ600点にのぼり、下記のように分けられていました。

1)中国明時代にインドネシアへ輸出された陶磁器

2)ベトナムやタイからインドネシアへ輸出された陶磁器

3)インドネシアの日用土器

4)日本から輸出された伊万里焼、九谷焼

5)ジャワ島にて蒐集した染織

6)ジャワ島にて蒐集した家具

7)ジャワ島にて蒐集した銅鑼

8)ジャワ島にて蒐集した木工品

インドネシアの人々から深い信頼を得ていた岡野のもとには、美術品を持ち込む地元の人々の訪問が絶えなかったと伝わっています。インドネシアにまつわるこれだけ豊かなコレクションを築いたのは、岡野の他にあり得ないでしょう。

現在、東京国立博物館には岡野旧蔵の陶磁器(寄託品含む)およそ90件、染織120件が収蔵されています。今回東洋館12室では、これまでまとまって紹介されることがなかった中国南方の輸出陶磁も展示されています。

中継貿易地として古くよりヒトとモノの往来が続いてきたインドネシアならではの、大変貴重で見どころに富んだ作品ばかりです。

この機会にぜひご堪能ください。

東洋館12室 特集展示の様子 |

特集「岡野繁蔵コレクション―インドネシア由来の染織と陶磁器」 東洋館 12室 2018年9月4日(火)~12月25日(火) 中国の陶磁 東洋館 5室 2018年9月4日(火)~12月25日(火) 茶の美術 本館 4室 2018年9月11日(火)~12月9日(日) 博物館でアジアの旅 海の道 ジャランジャラン 東洋館 2018年9月4日(火)~9月30日(日) |

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 三笠景子(平常展調整室主任研究員) at 2018年09月07日 (金)

特集「ワヤン―インドネシアの人形芝居―」が東洋館12室で開催中です(12月25日(火)まで)。「博物館でアジアの旅 海の道 ジャランジャラン」と連動した本特集ではそのタイトルの通り、インドネシアの人形芝居ワヤン・クリを紹介しています。

インドネシアの伝統的な影絵人形劇であるワヤン・クリの面白さは、ストーリーや世界観にあり、また影絵や音楽が作り出すムードにあります。

なので、異国の古典芸能の芸術性を鑑賞するというような堅苦しいものでなく、現代人が映画やアニメやミュージカル、あるいはマンガやRPGゲームなんかを興じる感じで大いに楽しめます。

その内容は非常に面白く、波長が合えば、きっとハマります。

ワヤン・クリの上演風景(ジョグジャカルタ・ソノブドヨ博物館)

ワヤン・クリは影絵人形劇なので、白布を張ったスクリーンの向こう側で人形の操作や音楽の演奏が行なわれます。そのため人形の黒い影を観ることになりますが、影は真っ黒ではなく、ほんのりと彩色が映ります。精緻な透し彫りもきちんとシルエットになって表われます。人形は操作棒によって手の関節が動きます。人形自体は上下左右に移動するばかりでなく、前後にも移動するので、影が膨らんだり縮んだり、焦点が合ったりぼやけたりします。

ダランとガムラン

人形を操るのはダランという操者。彼は一人で全ての人形を操り、声色を変えてセリフを語り、手足で拍子をとります。ダランの背後にはガムランという楽団がならびます。打楽器が中心ですが、管弦楽器もあり、歌や手拍子も入ります。ガムランの柔らかい金属音の響きが鳴りわたると、一気にムードが高まり、現実は消え去って、ファンタジーゾーンが形成されます。

ダランの語り

ダランの語りが中心となり、人形がほとんど操作されない場面もあります。ダランの腰にはクリスという短剣があります。ガムラン奏者たちは出番のないときは、食事をしたり、タバコを吸ったり、スマホを触ったり、ひそひそ話をしたり、居眠りなんかもしてますが、出番になるとサッと演奏を再開します。

ワヤン・クリの代表作には、『ラーマーヤナ』と『マハーバーラタ』の2つがあり、いずれももとはインドでヒンドゥー教の叙事詩として成立したのですが、インドネシアに伝わると、熱帯雨林のなかで演じられるエンターテイメントの台本として翻案されました。

『ラーマーヤナ』は、魔王ラウォノが黄金の鹿を囮にして誘拐したシント姫を、恋人のロム王子が聖鳥ジャタユや白毛の聖猿アヌマンたちの協力を得ながら救い出す冒険譚です。ときどき『ロミオとジュリエット』に譬(たと)えられますが、これはぜんぜん当たっていません。

シント姫の誘拐(『ラーマーヤナ』より)

ロモ王子とシント姫の前に黄金の鹿が現われ、王子は姫のために鹿を捕まえに行きます。そのすきに魔王ラウォノが姫をさらいます。聖鳥ジャタユが現われて奮戦しますが、かなわず、姫はさらわれます。

アノマンの戦闘シーン(『ラーマーヤナ』より)

戦闘シーンは本物の殴り合いのように激しく、一体の人形が片手で一人を首締めにして、もう片方の手でもう一人を殴りつけるような喧嘩上手な場面もあります。表と裏から見た様子を比べてみました。

宙(そら)を舞うアノマン(『ラーマーヤナ』より)

人形を投げ上げるスーパープレイ。聖猿アノマンが空中戦をしかけた瞬間です。「白い猿が勝つわ」という予言者の言葉が聞こえてきそうです。

『ラーマーヤナ』は人気のある演目で、これはこれで面白いのですが、私は断然『マハーバーラタ』派です。

『マハーバーラタ』は、アスティノ国の王位をめぐってパンダワ軍(善玉)とコラワ軍(悪玉)が対立するなかで、多くの英雄たちや貴婦人たちの運命が翻弄され、いくつもの愛憎劇が複雑にからまり、それらの伏線が最後には大戦争バラタユダのなかでことごとく回収されてゆく英雄譚です。

守るべき女のために死にゆく男たち、愛する男のために死にゆく女たち。しかも、そこで繰り広げられる全ての悲哀は、天界に暮らす神々が退屈しのぎに仕組んだシナリオに沿って進んでいるのです。

アルジュノ(『マハーバーラタ』より)

主人公アルジュノは、パンダワ五王子の三男。ウィスヌ(インドでのヴィシュヌ神にあたる)の化身です。弓術をはじめとする武芸に長けており、苦難をいとわず、挑まれた戦いには必ず勝つ勇者です。

ウルクドロ(『マハーバーラタ』より)

ウルクドロは、パンダワ五王子の次男で、別名をビモといいます。風神バユの加護を受けています。バユと同様に、額にこぶがあり、長い爪をもち、市松模様の衣装を着ます。無双の戦士であり、敵の総大将ドゥルユドノを斃(たお)します。

ドゥルユドノ(『マハーバーラタ』より)

敵の総大将ドゥルユドノは、コラワ百王子の長男。謀略をめぐらし、アスティノ国の王位継承の資格をもつパンダワ五王子たちから財産や土地を巻き上げて追放し、みずからが王であると僭称(せんしょう)します。

バヌワティ(『マハーバーラタ』より)

気高き美女バヌワティは、やや不機嫌なときの表情が一層美しいとされます。アルジュノを慕いながら、彼の宿敵ドゥルユドノの妻となっています。大戦争のさなか、ついにアルジュノと結ばれますが、その直後の敵襲によって命を散らします。

ワヤン・クリの人形には精緻な透かし彫りや鮮やかな彩色が施され、それ自体の造形が素晴らしいですが、機会があれば、影法師となった彼らが死力を尽くして活躍するところもぜひ御覧いただきたく思います。

ブトロ・グル(『マハーバーラタ』より)

天界の最高神ブトロ・グルは、インドでいうところのシヴァ神です。4本の腕をもち、三叉の鉾(ほこ)を備え、聖牛の背に乗っています。大戦争バラタユダの悲劇を仕組んだ張本人であり、登場人物たちは予言書に記された運命を演じさせられているにすぎません。

ワヤン・クリの人形製作風景

ワヤン・クリの人形製作 製作工程(左)と完成(右)

ワヤン・クリの人形は、水牛の革をなめしたものを切り取り、精緻な透かし彫りを施し、極彩色を施し、水牛の骨で関節を留めて、水牛の角でできた操作棒を取り付けたものです。

さいごに。

トーハクでは9月12日(水)と14日(金)に、このインドネシアの伝統芸能ワヤン・クリを表慶館で上演します。東洋館の特集展示とあわせ、ぜひ影絵芝居もお楽しみください。

特集「ワヤン―インドネシアの人形芝居―」

東洋館 12室 2018年9月4日(火)~12月25日(火)

博物館でアジアの旅 海の道 ジャランジャラン

東洋館 2018年9月4日(火)~9月30日(日)

インドネシアの伝統芸能「ジャワの影絵芝居ワヤン・クリ」

・2018年9月12日(水) 13:00~13:40、15:00~15:40

・2018年9月14日(金) 11:00~11:40、13:00~13:40

場所:表慶館 (開場は各回30分前)

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室主任研究員) at 2018年09月04日 (火)

東洋館8室では、2018年8月28日(火)から2018年10月21日(日)まで、特集「中国書画精華-名品の魅力-」を開催しています。

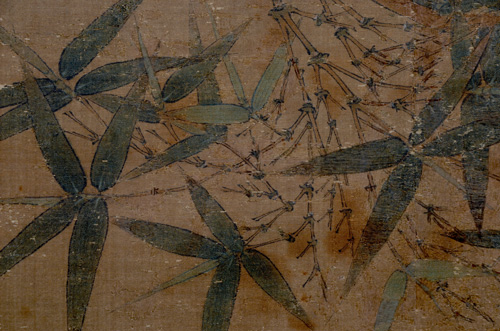

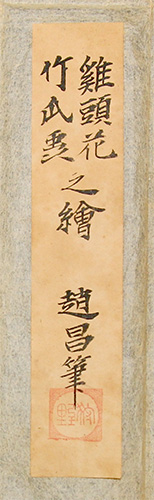

毎年秋恒例の中国書画の名品展ですが、今年のテーマは名品の名品たる所以をわかりやすく紹介、ということですので、本ブログでは、伝趙昌筆「竹虫図」について、その魅力をお話してみようと思います。

重要文化財 竹虫図 伝趙昌筆 南宋時代・13世紀 (9月24日まで展示)

名品たる所以 その1 ―圧倒的な描写力―

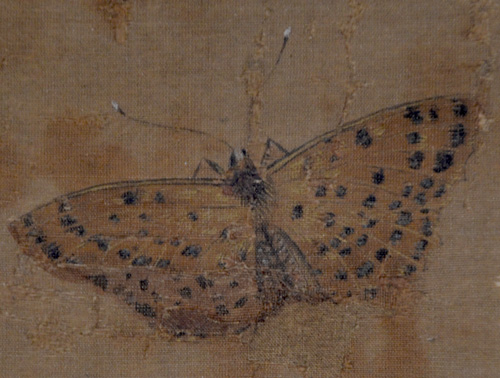

この「竹虫図」は、今からおよそ800年前、13世紀に描かれたと考えられている作品です。大きく回転しながら竹が伸び、瓜、鶏頭が添えられ、間に、チョウやトンボ、イナゴ、スズムシ、クツワムシなどが遊びます。

日本では、10~11世紀に活躍したという有名な花鳥画家、趙昌筆として伝えられてきましたが、実際の作者の名前はわかっていません。

しかし、当時でも指折りの名人であったことは確実でしょう。

複雑に重なり交差しあう竹の細枝を見事に描ききり・・・、

「竹虫図」(部分:竹枝)

トンボの頭部の立体感、翅の文様まで細かに再現しています。

「竹虫図」(部分:トンボ) ※絹糸の織目が見えるくらいまで拡大しました。

鶏頭の花の色と質感を、様々な色の点描を重ねることで表し・・・、

「竹虫図」(部分:鶏頭)

瓜の葉の、深緑から黄緑に変わっていくグラデーションを丁寧に伝えます。

「竹虫図」(部分:瓜)

注目すべきは、金泥をごく限定的かつ効果的に使用する、洗練された感覚です。

これは12~13世紀の中国絵画特有のもので、本図では、チョウの翅の文様の一部、カゲロウの目、瓜の葉の上の小虫などに金が用いられ、控えめな輝きを放っています

「竹虫図」(部分:チョウ)

「竹虫図」(部分:カゲロウ)

「竹虫図」(部分:小虫)

名品たる所以 その2 ―他に現存例のない希少性―

草花の間に昆虫を散りばめる作品は、中国絵画史では「草虫」というジャンルに区分されます。

草虫図は10世紀ころから人気の画題となってきたようで、絵画の歴史書にも草虫図を得意にしたという画家の記述が出てきます。

ただ、このころの作品はほとんど残っておらず、比較的画面の大きい掛軸形式のものとしては、本図が現存最古の作例といえるでしょう。

14世紀以降、掛軸形式の草虫図の構図は形式化して、重要文化財「草虫図」のように、左右対称性を重視した静的なものがほとんどになっていきます。

一方、本図はモチーフを片側に寄せ、より動きのある画面を作っており、定型化する前の草虫図の表現がどのようなものであったかを私たちに教えてくれるのです。

重要文化財 草虫図(右幅) 元時代・14世紀 (9月24日まで展示)

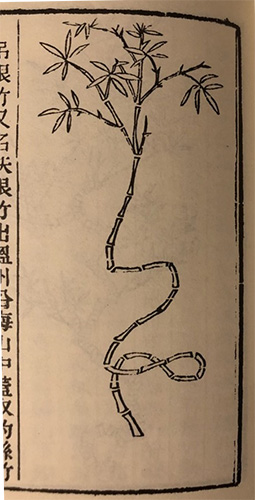

また、白居易(772-846)が「竹の性は直」というように(「養竹記」)、基本的に竹はまっすぐであるべきだと考えられ、そのように描かれてきました。

しかし、ご覧のように、本図の竹は大きく曲がっています。これは他にあまり例がありません。

「竹虫図」(部分:竹幹)

歴史書には、10~11世紀にかけて活躍した劉夢松という花鳥画家が、曲がり竹をよく作っていたとあるので(『宣和画譜』「墨竹門」)、中国には、竹を曲げて描く伝統もあったようです。

しかし、そのような作品はほとんど残っておらず、曲がり竹の持つ意味も忘れられてしまいました。

竹の中には、実際に曲がって生える種類もあるようです。

書物には、仙人が杖を植えたところ、その場所の竹が曲がるようになり、僧侶たちがこれを杖にした、という記録(潛説友『咸淳臨安志』「安隠院」)や、「羅漢杖竹」(李衎『竹譜詳録』巻五)という種が紹介されています。

李衎『竹譜詳録』巻五「羅漢杖竹」

仙人や羅漢の杖と関連付けられることからも、曲がり竹には吉祥の意味があったと推定されます。

草虫図は基本的に、おめでたいモチーフから構成される画題であるので、本図もやはりそのような意味で曲がり竹を表したのでしょう。

竹を曲げて描く伝統を考える上で、本図は重要な手掛かりの一つとなりそうです。

名品たる所以 その3 ―大切にされてきた歴史―

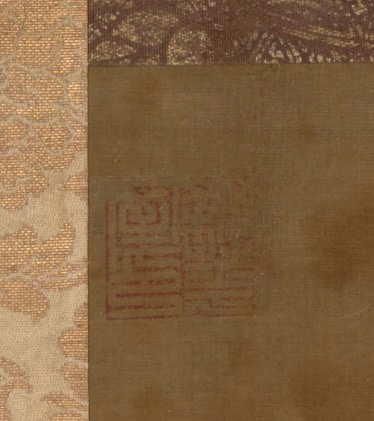

本図の左上には、「雑華室印」という、室町幕府第6代将軍・足利義教(1394~1441)の所蔵印が捺されています。

「竹虫図」(部分:「雑華室印」白文方印)

その後も、足利将軍家ゆかりの宝物として大切に伝えられ、江戸時代には広島の大名・浅野家のコレクションにあったことが知られています。

「竹虫図」箱

「竹虫図」箱金具

この箱は浅野家であつらえられたものでしょうか。絵にあわせて、曲がり竹に様々な虫を配した、非常に手の込んだ作りの金具がつけられています。

真ん中のクツワムシがへこむようになっていて、ここを押さないと蓋が開けられないという凝りようです。

本図には、江戸幕府の御用絵師・狩野尚信(1607~1650)の鑑定書きが付属しています。狩野派の画家たちも熱心にこの絵の重要性を理解し、一生懸命勉強したのでしょう。

当館には、18~19世紀の狩野派の画家・笹山伊成(?~1814)の模写も残っています。

「竹虫図」狩野尚信鑑定書き

趙昌曲竹辟虫図 笹山伊成筆 江戸時代・18-19世紀 (本展では展示されません)

ここまで、伝趙昌筆「竹虫図」について、その1-圧倒的な描写力、その2-他に現存例のない希少性、その3-大切にされてきた歴史、という3つの観点から、名品の名品たる所以をご説明してきました。

特集「中国書画精華-名品の魅力-」には他にも、トーハクの誇る中国書画の名品がずらっと並んでいます。

ぜひ東洋館8室まで足を運んでいただき、それぞれの名品たる所以を考えていただければ幸いです。

本館8室 特集展示の様子

東洋館 8室 2018年8月28日(火)~10月21日(日)

前期:8月28日(火)~9月24日(月)

後期:9月26日(水)~10月21日(日)

作品リストはこちらから

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、中国の絵画・書跡

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室研究員) at 2018年08月29日 (水)