1089ブログ

ベンチに座るトーハクくんとユリノキちゃん

ほほーい、ぼくトーハクくん! 2023年もおわりだほ。外のベンチはすこし寒いほ。

ほほーい、ぼくトーハクくん! 2023年もおわりだほ。外のベンチはすこし寒いほ。

こんにちは、ユリノキちゃんです。皆さんはどんな年の瀬を過ごしていますか?

こんにちは、ユリノキちゃんです。皆さんはどんな年の瀬を過ごしていますか?

ぼくたちとのんびりトーハクの1年をふりかえるほ!

ぼくたちとのんびりトーハクの1年をふりかえるほ!

今年もおつきあいくださいね。

今年もおつきあいくださいね。

年末からつづいて、「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの国宝」を開催したほ!

年末からつづいて、「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの国宝」を開催したほ!

150年後に残したい国宝の候補をみなさんに応募していただきました! ありがとうございます。

150年後に残したい国宝の候補をみなさんに応募していただきました! ありがとうございます。

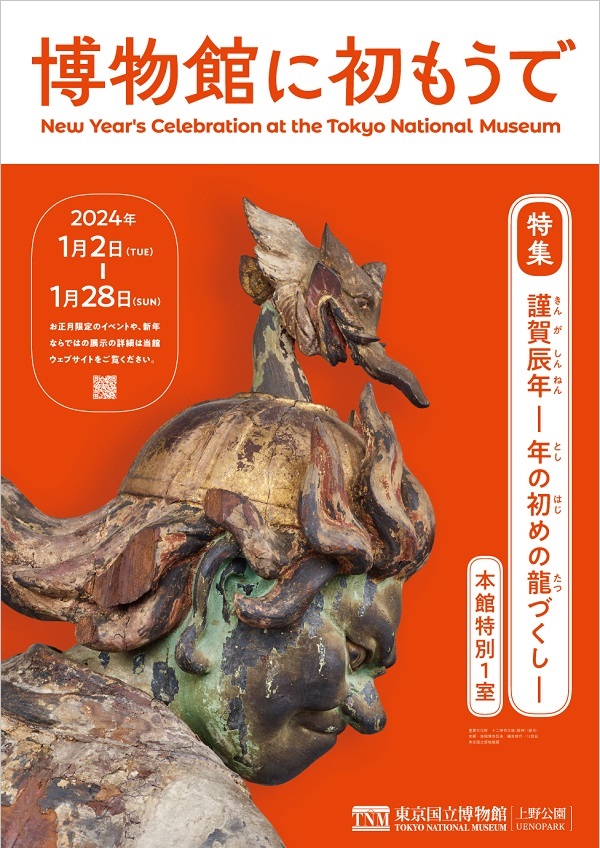

もちろん毎年恒例の「博物館に初もうで」もあったほ。

もちろん毎年恒例の「博物館に初もうで」もあったほ。

兎(と)にも角(かく)にもうさぎづくしで、かわいい作品がいっぱいだったわね。

兎(と)にも角(かく)にもうさぎづくしで、かわいい作品がいっぱいだったわね。

特別企画「大安寺の仏像」も年明けからだったほ!

特別企画「大安寺の仏像」も年明けからだったほ!

日本仏教の源流ともいえる大安寺の木彫像が集まりました。

日本仏教の源流ともいえる大安寺の木彫像が集まりました。

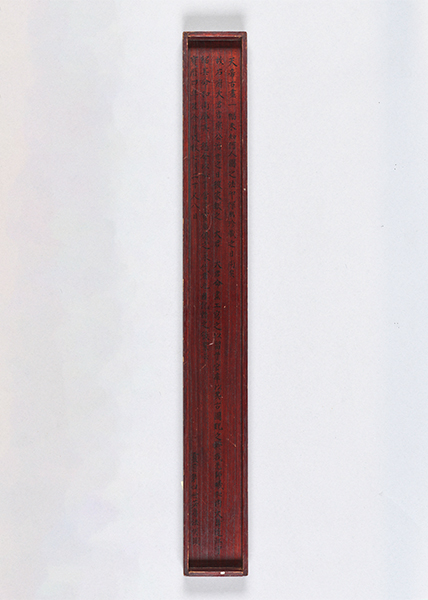

そのあとは創立150年記念特集「王羲之と蘭亭序」だほ。書道博物館との連携企画はなんと20回目!

そのあとは創立150年記念特集「王羲之と蘭亭序」だほ。書道博物館との連携企画はなんと20回目!

節目となる特集になったわね。春は何があったかしら?

節目となる特集になったわね。春は何があったかしら?

3月は特別展「東福寺」と「博物館でお花見を」があったほ。4月は特集「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」がはじまったほ。もりだくさんだったほ!

3月は特別展「東福寺」と「博物館でお花見を」があったほ。4月は特集「親と子のギャラリー 尾・しっぽ」がはじまったほ。もりだくさんだったほ!

6月からは特別展「古代メキシコ -マヤ、アステカ、テオティワカン」を開催しました!

6月からは特別展「古代メキシコ -マヤ、アステカ、テオティワカン」を開催しました!

たくさんのひとにみてもらったほー!

たくさんのひとにみてもらったほー!

夏休み中の7月30日には「トーハクキッズデー」もあったわ。

夏休み中の7月30日には「トーハクキッズデー」もあったわ。

おともだちがいっぱい来てくれて、うれしかったほ。

おともだちがいっぱい来てくれて、うれしかったほ。

夏が終わってからは、9月に「横尾忠則 寒山百得」展、浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」。10月からは特別展「やまと絵―受け継がれる王朝の美―」が始まって、まさに芸術の秋にふさわしかったわね。

夏が終わってからは、9月に「横尾忠則 寒山百得」展、浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」。10月からは特別展「やまと絵―受け継がれる王朝の美―」が始まって、まさに芸術の秋にふさわしかったわね。

「博物館でアジアの旅」もわすれちゃいけないほ! ことしのテーマは「アジアのパーティー」だったほ♪

「博物館でアジアの旅」もわすれちゃいけないほ! ことしのテーマは「アジアのパーティー」だったほ♪

そうでした! いろいろな宴(うたげ)のかたちを知ることができたわね。恒例企画の10年目をお祝いする、楽しい企画でした!

そうでした! いろいろな宴(うたげ)のかたちを知ることができたわね。恒例企画の10年目をお祝いする、楽しい企画でした!

11月からは総合文化展で夜間開館がはじまったほ。

11月からは総合文化展で夜間開館がはじまったほ。

毎週金曜日・土曜日の夜は19時まで開館しています! 入館は閉館の30分前までです。2024年も、お仕事帰りや学校帰りにお立ち寄りくださいね。

毎週金曜日・土曜日の夜は19時まで開館しています! 入館は閉館の30分前までです。2024年も、お仕事帰りや学校帰りにお立ち寄りくださいね。

本館を見ながら2023年を思うトーハクくんとユリノキちゃん

ふりかえると今年もいろいろあったほ。

ふりかえると今年もいろいろあったほ。

もうすぐ2023年が終わりだなんて、少し寂しいな…。

もうすぐ2023年が終わりだなんて、少し寂しいな…。

だいじょうぶだほ! 2024年も1月2日(火)から開館だほ!

だいじょうぶだほ! 2024年も1月2日(火)から開館だほ!

では2024年、年明けの予告をしておきましょう。

では2024年、年明けの予告をしておきましょう。

来年のえとは辰(たつ)だほ。「博物館に初もうで」では、かっこいい龍の作品が見られるほ。

来年のえとは辰(たつ)だほ。「博物館に初もうで」では、かっこいい龍の作品が見られるほ。

「博物館に初もうで」ビジュアル

国宝「松林図屛風」やおめでたいモチーフの作品を展示するほか、1月2日(火)、3日(水)は和太鼓や獅子舞などの新春イベントが楽しめます。なんと4年ぶり!

国宝「松林図屛風」やおめでたいモチーフの作品を展示するほか、1月2日(火)、3日(水)は和太鼓や獅子舞などの新春イベントが楽しめます。なんと4年ぶり!

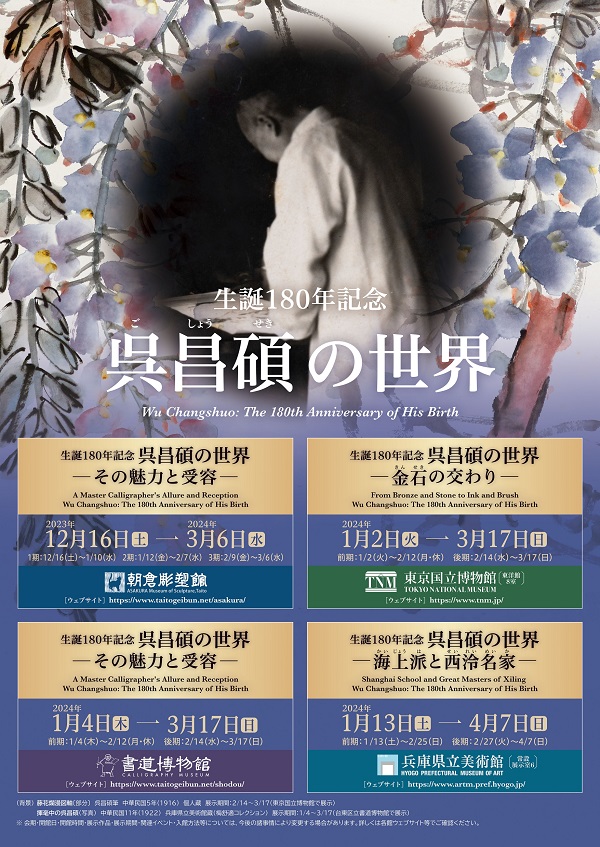

特集「生誕180年記念 呉昌碩の世界―金石の交わり―」も2日からはじまるほー。

特集「生誕180年記念 呉昌碩の世界―金石の交わり―」も2日からはじまるほー。

特集「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」ビジュアル

東洋館8室で展示します。書はもちろん、画や印にも才能を発揮した中国の文人、呉昌碩(ごしょうせき)の世界を堪能してくださいね。

東洋館8室で展示します。書はもちろん、画や印にも才能を発揮した中国の文人、呉昌碩(ごしょうせき)の世界を堪能してくださいね。

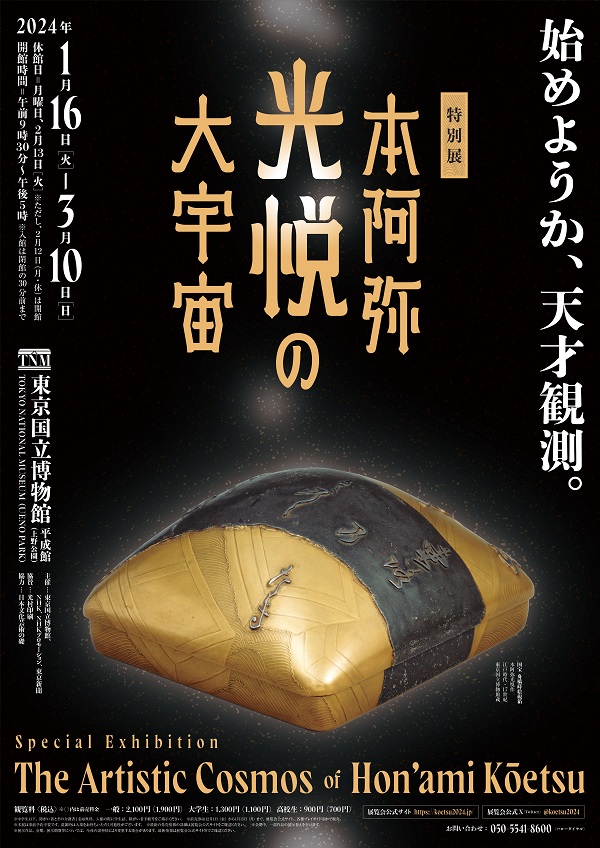

1月16日(火)からは、いよいよ特別展「本阿弥光悦の大宇宙」が開幕するほ。

1月16日(火)からは、いよいよ特別展「本阿弥光悦の大宇宙」が開幕するほ。

特別展「本阿弥光悦の大宇宙」ビジュアル

「舟橋蒔絵硯箱(ふなばしまきえすずりばこ)」で有名な本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)の代表作を一望できます! 会場は平成館特別展示室です。

「舟橋蒔絵硯箱(ふなばしまきえすずりばこ)」で有名な本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)の代表作を一望できます! 会場は平成館特別展示室です。

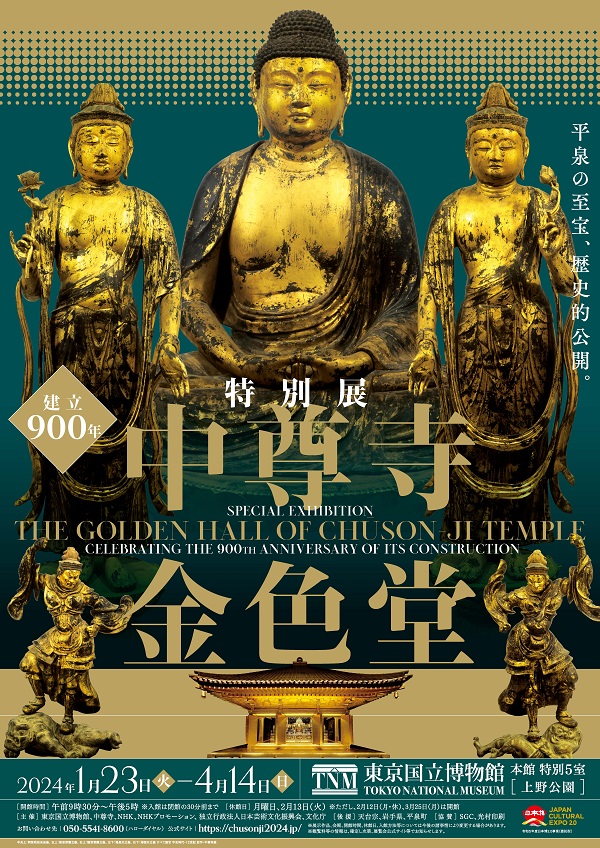

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」は1月23日(火)からはじまるほ!

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」は1月23日(火)からはじまるほ!

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」ビジュアル

中尊寺金色堂は、東北地方に現存する最古の建築物。本展は、中央檀にある国宝の仏像11体がそろって本館特別5室に展示される貴重な機会です。

中尊寺金色堂は、東北地方に現存する最古の建築物。本展は、中央檀にある国宝の仏像11体がそろって本館特別5室に展示される貴重な機会です。

同じく1月23日からの特集「親と子のギャラリー 中尊寺のかざり」もいっしょに見てほしいほ。

同じく1月23日からの特集「親と子のギャラリー 中尊寺のかざり」もいっしょに見てほしいほ。

トーハクくん、最後にみなさんにごあいさつしましょうか。

トーハクくん、最後にみなさんにごあいさつしましょうか。

今年もトーハクに来てくれてありがほー。

今年もトーハクに来てくれてありがほー。

東京国立博物館に来てくださった方、ウェブサイトやSNSで知ってくださった方も、ありがとうございました。2024年もどうぞよろしくお願いします。

東京国立博物館に来てくださった方、ウェブサイトやSNSで知ってくださった方も、ありがとうございました。2024年もどうぞよろしくお願いします。

本館

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2023年12月28日 (木)

コロナ禍の中断を経て昨年再開したボランティアデー、今年は12月2日(土)・3日(日)に行われました。

ボランティア募集説明会と活動紹介ツアー、そして、ボランティア自主グループによる様々なガイドツアーやスライドトークを、この2日間に凝縮して実施しました。

来年度の東京国立博物館ボランティア(以下、トーハクボランティア)募集中のため、ボランティアの活動に興味のある方々にたくさんご参加いただきました。

トーハクくんがお出迎え

トーハク職員による募集説明会

募集説明会では、トーハクボランティアの活動内容や応募時の注意点などをご説明しました。

「ボランティア」のイメージは人それぞれ。

館によって、組織によって、ボランティアの考え方や活動のあり方は少しずつ異なります。

そこで、ボランティア室長と室員から「トーハクのボランティア」の考え方・特徴をお話ししました。

ボランティア募集説明会の様子

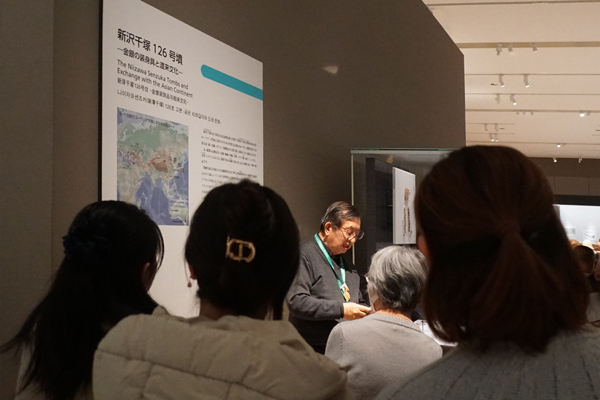

現役ボランティアと一緒にまわる活動紹介ツアー

トーハクボランティアは、本館19室のみどりのライオンや、東洋館オアシスなどの体験コーナーのサポートや、本館エントランスや17室でのご案内を基本的な活動として行っています。

それらの活動場所を現役ボランティアとともにめぐり、実際の活動の様子を見てもらったり、活動についてのお話を聞いたりしました。

今年の紹介ツアーは大盛況でした。ご参加の皆様も楽しみ、ボランティア活動により関心を深めていただけていたら幸いです。

活動紹介ツアーの様子

自主企画ガイドグループ、大活躍!

トーハクボランティアには16の自主企画ガイドグループがあります。この2日間で全16グループが、ガイドツアーやスライドトーク、ワークショップを実施しました。

晴天にも恵まれ、多くの方にご参加いただきました。コロナ禍を経て、再開されたばかりのガイドツアーもあります。もしかしたらご参加の人数が多く、作品が見えにくいことや声が聴きづらいこともあったかもしれません。

しかし、参加者の皆様からは、おおむね好意的なご意見をいただきました。ボランティアの地道な準備と活動が報われた、貴重な2日間でした。

たてもの散歩ツアー

樹木ツアー

庭園茶室ツアー

英語ガイド

法隆寺宝物館ガイド

アートスタジオ(勾玉づくり)

九条館でのお茶会

東洋館ツアー

考古展示室ガイド

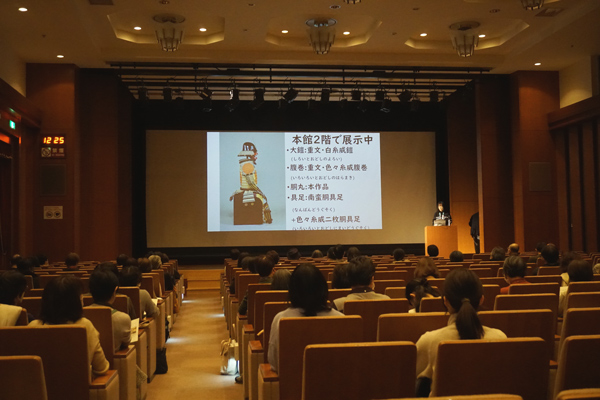

大講堂でのスライドトーク

自主企画ガイドグループの内、本館内のガイドを日本語で行う6つのグループ(彫刻ガイド、陶磁ガイド、浮世絵ガイド、本館ハイライトツアー、近代の美術ガイド、刀剣・武士の装いツアー)は、平成館大講堂にてスライドトークを行いました。

各グループが、スライドを使って、総合文化展に現在展示されている作品の中で、おすすめ作品をご紹介しました。

本館内ガイドグループの作品への熱い思いが、参加者の方にも伝わったのか、終了後は展示室に向かう方やボランティア募集のパンフレットを手に取る方も多数いらっしゃいました。

大講堂でのスライドトークの様子

おわりに

ご参加くださった皆様、どうもありがとうございました。

通常、トーハクボランティアは、お客様の案内や体験のサポートをしています。また、自主企画グループでは、この2日間に行ったガイドツアーやスライドトークを実施しておりますので、当館ウェブサイトの催し物ページをチェックしていただけたらうれしいです。

トーハクボランティアとの出会いが、トーハクでの皆様の博物館体験をより豊かにしてくれるはずです。来館の折には、ボランティアの活動にもご注目ください!

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 田辺可奈(ボランティア室) at 2023年12月15日 (金)

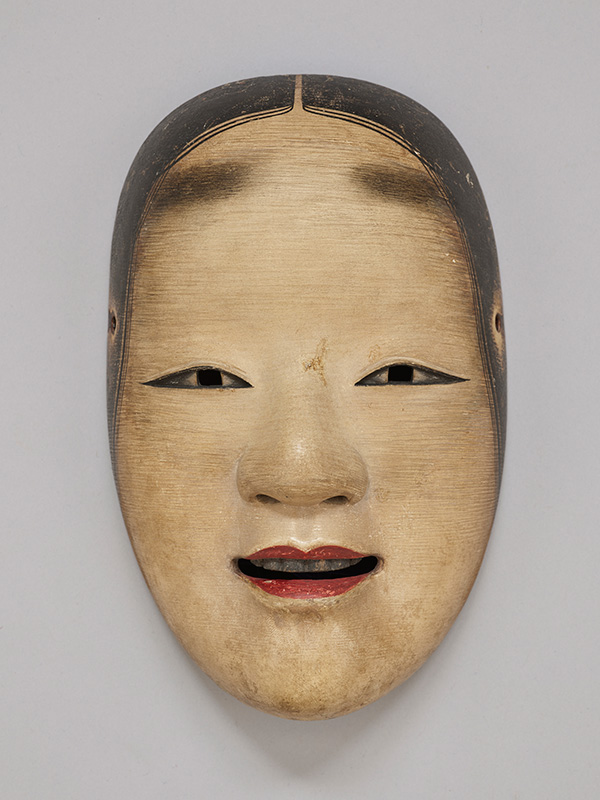

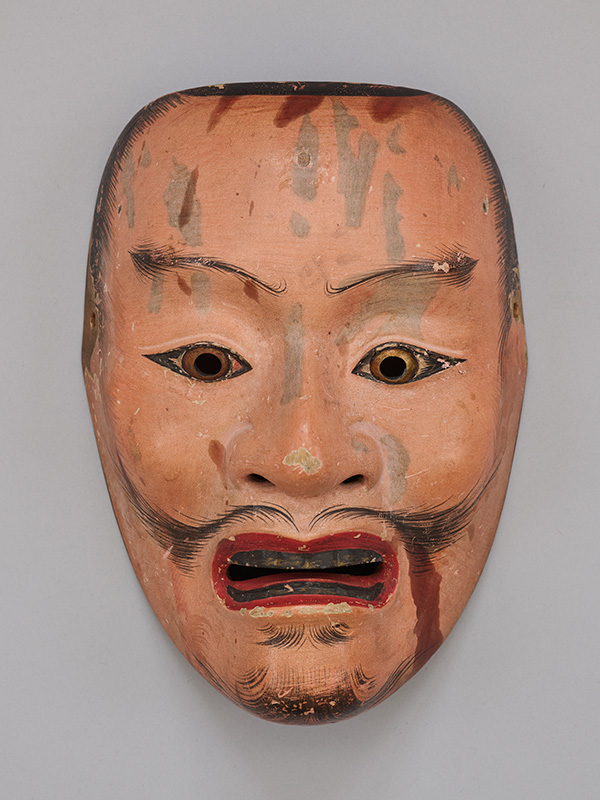

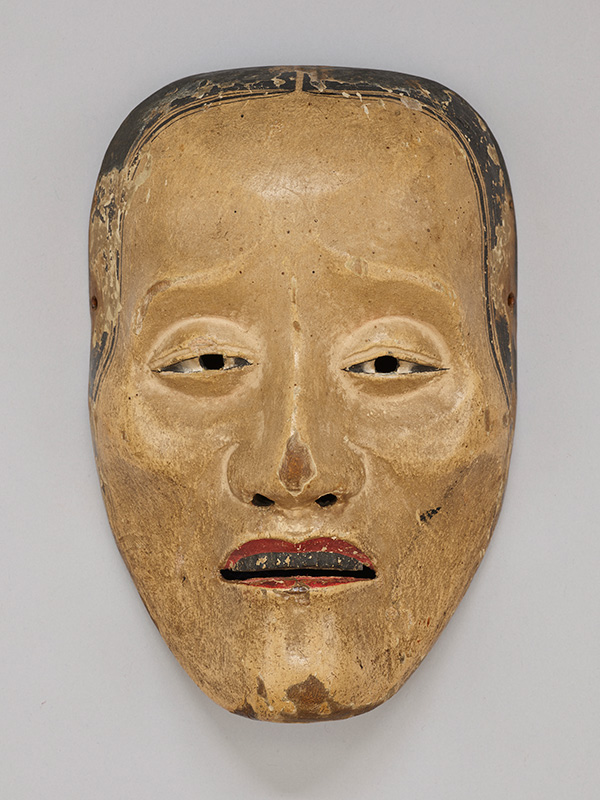

現在本館14室では、特集「大聖寺藩(石川県)前田家伝来の能面」(2024年1月14日(日) まで)を開催しています。

本館14室 展示風景

その中から見どころをいくつかご紹介します。

加賀100万石で知られる加賀藩の支藩が大聖寺藩(だいしょうじはん)です。

加賀藩主前田利常(としつね)の三男を初代藩主とした大聖寺藩は小さな藩でしたが、

加賀藩と足並みを揃え能楽が盛んで、特に能楽の流派のひとつである宝生流(ほうしょうりゅう)と深いつながりがありました。

そのため大聖寺藩伝来の面には、宝生家の能面の写しが多数含まれています。

これは大聖寺藩に伝わった、増女(ぞうおんな)という種類の面です。

鼻の付け根左側、左目眼頭との間に茶色のしみが見えます。

ちょっと近づいてじっくりしみを見てください。

能面 節木増(部分)

このしみは自然な汚れではなく、作為的に描いたものであることがわかるはずです。

なぜそんなことをしたのでしょうか。

実はこの増女は、宝生家の名物面「節木増」の写しで、このしみはその節木増にあるものなのです。

宝生家の節木増のこのしみの部分には、面の材である木の節(ふし)があります。

木の節からにじみでた樹脂がこのようなしみとなり、そのため「節木増」と呼ばれています。

この名物面の名の由来ともなったこのしみは重要な要素だったので、写す際にはあえて描いたわけです。

大聖寺藩の節木増の面裏、ちょうどこのしみの裏側には節を示すように穴がありますが、

これも本当の節の穴ではなく、あえて作られたものです。

能面 節木増(面裏・部分)

穴のまわりには「御命により家の増うつし上ル者也」と加賀藩の能の指南役を勤めていた宝生良重が署名しています。

宝生良重とは、宝生流9世友春(ともはる・1654~1728)のことです。

この節木増の写しは大聖寺藩主からの命令で作られたということでしょう。

樹種まで宝生家の節木増に合わせているところからも、非常に熱心に名物面の写しを請う大聖寺藩主の姿がうかがえます。

能面 節木増(面裏・「御命により家の増うつし上ル者也」と書かれた部分)

こちらの面をみて驚く方も多いのではないでしょうか。

灰色と茶色のしみがたくさんあり、何とも不思議な面です。

これも節木増同様、木の脂によるしみなので「木汁怪士」と呼ばれる宝生家の名物面の写しです。

ただし、灰色のしみは宝生家の面に見られるものですが、茶色のしみはありません。

茶色のしみは大聖寺藩に伝わった面の材から樹脂が出たもので、本物のしみなのです。

特徴のある毛描きなど、丁寧に宝生家の名物面を写していますが茶色の樹脂は想定外のことでしょう。

宝生家の木汁怪士とは雰囲気が変わってしまったかもしれませんが、そのことを大聖寺藩の人々はどうとらえていたのか、興味がわいてきます。

今度は反対に、大聖寺藩の面の写しを宝生家が持っているという例をご紹介しましょう。

この面は老女といいます。大聖寺藩に伝わったもので室町時代の作でしょう。

この老女とそっくりな面が宝生家にもあり、前田備後守(びんごのかみ)家のものを写したことが記録されています。

備後守には大聖寺藩第4代藩主利章(としあきら)、6代利精(としあき)、9代利之(としこれ)が任じられていますが、前田氏が治めていた加賀藩や富山藩には備後守に任じられた人物はいません。

そのため、宝生家の老女は大聖寺藩の老女を写したものだとわかるのです。

宝生家が写しを求めるほどの面が、なぜ大聖寺藩にあったのかなど謎もまだまだ多く残されています。

大聖寺藩にはほかにも宝生家の能面の写しはたくさんあり、また、能楽の他の流派である金春家(こんぱるけ)や観世家(かんぜけ)の面の写しもあります。

多くの能面を収集する中で、名物面の写しは流派を越えて求めたのかもしれません。

あえて写した傷は、肉眼でもわかるものがあります。

能面を見るときに、作為的につけられた傷があれば、その面は写しかもしれません。

傷も含めた面の魅力が、その写しを求め、また手間をかけ細やかに写す動機になったのでしょう。

じっくりと見ながら面の魅力を感じてください。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 川岸 瀬里(ボランティア室長) at 2023年12月07日 (木)

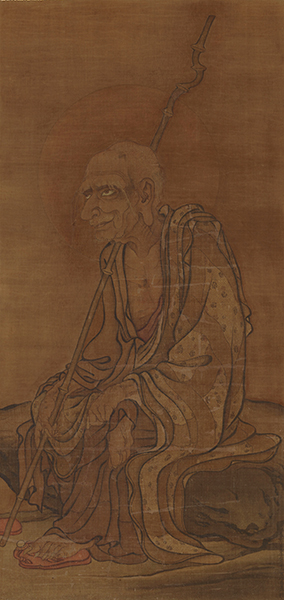

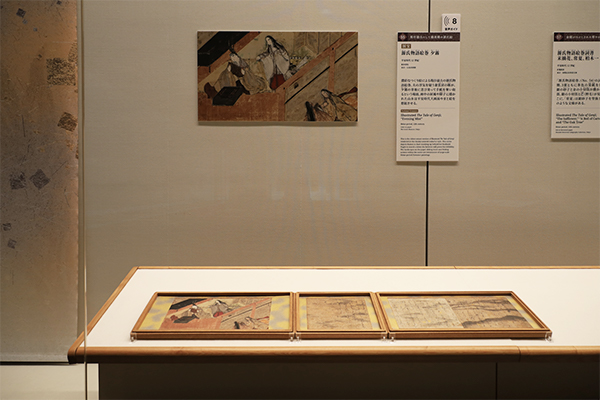

東洋館8室では、特集「中国書画精華―日本におけるコレクションの歴史」が開催中(後期展示:2023年11月28日(火)~2023年12月24日(日))です。

「中国書画精華」は、東京国立博物館でおこなっている毎年秋恒例の中国書画名品展です。

今年は日本におけるコレクションの歴史を切り口に、「古渡(こわた)り」「中渡(なかわた)り」「新渡(しんわた)り」といった観点から作品を紹介しています。

東洋館8室 展示風景

中国絵画では、室町時代以前に日本に渡ったものを「古渡り」と呼びます。今回の展示では、室町以前の伝来が裏付けられる作品に加え、『君台観左右帳記(くんだいかんそうちょうき)』など、足利将軍家の中国絵画趣味を伝える書物に名前が載っている画家の作品を、「古渡り」のカテゴリーで紹介しています。

重要文化財 羅漢図軸

蔡山(さいざん)筆

元時代・14世紀 中国

[展示中、12月24日まで]

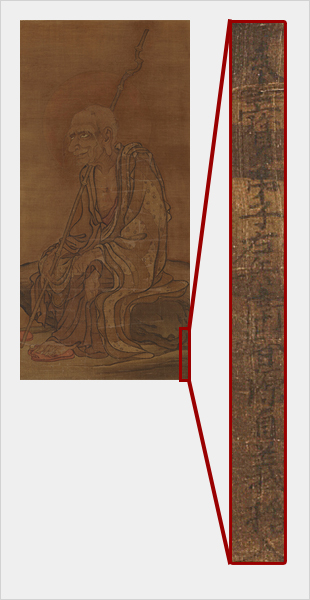

羅漢図軸 寄進銘

例えば、元時代の怪奇趣味を体現する画家、蔡山による、どこか不気味な「羅漢図軸」は、右下の「奉三宝弟子左兵衛督源直義捨入」という寄進銘により、足利尊氏(1305~1358)の弟、直義(1306~1352)が、貞和2年(1346)に高野山 金剛三昧院(こんごうさんまいいん)に寄進した十六羅漢図の一つであることがわかっています。

次に、「中渡り」ですが、中国絵画分野では、「古渡り」と「新渡り」の中間、主に江戸時代に伝わったものを指しています。厳密にいえば、江戸時代に伝わったのか、それ以前から日本にあったのかは定かでありませんが、後世に大きな影響を与えた足利将軍家の中国絵画趣味の体系には入っていない作品を紹介しています。

重要文化財 天帝図軸

元~明時代・14~15世紀 中国 霊雲寺蔵

[展示中、12月24日まで]

天帝図軸 部分(玄天上帝)

天帝図軸 部分(四元帥)

江戸時代に日本にあったことが裏付けられる作品として、霊雲寺ご所蔵の「天帝図軸」があります。霊雲寺は、元禄4年(1691)、5代将軍徳川綱吉(1646~1709)により、徳川将軍家の祈願寺として湯島に創建された名刹です。

本作には、北斗七星の旗と剣、玄武を従える玄天上帝が描かれ、その周りに、青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう)を持った関元帥(関羽)、黒衣の趙元帥、火炎に包まれる馬元帥、青顔の温元帥が配されます。画家の名は伝わりませんが、細かな描写と華やかな彩色が見事な、道教絵画の名品です。

天帝図 竹沢養渓(たけざわようけい)、養竹(ようちく)摸 天明8年(1788)

(注)現在、展示されていません。

霊雲寺の4世住職法明(1706~63)による、箱の蓋裏の書付(1754年)によれば、本作は狩野探幽(1602~74)の旧蔵で、御用絵師を務めた狩野家から8代将軍徳川吉宗(1684~1751)に献上されたものといいます。吉宗はこれの摸本を作らせたのち、原本を霊雲寺の3世住職慧曦(1679~1747)に下賜(かし)したそうです。

狩野家ではこれの摸本を代々作っていたようで、当館にも、狩野惟信(かのうこれのぶ・1753~1808)の弟子、竹沢養渓、養竹の摸本が伝わっています。

さて、清の衰退にともない、中国本土に秘蔵された名画が多く流出した近代には、古渡り、中渡りとは異なる、本場の文人趣味を体現する作品が日本にやってきます。

これら新渡りとして、高島菊次郎(1875~1969)蒐集の揚州八怪(ようしゅうはっかい)の作品を紹介します。揚州八怪は、清の最盛期に商業都市揚州(江蘇省・こうそしょう)で活躍した在野の書画家たちの総称です。その後の文人画の動向を決定づけた彼らの書画は、中国で大変珍重されたため、近代以前の日本人はその真跡を見ることはほとんどできなかったと思われます。

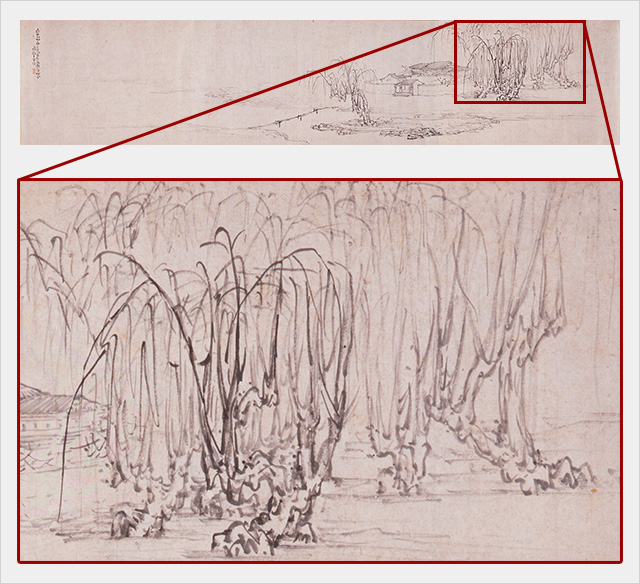

秋柳図巻(しゅうりゅうずかん) 黄慎(こうしん)筆 清時代・雍正13年(1735) 中国 高島菊次郎氏寄贈[展示中、12月24日まで]

秋柳図巻 拡大図

高島菊次郎は大正から昭和にかけての著名なコレクターです。王子製紙社長として活躍しながら、中国書画を多く収集しました。当館に寄贈された高島コレクションには、揚州八怪の一人、黄慎(1687~1768?)の優品が含まれています。

「秋柳図巻」は、王士禎(おうしてい・1634~1711)の著名な詩「秋柳」に想を得た作品で、葉の落ちた柳の枝に見られる、洗練されたすばやい筆さばきが見所です。本場の中華文人の洗練された筆墨を初めて目にした、日本の愛好家の興奮が想像されます。

以上、駆け足で古渡り、中渡り、新渡りについて紹介しました。これらを通覧することで、日本における中国絵画鑑賞伝統の層の厚さを体感していただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2023年12月01日 (金)

「やまと絵」という言葉は、平安時代のなかばから使われており、古くは一条天皇の後宮に藤原彰子(ふじわらのしょうし)が入内(じゅだい)する際にやまと絵の屛風を用意したという記録があります。彰子は、藤原道長(みちなが)の娘であり、紫式部(むらさきしきぶ)が仕えた女主人として知られています。

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(保存修復室長) at 2023年11月24日 (金)