1089ブログ

いきいきと描かれた兎、蛙、猿!

日本一有名な絵巻ともいえる国宝・鳥獣戯画は、

京都の高山寺(こうさんじ)に伝来しました。

国宝 鳥獣人物戯画 甲巻(部分) 平安時代・12世紀 京都・高山寺蔵 平成館にて展示

現在、東京国立博物館平成館では特別展「鳥獣戯画―京都 高山寺の至宝―」[会期 ~6月7日(火)]を開催中。

特別展のタイトルにもありますように、国宝・鳥獣戯画をはじめとする

数々の「高山寺の至宝」をご紹介する展覧会です。

この特別展に関連し本館特別1室では

特集「鳥獣戯画と高山寺の近代-明治時代の宝物調査と文化財の記録-」[会期 ~6月7日(火)]が同時期開催中。

「鳥獣戯画」甲・乙・丙・丁4巻を、明治時代に模写した模本を展示。

あわせて明治時代の高山寺の様子を捉えた貴重な古写真もご紹介しています。

左)鳥獣戯画「甲巻」展示風景/(右)平成館の会場では前期展示で終了した作品の模本も! 本館特別1室 本館特別1室

なんと!この本館特別1室の特集では、鳥獣戯画「甲巻」の模本を全場面ご覧いただけます。

しかも特別展は写真撮影禁止ですが、この特集展示は写真撮影可能です。

高山寺は、奈良時代の創建と伝わる古刹で、

鎌倉時代に明恵(みょうえ)上人によって再興されました。

京都の北西、京都駅からはバスで1時間ほどの、

豊かな自然に囲まれた栂尾(とがのお)という地に位置します

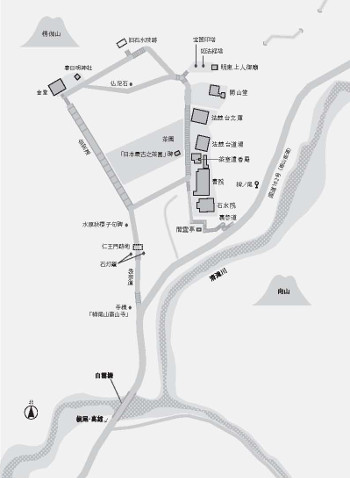

高山寺位置図

高山寺境内図

正方形の石畳が連なる表参道から境内に入ると、

明恵上人ゆかりの遺構が、四季折々の美しい景観とともに訪れる人びとを魅了します。

(左)高山寺表参道から境内へ。高山寺

(右)特別展会場の入口。光の石畳に導かれて会場の中へ。平成館

高山寺の境内、鎌倉時代に建てられた国宝・石水院では、

かつて春日明神・住吉明神をまつる「栂尾開帳(とがのおかいちょう)」

という儀礼が行なわれていました。

(左)国宝 石水院 外観 高山寺 中川純一氏撮影

(右)重要文化財 高山寺石水院(社寺建築写真帖のうち)工藤利三郎撮影

)本館特別1室にて展示

明治時代に撮影された古写真に写るのは、明治22年(1889)に現在地に移築された後の石水院です。

特別展会場の「高山寺石水院の栂尾開帳」というコーナーは、

江戸時代の資料に見られる儀礼の様子、宝物の配置を参考に

石水院で行なわれた「栂尾開帳」を再現した展示です。

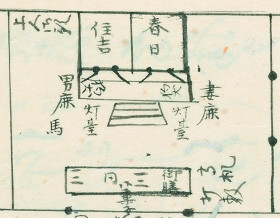

(左)栂尾両大明神御開帳記(部分) 江戸時代17世紀 京都・仁和寺蔵 平成館にて展示

春日明神・住吉明神を中心に狛犬、鹿、馬など、高山寺伝来の動物彫刻の配置が記録されています。

(右) 特別展1章-2「高山寺石水院の栂尾開帳」展示風景 平成館

実はこのコーナー、平成館特別展示室リニューアルの成果をもっとも凝縮した一角です。

厨子に入った春日、住吉明神が展示されているケースは、リニューアルによって

高透過低反射ガラスに交換されました。獅子狛犬の下部照明に有機EL照明を用いています。

また、馬や鹿を展示する行灯型移動ケースはこの度、平成館特別展示室用に新たに製作されました。

リニューアルについてもっと知りたい方は松嶋平常展室長のブログ記事をご参照ください。

また、高山寺は「日本最古の茶園」が営まれた地でもあります。

鎌倉時代、栄西禅師は中国から持ち帰った茶の種を、明恵上人に贈りました。

明恵上人はその種を高山寺のある栂尾の山内に植え育てました。

(右)「日本最古之茶園」碑 高山寺

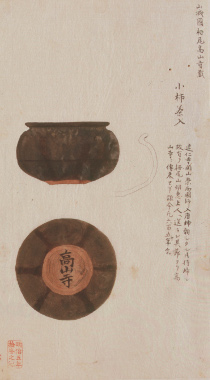

(左)重要文化財 壬申検査社寺宝物図集第六 町田久成・内田正雄・蜷川式胤等調成 明治5年(1872) 本館特別1室にて展示

明治5年(1872)の社寺宝物調査(壬申検査)の記録のうち、高山寺所蔵の「柿蔕(かきのへた)茶入」を模写した図。

栄西禅師はこの茶入の中にお茶の種を入れ、明恵上人に贈ったといわれます。

現在も高山寺の境内には約700平方メートルの茶園があり、

毎年ちょうどこの新緑の季節に茶摘みが行なわれます。

秋には紅葉の名勝地として知られる高山寺ですが、新緑の時期はどうでしょう。

最近のCMにありましたが「紅葉の名所は、すなわち新緑の名所」だそうです。

都の喧騒から少し離れた高山寺で

明恵上人に思いを馳せながら初夏の風に吹かれるのも一興です。

石水院内部 中川純一氏撮影

-----------

栂尾山 高山寺

〒616-8295京都市右京区梅ヶ畑栂尾町8

[拝観時間] 8:30〜17:00

[拝観料]国宝・石水院拝観 600円 ※紅葉時期のみ入山料 500円

京都・高山寺で、特別展「鳥獣戯画 ─京都 高山寺の至宝─」の半券を提示すると、

国宝・石水院の拝観料が100円引きになります。2015年12月31日まで。

-----------

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高木結美(特別展室) at 2015年05月27日 (水)

ほいほいほほーい! ぼく、トーハクくん!

今日はユリノキちゃんの 命令 アドバイスで、特別展「鳥獣戯画―京都 高山寺の至宝―」のグッズを紹介しにきたほ。

なんだかオモシロいものがそろっているらしいほ。 たーのしーみだほー!

さて…今回は平成館の1階に特設ショップができてると聞いて…

!!!

…すすす、すごい人出だほ。 鳥獣戯画グッズ大人気だほ! これは楽しみだほー!!

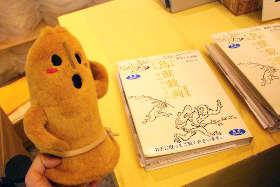

さて、今回は、まず、なにをおいてもコレ! 研究員さん渾身の公式図録なんだほ。

特別展「鳥獣戯画―京都 高山寺の至宝―」公式図録 2,700円(税込)

豪華!布張りのハードカバー。全作品の図版はフルカラー。

鳥獣戯画全4巻の全場面は、図録の中ほどに綴じ込み。

カラーページの巻頭には、鳥獣戯画の名場面を和紙調の紙に印刷した特別ページも収録。

ネット上でも話題の豪華版なんだほ。

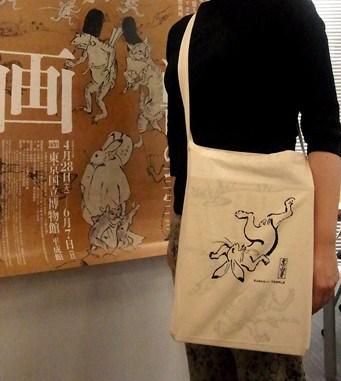

さらに、持ち疲れたら肩から掛けられるバッグ(税込550円)も。

図録とバッグをセットで同時に買うと、なんと合計3,000円(税込)でおトクなんだほ!

待ち時間つぶし用のパズルや出品目録、買ったグッズもこの中に。

これはマストバイだほー!!

いやー、しょっぱなからテンション上がりすぎて疲れちゃったほー。

あ、こんなところにかわいいクッションが…ふー。

クッション 3,000円(税込)

鳥獣戯画に登場するウサギをかたどったクッション。

カエルバージョンもあります。

あ、じゃあ…今回の取材はこんなところで…

……ダメ?

…ほ?これは?

トランプ 1,500円(税込)

「鳥獣人物戯画 甲巻」が描かれたトランプ。

数字とマークを順番に並べると、絵巻が!

まさに7並べのためにあるようなトランプだほ。

楽しそうだけど…。ユリノキちゃん、続いてるとこ止めるとすぐ怒るしな…。

お、こっちにもいいものが!

iPhoneケース 2,500円(税込)

鳥獣戯画に登場するウサギをあしらったiPhoneケース。

こちらにもカエルバージョンがあります。

iPhoneをセットすると、

カエルはリンゴに噛み付いているように、ウサギはリンゴを蹴っているようになる…

…作った人は、○ップルさんとナニカあったほ?

えーっと、あったあった。コレがユリノキちゃんが言ってたコーヒーだほ。

マイセンオリジナルブレンド レギュラーコーヒー(粉) 125g入

缶パッケージ 1,944円(税込)

パッケージにウサギや猿、カエルをあしらった、

洋食器ブランド「マイセン」とのコラボ商品。

…んー、カエルのやつでいいのかほ?

(※トーハクくんは忘れているようですが、ユリノキちゃんはカエルNGです)

となると…

お菓子も買っていかないといけないんだほ。

じゃないと、あの腹ペコ樹木妖精は、

「あらー? お茶菓子はどうしたのかしら? これから買ってくるのかしらー?」って笑顔で聞いて…。

…ん?これは…っ!

(左から)クッキー 1,000円(税込)、八ッ橋(現在は入荷待ち)650円(税込)、ケーキ 920円(税込)、おたべ 540円(税込)

く、クッキィィィィ!!

ややや、八つ橋もォォォォ!

な、なんなんだほ!? この、まるでボクをねらいすましたようなお菓子ラインナッッッープ!

…さてはワナか? …ボクをおとしいれるためのワナか!?

…くっ。

…教えるんだほ! 在庫は! 在庫は何箱あるんだほーーー!?

……。

………。

…………。

ふう。あぶなかったほ。まとめ買いしてしまうところだったほ。

ほ?

ここはうわさの記念撮影コーナーだほ。

…そして……そばには休憩をとっている、おねいさんたち…。

んふふふふ…。これは、チャンス!

ヘイ!そこのステキなおねいさん! 僕と一緒に記念撮影しなーい?

……もちろんだほ。

おねいさんみたいなステキなひとと一緒に記念撮影できるなんてむしろボクがコーエイなんだほ。

さ、おねいさん。ボクをしっかりと、抱いて。

???「あ~ら。じゃあわたしも一緒に写らせてもらおうかしら?」

…え?

人気の撮影コーナーでラウンジでご休憩されていたお客様と一緒に、記念撮影!

皆さんも是非、ご利用ください。

![]() 「ご満悦のようね?」

「ご満悦のようね?」

ユリノキちゃん!? いつの間に…? あ、いや、ボ、ボク、頑張ったから、ちょっとゴホウビがほしくて、その…。

![]() 「ふーん。鼻の下がのびてるわよ? …あ、そうだトーハクくん。このあとちょっと、東洋館裏に来てくれる?」

「ふーん。鼻の下がのびてるわよ? …あ、そうだトーハクくん。このあとちょっと、東洋館裏に来てくれる?」

…ほほほ。ユリノキちゃんのお説教はちょっと長引きそうだけど…大丈夫!

特設ショップは閉館時間までちゃんと営業してるほ…。

特別展「鳥獣戯画―京都 高山寺の至宝―」は6月7日(日)まで。

今回紹介した商品以外にも、まだまだ魅力的な商品はいっぱい。

みんなもご来館の思い出をぜひゲットしてほしいほー!

しーゆー!

カテゴリ:news、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年05月26日 (火)

連日たくさんのお客様にご観覧いただいている、特別展「鳥獣戯画-京都 高山寺の至宝-」。

大幅な展示替えを経て、19日(火)からは、新たなラインナップが展開しています。

ここでは、後期展示の一作品をご紹介します。

重要文化財 阿字螺鈿蒔絵月輪形厨子(鏡弥勒像)(あじらでんまきえがちりんがたずし(かがみのみろくぞう))です。

重要文化財 阿字螺鈿蒔絵月輪形厨子(鏡弥勒像)鎌倉時代・貞応3年(1224) 京都・高山寺蔵

※展示期間:~6月7日(日)

(左)図1 厨子の表面(扉を閉じたところ)、(右)図2 厨子の背面

総体を木でつくり、全体に黒漆を塗った、小型の厨子(仏像を安置するキャビネット)です。

表面には、金蒔絵や夜光貝(やこうがい)の螺鈿(らでん)で文様を表しています。

両開きの扉の表には、螺鈿で字の片身ずつをあしらい、扉を閉めたときに、梵字(ぼんじ)の「ア」となる仕組み。

厨子が円形(月輪形)で、その中に蓮華座上の「ア」字を納める意匠が、密教の重要な観想法である「阿字月輪観」(あじがちりんかん)に通じることから、この名称があります。

また厨子の背面側は、朱漆や螺鈿、水晶などを使って「五輪塔」(ごりんとう)を表しています。(図1・2)

図3 厨子の内面と扉絵

高さ12.5センチ、奥行3.9センチの小さな規格に、これだけ細かい装飾技法が駆使されていることに、すでに驚かされますが、扉を開けると、中央には輝くばかりの仏像が(図3)。

像は木造彩色で、五体の仏像を表した宝冠をかぶり、腹前で手のひらを上に向け重ねた「定印」(じょういん)を結んでおり、手の上には蓮華座が乗っています。

今は失われていますが、手のひらの蓮華座上には、小さな五輪塔(おそらく水晶製だったのでは?)が乗っていたのでしょう、その図像から、弥勒菩薩(みろくぼさつ)と判断されます。

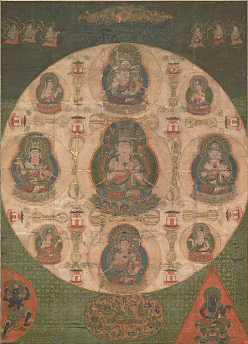

扉の内側に描かれた不動明王(ふどうみょうおう・向かって右)、降三世明王(ごうざんぜみょうおう・向かって左)は、重要文化財 弥勒曼荼羅(みろくまんだら)(図4)にも描かれるもので、このことも本像が弥勒尊であることを裏付けます。

美しく整った像容、理知的な顔立ちは、会場でも展示されている白光神立像(びゃっこうしんりゅうぞう)(図5)などにも通じ、白光神像や善妙像など高山寺の諸像を手がけたといわれる、仏師湛慶(ぶっしたんけい)の作との見方もあります。

図4 重要文化財 弥勒曼荼羅 鎌倉時代・13世紀 東京・霊雲寺蔵 ※展示期間:~6月7日(日)

図5 重要文化財 白光神立像 鎌倉時代・13世紀 京都・高山寺蔵 ※全期間展示

その弥勒像は像高わずか6.5センチ(図6)。しかし細部の造作はあくまで徹底して間然しません。

眉間の「白毫(びゃくごう)」を水晶で表すのは、当時の通例としても、その極小ぶり!

そして手のひらの蓮華座は、なんと金属製(銅製鍍金)です。

衣服にはこれまた微細な、截金(きりかね)の文様装飾が(図7・8・9)。銅製鍍金の透かし彫りの光背も入念で、金色を放つ弥勒像と、銀板を貼った内部空間の白く冴えた輝きの対比も見事。

大きさ、形状、意匠、そして卓抜な細工の妙という点から、仏像を納める厨子としては、同時期に類を見ない、相当に特異な存在といわざるをえません。

図6 阿字螺鈿蒔絵月輪形厨子内の弥勒像。像高わずか6.5センチ!

(左)図7 白毫は極小の水晶粒!、(右)図8 小さな蓮台は金銅製!もとは上に五輪塔があったはず

図9 そして着衣には、細やかな截金の文様装飾が!

造形美に加え、この小品には明恵上人や、明恵をとりまく人々の信仰思想、営為動向が、濃密に絡んでいます。

そのためでしょう、これまでにもたびたび、論考の対象として取り上げられてきました。

注目すべきその一つが、現在は見ることのできない、厨子内部や像背面の梵字と銘文についての言及です。

銘文の記述から、高野山の玄朝(げんちょう)(1184?~?)が、貞応3年(1224)亡き母を弔うために制作せしめたものであることがわかり、また本作品の図像の背景には、密教の、さらには密教と華厳の融合「厳密融合」の教理にもとづく弥勒尊の捉えかた、いわば「弥勒観」があるということが指摘されています。

後にこの厨子は明恵上人のもとに渡り、念持仏となったようです。

臨終のさい明恵上人が弟子に与えた品々を記した目録の中にある「鏡弥勒像一躰」が、本作品に該当するとされ、その後いったん高山寺を離れ、江戸時代に再び高山寺に寄付されました。

像の背面に銀色の「鏡板」(かがみいた)を有することから、「鏡・・」と呼んだものと思われます。

銘文の記述内容からすれば、もともとこの「鏡弥勒像」は、明恵上人その人ではなく、高野山玄朝のもとで制作されたものということになります。

しかしその弥勒観や思想背景、人物相関は、明恵自身と深く通じるものでもあるのです。

本作品の制作に明恵が少なからず関与していた、もはやそう言ってよいのではないでしょうか。

高野山の玄朝は明恵とも親交があった人物でした。

また明恵自身が、同様の図像の弥勒像に強い関心をよせていたことが知られています。

本展覧会に関わる中で、高山寺には、一種独特ともいうべき明恵上人の思想動向と、それを反映した造形物や資料類が、それもきわめて高い質的価値を有するものが、豊かに伝えられているということを、強く感じています。

本作品は、そうした在り方を、最も端的に表しているように思います。

明恵上人の弥勒信仰が最も凝縮し体現された小宇宙(コスモス)は、今まばゆい光を放ち、宇宙の彼方へと私たちをいざなうようです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2015年05月23日 (土)

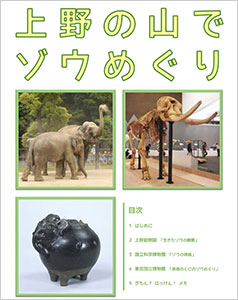

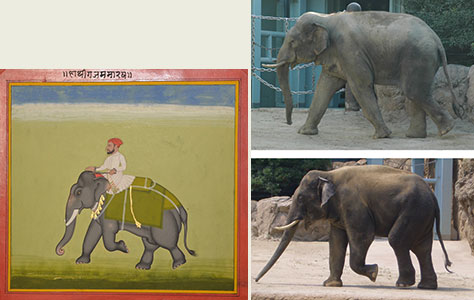

5月17日(日)、上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物館を1つのテーマでめぐるイベントを開催しました。

今年のテーマは「ゾウ」。

小学校5年生~高校生を対象に、それぞれの専門家3人が力を合わせたツアー形式のセミナーです。

まずは上野動物園からスタート。

動物解説委員の小泉祐里さんと一緒に「生きたゾウの観察」です。

歩く姿や、食べる様子だけでなく、足の裏や口の動き、耳の様子もじっくりと観察します。

しなやかに動く鼻、ゆったりとした足の動き…ゾウの姿に見入りつつ、その動きの秘密を知るために、次は科学博物館へ。

動物研究部の川田伸一郎さんに「ゾウの骨格」をテーマにお話を伺いました。

陸上で最大の体をもつゾウは、もちろん骨格も巨大です。

大きな耳、長い鼻の役割や、巨大な体を支える足のつくりの秘密を、骨格や標本を実際に触りながら確認していきます。

ゾウの動きの特徴、骨格の秘密を教わったあとは、最後のトーハクへ。

親と子のギャラリー「美術のくにの象めぐり」展示室(5月17日(日)で展示終了)で、ゾウは人々によってどのように表現されてきたのかを、教育講座室の神辺知加さんが紹介しました。

仏さまを乗せたゾウや、力強さ大きさの象徴としてのゾウ、日用品のモチーフとしてのゾウなど、ゾウはさまざまな姿で登場します。

なかでもインドの細密画に表わされたゾウの歩く姿は、動物園で見たゾウにそっくり。インドの人々にとってゾウがいかに身近な動物であったかが分かります。

作品の説明だけでなく小泉さんと川田さんも交えて作品の中のゾウも観察し、作品の見方がまた広がりました。

開催10回目を迎える来年はどんな動物をテーマにするか、鋭意計画中です。

どうぞ、お楽しみに。

| 記事URL |

posted by 長谷川暢子(教育講座室) at 2015年05月22日 (金)

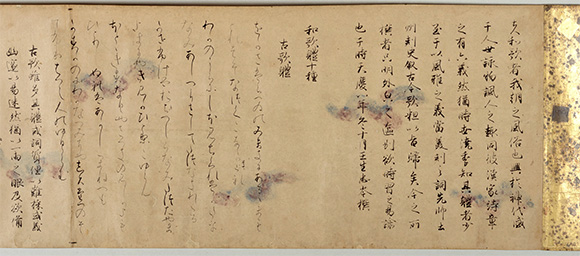

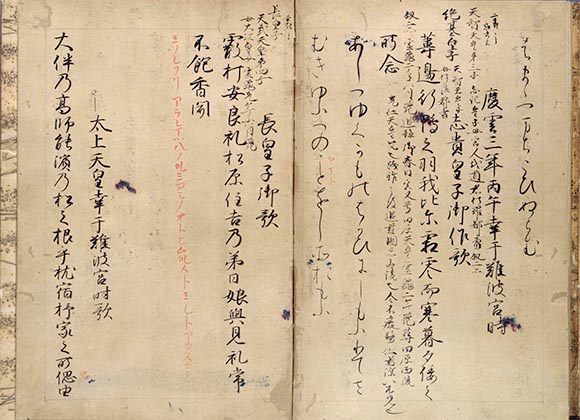

現在、本館2室(国宝室)で、「和歌体十種」と「和歌体十種断簡」を展示(6/7まで)しています。

その「和歌体十種」の魅力について、先日はギャラリートークをさせていただきました。

ここでも、魅力について紹介させていただきます。

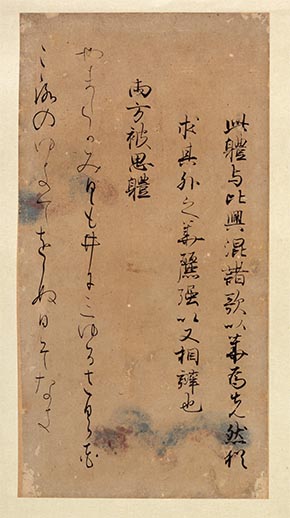

国宝 和歌体十種(部分) 平安時代・11世紀 ※~6/7まで展示

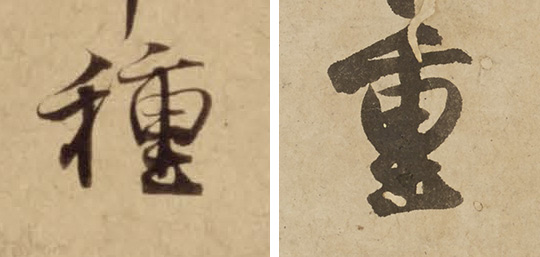

「和歌体十種」は、壬生忠岑(860?~920?)の著作とされる歌学書で、和歌を十体に分類して説明し、例歌を5首ずつあげたものです。序文や十体の説明は漢字で、例歌は仮名で書写され、漢字と仮名の美しい調和が見られます。

筆者はわからないですが、藤原行成(ふじわらのこうぜい、972~1027)の筆跡に通じるものがあります。

(左) 和歌体十種の「種」

(右) 行成の「重」 国宝「白氏詩巻」(平安時代・寛仁2年(1018) )より

この「重」のかたち、よく似ていると思いませんか?

藤原行成は、平安時代中期を代表する能書(のうしょ)・「三跡」(さんせき)の一人。行成の書風は、流行していたと記録されています。本作も、行成の書風をよく学んでいて、平安時代・11世紀の作です。

そして、料紙には、大きな藍と紫の繊維を漉き込んだ飛雲(とびくも)の装飾がほどこされています。大きな飛雲は、「歌仙歌合」(国宝、和泉市久保惣美術館蔵)にも見られますが、ほかにはあまり残っていないため、珍しいものです。小さい飛雲は、当館所蔵の「元暦校本万葉集」(国宝)や「筋切」などにあります。

国宝 元暦校本万葉集 巻第一 平安時代・11世紀 (展示はしておりません)

昭和のはじめころ、安田家でこの「和歌体十種」(巻子本)が発見され、それまでは欠脱部分もあった壬生忠岑の「和歌十体」の全貌が、初めて明らかになりました。

でも、実はそのとき、この巻子本から十体目の「両方体」の辺りが切断されていて、行方不明でした。

その行方不明だった断簡が、約20年前に発見されたのです!発見された断簡は、平成6年(1994)6月に、追加で国宝となりました。それが、今回一緒に展示している「和歌体十種断簡」です。

国宝 和歌体十種断簡 平安時代・11世紀 ※~6/7まで展示

巻子本よりも、料紙が濃い色になっていて、汚れているように見えます。掛幅になったこの断簡は、茶の湯の席などで披露されてきたのでしょうか。

それにしても、断簡を発見した人の喜びを想像すると、私もうれしくなってきます。このような発見が、まだまだどこかにあるのかもしれません。

平安時代の優美な書で、内容も文学的に貴重な作品です。

これを発見した人の興奮を考えながら、ぜひ国宝室でゆっくりとご覧ください。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(百五十年史編纂室) at 2015年05月21日 (木)