1089ブログ

東京会場では残すところ会期もあと10日ほどとなった、特別展「東福寺」。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」では東福寺拝観の最大のみどころ、通天橋(つうてんきょう)からの紅葉の眺めを再現しています。

その再現コーナーを通り抜けて間もなく、視界が一気に開けて大きな仏像群が視界に飛び込んできます。

第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」彫刻展示風景写真

こちらに見えている仏像のうち、釈迦如来立像(原寸大写真バナー)・迦葉(かしょう)・阿難(あなん)の三尊が、現在の東福寺本堂の本尊です。

その前に並ぶ四天王像とともに本堂壇上に安置されています。

東福寺本堂 本尊の安置状況

また会場でひときわ目を惹く2体の像、二天王立像は高さ3.4メートルほどですが、通常東福寺では公開されていません。

しかし今あげたこれらの像すべて、もともとは東福寺の像ではなく、明治14年(1881)の火災で仏殿が焼けた後、移されたものなのです。

江戸時代には東福寺に隣接していた三聖寺(さんしょうじ・明治6年(1873)に万寿寺に吸収併合され廃寺)に安置されていました。

展示作品からその位置関係を探りましょう。

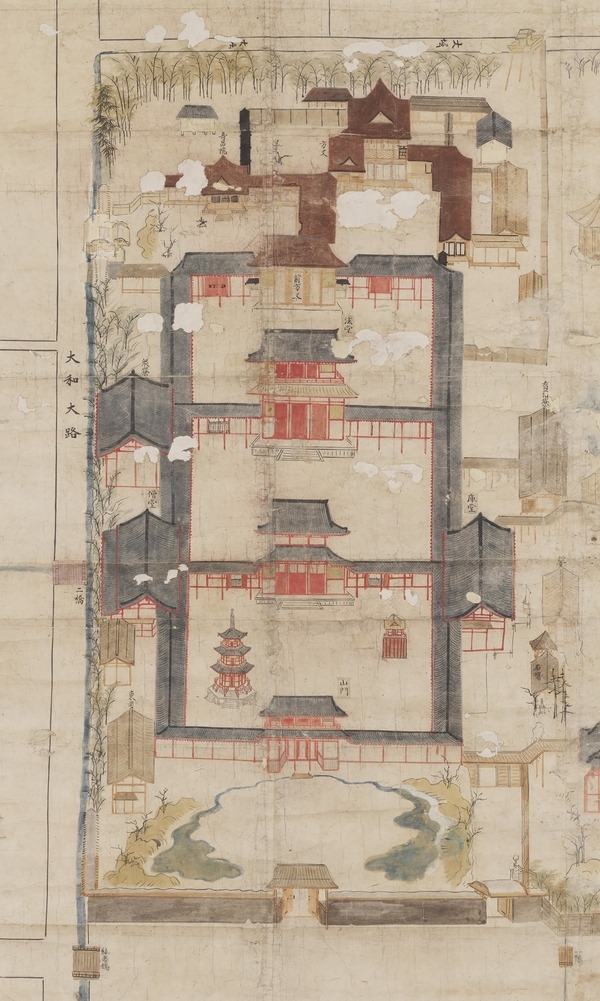

三聖寺古図(部分)

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

第2章「聖一派の形成と展開」で展示しています。

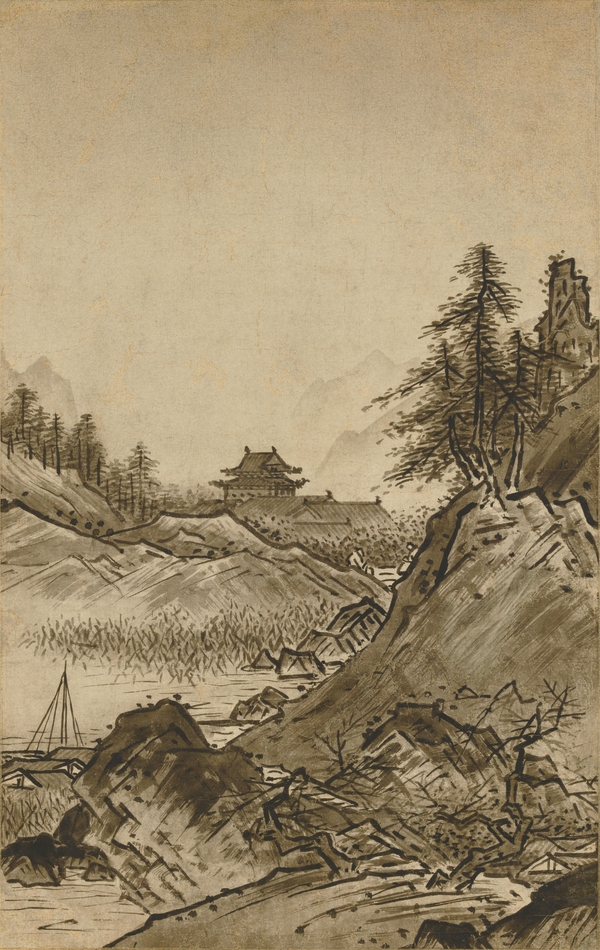

これは鎌倉時代後期の三聖寺境内を描いた図です。

江戸時代の記録によると第一の門に金剛力士像、第二の門に二天王像、仏殿に釈迦如来・迦葉・阿難の三尊像と、さらに四天王像が置かれていました。

しかし、この図を見ると第一の門(図中一番下、池の前の門)に像を置くスペースはなさそうです。

金剛力士像が造像当初どこにあったのかは不明です。

おそらくこの絵図より後の時代に門が改造されて金剛力士像を移して置いたのでしょう。

重要文化財 金剛力士立像

鎌倉時代・13世紀 京都・万寿寺

この像を置いた門は現存。そのためこの像は移動せず、三聖寺を吸収した万寿寺の像となったと考えられます。

絵図を見ると第二の門(図中下から2番目、山門)は重層で大きく、二天王像が置けるでしょう。

しかし、山門は南北朝時代の明徳2年(1391)に火災で焼け、その後再建されたという記録があります。二天王像はそれ以前、鎌倉時代の作ですから、再建された門にどこからか移されたことになります。

火災時の山門内に像があったとすると、大きいので緊急避難はできなかったでしょう。

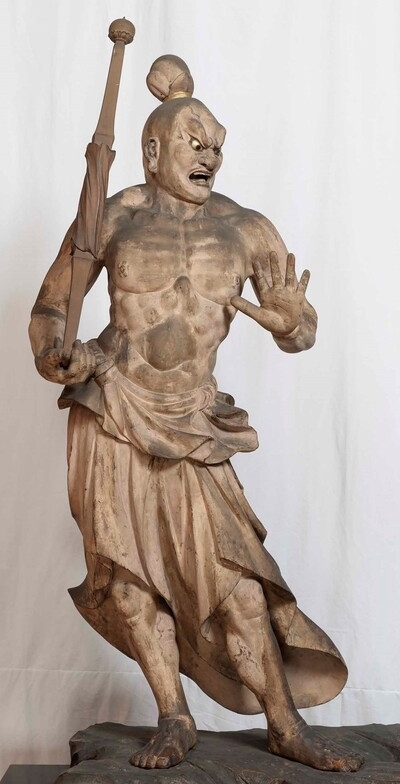

重要文化財 二天王立像

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

この像の作者は、力強く動きがあって写実的な作風から、作者は運慶・快慶の弟子筋の慶派仏師でしょう。

また仏殿に置かれた三尊は同じく明徳2年の火災の際に救出されたと見られますが、こちらも別の寺院から移された可能性も否定できません。

重要文化財 釈迦如来立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

(注)本展では展示されていません

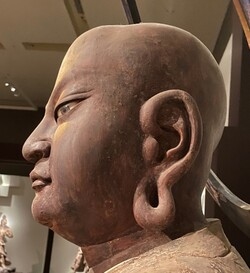

重要文化財 迦葉・阿難立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

この三尊の癖の強い表情は中国・宋時代の影響を受けたものです。

よく似た像は東福寺に近い泉涌寺(せんにゅうじ)にあります。京都では癖の強さが敬遠されて定着しませんでしたが、京都中心部から距離のあるこの地域に固まっているのはおもしろい現象です。

四天王立像のうち多聞天立像(部分)

鎌倉時代・13世紀 京都・東福寺蔵

運慶の作風にきわめて近い優作で、彩色も造像当初のままです。

さて、四天王像はそもそも本尊像に比べて小さすぎるので、これは三聖寺には後でもたらされたと断定して良いでしょう。

四天王の中でも制作年代に差があり、多聞天が鎌倉時代初期、増長天は中期、持国天と広目天は中期から後期の作です。

失われた後で補ったか、大きさの同じような像を組み合わせて四天王としたかのどちらかでしょう。

このように、東福寺の仏像は転々としながら、現在の位置へと移ってきたのです。

展示室では同じ部屋にこれらの像と向かい合う形で大きな「手」を展示しています。

明治14年に焼失した本尊釈迦如来坐像の左手です。高さは217.5㎝。

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・東福寺蔵

左:甲側 手首が長めなのはこの手は袖口に挿し込むからです。

右:掌側 手のひらも金色だったはずですがすっかり剥がれています。

次の写真は旧本尊の光背の化仏ですが、本尊焼失前はこの像の左手(画像内赤丸箇所)と同じようにおさまっていました。

釈迦如来坐像(光背化仏)東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代・14世紀 京都・南明院蔵

「仏手」は手の甲が下向きなので光やホコリで傷むことが少なく、黒漆と金箔がよく残っています。

この手の寸法と自分の手の寸法を比較して、これだけ大きな手だと身長がどのくらいか計算してみると・・・。

私の中指の先から手首までは20㎝、身長は169㎝です。

この仏手の指先から手首まで(袖に挿し込む部分は除く)約200㎝。そうすると像の身長は16.9mになります。私の手が標準的な大きさかわかりませんし、仏像は手が大きめかもしれませんのでおおよその計算です。

これを資料から確認してみましょう。

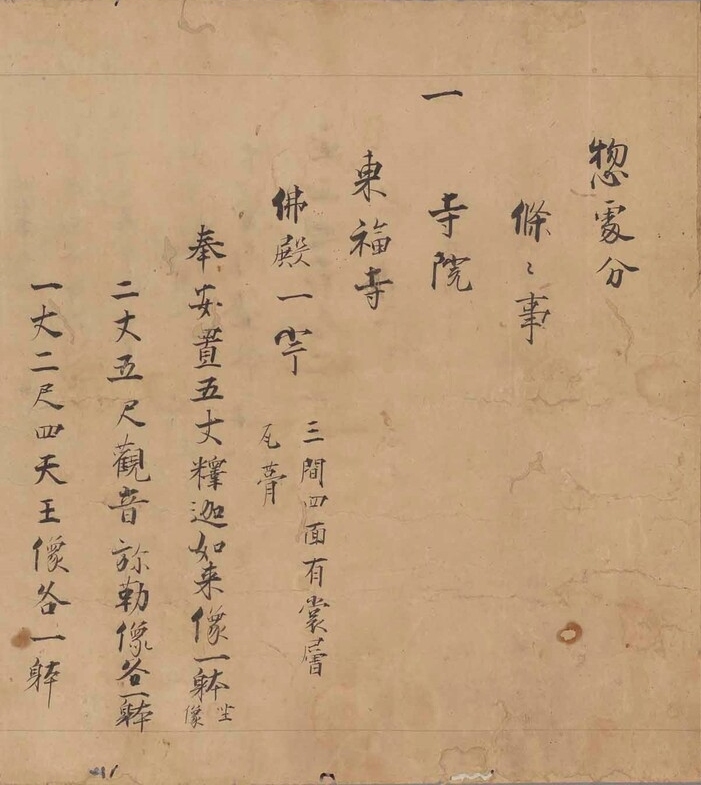

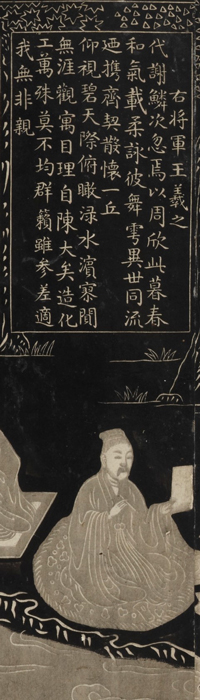

重要文化財 九条道家惣処分状(部分)

鎌倉時代・弘安3年(1280) 京都・東福寺蔵

(注)すでに本作品の展示は終了しました。

東福寺を創建した九条道家が書いた記録に「五丈釈迦如来像一躰(坐像)」と像の大きさが書いてあります。

「五丈(ごじょう)」というのが大きさです。一丈はおおよそ3mですから15mになります。

先ほどの計算との誤差はやはり像の手が大きめということでしょう。

15mは立像の場合の大きさですので、坐像である釈迦如来はその半分の高さ7.5mの像だったことがわかります。

もちろん台座、光背があったので、全部を合わせた高さは10mをゆうに超えたでしょう。

当館の展示室の天井の高さは約8mですからその大きさはまさに「圧倒的スケール」です。

しかしそれだけではありません。続けて「二丈五尺観音弥勒像各一躰 一丈二尺四天王像各一躰」とあります。巨像は釈迦如来だけではなかったのです。

ここには坐像か立像か書いてありませんが、後世の江戸時代の記録から、脇侍仏である観音と弥勒は坐像、四天王像は立像とわかります。

一丈二尺がおよそ3.6m、観音と弥勒の高さもほぼ同じ、展示室の二天王像と同じくらいです。

こうした巨像を造ったのは、開基である九条道家(1193~1252)の念頭に往時の藤原氏の壮大な造営があったからでしょう。

道家は息子である九条頼経を鎌倉幕府の将軍に送り出し、頼経が将軍となった嘉禄2年(1225)から孫の頼嗣(頼経の子)が将軍を辞する建長4年(1252)までは、朝廷と幕府の重鎮として権勢をふるいました(頼嗣の将軍辞職の翌日没)。

そして相当な財力を得ての造営で、摂関期を頂点とする藤原氏の栄華をこの東福寺において再現したのです。

| 記事URL |

posted by 浅見 龍介(学芸企画部長) at 2023年04月26日 (水)

特別展「東福寺」その1 忘れられたスーパー絵仏師・明兆の逆襲

この展覧会では南北朝時代から室町時代に活躍した伝説の絵仏師・吉山明兆(きっさんみんちょう・1352~1431)に焦点を当てています。

東福寺内で仏堂の荘厳などを行う殿司(でんす)を務めたことから「兆殿司(ちょうでんす)」とも通称され、巨大な伽藍に相応しい巨幅や連幅を数多く手がけました。

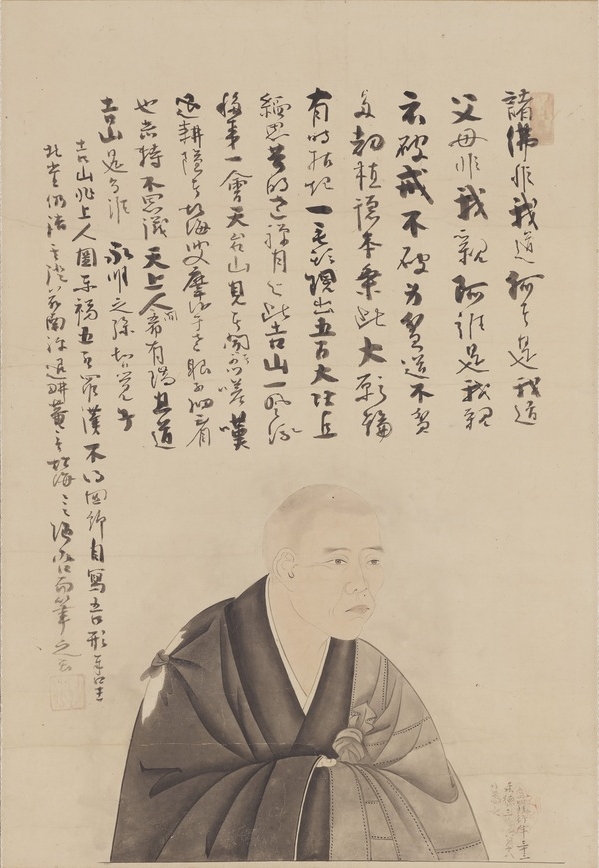

明兆自画像模本 住吉広行筆

江戸時代・天明5年(1785) 京都・東福寺蔵

明兆は、同時代のみならず江戸時代に至るまで、かの雪舟(せっしゅう・1420~1506?)に勝るとも劣らぬ人気と知名度がありました。

延宝6年(1679)に狩野永納が著した『本朝画史(ほんちょうがし)』という書物には、400人近くの画人伝が収録されていますが、そのなかで突出して記述量が多いのが、雪舟と狩野元信、そして明兆の3人です。

これがそのまま近世における絵師の評価といってよいものですが、にもかかわらず、現在はすっかり明兆の名は忘れ去られています。なぜなのでしょうか?

「雪舟の影に隠れてしまった」という言い方もできるかと思いますが、今回のブログではそのあたりをもう少し掘り下げてみましょう。

明治時代以降に美術史という学問が形成されていくにつれて、それまで長らく「和と漢」で語られてきた枠組みが、「和と洋」あるいは「東洋と西洋」に大きく変換します。

そのなかで、「西洋美術」に対峙できるだけの「東洋美術」や「日本美術」の独自性と優秀性をアピールできる分野や作品を見出すことが必要となっていきました。

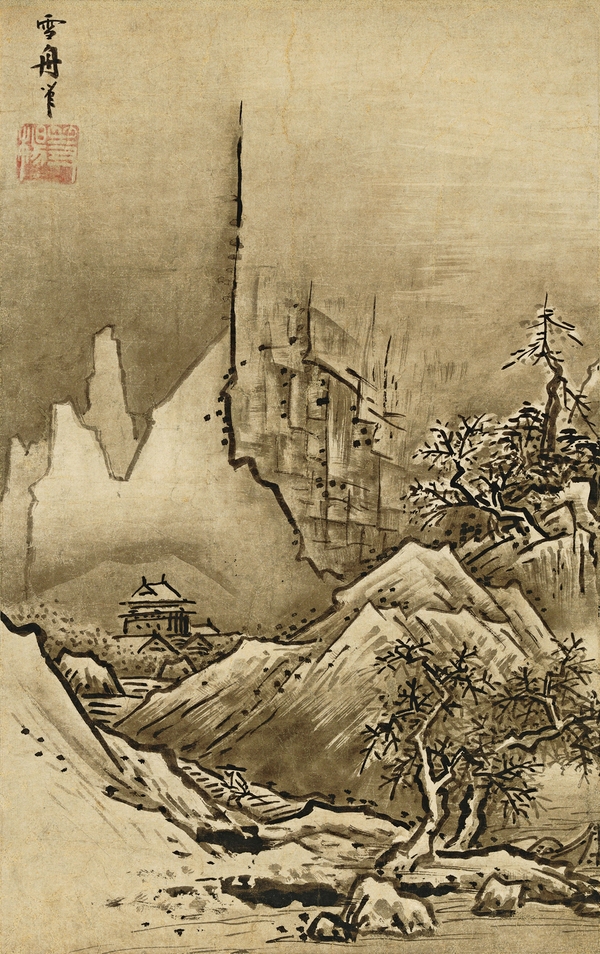

そこでクローズアップされたのが、東洋美術の粋たる「水墨画」であり、さらにそのなかでもとくに芸術性が評価されたのが「山水画」でした。

近代以降も雪舟が崇められ続けた理由は、おそらくここにあります。

何といっても雪舟は、国宝「秋冬山水図」(東京国立博物館蔵)や国宝「破墨山水図」(同)など、山水画を数多く手がけた画家だったのです。

国宝 秋冬山水図 雪舟等楊筆

室町時代・15世紀末~16世紀初 東京国立博物館蔵

(注)特別展「東福寺」では展示されておりません。

それに対して明兆の場合、きちんとコンセンサスが取れている山水画作例は残されていません。あくまでも明兆は、仏画を専門とする「絵仏師」だったのです。

ここでさらに明兆忘却に追い打ちをかけたのが、「室町仏画の評価の低迷」です。

仏画の評価基準は、よくスポーツ選手やアスリートに例えられます。

平安時代の仏画作品が絶頂期で、鎌倉時代は一流を保つものの、南北朝時代に入ると落ち目となり、室町時代はほぼ引退、というように。

近年ではこうした見方に対して見直しが進んでいますが、このように長らく続いた評価基準が一朝一夕に修正されるわけではありません。

そんなわけで、室町仏画の停滞と歩調を合わせるように、明兆の名前が埋もれてしまったのです。

今回の特別展は、そんな明兆の名声と実力を再び世に知らしめる「復権」の場となるべく、代表的な明兆作品をずらりと展観しています。

言ってみれば、「明兆の逆襲」。もとい、有名なアニメ映画になぞらえるならば、「逆襲の明兆」とも呼ぶべき展覧会なのです。

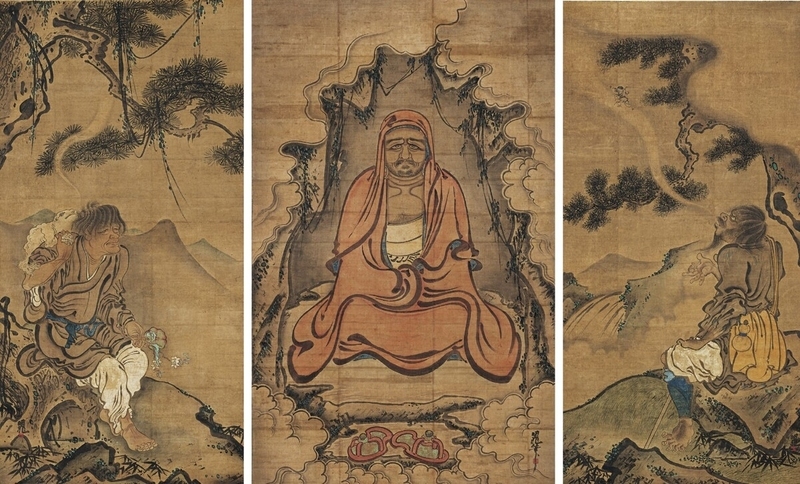

例えば4月9日(日)までの展示でご覧いただいた、重要文化財「達磨・蝦蟇鉄拐図(だるま・がまてっかいず)」は、問答無用で「すごい!」として驚嘆してしまうほどのド迫力に満ち満ちた作品。

くるくると自由奔放にひるがえる達磨のグラフィカルな衣文線もさることながら、蝦蟇と鉄拐のうっとりするほど流麗な毛髪表現にも驚かされます。

重要文化財 達磨・蝦蟇鉄拐図 吉山明兆筆

室町時代・15世紀 京都・東福寺蔵

(注)すでに本作品の展示は終了しました。

また、若き明兆が描いた畢生(ひっせい)の大作・重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」は本展のメインを飾る作品。

1幅に10人の羅漢を描き全50幅で完結する大部の作で、14年にわたる大規模修理により、極彩色の壮麗な画面が鮮やかに甦りました。じつは今回の展覧会も、この「五百羅漢図」の修理完成を記念して開催するもの。

これまでカラー図版さえ出回っていなかった明兆の五百羅漢図は、大げさな言い方をすれば、秘密のベールに包まれた作品でした。

本展で初めてその全貌が明らかとなるのですから、これを見逃すわけにはいきません。

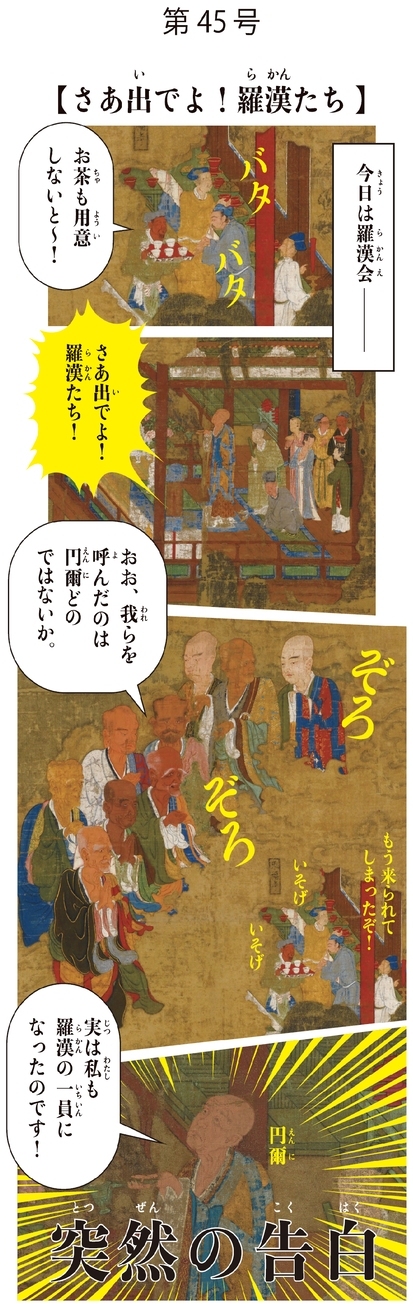

重要文化財 五百羅漢図 第45号 吉山明兆筆

南北朝時代・至徳3年(1386) 京都・東福寺蔵

さらに本展では、明兆作品のポップな要素に導かれながら、五百羅漢図の世界観を存分に味わってもらうべく、4コマ漫画解説もつけています。ぜひ会場でお楽しみください。

第45号漫画解説。展示室ではこのほかの幅の漫画解説もご覧いただけます。

そして、3メートルを優に超える重要文化財「白衣観音図(びゃくえかんのんず)」は、あたかもRPG(ロールプレイングゲーム)のラスボスを思わせるような、すさまじい存在感を放つ大作です。

岩窟のなかで瞑想する観音はほぼ等身大。この絵に立つと、まるで神秘的な観音ワールドに引きずりこまれるような、有無を言わさぬ空間支配力に圧倒されます。

これを描いたとき、おそらく明兆は70代。最晩年でありながらも、その描法は何ともダイナミックでエネルギッシュです。

重要文化財 白衣観音図 吉山明兆筆

室町時代・15世紀 京都・東福寺蔵

そしてあまりに大きすぎて東博の展示室でも展示することが叶わなかった、縦11メートルを超える重要文化財「大涅槃図(だいねはんず)」も、5月7日(日)まで京都・東福寺で公開中です。

本展が、明兆がかつて得てきた名声を取り戻すきっかけとなることを願っています。

雪舟に負けるな、明兆!

| 記事URL |

posted by 高橋 真作(特別展室研究員) at 2023年04月21日 (金)

開幕から約40日、特別展「東福寺」はいよいよ会期大詰めです。

多くの雑誌やテレビ番組でも紹介されている圧巻の展覧会。

1089ブログでは、すでに展覧会にお越しいただいた方にはうなずきながら、 まだご覧いただいていない方には身を乗り出して読んでいただけるよう、今後本展に携わった各分野の研究員たちがこの展覧会の知られざるみどころを直接お伝えします。

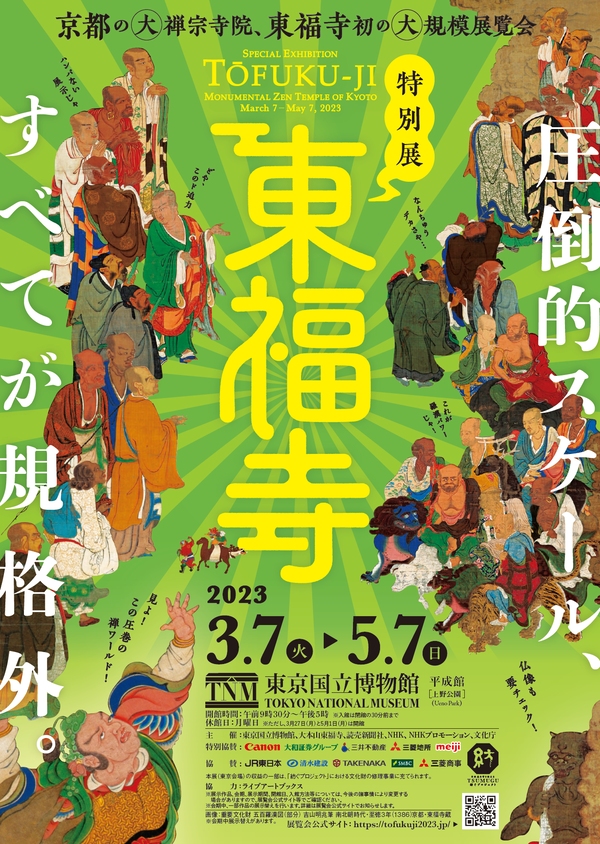

特別展「東福寺」(東京会場)チラシ表面 制作:ライブアートブックス

さてその前に…本展のポスター・チラシを見かけたことはありますか?

今回の展覧会で多くのご寺宝を公開くださった慧日山 東福寺(えにちさん とうふくじ)は京都を代表する禅寺のひとつ。巨大な建造物の数々を誇る歴史ある大寺院です。

「そんな大禅宗寺院の展覧会とあらば、さぞチラシのビジュアルも厳かなはず……いや、なんだこのポップなデザインは…!」そう驚いた方も多いのでは…。

コンペを通して選ばれたデザイン案をもとに関係者一同でブラッシュアップしたこのビジュアルには、実は展覧会の内容にリンクする様々な意味が込められています。

今回はその要素を紐解きながら、「予告編」として展示会場の様子を少しだけご紹介します。

(1)ビビットな色使い、本当に禅宗美術の展覧会?

さて、このビジュアル。まず目をひくのは鮮やかな色と大きな背景効果。

従来の「禅」のイメージとは少し違うのではないでしょうか。

実はここにひとつめの要素。

東福寺の開山・円爾(えんに・1202~1280)は嘉禎元年(1235)に海を渡り、南宋禅宗界のスーパースター・無準師範(ぶじゅんしばん・1177~1249)に師事。

帰国後、時の権力者・九条道家(くじょうみちいえ・1193~1252)に招かれ東福寺を開きます。

以来、円爾とその弟子達は中国仏教界とも太いパイプを持ち、対外交流を深める中でさまざまな海外の文物が東福寺にもたらされました。

そうした今でこそ禅宗文化の基軸となった文物も、当時は大きな驚きをもって迎え入れられたはず。

今回の展覧会ではそんな「衝撃」もお伝えできればと、広報物の段階からビビットな色使い、まるで効果音が出てきそうなインパクトある背景を採用しました。

左手前:重要文化財 円爾像 自賛

鎌倉時代 弘安2年(1279) 京都・万寿寺蔵

右奥 :重要文化財 無準師範像 師古賛

中国・南宋時代 宝祐2年(1254) 京都・東福寺蔵

展覧会第1会場入り口には師弟の肖像が並びます。

第1章「東福寺の創建と円爾」、第2章「聖一派の形成と展開」では師の無準師範から円爾、そして「聖一派(しょういちは)」と呼ばれた弟子たちを、ゆかりの禅宗美術の優品を通してご紹介。

同じく第4章「禅宗文化と海外交流」では、海外交流の一大拠点として発展した東福寺に集積された文物の数々をご覧いただけます。

禅宗をはじめとする日本仏教界、そして日本文化にも多くの影響を与えた、東福寺の驚くべき存在の大きさをご堪能ください。

(2) 多彩な衣装を身にまとう羅漢たち、伝説の絵仏師 若き日の代表作

続いて目に留まるのは何かを見上げて拝んだり、霊獣を乗りこなすお坊さんたちの姿。

このデザインの主役ともいえる、個性豊かで細部まで描きこまれた羅漢(らかん・釈迦の弟子で、仏教修行の最高段階に達したもの)たちです。

画像のもととなった重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」を描いたのは、東福寺を拠点に活躍し、「画聖」とも崇められた絵仏師・吉山明兆(きっさんみんちょう・1352~1431)。

同作品は東福寺に45幅、東京・根津美術館に2幅が伝わり、14年に渡る修理事業後、本展で初めて現存全幅を公開しています。

重要文化財 五百羅漢図 吉山明兆筆

南北朝時代・至徳3年(1386) 京都・東福寺蔵

展示風景(現在は第31~45号幅を展示中)

今にも動き出しそうな羅漢たち、各幅に描き分けられた50もの場面はひとつひとつが物語性を帯びています。

ビジュアルではその画力と「五百羅漢」という魅力的な画題を前面に押しだして、コミカルな(担当研究員がひねり出した)コメントも挿入。

絵画から飛び出した羅漢たちが、皆様を「明兆ワールド」へといざないます。

さらに展示室ではそんな羅漢たちが語りだすような、作品の躍動感を活かした特別な解説パネルも…。

この他にも第3章では「伝説の絵仏師・明兆」の大作がところ狭しと並びます。

その魅力の真髄についてはまたじっくりと。

(3)キャッチコピーに偽りなし!「圧倒的スケール、すべてが規格外。」

この展覧会・東京会場のキャッチコピーは言葉そのまま誇張無し。

巨大伽藍にふさわしい、まさに「圧倒的」な「スケール」感の作品が一度に並びます。

絵画作品も、書跡作品も、そして彫刻作品も、「すべてが」想像を超える「規格外」の大きさと迫力。

特に第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」では特別な空間構成で皆様をお迎えします。

キャッチコピーに負けない、大迫力の「圧倒的スケール、すべてが規格外。」を是非会場で体感してください。

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代 14世紀 京都・東福寺蔵

展覧会初出品。焼失した東福寺旧本尊の左手。その大きさはなんと2メートル以上!

これまでの禅宗美術の展覧会とはまた一味違った角度から、その魅力に迫る特別展「東福寺」。

チラシのオモテから辿るだけではもったいない、その壮大さを展覧会会場で味わえるのは5月7日(日)まで。

この機会に、ビジュアル背景色に採用した緑も映える、新緑の上野・東京国立博物館へお出かけください。

(注)展示作品および展示替え情報については、作品リスト(PDF)をご覧ください。

特別展「東福寺」作品リストを開く

(注)本展は事前予約不要です。混雑時は⼊場をお待ちいただく可能性があります。

(注)チケットの販売は展覧会公式サイトよりご確認ください。

特別展「東福寺」東京会場:東京国立博物館 平成館

桜の季節は過ぎましたが、会場までの順路を鮮やかな若葉が彩ります。

| 記事URL |

posted by 中束 達矢(広報室) at 2023年04月20日 (木)

永和9年(353)3月3日、王羲之が風光明媚な蘭亭に名士41人を招いて開催した曲水の宴は、北宋時代の李公麟(りこうりん)が描いた蘭亭図に基づいて、蘭亭序にまつわる諸資料を加えた蘭亭図巻が作られました。1780年、清の乾隆帝(けんりゅうてい)が明時代の拓本に拠って作らせた蘭亭図巻には、11人が2篇の詩を、15人が1篇の詩を賦し、16人は詩を賦さず、罰として大きな杯に3杯の酒を飲まされた、と注記しています。

蘭亭図巻(乾隆本)(らんていずかん けんりゅうぼん)(部分)

原跡=王羲之他筆

清時代 乾隆45年(1780) 林宗毅氏寄贈 東京国立博物館蔵

【東博後期展示】

王羲之の上には2篇の詩が刻されていますが、実際には6篇の詩を書いたことが、唐の『右軍書記(ゆうぐんしょき)』等の諸文献から分かります。孫綽(そんしゃく)が記した詩集の後序に拠ると、曲水の宴で作られた詩は多く、全ては詩集に載せなかったようです。酔いが回ると筆は進みますが、後で読み返すと、冷や汗が出る内容であったりするものです。

蘭亭図巻(乾隆本)(部分)

曲水の両岸に陣取る名士たちを見ると、鼻を赤らめた后綿(こうめん)は、どうやら酩酊してぐっすり寝入っているご様子。

蘭亭図巻(乾隆本)(部分)

一方、虞説(ぐえつ)は今し方書き終えた詩稿を手に持って、声高らかに朗読し、お隣の呂系(りょけい)は片膝を立て、耳を傾けて聞き入っています。

蘭亭図巻(乾隆本)(部分)

足下に飲み干した杯を置く楊模(ようも)は、気持ちよさそうに踊っています。42人のパリピが参加した曲水の宴は、後世に大きな影響を与えました。

蘭亭図巻(乾隆本)(部分)

日本における曲水の宴は、『日本書紀(にほんしょき)』に拠ると、顕宗天皇元年(485)3月上巳を筆頭に、486年、487年、691年に開催されたと伝えますが、信憑性には疑問符が付されています。

一方、『聖徳太子伝暦(しょうとくたいしでんりゃく)』では、推古天皇28年(620)3月上巳に、太子が奏して「今日は漢家の天子が飲を賜う日であるぞよ」とのたまい、大臣以下を召して、曲水の宴を開催。諸藩の大徳(冠位十二階の第一番目の位)ならびに漢と百済の文士たちに詩を作らせ、禄を賜りました。日中韓のにぎにぎしいパーティーは、聖徳太子絵伝にも描かれています。

国宝 聖徳太子絵伝(しょうとくたいしえでん)(部分)

秦致貞(はたのちてい)筆 平安時代・延久元年(1069)

【法隆寺宝物館の「デジタル法隆寺宝物館」で、8K高精細画像と複製を7月30日(日)まで展示】

『続日本紀(しょくにほんぎ)』には、文武5年(701)から延暦6年(787)まで15回にわたって開催されたものの、延暦9年(790)に故あって停止され、寛平2年(890)3月3日に再開されました。

源高明(みなもとのたかあきら)の『西宮記(さいきゅうき)』には、曲水の宴の式次第が記されています。その内訳は、(1)天皇出御、(2)王卿が参上し、(3)紙・筆が置かれ、(4)詩題が献上され、(5)三献して、(6)音楽が流れ、(7)身分の低い者から披講し、最後に(8)禄を賜る、という流れでした。

平安時代の中期に、パリピの帝王として君臨したのが藤原道長(ふじわらのみちなが)でした。道長の日記『御堂関白記(みどうかんぱくき)』には、曲水の宴をはじめとする数々のパーティーが記録されています。とりわけ、長保年間から寛弘年間にかけては、タガが外れたように頻繁に開催しています。王羲之が開催した曲水の宴は、時空を隔てた道長の時代にも受け継がれ、道長の部下であった藤原行成(ふじわらのゆきなり)らによって、世界に誇るべきかな表現も最高峰に到達したのでした。

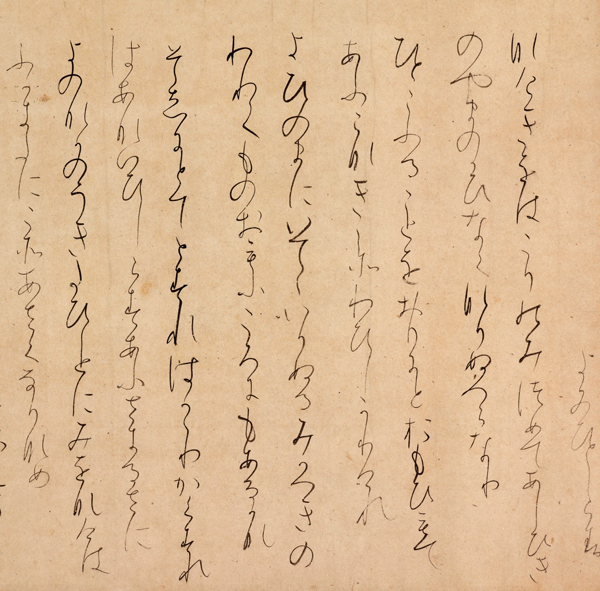

重要文化財 高野切第三種(こうやぎれだいさんしゅ)(部分)

伝紀貫之筆 平安時代 11世紀 東京国立博物館蔵

【書道博で4月23日(日)まで展示】

| 記事URL |

posted by 富田淳(東京国立博物館副館長) at 2023年04月18日 (火)

台東区立書道博物館(以下「書道博」)の鍋島稲子です。

東京国立博物館(以下「東博」)と書道博の両館で開催中の連携企画「王羲之と蘭亭序」は、早くも残すところ約1ヶ月となりました。

東博の植松瑞希さんから流れてきた觴(さかずき)が、目の前を通り過ぎる前にブログを書かないと、罰として大きな觴に三杯の酒を飲まされるかもしれない、ハラハラ&ドキドキリレーの1089ブログ!

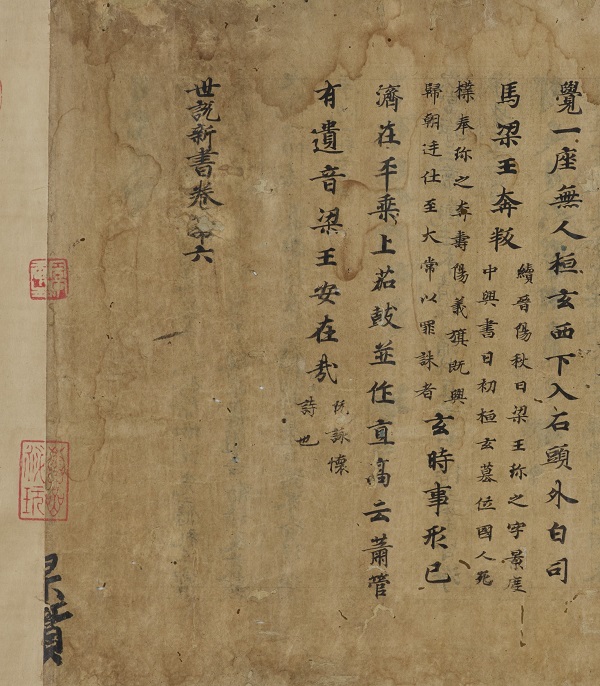

わたしからは、今回展示の作品中、国宝に指定されている「世説新書巻第六残巻」(せせつしんじょかんだいろくざんかん)についてお話しをしたいと思います。

『世説新語』とは、後漢時代の末から東晋時代(2~4世紀)にかけて活躍した、640人余りの名士の逸話集であり、いいことわるいこと、あることないことが書かれた、今でいうところのゴシップ誌ネタのようなものです。

南朝宋の劉羲慶(りゅうぎけい)が編纂し、梁の劉孝標(りゅうこうひょう)が注を付しました。

都合1120話が収録され、王羲之にまつわるエピソードは45話あります。

その中に蘭亭序の話も含まれ、『世説新語』は、蘭亭序の記述がある最古の文献としても知られています。

王羲之は、自分の書いた「蘭亭序」が、西晋の貴族であった石崇(せきすう)が詩会の雅宴で作った詩集の序文「金谷詩序」(きんこくしじょ)に匹敵するほどの文章だと、ある人がほめてくれたので、とてもうれしそうだった。

『世説新語』企羨(きせん)第16より

王羲之のほほえましいエピソードですね。

そうかと思えば、仲の良かった友人が亡くなると、手のひらを返したように故人の悪口を言ったり、気に食わない奴を無視したりバカにしたりと、王羲之のブラックな部分も描かれています。

清談好きな貴族たちの人間味あふれる姿が映し出された『世説新語』は、王羲之とその時代背景を知る格好の資料であり、読み物としても楽しい内容です。

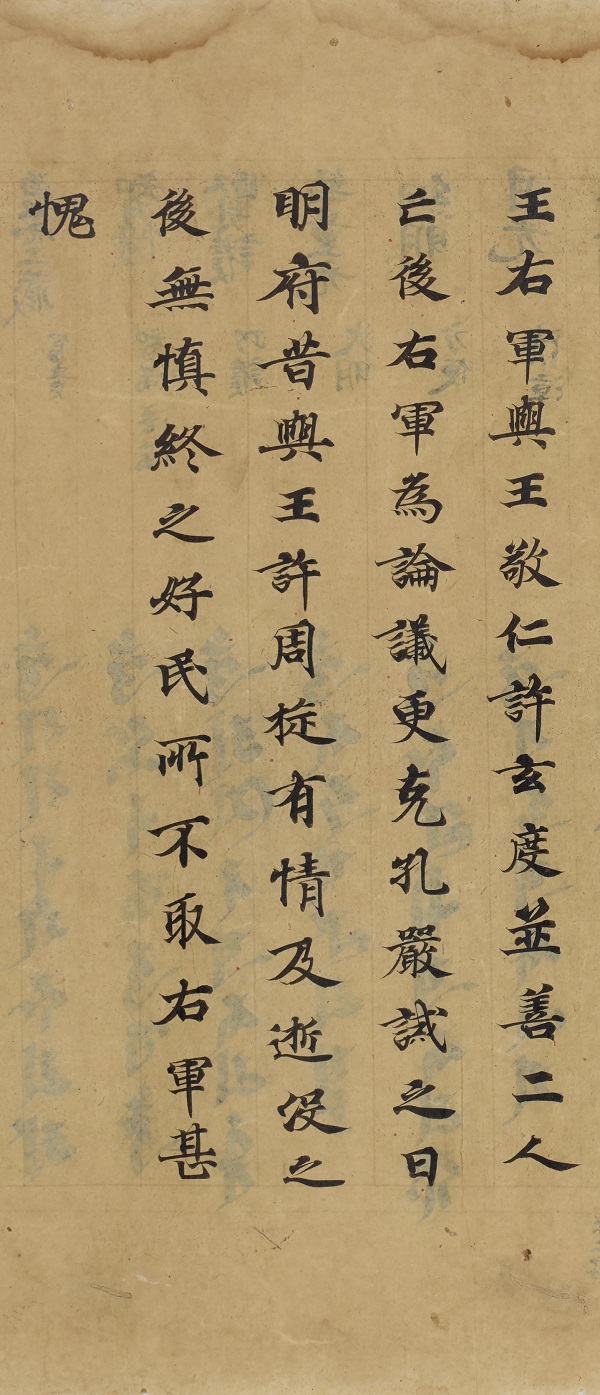

国宝 世説新書巻第六残巻-規箴・捷悟(きしん・しょうご)-(部分)

唐時代・7世紀 京都国立博物館蔵

【書道博で3月26日(日)まで展示】

親友の王敬仁(おうけいじん)と許玄度(きょげんど)が亡くなると、王羲之は彼らを手厳しく論じたので、孔巌(こうがん)がこれをいさめ、王羲之は自分を恥じた、というお話。

さて、日本には唐時代に書写された最古の『世説新語』が現存します。

巻末に「世説新書巻第六」と書かれていることから、唐時代には『世説新書』と呼ばれていたことがわかります。

「世説新書巻第六」は、明治時代の初期に西村兼文(にしむらかねふみ)が東寺で発見し、所蔵していました。

京都に住む文人の山添快堂(やまぞえかいどう)、北村文石(きたむらぶんせき)、山田永年(やまだえいねん)、森川清蔭(もりかわきよかげ)、神田香巌(かんだこうがん)は古写本に精しく、ぜひみんなで見にいこうと兼文を訪ねます。

現物を目の当たりにした時、清蔭が色めき立ち、ゆずってくれと言い出しました。

他の4人も欲しがり、ついには口論となったため、兼文は困り果て、しかたなく5人にゆずることにしました。

5人はこれを携え、帰りしなに旗亭へ立ち寄り、酒の席で「世説新語巻第六」1巻を5つに裁断し、くじ引きで各々1つ獲りました。

飲み終わると、みんな大笑いしながら家に帰りました。

この時、5分割された「世説新書巻第六」ですが、後に2つの残巻が1つに接合され、現在は4つの残巻が伝わっています。

東博所蔵の残巻には、尾題の「世説新書巻第六」や、旧蔵者の署名「杲宝」(ごうほう)の右半分が残っています。

本文の後にある神田香巌の跋文によると、杲宝は東寺観智院の開祖で、『本朝高僧伝』に見えると記されています。

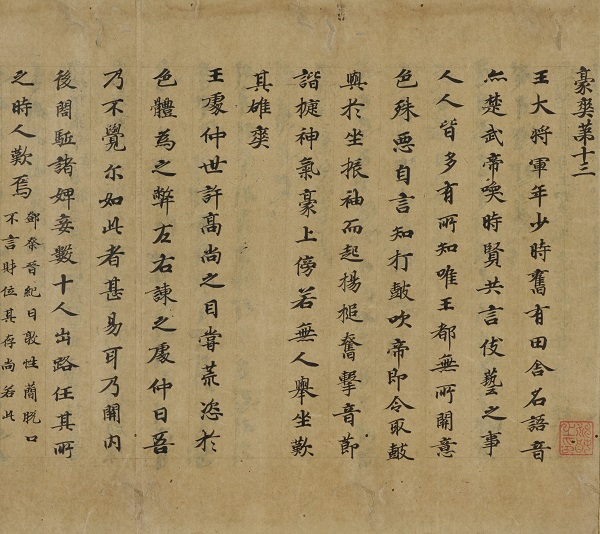

国宝 世説新書巻第六残巻-豪爽(ごうそう)-(巻頭部分)

唐時代・7世紀 東京国立博物館蔵

【書道博で3月28日(火)~4月23日(日)展示】

国宝 世説新書巻第六残巻-豪爽-(巻末部分)

唐時代・7世紀 東京国立博物館蔵

【書道博で3月28日(火)~4月23日(日)展示】

昨年、東博で開催の特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」でも展示されました!

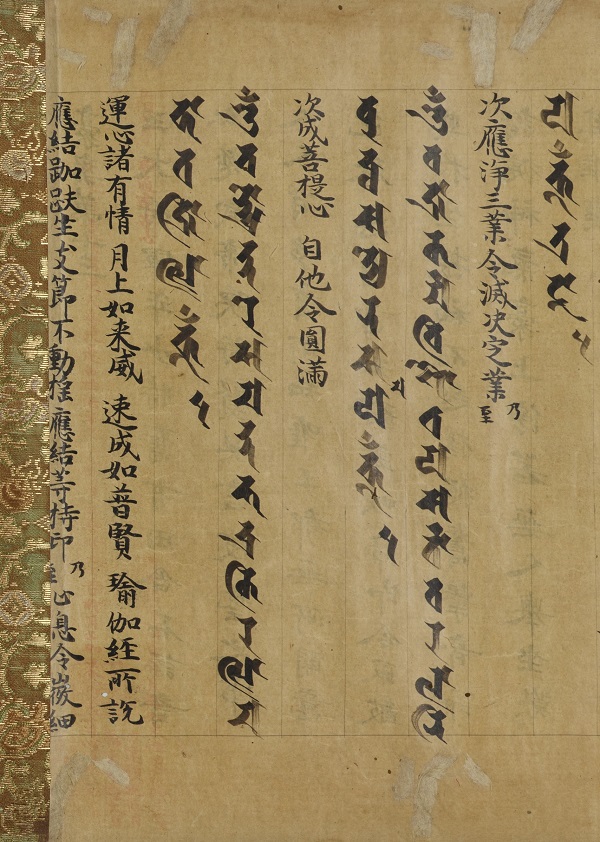

また紙背には、平安後期に書写された「金剛頂蓮花部心念誦儀軌」(こんごうちょうれんげぶしんねんじゅぎき)があり、平安時代にはすでに日本に伝わっていたこともわかります。

[参考]

国宝 世説新書巻第六残巻-豪爽-(紙背部分) 金剛頂蓮花部心念誦儀軌

(注)今回の連携企画では、東博・書道博とも紙背の展示はありません。

そしてなによりも、この作品のすばらしさは、唐時代に完成した楷書の字姿を肉筆で見ることができる点にあります。

美しく力強い筆勢で書かれ、理知的で典雅な響きを持つ「世説新書巻第六」は、日本にのみ現存する、まさに国宝の威厳と風格を備えた、唐時代7世紀の写本の傑作です。

会期中、残巻を書道博で順番に展示していますので、お見逃しなく!

「王羲之と蘭亭序」余話、ここだけのヒ・ミ・ツ

●平成館で開催中の特別展「東福寺」(~5月7日(日))では、国宝「太平御覧」(たいへいぎょらん/京都・東福寺蔵)の第75冊において、王羲之の書論と伝わる部分を4月9日(日)まで展示中!

●東洋館9室「中国の漆工」では、「蘭亭曲水宴堆朱長方形箱」(らんていきょくすいのえんついしゅちょうほうけいばこ)を4月2日(日)まで展示中!

東博館内で、王羲之や蘭亭序にまつわる作品をぜひ探してみてください!

| 記事URL |

posted by 鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) at 2023年03月24日 (金)