1089ブログ

皆様、暑中お見舞い申し上げます。

教育講座室の神辺です。

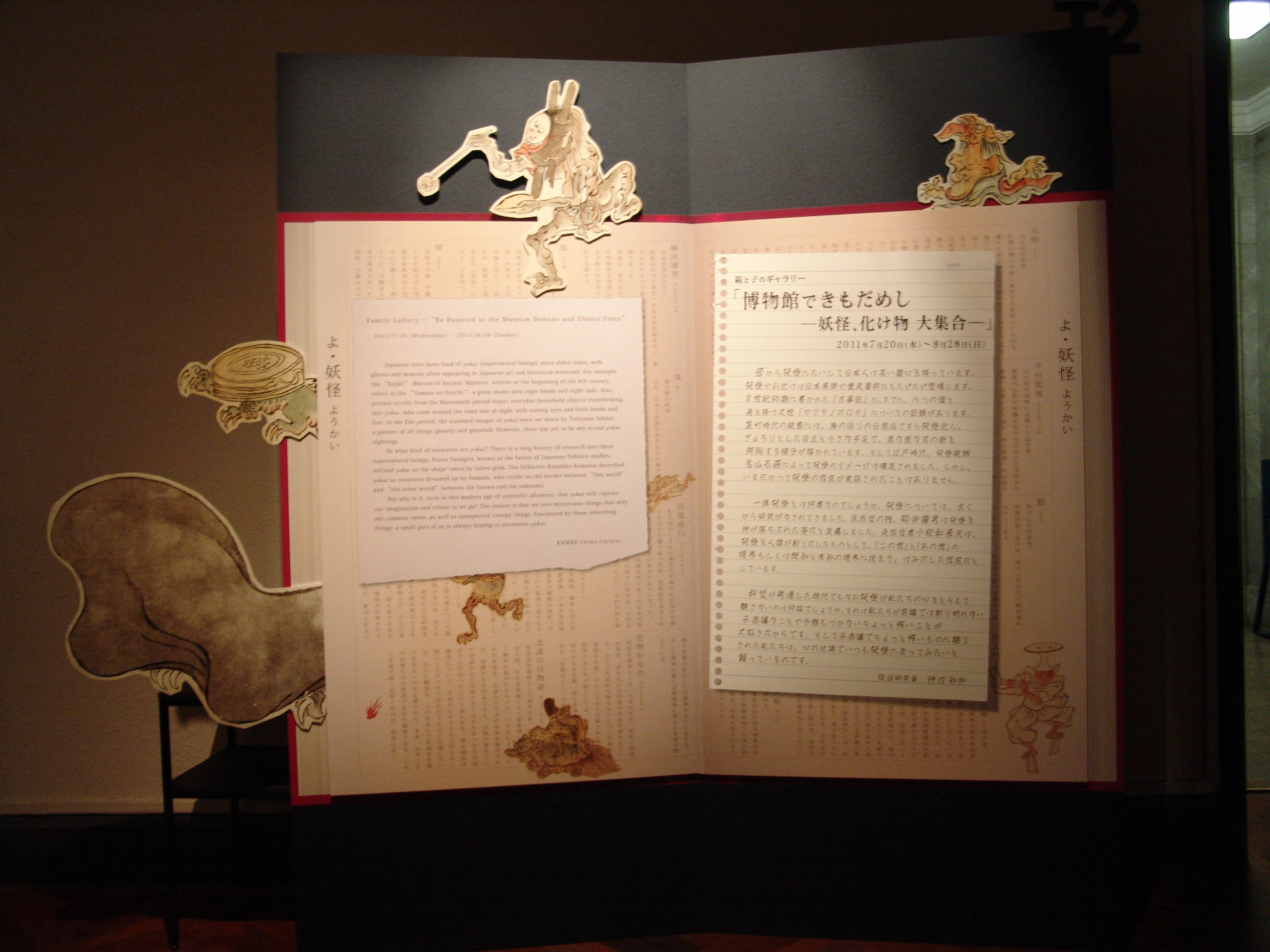

いよいよ本館特別2室で親と子のギャラリー「博物館できもだめし」(2011年7月20日(水)~8月28日(日))が始まりました!

昨年は「ゲゲゲ…」ブームで妖怪をテーマとした展覧会が各地で行われましたが、

「博物館きもだめし」は、絵画・金工品・彫刻など様々な日本美術品の妖怪をご覧いただける『トーハクならでは』の妖怪展です。

有名どころの百鬼夜行図(ひゃっきやこうず)を始め、鳥山石燕(とりやませきえん)の妖怪画、北斎の浮世絵、お能の面や鬼の彫刻もご覧いただけます。

明治時代の図鑑でもある博物館虫譜に掲載された河童のスケッチも一見の価値有りだと思います。

それでは、見どころポイントを紹介いたしましょう。

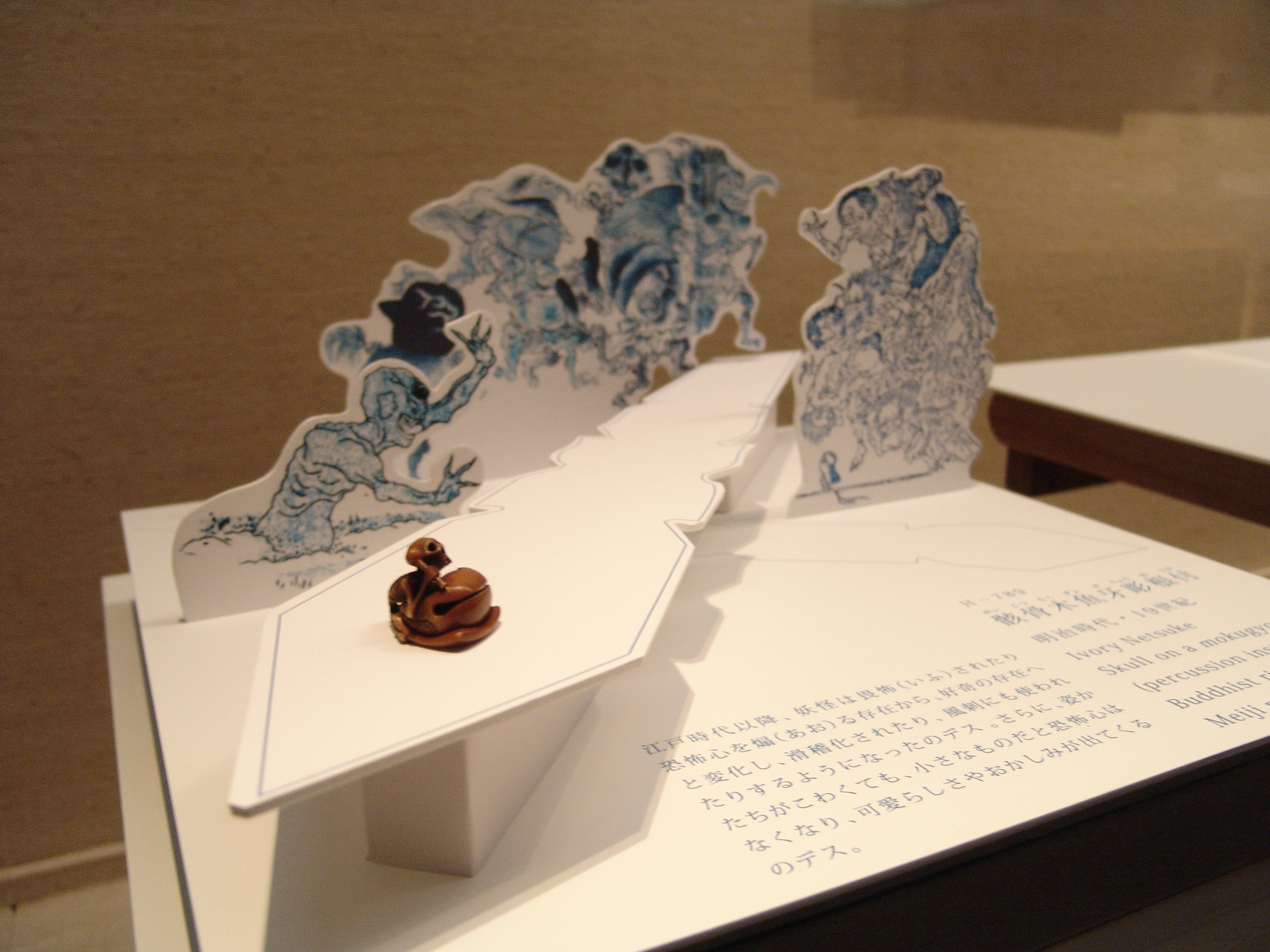

見どころ(1) 小さな愛らしい妖怪たち

天狗、河童、骸骨、鬼の根付と目貫の韋駄天と邪鬼はケースに顔を近づけてじっくり見てもらいたい作品です。

展示デザインもひと工夫してみました。

いずれの妖怪もポケットに入れて連れて帰りたいくらいかわいらしいです。

見どころ(2) 狸

展示室奥、ひと際目を惹く妖怪?が…。

この存在感は格別です。

なぜだか「タヌキ先生」と呼んでしまいます。

見どころ(3) 解説パネル

妖怪図鑑をイメージしたパネルには、研究者の考えをメモした付箋などが貼り付いています。

パネルの総文字数はちょっとした短編小説くらいありますので、興味があるところだけ選んで読んでみてください。

おススメはやはり天狗食レシピです!

おまけ この顔を見つけたらぜひ天井を見上げてみてください。

そして最後にお時間がございましたらアンケートで皆さんの感想をお聞かせいただければ幸いです。

逢魔が刻とも呼ばれる夏の夕暮れ、夕涼みを兼ねて妖怪たちに会いにいらしてください。

本館の正面玄関を入れば、妖怪たちがみなさんをお待ちしています。

そして、展示室までご案内しますので、どうぞお楽しみに。

列品解説「博物館の妖(あやかし)」 本館 特別2室 2011年8月26日(金) 18:30 ~ 19:00

※当日受付

ファミリーワークショップ 「博物館できもだめし」 平成館 小講堂 2011年8月20日(土)10:30 ~ 12:30

※申し込み締め切りは2011年8月5日(金)必着

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 神辺知加(教育講座室) at 2011年07月25日 (月)

今回は不動明王の顔に注目です。

不動明王は怖い顔をして剣と索(ロープ)を持っています。

さまざまな欲望に惑わされる人々の迷いを剣で断ち切り、欲の海に溺れる人々をロープで引き上げてくれる頼りになるほとけさまです。

怖い顔は親が子を叱るのと同じで、人々に対する愛情がその内側にはあるのです。

さて、不動明王の顔は、大きく2種類あります(天台僧円珍が感得した黄不動は作例が少ないので今回は省略します)。

今、本館11室に展示中(2011年5月24日(火)~2011年11月13日(日)展示)の像(C-1525)の顔は、

髪がカールしていて、右目を大きく開き、左目はすがめ、閉じた口の左上の牙と右下の牙が外に出ています。

4枚全て 不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 (C-1525)

一方、現在展示していませんが、当館所蔵のこちらの像は直毛をきれいにとかして、

両目を開き、上の歯で下唇を噛んでいます。

2枚全て 不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 岡野哲策氏寄贈 (C-1851)

こちらは、はじめて不動明王を日本にもたらした空海が伝えた曼荼羅に描かれた姿で、

京都の教王護国寺(東寺)をはじめ真言宗のお寺に多い顔です。

空海(弘法大師)が伝えたのでこの顔の不動明王のことを「弘法大師様(こうぼうだいしよう)」と言います。

それに対して、今展示中の像(C-1525)の顔は、空海より後に中国に渡ったお坊さんが伝えたもので、真言宗、天台宗の両方で造られました。

顔だけではなく、頭のてっぺんも両者は違います。

不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 (C-1525)

中央の花のようになっているのを莎髻(しゃけい)と言います。

髻は髪を束ねたもの、莎は、はますげという草の名前で、これで髪を結うため莎髻と呼ぶのです。

怖い顔に似合わずおしゃれですね。

不動明王立像(部分) 平安時代・11世紀 岡野哲策氏寄贈 (C-1851)

こちらは小さな穴があるだけですが、

以下3枚全て 不動明王立像(部分) 鎌倉時代・13世紀 個人蔵

もとはこういう物が載っていました。

真上からではわかりにくいですね。

頭の頂に蓮の花を載せています。

弘法大師様の不動明王像は必ず頭に蓮華(頂蓮と呼びます)を載せます。

頭の上だけで顔を出さないのは失礼ですね。

こちらの顔は今展示中の像と同様で、しかし莎髻でなく頂蓮を載せる折衷のような形です。

残念ながら、今展示中の不動明王像(C-1525)の頭の上はご覧いただくことができません。

隠れたおしゃれとして紹介しました。

「空海と密教美術」展で出品されている不動明王像(作品No.96 京都・醍醐寺蔵)はどちらの顔でしょうか?

頭の上には何が載っているでしょうか?

胎蔵界曼荼羅(作品No.68 京都・教王護国寺蔵 (2011年8月21日まで展示)、作品No.42 和歌山・金剛峯寺蔵 (2011年8月16日から9月4日まで展示))にも不動明王が描かれていますので探してみてください。

ヒント:赤い焔を背に青黒い体、坐った姿です。左手には羂索(ロープ)、右手には剣を持っています。

(講演会のお知らせ)

本ブログを執筆した当館学芸員が

特集陳列「運慶とその周辺の仏像」(2011年7月12日(火)~10月2日(日) 本館14室)に関連して

講演会「運慶 その造形と人物像」(2011年7月30日(土) 平成館 大講堂 13:30より) にて講演します。

その特集陳列に関連したブログも公開済み。

ご一読の上、ご観覧することをおすすめいたします。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2011年07月23日 (土)

今日はとても大事なご報告があります。

一休宗純

みなさんはこの人をご存知でしょうか。

30代以上の方はアニメ「一休さん」でお馴染みのとんちんかんちん一休さんですね。

若い人は昔話や歴史の教科書で名前を聞いたことがあるかもしれません。

実は当館の収蔵品の中には、一休さんの書や肖像画があります。

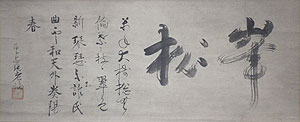

昨年、その一休さんコレクションに新しく「一休宗純墨跡 七言絶句『峯松』」が加わりました。

一休宗純墨跡 七言絶句「峯松」 一休宗純筆 室町時代・15世紀

5月から6月にかけて展示した新収品展でもご披露したこの書、実は7月13日(水)に一日だけ特別に飾られました。

それは、この作品が賛助会の寄付金によって購入された作品だからなのです。

そしてこの日、賛助会の感謝会が開催されました。

大事なご報告、というのは、私どもの博物館の活動が賛助会のみなさまによって支えられている、というご報告です。

平成13年に独立行政法人になった国立博物館ですが、多くのお客様にご来館くださり、入館料収入が増えても、

政府からの運営費は一定額減らされています。

そんな中、寄付金は、当館の事業を進めるに当たって大変貴重な存在なのです。

これまでも、自主企画展へのサポート、収蔵品修理へのサポート、そして収蔵品購入へのサポートなど、

当館の活動の中でも根幹的な部分へのご支援を賜っております。

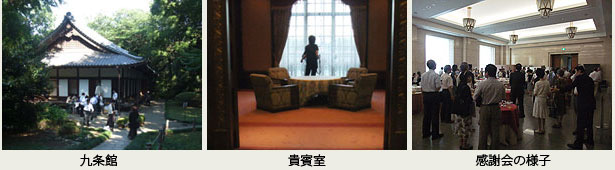

感謝会当日には、特別会員の17法人、団体維持会員の30法人、個人会員約200名のうち、

183名もの賛助会員様にお集まりいただき、賛助会事業の報告、見どころ説明(一休宗純墨跡など)、

そして庭園の九条館、本館貴賓室へのご案内の後、ささやかな感謝の会を開催させていただきました。

東京国立博物館の使命は、日本の伝統と文化を未来へ、そして世界へ伝えることだと思っております。

賛助会のみなさまにおかれましては、その使命にご賛同してくださったことをここで改めて感謝申し上げると共に、

この使命にご賛同くださるみなさまの更なるご支援を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 樋口理央(総務課長) at 2011年07月22日 (金)

夏も本番です。今年の夏の計画はお決まりでしょうか。

トーハクでは、本日(2011年7月20日)から「空海と密教美術」展がオープンしました。

本展のみどころのひとつに、東寺よりお出ましいただいた8体の仏像による「仏像曼荼羅」があり

仏像1体1体も、群像としても、じっくりとご覧いただける会場は必見です。

曼荼羅の中に入りこんで、後ろから見る姿は圧巻です。

……が、本展は、空海自筆の書、請来の経典、仏像、仏具、図画など、

全てが見どころであるということを、このブログで声を大にしてお伝えします。

前日に行われた内覧会でもたくさんの方におこしいただき、

多くの方がすべての作品のまえで足を留めてご覧になる様子からも改めて実感しました。

さて、秘密の教えと書く「密教」は、難解な教えであるといわれていますが、

それを習得して日本に伝え、真言宗の開祖となったのが弘法大師空海です。

エリート官僚の道から厳しい修行生活に転じて

唐で密教の奥義を極めて、官寺である東寺を密教の道場として賜るにいたった空海の人生、

そして空海にまつわる数々の伝説や、密教特有の加持祈祷などの神秘性は、

これまでの歴史でもたくさんの人を惹きつけてきました。

空海が唐からの請来品の品目や説明を著した「御請来目録(ごしょうらいもくろく)」には

「密教は奥深くて文章で表わすことは困難であるためかわりに図画を用いる」とあります。

現存する最高峰の密教美術が集まり、その世界観を堪能できるのが、今回の「空海と密教美術」展です。

確かに、密教の真髄、その魅力は文章で表現するのは、とても難しいとこのブログでも実感。

でも、これからも本展で楽しめるような関連情報をお届けしますのでどうぞお楽しみに。

そして、ぜひ展示品を通じて空海の想いを感じるために、この夏トーハクにいらしてください。

「空海と密教美術」展は9月25日(日)まで平成館にて開催しております。

最後に、本展にご協力いただいた皆様に感謝して。結

記念講演会(3)「心の中に息づく祈り-弘法大師空海-」申込受付中(応募者多数の場合は抽選)

記念講演会(4)「吉野・高野の道」「空海大師と讃岐-御誕生所善通寺の歴史と寺宝-」申込受付中(応募者多数の場合は抽選)

「仏像曼荼羅」人気投票受付中!

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林もとこ(広報室) at 2011年07月20日 (水)

今回皆さんにはトーハクでイベントを開催することについてご紹介します。

トーハクでは、貸し会場としてイベント利用ができます。

企業様の新作発表会、VIP顧客を招いてのケータリングパーティー、コンサートイベント、

新車種などの展示イベント、ファッションショー等、様々な用途でご利用いただいています。

イベントができる時間帯は閉館後、休館日。

もちろん、完全貸し切りの状態です。

さらには、トーハクの展示室も貸し切りで観覧することもできます。

今回は、7月5日(火)にご利用いただきましたキョーリン製薬ホールディングス株式会社様のイベントをご紹介します。

キョーリン製薬ホールディングス株式会社様には、社内向けの説明会及び、懇親会会場としてトーハクをご利用いただきました。

当日は以下のような流れで進行しました。

まずは、社員の皆様はトーハクの総合文化展をご堪能していただきました。

やはりトーハクをご利用いただくならば、トーハクが誇る展示を楽しんでいただきたいです。

説明会開始時間のだいぶ前からお越しいただき、展示をご覧になられていた社員の方が多数いらっしゃいました。

その後、大講堂で社内説明会。

普段はトーハクの講演会で使っている場所ですが、外部貸し出しも行っています。

収容人数は393人。

もちろん、プロジェクターなどの各種必要設備も備え付けています。

上はキョーリン製薬ホールディングス株式会社様の社内説明会の一幕です。

各部署のユニークなご紹介で会場内は笑い声に包まれていて、一体感、団結感が伝わってきました。

夜になりましたら、法隆寺宝物館エントランスでの立食パーティー。

乾杯の音頭とともに一斉に歓談が始まりました。

夜の法隆寺宝物館は数少ない照明で薄暗く照らされ、素敵な空間を作り出します。

普段はめったに見られない夜の法隆寺宝物館が、イベント時の特別なひと時を演出させていただきます。

さあ、懇親会が終わったら、皆様帰路へとつきます。

そこで、最後まで飽きさせないのが、トーハク。なんと…

この黒門からご退館です!

黒門とは江戸時代に築かれた鳥取藩池田家江戸屋敷の正門で重要文化財です。

モダンな法隆寺宝物館でパーティーをお楽しみいただき、最後は江戸時代の文化財の情緒を楽しみながらお帰りいただきました。

これもトーハク会場ならではの体験ではないでしょうか?

今後とも、イベントにご参加くださった皆様に満足していただくよう励むのはもとより、その中でトーハクの素晴らしさも伝えていけたらと思っています。

皆様も思い出づくりに、ぜひトーハクでのイベントのご利用をよろしくお願いいたします。

施設利用のお申し込み、お問い合わせについては施設有料貸出のページをご覧ください。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 柳澤想(警備・お客様担当) at 2011年07月17日 (日)