1089ブログ

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は「日本国宝展」担当研究員のなかのチーフ、伊藤信二さんといっしょに展覧会を見に行くほ。

よく来たねトーハクくん。

人々の「祈り、信じる力」がぎゅっと凝縮して出来た、さまざまな「かたち」を見に行こう。

ちなみに私の名前が「信二」だから、この展覧会のキャッチコピーが「祈り、シンジる力」になったんだ。

なんつってな!

![]() ……。おすすめの展示を教えてほ。

……。おすすめの展示を教えてほ。

![]() あ、うん。やっぱりココだなあ!

あ、うん。やっぱりココだなあ!

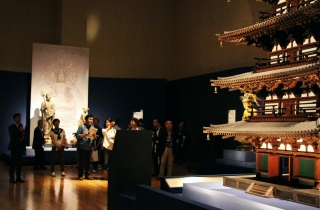

国宝 元興寺極楽坊五重小塔(がんごうじごくらくぼうごじゅうのしょうとう)

奈良時代・8世紀 奈良・元興寺蔵

奥側に見えているのは、国宝 観音菩薩坐像、勢至菩薩坐像(かんのんぼさつざぞう せいしぼさつざぞう)

平安時代・久安4年(1148) 京都・三千院蔵

![]() うほーーー!!こりゃすごい迫力だほ!!

うほーーー!!こりゃすごい迫力だほ!!

![]() 高さは5メートル50センチ。もちろん、東京にやってくるのは初めてだよ。

高さは5メートル50センチ。もちろん、東京にやってくるのは初めてだよ。

この展覧会で唯一、「美術工芸品」ではなく「建造物」として国宝に指定されているんだ。

![]() 建物を、いったいどうやって展示室まで持ってきたんだほ?

建物を、いったいどうやって展示室まで持ってきたんだほ?

![]() それは語るとちょっと長くなるから、別のブログで紹介するとして、

それは語るとちょっと長くなるから、別のブログで紹介するとして、

今日はこの塔の見どころを紹介するね。

『全国の五重塔のモデル?!』

![]() 「五重塔」ってお寺でよく見るけど、何のためのものだほ?上に登って景色を見るのかなあ。

「五重塔」ってお寺でよく見るけど、何のためのものだほ?上に登って景色を見るのかなあ。

![]() いやいや、あの中には階段があるわけじゃないし、そもそも登るためのものじゃないんだよ。

いやいや、あの中には階段があるわけじゃないし、そもそも登るためのものじゃないんだよ。

五重塔とは、仏舎利(お釈迦様の遺骨)を安置するための機能をもった建物のこと。

大事な仏舎利を荘厳するためのものだよ。

![]() ショーゴンって?

ショーゴンって?

![]() 美しく飾る、っていう意味。

美しく飾る、っていう意味。

通常は、容器の中に入れた仏舎利を礎石の中に埋めて、その上に五重塔を建てるんだ。

大きな構えで仏舎利を守って善美を尽くすことで、信仰の篤さや想いの深さを表したんだよ。

日本書紀の記述のなかに、「仏の舎利を以て、法興寺の刹の柱の礎の中に置く」という一文がある。

ちょうど今、その一文が書かれた国宝 日本書記(巻第二十二 平安時代・10~11世紀 京都国立博物館蔵 11月9日(日)まで展示)が展示されているから、あわせて見てみてね。

![]() そうか、五重塔は仏舎利を守ってくれているんだね!

そうか、五重塔は仏舎利を守ってくれているんだね!

そしたら、この五重小塔の下にも仏舎利があったの?

![]() いや。この五重小塔の役割は、普通の五重塔とはちょっと違うかもしれないんだ。

いや。この五重小塔の役割は、普通の五重塔とはちょっと違うかもしれないんだ。

これは比較的簡単に解体できて、内部の構造を見ることが出来るので、

「当時各地に建立された国分寺などのお寺の塔の本様(ためし、と読む。雛形のこと)だったのでは」というのが、現在最も有力な説だ。

![]() ふぉー!

ふぉー!

この塔がモデルになって、全国の五重塔が作られたかもしれないってことだほ!すごいほー!

『当時の様式を、今に伝える』

![]() トーハクくん、この辺から屋根裏を見てみて。

トーハクくん、この辺から屋根裏を見てみて。

屋根の垂木を支えてる桁(けた、横方向の部材)が見えるでしょう?

この柱は「丸桁(がぎょう)」と言うんだ。丸く削られた桁っていう意味。

この塔が作られた奈良時代には、こんな風に断面が丸い桁がスタンダードだったんだけど、時代が下るにつれて、桁は四角くなっていく。

それでも丸桁という名称だけは残るんだよ。

![]() 奈良時代の建築の特ちょうが残ってるんだね。

奈良時代の建築の特ちょうが残ってるんだね。

![]() そう。特徴はまだまだあるぞ!

そう。特徴はまだまだあるぞ!

ちょっと離れた場所から見てみよう。

1番上の屋根の勾配が緩やかなのが分かるかな?

![]() うん、なだらかだほ。

うん、なだらかだほ。

ボクの五重塔のイメージは、もっと三角の屋根だほ。

![]() そうだよね!これも時代の特色のひとつ。

そうだよね!これも時代の特色のひとつ。

もし瓦屋根にして実際の大きさ(約50m)で屋外に建てたら、瓦の重みでだんだんと歪んできてしまう。

屋外に立てられた五重塔は、改修する際に勾配を急にして対処しているから、トーハクくんがイメージした三角屋根の五重塔は改修後のものなんだ。

でもこの塔は、緩いカーブを保っているね。制作当初のままってことだ。

これは、室町時代後期以降、屋内で設置されていたから、瓦や雨雪による重みの心配をしなくて済んだのかも知れないね。

![]() そっかあ。

そっかあ。

この塔は、奈良時代の建築スタイルを、今に伝えてくれているんだほ!

奈良時代の人たちって、複雑な組み方が出来て、とっても頭いいほー。

![]() そうだね。あと、相輪が大きく作られているのも見どころだね。

そうだね。あと、相輪が大きく作られているのも見どころだね。

この比率のまま実際のサイズにしたら、相輪はものすごい大きさになる。

![]() でも、この五重小塔にはこのサイズがベストだと思うほ。

でも、この五重小塔にはこのサイズがベストだと思うほ。

かっこいいからオーケーなのだほ。

![]() そうだよね、私もそう思うよ!

そうだよね、私もそう思うよ!

これはこれで、バランスがとれてるよね!

![]() 伊藤さん、見どころをたくさん教えてくれて、どうも有難うございました!

伊藤さん、見どころをたくさん教えてくれて、どうも有難うございました!

(手前)国宝 善財童子立像 (ぜんざいどうじりゅうぞう)

鎌倉時代・建仁3年(1203)~承久2年(1220) 奈良・安倍文殊院蔵

『正倉院宝物、特別出品!』

![]() トーハクくん、いま勝手に終えようとしたでしょ(怒)。

トーハクくん、いま勝手に終えようとしたでしょ(怒)。

11月3日まで特別出品されている正倉院宝物を忘れちゃいかんよ!

![]() おおお!期間限定の正倉院宝物出品を見逃すところだったほ!危なかったほー。

おおお!期間限定の正倉院宝物出品を見逃すところだったほ!危なかったほー。

伊藤さん、特に紹介したいのはどの宝物だほ?

![]() 教科書でもお馴染みの、この宝物です。

教科書でもお馴染みの、この宝物です。

鳥毛立女屏風 第3扇 (とりげりつじょのびょうぶ) (北倉44) (部分)

奈良時代・8世紀 正倉院宝物 11月3日(月・祝)まで展示

![]() トーハクくん、中国の俑(よう)でこういう作品を見たことないかな?

トーハクくん、中国の俑(よう)でこういう作品を見たことないかな?

![]() どっかで見たほ、どっかで…、あっ!思い出した!

どっかで見たほ、どっかで…、あっ!思い出した!

特別展「東アジアの華 陶磁名品展」で展示されているのを見たほ!

![]() そう!それ!

そう!それ!

ふっくらとボリュームのある体型で、ぽってりした唇の唐風美人が描かれているね。

当時の唐ではこういう女性が「美女」とされていたんだ。

唐文化を積極的に取り入れていた奈良でも、もちろんこれがトップモードのスタイル、理想の姿とされていた。

![]() 今で言う「ぽっちゃり美人」さんだね。ボクの好みだほ。

今で言う「ぽっちゃり美人」さんだね。ボクの好みだほ。

伊藤さんさっき「教科書でおなじみ」って言ってたけど、この宝物はどうして教科書に載っているほ?

きっと何か理由があるのだほ。

![]() それは、8世紀の絵画自体が希少で貴重だからだよ。

それは、8世紀の絵画自体が希少で貴重だからだよ。

トーハクくんは特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」に出品されていた「法華堂根本曼荼羅図(ほっけどうこんぽんまんだらず)」を覚えているかな?

![]() うん!塚本研究員がブログで紹介してたほ!

うん!塚本研究員がブログで紹介してたほ!

![]() そうだね。

そうだね。

奈良時代の本格的な絵画だと、「法華堂根本曼荼羅図(ボストン美術館蔵)」、「吉祥天像(薬師寺蔵)」、そしてこの「鳥毛立女屏風(正倉院蔵)」くらいしかないんだ。

![]() そんなに少ないんだ!

そんなに少ないんだ!

この宝物も、奈良時代の人々のスタイルを今に伝えてくれているんだね!

そんな貴重な宝物がこうして目の前で見られるなんて…、なんだかグッと来るほ!

![]() そうね。本当にそう。ぅぅっ…

そうね。本当にそう。ぅぅっ…

![]() 伊藤さん、どうしたほ?

伊藤さん、どうしたほ?

![]() 感動して、泣きそうですっ!!

感動して、泣きそうですっ!!

![]() ええっ!

ええっ!

![]() 昔から、人々は何かに向かって手を合わせて、祈り、信仰してきた。

昔から、人々は何かに向かって手を合わせて、祈り、信仰してきた。

今を生きる私たちは、作品を通してその想いを受け取るわけです。

これだけたくさんの想いが詰まった展覧会、なんて贅沢なんだー(泣)!

![]() うんうん、たしかにだほ!

うんうん、たしかにだほ!

![]() 「国宝だから素晴らしい」のではなく、「信仰の所産として素晴らしいから国宝になった」のです。

「国宝だから素晴らしい」のではなく、「信仰の所産として素晴らしいから国宝になった」のです。

そのことを、一人でも多くの方に知っていただき、作品をご覧いただきたいと心から思います。

![]() おおお!伊藤さんが、男泣きしているほ!

おおお!伊藤さんが、男泣きしているほ!

この感動を、ぜひ「日本国宝展」の会場で皆さんも体験してくださいだほ!

伊藤信二(広報室長)専門は金工です。

「日本国宝展」は12月7日(日)まで開催しています。会期中、展示替えがありますので、お目当ての作品をお見逃しのないよう、ウェブサイトでチェックしてみてください!

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2014年10月21日 (火)

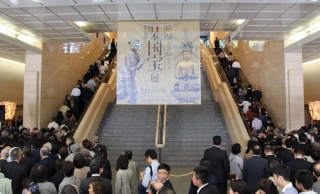

本日、「日本国宝展」が開幕しました!

それに先立ち、昨日は開会式・内覧会が行われました。

ご参加いただいたお客様の数は、午前中に行われた報道内覧会とあわせて約1700名!

心配されていた台風も過ぎ、皆様の大きな期待を受けて好発進となりました。

展示室に入ってすぐ、お客様からも「おおっ!」と声が上がった国宝 玉虫厨子(たまむしのずし)(飛鳥時代・7世紀 奈良・法隆寺蔵)が展示されています。

この迫力はウェブサイトではご紹介できないので、ぜひ会場でご覧ください。

よーく見ると、美しい玉虫の羽根がちらりとご覧いただけます。感激!

その次に広がるのは、特別出品「正倉院宝物」のコーナーです!

「鳥毛立女屏風(とりげりつじょのびょうぶ) 第1扇 第3扇(北倉44)」など、

教科書で見た、あの有名な作品が目の前に!胸が高鳴ります!

お客様も、ガラスに顔を近づけてじっくりご覧になっていました。

正倉院宝物特別出品は11月3日(月・祝)までの期間限定です。お見逃しのないように!

今回注目の展示は、仏画のコーナーです。

「こんなに作品に近づいてご覧いただけるのは滅多にないこと!」と仏画の研究員が熱っぽく語っていました。

平安仏画ならではの美しい場面描写や、繊細で透明感のあるお肌のツヤ、截金(きりかね)の技法など、

今まで見えなかった表現が見えてくるかもしれません。

本展覧会は、展示替えがとても多いです。

うっかりしていると見逃してしまいそう…

ということで、早々に展示期間が終了してしまう作品をご紹介します。

国宝 当麻曼荼羅縁起絵巻(たいままんだらえんぎえまき)

鎌倉時代・13世紀 神奈川・光明寺蔵 10月26日(日)までと、10月28日(火)~11月9日(日)で1巻ずつ展示替え

国宝 沖ノ島祭祀遺跡出土品のうち 金銅製龍頭(こんどうせいりゅうとう)

古墳時代・6世紀 福岡・宗像大社蔵 10月26日(日)まで

国宝 源氏物語絵巻 柏木(げんじものがたりえまき かしわぎ)(二)

平安時代・12世紀 愛知・徳川美術館蔵 10月26日(日)まで

国宝 信貴山縁起絵巻 尼公巻(しぎさんえんぎえまき あまぎみのまき)

平安時代・12世紀 奈良・朝護孫子寺蔵 10月26日(日)まで

国宝 後鳥羽天皇像(ごとばてんのうぞう)

伝藤原信実筆 鎌倉時代・13世紀 大阪・水無瀬神宮蔵 10月26日(日)まで

国宝 周茂叔愛蓮図(しゅうもしゅくあいれんず)

狩野正信筆 室町時代・15世紀 九州国立博物館蔵 10月26日(日)まで

これから、「日本国宝展」の魅力をどんどんお伝えするべく、

このブログで研究員が見どころを解説していきますので、ぜひ楽しみにしていてください!

芸術の秋は、「日本国宝展」で決まりです!

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2014年10月15日 (水)

研究員のイチオシ作品! ~東アジアの華 陶磁名品展・中国編~

日本・中国・韓国のやきものの名品が集結した

2014年日中韓国立博物館合同企画特別展「東アジアの華 陶磁名品展」。

今回は、中国・北京にある中国国家博物館からやってきた、イチオシの作品について紹介します。

中国国家博物館

中国国家博物館は、1912年に設立された「中国歴史博物館」と、

1950年に設立された「中国革命博物館」が2003年に合併してできた歴史ある博物館です。

2007年から改築および拡張工事が行なわれ、地上5階・地下2階、

建築総面積20万平方メートルにおよぶ世界最大級の広さとなりました。

収蔵作品数は古代から近代までおよそ120万点、

これは東京国立博物館の10倍以上の数です。

北京には中国国家博物館のほかに、故宮博物院や首都博物館など

大規模な博物館がまだまだあることを考えると…さすが中国、規模が違いますね。

さて、本展覧会のテーマは「陶磁器」。

中国国家博物館には、おもに古代の遺跡や貴人墓から出土した土器や陶器が数多く収蔵されています。

展覧会には灰陶や唐三彩など名品15点が出品されていますが、

なかでも私のイチオシは「秘色(ひしょく)」青磁碗です。

2級文物 青磁碗

唐時代・9世紀

陝西省扶風県法門寺塔地宮出土

本作品は紙に包まれ、漆塗りの容器に収められていました。

外側には女性の姿を描いた包み紙が付着しています

これは陝西省の古刹、法門寺から見つかったもので、

唐(618~907)の皇帝のために特別につくられた、江南・越窯の最高級品です。

この碗の最大の魅力は、まるで古都杭州の湿潤な空気、

キラキラと光る西湖の水面を思わせるつややかな淡緑色の釉です。

また、金属器のように薄く挽きあげられた軽やかな形(実際にとても軽い!)にも、

新しい時代の到来を予感させる洗練された趣を感じることができます。

唐時代の末より、穏やかな気候と豊かな自然に恵まれた江南の沿岸部には、

のちに呉越国(907~978)としてこの地を率いる銭氏一族が権勢を誇っていました。

始祖の銭鏐(せんりゅう)(852~932)は文武にすぐれ、

鎮海節度使を任じられた人物。

もともとここは北部の越窯を中心に青磁生産で名のとおった地域でしたが、

この時期に豊かな資源と洗練された文化にもとづいた

最高級の器がつくられるに至ったのです。

それは唐王朝において「秘色」と称され、呉越国が北宋に降り、

越窯が廃窯となった後も名器として後世まで語り継がれるところとなります。

文献に語られてきた「秘色」。

「秘」は秘密の「秘」か? 「色」は色合いの意味か? 具体的に何を指すのか?

永いあいだ、この言葉の意味について議論が行なわれてきました。

しかし南宋時代には「呉越国王が使用を禁じた特別の器」という

俗説が生まれたように、早い段階ですでに唐時代に生まれた本来の語義は

わからなくなっていたようです。

法門寺の塔が大雨によって倒壊し、地下宮殿(地宮)の存在が

明らかになったのは、1987年のこと。

発掘調査が行なわれた結果、金銀、ガラスの器のほか、

すぐれた青磁も見つかりました。

その隧道にあった石碑『衣物帳』(献納品の目録のようなもの)の記述から、

これらは874年(咸通15)に唐の懿宗(いそう)(在位859~873)

・僖宗(きそう)(在位873~888)ら皇族をはじめ上流階級者が寄進した宝物であり、

すでに幻の存在であった「秘色」青磁そのものであることがわかったのです。

じつはこの法門寺出土の「秘色」青磁のなかには、

2点の「金銀平脱団花文碗(きんぎんへいだつだんかもんわん)」、

つまり碗の外側に黒漆を塗り、平脱技法で金銀の双鳥唐草文をあらわした、

一風変わった青磁も含まれていました。これも「秘色」…?

東洋陶磁研究にたずさわる長谷部楽爾氏(東京国立博物館名誉館員)は、

「秘色」の意味について次のような解釈を示しています。

「秘」の文字の源義は、『説文解字』にあるように「神秘」のこと、人知を越えた世界のものごとをさす。

これがやがて神にも比せられる至上の天子にかかわる事象を与えられ、

秘府・秘閣・秘籍などの語が生まれる。

秘色もそれらと同じく、天子のために技術を尽くして製作され

最高の作品ということであろう。

そしてここにいう「色」は、いろどり、色合の色ではなく、

様相・格式を意味する文字ではないか。

そのようにみると、秘色はのちの官窯、あるいは官様といった語とほとんど同様の意味となる。

それはあくまで天子、皇帝にかかわる用語であり、

その用途は限定されたものとなるはずである。

(「秘色拾収」『常盤山文庫中国陶磁研究会会報1 米色青磁』2008年)

唐の皇帝のために特別につくられた「秘色」青磁。

そして皇帝にまつわると考えられる北宋時代(960~1127)の

「汝窯(じょよう)」(特別展「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」)、

南宋時代(1127~1279)の「官窯(かんよう)」青磁(「日本人が愛した官窯青磁」)。

今年は、それぞれの時代を象徴する白眉というべき中国青磁を

存分に味わっていただけるまたとない年になりました。

どうぞごゆっくりお楽しみください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(保存修復室研究員) at 2014年10月10日 (金)

「博物館でアジアの旅」のイベントのひとつ、

スペシャルツアー「60分でめぐるアジア美術の旅 研究員がエスコート」は、

毎回多くのお客様にご参加いただいています。

そこで、今回はツアーの様子を特別にちょっとだけお見せしちゃいましょう!

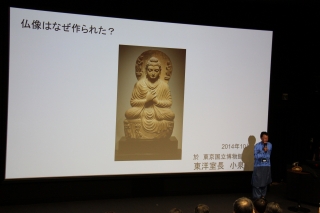

ご紹介するのは、10月5日(日) に開催された「仏像はなぜ作られた?」。

当日は台風接近にも関わらず約50人ものお客様にご参加いただきました。

東洋館1階エントランスホールに集合の後、TNM&TOPPANミュージアムシアターへ移動。

そこに登場したのが、本日のエスコート役、小泉研究員。

東洋室長の小泉研究員。

本人いわく「雨男」なのだそうです

身に着けているのは、パキスタンの民族衣装(しかも自前!)。

「博物館でアジアの旅」ならではの演出です。

ちなみに、スペシャルツアー「縄文土器の個性をさぐる旅」(10月9日(木) 明日です!!)も

研究員が民族衣装でご案内する予定です。

ミュージアムシアターでは小泉研究員から仏像が現在のパキスタン、ガンダーラで

はじめて作られたことについて、さらに、なぜ仏像がつくられたのか、

そのなぞに迫るレクチャーがありました。

ときどき笑いも混ざりつつ、小泉研究員の熱い語りにお客様も

すっかり聞き入っていらっしゃいました。

さあ、予習が済んだらいよいよ展示室へ!

東洋館内のインドや中国の仏像などを見て回ります。

もちろん、研究員の生解説付き!

例えば、東洋館3室に展示されているガンダーラの仏像。

背中には彫刻を施さず、しかも粗っぽい仕上げであることにお気づきでしょうか?

360度ご覧いただけます。

背中にもご注目ください

これは、仏像を壁面に貼りつけて安置していたからなのだそうです。

このように、スペシャルツアーに参加したからこそわかることが盛りだくさん。

研究の最前線にいるスペシャリストの解説を聞けるというのは、

このツアーの醍醐味です。

仏像や土器などテーマ別に開催されるスペシャルツアーは、

たっぷり60分間、研究員の解説付きで東洋館の作品を鑑賞できます。

残すところあと4回! 予約不要でどなたでもご参加いただけます。

皆様のご来館をお待ちしています。

スペシャルツアー

「60分でめぐるアジア美術の旅 研究員がエスコート」

10月9日(木)・10日(金) 11:00~12:00

10月12日(日)・13日(月・祝) 14:00~15:00

東洋館1階エントランスホール集合

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2014年10月08日 (水)

特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方1-誕生・伝播編-

特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺-」(2014年9月9日(火)~12月7日(日)、平成館考古展示室)がはじまりました。

今回の特集展示は平成26年度考古相互貸借事業の一環として、大阪府立近つ飛鳥博物館と相互交換でお借りした埴輪を中心に構成しています。

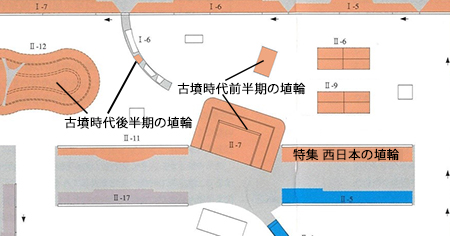

展示全景

展示室見取図

当館の埴輪展示は、考古展示室に常設2ヵ所の展示コーナー(ステージ)があります。

いつも多くのお客さまに楽しんで頂いていますが、今回は普段、なかなかお目にかけることができない西日本の埴輪が「主役」です。

そもそも「埴輪の起原」は岡山県を中心とした瀬戸内から近畿地方にあります。

古墳時代の始まり(3世紀後半)と共に出現した(土管のような・・・)円筒埴輪と壺形埴輪が最初です。

発掘などの調査・研究活動の結果、1960年頃から次第に、その「誕生の秘密」が明らかにされてきました。

それは、弥生時代終末頃(3世紀前半頃)の墳墓(墳丘墓)で、祖先を祭る祭祀に用いられたと考えられている特殊器台形土器とよばれる“筒形”の土器と、それに載せていた壺形の土器が変化して生まれたというものです。

埴輪といえば、誰もが想い出す(おなじみの・・・)さまざまなカタチの形象埴輪は、かなり遅れて登場することも明らかになってきました。

形象埴輪は、まず4世紀中頃から後半に家形や蓋(きぬがさ)形、甲冑・盾・靫(ゆき)形や船形などの器財埴輪や、鶏・水鳥形などといった鳥形埴輪が現れます。

家形埴輪ステージ(中央:家形埴輪群(群馬県伊勢崎市赤堀茶臼山古墳出土、

前列左端:短甲形埴輪(群馬県藤岡市白石稲荷山古墳出土)、前列右端:蓋形埴輪(奈良県磯城郡三宅町石見出土)

やがて5世紀後半には、新たに人物・動物埴輪が加わります。

葬送儀礼に関わるさまざまな場面を表現する形象埴輪が、次第に揃っていった様子がうかがわれます。

1970年代以降には、このような埴輪群が5世紀末頃までに、日本列島の東北南部から九州南部地方にまで拡がっていったことも明らかにされました。

左:人物・動物埴輪ステージ(手前:巫女形埴輪(群馬県伊勢崎市古海出土))、右:猪形埴輪・犬形埴輪(群馬県伊勢崎市天神山古墳出土)

一方、畿内地方の巨大な大王陵古墳と地方の大型前方後円墳の墳丘は、しばしば相似形であることが注目されてきました。

当然、巨大な墳丘を築くにためには高度な測量や土木技術が必要であることはいうまでもありません。

また、日本列島各地で築造された大型古墳には、このような器財埴輪を含む埴輪群を備えた例が多いことにも注意する必要があります。

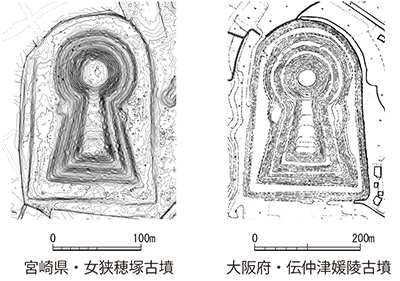

大型前方後円墳測量図 左:九州・宮崎県女狭穂塚古墳(西都市:全長176m)、右:畿内・大阪府伝仲津媛陵古墳(羽曳野市仲ッ山古墳:全長283m)

このような墳丘や埴輪にみられる「文化伝播の背景」には、古墳の築造に必要な墳丘構築と(土器と比べて“超”大型の焼き物である・・・)埴輪製作における密接な技術交流があったとみられます。

まさに、畿内地方の埴輪は全国の「埴輪造りの基準」であったのです。

今回の主役の埴輪が生まれた奈良県や大阪府は、畿内と呼ばれた古代日本の中心地の一つです。

世界最大の墳墓遺跡である伝仁徳天皇陵古墳(大阪府堺市大山古墳:全長486m)をはじめとした巨大な大王陵古墳が多数築造されたことで知られます。

とくに大阪平野では、巨大な古墳が4世紀末頃から5世紀に次々と築造され、現在世界遺産への登録を目指している古市・百舌鳥古墳群といった巨大古墳群が形成されました。

もちろん古墳時代(3世紀後半~7世紀)の中枢地域ですので、もっとも多量に大型の埴輪が生産された地方でもあり、人物・動物埴輪などの形象埴輪の主な新たな器種が最初に造られた可能性がもっとも高い地方でもあるのです。

さて、当館の埴輪はご承知のように、関東地方の家形埴輪や人物・動物埴輪が中心です。

そのため、残念ながらこのような畿内地方の埴輪ほとんどありません。

今回は、畿内中枢地域の埴輪を展示出来る絶好の機会ですので、(当館の人気者?である)人物・動物埴輪が生み出されたプロセスも併せてご覧頂けるようにテーマの構成を組み立てています。

1. 西日本の埴輪

2. 畿内地方の円筒埴輪

3. 人物・動物埴輪の出現

1. では、古墳時代前半期の埴輪のうち、畿内と地方の代表的な形象埴輪を中心にご覧頂きます。

大型船を象ったと考えられる宮崎県西都原古墳群出土の船形埴輪と、東日本ではみられない立派な入母屋造屋根をもつ奈良県出土の家形埴輪はその典型です。

いずれも重要文化財にも指定されており、器財埴輪として戦前から有名なものです。

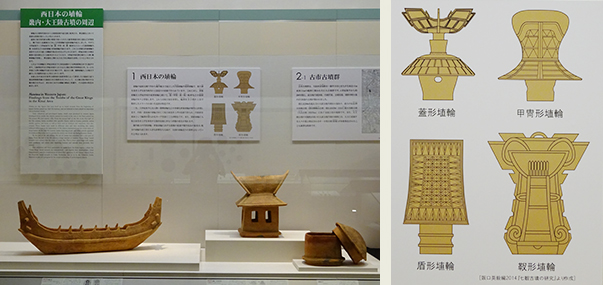

左:西日本(前半期)の埴輪(全景)、右:器財埴輪模式図(阪口編2014より)

一方、4~5世紀の畿内地方で著しく発達した埴輪は、古墳時代中期(4世紀末~5世紀末)には東北の岩手県から九州の鹿児島県まで伝播します。

当然・・・、畿内地方との技術交流の存在が想定でき、人々がダイナミックに交流する姿が浮かび上がります。

まず、畿内(中央)と地方の埴輪における技術的な親縁性や文化伝播の背景を感じ取って頂ければと思います。

次に、2. では大王陵古墳が集中する大阪平野の古市古墳群の円筒埴輪を展示しています。

なかでも最大の大型円筒埴輪は高さ160㎝を超える雄大な大型品で、(普段目にしている・・・)小型の埴輪からは想像できないほどの労力(情熱?・エネルギー?)が注がれたことは容易に想像できます。

用途は円筒棺とよばれる埴製の棺ですが、その雄大な規模や近年の発掘調査の事例から、大王陵古墳の円筒埴輪とほぼ同等な製品であると考えられています。

左:畿内(古市古墳群)の埴輪(全景)、右:古市古墳群分布図

出土した大阪府藤井寺市土師の里遺跡は、古市古墳群の“ド”真ん中に存在します。

1970年代から発掘調査によって、古墳群の築造開始とともに成立した、多数の埴輪窯を伴った埴輪生産に携わった人々の集落遺跡であることが判明しました。

円筒埴輪の技術で製作される円筒棺は、大王陵古墳をはじめとした古墳造りで当時の王権を支えた集団のリーダーであった人物のための特別な棺であったとみられます。

畿内地方における大王陵古墳周辺の埴輪の規模と質感、(あるいは・・・)製作した人々の息吹も“実感”して頂けるのではないかと思います。

最後は、3. の古墳時代後半期の埴輪です。

形象埴輪群の構成・造形の移り変わりにおいて、もっとも大きな変化(画期)を紹介します。

器財埴輪はこれまでと大きくフォルムを変え、家形埴輪に代表される埴輪独自ともいえる独特な造形が確立する時期です。

しかし、もっとも大きな特色は、なんといっても新たに登場した人物・動物埴輪の出現でしょう。

左:後半期の埴輪(全景)、右:猪形埴輪(大阪府藤井寺市青山4号墳出土)

5世紀中頃に出現する女子(巫女)形・馬形埴輪に続いて、5世紀後半にはさまざまな人物埴輪・動物埴輪が登場します。

人物埴輪は少数の全身像と大多数の半身像のさまざまな男女像で構成されています。

その種類は男子埴輪を中心にして、盛装の男女形をはじめ、武人・楽人・力士形などなど、実に50以上もあります。

一方、動物埴輪には鹿・猪・犬・猿形などや水鳥形などの鳥形埴輪がありますが、なかには猪・犬形埴輪が狩人とみられる人物埴輪とセットで狩猟場面を表す例などもあります。

いずれも群で表現される物語性をもった造形であることが、これまでの埴輪にはない大きな特色のひとつです。

一口に埴輪と言っても、その誕生から終焉の間には、劇的な変化が起きていたことがお解り頂けたことと思います。

このような変化は1970年代以降の研究によって、埴輪が突如として造られなくなる6世紀末ごろまで全国共通の変化であることも明らかにされてきました。

その“震源地”は常に畿内地方で、全国の埴輪造りに大きく関わっていたことも近年の研究でいよいよ明らかになってきています。

埴輪に限らず、「原点(原資料)」を見つめることは、多くの事実やヒントに気づかせてくれます。

今回の特集展示では、“原点の埴輪”を比較・観察して頂くことによって、時代の変化とともに移り変わっていった埴輪群の構成や造形の変化のありさまをじっくりご覧頂けることと思います。

このような変化の“原動力”とその歴史的な意味を明らかにすることができれば、当時の人々の世界観の一端に触れることが可能となる日もそう遠くないに違いありません。

それには、やはり今一度、埴輪自身を見つめることが第一歩です。

次回は、埴輪のカタチや造形の特色を決定づける「製作技術の秘密」についてお話しします。

ギャラリートーク

「西日本の埴輪の造形・変遷と伝播」2014年10月21日(火) 14:00~14:30 平成館考古展示室

「円筒埴輪と形象埴輪の見方」 2014年11月7日(金) 18:30~19:00 東洋館ミュージアムシアター

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2014年10月03日 (金)