1089ブログ

こんにちは。彫刻担当の西木です。

特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」にはさまざまな見どころがありますが、やはり最後の展示室に展示されている東寺講堂の仏像群は欠かせません。

21体で構成される仏像群から、本展では史上最多である15体をお借りし、会場に講堂を再現しました。

会場風景

ところで、東寺講堂の仏像群は「立体曼荼羅」ともいいますが、古くは「羯磨(かつま)曼荼羅」と呼ばれました。

「羯磨」とは、本来「行為」を意味することばですが、そこから派生して仏の「動作」や「活動」、また「供養」といった、さまざまな意味が生まれました。

空海はその著作で何度も言及し、

「羯磨曼荼羅は、金属や木、土でつくる」(『即身成仏義』など)

と説明しているため、「立体曼荼羅」と言い換えて間違いありません。

そして、「曼荼羅」とは「仏を規則的に配置した図」のことですから、講堂の仏像群はまさに立体曼荼羅の代表といってよいでしょう。

本展で最大のポイントのひとつは、この立体曼荼羅を満喫できる点にあります。

もちろん、本尊の大日如来坐像や不動明王坐像など未出品の仏像もありますし、講堂の厳粛な雰囲気はやはり現地に行かなければ体感できません。

東寺講堂の様子

しかし!

お寺では、仏像はすべて高い須弥壇(しゅみだん)に整然と安置されるため、1体1体の仏像をじっくりご覧いただくのが難しいのも事実です。

会場では、仏像を360度からご覧いただけるように展示しているため、普段は決して見られない横顔や後ろ姿、台座まで見ることができます。

といっても、何となく通り過ぎてしまう方もおられると思います。

そこで、「見逃し厳禁!仏像曼荼羅の鑑賞ポイント」をいくつかご紹介します。

ポイント①

ハリのある菩薩の背中

国宝 金剛法菩薩坐像

平安時代・承和6年(839) 東寺蔵

いきなり背中で恐縮ですが、正面から拝しても肩幅が広く、ウエストの引き締まった菩薩たちは、背中もきちんと背筋が表わされており、弾力すら感じさせます。

プロポーションは、空海が中国から持ち帰ったであろうインド風の濃厚な下図に拠ったと思いますが、みずみずしい肉体や、写実的な衣のひだは、奈良時代の伝統を受け継ぐ官営工房の職人が手がけたからこその表現。

ポイント②

降三世明王の第4の顔

国宝 降三世明王立像

平安時代・承和6年(839) 東寺蔵

降三世明王立像は、正面から見ても、顔が3つ、腕が8本という人間ばなれした姿ですが、

じつは後ろからみるともう一つ顔が!

光背から顔をのぞかせます。

明王という仏の種類は、インドの神さまの特徴を採用して生まれたと考えられますが、インドでは東西南北の四方に顔を向けるブラフマー神(梵天)のような神さまがいます。その特徴を取り入れたのでしょう。

降三世明王といえば、足元にシヴァ神夫婦を踏みつけることで有名なように、ヒンドゥー教をしのぐ力を持つことをアピールするために考え出されました。

シヴァ神夫婦については、ぜひ丸山研究員のブログをご参照ください。

ところが、さきほど述べた顔や手足が多い点や、青黒い身色、額に第三眼をもつところなど、結局はインドの神さまのような姿になってしまったのです。

ポイント③

大威徳明王の水牛のお尻

国宝 大威徳明王騎牛像

平安時代・承和6年(839) 東寺蔵

大威徳明王坐像は、足が6本あるため、ひときわ異彩を放つ明王ですが、ぜひ乗り物にもご注目ください。

立派な体格の水牛がうずくまっております。

大威徳明王の脚が3本見えます。6本脚が衝撃的なためか、日本では六足尊とも呼ばれました。

水牛は、インドでは悪魔の使いと考えられ、神々に退治される役で知られます(コブ牛はシヴァ神の使いとされますので、対照的ですね)。また、死神であるヤマ神(閻魔天)の乗り物でもあります。

一方、大威徳明王はそのヤマ神を倒すために生み出された仏で、大威徳明王のサンスクリット語名はなんと「ヤマーンタカ(ヤマを倒すもの)」です。

降三世明王もそうでしたが、密教では倒したい相手の特徴を取り入れることがよくあり、大威徳明王も、ヤマ神の乗り物である水牛に座ります。

それはともかく、見てください、この水牛のプリッとしたお尻!

尻尾もくるっと丸まって愛らしいですね。

いつもは五大明王のなかでも向かって左奥にいるため、今こそ水牛を愛でるチャンスです。

いささかマニアックな視点になってしまいましたが、これもあくまでごく一部。

ぜひみなさんでご自分のイチオシポイントを見つけてください。

そして、仏像をご覧になる際には、ぜひ目の前の仏像だけでなく、視線を少し周りにめぐらせてください。

そうすると、自分が「仏像曼荼羅のなかにいる」ことに気づかれるはず。

空海は曼荼羅の説明のなかで「曼荼羅の仏は整然と森の木のように並び」(『性霊集』)と書いています。

そう、今なら「仏像曼荼羅の森」に入ることができるのです。

こんな機会、もう二度とないかもしれません。

62日間限りの曼荼羅体験、ぜひお見逃しなく!!

また、本館14室では特集「密教彫刻の世界」を6月23日(日)まで開催しております。

トーハクが誇る密教彫刻の数々を、ご寄託品も含めて大公開!

特別展「国宝 東寺」を見終わったら、本館にもぜひお立ち寄りください。

今後1089ブログでも取り上げる予定なので、あわせてご覧いただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統 at 2019年05月08日 (水)

連日、特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」(~2019年6月2日(日))で多くのお客様でにぎわっている平成館。

その平成館1階の“一角”にある企画展示室にて、特集「親と子のギャラリー ツノのある動物」が開催中です(~2019年5月26日(日))。

この特集は、東京国立博物館(トーハク)、東京都恩賜上野動物園、国立科学博物館の3館園連携事業「上野の山で動物めぐり」の一環として企画したものです。

これまでのテーマは、ひとつの動物にターゲットをしぼったものでした(過去のテーマは、サル、キジ科の鳥、トラなどです)。

しかし、13回目となる今回のテーマは、趣向を変えて「ツノのある動物」です。

シカやウシ、サイなどの動物に生えている「ツノ」。

みなさんは、「ツノ」に対してどんなイメージをお持ちでしょうか。

かっこいい? 強そう? はたまた、怖い?

自分たちには生えていない「ツノ」に対して、ヒトはイメージをふくらまし、美術工芸品のモチーフとしたり、自分たちが使う道具の材料としたりしてきました。

約12万件あるトーハクの所蔵品のなかの「ツノ」にまつわる作品とともに、そうした「ツノ」とヒトの関係をご覧いただきます。

第1部「ツノを見比べよう!」では、「ツノ」のある動物であるシカ、ウシ、ヤギ、ヒツジ、サイをモチーフにした作品を集めました。

見比べてみると、「ツノ」の形や大きさがさまざまであることがわかります。

「ツノ」のある動物を昔のヒトたちがどのように捉えて、表現したのかご覧ください。

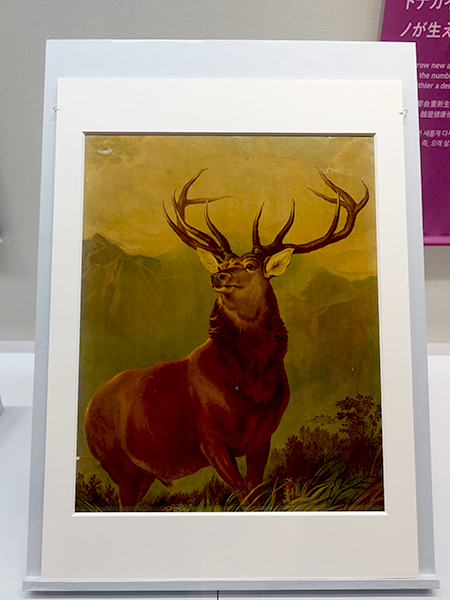

「谷の覇者」 原本:エドウィン・ヘンリー・ランドシーア筆 19世紀 グラスゴー博物館寄贈

今回、ウェブサイトやリーフレットなどで大活躍のこのシカは、幾重にも枝分かれした太い立派な「ツノ」をもっています。

展示している作品は印刷ですが、その原本はスコットランドを代表する油彩画のひとつで、ウイスキーのラベルデザインにも採用されています。

第2部「ツノが○○に大変身!」では、ヒトの創造力と想像力をご覧いただきます。

ヒトは、「ツノ」のある動物に出会い、その生態を観察するなかで、「ツノ」にヒトがもっていない特別な力を感じとりました。

そして、その特別な力をヒトの生活に取り入れるため、動物の「ツノ」を加工した美術工芸品をつくり上げたり、ツノのある実在の動物や空想の動物を神聖なものとしたりするようになります。

動物の「ツノ」が、ヒトの創造力と想像力によってどのような姿に変身していったのか、ぜひ展示室でご確認ください。

蓮華葡萄彫犀角杯 中国 清時代・18世紀 広田松繁氏寄贈

1本のサイの「ツノ」から彫り出された、蓮の花とブドウと唐草。とても優美かつ繊細で、その技術に驚嘆します。

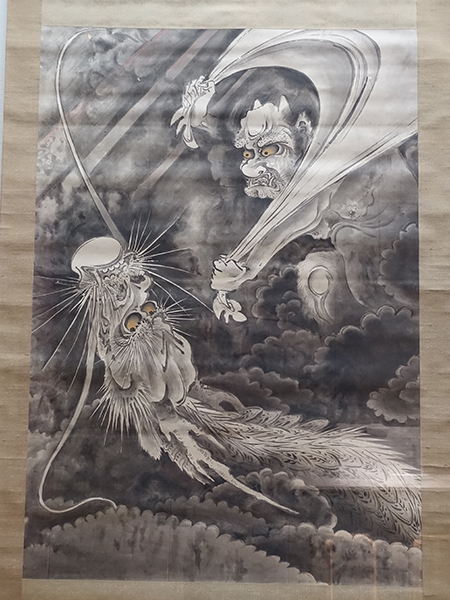

風神雷神図(模写) 原本不詳 鶴沢守保模写 明治時代・19世紀

紙面いっぱいに描かれている自然を操る風神と龍。ヒトの力ではどうすることもできない自然の脅威を、「ツノ」のある恐ろしい姿で表現しています。

今回は、展示デザインも見どころです。

トーハクに何度も足を運ばれている方は、会場に入ると、いつもの企画展示室と雰囲気が大きく違うと思われるのではないでしょうか。

展示室内の様子

解説文や展示室の中央にあるアーチなど、春らしいラズベリー色で統一しました。

作品を見ているときに、いつもと少し目線が違うかもしれません。

「親と子のギャラリー」として、小さなお子さんが作品を見やすいように、展示台の高さをわざと低めにしています。

また、解説はお子さんもわかりやすいように、できるだけ平易なことばを使い、漢字にはふりがなを振るように心がけました。

子どもが見やすい展示とはどのようなものか、考える良い機会でもありました。

今回の特集は、普段の総合文化展ではなかなか一緒に展示されることのない、さまざまな分野、素材、地域の作品たちが、「ツノ」というテーマのもと、同じ空間に集結する今までにない機会です。

なかには、あまりお客様の前には出ない作品もあります。

さまざまな「ツノ」を探しに、ぜひ会場にお越しください。

展示室入口

よく見ると、角角角角角角角角角角……とたくさんの「ツノ」が!

平成館 企画展示室 2019年4月16日(火)~2019年5月26日(日)

| 記事URL |

posted by 阿部楓子(教育講座室) at 2019年04月26日 (金)

ほほーい、ぼくトーハクくん。

いま、広報室のみんなと今後の広報戦略について話していたら、すごいことを聞いちゃったほ。

今年のゴールデンウィークは10連休!!(ババーン)

![]() えっ、良い子のみんなはそんなの知ってるって?

えっ、良い子のみんなはそんなの知ってるって?

![]() 夏休みでもないのに10連休って、かなり興奮しちゃうほ。

夏休みでもないのに10連休って、かなり興奮しちゃうほ。

![]() なのに、世の中のパパとママはちょっと困り顔、みたいなことを言ってる人がいるらしいほ。

なのに、世の中のパパとママはちょっと困り顔、みたいなことを言ってる人がいるらしいほ。

きっと家族サービスのことを気にしてるんだと思うけど…

![]() でも大丈夫。そんなお家のみんなには、ぜひトーハクに遊びに来てほしいほ。

でも大丈夫。そんなお家のみんなには、ぜひトーハクに遊びに来てほしいほ。

まずは、特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」!

![]() 展示会場に出現した仏像曼荼羅、そしてイケメンすぎて撮影OKの帝釈天と、スペクタクルで大興奮の東寺展を開催中だほ。

展示会場に出現した仏像曼荼羅、そしてイケメンすぎて撮影OKの帝釈天と、スペクタクルで大興奮の東寺展を開催中だほ。

#東寺展をみれば、“そりゃもう街は大騒ぎさ!“っていうの、分かってもらえるほ。

東寺講堂の21体からなる立体曼荼羅のうち、15体の仏像で構成された仏像曼荼羅

国宝 帝釈天騎象像 平安時代・承和6年(839) 京都・東寺蔵

この作品にかぎり、撮影できます。※フラッシュ禁止等、注意事項をお守りください。

そして、本館の特別展!

![]() 4月29日(月・祝)までは本館特別4室・5室で特別展 御即位記念「両陛下と文化交流-日本美を伝える-」が開催されているほ!

4月29日(月・祝)までは本館特別4室・5室で特別展 御即位記念「両陛下と文化交流-日本美を伝える-」が開催されているほ!

天皇皇后両陛下ゆかりの作品などが展示されていて、平成の締め括りにピッタリの展覧会だほ!

特別展 御即位記念「両陛下と文化交流-日本美を伝える-」 会場入り口の様子

![]() 続いて、5月3日(金・祝)からは本館特別5室・4室・2室・1室で特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品ー雪舟、永徳から光琳、北斎までー」を開催するほ!

続いて、5月3日(金・祝)からは本館特別5室・4室・2室・1室で特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品ー雪舟、永徳から光琳、北斎までー」を開催するほ!

なんといっても、狩野永徳が書いた「唐獅子図屏風」、国宝「檜図屏風」が同時に見れるのはとっても贅沢だほ!

そのほかにも日本美術の名品が大集合! この特別展も、“そりゃもう街は大騒ぎさ!“ 間違いなしだほ。

国宝 檜図屏風 狩野永徳筆 安土桃山時代・天正18年(1590)

ちょっと待って、こっちも見どころ満載ほ、総合文化展!

![]() 総合文化展は、本館なら、東寺展つながりで密教の彫刻を紹介する特集「密教彫刻の世界」や、今年新しく国宝や重要文化財になる作品を展示した特集「平成31年 新指定 国宝・重要文化財」をやってるほ。

総合文化展は、本館なら、東寺展つながりで密教の彫刻を紹介する特集「密教彫刻の世界」や、今年新しく国宝や重要文化財になる作品を展示した特集「平成31年 新指定 国宝・重要文化財」をやってるほ。

東洋館なら、特集「中国の青磁―蒐集と研究の軌跡」。青磁に目がない人は絶対、立ち寄ったほうがイイほ。

本館14室で開催中の、特集 密教彫刻の世界

東寺展・仏像曼荼羅と似たような異形の彫刻が並びます

本館8室の特集 平成31年 新指定国宝・重要文化財、本館8室会場の様子

新指定される彫刻は本館11室で展示しています

東洋館5室で開催中の特集 中国の青磁-蒐集と研究の軌跡

親子で楽しもう、親と子のギャラリー!

![]() 動物のツノが主役だほ。たまにユリノキちゃんにもついてる、あのツノだほ。

動物のツノが主役だほ。たまにユリノキちゃんにもついてる、あのツノだほ。

親と子のギャラリー「ツノのある動物」には、小さなツノや彫刻されたツノ、神聖なツノもあるし、あんなツノにこんなツノが。

ツノだらけの展示室で親子の会話が弾むこと、間違いないほ。

水滴(水さし)、かわいいほ♡

平成館企画展示室で開催中の、親と子のギャラリー ツノのある動物

端から端まで全部、ツノ

ツノの影もやっぱり、ツノ

右:牛水滴 江戸時代・18~19世紀 渡邊豊太郎氏・渡邊誠之氏寄贈

左:水牛水滴 江戸時代・17~18世紀

それから、庭園でお散歩!(陽気なお天気だったらね)

![]() 10連休中も庭園開放でお庭をお散歩できるほ。ただしお空がグズったら中止だほ。

10連休中も庭園開放でお庭をお散歩できるほ。ただしお空がグズったら中止だほ。

トーハクの庭園はいま、緑が真っ最中(文法が正しいかどうかは、おいといてほしいほ)。

桜が終わって、こんどは葉っぱがまぶしいほ。

薄かったり濃かったり、緑にもいろんな色があって、ぼく、ちょっと感動しちゃったほ。

そしてそして、5月1日(水・祝)は、総合文化展の観覧料が無料!

![]() トーハクウェブサイトのトップにある”お知らせ”に書いてあったほ。

トーハクウェブサイトのトップにある”お知らせ”に書いてあったほ。

「5月1日(水・祝)は、天皇陛下の御即位を慶祝し、総合文化展を無料でご観覧いただけます。※特別展『国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅』のご観覧は、有料となります。」

ほー! この日を逃す手はないほー。

![]() 結局のところ、10連休中もいつものとおり、トーハクは盛りだくさん。

結局のところ、10連休中もいつものとおり、トーハクは盛りだくさん。

つまり、ゴールデンウィークのうちの1日くらい

みんな、トーハクに遊びにおいで!

![]() っていう簡単な話なんだほ。

っていう簡単な話なんだほ。

みんなの笑顔、待ってるほー!

――――――――――――

![]() ほーぅ。久しぶりに広報大使の仕事をしちゃったほ。

ほーぅ。久しぶりに広報大使の仕事をしちゃったほ。

![]() トーハクくん、広報室でお菓子もらってくるって張りきってたけど、おいしそうなクッキーでももらったの?

トーハクくん、広報室でお菓子もらってくるって張りきってたけど、おいしそうなクッキーでももらったの?

![]() あっー! ユリノキちゃん、何いいだすんだほ。

あっー! ユリノキちゃん、何いいだすんだほ。

今後の広報戦略について話してたことになってるんだほ。

![]() ん?

ん?

![]() ところでユリノキちゃん、“スペクタクル”とか、“街は大騒ぎさ”とか…どんな意味か知ってるほ?

ところでユリノキちゃん、“スペクタクル”とか、“街は大騒ぎさ”とか…どんな意味か知ってるほ?

![]() どうしたの? うーん、よく分からないけどなんか、オジサンっぽい。

どうしたの? うーん、よく分からないけどなんか、オジサンっぽい。

![]() (今度からは広報室のちがう人とお茶するほ。)

(今度からは広報室のちがう人とお茶するほ。)

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2019年04月25日 (木)

仏像曼荼羅、だけじゃない!

今回の展覧会、タイトルからして仏像曼荼羅に注目が行きますが、その陰に隠れて、実は、絵画でも凄い作品たちが出品されます。

平安絵画の大物作品が目白押し!

真言七祖像、五大尊像、十二天像、山水屏風、十二天屏風。

全て国宝に指定されているもので、平安時代から鎌倉時代初期の美術史を語る上では欠かせない代表的作品たちです。

国宝 真言七祖像のうち善無畏像・龍猛像(ほかはパネル展示)

善無畏…中国 唐時代・永貞元年(805)、龍猛…平安時代・弘仁12年(821) 東寺蔵 5月12日(日)まで展示

善無畏像は現存まれな唐代宮廷絵師の作品。龍猛像は善無畏像を手本に日本で描かれたものです。

国宝 五大尊像のうち不動明王・金剛夜叉明王(ほかはパネル展示)

平安時代・大治2年(1127) 東寺蔵

展示期間:不動明王…5月12日(日)まで、金剛夜叉明王…4月30日(日)まで/5月14日(火)~6月2日(日)

国宝 十二天像のうち閻魔天・羅刹天・水天・風天

平安時代・大治2年(1127) 京都国立博物館蔵

5月12日(日)まで展示

五大尊像と十二天像は平安時代・12世紀の仏画の代表作。結界線なしの薄型ケース展示ですので、美しい彩色や精緻な截金文様を間近で鑑賞できます。こんな機会、なかなかありません!

国宝 十二天屏風 甲帖

平安時代・建久2年(1191) 東寺蔵

5月12日(日)まで展示

うねるような勢いのある筆線を活かす淡彩風の彩色が新しい時代を感じさせます。

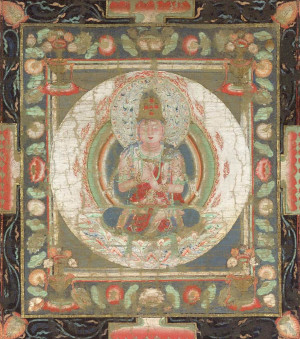

これらの作品も素晴らしいのですが、本展のテーマである「曼荼羅」ということでは、やはり国宝 両界曼荼羅図(西院曼荼羅〈伝真言院曼荼羅〉)(以下、西院曼荼羅)は見逃せません。

両界曼荼羅の最高傑作!

現存最古の彩色両界曼荼羅といわれる西院曼荼羅。その魅力はやはり何と言っても、彩色の美しさと、像のポーズや表情、彩色の仕方にみえるエキゾチックな表現と生き生きとした描写にあるといえます。

まん丸な顔、左右が連なった眉、強い隈どりなど、日本の仏画とは違う造形感覚がとても印象的で、そのため、日本での制作とする見方がある一方、唐での制作と考える見方もあるほどです。また、胎蔵界と金剛界とで作風が違うため、胎蔵界を中国製、金剛界を日本製とする見方もあります。

国宝 両界曼荼羅図(西院曼荼羅〈伝真言院曼荼羅〉)

金剛界(左)、胎蔵界(右)

平安時代・9世紀 東寺蔵

胎蔵界・金剛界が並ぶ2週間!

この西院曼荼羅が4月23日(火)~5月6日(月・休)までの2週間限定で、胎蔵界・金剛界の2幅並べて同時に展示されます。展示場所は、第1会場の第2章から第3章に移る間にある、巨大な壁面ケース。

通常は1幅ずつの展示替えが多く、2幅が並べて展示されることは滅多にありませんが、今回は胎蔵界と金剛界が並ぶので、微妙に違う作風も、じっくり比較してみることができます。

西院曼荼羅の大日如来を比較して見てみてください!

金剛界 一印会(いちいんえ)(左)と、胎蔵界 中台八葉院(ちゅうたいはちよういん)(右)

その後も続く注目の両界曼荼羅

西院曼荼羅の展示終了後も、注目の両界曼荼羅が展示されます。それが、元禄本(げんろくぼん)と呼ばれる両界曼荼羅です。元禄6年(1693)に5代将軍綱吉生母の桂昌院(けいしょういん)の資金援助により制作されました。

300年以上前に制作されたものとは思えないほど鮮やかに残る彩色と明瞭な仏菩薩たちの姿。これが今でも後七日御修法(ごしちにちみしほ)に現役で用いられているのですから、その残りの良さは驚きです。表具を抜かした画面の寸法だけで約4メートル四方の巨大な曼荼羅。胎蔵界と金剛界を2週間で入れ替えて展示します。

重要文化財 両界曼荼羅図(元禄本) 宗覚筆 江戸時代・元禄6年(1693) 東寺蔵

展示期間:胎蔵界 5月8日(水)~5月19日(日)/金剛界 5月21日(火)~6月2日(日)

なお、元禄本は後七日御修法で用いられているため、普段は、御修法の終わったあとの1時間くらい、灌頂院(かんじょういん)内部が一般に公開されるタイミングでしか見られません。しかも灌頂院内はうす暗く、また近寄れないのではっきり見ることは難しいため、ぜひこの機会をお見逃しなく!

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(絵画・彫刻室長) at 2019年04月24日 (水)

「密蔵深玄(みつぞうしんげん)にして翰墨(かんぼく)に載(の)せ難(がた)し。

更(さら)に図画(とが)を仮(かり)て悟(さと)らざるに開示(かいじ)す。」

特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」の会場や図録の解説に、何度も引用される空海の言葉で、密教の教えは奥深く、言葉では表せないので、図画を使って説明する必要がある、という内容です。

密教のように奥深いものでなくても、言葉よりも絵の方が説明に適しているということはよくあることです。本展の会場でも、多くの写真パネルを展示しています。会場には運べない建物や行事の写真。出品されない作品や、作品保護のため限られた期間しか展示できない作品の写真などです。

東寺では正月8日から14日の間、固く秘された修法が行われています。会場には、その修法が行われる時の堂内の様子を再現しました。

そこに、現在、または過去に修法で使われた絵画作品を展示していますが、作品保護のため展示できないものは、作品と同じ大きさの写真パネルを展示しました。秘密の道場の臨場感が増したと思います。また、床に置いた柱に掲示した、修法に向かう僧侶の行列の写真は、修法の厳粛さを伝えます。

会場には、空海が考えた講堂の立体曼荼羅も再現しています。如来、菩薩、明王の中心となる像は出品されないので、それらも、作品とほぼ同じ大きさの写真パネルを展示しました。空海がつくり上げた立体曼荼羅の様子をイメージしやすくなったと思います。

さて、仏像が置かれている本当の空間を感じていただくのも大切ですが、博物館でなければ見られないものもあります。

立体曼荼羅の一員である降三世明王立像は、4つの顔を持ちますが、1つは後頭部についているのでお寺では見ることができません。じっくり見ていただきたいと思います。

さらに注目していただきたいのは、像の足元です。明王はインドの神であるシヴァ神(大自在王)と妃のウマ(鳥摩)を踏んでいますが、お寺では高い壇に置かれているので、2人の顔は見ることができません。また、明王の足にそっと添えられたウマの、ふっくらとした左手は私のお気に入りで、隠れた見どころです。

国宝 降三世明王立像(部分)

平安時代・承和6年(839) 京都・東寺蔵

このウマの左手がなぜ明王の足に添えられているのか、長いあいだ考えていたのですが、これが根拠?、というものを発見しました。それは、空海が私的に中国から持ち帰ったと考えられる、仁王経五方諸尊図(におうきょうごほうしょそんず)に描かれる降三世明王像の足元にありました。シヴァ神の左手が明王の足に添えられているのです。

重要文化財 仁王経五方諸尊図 密教図像のうち(部分)

南北朝~室町時代・14~15世紀 京都・東寺蔵(4月21日<日>まで展示)

この絵は、なぜ気づかなかったのか、というほど重要な作品なので失態ではありますが、遅まきながら大発見かもしれません。(もしかしたら、すでに指摘されているかもしれませんが…)

ところで、降三世明王の姿は経典に詳しく記述されますが、大自在王やウマの手についての記述はさすがにありません。仁王経五方諸尊図に描かれていたからこそ、講堂のウマの左手の表現に取り入れることができたのです。空海の言葉は、ここでも生きています。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 丸山士郎(広報室長) at 2019年04月18日 (木)