1089ブログ

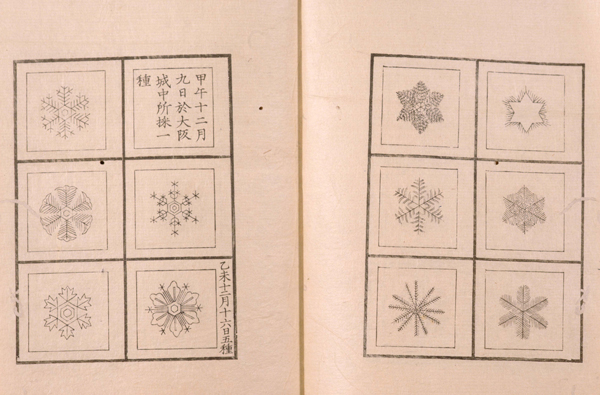

雪の模様といえば、雪の結晶を模様にしたデザインを思い浮かべる方も多いでしょう。雪の結晶は、空から降りてきたばかりのまだ解けていない雪を顕微鏡で観察した際の形です。

この雪の結晶を最初に日本で観察した人は、古河藩(今の茨城県古河市)の藩主、土井利位です。「雪の殿様」と言われるほどに熱心で、20年間かけて顕微鏡を通して雪の結晶をスケッチし、その成果を版本「雪華図説 正続(せっかずせつ せいぞく)」(図1)として刊行しました。顕微鏡の向こう側に見える雪の結晶の形は、日本人にとってまさに「雪の花」。『雪華図説』が庶民の目に触れるようになって以降は、きものをはじめ、さまざまな工芸品の模様に採用されるようになりました。

(図1)雪華図説 正続(部分)

土井利位著 正:江戸時代・天保3年(1832)、続:江戸時代・天保10年(1839) 徳川宗敬氏寄贈

しかし、日本人はそれ以前にも、雪をきものや陶磁器、漆工品などの模様にしていました。室町時代後期(16世紀)以降の雪の模様を見てみましょう。

「胴服 染分地銀杏雪輪散模様(どうぶく そめわけじいちょうゆきわちらしもよう)」(図2)は、石見銀山の奉行、大久保長安のもとで働いていた吉岡隼人が、慶長6~7年(1601~1602)頃に徳川家康から拝領したと伝えられたものです。大胆に斜め縞に染め分けられた上に、銀杏の葉とともに「はつれ雪」と称される雪のもようがデザインされています。これは、空からはらはらと降ってくる雪のひとひらを表わした模様でしょうか。雪がはじけた模様のようにも見えます。「はつれ雪」模様は、江戸時代になると「雪輪模様」に変化し、小さなくぼみのある円の内側に、別の模様を入れたデザインが人気となりました(図3)。

(図2)重要文化財 胴服 染分地銀杏雪輪散模様

(図2)重要文化財 胴服 染分地銀杏雪輪散模様安土桃山時代・16~17世紀

(図3)掛袱紗 紺綸子地雪輪雪持笹模様

(図3)掛袱紗 紺綸子地雪輪雪持笹模様(かけぶくさ こんりんずじゆきわゆきもちざさもよう)

江戸時代・17世紀 橋本貫志氏寄贈

降る雪の模様があれば、積もる雪の模様もあります。積もる雪のことを日本人は「雪持ち笹」(図4)「雪持ち柳」(図5)のように、植物が雪を持つという独特の擬人的な表現を用いています。冷たい雪もふっくらと柔らかく積もり、雪への親しみが感じられます。

(図4)小袖 紅綸子地雪持笹桜模様

(図4)小袖 紅綸子地雪持笹桜模様(こそで べにりんずじゆきもちざささくらもよう)

江戸時代・17世紀

(図5)唐織 萌黄地雪持柳桐菊藤梅片身替模様(部分)

(図5)唐織 萌黄地雪持柳桐菊藤梅片身替模様(部分)(からおり もえぎじゆきもちやなぎきりきくふじうめかたみがわりもよう)

奈良・金春家伝来 安土桃山時代・16世紀

武家の女性が着用した打掛には、雪が降り積もった景色をそのままに模様にしています(図6)。雪景色を特に美しく感じる心は、古くは『枕草子』にも見られ、清少納言が中宮定子の問いかけに応じ、御簾を高く掲げて雪景色を眺める場面が描かれています。

(図6)打掛 紫縮緬地雪景模様

(うちかけ むらさきちりめんじせっけいもよう)

江戸時代・19世紀

本館14室で開催している特集「日本の伝統模様『雪』」(2025年2月16日(日)まで)では、冬にしか見ることのない「雪」に思いをはせた日本人による雪の模様を表した器や着物などを紹介しています。より詳しく雪模様を知りたい方には、展示された作品の雪模様を掲載したパンフレットも本館インフォメーションで配布しています。

特集「日本の伝統模様『雪』」(本館14室)の展示風景

あわせて、本館14室では、本特集の開催期間中、ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」を配布中です。このワークシートをつかって、展示室で雪の模様をさがしてみましょう。

また、1月26日(日)のトーハクキッズデーでは、「東博雪見 雪のもようでデザインしよう」と題して、子ども向けのスタンプワークショップを行います。雪の模様のスタンプを押してさまざまな雪に親しんだ後は、ぜひ親子で展示室での「雪見」を楽しんでいただければ幸いです。

(注)ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」はなくなり次第配布終了いたします

本館14室 ワークシート「東博雪見 雪のもようをさがしてみよう」配布場所

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長)、中村 麻友美(教育普及室)、阿部 美里(教育普及室) at 2025年01月24日 (金)

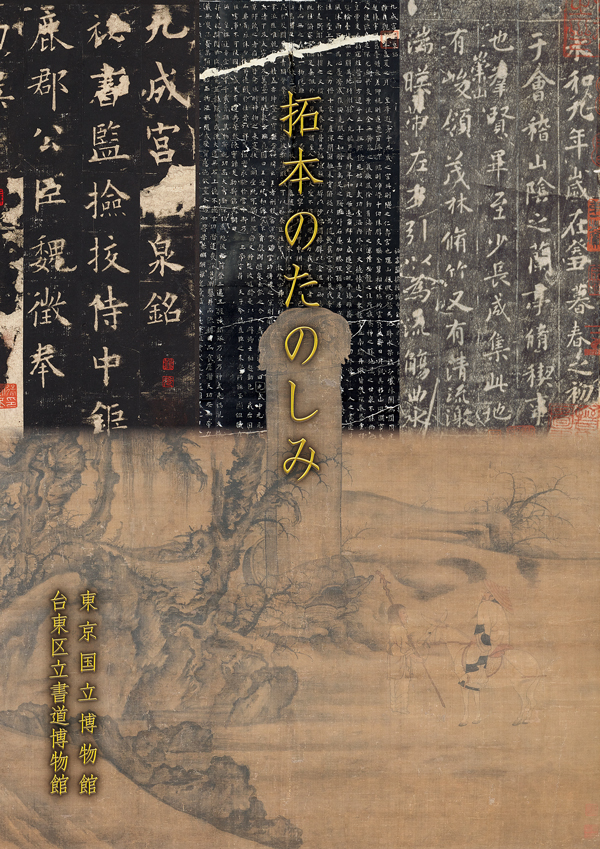

東京国立博物館(以下「東博」)と台東区立書道博物館(以下「書道博」)は、連携企画として、毎年時期とテーマを合わせて中国書画に関する展覧会を開催しています。

22回目となる今回の連携企画は「拓本のたのしみ」と題して、両館で様々な拓本の魅力をご紹介しています。

東京国立博物館 東洋館8室 特集「拓本のたのしみ―明清文人の世界―」

前期:2025年1月2日(木)~2月2日(日)、後期:2月4日(火)~3月16日(日)

台東区立書道博物館 「拓本のたのしみ―王羲之と欧陽詢―」

前期:2025年1月4日(土)~2月2日(日)、後期:2月4日(火)~3月16日(日)

東博 東洋館8室の展示風景

書道博の展示風景

本展を多くの方々にお楽しみいただこうと、東博と書道博の研究員でリレー形式による1089ブログをお送りします。初回は東博展示から、前半部の概要を中心にお伝えします。

拓本は、石や木に刻まれた文字・図像など、立体物の表面にみられる凹凸を、紙と墨などで写し取った複製です。

いわゆる版画とは違い、版(原物)の上に紙を置き、紙の上から墨を重ねます。そのため、左右反転せず、版と同じ向きに写し取ることができます。

版に直接墨を付けない拓本は、とり方にもよりますが、原物の保存という点でも画期的な複製技法と言えます。

書の拓本には、主に青銅器や石碑などをもとにした金石拓本(碑拓)や、肉筆による歴代の名筆を版に刻して拓本にとり編集した法帖があり、碑拓法帖とも呼ばれています。

碑拓法帖は、金石文字や肉筆にかわり、先人が記した歴史上の出来事、その時代・筆者の文字・文章、ひいては社会・文化を伝える貴重な資料です。

後世の文人たちは、碑拓法帖に儒学や歴史学など様々な学問的価値を見出したばかりでなく、その字姿や書法に心を傾け、収集・鑑賞・研究の対象としました。

サブタイトルに「明清文人の世界」と題した東博展示では、前半部(「拓本あれこれ」、「碑拓法帖の優品」)で拓本そのものの魅力に注目し、後半部(「鑑賞と研究」、「収集と伝来」)で拓本を愛好し楽しんだ明清時代の文人の活動に焦点を当てています。

宋拓漢石経残字(部分) 伝蔡邕筆

後漢時代・熹平4年(175) 東京国立博物館蔵

【東博通期展示、巻き替えあり】

儒教の経典の標準テキストを石に刻し、後漢の首都洛陽の太学(最高学府)に建てた「熹平石経(きへいせっけい)」の残石の拓本。後漢の公式書体、八分という隷書で記されます。

原石は建立後ほどなく戦乱で損壊し、清末以降に残石が出土するまで、時代とともにほとんど見られなくなり、拓本が珍重されました。希少な宋時代の拓本を入手した銭泳(せんえい、1759~1844)は、拓本の側に自らの考証や釈文を記しています。碑帖研究の大家の翁方綱(おうほうこう、1733~1818)は、銭泳を称賛するかのように、本作を手にした銭泳の肖像(巻頭)に隷書で題を記しています。

「拓本あれこれ」

書の拓本は、もとになる金石文字と肉筆の違いもさることながら、版の作り方や状態、そこから紙墨などでいかに写し取るかにより、字姿や趣が大きく変わります。また、装幀の仕方も拓本の見え方に影響します。ここでは、各種の碑拓法帖から、様々な味わいの拓本を展示しています。

「碑拓法帖の優品」

歴代の能書や歴史上の偉人の筆跡をとどめる拓本は、書の古典として珍重されました。とりわけ、唐時代の能書の手になる碑拓と晋・唐時代の名筆をもとにした法帖は、鑑賞や手習いの対象として、盛んに制作・収集されました。ここでは、古典として尊ばれた晋唐の書を伝える碑拓法帖の優品を展示しています。

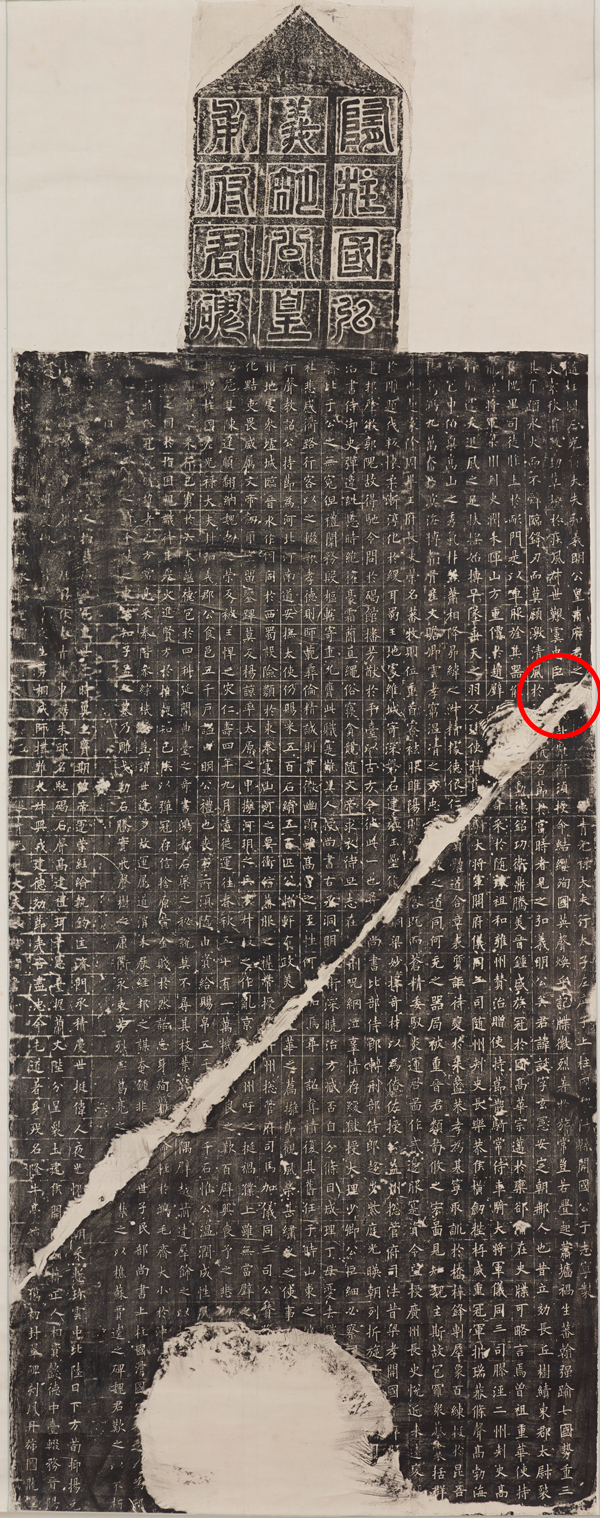

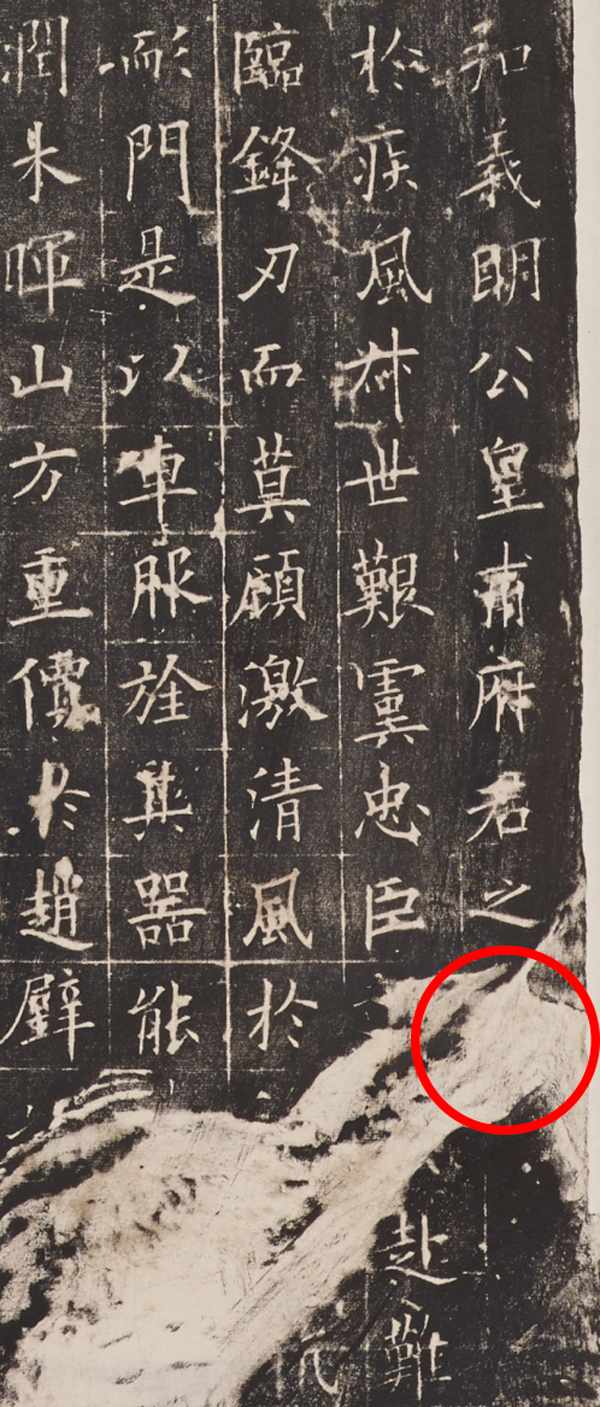

皇甫誕碑 欧陽詢筆

唐時代・貞観元~15年(627~641) 東京国立博物館蔵

【東博前期展示】

皇甫誕碑 欧陽詢筆

唐時代・貞観元~15年(627~641) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵

【東博前期展示】

隋朝の忠臣の皇甫誕を顕彰した石碑の拓本。上は原石の形をとどめる拓本で、整本(せいほん)や全搨本(ぜんとうぼん)と呼ばれます。下は切り貼りして折帖に仕立てた剪装本(せんそうぼん)という拓本です。もとの形を知ることができたり、鑑賞がしやすかったりと、それぞれの良さがあります。

皇甫誕碑の原石は、明の万暦年間に地震により断裂しました。上は断裂後の拓本、下は断裂前の未断本です。〇印の「碑」字のように、文字の残存状況や損傷具合に違いがあります。より古い時代にとられた希少な拓本は、原石本来の字姿を伝えることから、とりわけ珍重されました。

この石碑の書は、右肩上がりと、背勢という文字の内側を引き締める構え方が強調されており、初唐の三大家に数えられる能書、欧陽詢(おうようじゅん、557~641)による楷書のなかでも、特に険しく勁さのある字姿です。

今回は東博展示の前半部をお伝えしました。ぜひ会場で魅力あふれる拓本をお楽しみください。

拓本のたのしみ

カテゴリ:研究員のイチオシ、中国の絵画・書跡、「拓本のたのしみ」

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室) at 2025年01月22日 (水)

「遊牧民」と聞いて、どのような人々を思い浮かべるでしょうか。

私も、以前は国語の教科書で読んだ「スーホの白い馬」の印象が強く、モンゴルの草原を馬と駆け巡る…そんなイメージをしていました。遊牧は、季節に合わせて家畜とともに草や水をもとめ、移動を伴いながら牧畜を行う生活スタイルを指す言葉で、地域を限る言葉ではありません。

その中でもバローチは、おもにパキスタン、アフガニスタン、イランにかかるバローチスターンと呼ばれる地域を中心にくらす人々で、イラン語派のバローチー語を用います。

ひとくちにバローチといっても、農業を営む人々もおり、生活をひとことでは語るのは難しいのですが、東洋館地下1階、13室では遊牧のくらしにフォーカスした展示、特集「遊牧のくらしとテキスタイル―バローチを中心に」(2025年2月16日(日)まで)を開催しています。

特集「遊牧のくらしとテキスタイル―バローチを中心に―」展示の様子

東京国立博物館には、アジア遊牧民染織研究者の松島きよえ氏(1922~92)が、おそらく1960~1990年代初頭にかけて収集した、多くの敷物や袋物が収蔵されています。

毎年一回、おもに冬の季節に、東博では遊牧民のラグを東洋館13室で展示していました。ただ、そのときには、パキスタンからトルコにかかる広い地域の作品を紹介しており、このようにひとつのテーマ・地域に絞ることは、初めての機会となります。

展示室に来ていただくと、黒や濃茶など、暗い色調の作品が多いことに驚かれるかもしれません。暗色を中心としたシックな色遣いがバローチの特徴です。また、リズムよく織り出された細かな幾何学文様が、深みを出しています。

恥ずかしながら、私はまだバローチスターンにいったことはありません。ですが、館内で作品を調査していくうちに、緻密でありながら、作り手のあたたかさが感じられるバローチのラグの虜(とりこ)になってしまいました。少しでもバローチのラグのよさを伝えたい、そう思ってこの特集展示を企画しました。

一見すると、シンプルに見えるかもしれませんが、実は複雑な織り技法を駆使して、これらの敷物や袋物は織り出されています。

敷物 赤茶地段星幾何文様 バローチ 20世紀前半

同 部分拡大

たとえば、こちらの敷物。162センチメートルもの幅がひとつづきで織られています。

他のバローチの織物をみると、約半分の幅で織ったものを、2枚はぎあわせるという手法をとっていることが多いです。ですので、この作品は遊牧においても、比較的長いキャンプの間に製作されたと考えられます。

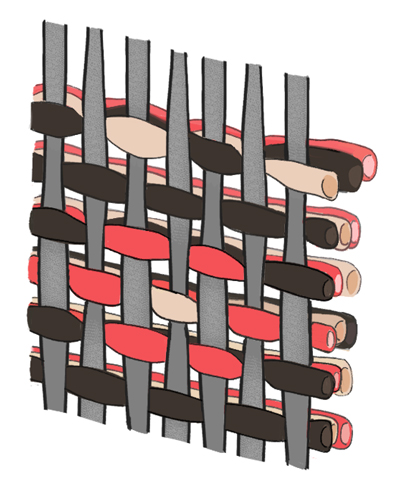

各段に異なった緻密な幾何学文様が織り入れられています。ただ、微妙にひとつひとつ形が異なっており、味わい深い作品です。これは、2~3色の色糸を一束とし、文様に応じて、表面で経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が1本ずつ交差する平織とすることで表現しています。裏面はどうなっているかというと、表面にでてこなかった色糸が、長く浮いています。

裏面 部分拡大

言葉で説明するとわかりにくいのですが、このようなイメージです。

紋織 模式図

実は、このような織物は、日本の染織品にはほとんど見られません。羊毛など、摩擦の多い獣毛だからこそ、成立する技法ではないかと考えています。きっと、日々の生活で、体感的に素材の特質を理解し、そのうえで製作を行っていたのでしょう。

バローチでは、野外で組み立てた木製の織り機を使って、多くは女性が織物を製作していたようです。松島氏が撮影した写真にも、その様子が写されています。「織物を織りあげること」が、バローチの生活の一部であったことがわかります。

織物を織るバローチの女性

ほかにも、展示室では現地の写真を交えつつ、それぞれに用いられた染織技法や使い方をご紹介しています。

作品はもちろんのこと、現地の空気を如実に伝えてくれる松島氏の写真も、大変貴重な資料であり、本特集のみどころです。あわせて、ぜひ展示室でご覧いただければと思います。

寒さの厳しい季節、ぜひ東洋館13室で、遊牧民のテキスタイルのあたたかさに触れてください。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(学芸研究部) at 2025年01月03日 (金)

謹んで新春のお喜びを申し上げます。

皆様にとって幸多い年となりますようお祈り申し上げます。

はじめに、令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨により被災され、いまだ復興途中にある方々に、心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の復興支援にご尽力されている方々に深く敬意を表します。

また今年は、阪神・淡路大震災の発生から30年であり、この間、被災地の復興にご尽力されてこられたすべての方々にも、改めて敬意を表します。

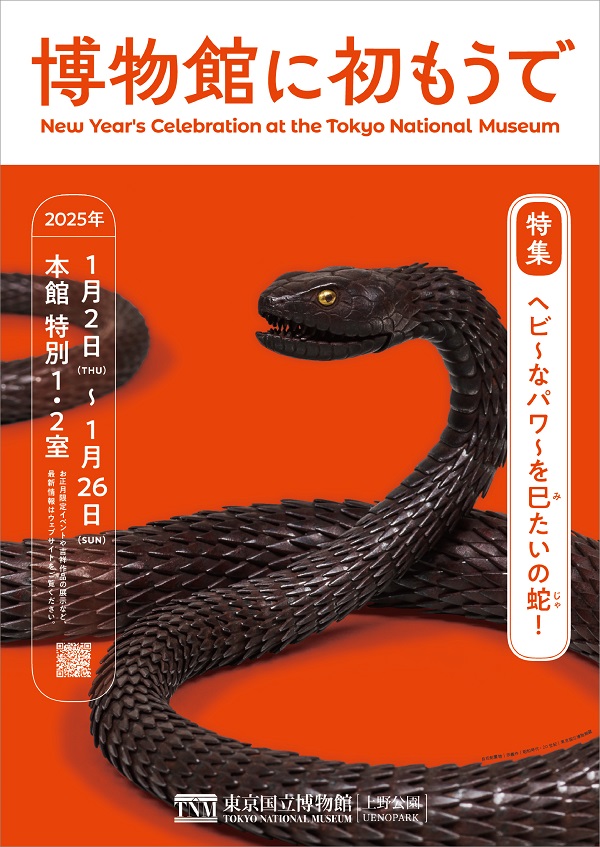

2025年の東京国立博物館は明日1月2日より、お正月恒例の企画、「博物館に初もうで」からはじまります。

毎年の干支にちなんだ特集では、「巳年」のヘビをテーマに「博物館に初もうで―ヘビ~なパワ~を巳(み)たいの蛇(じゃ)!―」を開催します。作品にみる多種多様なヘビの姿から、人間がヘビに見出してきたパワーを感じ取っていただければ幸いです。

また、ご好評をいただいております国宝「松林図屛風」の新春特別公開をはじめ、展示室の随所で、東博コレクションの名品、吉祥作品を展示して新年を寿(ことほ)ぎます。

コロナ禍以降昨年復活した1月2日、3日の新春イベントでは、人気の和太鼓や獅子舞、いけ花に加え、今年は新たに吟剣詩舞も披露します。

ぜひ、東博で日本のお正月をお楽しみください。

2025年のはじめの特別展は、1月21日からの開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」です。京都 大覚寺内部を飾る障壁画はじめ、歴代天皇の書や密教美術の名品など、優れた寺宝の数々を一挙にご紹介します。

新年度になり4月22日からは、特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」を開催します。「婦女人相十品・ポッピンを吹く娘」喜多川歌麿、「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」東洲斎写楽といった世界的芸術家とみなされる浮世絵師を世に出した、蔦屋重三郎のコンテンツビジネスの活動を通して、これら浮世絵をはじめ江戸の多彩な文化をご覧いただきます。

少し遡った3月25日からは、8K映像を駆使した没入体験で日本美術の歴史を振り返る、「イマーシブシアター 新ジャポニズム~縄文から浮世絵、そしてアニメへ~」を、4月22日からは、現代アーティスト、デザイナー、クリエイターが制作した現代の浮世絵で、現代から未来へ続く伝統の可能性をお示しする「浮世絵現代」を開催します。

夏になり7月19日からの特別展「江戸☆大奥」では、将軍の妻である御台所や側室、そこに仕える御殿女中たちで構成される「大奥」の知られざる世界を紹介します。楊州周延筆の錦絵シリーズ「千代田の大奥」のほか、初公開を含む豪華絢爛な衣装や道具、歴史資料など多彩な作品が勢ぞろい。春日局をはじめ歴代の御台所や側室の生涯にも迫りながら、大奥250年の隠された歴史を明かしていきます。

9月9日からは特別展「運慶 祈りの空間-興福寺北円堂」を開催し、ここでは鎌倉復興当時の北円堂内陣の再現を試みます。その中の国宝「弥勒如来坐像」は、令和6年度(2024)の修理を経て、約60年ぶりに東京で公開されるものです。運慶の最高傑作が織りなす空間を、存分にお楽しみください。

このほか、春には当館庭園の桜と東博コレクションに見る桜の競演を楽しむ「博物館でお花見を」、秋にはテーマに沿ったアジア地域の作品を推す「博物館でアジアの旅」を開催します。例年同様、趣向を凝らしたイベントもあわせて計画していますので、こちらもどうぞお楽しみにしてください。

さて、昨年11月、私たちは、“いにしえから宝物を創ってきた人々の想いを、いまを生きる力にする"という『東京国立博物館2038ビジョン』を発表し、このビジョンを以って、現在の本館がオープンして100周年となる2038年に向け、展示中心のミュージアムから「最先端ミュージアム」へとして成長し、世界をリードするミュージアムを目指すことを表明しました。そしてこれを推進するためのミッションステートメントを定め、4つのキーワードでロードマップを描きました。

おかげさまで東博は、国内外から多くのお客様にご来館いただき賑わいを見せています。2025年はこのビジョンのもと、さらに皆様に、博物館が新たな発見・学び・体験を提供する場となるべく活動して参ります。

本年も東京国立博物館をよろしくお願いいたします。

東京国立博物館長

藤原 誠

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 藤原誠(東京国立博物館長) at 2025年01月01日 (水)

ほほーい、ぼくトーハクくん! 2024年もおわりだほ。

ほほーい、ぼくトーハクくん! 2024年もおわりだほ。

こんにちは、ユリノキちゃんです。今年は秋が短かったからあっという間に年末になった気がするわね...。

こんにちは、ユリノキちゃんです。今年は秋が短かったからあっという間に年末になった気がするわね...。

庭園はちょっと寒いほ!

庭園はちょっと寒いほ! そうね。池を泳ぐカモを見ながらのんびりトーハクの1年を振り返りましょうか。

そうね。池を泳ぐカモを見ながらのんびりトーハクの1年を振り返りましょうか。

まずは、1月2日から「博物館に初もうで」があったほ。

まずは、1月2日から「博物館に初もうで」があったほ。 かっこいい龍、うつくしい龍、色々な龍がいました。

かっこいい龍、うつくしい龍、色々な龍がいました。 東洋館では特集「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」を開催したほ。

東洋館では特集「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」を開催したほ。 台東区立書道博物館との連携企画です。書画・篆刻(てんこく)で大活躍した呉昌碩(ごしょうせき)の偉業をふりかえる展示だったわね。

台東区立書道博物館との連携企画です。書画・篆刻(てんこく)で大活躍した呉昌碩(ごしょうせき)の偉業をふりかえる展示だったわね。 年の初めからもりだくさんでした!

年の初めからもりだくさんでした! 特別展「中尊寺金色堂」と連携して特集「親と子のギャラリー 中尊寺のかざり」もあったほ。とってもわかりやすかったほ。

特別展「中尊寺金色堂」と連携して特集「親と子のギャラリー 中尊寺のかざり」もあったほ。とってもわかりやすかったほ。 6月からは「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」がはじまったほー。

6月からは「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」がはじまったほー。 2025年は1月26日(日)にあるほ!

2025年は1月26日(日)にあるほ! ぜひ、お子様とご一緒に遊びにいらしてくださいね。

ぜひ、お子様とご一緒に遊びにいらしてくださいね。 10月は秋の恒例企画「博物館でアジアの旅」だほ。テーマは「アジアのおしゃれ」だったほ!

10月は秋の恒例企画「博物館でアジアの旅」だほ。テーマは「アジアのおしゃれ」だったほ! わたしたちもおしゃれな衣装を着て、楽しかったわね!

わたしたちもおしゃれな衣装を着て、楽しかったわね!

…いちねんをかけぬけたほ。

…いちねんをかけぬけたほ。 来年はどんな年になるのかしら?

来年はどんな年になるのかしら? 2025年も1月2日(木)から東博に来てほしいほ!

2025年も1月2日(木)から東博に来てほしいほ! そうね、では2025年の予告をしましょう。

そうね、では2025年の予告をしましょう。 ほほーい。

ほほーい。 1月2日(木)・3日(金)は新春イベントもたのしめるほ。2025年は和太鼓と獅子舞、かっこいい吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)があるほ。

1月2日(木)・3日(金)は新春イベントもたのしめるほ。2025年は和太鼓と獅子舞、かっこいい吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)があるほ。 国宝「松林図屛風」などお正月らしい作品も展示します。

国宝「松林図屛風」などお正月らしい作品も展示します。 拓本のたのしみ方をさまざまな視点からご紹介します。東洋館8室の展示です。

拓本のたのしみ方をさまざまな視点からご紹介します。東洋館8室の展示です。 トーハクくん、最後にみなさんへごあいさつしましょうか。

トーハクくん、最後にみなさんへごあいさつしましょうか。 もうそんな時間だほ?

もうそんな時間だほ? 2024年も東京国立博物館へ来てくださってありがとうございました。

2024年も東京国立博物館へ来てくださってありがとうございました。 ウェブサイトやSNSで見てくれたひともありがほー!

ウェブサイトやSNSで見てくれたひともありがほー! 2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2024年12月30日 (月)