1089ブログ

見て触って学べる! 特集「親と子のギャラリ― 中尊寺のかざり」

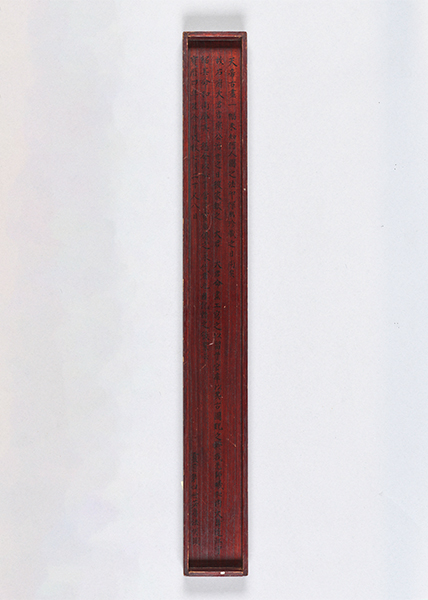

螺鈿八角須弥壇(模造)

小西美術工藝社制作 平成4年(1992)

原品:平安時代・12世紀 木製漆塗 岩手・中尊寺大長寿院所蔵

*須弥壇の側面には、蓮の花にのる迦陵頻伽、その周りを飾る雀や孔雀などが、金工や螺鈿の技術(つくり方)で表現されています。

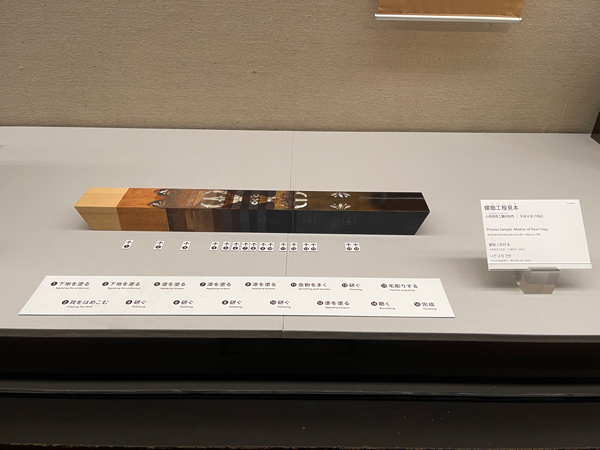

螺鈿工程見本

小西美術工藝社制作 平成4年(1992)

原品:平安時代・12世紀 木製漆塗 岩手・中尊寺大長寿院所蔵

*丹精込めて作られた様子は工程数にも表れています。

中尊寺金色堂内観

今回の制作対象となった中央壇の格狭間に飾られた孔雀(赤枠拡大図)

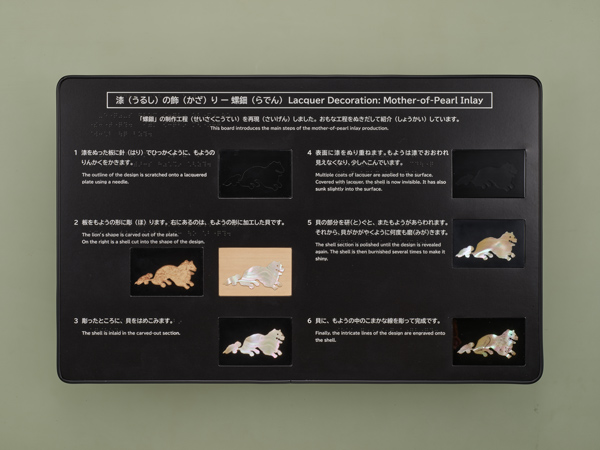

動画「漆の飾り 螺鈿」

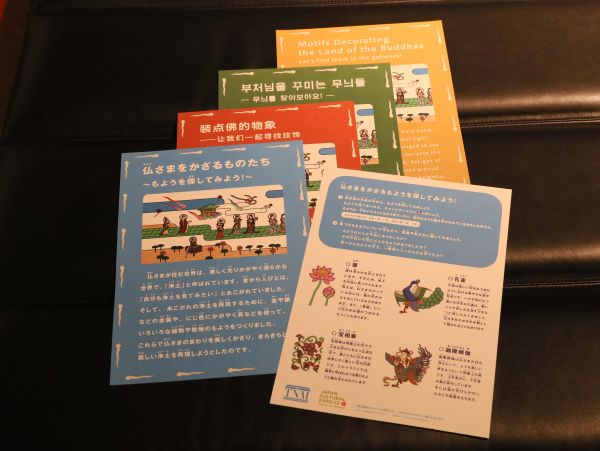

リーフレット「仏さまをかざるものたち」

| 記事URL |

posted by 品川 欣也(教育普及室) at 2024年02月16日 (金)

2月15日は何の日でしょう。バレンタイン・デーの次の日?

かつて多くの男子が落涙した日かもしれませんが、大昔違う涙の流れた日です。

それは仏教を開いた釈迦の命日。

今からおよそ2,400年前(一説に2,500年前)に、インドのクシナガラというところのガンジス川の支流の畔、沙羅双樹(さらそうじゅ)の間で、北を枕にして人間・ゴータマ・シッダールタは80年の生涯を閉じました。その様子は「仏涅槃図(ぶつねはんず)」(図1)に描き継がれており、釈迦の死を悼んで泣き咽(むせ)ぶ弟子や信徒、動物の姿が描かれています。旧暦の15日のことなので、空には満月が輝き、皓々(こうこう)と釈迦の亡骸を照らしています。その後釈迦は荼毘(だび)に付されました。

(図1)重要文化財 仏涅槃図(ぶつねはんず)

平安時代・12世紀

本館3室「仏教の美術―平安~室町」にて2月18日(日)まで展示

因みに、釈迦の死は多くの物語を伴っており、金色の棺に納められ、天から死を悼んで降りてきた母・摩耶夫人(まやぶにん)に対し、甦って説法をした話(金棺出現)や、火葬後に残った遺骨を、釈迦を慕う八つの部族が分け合って塔に祀(まつ)ったという話(分舎利)などが知られています。金色の棺に北枕というと、現在本館1階特別5室で開催中の特別展「中尊寺金色堂」にて展示されている藤原清衡(ふじわらのきよひら、1056~1128)の「金箔押木棺(きんぱくおしもっかん)」(重要文化財)の事例を思い出します。金色に輝く棺(図2)。何か関係があるのでしょうか。

(図2)重要文化財 金箔押木棺

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」(~4月14日(日))にて展示

それはさておき、先に述べたように、釈迦の遺骨は舎利と呼ばれて大切にされ、信徒によって分けられ、塔に祀られたとされています。舎利というと、お寿司のお米の部分が思い浮かぶかもしれませんが、形が似ていることに加え、お米が一粒一粒に至るまで大切にされたことから、そう呼ばれるようになったのではないでしょうか。

舎利を祀る塔は、インドに端を発し、中央アジア、中国、朝鮮半島を経て、飛鳥時代には日本に伝わりました。

『日本書紀』には、敏達天皇十三年(584)に渡来人の司馬達等(しばたっと)が食器の中に舎利を発見し、これを献上された蘇我馬子(そがのうまこ、?~626)が塔を建立(こんりゅう)して祀ったことが記されています。

私も子供の頃にご飯を食べていて、石のようなものに出くわしたことがありますが、捨ててしまいました。今思えばあれは舎利だったのかもしれません。残念。

その後蘇我馬子によって建立された法興寺(飛鳥寺)にも百済(くだら)からもたらされた舎利が塔の心礎に納められました。この辺りが我が国の舎利信仰の始まりです。

舎利は司馬達等のように急に出現することもありましたが、インドが本場なので、より本場に近いところで入手されたものが由緒あるものとしてありがたがられました。

高名なのは、戒律の作法を伝えた中国の僧・鑑真(がんじん)和上(687~763)がもたらした奈良・唐招提寺の舎利3,000粒と、弘法大師空海(774~835)が、大同元年(806)に唐から帰国した際にもたらした京都・東寺の舎利80粒です。

いずれも中国直伝の品で、インド(天竺)がどうしたら行けるのかわからないような遙かな憧れでしかなかった時代に、由緒正しい舎利として革命的に尊崇されたことと思われます。唐招提寺の舎利は金亀舎利塔(きんきしゃりとう)に、東寺の舎利は金銅舎利塔(こんどうしゃりとう)に、今も大切に祀られています。

鎌倉時代に入ると、平安時代の末に源平合戦の煽(あお)りで焦土と化した奈良で寺院の復興が本格化し、それとともに仏教の原点である釈迦に回帰しようという考えが盛んになりました。そのため舎利が尊崇され、これを安置する多くの舎利容器が作られ、礼拝(らいはい)されるようになりました。現在多くの作例が残るのは、鎌倉時代以降になります。そして舎利への信仰はその後も続き、江戸時代に至るまで多くの舎利容器が作られています。

そうした中で、舎利を塔に納める作法は、その後小さな塔を作ってそこに納めたり、塔自体を舎利に見立てて礼拝するようになっていったようです。

本館14室で開催中の特集「塔と厨子(ずし)」(1月16日(火)~2月25日(日))にはそうした舎利を祀る塔を展示しています。

薬師寺に伝わる「金銅舎利塔(こんどうしゃりとう)」(図3)は江戸時代の作で、宝塔の中に舎利を納めた火焔宝珠形(かえんほうじゅがた)の容器を納めています。塔と舎利との関係性を伝える一例です。なお、この舎利塔には扉に四天王を描いた厨子が伴っていて、舎利=釈迦を仏教の守護神がしっかりと護るように作られています。

(図3)金銅舎利塔

江戸時代・17世紀 奈良・薬師寺蔵

塔の中でも、平安時代の後半に密教の教えによって創造された五輪塔(世界を構成する五大要素である地・水・火・風・空を形にしたもの)は多くの遺例があります。五輪塔形舎利容器では、下から2段目の円い水輪に舎利を納めるものが多く作られました。「金銅装水晶五輪塔形舎利容器(こんどうそうすいしょうごりんとうがたしゃりようき)」(図4)では、水晶製の容器の中に舎利が納められているのが見えます。

(図4)金銅装水晶五輪塔形舎利容器

室町時代・15世紀

また「水晶五輪塔(すいしょうごりんとう)」(図5)は高さ4センチメートルほどの小さな塔ですが、水輪に舎利が納められるようになっています。八角形のこうした小塔は、真言宗の一派である真言律宗を開いた奈良・西大寺の僧・叡尊(えいそん、1201~90)の教えが反映した可能性が指摘されています。

(図5)水晶五輪塔

静岡県沼津市本出土 鎌倉時代・13世紀

密教の祈祷に用いられる五種鈴(独鈷鈴、三鈷鈴、五鈷鈴、宝珠鈴、宝塔鈴の5点)という組の法具があります。その中でも中心的な役割をなす宝塔鈴には舎利が納められることがありました。「金銅塔鈴(こんどうとうれい)」(図6・7)はそうした一例で、先端の塔の部分が外れるようになっています。ここに舎利を納めて祈祷を行ったと考えられます。

(図6)金銅塔鈴

(図6)金銅塔鈴 鎌倉時代・13世紀(E-19885)

(図7)金銅塔鈴(E-19885)

(図7)金銅塔鈴(E-19885) 塔を外した姿

少し変わったところでは、密教で用いられた能作生塔(のうさしょうとう)があります。中世日本の密教では、願いを叶える不思議な力を持つ玉である宝珠(ほうじゅ)と舎利とが同じものであると考えられたため、宝珠を通じて舎利が信仰されました。能作生珠という香木などを漆で練って作った魔法の玉を納めた能作生塔の代表的な遺例である奈良・長福寺の国宝「金銅能作生塔(こんどうのうさしょうとう)」(図8)は、インドで舎利容器として用いられたという水瓶(すいびょう)の形をしています。

真ん中の円い部分が上下に開閉できるようになっていて、ここに魔法の玉(これは絶対に見てはならない!)を入れて礼拝したと考えられます。上端には宝珠があしらわれ、一層神秘な趣を掻き立てています。

(図8)国宝 金銅能作生塔

鎌倉時代・13世紀 奈良・長福寺蔵

能作生塔のような特殊なものがある一方、籾塔(もみとう)といって、木製の小塔に籾を入れて祀った塔もあります。作るのに手間や費用がかからないので、庶民も含めて大量に作られ、お寺の堂内などに安置されました。「穀塔(もみとう)」(図9)はその一例で、底の裏に籾が入れられるようになっています。籾は脱穀する前の殻の付いたお米のこと。お米を舎利ということと、こんなところで結びついているのかもしれません。

(図9)穀塔

鎌倉時代・13~14世紀 植原銃郎氏寄贈

さて、舎利塔は日本だけでもかなりたくさん作られていますが、舎利はそんなにたくさんあったのでしょうか。

これは難しい問題ですが、例えば東寺の舎利は、数えてみると知らないうちに増えている(減っている)ことが『東宝記』という南北朝時代の東寺の歴史を記した書物に書いてあります。世の中が平和だと舎利は増えるのだとか。

舎利がどんどん増えるような世の中が続けばいいのにと改めて思いました。

本館14室 特集「塔と厨子(ずし)」の展示風景

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2024年02月14日 (水)

現在本館14室では、特集「大聖寺藩(石川県)前田家伝来の能面」(2024年1月14日(日) まで)を開催しています。

本館14室 展示風景

その中から見どころをいくつかご紹介します。

加賀100万石で知られる加賀藩の支藩が大聖寺藩(だいしょうじはん)です。

加賀藩主前田利常(としつね)の三男を初代藩主とした大聖寺藩は小さな藩でしたが、

加賀藩と足並みを揃え能楽が盛んで、特に能楽の流派のひとつである宝生流(ほうしょうりゅう)と深いつながりがありました。

そのため大聖寺藩伝来の面には、宝生家の能面の写しが多数含まれています。

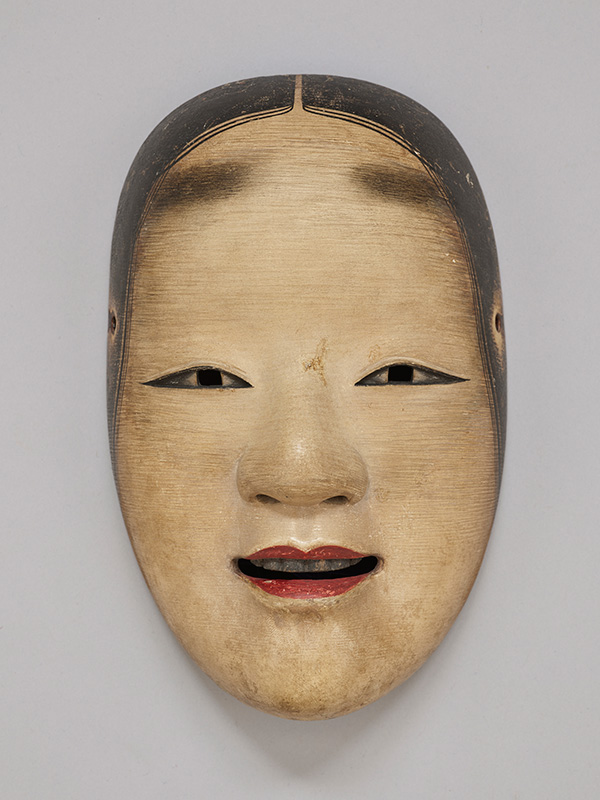

これは大聖寺藩に伝わった、増女(ぞうおんな)という種類の面です。

鼻の付け根左側、左目眼頭との間に茶色のしみが見えます。

ちょっと近づいてじっくりしみを見てください。

能面 節木増(部分)

このしみは自然な汚れではなく、作為的に描いたものであることがわかるはずです。

なぜそんなことをしたのでしょうか。

実はこの増女は、宝生家の名物面「節木増」の写しで、このしみはその節木増にあるものなのです。

宝生家の節木増のこのしみの部分には、面の材である木の節(ふし)があります。

木の節からにじみでた樹脂がこのようなしみとなり、そのため「節木増」と呼ばれています。

この名物面の名の由来ともなったこのしみは重要な要素だったので、写す際にはあえて描いたわけです。

大聖寺藩の節木増の面裏、ちょうどこのしみの裏側には節を示すように穴がありますが、

これも本当の節の穴ではなく、あえて作られたものです。

能面 節木増(面裏・部分)

穴のまわりには「御命により家の増うつし上ル者也」と加賀藩の能の指南役を勤めていた宝生良重が署名しています。

宝生良重とは、宝生流9世友春(ともはる・1654~1728)のことです。

この節木増の写しは大聖寺藩主からの命令で作られたということでしょう。

樹種まで宝生家の節木増に合わせているところからも、非常に熱心に名物面の写しを請う大聖寺藩主の姿がうかがえます。

能面 節木増(面裏・「御命により家の増うつし上ル者也」と書かれた部分)

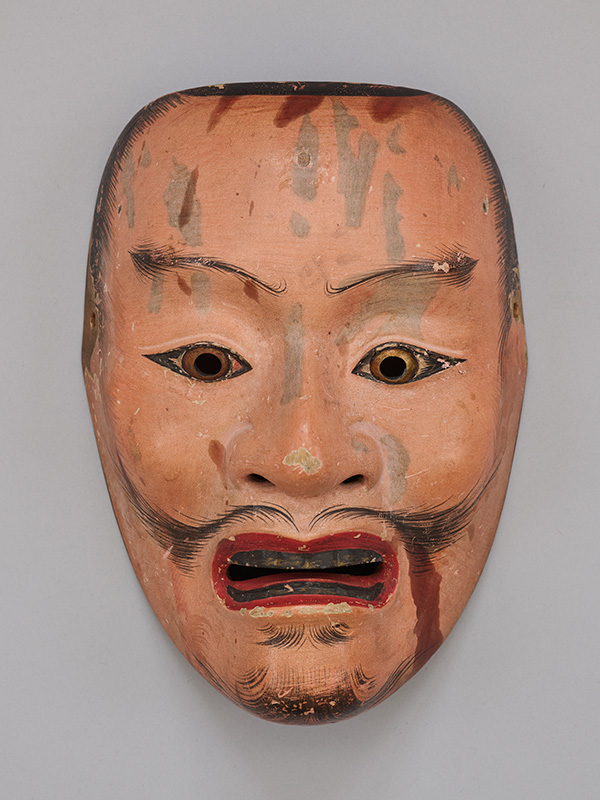

こちらの面をみて驚く方も多いのではないでしょうか。

灰色と茶色のしみがたくさんあり、何とも不思議な面です。

これも節木増同様、木の脂によるしみなので「木汁怪士」と呼ばれる宝生家の名物面の写しです。

ただし、灰色のしみは宝生家の面に見られるものですが、茶色のしみはありません。

茶色のしみは大聖寺藩に伝わった面の材から樹脂が出たもので、本物のしみなのです。

特徴のある毛描きなど、丁寧に宝生家の名物面を写していますが茶色の樹脂は想定外のことでしょう。

宝生家の木汁怪士とは雰囲気が変わってしまったかもしれませんが、そのことを大聖寺藩の人々はどうとらえていたのか、興味がわいてきます。

今度は反対に、大聖寺藩の面の写しを宝生家が持っているという例をご紹介しましょう。

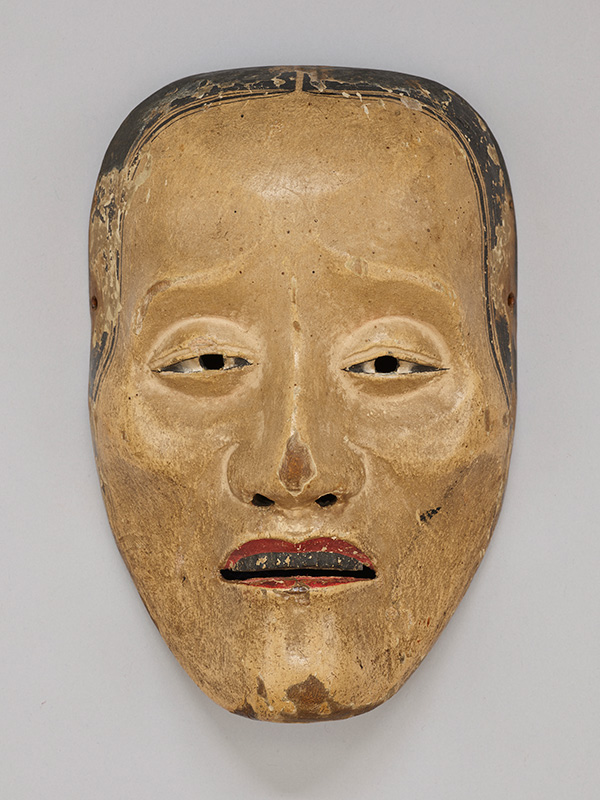

この面は老女といいます。大聖寺藩に伝わったもので室町時代の作でしょう。

この老女とそっくりな面が宝生家にもあり、前田備後守(びんごのかみ)家のものを写したことが記録されています。

備後守には大聖寺藩第4代藩主利章(としあきら)、6代利精(としあき)、9代利之(としこれ)が任じられていますが、前田氏が治めていた加賀藩や富山藩には備後守に任じられた人物はいません。

そのため、宝生家の老女は大聖寺藩の老女を写したものだとわかるのです。

宝生家が写しを求めるほどの面が、なぜ大聖寺藩にあったのかなど謎もまだまだ多く残されています。

大聖寺藩にはほかにも宝生家の能面の写しはたくさんあり、また、能楽の他の流派である金春家(こんぱるけ)や観世家(かんぜけ)の面の写しもあります。

多くの能面を収集する中で、名物面の写しは流派を越えて求めたのかもしれません。

あえて写した傷は、肉眼でもわかるものがあります。

能面を見るときに、作為的につけられた傷があれば、その面は写しかもしれません。

傷も含めた面の魅力が、その写しを求め、また手間をかけ細やかに写す動機になったのでしょう。

じっくりと見ながら面の魅力を感じてください。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 川岸 瀬里(ボランティア室長) at 2023年12月07日 (木)

東洋館8室では、特集「中国書画精華―日本におけるコレクションの歴史」が開催中(後期展示:2023年11月28日(火)~2023年12月24日(日))です。

「中国書画精華」は、東京国立博物館でおこなっている毎年秋恒例の中国書画名品展です。

今年は日本におけるコレクションの歴史を切り口に、「古渡(こわた)り」「中渡(なかわた)り」「新渡(しんわた)り」といった観点から作品を紹介しています。

東洋館8室 展示風景

中国絵画では、室町時代以前に日本に渡ったものを「古渡り」と呼びます。今回の展示では、室町以前の伝来が裏付けられる作品に加え、『君台観左右帳記(くんだいかんそうちょうき)』など、足利将軍家の中国絵画趣味を伝える書物に名前が載っている画家の作品を、「古渡り」のカテゴリーで紹介しています。

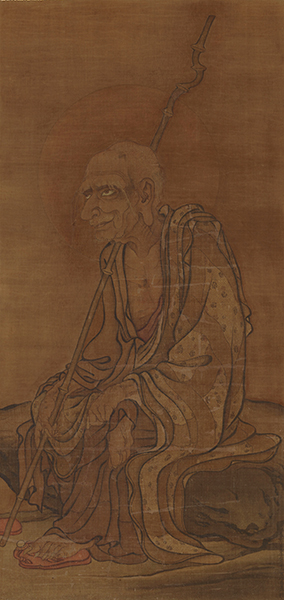

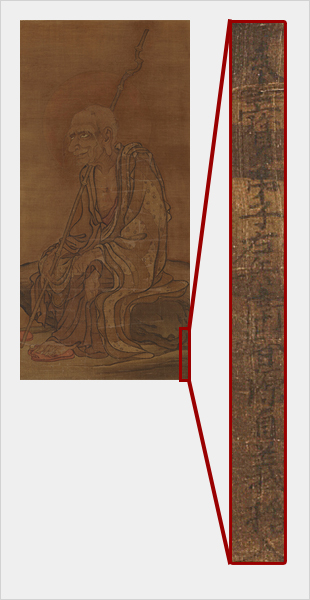

重要文化財 羅漢図軸

蔡山(さいざん)筆

元時代・14世紀 中国

[展示中、12月24日まで]

羅漢図軸 寄進銘

例えば、元時代の怪奇趣味を体現する画家、蔡山による、どこか不気味な「羅漢図軸」は、右下の「奉三宝弟子左兵衛督源直義捨入」という寄進銘により、足利尊氏(1305~1358)の弟、直義(1306~1352)が、貞和2年(1346)に高野山 金剛三昧院(こんごうさんまいいん)に寄進した十六羅漢図の一つであることがわかっています。

次に、「中渡り」ですが、中国絵画分野では、「古渡り」と「新渡り」の中間、主に江戸時代に伝わったものを指しています。厳密にいえば、江戸時代に伝わったのか、それ以前から日本にあったのかは定かでありませんが、後世に大きな影響を与えた足利将軍家の中国絵画趣味の体系には入っていない作品を紹介しています。

重要文化財 天帝図軸

元~明時代・14~15世紀 中国 霊雲寺蔵

[展示中、12月24日まで]

天帝図軸 部分(玄天上帝)

天帝図軸 部分(四元帥)

江戸時代に日本にあったことが裏付けられる作品として、霊雲寺ご所蔵の「天帝図軸」があります。霊雲寺は、元禄4年(1691)、5代将軍徳川綱吉(1646~1709)により、徳川将軍家の祈願寺として湯島に創建された名刹です。

本作には、北斗七星の旗と剣、玄武を従える玄天上帝が描かれ、その周りに、青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう)を持った関元帥(関羽)、黒衣の趙元帥、火炎に包まれる馬元帥、青顔の温元帥が配されます。画家の名は伝わりませんが、細かな描写と華やかな彩色が見事な、道教絵画の名品です。

天帝図 竹沢養渓(たけざわようけい)、養竹(ようちく)摸 天明8年(1788)

(注)現在、展示されていません。

霊雲寺の4世住職法明(1706~63)による、箱の蓋裏の書付(1754年)によれば、本作は狩野探幽(1602~74)の旧蔵で、御用絵師を務めた狩野家から8代将軍徳川吉宗(1684~1751)に献上されたものといいます。吉宗はこれの摸本を作らせたのち、原本を霊雲寺の3世住職慧曦(1679~1747)に下賜(かし)したそうです。

狩野家ではこれの摸本を代々作っていたようで、当館にも、狩野惟信(かのうこれのぶ・1753~1808)の弟子、竹沢養渓、養竹の摸本が伝わっています。

さて、清の衰退にともない、中国本土に秘蔵された名画が多く流出した近代には、古渡り、中渡りとは異なる、本場の文人趣味を体現する作品が日本にやってきます。

これら新渡りとして、高島菊次郎(1875~1969)蒐集の揚州八怪(ようしゅうはっかい)の作品を紹介します。揚州八怪は、清の最盛期に商業都市揚州(江蘇省・こうそしょう)で活躍した在野の書画家たちの総称です。その後の文人画の動向を決定づけた彼らの書画は、中国で大変珍重されたため、近代以前の日本人はその真跡を見ることはほとんどできなかったと思われます。

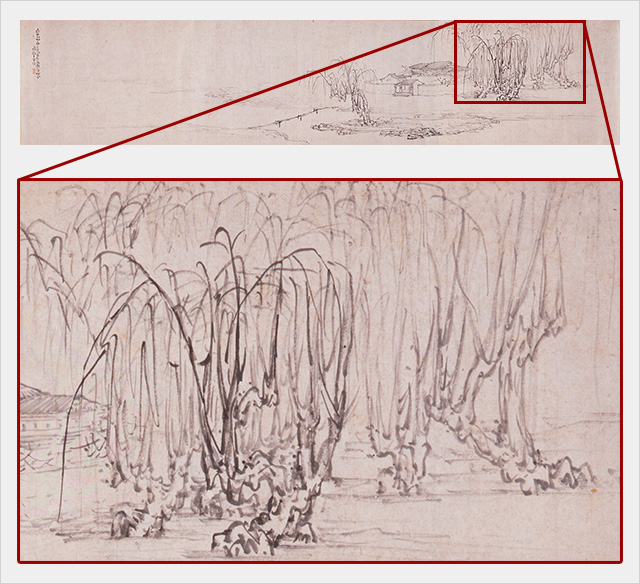

秋柳図巻(しゅうりゅうずかん) 黄慎(こうしん)筆 清時代・雍正13年(1735) 中国 高島菊次郎氏寄贈[展示中、12月24日まで]

秋柳図巻 拡大図

高島菊次郎は大正から昭和にかけての著名なコレクターです。王子製紙社長として活躍しながら、中国書画を多く収集しました。当館に寄贈された高島コレクションには、揚州八怪の一人、黄慎(1687~1768?)の優品が含まれています。

「秋柳図巻」は、王士禎(おうしてい・1634~1711)の著名な詩「秋柳」に想を得た作品で、葉の落ちた柳の枝に見られる、洗練されたすばやい筆さばきが見所です。本場の中華文人の洗練された筆墨を初めて目にした、日本の愛好家の興奮が想像されます。

以上、駆け足で古渡り、中渡り、新渡りについて紹介しました。これらを通覧することで、日本における中国絵画鑑賞伝統の層の厚さを体感していただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2023年12月01日 (金)

1089ブログ「和鏡への道のり」では和鏡の成り立ちと特色についてお話しさせていただきました。

今回は、和鏡の文様についてもう少し詳しくご紹介いたします。

特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」

平成館企画展示室にて2023年11月19日(日) まで。

中国・唐の時代の鏡と宋の時代の鏡を掛け合わせて発展させ、日本人の好みに合わせた文様(もんよう)を施すことで平安時代・11世紀後半頃に成立したと考えられるのが和鏡(わきょう)です。

和鏡には今日、日本の伝統意匠として知られるような様々な文様が見られます。和鏡の極致とも称される、山形県鶴岡市の羽黒山(はぐろさん)にある出羽三山神社(でわさんざんじんじゃ)の御手洗池(みたらしいけ)から出土したいわゆる「羽黒鏡(はぐろきょう)」のうちにそれらを探し、和の文様を愉(たの)しみたいと思います。

和の文様の代表格ともいえるのが、「松喰鶴(まつくいづる)」の文様です。松の折枝(おりえだ)を銜(くわ)えた鶴が優雅に舞う文様は、鏡の他に箱や櫃(ひつ)などの調度品にも用いられました。元を辿るとペルシアの咋鳥文(さくちょうもん)が中国・唐に伝わって流行し、奈良時代に日本に伝えられた文様が原形です。正倉院宝物にもよく見られ、含綬鳥(がんじゅちょう)や花喰鳥(はなくいどり)として知られています。これが日本でめでたい鳥とされる鶴に置き換わり、同じくめでたい植物である松を銜えるようになったのが松喰鶴で、代表的な吉祥文様の一つです。

松喰鶴鏡(まつくいづるきょう)に見られるように、和鏡の文様としては、中央の鈕(ちゅう 紐を通すための孔(あな)を開けたつまみ)を挟んで鶴が向かい合い、優雅に旋回する文様が定番で、王朝文化の花開いた平安時代らしい優美な趣に満ちています。

松喰鶴鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15441)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

構図の源流には、唐で作られた瑞花双鳳八花鏡(ずいかそうほうはちりょうきょう)や、これらを元に日本で構成された瑞花双鳳八稜鏡がありますが、余分な要素を削ぎ落とし、洗練させた文様構成は、高度な発展を遂げた貴族文化の結晶といえます。

奈良市興福寺中金堂須弥壇下出土 唐時代・8世紀(E-14255)

(本館1室にて2023年10月31日から12月3日まで展示)

平安時代・11~12世紀(E-19934)

(展示の予定はありません)

続いてご紹介するのは、本館14室で行われている特集「日本の伝統模様『秋草』」でも取り上げられている秋草の文様です。

秋草は「もののあはれ」を催させる存在として、日本文化に重要な位置を占めてきました。源氏物語絵巻に代表される王朝絵巻でも、登場人物の心象を表すモチーフとして重視されています。秋草は鏡の文様としても頻繁に用いられており、萩や薄(すすき)、秋の七草には入っていませんが菊などがよく見られます。

秋草蝶鳥鏡(あきくさちょうとりきょう)を見てみましょう。

ここでは土坡(どは 土の盛られたところ)あるいは水流の一部のようなところから、左に薄が穂を垂れ、右側では円周に沿って三角形の花房を付けた萩と円形の花弁を広げた菊とが勢いよく伸びています。鈕の左には仲睦まじく飛び交う2羽の鳥が配置されています。これは鈕を挟んで整然と向かい合う構図だったものが崩れ、2羽の鳥という要素が残り、番(つがい)の鳥としてめでたいモチーフに昇華されていったものと思われます。

この鏡には縁の内側に界圏(かいけん)が一条めぐらされていますが、本来文様を構成する上で内区と外区を分けるために施されたはずの界圏の上に鳥や植物が乗っかっており、ほとんど意味をなさなくなっています。しかしながら、よく見ると、外区の左に1頭の蝶、上と右に蜻蛉(せいれい)が表されているのがわかります。これらは唐鏡の外区にしばしば表されていたモチーフで、ここでは古い要素が残されているのが確認されます。

蝶の盛りは春、蜻蛉はカゲロウとみれば夏でしょうか、徒花(あだばな)のように外区に残るこれらの虫は、秋を迎えいよいよ終焉を迎えようとする存在であり、一層、儚(はかな)さやものがなしさを催させるモチーフであったと想像されます。

秋草蝶鳥鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15419)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

最後にご紹介するのは、先に見た秋草蝶鳥鏡をさらに展開させたような水辺に生える植物を主題とした文様です。身近な野辺(のべ)の風景を、文様的な意匠化された要素を排し、絵画のように表したこうした文様は、同時代のやまと絵山水に通じるものといえます。この時代のやまと絵の遺例は極めて限られることから、それらを補う存在であるともいっても過言ではないものです。

水辺芦双鷺鏡(みずべあしそうろきょう)は、下方に水流を大きく表し、その周囲に草を配置しています。水流の上流に当たるのでしょうか、右の鳥の足下には岩のようなものも確認されます。岩の右から松が伸びているようで、水景と樹木と岩を備えた山水図のような構成になっていることがわかります。呼び合うような大振りの鷺も存在感があります。また、梅花蝶鳥鏡(ばいかちょうとりきょう)は、鈕の下方を水流が横切り、周囲に草が生えています。鈕を通って華奢(きゃしゃ)な梅の木が表されており、大きく枝を広げています。鳥は梅の枝を避けて配置されているようです。梅を主役にした構図は、シンメトリーやバランスを重視してモチーフを配置する文様的な構成ではなく、絵画的な構成を選択した結果であると思われます。

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15414)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 平安時代・12世紀(E-15406)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

これらは平安時代の末に作られたと考えられる作例ですが、少し時代がくだって鎌倉時代に作られたと考えられる洲浜萩双鳥鏡(すはまはぎそうちょうきょう)を見てみましょう。こちらでは下方に水辺にできる洲浜が広がり、波のようなものも表されています。そこから大樹のように萩が枝を広げており、それを避けるかのように2羽の鳥が鈕の左に表されています。花が咲き鳥が舞う理想郷を想起させるとともに、樹木状の植物が文様の主役になってきていることがわかります。またその中で、洲浜と水の存在は、「場所」を意識させるものとして、非常に重要と思われます。浮遊する文様が居場所を見つけたといってもよいでしょうか。そこにはある種の「風景」が存在しているのです。

洲浜萩双鳥鏡

山形県鶴岡市羽黒山御手洗池出土 鎌倉時代・13世紀(E-15442)

(特集「羽黒鏡―霊山に奉納された和鏡の美」にて2023年11月19日まで展示)

鎌倉時代から、南北朝時代を経て、室町時代に至るいわゆる中世には、蓬莱鏡(ほうらいきょう)と呼ばれる、東海の理想郷・蓬莱山(ほうらいさん)を表したとされる文様を施した鏡が流行しました。鎌倉時代の作である蓬莱鏡はその典型例で、下方に波と洲浜が広がり、右方には岩と松が存在感を示し、鈕の左には2羽の鶴が洲浜の上に羽を広げています。鈕は亀形となり、岩の下方に配置された亀とともに、鶴亀文様を構成しています。左方の洲浜と右方の岩から伸びた竹は、松とともに松竹文様を構成しており、常に緑を保つ常磐木(ときわぎ)と長寿を象徴する鶴亀とで、蓬莱山を表しています。身近な野辺の景色と思われた山水描写は、年月を経て、理想の世界へと昇華していったと考えられるのです。

蓬莱文様は、江戸時代にも婚礼調度などに盛んに用いられました。古い家ではまだ、蓬莱文様の鏡や柄鏡(えかがみ)が眠っているかもしれません。その源流は平安時代の鏡に見られる水辺の文様へと辿ることができるのです。

蓬莱鏡

鎌倉時代・13世紀(E-19965)

(本館3室にて展示中。2023年12月3日まで)

この他にも、山吹や桜、楓(かえで)などの身近な植物を主題にした文様や網を張ったような文様(網代文<あじろもん>)など、いろいろな文様がありますので、心になじむ和の文様を愉しんでいただければと思います。

ところで、羽黒鏡は、羽黒山にある出羽三山神社の御手洗池から、大正初年から昭和初年にかけて4度にわたって行われた池の工事に伴い発見されたもので、ご神体と考えられた池に、祈願や報賽(ほうさい お礼参り)のために宝物を投げ入れる「投供(とうぐ)」の儀礼によって奉納されたと考えられています。洗練された作風から、平安京で作られたと考えられており、いずれも直径10センチメートル前後と小振りなのは、出羽三山修験(しゅげん)の行者などに託し、運搬しやすいように取り計らわれたためかもしれません。

ここでは紹介できなかったような多種多様な美しい文様が見られるのは、都の貴顕(きけん 身分が高い人)が思い思いに、自分の最も好んだ一面に願いを託したためかもしれません。

| 記事URL |

posted by 清水健(工芸室) at 2023年10月24日 (火)