1089ブログ

踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト 「見返り美人図」修理報告2

当館を代表する名品「埴輪 踊る人々」と「見返り美人図」を、皆様からの寄附で未来につなぐ「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト」。

いただいたご寄附で修理が進む様子をシリーズでお知らせしています。

昨年度末で「埴輪 踊る人々」の修理が完了し、現在は「見返り美人図」の修理が進められています。

1089ブログ「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト『見返り美人図』修理報告1」では、修理前の調査などについてお伝えしましたが、今回はその後進められた実際の修理の様子などをご紹介できればと思います。

まずは、第2回修理監督時の見返り美人図をご覧ください。

修理のために解体され、本紙のみとなっている見返り美人図

この写真に写っているのは、「本紙」と呼ばれる、絵が描かれている作品の本体部分です。

普段、展示室で見ているのは掛け軸の状態なので、こうして絵の部分だけになっていることに驚きます。

まるで掛け軸から、絵の部分だけを切り取ってしまったように見えますが、そうではありません。

一見平面的に見える掛軸ですが、本紙を支えたり保護したり装飾したりするために、紙や裂(きれ、絹の布地)を数層貼り合わせた構造になっています。

見返り美人図は、「絹本(けんぽん)」という書画を制作する際に使う絹の布地に描かれていますが、この絹本を裏紙などと貼り合わせているのは、可逆性のあるでんぷん糊(のり)。水分を与えれば外すことができるので、こうして本紙だけを分離することができるわけです。

…ん?でも、何かが違いますね。

なんだか全体的に色が薄い…?なぜでしょう?

答えは…よ~く見てください。

回転させると、わかりやすいかもしれません。

こちらが上下を通常の向きに合わせた画像。

描かれている女性が逆向きに見返っていますね。

そう。この時点では見返り美人図は裏返しの状態となっていたのでした。

「逆」見返り美人。修理がなければ見ることができない、貴重な姿です。

この状態になるまでに、見返り美人図には以下のような修理作業が行われました。

(1)絵具部分の剥落止め(1回目)、クリーニング

(2)掛軸装の解体

(3)絵具部分の剥落止め(2回目)、養生

(4)古い総裏紙(そううらがみ)の除去

(5)本紙の表打ち

(6)古い増裏紙(ましうらがみ)、古い肌裏紙(はだうらがみ)の除去

それぞれの工程について、簡単に見ていきたいと思います。

(1)絵具部分の剥落止め(1回目)、クリーニング

まず絵の具が剥落する危険がある箇所に、水に溶いた膠(にかわ)などで1回目の剥落止めを行います。

膠は日本画で絵具を定着させるために使われる接着剤。

剥落は経年劣化によって膠の接着力が低下してきていることも原因なので、膠を補うことでこれ以上傷みが進行することがないように処置するわけです。

また、クリーニング、と言っても、もちろん強い洗剤を使うわけにはいきません。

作品を傷つけないように、乾いた筆や刷毛などで表面の汚れを除去したのち、ポリエステルの化繊紙(化学繊維紙)の上から湿らせ、吸い取り紙に汚れを吸着させるという方法を使って、やさしく汚れが取られました。

クリーニングの様子。吸着した汚れがうすく見えています。

(2)掛軸装の解体

掛け軸についている、表装裂(ひょうそうきれ)や上下の棒(八双と軸棒)などを取り外します。

解体の様子

(3)絵具部分の剥落止め(2回目)、養生

本紙の作業に入る前に、再度、絵具部分に2回目の剥落止めと養生を行います。

養生に使われるのは化繊紙。これを「布海苔(ふのり)」と呼ばれる海藻から抽出したのりで接着します。

なぜに海藻? と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この布海苔、水分を加えると剥がれてくれるという性質があり、養生のように、後から剥がさなければならないものの接着に重宝されているのです。

ちなみに、接着以外にも汚れを洗浄する効果があり、(1)のクリーニングの際にも用いられているそうです。

(もうひとつちなみに、海藻の布海苔は食べられるそうです。)

養生の様子

(4)古い総裏紙(そううらがみ)の除去

冒頭でもご紹介した通り、通常掛け軸には、3~4層の異なる和紙が裏打ちされていますが、見返り美人図の場合は3層の裏打ちがありました。まずは3層の一番外にある裏打ち紙、総裏紙を外します。

本紙を裏返して、裏面から水を塗り、総裏紙を取り外します。

総裏紙除去の様子

(5)本紙の表打ち

再度表に返して、本紙の表面を保護するために一時的な化繊紙を貼ります。この作業を「表打ち」と言います。

表打ちは、直後の工程で行われる増裏紙、肌裏紙の除去を安全に行うためのもの。

肌裏紙まで除去すると、本紙は絹一枚の非常に不安定な状態になるため、あらかじめ表側から保護しておくというわけです。

また、表打ちをすることで本格修理時にしかできない裏側からの調査も安定した状態で行うことができます。

表打ちの様子。表打ちに使われているのもやはり布海苔。

(6)古い増裏紙(ましうらがみ)、古い肌裏紙(はだうらがみ)の除去

最後に、外から2番目の増裏紙、本紙に直接裏打ちされている肌裏紙を除去します。

見返り美人図の裏打ち紙は、経年によって硬くなっており、これが作品全体に折れが発生する原因にもなっていました。

また、ちょうど顔の部分に紙の継ぎ目があったり、のりの劣化によって裏打ち紙から本紙が浮いてしまっており、それらが絵の具部分剥落につながる可能性も指摘されていました。

剥がされた古い裏打ち紙は捨てられるわけではなく、作品が修理されて伝えられてきた歴史の記録として残します。

剥がされた裏打ち紙。灰色のほうが肌裏紙、白いほうが増裏紙です。

ここまでくれば、もう一息。

これから、新しい裏打ちをしてから本紙の折れへの対処を行い、今回の作業を逆回しするように、元の掛け軸へと仕立て直していくことになります。

最後に、もう一度見返り美人図を裏側から見てみましょう。

今回、裏側からの調査で確認されたのが、絹本の裏側からの彩色を施す「裏彩色」という技法。

従前から裏彩色があるのではないか、と言われていたそうですが、

裏側から改めて観察することで、顔や帯の部分に裏彩色があることが正式にわかりました。

文化財はこうした修理の機会がなければ、解体して調べるということはなかなかできません。

そういった意味でも皆様からいただいたご支援のありがたさを改めて感じています。

調査と並行しながらも、着実に進む見返り美人図の修理。

今後も皆様とともに完了までの進捗を見守って参りたいと思います。

次の報告もどうぞお楽しみに。

カテゴリ:保存と修理

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(総務部) at 2024年08月05日 (月)

夏バテ気味の体に、密教の仏のパワーを感じるのはいかがでしょう?

今回は現存最古の両界曼荼羅である国宝の「高雄曼荼羅」についてご紹介します。

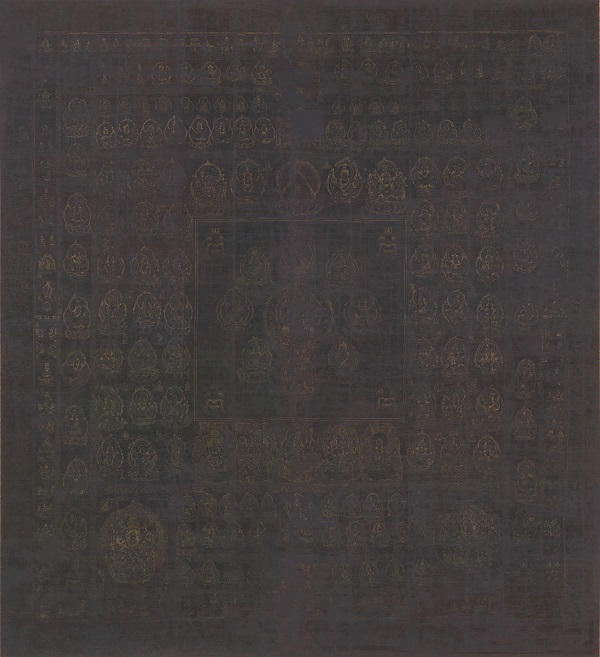

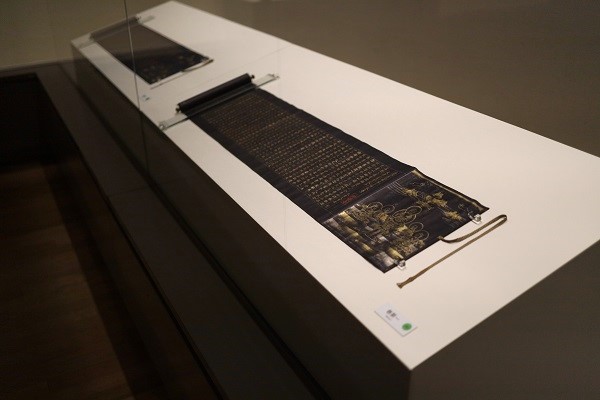

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)の展示風景

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 【胎蔵界】前期展示(7月17日~8月12日)

そもそも曼荼羅とは、大日如来を中心とした密教の世界を図示したものです。

金剛界と胎蔵界という二つの世界から成り立ちます。

両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

右から【胎蔵界】江戸時代・寛政7年(1795)【金剛界】江戸時代・寛政6年(1794) 京都・神護寺蔵 通期展示

こちらは光格(こうかく)天皇の発願によって製作された「高雄曼荼羅」の原寸大摸本

九つの区画に整然と分けられ、規則的な仏の配置を見せる金剛界。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)

【金剛界】後期展示(8月14日~9月8日)

そして、大日如来を中心に密教の仏たちが広がるように配置される胎蔵界です。

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】

大きさも違います。これは、金剛界と胎蔵界が別々に成立し、展開してきたためです。

ともにインド発祥ですが、空海の師匠である、唐の都・長安の青龍寺(せいりゅうじ)にいた恵果(けいか)のときに、金剛界と胎蔵界がセットになったと考えられます。

国宝 金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)(こんどうみっきょうほうぐ、こんごうばん・ごこれい・ごこしょ)

中国 唐時代・8~9世紀 京都・教王護国寺(東寺)蔵 通期展示

この持ち帰った曼荼羅を手本に描かれたのが「高雄曼荼羅」です。

天長年間(824~834)、神護寺の灌頂堂(かんじょうどう)にかけるために、淳和(じゅんな)天皇の願いにより制作されました。

当時、空海は神護寺にいたと考えられますので、高雄曼荼羅の制作には空海が密接に関わったと思われます。

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の不動明王部分

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)【胎蔵界】の千手観音部分

彩色をしていないので、輪郭線が際立ちます。

仏の姿、形を正しく描き出そうとする意図が感じられます。

神護寺のお堂の中で見ると、仏たちの姿が浮かび上がり、密教の宇宙観を体感できたことでしょう。

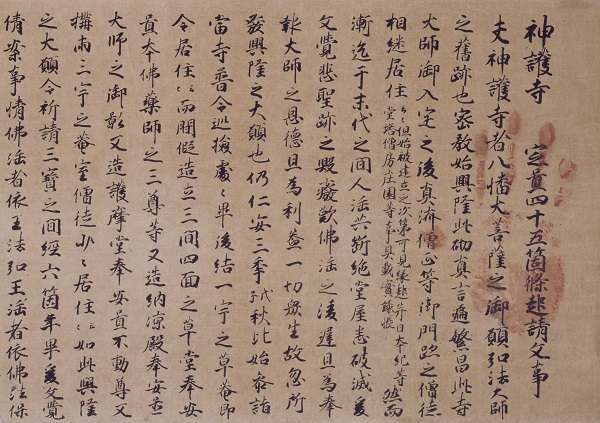

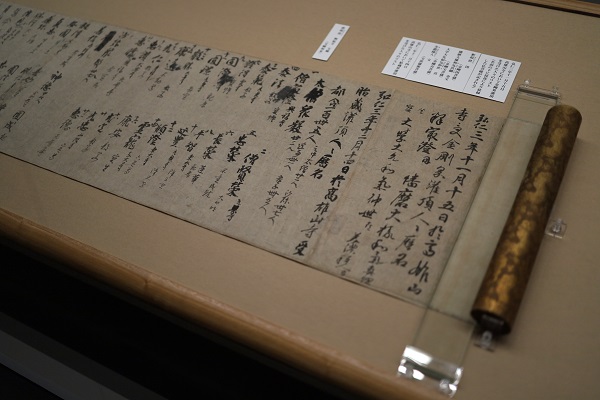

後期に展示される国宝「文覚四十五箇条起請文」に「大師御自筆」と記されるように、平安時代後半には、高雄曼荼羅は空海が直接筆を執(と)った曼荼羅として認識されていました。

国宝 文覚四十五箇条起請文(もんがくしじゅうごかじょうきしょうもん)(部分)

中山忠親筆 平安時代・元暦2年(1185) 京都・神護寺蔵 後期展示(8月14日~9月8日)

国宝 文覚四十五箇条起請文(部分)

画像の2行目に「大師御自筆」と見えます

まさに聖遺物です。

ですから、高雄曼荼羅に描かれた仏の姿は曼荼羅の模範であり、仏の姿が写されました。

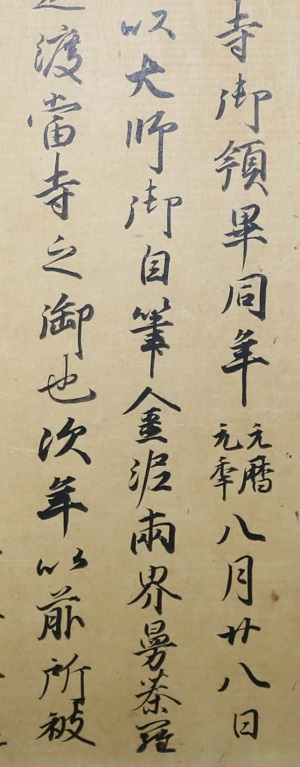

江戸時代 寛政5年(1793) 京都・神護寺蔵 通期展示

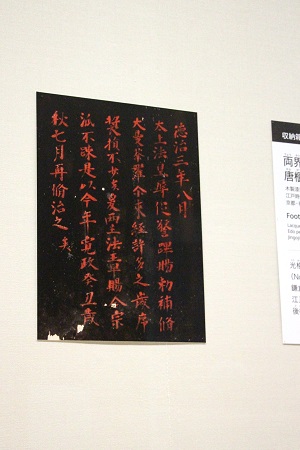

会場内のパネル

唐櫃の蓋裏には朱漆で銘が記され、徳治3年(1308)8月に後宇多天皇によって高雄曼荼羅の修理がなされたのち、寛政5年(1793)、光格天皇と後桜町(ごさくらまち)上皇によって再び修理を行った旨が記されています

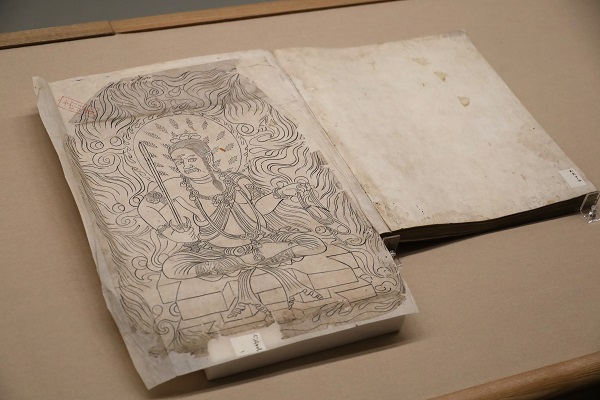

高雄曼荼羅図像 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵 場面替えあり

また、現在見えにくくなっている銀泥部分を復元した動画、曼荼羅そのものの解説映像などもあり、曼荼羅の世界に没入することができます。

「映像で解説する高雄曼荼羅」のコーナー

密教の仏に包まれる不思議な感覚、ぜひ会場で味わってみてください!

館内には日傘などのご用意がありますが、無理せず休みながらお越しください。

また、会場内は少し肌寒くなっておりますので羽織るものをご持参いただくと良いかもしれません。

| 記事URL |

posted by 古川 攝一 (教育普及室) at 2024年08月02日 (金)

生人形をご存じでしょうか。

「生」を「なま」と読む方も多いのですが、「いきにんぎょう」と呼びます。「活人形」と書かれることもあり、つまり「生きているように見える人形」のことです。

幕末には、見世物興行の1つとして人気を博し、等身大の人形を制作して、いかに生身の人間に見えるかを技の見せどころとしました。

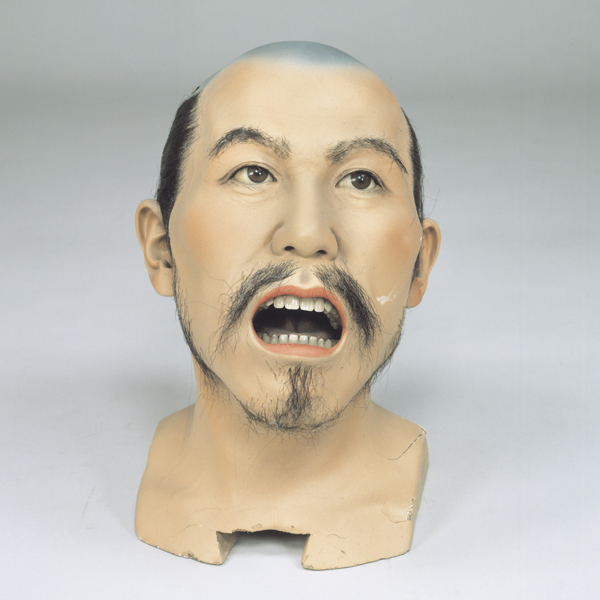

浅草で初めて生人形の見世物興行を開催した松本喜三郎(まつもときさぶろう、1825~1891)や、安本亀八(やすもと かめはち、初代:1826~1900、二代:1857~1899、三代:1868~1946))といった作家が名手として知られていました。眉毛やまつ毛、瞳や歯のリアルさにはびっくりですよね(図1)。

(図1)生人形足利時代将士体立姿(いきにんぎょうあしかがじだいしょうしたいたちすがた)

三代安本亀八作 明治時代・20世紀 日英博覧会事務局寄贈

二代平田郷陽(ひらたごうよう、以下郷陽)の父である初代平田郷陽は、高名な生人形作家・安本亀八に弟子入りしました。生人形作家となった父の後を継ぎ、郷陽も14歳の時から生人形制作に携わりました。

本館14室で開催している特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」(9月1日(日)まで)では、郷陽の創作人形を多数展示しています。

郷陽が制作する人形は、「普段私たちが目にしている伝統的な日本人形とは何かが違う」と思われるでしょう。例えば「薬玉」(図2)。元禄風の風俗を振袖の模様にいたるまで丁寧に仕立てられ、一見すると伝統的な衣裳人形です。しかし、肌の生々しい色合い、手足の先の爪にいたるまでの細部の写実性、目の周りにはまつ毛まで植え付けられていて、衣裳人形でありながら生人形のリアリズムを併せ持っています。

(図2)薬玉(くすだま)

二代平田郷陽作 昭和8年(1933) 平田多惠子氏寄贈

郷陽は子どもと女性の造形にこだわった作家でした。その中でも有名な作品がこの「泣く子」(図3)。木彫彩色とは思えない写実性。注目すべきは、まだ歯が生えていない歯茎や舌の表現、眉間や頬の皺、動きある手足の表現です。展示室で実際に見ていただくことをお勧めしたい、超絶技巧です。

(図3)泣く子(なくこ)

二代平田郷陽作 昭和11年(1936) 平田多惠子氏寄贈

「これまで玩具や年中行事の飾り物として扱われてきた人形を、芸術として高めたい」という思いが郷陽にはありました。リアリズムはその1つの手法だったのでしょう。

しかし、戦後になると、郷陽の造形に変化があらわれました。これまでの写実性から離れ、人体に量感を持たせ大胆にデフォルメした木彫に、手足を彩色で、胴部分を木目込み(きめこみ、これも伝統的な日本人形の手法です)にして、現代的な造形を求めるようになりました。この時代には特に女性像を得意とし、母性や女性の心情などを見事に表現しました。

かつては一人の女優の生人形を制作するために、目の前でその女優の顔のパーツを採寸したというエピソードがあるほどに、写実性にこだわりを持ってきた郷陽。しかし、晩年の郷陽の作品には、真正の女性の姿はリアリズムではなく、そのしぐさやたたずまいにあるということを見ることができます。「抱擁」(図4)で母親が赤子に唇を寄せる姿、手札を眺めつつ思案する「おんな」(図5)の姿勢など、1つ1つの造形には、女性の心情にまでイメージが膨らみます。

(図4)抱擁(ほうよう)(部分)

(図4)抱擁(ほうよう)(部分)二代平田郷陽作 昭和41年(1966) 平田多惠子氏寄贈

(図5)おんな

(図5)おんな二代平田郷陽作 昭和39年(1964) 平田多惠子氏寄贈

特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」は、ご遺族のご意向により、当館に一括で寄贈を受けたことで実現しました。小さな展示室ですが、郷陽の代表作の数々をご覧いただける貴重な機会です。

ぜひ展示室で、郷陽の技が生み出す美をご覧ください。

特集「人間国宝・平田郷陽の人形―生人形から衣裳人形まで―」の展示風景

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室室長) at 2024年07月23日 (火)

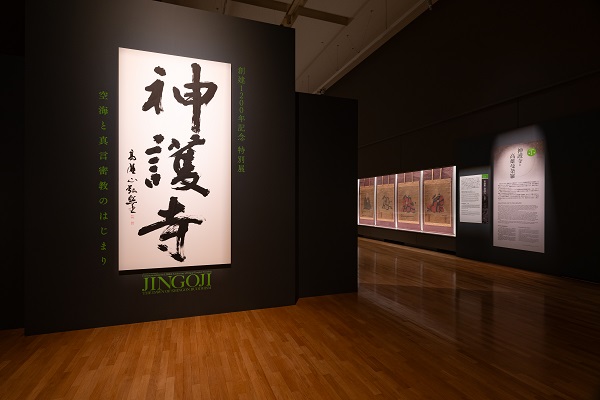

創建1200年記念 特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」がいよいよ7月17日(水)より開幕しました。

平成館エントランスのバナー

本展は824年に正式に密教寺院となった神護寺(じんごじ)創建1200年と、空海生誕1250年を記念するものです。

神護寺の金堂

空海が密教を学ぶため唐へ留学して帰国したあと、当時の都である平安京で活動するために住んだお寺が、京都の高雄にある神護寺(当時は高雄山寺)でした。

神護寺は、空海が密教という新しい教えを披露したメジャーデビューの場所、つまり「はじまりの地」といえます。

では、さっそく会場の様子を見てみましょう!

会場入り口

入り口で皆さまをお迎えするのは、神護寺 谷内弘照(たにうちこうしょう)貫主が揮毫(きごう)した大きな看板。

制作の様子は神護寺展の公式Xでご覧ください。

入ってすぐの場所には、国宝「観楓図屛風」と秘仏である重要文化財「弘法大師像」が展示されています。

(右)国宝 観楓図屛風(かんぷうずびょうぶ)

狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

重要文化財 弘法大師像(こうぼうだいしぞう)

鎌倉時代・14世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

会場は、草創記の神護寺からはじまり、だんだんと時代が下っていく構成になっています。

第1章の第1節では空海や初期の神護寺にまつわる品々をご紹介しています。

国宝 金銅密教法具(金剛盤・五鈷鈴・五鈷杵)(こんどうみっきょうほうぐ、こんごうばん・ごこれい・ごこしょ)

中国 唐時代・8~9世紀 京都・教王護国寺(東寺)蔵 通期展示

書の名手であり、この時代の三筆のひとりと称される空海直筆の作品も必見です。

国宝 灌頂暦名(かんじょうれきみょう)

空海筆 平安時代・弘仁3年(812) 京都・神護寺蔵 展示期間(7/17~8/25)

会場を進んで第1章の第2節「院政期の神護寺」では、有名な神護寺三像(右から国宝「伝源頼朝像」「伝平重盛像」「伝藤原光能像」)が登場。

(右から)国宝 伝源頼朝像(でんみもなもとのよりともぞう)、国宝 伝平重盛像(でんたいらのしげもりぞう)、国宝 伝藤原光能像(でんふじわらのみつよしぞう)

すべて鎌倉時代・13世紀 京都・神護寺蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

そして振り返ると…

4メートル四方の大きさの国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」が掛けられています!

会場奥に国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」が見えます

国宝 両界曼荼羅(高雄曼荼羅)(りょうかいまんだら、たかおまんだら)のうち胎蔵界(たいぞうかい)

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 前期展示(7月17日~8月12日)※金剛界は後期展示(8月14日~9月8日)

神護寺展ならではの贅沢な空間です。

空海が制作に関わったとされる、現存最古の国宝「両界曼荼羅(高雄曼荼羅)」。曼荼羅の世界に包まれてください。

第1会場の終わりには「映像で解説する高雄曼荼羅」のコーナーがあります。

金泥、銀泥で描かれた仏の姿を細部までご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

続いて第2章では、通称「神護寺経」と呼ばれる「大般若経(紺紙金字一切経)」と、お経を包む経帙(きょうちつ)をご覧いただきます。

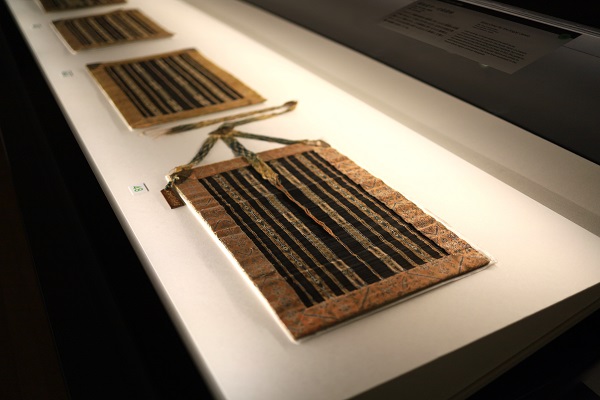

重要文化財 大般若経 巻第一(紺紙金字一切経のうち)(だいはんにゃきょう まきだいいち、こんしきんじいっさいきょう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

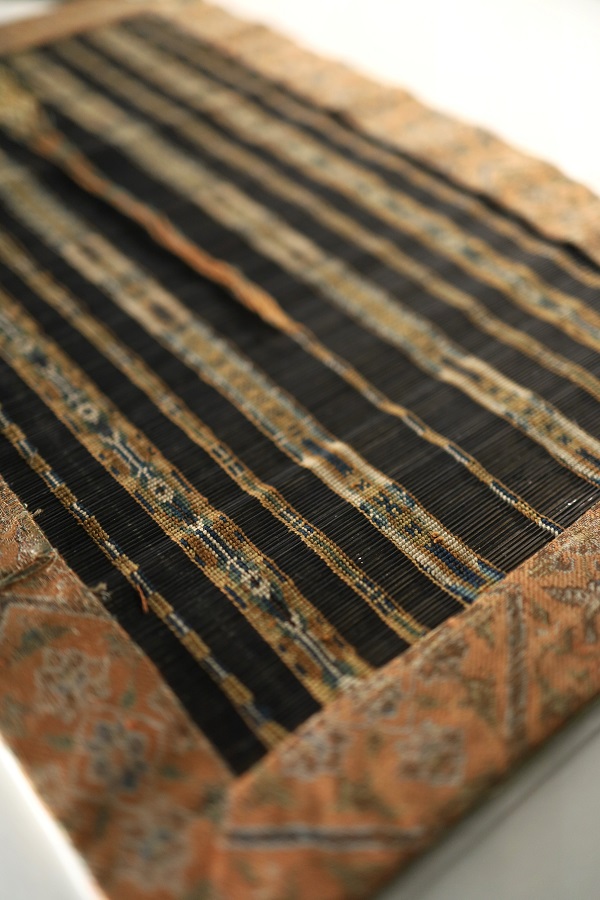

(手前)紺紙金字一切経経帙(こんしきんじいっさいきょうきょうちつ)

平安時代・12世紀 京都・細見美術館蔵 通期展示

美しい色糸で組まれた竹のすき間から雲母がきらめいています。ぜひ間近でご覧ください

第3章では中世神護寺の隆盛がうかがえる絵図や、密教空間を彩る作品をご紹介します。

重要文化財 十二天屛風(じゅうにてんびょうぶ)

鎌倉時代・13世紀 京都・神護寺蔵 ※場面替えがあります

第4章の「古典としての神護寺宝物」では、幕末に活躍した復古やまと絵の絵師、冷泉為恭(れいぜいためちか)によるもうひとつの「伝源頼朝像」が展示されています。

伝源頼朝像(でんみなもとのよりともぞう)

冷泉為恭筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵 前期展示(7月17日~8月12日)

古画が大好きな為恭は絵画技術を学ぶため、神護寺宝物を模写しました。

ぜひ会場でふたりの頼朝を見比べてください。

そして最後の第5章では、1200年の歴史の各時代につくられた神護寺の彫刻が一堂に会しています!

国宝 五大虚空蔵菩薩坐像(ごだいこくうぞうぼさつざぞう)

平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(中央)国宝 薬師如来立像(やくしにょらいりゅうぞう)

平安時代・8~9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

(右)重要文化財 日光菩薩立像(にっこうぼさつりゅうぞう)(左)重要文化財 月光菩薩立像(がっこうぼさつりゅうぞう)

どちらも平安時代・9世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

会場ならではの横からの姿にもご注目ください!

十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)

吉野右京、大橋作衛門等作 [酉神、亥神]室町時代 15~16世紀 [子神~申神、戌神]江戸時代 17世紀 京都・神護寺蔵 通期展示

前期展示は8月12日(月・休)まで、後期展示は8月14日(水)~9月8日(日)です。

金曜・土曜日(8月30日・31日を除く)は19時まで(入館は18時30分まで)の夜間開館も実施しています。

神護寺三像など、前期のみの作品もありますのでお見逃しなく!

夏休みはぜひ神護寺展へお越しください。

二天王立像(にてんのうりゅうぞう)

平安時代・12世紀 京都・神護寺蔵

撮影スポットもあります。ぜひ記念の一枚を撮影してください!

| 記事URL |

posted by 宮尾美奈子(広報室) at 2024年07月19日 (金)

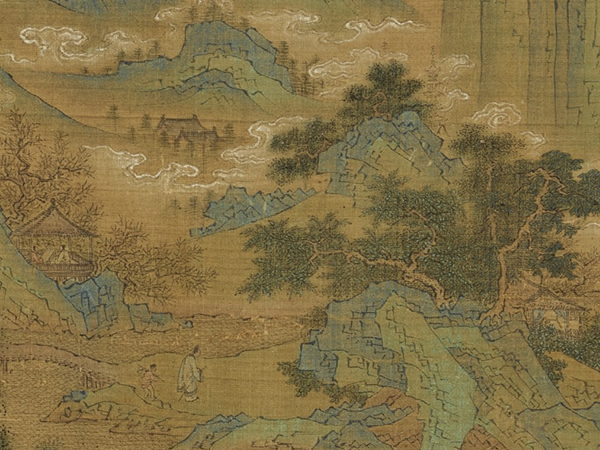

東洋館8室では、「橋本コレクション受贈記念 明代宮廷絵画と浙派」が始まりました(2024年7月17日(水)~8月18日(日))。

橋本コレクションは、橋本末吉氏(はしもとすえよし、1902~91)の収集した、世界的に有名な中国絵画コレクションです。

2023年、当館はこのコレクションのうち明(みん)時代絵画の優品15件の寄贈を受けました。

本展はこれを記念し、ご寄贈作品を中心として、明時代の宮廷画家と浙派(せっぱ、宮廷画家に起源をもつ職業画家一派)の作品を展示するものです。

東洋館8室「橋本コレクション受贈記念 明代宮廷絵画と浙派」の展示風景

明王朝を開いたのは、貧民から武力でのし上がった朱元璋(しゅげんしょう、1328~98)であり、明の宮廷でははじめ、わかりやすく豪壮な絵画が好まれました。

その雰囲気をもっともよく伝えるのが、辺文進(へんぶんしん)筆「柏鷹図軸(はくようずじく)」です。

柏鷹図軸 辺文進筆 明時代・15世紀 中国 橋本末吉氏・橋本太乙氏寄贈(8月4日まで)

画面のサイズは、縦145.7センチ、74.0センチ、決して小さくはないのですが、鷹に熊、雉といったモチーフがパンパンに詰め込まれ、体格のよい鷹は窮屈そうで、その抑え込まれたエネルギーが強調されています。

鷹は英雄の象徴であり、明の皇帝たちが大好きな鳥でした。

辺文進の描く、肩を怒らせ、つやつやと生えそろった羽毛、がっちりとした大きな嘴と足の爪をもつ鷹は、さぞ、皇帝たちのお気に召したことでしょう。

柏鷹図軸(部分)

宮廷画家の活動の違った側面が見えるのは、石鋭(せきえい)筆「探花図巻(たんかずかん)」です。

探花は、超難関の高級官僚登用試験、科挙(かきょ)の第三位合格者のこと。

全中国人が目指す、最高の栄誉の一つです。

重要文化財 探花図巻 石鋭筆 明時代・15世紀 中国 個人蔵

探花の称号は、皇帝が科挙合格者をもてなす宴で、最年少合格者に一番の名花を探させたという故事に由来します。

この画巻のなかの高士たちも、うららかな春の山に美しい花を探して思い思いに散策しているようです。

石鋭は、華やかな彩色の山水図を得意にした宮廷画家ですが、この作品は皇帝のためではなく、科挙合格を目指して勉強中の顧余慶(こよけい)という受験生のために描かれました。

顧余慶はその後、見事合格したそうですので、今年大事な試験を控えているみなさんは、こちらにあやかっていただければと思います。

探花図巻(部分)

宮廷画風は中国各地で流行していきますが、その過程で、より騒がしく、激しい筆づかいが好まれるようになります。

その極地ともいえるのが、鄭文林(ていぶんりん)筆「柳蔭人物図軸(りゅういんじんぶつずじく)」です。

柳蔭人物図軸 鄭文林筆 明時代・16世紀 中国 橋本末吉氏・橋本太乙氏寄贈

野卑とも評される、デフォルメされた奇妙にユーモラスな人物の顔立ちは、好みが分かれるかと思いますが、衣の線に見られる筆さばきの見事さにはため息が出ます。

鄭文林の「あらさ」が確かな技術に裏打ちされていることがわかるでしょう。

柳蔭人物図軸(部分)

展示場にはこのほかにも橋本コレクションの名品が並んでいます。

ミュージアムショップで図録も販売していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

『受贈記念 橋本コレクション 一 明(一)』

全32ページ

発行:東京国立博物館

定価:本体800円+税

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2024年07月17日 (水)