1089ブログ

特集陳列「運慶周辺と康円の仏像」(本館14室、9月17日(月・祝)まで)のみどころについて、前回のブログで3つのポイントを紹介しました。

みなさんに実物を見ていただきたいので、ヒントのみで解説を省いた部分があります。今回は、来館できない方のためにも、隠さずにお話しします。

まず、真如苑の大日如来坐像の後ろ姿です。

重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 東京・真如苑蔵

背中を斜めにわたる帯を条帛(じょうはく)といいますが、一度裏返っています。腰の部分は巻きスカート(裙(くん)といいます)の上端を折り返しています。

スカートをとめているベルトは隠れて見えません。その下のまっすぐな線は腰に巻く帯です。少し厚みがあるのは、端を折り返しているからです。

頭の上に結い上げた髻(もとどり)の背面は渦巻きが4つ表わされています。

やはり運慶の作と見られている光得寺大日如来坐像ほか、快慶の作品にもあります。

さて、一番注目していただきたいのは、スカートの少し上です。腰回りの肉が少し弛んでいるのがわかりますか?

なかなか写真ではわかりにくいのですが、実際に見ればはっきりわかります。こうした微妙な表現を見ると作者の腕前に感心します。

次に康円の文殊菩薩像の光背に表わされた迦陵頻伽(かりょうびんが)です。横笛を吹く像(左)と笙を吹く像(右)を比べてみましょう。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像 康円作 鎌倉時代・文永10年(1273)の光背の迦陵頻伽の顔の部分

印象はいかがですか。左は繊細、右は少し鈍いですね。髪の毛の彫り、目の形が違います。

左の方がいきいきして今にも笛を吹きそうです。

左の像、口を尖らせて、頬が少しへこんでいます。笛に口を接する直前をみごとにとらえています。

耳の形も違います(笛を吹く像の右耳は下半分欠けています)。右の耳の形は鈍いですね。

左は髪束に押さえられて耳がたわんでいますが、右はそれもありません。

翼はどうでしょうか。左が笛を吹く像の右側、右が笙を吹く像の左側の翼です。

色も違いますが、ここでは彫りを見てください。左の翼の骨部分(羽の付け根)の曲線が力強いですね。

骨に沿って鋸の歯のようなものが並び、その外に羽が二段生えています。

右の翼はどうでしょうか。比べてみてください。

全体の輪郭は左の方がゆったりと大きくカーブしています。

右側は一枚ずつの羽の重なる部分が大きく、羽の形がはっきりしません。

左側は重なっていても形は明瞭ですし、立体感もあります。

右は羽は規則的に並び単調ですが、左は羽のいくつかは少し反っていて、変化に富んでいます。

左が笛を吹く像、右が笙を吹く像です。

脚、指、蓮華、唐草の彫りもやわらかさ、立体感が違います。

以上、笛を吹く像が康円作、笙を吹く像は後世の補作です。(ちなみに笛を吹く像の左側の翼も後世の補作です)

次にこの文殊菩薩と侍者が中国の聖地五台山から来たことを示す表現です。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像 康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) 台座部分

中国から来るには海を越えなければなりませんね。だから獅子の乗る岩の下に海が描かれています。

この文殊菩薩一行が海上を飛んでいる絵もあります。京都の醍醐寺の絵が有名ですから、本で探してみてください(金子啓明編『文殊菩薩像』「日本の美術」314、至文堂、1992年)。

こうした絵は渡海文殊(とかいもんじゅ)と呼ばれます。

中世以前の像で像と同時に作られた台座や光背が残っていることは稀です。たとえ残っていてもほとんどは色がはがれています。ですからこの海の表現はとても貴重です。

この特集陳列は9月17日(月・祝)までです。実物をご覧になればもっと面白い発見があるかもしれません。

ぜひご来館ください。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2012年08月27日 (月)

7月31日(火)から9月17日(月・祝)まで本館1階14室で行なう特集陳列「運慶周辺と康円の仏像」からみどころをご紹介します。

今回の展示で見逃せないポイントは3つです。

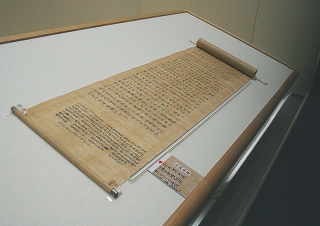

第1に、運慶作の可能性が高い真如苑所蔵の大日如来坐像をぐるり全方向から観察することができます。

頭上に太く高く結いあげられた髻(もとどり)の背面はどうなっているか?胸の厚みはどうか?背中まで写実的に作られているか?などに注目してご覧ください。

仏像の背面は光背や後ろの壁に隠れて絶対に見られることはないのですが、さてこの像の背中はどうでしょうか。

重要文化財 大日如来坐像 平安~鎌倉時代・12世紀 東京・真如苑蔵

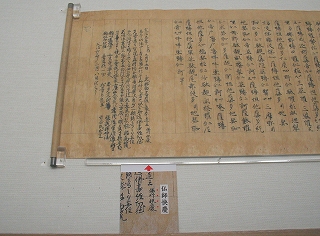

第2は、迦陵頻伽(かりょうびんが)です。上半身は人間、下半身は鳥という姿、美しい声で鳴くという鳥です。美声を象徴する楽器を持つことが多いのが特色です。

今回展示する運慶の孫康円の代表作、文殊菩薩像および四侍者像の文殊菩薩の光背に2羽表わされています。

この光背が間近で見られる機会は滅多にありませんのでお見逃しなく。

実はこの2羽、作られた時代が違います。一方は康円作、他方は後世補ったものです。なかなかうまく作っているのでちょっと見ただけではわからないかもしれません。

楽器で顔が隠れていますから横から見て、顔、髪の表現、目や耳の形を比べてみてください。

また、正面ではあまり気になりませんが、斜めや側面から見ると後補の像は不恰好です。どちらが康円作かは皆さんが実際に見て判断してください。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像 康円作 鎌倉時代・文永10年(1273) の光背部分

第3は、文殊菩薩が乗る獅子の岩の下です。中国山西省の五台山が文殊菩薩の聖地として信仰されていました。

その五台山から日本にやって来たことを示すなにかが描かれています。これも展示でご覧ください。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像 康円作 鎌倉時代・文永10年(1273)

残念ながら展示を見に来られない方のために、8月下旬のこのブログですべて写真入りで解説します。

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2012年07月31日 (火)

仏像の前では皆真剣な表情で、時間を忘れて仏像と対峙します。慌しい日々を過ごす私達にとって、大切な時間といえるかも知れません。

『至宝とボストンと私』第8回目は、教育普及室長の丸山士郎(まるやましろう)さんと、快慶作 弥勒菩薩立像(みろくぼさつりゅうぞう)を見てゆきます。

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」弥勒菩薩立像のコーナー

『ヒントは銘文のなかに』

広報(以下K):最近、若い女性の間でも「仏像好き」が増えてきているようですね。

「仏像が見たくて、展覧会に来ました」というお客様も多くいらっしゃいます。

この展覧会で、メインの仏像作品といえばやはり…

丸山(以下M):快慶作 弥勒菩薩立像です。

弥勒菩薩立像

快慶作 鎌倉時代・文治5年(1189)

K:展覧会のチラシにもご登場いただいた、麗しい仏像ですね。

どういう作品なのか教えてください。

M:海外にある日本美術の名品は多くありますが、仏像となるとあまり多くはありません。その中ではとても優れた作品といえます。

12世紀は、内乱が続き世が乱れたことで、多くの人々が絶望の淵にたたされていました。そういう時代に、正しい教えを説き衆生を救うとされた弥勒菩薩に信仰が集まったのです。

この像は、鎌倉時代を代表する仏師、快慶がつくりました。現存する快慶作品の中で最も年代が古い像、つまり快慶が最も若い時につくった像です。

そのためか、快慶独特の表現よりも顔つきがふっくらしていて、表現にういういしさが残っているように見えます。

K:快慶独特の表現というのは、どんな特徴があるのでしょうか?

M:知的な表情、細身の体型、絵画的に処理された衣文、すこしめくれ上がったような上唇です。

K:ところで、最も若い時につくったと、どうして分かるのですか?

M:明治39年にこの像を修復した際、像内から納入品が出てきました。

弥勒菩薩立像 像内納入品(弥勒上生経、宝篋印陀羅尼)

快慶奥書 鎌倉時代・文治6年(1190)

この経典の奥書には、快慶が作ったということが記されていますのでご注目ください。

快慶は、ある時からすべての作品に快慶の名前を残しています。そのため、史料に恵まれた仏師といえます。

K:きらきら輝いていて、保存状態も良さそうですね。

M:表面の金色は近年に修復されたものですが、全体的に状態は悪くないです。

快慶は若い頃から腕が良く、高い技術をもっていたためか、お像は今も壊れずに丈夫に残っています。史料としての意味でも大変重要な作品で、作風も優れているので、後世に残したい逸品です。

『端正、知的、流麗』

K:この作品の見どころはどこですか?

M:やはり、整った端正なお顔だちでしょう。切れ上がった目、小さめの口。ちょっとクールで、知的な印象を与えます。

K:目の中がうるんでいるように見えます!

M:玉眼です。仏像の目の部分をくり抜いて、内側から凸レンズ状の水晶を当てています。仏像が生きているかのように見せる工夫です。この像がつくられる30~40年前から、仏像に玉眼が用いられるようになり、この頃には一般的になっていました。

フォルムが美しい仏像ですね。複雑な形ではないのですが、上手いな!と思います。なかなか出来る仕事ではありません。

K:丸山さんがこの作品を最初にご覧になった時、どんな印象を持ちましたか?

M:資料の写真で見ていたとおり、まとまりの良い作品だと思いました。ぴちっとした肉づきや、はつらつとした感じがとても良いなと。

K:丸山さん、なんだか嬉しそうですね。「快慶の作品大好き!」という感じが伝わってきます。

M:大好きです。お顔の感じが全体的に好きなんです。

運慶の陰に隠れてフィーチャーされない存在ですが、もっと人気が上がっても良いのではと思います。

K:今回の展覧会で、きっとファンがもっと増えたと思います!丸山さん、どうも有難うございました。

専門:彫刻 所属部署:博物館教育課 教育講座室長

次回のテーマは「法華堂根本曼荼羅図」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年06月07日 (木)

仏像好き必見の特集陳列「運慶とその周辺の仏像」(~2011年10月2日(日) )から、今回はかわいらしい(失礼!)獅子たちのご紹介です。

この特集の目玉作品は、なんといっても運慶作とされる二体の大日如来像です。そのうちのひとつ、栃木県・光得寺蔵作品については、美しく荘厳された厨子と台座も展示されています。

左から、大日如来坐像、その納入品の模型、厨子と台座。

厨子の中の台座をよく見ると…………

花びらの先からきらきら光る水晶の水玉がこぼれる美しい蓮の花が仏さまの座るところです。そしてその蓮の花を、おやおや、小さな獅子たちが支えています。

トーハクブログの読者の皆さまに特別サービス!

今回は特別にこの獅子たちを厨子の外に出して、じっくり見てみることにしましょう。

全部で4頭の獅子。口を開いた「阿形」が3頭、閉じた「吽形」が1頭です。

お顔はさまざま。目力抜群、きりっとした顔立ちのライオン風もあれば、おっとりとしたネコ風もあり、それぞれ個性的です。

横から見てみると

いずれも胸の筋肉が発達した豊かな体つきをしています。

髪型、もとい、たてがみ型が違っているのがわかりますか?

くるくるパーマのおばさん風もあれば、名古屋巻のお嬢様タイプあり。

もひとつおまけ。後姿です。

なんと! 尻尾のウエーブがたてがみに対応していることが判明!

左端のお嬢様風、背後に回ってみたら、あばらの浮き出た野性味たっぷりの体つきでした。

獅子の体は黒漆を塗り、その上に白い顔料、さらに丹(たん)というオレンジ色の顔料を重ね、金泥(きんでい)と呼ばれる金の絵の具で仕上げています。この美しい輝きはそれだけ手をかけているからこそなのですね。

お顔に近づいて見ると

目じりの赤い色がわかりますか? 表情が豊かになるように、細かい工夫がされています。

たてがみには金の筋が一筋一筋丁寧に描かれています。

じつはこれ、金箔を細く切って文様を描く截金(きりかね)という技法によるもの。金箔ならではの輝きが獅子に威厳を与えています。

この台座の上に坐る大日如来は運慶の作とされるものですから、これらはその弟子たちが造ったものかもしれません。台座といえども力の入ったすばらしいできばえです。

この小さな獅子たちにも、生き生きとしたリアルな表現で一時代を築いた鎌倉彫刻の特長を十分に見て取ることができるでしょう。

このように大日如来の台座に獅子を表すことには、ちゃんと根拠があります。

「中心毘瑠遮那如来。頭載五智宝冠、坐七獅子座上結跏趺坐、結界法印」(善無畏訳「尊勝仏頂修瑜伽法儀軌」巻上)。

そう、密教の古い経典に、大日如来が7頭の獅子の上に坐っているという記述があるのです。

おや、7頭ですって?

実は、この台座の獅子はいくつか失われおり、おそらく、最初は7頭の獅子がいたと考えられているそうです。

現在開催中の「空海と密教美術」展では、8体の仏像による「仏像曼荼羅」が話題になっています。これは東寺講堂の21体の仏像による「立体曼荼羅」のうち、8体を展示しているものです。今回の仏像曼荼羅では展示されていませんが、東寺の「立体曼荼羅」の中心に置かれているのは、密教でいちばん大切な仏さま、大日如来です。残念なことに現在の大日如来像は15世紀に作られたものですが、当初の大日如来像は7頭の獅子の上に乗っていたことが、さまざまな資料により明らかになっています。

さて、話を運慶の大日如来に戻しましょう。

実は、運慶は、建久8年(1197)に東寺の講堂の仏像の大規模な修復を行ったことがわかっています。

この大日如来像が造られたのが、それより先のことなのか、後のことなのか、はっきりはわかっていません。しかし、運慶が、いわば密教の仏像の原点ともいえる東寺講堂の大日如来を意識していたことは間違いないはず。その姿にならってこの像と台座を作った― その可能性は決して低くはありません。

特別展と総合文化展。行ったり来たりの一歩進んだ鑑賞法のオススメでした。

総合文化展には、ほかにも密教美術の作品が随所に展示されています。

当館ウェブサイト「おすすめコースガイド」では、「空海と密教美術」展とあわせて観たい! おすすめ作品コースを紹介しています。

是非ご活用ください!

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2011年09月13日 (火)

「空海と密教美術」展の魅力を知り尽くした、展覧会の担当研究員に直撃インタビュー。題して、「空海と密教美術」展の楽しみ方。仏像トークはまだまだ続きます。シリーズ(3)-1 彫刻の前半インタビューにつづく、後半をご覧ください。

『現代人は草食系がお好き?』

広報(以下K):研究員から見た、「密教の仏像を楽しむポイント」を教えてください。

丸山(以下M):まず「仏像曼荼羅」については、「お像と同じ高さの目線で見られる」こと。会場ではステージの上から全体を見渡せるので、宇宙のような曼荼羅の空間を体感していただけることと思います。次に「お像を360度から見られる」こと。どの角度から見ても美しく、新たな発見があります。また展示に関しては、「お像をより近くで」ご覧いただけるように心がけました。今までは気がつかなかったような細部の模様や、きれいなお顔立ちをご堪能いただけることと思います。

K:お顔といえば、現在東博ウェブサイト「仏像曼荼羅」人気No.1は?では、やはり帝釈天が大人気で堂々第1位です。

M:えーどうしてかなあ?!他のお像ももっとよく見てくださいよ!!

K:ええ、でも好みは人それぞれですから…

M:最近の日本人はすっかり草食系イケメンに傾倒しているようですが、金剛業菩薩の表情や体つきも見てみてください。均整のとれた筋肉に端整な顔立ち。さながらハンマー投げ選手のようでとても美しい。

国宝 金剛業菩薩坐像(五菩薩のうち) 平安時代・承和6年(839) 京都・教王護国寺(東寺)蔵

K:確かにがっちりしたお体をしていらっしゃいます。投票第2位の持国天もどちらかといえばマッチョですね。

M:いやいや、まだソフトな方ですよ。ハードなのは梵天。大変良い体つきをしています。欧米の方が投票したらきっと梵天が上位に入るはずです。

国宝 梵天坐像 平安時代・承和6年(839) 京都・東寺蔵

K:確かに、国や時代によって好みは変化するかも知れません。なるほど、「仏像曼荼羅」はこういう観点で楽しんでも良いのですね…。

そういえば、個人的に気になったことがあります。東寺であれば大日如来がいらっしゃるあたり(展示室中央)にスポットが当たっているようですが、あの照明は意図されているのですか?

M:してません(あっさり返答)。あれは全体照明です。

K:そうですよね…失礼いたしました。たまたまあの光の中に入って全体を見回したとき、なんだか周りの仏像に護られているような、それでいて責任が重いような、そんな感じを抱いたので、つい…。

M:あぁ、そうかもしれませんね(再びあっさり)。

『世紀の大発見?!』

M:あとは、お像の足元にもご注目ください。邪鬼だけでなく、がちょう、象、馬、鳥など、たくさんの動物が活躍しています。私のおすすめは、醍醐寺の重要文化財 大威徳明王(五大明王像のうち 作品No.96 全期間展示)が乗っている水牛です。

K:本当にかわいいですよね!愛らしいまんまるの目に虜になった方も多いと思います。

M:足元といえば!私は今回の展示で、ある大発見をしてしまいました。新説があるので聞いてくれますか?私はこれでノーベル美術賞(注:そんな賞はありません)をとれると思っています。

K:どきどきしますね!どんなことですか?

M:国宝 兜跋毘沙門天立像(作品No.24 全期間展示)を下で支えている地天女。その両脇にいる二鬼にご注目ください。

国宝 兜跋毘沙門天立像 唐時代・8世紀 京都・東寺蔵

左側が毘藍婆(びらんば)、右側が尼藍婆(にらんば)です。

これらの邪鬼と、和歌山・金剛峯寺蔵の国宝 八大童子立像(出品作品ではありません。画像は高野山霊宝館ウェブサイトをご覧ください)を見比べてみます。すると共通点があるのが分かります。

毘藍婆

毘藍婆と恵光童子(えこうどうじ)は、髪型が酷似していると思いませんか?強いまなざし、眉毛の形、表情、輪郭など、全体の印象がそっくりです。

尼藍婆

一方尼藍婆は、その特徴である太い眉や、きゅっと噛み締めた唇から飛び出した犬歯などが、そのまま清浄比丘童子(しょうじょうびくどうじ)に備わっているような気がします。

八大童子立像は、仏師・運慶が統率して制作されました。運慶は仏像修理のため東寺を訪れていますので、その際にこれを見て影響を受けたのではと考えます。

どうですか?似ているでしょう?

K:うーん…確かに、似ているところは似ていますね。

M:そうでしょう?他の研究員からは「似てないよ」と言われたのですが、絶対に世紀の大発見だと思っています!

K:仏像をいつも近くで見ている丸山さんだからこそ、この2つが繋がったのですね。それがとてもすごいと思います。世紀の大発見!かどうかは私には分かりませんが、そのような新たな説を伺うことが出来て、なんだかとても嬉しいです。もう一度、兜跋毘沙門天をきちんと見てみようと思います。

丸山さん、どうも有難うございました!

日本に真言密教を伝えた、空海の熱き思い。そして今、その息吹を感じ取ることが出来る「空海と密教美術」展。この貴重な展覧会は9月25日(日)までです。ぜひお早めにご来館ください。

専門:彫刻 所属部署:博物館教育課 教育講座室長

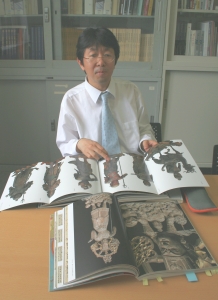

図録を見比べながら、「ノーベル美術賞(注:ありません)受賞の連絡、まだこないなあ…」とつぶやく。子煩悩系研究員の一人。

「空海と密教美術」展の楽しみ方シリーズはこれで終了です。どうも有難うございました。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、彫刻、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2011年09月03日 (土)