1089ブログ

今年は冬の寒さの影響で梅の開花が遅く、桜もどうなることやら…と気を揉んでいましたが、

日ごとに春らしい陽気となってきました。

東京の桜の開花予想は3月17日、満開は3月25日頃とのこと、

トーハクの桜の樹々も少しずつ開花したり、つぼみを膨らませたりしています。

左:少しずつ咲き始めたエドヒガンシダレ 右:つぼみを膨らませたオオシマザクラ

ひとあし先に、春の庭園開放(2013年3月9日(土)~4月14日(日))が始まり、

池のほとりでのコーヒーブレイクや散策をお楽しみいただいております。

左:さくらカフェではコーヒーのほか、季節の飲み物(さくら甘酒・350円)やクッキー、マフィンなどもご用意

右:有機グリーンティーラテ(450円)と、抹茶と季節のケーキ(2つセットで350円、季節のケーキは桜)

さて、いよいよ3月19日(火)から、恒例の「博物館でお花見を」が始まります。

本館では、桜をモチーフにした作品が数多く展示されます。

まずは、館内にて配布している「博物館でお花見を」パンフレット(A4二折)を入手しましょう。

こちらは、さくらスタンプラリーの台紙にもなっています。

展示室では、桜のマークを目印に、名品の中に咲く桜をご鑑賞いただけます。

そのうち、5つのポイントでスタンプをご用意していますので、全部集めてオリジナル缶バッジをゲットしてください!

「博物館でお花見を」のパンフレットとスタンプを集めてもらえる缶バッジ。

中面右側にスタンプ欄があります。

本館2室(国宝室)では、この時期おなじみの名品「花下遊楽図屏風」が展示されます。

この作品をより深く味わうためのガイドや講演会があります。いずれも当日参加OKです。

国宝 花下遊楽図屏風(左隻) 狩野長信筆 江戸時代・17世紀

展示期間:2013年3月19日(火)~4月14日(日)

月例講演会「桜花礼賛-国宝・花下遊楽図屛風の諸相-」

4月6日(土) 13:30 ~ 15:00 平成館大講堂

鑑賞ガイド「国宝 花下遊楽図屏風」

3月27日(水) 、4月3日(水)、4月10日(水) 10:30 ~ 11:00

東洋館-TNM&TOPPAN ミュージアムシアター

列品解説「国宝・花下遊楽図屛風」

4月9日(火) 14:00 ~ 14:30 本館2室(国宝室)

本館10室(浮世絵)では、3月26日(火)から4月21日(日)まで、すべて桜が描かれた作品の展示となります。

江戸時代にタイムスリップしてお花見風情を楽しんでみてはいかがでしょうか。

上野の花 歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代・19世紀

展示期間:2013年3月26日(火)~4月21日(日)

列品解説「絵に咲く桜」

4月3日(水) 11:05 ~ 11:35 東洋館-TNM&TOPPAN ミュージアムシアター

そのほか、

東博句会「花見で一句」、コンサート「桜の街の音楽会」

ボランティアによるガイドツアーなど当日参加いただけるイベントが盛りだくさん。

(イベント情報は「博物館でお花見を」ページの関連事業欄でご確認ください)

また、WEBサイト「ユリノキひろば」では、3月19日(火)~4月30日(火)まで、

「トーハクのお花見2013」と題し、皆様のお気に入りの桜のショットを募集します。

こちらもふるってご投稿ください。

満開の桜とともに、皆様のご来館をお待ちしております!

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2013年03月16日 (土)

春らしい陽気の3月12日(火)、特別展「和様の書」(7月13日(土)~9月8日(日))の報道発表会が行われました。

「和様」は「わよう」と読みます。日本の風土や国民性にあった日本独自の文化をさす言葉です。

日本の文化は、外国の文化の刺激、影響を多く受けて発展してきましたが、

平安時代中期になると、和歌や文芸を中心に「和様」が誕生、発展します。

中国から伝来した漢字も、変化して日本オリジナルの仮名が成立します。

ただ「和様の書」は仮名に限りません。では「和様の書」とは何でしょうか。

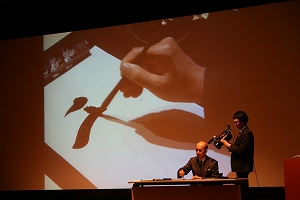

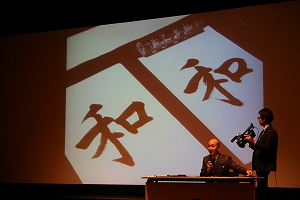

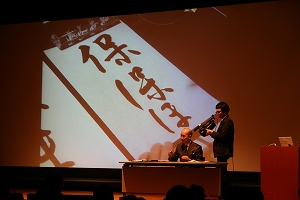

そこで今回は、書が専門の島谷弘幸副館長による、書のデモンストレーションが行われました。

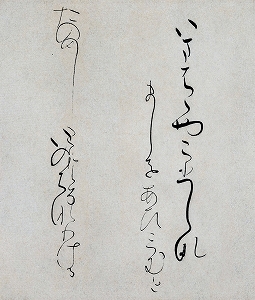

左の中国風をさす「唐様(からよう)」に比べて、右の和様の書は柔和な形をしています。

実は筆の持ち方にも違いがあること、漢字から仮名への変遷など

スクリーンに映し出された筆運びとトークによって、実際に「和様の書」を見て、聞いて、感じていただくという趣向です。

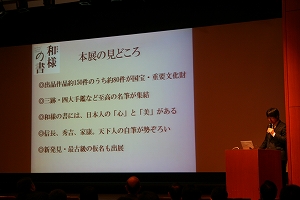

その上で、今回の展覧会を担当する高橋裕次博物館情報課長によって、本展覧会の見どころ、出展作品の一部が紹介されました。

目玉のひとつは「和様の書」を創出した3人の能書である「三跡」の書。

小野道風(おののとうふう)

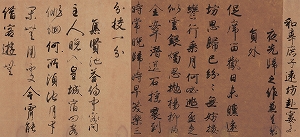

国宝 円珍贈法印大和尚位並智証大師謚号勅書(部分)

(えんちんぞうほういんだいかしょういならびにちしょうだいししごうちょくしょ)

小野道風筆 平安時代・延長5年(927) 東京国立博物館蔵

展示期間:7月13日(土)~9月8日(日)

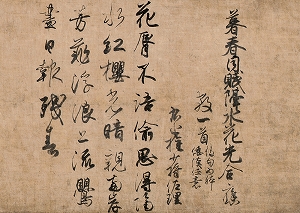

藤原佐理(ふじわらのさり)

国宝 詩懐紙(しかいし)

藤原佐理筆 平安時代・安和2年(969) 香川県立ミュージアム蔵

展示期間:7月30日(火)~9月8日(日)

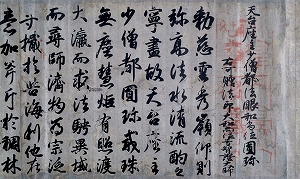

藤原行成(ふじわらのこうぜい)

国宝 白氏詩巻(はくししかん)(部分)

藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018) 東京国立博物館蔵

展示期間:7月13日(土)~9月8日(日)

天下人の筆跡もご覧いただけます。皆さんが抱くイメージ像と比べていかがでしょうか。

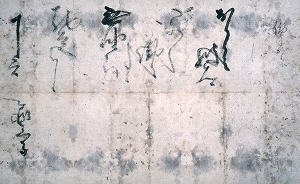

織田信長

重要文化財 書状(しょじょう)

織田信長筆 天正5年(1577)10月2日 永青文庫蔵

展示期間:7月13日(土)~8月12日(月)

豊臣秀吉

重要文化財 仮名消息(かなしょうそく)(部分)

豊臣秀吉筆 文禄2年(1593)8月9日 京都・高台寺蔵

展示期間:7月13日(土)~8月12日(月)

徳川家康

重要美術品 書状(しょじょう)

徳川家康筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

展示期間:7月13日(土)~8月4日(日)

ちなみにポスターの展覧会タイトルロゴ「和様の書」の「の」は秀吉の「仮名消息」より拝借しました。

どの部分にその「の」があるか、見つけられますか?

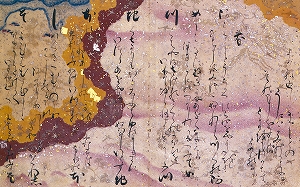

空間構成や美しい料紙にも日本人の美意識が表れています。

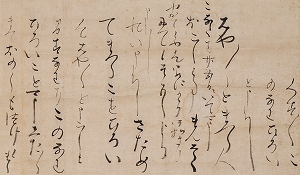

升色紙(ますしきし)「いまはゝや」

伝藤原行成(ふじわらのこうぜい)筆 平安時代・11世紀 東京国立博物館蔵

展示期間:8月6日(火)~9月8日(日)

国宝 本願寺本三十六人家集(順集)

(ほんがんじぼんさんじゅうろくにんかしゅう、したごうしゅう)

藤原定信(ふじわらのさだのぶ)筆 平安時代・12世紀 京都・西本願寺蔵

展示期間:順集 8月13日(火)~9月8日(日) 頁替あり

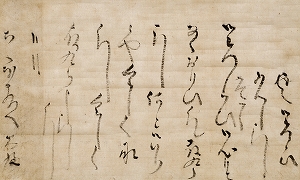

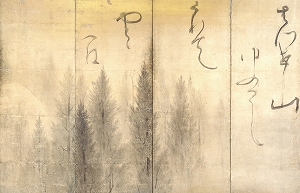

そして長谷川等伯による絵との豪華コラボレーション作品も。

檜原図屛風(ひばらずびょうぶ)(部分)

書:近衞信尹(このえのぶただ)筆、 画:長谷川等伯(はせがわとうはく)筆

江戸時代・17世紀 京都・禅林寺蔵

展示期間:8月6日(火)~25日(日)

さらに、文字をあしらった調度品や着物など、紹介しきれないほど多彩な出展作品は約150件。

そのうち約80件が国宝・重要文化財という豪華な展覧会です。

「書」を通じて日本人が育んできた「心」「美意識」もまた、見て、感じていただける機会です。

本展覧会を楽しめる知識が満載の研究員によるブログも計画中。

どうぞお楽しみに!

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2013年03月15日 (金)

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」10万人達成!

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」(2013年1月12日(土)~4月7日(日)本館特別5室)は、

2013年3月5日(火)午前、10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、東京都板橋区よりお越しの瀧澤 麗さんです。

記念品として、東京国立博物館長 銭谷眞美より、本展図録と展覧会オリジナルグッズの賓頭盧尊者坐像を贈呈いたしました。

円空展10万人セレモニー

左から、銭谷眞美館長、瀧澤 麗さん

3月5日(火) 東京国立博物館本館にて

瀧澤さんは、トーハクには特別展を見に時々ご来館いただいているとのこと。

「これほどたくさんの円空仏が一同に会する機会はなかなかないと聞きました。特に千光寺の「秘仏 歓喜天立像」を見るのが楽しみです」とお話いただきました。

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」は、会期終了まで残すところあと約1ヶ月です。

円空屈指の名作「両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)」をはじめ、初出展の「金剛力士(仁王)立像 吽形(こんごうりきし(におう)りゅうぞう うんぎょう)」などどれも必見です。

ご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2013年03月05日 (火)

書の世界のスーパースターである王羲之、その書の実像や後世に与えた影響などに迫る

特別展「書聖 王羲之」(2013年1月22日(火)~3月3日(日))は、

おかげさまで、2月22日(金)に10万人目のお客様をお迎えしました。

たくさんのご来場、誠にありがとうございます。

10万人目のお客様は、千葉県・習志野市よりお越しの米地奈美(よねじなみ)さんです。

高校時代に書道部に所属し、王羲之の字をお手本にしていたという米地さん。

今日は、会社を早退して、本展覧会を観にお越しくださったとのことです。

米地さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として

本展図録と展覧会オリジナルグッズを贈呈いたしました。

10万人セレモニーの様子。左から、米地奈美さん、銭谷眞美館長

2013年2月22日(金) 東京国立博物館平成館にて

本展覧会には王羲之の字姿を伝える資料や、王羲之の影響を受けた後世の書家の作品など、

たくさんの書の名品が並んでいますので、米地さんにもご満足いただけたことと思います。

ただいま、国宝「孔侍中帖(こうじちゅうじょう)」

(原跡=王羲之筆 唐時代・7~8世紀摸 前田育徳会蔵)も公開中。

[展示期間:2013年2月19日(火)~3月3日(日)]

王羲之の字姿を伝えるもっとも信憑性の高い資料とされる唐時代の摸本のひとつで、

桓武天皇(737-806)も借覧したという由緒正しい作品です。

会期も残りあとわずか。どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2013年02月22日 (金)

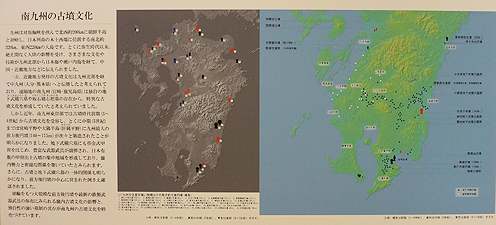

今回の特集陳列「南九州の古墳文化」(平成館企画展示室、3月3日(日)まで)を記念して、2月23日(土)に開かれる特別講演会(シンポジウム形式)の司会・コーディネーターを務めることになりました横浜市歴史博物館長の鈴木靖民と申します。

専門は、日本と東アジアの古代史です。

企画展示室入口風景

「南九州の古墳文化」展は、平成24年度の文化庁考古資料相互活用促進事業(考古資料相互貸借事業)の一環として開催されています。

大正年間の発掘から著名な西都原古墳群に建設された宮崎県立西都原考古博物館の所蔵資料と東京国立博物館所蔵資料で、宮崎県と鹿児島県内から出土した豊富な考古資料が展示されており、大変見ごたえのある内容です。

これまで東京をはじめとする東日本では、あまり紹介されることがなかった南九州地方の特色ある古墳文化を知る絶好の機会といえます。

概説パネル

従来、8世紀の古代の南九州(主に宮崎県、鹿児島県)は、「隼人」とよばれた人々が住む、ほかの地方とは異なる自然環境にあり、稲作農業のない辺境であるとされてきました。

考古学では、古墳時代(3~7世紀)の多様な墓制の中でも、他の地方には見られない特異な地下式横穴墓や板石積(いたいしづみ)石棺墓、立石土坑墓という特殊な墓の存在が明らかにされ、その証拠だと考えられていた時代もありました。

しかし、地域は限られますが、古墳時代前期から大型の前方後円墳も出現し、最近では地下式横穴墓と併存する場合さえあることも明らかにされつつあり、注目を浴びています。

宮崎県西都原古墳群出土埴輪(左:東京国立博物館蔵)・同 地下式横穴墓出土遺物(右:宮崎県立西都原考古博物館蔵)

これをどう理解するか。

私が専門とする文献史学の立場からも、「隼人」が異民族ではなく、7世紀の天武朝期以後の大和の王権が作り上げた擬制的な集団に過ぎないという説が出されています。

そこで、今回は宮崎県と鹿児島県から第一線の考古学、文献史学の研究者を招き、一堂に会して、この地域独自の特色の実態を捉え直し、

そして、講演とディスカッションを通じて、南九州の地域社会の特色、大和や瀬戸内地方、北部九州との関係に迫り、日本古代の豊かな文化と歴史を究明したいと考えています。

特別講演会「南九州の古墳文化 ―日本古代国家成立と九州南部地域文化の展開―」

2013年2月23日(土) 13:00 ~ 16:15 平成館大講堂

当日先着380名 聴講無料(ただし当日の入館料が必要)

| 記事URL |

posted by 鈴木靖民(横浜市歴史博物館長) at 2013年02月17日 (日)