1089ブログ

「台東区立書道博物館・東京国立博物館 連携企画」毎日書道顕彰特別賞受賞と20年の歩み

令和5年(2023)6月12日、台東区立書道博物館と東京国立博物館は、毎日書道会より第36回毎日書道顕彰特別賞を受賞し、7月23日の表彰式において両館に賞状が授与されました。

表彰式の様子

左から富田淳(東京国立博物館副館長)、藤原誠(東京国立博物館長)、山中翠谷氏(毎日書道会総務、独立書人団常務理事)、丸山昌宏氏(毎日書道会理事長)、服部征夫氏(台東区長)、荒井伸子氏(台東区立書道博物館長)、鍋島稲子氏(台東区立書道博物館主任研究員)、金子大蔵氏(毎日書道展審査会員、創玄書道会評議員)

毎日書道顕彰は、昭和63年(1988)に創設され、書道に関する芸術・学術・教育の振興に著しく貢献した個人、およびグループを一般財団法人 毎日書道会が顕彰するもので、平成12年(2000)より「毎日書道顕彰特別賞」も加えられました。

台東区立書道博物館と当館は、徒歩15分で往来できる近距離にあります。両館の収蔵する中国書画は、収集の時期や内容など共通する部分も少なくありません。これらの利便性や共通点を活かして、平成15年(2003)に開催時期や展示内容を連携させる展覧会を始めました。

今でこそ他館との連携による展覧会は各地で行われていますが、20年前はほとんど実施されていませんでした。書道博物館と当館の連携企画は、その先駆けといえるでしょう。単館では不可能な企画も、複数館なら実現できます。この連携企画は両館を軸にしつつ、連携館を増やして開催することもありました。区立と国立、時には私立を加えた異なる組織が一緒に展覧会を行うのは容易ではありませんが、各館が実現可能な範囲の仕事を請け負って続けてきました。

当初は予算が少なく、他館からの作品借用はもちろん、図録の刊行もありませんでした。細々と続けるうちに、次第に他館からの借用や、図録の制作も可能になり、展覧会が少しずつ充実してきました。海外から作品をお借りした例もあり、平成24年(2012)の第10回では、香港中文大学文物館が所蔵する「蘭亭序」の名品7件を展示しています。

連携企画の図録は、第7回より毎回制作しています。図録は(1)図版が美しく、(2)気軽に読むことができ、(3)知的興奮が得られる等の点に留意しながら、読みやすく楽しい内容を目指しています。また書跡のみに偏らず、絵画(注)もふんだんに盛り込み、文化史的なアプローチを心がけています。

(注)1089ブログ「『王羲之と蘭亭序』その2 蘭亭雅集の様子を想像してみよう!」

連携企画は小さな展覧会ですが、その積み重ねが大きな展覧会の構想につながり、平成25年(2013)に特別展「書聖 王羲之」、平成31年(2019)にも特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」を開催するに至りました。

連携企画が、東京国立博物館での特別展に結実したことは、連携企画に携わってきたスタッフの誇りでもあります。また近年は、連携企画が海外からも注目されるようになってきました。

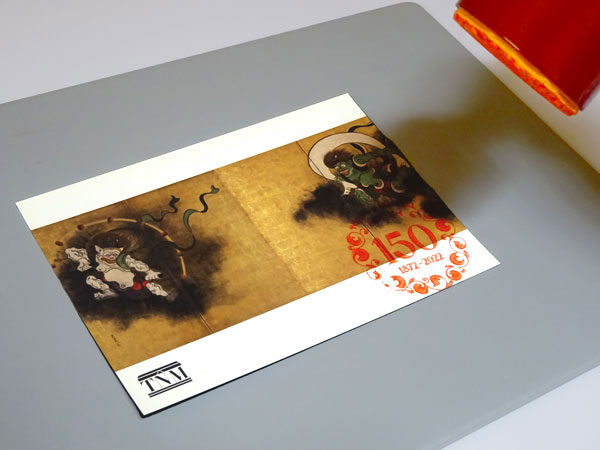

令和5年(2023)1月31日から4月23日まで開催した、節目となる第20回の創立150年記念特集「王羲之と蘭亭序」では、多数の外国人来館者のほかに、海外からも多くの図録の注文を受けました。

「王羲之と蘭亭序」会場の様子

特集展示の内容は、オンラインギャラリートーク 2月「創立150年記念特集 王羲之と蘭亭序」をご覧ください。

中国と日本の文人たちが憧れた王羲之の書。最高傑作「蘭亭序」や制作背景となった雅集などについて、展示作品からご紹介しています。

当館ではこのたびの受賞を励みとして、さらに充実した連携企画を目指したいと思います。

| 記事URL |

posted by 植松瑞希・富田淳・六人部克典(台東区立書道博物館・東京国立博物館 連携企画担当) at 2023年08月07日 (月)

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

未だ新型コロナウイルス感染症は我々の生活に少なからず影響を与えております。健康被害を受けた皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

さて、当館は昨年創立150周年を迎え、今年度末までさまざまな記念事業を行っております。昨年秋に開催した特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」には多くの皆さまにご来場いただきました。誠にありがとうございます。一方、来館者数を制限したため、事前予約の枠が埋まってしまい、ご希望通りにご観覧いただけない事態も発生してしまいました。開館時間延長や会期の延長でできる限りの対応をいたしましたが、ご希望に添えないこともあったかと思います。今回の経験を、次回以降に活かして、より良い観覧環境の提供に努めてまいります。

1月29日までは、表慶館で「150年後の国宝展-ワタシの宝物、ミライの宝物」として、今から150年後に国宝候補として伝え残したいものを個人・企業から集めて展示しています。

また「月イチ!トーハクキッズデー」は3月まで毎月開催、お子さまにも楽しんでいただける催しものをご用意しております。

本年も1月2日より開館し、恒例「博物館に初もうで」から始まります。干支の「ウサギ」にちなんだ特集「兎(と)にも角(かく)にもうさぎ年(どし)」を開催するほか、吉祥をモチーフにした作品の展示など、新春限定の企画も行います。特別企画「大安寺の仏像」も1月2日に開幕(3月19日まで)、奈良の大安寺から奈良時代の仏像を7体お借りして当館所蔵の瓦とともに本館1階の11室(彫刻展示)にて公開します。東京でこれらの仏像をみられる貴重な機会となります。

また、今年は台東区立書道博物館との連携企画が20周年となります。今回は原点回帰し第1回目の連携企画で取り上げたテーマ「王羲之と蘭亭序」の特集を改めて行います。王羲之の書法あるいは蘭亭文化の広がりなど、文人たち憧れの世界が堪能できる企画です。

3月には特別展「東福寺」を開催します(5月7日まで)。伝説の絵仏師・明兆(みんちょう)による大作「五百羅漢図」全幅を修理後初公開、京都を代表する禅寺の大伽藍ならでは、スケールの大きい作品がそろいます。

夏にはメキシコ合衆国の全面協力をいただき、特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」を開催します。この展覧会では、紀元前15世紀から紀元後16世紀のスペイン侵攻まで3千年間以上にわたって繁栄したメキシコの古代文明のうち、日本であまり紹介されていなかった「テオティワカン」を「マヤ」「アステカ」とともに取り上げ、古代メキシコ文明の奥深さと魅力をご紹介します。

秋は多彩な展覧会が目白押しです。

10月半ばより特別展「やまと絵―受け継がれる王朝の美―」を開催します。日本絵画の長い歴史のなかで、連綿として描き継がれてきたのが「やまと絵」ですが、千年を超す歳月のなか、王朝美の精華を受け継ぎながらも、常に革新的であり続けてきたやまと絵を、特に平安時代から室町時代の優品を精選しご紹介いたします。当館蔵の国宝「平治物語絵巻 六波羅行幸巻」や重要文化財の「浜松図屛風」をはじめ、まさに「日本美術の教科書」と呼ぶに相応しい豪華な作品の数々をご堪能いただけます。

特別5室では「やまと絵」展に先んじて9月末から浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念の特別展「京都・南山城の仏像」を開催します。京都の浄瑠璃寺のご所蔵品を中心に、東京であまり紹介されたことのない南山城(みなみやましろ)に点在する古刹に伝わる仏像の名品をご紹介します。

恒例の「博物館でアジアの旅」は「アジアのパーティー」をテーマに、各地の宴の様子をあらわす作品や祭りに使われた道具などウキウキした気分になる作品が東洋館を彩ります。

このほか、各種イベント等をご用意し、博物館をさまざまにお楽しみいただけるよう工夫してまいります。

私自身、昨年6月に就任し、創立150年の大きな節目に立ち会うことが出来ました。思いも新たに、創立150年を経て新しい一歩を皆さまとともに歩んでまいりたいと思います。

今年も東京国立博物館をよろしくお願いいたします。

東京国立博物館長 藤原 誠

東京国立博物館長 藤原 誠

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 藤原誠(館長) at 2023年01月01日 (日)

5月23日(月)、東博の正門横に、東博創立150年を記念したオリジナルデザインのポストを設置しました。

除幕式には、日本郵便株式会社のオリジナルキャラクター・ぽすくまとトーハクくんも登場!

ポストには創立150年記念のロゴマークと、記念ロゴマークにも使用されている唐草文様が施されています。

この唐草文様は、東博の所蔵品や、本館、表慶館の建築装飾に使われている唐草文がモチーフとなっています。

学芸企画部デザイン室の荻堂研究員によるデザイン

除幕式では、まずは館長の銭谷が「普段あまり郵便を使用しないという方もいるかもしれないが、このポストを利用していただくことで、手紙で思いを伝える機会を提供できれば」と挨拶しました。

また、上野郵便局の宮部 第一集配営業部部長からは、「上野公園のパンダポストと東博の創立150年記念ポスト、これだけ近くにラッピングポストがあるのは珍しいこと。ぜひ、観光等にご活用いただきたい」とご挨拶をいただきました。

ポスト投函の記念すべき第一号は、トーハクくん!京都国立博物館の公式キャラクター・トラりんに、葉書を送りました。

トーハクくん、トーカン!

本館1階ミュージアムショップでは、東博の作品をモチーフにしたポストカードや便箋を販売中。

その近くには、来館記念スタンプを押すことのできるスペースもご準備しています。

来館の記念に、スタンプを押した手紙や葉書をこのポストから送ることができます!

来館記念スタンプは全部で6種類。デザインは来館してからのお楽しみ!

ご来館の際には、創立150年記念ポストをぜひご利用ください!

カテゴリ:news、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 総務課総務担当 at 2022年05月30日 (月)

新年、あけましておめでとうございます。

新しい年のはじまりをお祝い申し上げます。一方、一昨年から続いている新型感染症の感染による健康被害や感染拡大の悪影響をうけておられる方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、東京国立博物館はいよいよ今年創立150周年の節目を迎えます。

当館は明治5年(1872)に東京の湯島聖堂大成殿で開催された当時の文部省博覧会の開幕をきっかけに、文部省博物館として発足しました。その後宮内省、文部省と所管が移り、それに伴い博物館としての役割も少しずつ変わってきました。戦後「国民の博物館」となって以来現在まで、幅広く多くの方々に楽しんでいただける学びあるいは憩いの場となるよう活動を続けております。

今年は創立150年記念ということで、展示やイベントなどさまざまな企画を用意しています。

普段「国宝室」として親しまれている本館2室では「未来の国宝」と題した特集展示をいたします。当館の所蔵品には国宝に指定されていなくても優れた作品が数多くございます。こうした書画の作品の中から担当研究員が選んだ自分の「一押し」をご紹介します。立体作品の「未来の国宝」は秋に1階14室(予定)で特集展示を行います。

この他、普段はまとまって出すことが難しい、あるいは機会を設けにくい分野の作品をご紹介する「知られざる」コレクションを紹介する特集もいくつか開催します。

そして、秋には「国宝 東京国立博物館のすべて」と題した記念特別展を行います。

お正月は今年も2日から開館いたします。今年もコロナの影響でイベントはできませんが、正月恒例の干支の特集「博物館に初もうで 今年はトーハク150周年!めでタイガー‼」で、迫力ある虎をあらわした作品をご覧いただき、感染症に負けない力強さと勢いをつけていただければと思います。

1月は、特別展や企画が次々に開幕いたします。

2日からは今年で19回目となる台東区書道博物館との連携企画「没後700年 趙孟頫(ちょうもうふ)とその時代」、7日からは特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」そして14日からは特別展「ポンペイ」展が開幕します。ナポリ国立考古学博物館の全面協力をいただき、壁画、彫像、工芸品の傑作から、食器、調理具といった日用品にいたる発掘品まで多彩な文化財で古代ローマの都市の繁栄と、市民の豊かな生活をよみがえらせます。同館が誇る名品がかつてない規模で出品される「ポンペイ展の決定版」ともいえる展覧会となります。

春は、特別展「空也上人と六波羅蜜寺」を開催、重要文化財「空也上人立像」を上野にお迎えします。空也上人が念仏を唱える姿をあらわした木彫像は、教科書などでおなじみと思いますが、東京にお出ましになるのは実に50年ぶりとなります。5月からは沖縄復帰50年記念特別展「琉球」を開催いたします。

秋はいよいよ東京国立博物館創立150年記念特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」を開催します。当館所蔵の国宝全89件を、展示替えをしながら会期中にすべてご覧いただきます。当館が誇る刀剣コレクションの国宝19件の刀身を集めた「刀剣の間」や現在は国立科学博物館に収蔵されているキリンのはく製を含めた当館草創期の再現展示など、多くの方にとって魅力的な空間を創出します。総合文化展での創立150年記念特集と併せてご覧いただき、博物館の「すべて」を存分にご堪能いただければと思います。

ここでお知らせした特別展を含め、さまざまな行事を計画していますが、感染拡大状況に合わせて、臨機応変に開催等を検討し、皆さまに安心して博物館をお楽しみいただけるよう万全を尽くして参ります。

一方、実際に博物館にお越しになれない皆さまのための施策も充実してまいります。ウェブサイト、YouTubeでの各種動画の配信、またSNSでの150周年記念の特別企画も立ち上げて、さまざまなチャンネルで当館をお楽しみ・ご活用いただけるよう準備いたします。メモリアル・イヤーにふさわしい展示・催し物、あるいはグッズなどで博物館が皆さまに少しでも近しい存在となり、心豊かな暮らしに貢献できるよう努めてまいります。

150年を迎えた新たな一歩を皆さまとともに―

今年もさまざまにトライする東京国立博物館をどうぞよろしくお願いいたします。

東京国立博物館長 銭谷眞美

東京国立博物館長 銭谷眞美カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 銭谷眞美(館長) at 2022年01月01日 (土)

ひろがるネットワーク 米欧ミュージアム日本美術専門家交流事業(2020年開催の報告)

当館では毎年、米欧の研究者を招いて「北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」を行っております。

そのプログラムの中で、当館を会場にして国際シンポジウムを開催していますが、1月30日(土)の今年の国際シンポジウム「日本美術がつなぐ博物館コミュニティー:ウィズ/ポスト・コロナ時代の挑戦」はリモートで行い、その様子をライブ配信することにいたしました。

ライブ配信はどなたでもご視聴できます。

ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業実行委員会2020のページに移動する

さて、ここでは昨年開催した「第6回 北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」の模様をご紹介させていただきます。

2020年2月1日~5日の間、アメリカやヨーロッパから日本美術の専門家および日本の文化財を扱う人を集めて行う恒例の「北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」を行いました。

6回目となる今回は、当館でのシンポジウム「展示室で語る『日本美術』」を皮切りに、専門家会議、作品取り扱いワークショップ、エクスカーション、フィードバックセッションを東京および京都で実施しました。米欧の11カ国から約30名が参加し、当館をはじめ国立文化財機構の各館や国内のミュージアムの学芸員らと交流しました。

シンポジウムは、当館銭谷館長の挨拶の後、国立民族学博物館の吉田憲司館長から基調講演をいただき、まず今の日本美術史が普及した経緯からミュージアムの種別とその役割、また欧米の日本展示の例などをわかりやすく整理してお話しいただきました。続いて、米欧および当館の4人の学芸員が自館での日本美術展示について事例を交えて発表があり、パネルディスカッションでは、それぞれの日本美術との関わり、各館の取り組み、若年層へのアプローチ等活発な討議が展開し、日本美術の多様性が示されました。

まずは、国立民族学博物館 吉田館長の基調講演から

フリーア美術館 フランク・フェルテンズ博士からは、米国ワシントンDCにある同館での日本美術展示についてお話しいただきました

浮世絵コレクションで有名なホノルル美術館から、スティーブン・サレル氏がハワイでの挑戦について語りました

スイスのチューリッヒ・リートベルグ美術館 カーン・トリン博士は、自身が手がけた「蘆雪」展「神坂雪佳」展を例に、一般へのアプローチの違いをお話しいただきました

当館 松嶋雅人からは、一昨年話題になった「マルセル・デュシャンと日本美術」での試みについて紹介しました

パネルディスカッションは、展示室でみせる日本美術について、和やかかつ活発に意見交換がなされました

シンポジウム後は参加者との交流会も

翌日の専門家会議では、シンポジウムへのコメントから、英国での日本美術活用事例、博物館や学芸員のサステイナビリティ、また実務について、博物館業務に即した議論が交わされました。

持続可能性や輸送実務の課題など、幅広く実務に則した議論が展開しました

きもののワークショップでは、折り紙風の紙を使って、子ども用のきものについて、模様の意味や仕立て方を学びました

書跡ワークショップでは、実際の作品を前に掛物や巻物の取り扱い講義

特別展「出雲と大和」見学

京都国立博物館での刀剣取り扱い講座

東福寺見学

京都での懇親会は、欧米の皆さんにはゆかりの深い山中商会の事務所跡を利用したレストランで開催されました

大徳寺龍光院和尚様による坐禅体験

空気が凛として清々しい体験でした

日本美術品の修理の様子を見学(岡墨光堂)

第16代大西清右衛門様より、茶釜の技法について実物を使って説明を受けました

千總美術館では、現代の京友禅を見ながら染織技法について学びました

最終日にはフィードバックセッションを開催。1週間のプログラムを振り返りました

これが行われたのは2月の初め、世界中がコロナ禍に見舞われる直前の出来事です。今の状況では、米欧からこれだけの人を集めて事業を行うことは夢のようで、この後このようなことをいつ行えるかもわかりません。しかし、この交流でつちかったネットワークを大切に生かし、日本美術で何ができるのか、またトーハクが世界に向けて何を発信していけるのか、探っていきたいと思います。

東福寺にて

永井和尚を囲んで

| 記事URL |

posted by 鬼頭智美(広報室長) at 2021年01月18日 (月)