1089ブログ

2011年11月22日(火)から始まりました本館16室の展示「武家の作法―弓馬のたしなみと剣術・砲術・礼法」(~2011年12月25日(日)展示)を担当した研究員の髙梨です。

ブログでこの展示の見どころの一部を紹介したいと思います。

テーマはズバリ、武士が生業としていた“戦い方”。

そして、その日常生活を規定していた礼法つまり“マナー”です。

まず戦い方です。

時代劇の影響もあって、侍というとすぐに刀を振るうチャンバラを連想しがちですが、本来は馬にのって高速な機動力を活かし、遠距離兵器の弓で矢を放つ騎射が基本でした。

本館6室で時々展示される大鎧をご覧になったことはありますか?

あんなに重いものを着て刀で戦うのは、よほど体力があっても無理でしょう。

つまり武士にとって馬と弓は切っても切り離せない関係だったのです。

そうした意味から本展示でも弓馬術に関する資料を陳列しています。

ではみなさんご存知の“チャンバラ”はいつごろ始まるのかというと、すでに平安時代にはありました。

ただし騎馬どうしの戦いで、刀を使うのは敵を打ち取るためにその首を取る際です。

だから古来の剣術とは馬術の補助的な意味合いが強かったのですが、南北朝・室町と時代が下ると戦い方が変化します。

“武者”どうしの馬上の戦いから“雑兵”と呼ばれた下級兵士が入り乱れて戦う集団・白兵戦が主流となってきます。

そうなると相手と対峙して刀や槍などの接近戦用の武器でいかにしてか戦うかが、武士たちの生死を分ける重要な要素となってきます。

現代にまで続く剣術流派の多くが室町時代中ごろから生まれてくる背景には、日本列島が応仁の乱以降、戦闘状態に突入する“戦国の世”の幕開けがあります。

さて、その剣術ですが皆さんはどんな流派を思い出しますか?

こちらも正月のワイド時代劇でよく登場する、柳生但馬守や十兵衛で知られた「柳生新陰流(やぎゅうしんかげりゅう)」などご存知の方もいらっしゃいましょう。

また最近では「鹿島新当流(かしましんとうりゅう)」を創始した塚原ト伝(つかはら ぼくでん)を主役にしたテレビドラマも放映されていますね。

実はこれら有名な流派の源流に当たる「陰流(かげりゅう)」という剣術がありました。

愛洲久忠(あいすひさただ)が創始した流派で「愛洲陰流」とも呼ばれますが、これを学んだ上泉信綱(かみいずみのぶつな)が後に「新陰流」を創始し、信綱に学んだ柳生石舟斎宗厳(やぎゅうせきしゅうさいむねよし)が「柳生新陰流」として展開していきます。

この陰流ですが、日本のみならず遠く異国にまで知られた流派でした。

時代は少し下って江戸時代の元禄年間に大阪の儒医松下見林(まつしたけんりん)が『異称日本伝』という日本・中国・朝鮮半島の歴史を研究した書物を著しています。

その中で日本関係の記事として引用した文献に『武備志』という中国・明の兵学者茅元儀(ぼうげんぎ、1594年-1640年?)が著わした兵学書があります。

そこには明の将軍、戚継光(せきけいこう、1528-87)が1561年に倭寇からの戦利品として「影流之目録」を得たとの記載があります。

つまり、この陰流は中国や朝鮮半島沿海部を荒らしまわった倭寇たちの間で学ばれていた剣術であった可能性があります。

本展示では、この陰流の伝書を陳列しています。

倭寇退治の名将をてこずらせた剣術だったのかと思うと、ちょっとびっくりですね!!

愛洲陰流伝書 室町時代・16世紀写

ちなみにそこには剣士と様々な天狗たちの立ち合いの図が、各構えごとに描かれています。

しかも剣士の頭は禿げあがり髭ぼうぼうの姿です。

何となく「倭寇図巻」(東京大学史料編纂所蔵)に描かれた姿に似ているように感じられるのは私だけでしょうか?

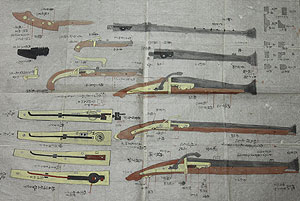

余談ばかりで恐縮ですが、このほかにも大砲の玉や鉄砲にかかわる資料も展示しています。

大砲玉 下野国川西町糖塚原(栃木県大田原市)出土 江戸~明治時代・19世紀 植竹三右衛門寄贈

荻野流鉄砲組立之図 江戸時代・19世紀写 徳川宗敬氏寄贈

矢立鉄砲 江戸~明治時代・19世紀 杉浦正氏寄贈

武士の多様な世界観を楽しんでいただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 高梨真行(書跡・歴史室、ボランティア室)) at 2011年11月28日 (月)

12月5日(月)は、国連の定めた国際ボランティアデーです。それにあわせ、東京国立博物館でも、昨年に引き続き、「東博ボランティアデー2011」を開催します。

今年は、12月3日(土)と4日(日)の両日、東京国立博物館の生涯学習ボランティアが集結します。

この2日間、皆様にボランティア活動についてご紹介し、ボランティアと共に、今まで以上に博物館を楽しんでいただこうと、現在準備をしています。

当日は、ボランティアによる様々な催しを用意しています。

見る!聞く!知る!ボランティアに興味がある人必見!

「ボランティア活動紹介コーナー」では、生涯学習ボランティアの全員が行う活動と、任意で登録して行う活動についてご紹介します。さまざまな種類の活動を行えるのは、東博ボランティアならでは。

「行ってみよう!活動最前線」では、実際にボランティアの活動している現場にお連れし、ボランティアにインタビューして、生の声をお聞きいただこうと計画中です。

本館の各所で、ご案内しています

本館20室で体験コーナーや触知図もお楽しみいただけます

人気のガイドツアーとワークショップが一同に!

ボランティアによる大人気のガイドツアーやワークショップを、この2日間でまとめて体験できます。

展示作品をご紹介するガイドに加えて、博物館の外側もお楽しみいただけるツアー、ワークショップも体験いただけます。特に、この日だけの特別企画として、「庭園茶室ツアー」と「お茶会」のコラボレーション、展示室での手話通訳にも初挑戦する「本館ハイライトツアー」や、いつものコースに加えて「本館じっくりコース」「茶室と法隆寺宝物館コース」などの「たてもの散歩ツアー」(手話通訳付きコースあり)なども用意しています。

(一部、有料・整理券が必要なものがあります)

わかりやすいガイドで、展示作品に近づこう

たてものや樹木、庭園茶室、たんけんマップなど、さまざまなツアーがあります

また、平成24年度生涯学習ボランティアの募集を開始します。ボランティアデーには、ボランティア募集説明会も開きますので、応募を考えていらっしゃる方は、ぜひご参加ください。

ボランティアデー当日の詳細は、ホームページ、チラシ、博物館ニュース12・1月号をご覧下さい。

| 記事URL |

posted by 鈴木みどり(ボランティア室長) at 2011年11月26日 (土)

緊急開催!中国の至宝が大挙する、特別展「北京故宮博物院200選」

来週には師走、今年もあっという間に駆け抜けていってしまいそうです。

すでに心は来春の特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」(2012年3月20日(火・祝)~6月10日(日))

という方もいらっしゃるのではないでしょうか?私も楽しみですが…ちょっとお待ちください!

来年2012年は、トーハク140周年に加えて、日中国交40周年にもあたる年です。

そこで新年は特別展「北京故宮博物院200選」(1月2(月・休)~2月19日(日))で幕を開けます。

かつては皇帝の居城として紫禁城と呼ばれ、現在は180万件ものコレクション擁する故宮博物院。

故宮博物院・太和殿

本展では同院の選りすぐり200件を展示し、中国の至宝をご覧に入れます。

その約半数は国宝級です。(中国では一級文物と呼ばれています)

トーハクにも中国から渡ってきた名品が数多く収蔵されており、中国の文化や美術をご覧いただく機会も少なくありませんが、

本特別展は、なんといっても大帝国を築いた王朝、その頂点に君臨した皇帝の、「とっておき」が多く見られるのが特徴です。

大切に守られてきたがゆえに、私たち日本人がまだ知らない門外不出の品々。

それらをトーハクでご覧いただけます。もちろん日本初公開の作品も多数あります。

第Ⅰ部では

書画、陶磁器、青銅器、漆工、琺瑯(ほうろう)、染織などの名品がずらりと並びます。

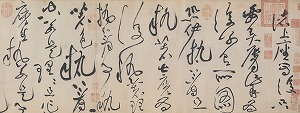

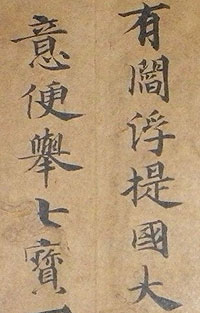

躍動感のある文字が楽しい書や、

「草書諸上座帖巻(しょうしょしょじょうざじょうかん)」(部分) 黄庭堅(こうていけん) 北宋時代・元符2-3年(1099-1100)頃

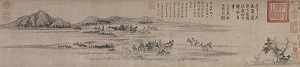

墨の濃淡で繊細に描かれた絵画、

「水村図巻」(部分) 趙孟頫(ちょうもうふ) 元時代・大徳6年(1302)

皇帝のみが許された色と龍の模様で、中でも一張羅の朝服…

「明黄色彩雲金龍文緙絲朝袍(めいこうしょくさいうんきんりゅうもんこくしちょうほう)」清時代・嘉慶年間(1796-1820)頃

ほかにも、間近で直接見て、ディテールを確かめたいものばかりです。

第Ⅱ部では、少数派である満州族が、漢族ほか多民族を治めた清王朝の世界観を読み解きます。

皆様をナビゲートするのが、清王朝の最盛期を築いた第6代皇帝・乾隆帝(けんりゅうてい)です。

肖像画の作品としてさまざまな装いで登場しながら、朝廷や文化、宗教、国際交流などをご紹介します。

こちらは満州族の正装の時の格好です。(上の画像の朝服を着ています!)

「乾隆帝像」(部分) 清時代・18世紀

他にはどんな格好で登場するでしょうか?ぜひ乾隆帝の装いにもご注目ください。

名品に囲まれた肖像画を現存する作品で再現するという、ユニークな趣向のコーナーもあります。

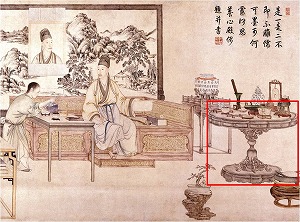

「乾隆帝是一是二図(けんりゅうていこれいちこれにず)軸」(部分) 清時代・18世紀

この作品中の右側(赤い四角の部分)に描かれている丸いテーブル、この展示作品に似ていませんか?

「彩漆円卓(さいしょくえんたく)」 清時代・雍正8~13年(1730~1735)

作品の題名にもなっている「是一是二」とは、「私は1人?それとも2人?」という意味です。

確かに後ろに、同じ格好の肖像画がかかっているのも見えますが、タイトルの真意はいかに!?

まだまだご紹介したい、物語をもった作品がたくさんあります。

「深おもしろい」話は改めて、このブログでもご紹介いたしますのでお楽しみに。

トーハクの新年は、干支にちなんだ作品を展示する「東京国立博物館140周年記念 特集陳列 天翔ける龍」(2012年1月2日(月・休)~1月29日(日))、

人気作品が並ぶ「特別公開」などとともに、豪華に賑々しくスタートを飾れそうです。

来年が素晴らしい年となりますように、年明けは日中の至宝の競演をご覧いただければと思います。

ぜひ、新しいカレンダーやスケジュール帳にトーハクの印をご記入ください!

本展覧会にご尽力いただいた皆様に、心より感謝して(結)

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林素子(広報室) at 2011年11月25日 (金)

「あ、このお像は素晴らしいな」と心に響く仏像とそうでない像があります。

どちらも歴史的な遺品として大切であることは変わりませんが、彫刻作品として考えると、どうしても優劣ができてしまいます。

その差が生じる理由の一つは作家の技量です。優秀な作家がお金と時間をかければ素敵な作品ができるでしょう。

でもそれだけではないようです。

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(~2011年12月4日(日))に出品されている彫像2点を見て、そんなことを考えました。

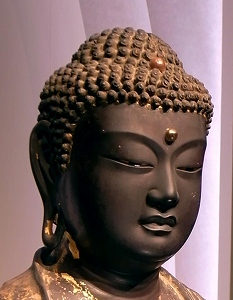

浄土宗所蔵の阿弥陀如来立像。

この像を拝すると、心のわだかまりが消えて、すーっと澄み切った気分になります(個人差があります)。

重文 阿弥陀如来立像 鎌倉時代・建暦2年(1222) (浄土宗)

無量光如来という別名にふさわしい輝きを感じます。

きりっとした顔立ち、体の引き締まった肉付きとリズミカルに刻まれた衣の襞。

像の高さ1mほどの阿弥陀如来立像は繰り返し造られてきたものなのに、この1体はとてもいきいきしていて、新鮮です。

これは仏師の意気込みが違うのだと思います。

“たくさん注文があるなかの一体”、ではなく“特別な一体”だったのではないか。

法然上人の一周忌法要の本尊にするため、弟子の源智が造らせた像、とひとことで言えばそうですが、

源智の並みならぬ思いに仏師が心打たれた、あるいは仏師が法然をとても尊敬していたなど、さまざまな可能性が考えられます。

しかし仏師の名前も知られないのでそれをたどることはできません。

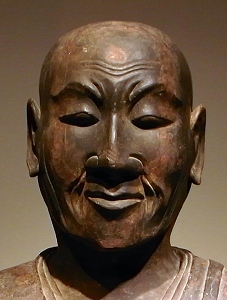

次はこちらのお像です。

性信坐像 鎌倉時代(13~14世紀) (群馬・宝福寺)

群馬・宝福寺の性信坐像。この像の体、着ている服はペタンとしていて、写実的ではありません。

衣を見ても布という感じがしませんね。からだについて言えば素朴な味わいの像です。

しかし、顔に力があります。大きく見開いた目、眉間に深く皺を刻み、厳しさが感じられる。

鼻筋が通り、くっきりと広がる小鼻、鼻の両脇から口端にかけての皺も深く二重に彫っています。

下唇が上唇より前に出る受け口。両頬にも縦に2つ皺を刻みます。非常に個性的な顔ですが、強い魂が宿っていると思います。

この像を造った仏師大進は、率直に言って高い技量を持っているとは言えません。

この性信像の体と頭部では冴えが全く違います。ではどうしてこんな顔を造れたか?

大進は性信を知っていた、そしてとても強い印象を持っていた。そう考えることもできるでしょう。

あるいは性信の生前に写したか?ところが、茨城の報恩寺にこの像より洗練された性信像があって、顔は似ていません。

とすると大進の心に残っていた性信の面影を再現したものと考えるべきかもしれません。

以上、お像を前にして勝手に空想したことです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2011年11月24日 (木)

「書は人なり」という、出典のよくわからない格言があります。「書は人となりを反映する」と言われると、字が下手だと自認している人は「字の下手な自分は、性格も悪いのか?」と悩むことになり、あまりうれしくありません。

平安時代の中ごろに書かれた『新猿楽記(しんさるごうき)』というおもしろい著作があります。平安京の町中の猿楽見物に出かけた、いろいろな特技・才能の持ち主の一家の説明を、それぞれの分野の言葉尽くしに仕立てた書で、後世の教科書「往来物」の原型になったと言われます。登場人物は、「武者」「田堵(たと、農業経営者)」「巫女」「学者」「力士」「大工」など、当時考えられる「専門家」なのですが、その中に「能書」の「太郎主」という人物が登場します。太郎主は「古文・正文・真行草・真名・仮字・芦手等の上手」で王羲之(おうぎし)・小野道風・空海・藤原佐理などの筆法をすべて習得しているという設定で、「能書」が一種の職人技・名人芸の持ち主と考えられていたことが知られます。気分が優れなくても、体調が悪くても、一旦筆を取って紙に向かえば、さまざまな筆法を駆使して美しい文字を書き上げる、という人は、現代ではスポーツ選手や音楽の演奏家あたりにたとえられるでしょうか。能書をうたわれた王朝貴族たちも、文化を継承するという職分に応えて今に残る多くの作品を生み出したと言えます。そういう意味では、「書は人」と言っても、それはいわばプロとしての修練の賜物であって、もともと本人の人柄や行いとは別の話なわけです。

これは緊張感のただよう奈良時代の写経でも同じことです。無論、経典の書写を担当した写経生たちは仏や経典を敬う心を抱いて筆を取り、料紙に向かったにちがいありませんが、一方で文字の謹直さや正確さは、書きまちがうと自分の給料が減らされるという、きわめて俗っぽい条件に支えられていたこともまた事実です。人格が高潔であったから文字が美しくなったのではなく、求められた日々の仕事に対する誠実な姿勢が、現代の私たちにまでその成果の美しさを伝えているのです。

一点一画に緊張がこもる天平期の写経

文陀竭王経(部分) 奈良時代・天平12年(740)

総合文化展 本館1室 (~12月11日(日)展示)

書の個性に対する受け止め方が、技巧の優劣や様式の差異ではなく、書き手の人格の反映とされるようになるのは、大きく見てゆくと、鎌倉時代からのように思われます。特に現在、私たちがその強い個性を見ることができるのは、この時代に新しい教えを掲げて陸続と輩出した僧侶たちの書です。折りしも当館では12月4日(日)まで特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」を開催中で、この二人の祖師の数少ない筆跡を見ることができますが、本館2階3室「仏教の美術」(~12月11日(日)展示)では、同時代のライバルと言える明恵(高弁、1173~1232)の著述や書状を展示しています。

それぞれ一宗を開くような祖師たちは、悟り澄ましていたわけではありません。現世で救われがたい人々に安穏と救済をもたらすためにはどうしたらよいのか、学び、考え、ある時は悩み苦しみ、ある時は喜びを得て一生を送ったわけで、その著作や書状には、折々の思考や感情が込められています。また、それらを受け取った人々も書き手の思いを想像しながら、読んだにちがいありません。書の向こうに人の心を見る時代が来たといえるでしょう。

残りの会期も少なくなりましたが、特別展・総合文化展両方の会場に足をお運びいただいて、高名な僧侶たちの次のような筆跡を、くらべて鑑賞していただければ幸いです。

「法然と親鸞」展

・第1章 重文 源空(法然)書状 鎌倉時代・13世紀 奈良・興善寺

・第1章 国宝 教行信証(坂東本) 親鸞筆 鎌倉時代・13世紀 京都・東本願寺

ともに2011年12月4日(日)まで、平成館特別第1室で展示中。

総合文化展

・書状 明恵(高弁)筆 鎌倉時代・13世紀 個人蔵

2011年12月11日(日)まで、本館2階3室「仏教の美術」で展示中。

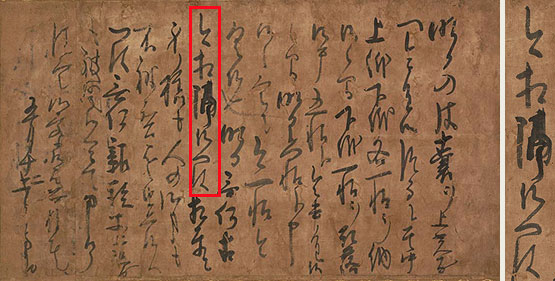

思いに筆がついてゆかず、何度も書き直す明恵。

(左)書状 明恵筆 鎌倉時代・13世紀、(右)(左)画像の赤い四角で囲んだ部分の拡大

※この作品は展示されていません

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2011年11月23日 (水)