1089ブログ

去る10月22日、天皇陛下が御即位を宣明される「即位礼正殿の儀」が行なわれました。

祝日となったこの日、私もテレビにかぶりつきでこの儀式の様子を見ていました。今年2019年は、春に現在の上皇陛下が天皇の位を退位され、天皇陛下が即位されることで元号が平成から令和へと改まりました。11月には天皇一代の大祭である「大嘗祭」が行なわれます。

天皇の退位や即位に伴う一連の行事は、長く宮中で培われてきた「伝統」に則ったもので、そのルーツは奈良、平安時代にさかのぼります。明治時代以降は天皇の住まいが東京に遷されたこともあり、儀式の様相も大きく変化しますが、その大枠は継承されています。

このほか、天皇を中心とする宮中貴族社会ではさまざまな儀式・行事が年間を通じて行なわれてきました。こうした儀式・行事、つまり宮中儀礼は過去の先例を大変重要視します。前に行なわれた式次第にいかに変更を加えず行なうことができるかということが最大限求められました。そのため公家たちは、子孫たちがこうした儀礼を行なう際に困らないよう詳細な日記を書き、絵図に残すなどしてきたのです。

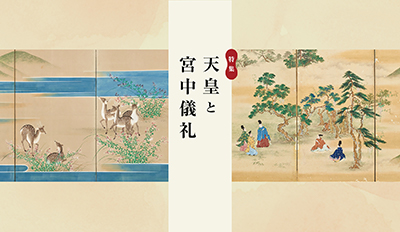

こうした過去の記録を紐解き、宮中で行なわれてきたさまざまな儀礼をご紹介しようとするのが特集「天皇と宮中儀礼」(前期:~2019年12月1日(日)、後期:2019年12月3日(火)~ 2020年1月19日(日))で、「即位礼と大嘗祭」「悠紀主基屏風(ゆきすきびょうぶ)」「御所(ごしょ)を飾る絵画」「年中行事」「行幸と御遊(ぎょうこうとぎょゆう)」の5つのテーマを設けています。

「即位礼と大嘗祭」では、天皇の退位(譲位)から新天皇の即位にかかわる一連の行事をご紹介しています。

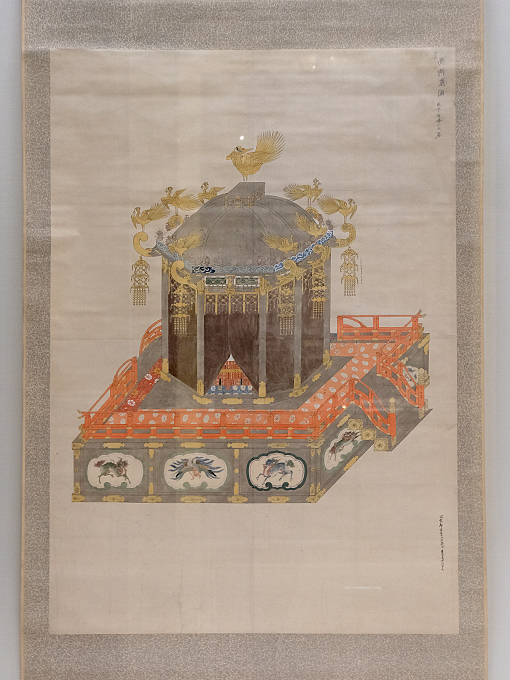

高御座図 森田亀太郎模 大正4年(1915)模、大正5年(1916)彩色

即位礼などの際、天皇が登壇する高御座(たかみくら)を描いた図。皇后が登壇する御帳台(みちょうだい)は、同様のかたちながら若干小ぶりです。先般の「即位礼正殿の儀」でもご覧になった方も多いと思います。ただ、御帳台が登場するのは大正時代以降で、それまでは高御座1基で行事は進められました。

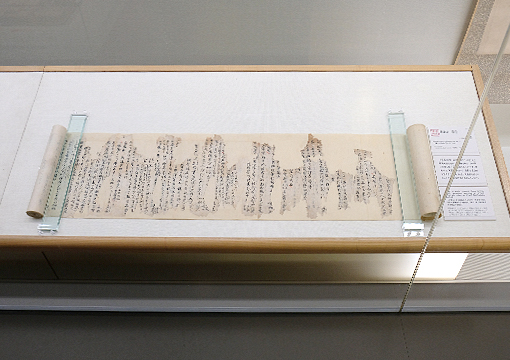

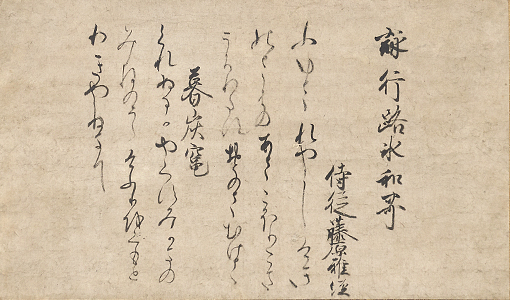

国宝 延喜式 巻七(甲) 平安時代・11世紀 展示期間:前期

※後期は同様の記述がある延喜式 巻七(乙)を展示

平安時代中頃に作られた法令集で、九条家本と呼ばれる本作は現存最古の延喜式(えんぎしき)として大変貴重です。この巻七には大嘗祭の一連の流れが細かく記されています。天皇は毎年11月に五穀豊穣などを祈る新嘗祭を行ないますが、即位後最初に行なう新嘗祭は特に「大嘗祭」と呼ばれて重視され、天皇一代の大祭と位置付けられています。

「悠紀主基屏風(ゆきすきびょうぶ)」では、大嘗祭の際に調進される悠紀主基屏風(大嘗会屏風)をご紹介しています。大嘗祭では京都から東の悠紀、西の主基の二つの国が選ばれ、この両斎国からさまざまな品が献上されますが、悠紀、主基二国を詠んだ和歌と漢詩の情景を描いたのが悠紀主基屏風です。

平成度の悠紀主基屏風は、今年春に行なわれた特別展 御即位30年記念「両陛下と文化交流―日本美を伝える―」でご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。令和度は、悠紀は栃木県、主基は京都府とのこと。どんな屏風となるのか、今から楽しみです。

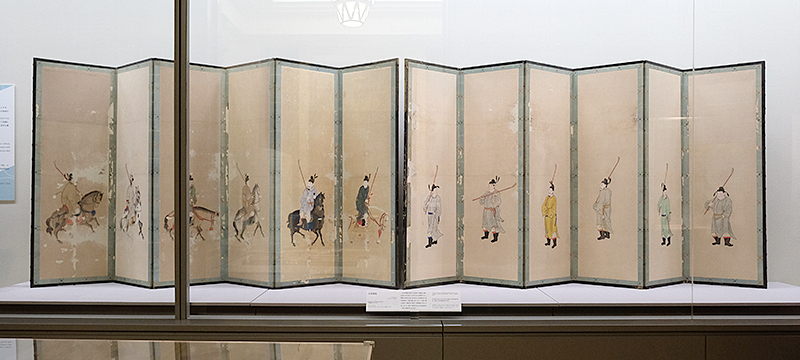

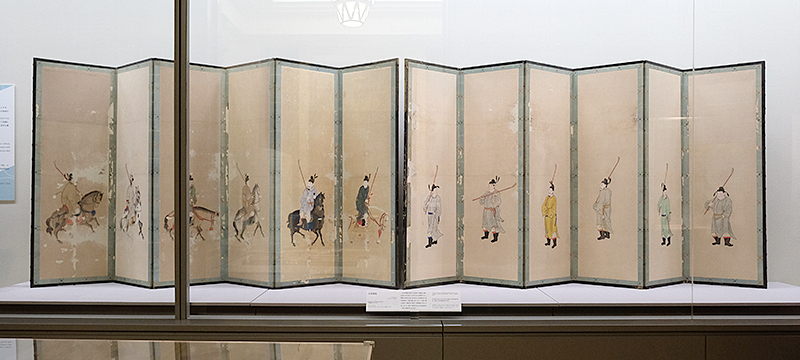

【右】悠紀屏風 明和元年度正月・二月帖 土佐光貞筆 江戸時代・明和元年(1764)

展示期間:前期

【左】主基屏風 明和元年度三月・四月帖 土佐光貞筆 江戸時代・明和元年(1764)

展示期間:前期

※後期は文政元年度の仁孝天皇(1800~1846)の大嘗会屏風を展示。

明和元年に行なわれた後桜町天皇(1740~1813)の大嘗祭に用いられた屏風。悠紀は近江国(現在の滋賀県)、主基は丹波国(現在の京都府)で、それぞれの名所を詠んだ和歌が画中の色紙型に記されています。なお、後桜町天皇は現段階では史上最後の女性天皇です。

明和元年度の本作は、現存する悠紀主基屏風としては最古の作例で極めて貴重です。東京国立博物館所蔵品としての公開は今回が初めてとなります。

天皇の住まいである御所ではさまざまな宮中儀礼が行なわれました。「御所を飾る絵画」では、こうした儀式空間の威儀を整え、場を華やかにするために用いられた作品をご紹介しています。

大宋屏風 江戸時代・19世紀 展示期間:前期

この屏風には毬杖(ぎっちょう)と呼ばれる、現在のポロやホッケーをする中国風の人物が描かれています。こうした屏風を「大宋屏風(たいそうのびょうぶ)」と呼び、天皇が儀式を行なう際に用いられました(実は、後で登場する「年中行事図屏風」右隻の中央上部にもしっかりと描かれています)。

本作は江戸時代末に制作され、実際に宮中で用いられていた可能性の高いものです。こうした屏風は調度品であり消耗品でもあったので、このように残されていることも極めて稀です。

賢聖障子屏風 住吉広行筆 江戸時代・18世紀 展示期間:後期

賢聖障子(けんじょうのそうじ)とは天皇が政務を執る内裏・紫宸殿の天皇の座の背後にある絵のことで、中国の賢臣32人を描きます。筆者の住吉広行は江戸時代後期に新造された内裏(寛政度内裏)の賢聖障子を描いており、現在の京都御所にもこの広行筆の賢聖障子が残されています(実際に現在の京都御所に置かれているのは写しで、原本は別置保存)。

広行はこの屏風のほか画帖(「賢聖障子画帖」 ※展示期間:前期 )のかたちでもこの図様を残しており、完成見本、もしくは後世への参考として作られたと思われます。

「年中行事」では、天皇や宮中の公家たちが行なったさまざまな年中行事をご紹介しています。

年中行事図屏風(右隻) 住吉如慶筆 江戸時代・17世紀 展示期間:前期

この屏風は江戸時代のやまと絵師で、幕府の御用絵師もつとめた住吉如慶が描いたものです。この「賭弓(のりゆみ)」という儀式は、正月18日に内裏の弓場殿というところで行なわれていましたが、江戸時代にはほとんど行なわれなくなっていた儀式です。実はこの図にはネタ元があって、それは平安時代末に制作された「年中行事絵」という絵巻。如慶は後水尾天皇の命令でこの絵巻を模写しており、その知識を生かして過去に行なわれた儀式を描いたのでした。本作に限らず、実際には行なわれていない過去の儀式を復古的、懐古的に描くということもしばしばなされました。

なお、後期展示の左隻の「内宴」は、ネタ元の年中行事絵とともに展示します。

最後のテーマが「行幸と御遊」です。行幸とは天皇が御所から外出することを指す言葉ですが、天皇の外出には様々な制約がありました。ただ、退位して上皇となるとこうした制約も比較的ゆるやかになり(上皇・法皇の外出は御幸と言います)、社寺の参詣や外出先での歌会など、さまざまな遊び(御遊)が行なわれました。

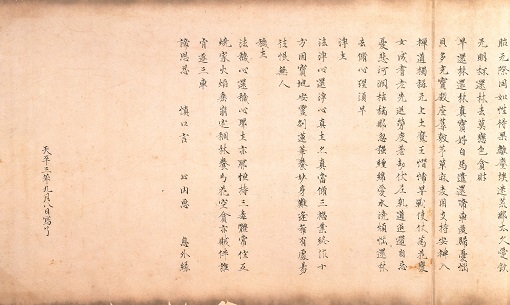

重要文化財 熊野懐紙 飛鳥井雅経筆 鎌倉時代・正治2年(1200) 展示期間:後期

平安時代後期から鎌倉時代前期にかけて、歴代上皇たちの間で紀州の熊野三山を参詣する「熊野御幸」が爆発的なブームとなります。白河上皇が9回、鳥羽上皇が21回、後白河上皇が34回、後鳥羽上皇が28回といいますから、ほぼ毎年熊野にお参りしていたような状態です。京都から舟なども乗り継いで往復1ヶ月はかかるかなりの長旅で、道中では歌会なども行なわれました。この際詠まれた和歌を記したのが「熊野懐紙」です。

なお、この特集で後期に展示する「明月記」を記した藤原定家も後鳥羽上皇の熊野御幸に従った1人です。展示箇所とは別の日の「明月記」には、宿が悪い、風邪をひいたなど、道中でのグチの数々が記されています。

今回の特集の展示品は、一般に評価の高い国宝や重要文化財などの指定品はわずかです。ただ、普段は収蔵庫で眠っている展示機会の極めて稀な作品を、担当研究員4人が1年以上の準備期間をかけ、収蔵庫の奥の奥に分け入って掘り出してきた、選りすぐりの作品群です。明治5年(1872)に開館し、間もなく150周年を迎える東京国立博物館の奥深さを改めて知る機会ともなりました。記録で確認できる限り、開館以来初めて展示するという作品も少なくありません。

令和度の即位礼の復習やこれから行なわれる大嘗祭の予習のみならず、長い伝統の中で培われてきたさまざまな宮中儀礼を知る絶好の機会です。12月2日(月)に展示替を行ない、展示作品もがらりと変わりますが、2020年1月19日(日)まで開催していますので、平成館1階企画展示室へぜひとも足をお運び下さい。主要作品を載せたリーフレットも好評配布中です。

|

|

特集「天皇と宮中儀礼」 |

| 記事URL |

posted by 土屋貴裕(特別展室主任研究員) at 2019年11月14日 (木)

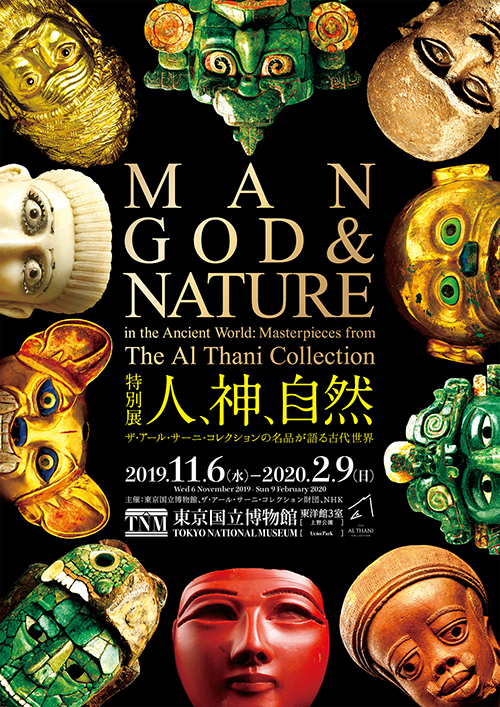

特別展「人、神、自然-ザ・アール・サーニ・コレクションの名品が語る古代世界-」が11月6日(水)より開幕しました。

会場は東洋館3室で、2020年2月9日(日)までの会期です。

本展はカタール国の王族であるシェイク・ハマド・ビン・アブドラ・アール・サーニ殿下が収集されたザ・アール・サーニ・コレクションの中から、世界各地の古代文化が生み出した工芸品117件を厳選してご紹介するものです。

「世界各地の古代文化」とは喧伝ではなく、地中海地域、アジア、アフリカ、中南米といった様々な時代の各地の古代文化に由来する工芸品をご覧いただけます。

しかも、約5000年前から約1000年前までと様々な時代の作品を展示しています。

時間旅行、世界旅行気分を味わえるかもしれません。

それでは、アジアを超えた旅を少しだけご紹介します。

東洋館正面玄関

会場入口

本展は「人」、「神」、「自然」の3章で構成されています。

第1章の「人」では支配者たちを表現した彫像や、権威の象徴であった品々に注目します。

人間の姿に対する様々な解釈を背景につくられた人物像や支配者に好まれた色とりどりの品々をご覧ください。

まずはこちら、暗い展示室に浮かぶ印象的な赤色が特徴の「王像頭部」

王像頭部 赤碧玉 エジプト 前1473~前1292年頃

こちらは、エジプトの王を表している像です。

誰を表しているのかははっきり特定できないのですが、保存状態が良好かつ芸術性が高いため、きわめて重要な作品です。

一目見たら忘れられないインパクトを感じませんか。

こちらは様々な人の形を表した作品の展示風景です。

中央:飾り板 金、カーネリン、瑪瑙 中央アジア 前2千年中期頃

その中でも真ん中の「飾り板」がとても面白い造形をしています。

こちらは豪華に着飾った二人の人物が抱き合っている姿を表したものと考えられます。

また、抱き合っているのも、あいさつではなく、畏敬または敬愛の念を表す仕草であり、外側の腕を頭上に上げた姿をしています。

こちらの作品は現存するものと比べてもはるかに大きく、贅沢な造作だそうです。

次は権威の象徴を表した作品です。

左:飾り板 金、ラピスラズリほか 中央アジア 前4世紀頃

中:ペンダント 翡翠輝石 メキシコ 前10~前7世紀(銘文:前1~後2世紀)

右:戦車兵像 青銅、エレクトラム、鉄 西アジア 前6世紀頃

戦車は主に移動、狩猟、戦闘のために用いられましたが、最も重要な用途は権威の誇示のためだそうです。

そして、中央のペンダントは素材に注目で、支配者の権力を示すために大きなの翡翠輝石を加工したものです。

最後に左の飾り板は、選りすぐりの素材を優れた技術で加工していることはさることながら、構図に注目です。

宮殿などの大規模建築を飾ったレリーフ彫刻にみられるような王と従者が描かれています。

王の権力を後世に伝えるための装飾だったのでしょうか。

こうして、様々な素材やモチーフ、構図、そして貴重な素材を惜しげもなく高い技術で加工し、有力者や権威の象徴が表されています。

時代や地域が違えど、権力に共通する何かが見えてくるような気がします。

次に第2章の「神」です。「神」と聞くと、皆さまそれぞれの「神」をイメージされると思います。

本章では、各地の古代文化が生み出した神像や精霊像、聖なる儀式に関連する作品を紹介します。

まず目玉はこちら、本展の展示作品の中でも最も古い作品です。

女性像「スターゲイザー」 大理石ほか アナトリア半島西部 前3300~前2500年頃

第2章の「神」で紹介しておりますが、実はこちらは生身の女性なのか、祖先や神々のような時を超えた存在なのか、あるいは人と神をあわせて表現したものなのかはわかっていません。

ですが、まるで星を眺めているように顔をあげている様子、上品な造形からは神々しさを感じませんか。

また、古代の人々は人間の領域と神の領域をつなぐ方法を模索しました。その方法の一つとして「英雄」があげられます。

英雄像 銀、金 西アジア 前7~前6世紀

こちらは英雄が怪物を退治する場面を表しています。

際立った功績をあげて「英雄」となることが、神に認められる一つの手段だったのかもしれません。

こちらの造形で興味深いのは、両者は同じ顔の特徴、同じ形の顎ひげを示しているところです。

怪物も一歩間違えば英雄になりえたのでしょうか。

そのほか、儀式において音楽が重要であったことを裏付ける「タンバリン奏者」やメキシコの人々が神としてとらえていたトウモロコシの穂の形をした「石斧」など、様々な神にまつわる作品を展示しています。

最後は第3章「自然」です。人々が自然界をどのように認識してきたのかというテーマに着目し、は主に動物の形を模した工芸品を紹介します。

最初は、液体が口から出るユニークな器です。

リュトン 金、カーネリアン、石 アナトリア半島 前2千年紀前半

「リュトン」とは、古代ギリシア語の「流れる」を意味するそうです。

こちらはワインなどの飲み物を注ぎ、口の管から液体がでます。

こうした、動物を模して形成された酒器はエリート層の饗宴に好んで用いられました。

このほかにも様々な「リュトン」を展示していますが、ほとんどの「リュトン」は底が平らになっていないため、中身を飲み干してから逆さまにしておく必要があります。

高知県のおみやげ物屋さんでみかける「可杯」(べくはい)と似ていますね。

また、古代の装飾品のモチーフにも動物が多く使われていました。

左:首飾り 金 イラン 前6世紀後半~前5世紀

中:鼻飾り 金、ラピスラズリまたはソーダ石ほか ペルー 2~4世紀

右:首飾り 金 中央アジア 2~7世紀頃

左から、ヤギ、ネコ科の動物、竜に似た生き物がモチーフとなっています。

金などの重要な素材でその動物の重要性や畏敬の念を表したかったのでしょうか。

ほかには動物を愛でていたと思われる可愛らしい作品もございます。

クマ 金銅 前漢 前206~後25年

こちらはクマの像ですが、大型動物でさえもペットを愛でるような視点から表されていて、とても可愛らしいです。

ほかにも作品があり、本展は幅広い時代と地域の工芸品を一度に東洋館3室という1部屋でコンパクトに見ることのできるとても貴重な機会です。

しかも、総合文化展料金でご観覧いただけます。

会期は2020年2月9日(日)までです、ぜひお見逃しなく!

※作品は全て、ザ・アール・サーニ・コレクション所蔵

|

|

特別展「人、神、自然-ザ・アール・サーニ・コレクションの名品が語る古代世界-」 |

カテゴリ:工芸、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2019年11月13日 (水)

こんにちは、今回の特別展を担当させて頂きました工芸室の三田です。

前編では「正倉院の世界」展後期展示、第1会場の見どころをご紹介いたしましたが、今回は第2会場の見どころをご紹介します。

まず、「作品No.71紫檀木画槽琵琶」です。こちらは正倉院に5面伝わる四絃琵琶の一つ。

正倉院宝物 紫檀木画槽琵琶 唐または奈良時代・8世紀

古代ペルシアに起源をもつ楽器で、胴部の捍撥には馬に乗って狩りをする人物や酒宴の様子など、エキゾチックな絵画が表わされています。

現在では黒ずんで見えにくいのですが、今回は正倉院事務所が制作された復元模写図を併せて展示します。

ところで、この琵琶の本当の見どころは背面なのです。

象牙や緑色に染めたシカの角を組み合わせて、蓮の花や舞飛ぶオシドリの姿が表わされています。

実際に演奏する時には見えなくなってしまう背面に、よくぞここまでの装飾を施したと感心しきりの逸品です。

そして、今回の特別展では、正倉院宝物と法隆寺献納宝物を同時に展示していますが、その目玉が「作品No.82 漆胡瓶」(正倉院宝物)と「作品No.83竜首水瓶」(法隆寺献納宝物)です。

正倉院宝物 漆胡瓶 唐または奈良時代・8世紀

国宝 竜首水瓶 飛鳥時代・7世紀 東京国立博物館蔵(法隆寺献納宝物)

丸い胴体に細長い頸、片側に把手のついた水瓶は、「胡瓶」と呼ばれ、ササン朝ペルシアを中心とした古代西アジアに由来するものです。

正倉院のものはおそらく中国製と考えられ、漆の表面に銀の薄板を貼り付けて文様が表わされています。

その銀のパーツの細かいこと!可憐な草花や鳥、シカの文様が実に丁寧な仕事で表現されています。

一方の竜首水瓶は法隆寺献納宝物を代表する名品。

胴体にはギリシア・ローマ神話に登場する翼のある馬、天馬が足取りも軽やかに刻まれています。

この作品は文様表現や製作技法から飛鳥時代の日本で作られたものと考えられます。

西アジアを起源としたスタイルの器に、天馬の姿、そして注ぎ口は竜の頭という風に、まさにシルクロード各地の意匠を詰め込んだ、記念碑的な作品です。

現存する二つの「胡瓶」が出会う、歴史的な展示を是非ご覧ください。

そしてそして、忘れてならないとっておきが、「作品No.93白瑠璃碗」(正倉院宝物)と「作品No. 94白瑠璃碗」(トーハク蔵)も同時に展示していることです。

正倉院宝物 白瑠璃碗 ササン朝ペルシア・6世紀頃

重要文化財 白瑠璃碗 ササン朝ペルシア・6世紀頃 大阪府羽曳野市 伝安閑天皇陵古墳出土 東京国立博物館蔵

トーハク所蔵のものは、江戸時代の半ばに大阪府羽曳野市の伝安閑天皇陵古墳から出土したものです。

どちらも6世紀頃にササン朝ペルシアの領域で作られたカットグラスです。

両者は昔から「兄弟」として親しまれてきましたが、実際に二つ並べて展示されるのは、これが史上初なのです!

「すいぶん懐かしいねー」とお話しているでしょうか。

実際に同じ工房で作られたかどうかは不明ですが、かなり近い環境で制作されたことは間違いないでしょう。

そっくりなようで、カットのデザインがやや異なる二つの白瑠璃碗。この機会にじっくりと見比べてみてください。

最後の最後ですが、後期の展示では「作品No.81 模造 伎楽面 迦楼羅」にもご注目ください。

模造 伎楽面 迦楼羅 令和元年(2019) 東京国立博物館蔵

去年の秋から、本特別展に間に合わせるべく、制作された復元模造作品です。

モデルとなったのは「作品No.79 伎楽面 迦楼羅」法隆寺献納宝物に伝来した、伝世作品としては世界最古の仮面の一つです。

トーハクと文化財活用センターの共同事業として、京都にある松久宗琳佛所に制作をお願いしたもので、私は監修にあたりました。

重要文化財 伎楽面 迦楼羅 飛鳥時代・7世紀 東京国立博物館蔵(法隆寺献納宝物)

今回が初公開でして、こんなにも飛鳥時代の色彩世界は鮮やかであったのかと、驚いていただければ幸いです。

なお、この伎楽面の詳しい制作手順などは『MUSEUM』 682号、および文化財活用センターウェブサイトから、ぶんかつブログ「よみがえった飛鳥の伎楽面!!」をご覧ください。

以上、長々とお話してきましたが、とても語り尽くせないほど、後期展示は魅力がいっぱいです。

是非とも足をお運び頂き、わが国が世界に誇る「正倉院の世界」に出合いに来てください。

新しい時代の始まりに際し、遠く古代の日本が国際社会の中で素晴らしい文化を取り入れて発展し、美の極致ともいうべき宝物群を未来に残してくれた、その類稀なセンスと努力を感じて頂ければと思います。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三田覚之(工芸室) at 2019年11月12日 (火)

こんにちは、今回の特別展を担当させて頂きました工芸室の三田です。

いよいよ特別展も折り返し地点。ここでは後期展示の作品について見どころをお話しします。

後期の展示では「作品No.60 黄熟香(蘭奢待)」と「作品No.108 甘竹簫」「作品No.109 楸木帯」、「作品No.114 塵芥」以外、正倉院宝物は全て展示替えとなります(宝物以外の正倉院事務所所蔵作品は通期展示)。

さてさて、前期展示の目玉は何といっても「作品No.69 螺鈿紫檀五絃琵琶」でしたね。

あまりの華麗さ・美しさに絶句して呆けたように見入ってしまいました。

後期の展示で螺鈿紫檀五絃琵琶を見ることはできませんが、前期に負けず内容を充実できるよう、書跡や工芸美術の名品が一挙に陳列されます。

まずは「作品No.6 雑集」。聖武天皇の御宸筆であり、天皇がしたためられた書としては、現存最古の作品です。

正倉院宝物 雑集(部分) 聖武天皇筆 奈良時代・天平3年(731)

全長21メートル42センチという長大な巻物で、仏教思想にまつわる様々な文章が集められています。

きわめて実直な文字が震えるような美しい線で記されていて、聖武天皇は本当に辛抱強く、繊細な神経をお持ちだったんだなーと感じます。

千年以上の時を超えて、人柄までもうかがい知ることができる素晴らしい宝物です。なお、今回はおそらく史上初めて、巻頭から巻末までを一挙公開します。極めて貴重な機会ですので、是非ご注目ください。

「作品No.10平螺鈿背八角鏡」は、今回ポスターでも使わせていただいた宝飾鏡の代表作です。

正倉院宝物 平螺鈿背八角鏡 唐時代・8世紀

聖武天皇のご遺愛品として20面納められたものの一つで、保存状態が極めて良いのも特徴です。

華麗な草花の文様が螺鈿の技法により表わされていて、白い部分はヤコウガイ、赤い部分は琥珀、下地にちりばめられているのはトルコ石です。

これは中国の唐時代に作られたものですが、南の海で採れる貝や西アジアの宝石など、アジア各地の素材が中国の技法でまとめ上げられています。

まさに巨大な版図を誇った大唐帝国でなければ作ることができなかった宝物といえるでしょう。

ちなみに、光明皇后によって東大寺に納められた年代(756年)や花の文様形式から、唐の玄宗皇帝の時代(712年~756年)に作られたことがわかります。

玄宗皇帝のお妃といえば有名な楊貴妃!楊貴妃と光明皇后という古代東アジアを代表するファッションリーダーのお二人は、きっとこのような宝飾鏡をお使いになっていたに違いありません。

「作品No.21鳥毛篆書屛風」は国産のキジやヤマドリの羽毛を貼り付ける技法と、型紙を使った吹絵の技法で交互に文字を表した作品。

正倉院宝物 鳥毛篆書屛風 奈良時代・8世紀

聖武天皇がお傍でお使いになった屏風と考えられています。

天皇が戒めとする言葉が記されている作品で、「主、独治すること無くば、臣、賛明する有り」つまり独裁政治をしなければ、家臣はよく補佐してくれるものだ、という内容が表わされています。

地の部分にはこれまた吹絵の技法で草花や鳥が表わされ、華麗な宮廷の生活を今に伝えています。

「作品No.38琵琶袋残欠」はもともと琵琶を納めていた錦の袋の残欠。

正倉院宝物 琵琶袋残欠 唐時代・8世紀

古代の琵琶袋としては世界唯一のもので、それだけでも大変に貴重なのですが、この錦はまた素晴らしい。

直径が53センチもある大変に濃密な唐花文が実に細かく、正確無比に表わされており、古代中国における錦の最高傑作として知られています。

今回の展示では、現在バラバラの状態にある残欠のすべてを展示しました。

正倉院所蔵の部分と、

ここトーハクが所蔵する部分を本来の形に添うように並べたのですが、おそらく全ての断片をこのような形で展示するのは史上初めてのことです。

あわせて平成4年(1992)に復元された模造も展示し、本来の形状がよくわかる展示となっています。今後ともなかなか望めない展示法ですので、是非ともご覧ください。

ドドーンと展示室の中央に置かれた「作品No.59花氈」も正倉院の染織美術を代表する作品。

正倉院宝物 花氈 唐時代・8世紀

長さ275センチ、横139センチという大型の敷物で、これでもかと唐花文が画面いっぱいに展開しています。

羊の毛をならべて水分を加え、圧縮をかけたいわゆるフェルトの作品で、特に文様を表わしたものを花氈といいます。

あらかじめ染められた羊の毛により、花びらには見事なグラデーションが表現されており、文様構成の雄大さとともに、精密な製作技法が見どころです。

正倉院に残される花氈のなかでも最高の傑作がこの作品であり、今回は特別に作られたケースによってごく近い距離からご覧頂けます。

今回のご紹介はここまでです。後編で第2会場をご紹介します。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三田覚之(工芸室) at 2019年11月11日 (月)

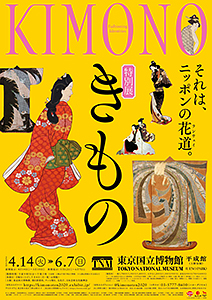

ファッショニスタ必見! 特別展「きもの KIMONO」来春開催

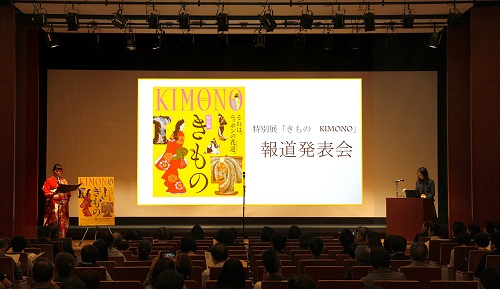

東京国立博物館では、2020年4月14日(火)~6月7日(日)、平成館にて特別展「きもの KIMONO」を開催します。

10月17日(木)には、本展の報道発表会を行いました。

今回はその模様とともに、展覧会の見どころをご紹介します。

司会のテレビ朝日・三谷紬アナウンサーも、本展にちなみ、華やかな振袖姿で登場!

報道発表会では、はじめに主催者を代表し、当館副館長の井上洋一がご挨拶いたしました。

当館副館長 井上洋一。写真できもの姿を披露しました。

日本の美意識を色と模様に表した「きもの」は、世界に知られる日本文化のアイコン的存在。

800年以上を生き抜き、今なお新たなファッション・シーンを繰り広げています。

「伝統衣装」や「民族衣装」と思われがちなきものですが、実は各時代のモードの最先端を担う装いでした。

現代におけるファッションの流行と同じように、きもののデザインの変遷をたどれば、それぞれの時代と社会の有り様が見えてくるものです。

特別展「きもの KIMONO」では、多種多様なきものや、きものが描かれた絵画など、200件以上の作品を展示し、壮大な歴史絵巻を繰り広げます。

そんな本展の見どころについて、担当研究員の小山弓弦葉が解説しました。

第一の見どころは、何と言ってもそのスケール!

鎌倉時代から現代までを通史的に総覧するきものの展覧会として、本展はかつてない規模といえます。

そのうえトーハクで大規模な染織の展覧会を行うのは、実に47年ぶりのこと。

国内外からこれだけの名品を取り揃えて、きものの過去・現在・未来に迫る展覧会は、空前絶後かも?!

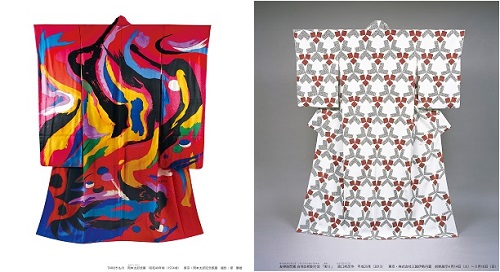

世界的なアートやデザインに影響を受けて展開される、現代のきものにも要注目です。

写真右下のきものの柄は、百貨店のショッピングバッグで見覚えがある方も多いのでは。

[左] TAROきもの 岡本太郎原案 昭和49年頃(1974頃) 東京・岡本太郎記念館蔵 撮影:堤 勝雄

[右] 友禅訪問着 白地位相割付文「実り」 森口邦彦作 平成25年(2013) 東京・株式会社三越伊勢丹蔵

前期展示:4月14日(火)~ 5月10日(日)

また、トーハクの所蔵品の中でも「次はいつ展示されますか?」とお問合せの多い「冬木小袖(ふゆきこそで)」もお目見えします。

尾形光琳直筆の「小袖 白綾地秋草模様(こそで しろあやじあきくさもよう)」、通称「冬木小袖」は、パトロンであった江戸深川の材木商・冬木家の奥方のために、光琳が直接小袖に描いたと伝えられる一品です。

完全なきものの形で遺されてきた真筆は、この作品だけだとか!

重要文化財 小袖 白綾地秋草模様 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

きものの展覧会と聞いて「女性物ばかり並ぶの?」と思った方、本展では男性のおしゃれにも注目します!

とりわけ信長・秀吉・家康といった戦国武将の衣装は、歴史ファンも必見。

これらの作品には武将たちの個性や好みが表れていて、その人柄までうかがえます。

なお、織田信長・豊臣秀吉の陣羽織はトーハクから門外不出。この機会をどうぞお見逃しなく。

[左] 重要文化財 胴服 染分平絹地雪輪銀杏模様 徳川家康所用 安土桃山時代・16~17世紀 東京国立博物館蔵

[中] 陣羽織 淡茶地獅子模様 豊臣秀吉所用 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

[右] 陣羽織 黒鳥毛揚羽蝶模様 織田信長所用 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

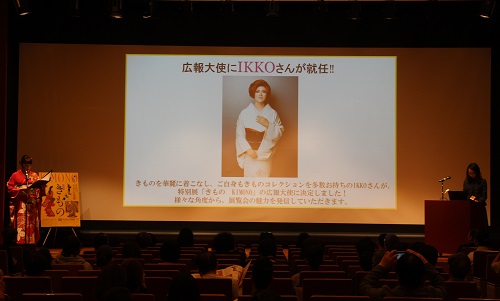

そしてそして、本展の広報大使には、なんとあのIKKOさんが就任されました!

広報大使のIKKOさんと本展担当研究員のトークショーが楽しめる「IKKOビューティートーク・プレミアムナイト鑑賞券」、担当研究員のレクチャーが付いた「プレミアムナイト鑑賞券」など、特別前売券も販売中です!

詳しくは展覧会公式サイトをご覧ください。

きものの長く深い歴史と文化を紹介する特別展「きもの KIMONO」。

美しいきものの数々が、2020年の春を晴れやかに彩ります。ぜひご期待ください!

|

|

特別展「きもの KIMONO」 |

カテゴリ:絵画、工芸、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 新井千尋(広報室) at 2019年11月08日 (金)