1089ブログ

表慶館で9月21日(月・祝)から開催される特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」について、トーハクくんとユリノキちゃんが紹介します。

うーん暑い暑いほ。暑いときは家でネットサーフィンに限るほ。さーて、井上副館長のオンラインギャラリーツアーも見たし、次は何をみるほ?

うーん暑い暑いほ。暑いときは家でネットサーフィンに限るほ。さーて、井上副館長のオンラインギャラリーツアーも見たし、次は何をみるほ?

トーハクくん、9月21日(月・祝)からはじまる特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」のウェブページはみたかな。

トーハクくん、9月21日(月・祝)からはじまる特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」のウェブページはみたかな。

みてないほ。お、ここにあったほ。ふむふむ。これは現代の工芸作品を展示する展覧会ほ?

みてないほ。お、ここにあったほ。ふむふむ。これは現代の工芸作品を展示する展覧会ほ?

そうよ。重要無形文化財保持者(人間国宝)や日本藝術員会員の中堅、時代を担う若手の作家など82人の作品を1件づつ展示するのよ。

そうよ。重要無形文化財保持者(人間国宝)や日本藝術員会員の中堅、時代を担う若手の作家など82人の作品を1件づつ展示するのよ。

ほー、ということは82件も見れるんだほ、すごいほ! ユリノキちゃん、サブタイトル「-自然と美のかたち-」についても説明してほしいんだほ。

ほー、ということは82件も見れるんだほ、すごいほ! ユリノキちゃん、サブタイトル「-自然と美のかたち-」についても説明してほしいんだほ。

うん。日本の文化や工芸には、ありのままの自然が美しくて、調和しているととらえる芸術思想があるの。今回はそれを踏まえて、自然と工芸の関係性をテーマに展示するのよ。

うん。日本の文化や工芸には、ありのままの自然が美しくて、調和しているととらえる芸術思想があるの。今回はそれを踏まえて、自然と工芸の関係性をテーマに展示するのよ。

ふーんだほ。でも、なんかまだピンとこないほ。

ふーんだほ。でも、なんかまだピンとこないほ。

えーと、これならどうかしら。この展覧会は、第1章「金は永遠に光り輝き、銀は高貴さに輝く」、第2章「黒はすべての色を内に吸収し、白はすべての光を撥する」、第3章「生命の赤、自然の気」、第4章「水の青は時空を超え、樹々と山々の緑は生命を息吹く」と4つのニュアンスで構成されているわ。

えーと、これならどうかしら。この展覧会は、第1章「金は永遠に光り輝き、銀は高貴さに輝く」、第2章「黒はすべての色を内に吸収し、白はすべての光を撥する」、第3章「生命の赤、自然の気」、第4章「水の青は時空を超え、樹々と山々の緑は生命を息吹く」と4つのニュアンスで構成されているわ。

色に注目しているほ?

色に注目しているほ?

そうね、工芸素材の色合いや自然を彩っているこれら4つのニュアンスを、生命の象徴のようなものと考えているのよ。

そうね、工芸素材の色合いや自然を彩っているこれら4つのニュアンスを、生命の象徴のようなものと考えているのよ。

なるほどだほ。赤は燃えている色、生命が頑張っているようなイメージを感じるほ!

なるほどだほ。赤は燃えている色、生命が頑張っているようなイメージを感じるほ!

そう。会場では、工芸作品から生命のオーラのようなものを感じられるかもしれないわね。

そう。会場では、工芸作品から生命のオーラのようなものを感じられるかもしれないわね。

どんな気持ちで見ればいいかはわかってきたけど、実際にはどんな作品が展示されるほ?

どんな気持ちで見ればいいかはわかってきたけど、実際にはどんな作品が展示されるほ?

じゃ少しだけど、二人で一緒に見てみよう!

じゃ少しだけど、二人で一緒に見てみよう!

柏葉蒔絵螺鈿六角合子 室瀬和美作 平成26年(2014) 個人蔵

ほー、金と銀の輝きが綺麗だほ。

ほー、金と銀の輝きが綺麗だほ。

金粉とかを蒔いて漆を塗り、乾いたら表面を磨いて、下の蒔絵の層を出す。研ぎ出し蒔絵っていう技法が使われているのよ。

金粉とかを蒔いて漆を塗り、乾いたら表面を磨いて、下の蒔絵の層を出す。研ぎ出し蒔絵っていう技法が使われているのよ。

白瓷面取壷 前田昭博作 平成29年(2017) 個人蔵

こっちはシンプルな形だほ。

こっちはシンプルな形だほ。

器の肌にできる影で、色々な表情が見られるみたい。

器の肌にできる影で、色々な表情が見られるみたい。

流紋―2018 本間秀昭作 平成30年(2018) 個人蔵

えーと、魚のヒレみたいにも見えるほ。

えーと、魚のヒレみたいにも見えるほ。

波のうねりと波しぶきが表現された作品よ。

波のうねりと波しぶきが表現された作品よ。

海から天空へ 奥田小由女作 平成30年(2018) 個人蔵

お母さんから子どもへの想いが感じられほ。

お母さんから子どもへの想いが感じられほ。

それに、生命の尊さに対する想いも感じられるわね。

それに、生命の尊さに対する想いも感じられるわね。

作品を会場で見るのが楽しみになってきたほ。

作品を会場で見るのが楽しみになってきたほ。

ちょっと待ってトーハクくん! 見どころは作品だけじゃないわ。

ちょっと待ってトーハクくん! 見どころは作品だけじゃないわ。

え? ユリノキちゃん、ほかに何があるほ。

え? ユリノキちゃん、ほかに何があるほ。

今回の展示室は、建築家の伊東豊雄氏がデザインするのよ。大地から湧き上がるエネルギーを表している展示台など、展示空間そのものも見どころなのよ。

今回の展示室は、建築家の伊東豊雄氏がデザインするのよ。大地から湧き上がるエネルギーを表している展示台など、展示空間そのものも見どころなのよ。

展示イメージ図 ©伊東豊雄建築設計事務所

ほー! 表慶館がどんな展示室になるのか楽しみだほ。クッキー食べて、開幕まつほ。

ほー! 表慶館がどんな展示室になるのか楽しみだほ。クッキー食べて、開幕まつほ。

みなさん! お越しになるときは、インターネットでの事前予約(日時指定券)を忘れないでくださいね。観覧料金は今後発表されますので、あわせてご確認ください。

みなさん! お越しになるときは、インターネットでの事前予約(日時指定券)を忘れないでくださいね。観覧料金は今後発表されますので、あわせてご確認ください。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2020年08月17日 (月)

東京国立博物館は新型コロナウイルス感染防止のため2月27日から臨時休館していましたが、6月2日(火)より一部の展示施設を開館いたしました。

今回は、再開にあたり当館の感染防止の取組とお客様へのお願いをトーハクくんとユリノキちゃんが紹介します。

ほほーい、ぼくトーハクくん。一部だけど6月2日(火)から約3か月ぶりに開館したんだほ! ボクも早速トーハクに行くほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん。一部だけど6月2日(火)から約3か月ぶりに開館したんだほ! ボクも早速トーハクに行くほ!

待って、トーハクくん。展示室がお客様でいっぱいにならないようにするから、入館の前に事前予約をする必要があるのよ。

待って、トーハクくん。展示室がお客様でいっぱいにならないようにするから、入館の前に事前予約をする必要があるのよ。

事前予約? 前もって行く日と時間を決めておくってこと? それどこでするほ。

事前予約? 前もって行く日と時間を決めておくってこと? それどこでするほ。

事前予約専用のウェブサイトがあって、行きたい日時を指定するのよ。

事前予約専用のウェブサイトがあって、行きたい日時を指定するのよ。

なるほどだほ、空き状況も確認できて便利だほ。でも、ぼく5歳だから無料で入れるのに予約の必要があるほ?

なるほどだほ、空き状況も確認できて便利だほ。でも、ぼく5歳だから無料で入れるのに予約の必要があるほ?

あるの。無料のお客様も含めて、全てのお客様に事前予約をお願いしているのよ。

あるの。無料のお客様も含めて、全てのお客様に事前予約をお願いしているのよ。

わかったほ。予約もできたし、それじゃー行くほ!

わかったほ。予約もできたし、それじゃー行くほ!

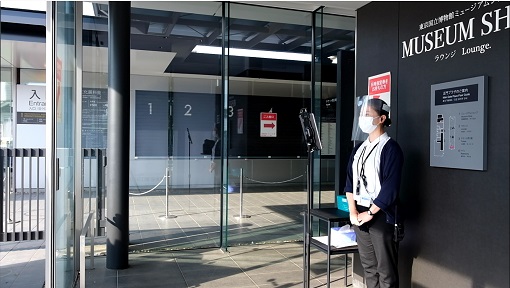

マスクは着けた? スタッフもみんなマスクをしているから、トーハクくんも着けてね。

マスクは着けた? スタッフもみんなマスクをしているから、トーハクくんも着けてね。

それと今は熱や咳は出ていないかな。元気じゃない時は無理して行かないでね。

スタッフもマスクを着けて、お客様をお迎えさせていただきます

マスクも着けたし、元気だほ! おや、何か見慣れない機械があるほ。それにあの人、透明の仮面をつけてるほ。

マスクも着けたし、元気だほ! おや、何か見慣れない機械があるほ。それにあの人、透明の仮面をつけてるほ。

正門プラザのサーモグラフィで全てのお客様を検温いたします

感染防止のためにフェイスガードを着用して熱がないか確認しているのよ。37.5度以上あると入館できないの。

感染防止のためにフェイスガードを着用して熱がないか確認しているのよ。37.5度以上あると入館できないの。

なるほど、念には念をなんだほ。じゃー熱も高くなかったし本館に行くほ。あれっ、列ができている。

なるほど、念には念をなんだほ。じゃー熱も高くなかったし本館に行くほ。あれっ、列ができている。

一時的に入場制限をする場合があります

建物の中のお客様の数が多くなりすぎないように、入場を制限することもあるみたい。

建物の中のお客様の数が多くなりすぎないように、入場を制限することもあるみたい。

そっか。でも、ちょっと待ったら、入れたほ。

そっか。でも、ちょっと待ったら、入れたほ。

入口にアルコール消毒液があるから、使用してから入りましょう。

入口にアルコール消毒液があるから、使用してから入りましょう。

各展示施設の入り口などに設置してありますのでご利用ください

ん? インフォメーションに透明な板があるほ。

ん? インフォメーションに透明な板があるほ。

アクリルパネルを設置しました

飛沫拡散防止のためよ。安心してスタッフとお話しできるわね。

飛沫拡散防止のためよ。安心してスタッフとお話しできるわね。

ミュージアムショップのレジはビニールを設置しています

ユリノキちゃん見て、清掃しているほ。

ユリノキちゃん見て、清掃しているほ。

ロッカーや休憩スペースなどを念入りに清掃しています

普段も清掃しているけど、今はお客様が触る場所などを特に念入りに清掃しているのよ。

普段も清掃しているけど、今はお客様が触る場所などを特に念入りに清掃しているのよ。

お疲れ様だほ。いよいよ展示室にいくほ。あれっ、ユリノキちゃんなんで離れているほ。

お疲れ様だほ。いよいよ展示室にいくほ。あれっ、ユリノキちゃんなんで離れているほ。

トーハクくん、ほかのお客様を見て。お客様同士離れて見ているでしょ。私たちも2メートルくらい間隔を開けましょう。それと展示室は屋内だからいつも以上に会話は控えようね。

トーハクくん、ほかのお客様を見て。お客様同士離れて見ているでしょ。私たちも2メートルくらい間隔を開けましょう。それと展示室は屋内だからいつも以上に会話は控えようね。

わかった、静かに見るほ。おっ、この作品はなんだか細かい模様がたくさんあるほ! そばまで近づいてみてみるほ。

わかった、静かに見るほ。おっ、この作品はなんだか細かい模様がたくさんあるほ! そばまで近づいてみてみるほ。

ストーーップ! 床を見て。展示ケースに触らないように黒いテープがあるでしょ。このテープの外側で見ましょうね。

ストーーップ! 床を見て。展示ケースに触らないように黒いテープがあるでしょ。このテープの外側で見ましょうね。

展示ケースに近づきすぎないよう、目安となるテープを設置しました

はーいだほ。久しぶりに作品をじっくりと見てなんだか疲れたほ。

はーいだほ。久しぶりに作品をじっくりと見てなんだか疲れたほ。

レストランで甘いコーヒーでも飲むほ。あれ、いつもより座席が少ない気がするほ。

座席を減らし、対面とならないような配置にしています

お客様同士が近づきすぎないように座席を減らしているのよ。

お客様同士が近づきすぎないように座席を減らしているのよ。

それと飲食の時はマスクを外すから、会話を控えて、短い時間で出ましょうね。

今日は久しぶりに作品を見ることがとても楽しかったほ。

今日は久しぶりに作品を見ることがとても楽しかったほ。

次は6月30日(火)から始まる、特別展「キモノ KIMONO」を見にいくほ。

事前予約を忘れないでね。

事前予約を忘れないでね。

新型コロナウイルス感染症予防のためのお客様へのお願いと取組について、

新型コロナウイルス感染症予防のためのお客様へのお願いと取組について、

ご来館前にウェブサイトでご確認いただくとともに、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

▶再開にあたりご来館のお客様へのお願い

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2020年06月09日 (火)

3世紀後半頃よりはじまる古墳時代の日本列島は、その時代名称が示すとおり墓である古墳を積極的につくる時代でした。

その時代は今とは異なり、医学的な知識も乏しく、病気になってもワクチンなどで治す手段を持っておらず、せいぜい因幡の白兎でおなじみの蒲(がま)のように、薬草を用いたりすることが精一杯なところでしょう。

そのため、人々は不安を解消するために、また病気を回復するためにも、祈りや願いをとりわけ重視したと考えられます。

その祈りや願いの在り方は、使う道具や場面によって様々あると考えられますが、一例として古墳の上や周囲に樹立された埴輪から、当時の人びとが思い至った祈りや願いを垣間見ることができます。

4世紀の柳井茶臼山古墳(山口県柳井市)。復元された古墳と埴輪をみることができます。

後円部の埋葬施設の上には家形埴輪が置かれていました。

古墳のなかでも埋葬施設に近く、中心に置かれるのが家形の埴輪です。

家形埴輪は亡くなった被葬者の魂の依代(よりしろ)となる事から、埴輪のなかでも一番重要だと考えられます。

重要文化財 埴輪 入母屋造家 古墳時代・5世紀 奈良県桜井市外山出土

その家形埴輪の近くに置かれたのが鶏形の埴輪です。

この鶏形埴輪は、数ある鳥や動物を象った埴輪のなかでも存続時期が長く、鳥のなかでは鶏が最もよく作られました。

埴輪 鶏 古墳時代・5世紀 群馬県伊勢崎市 赤堀茶臼山古墳出土

日本書紀や古事記の鶏に関する記事を読み解くと、鶏鳴や闘鶏の記事があります。

朝に夜明けとともに鳴く鶏は、「常世の長鳴鳥」と呼ばれ、天照大神を天岩戸より呼ぶ役割を担っていたと書かれています。

そのため鶏は亡き首長の再生を祈り願うために、鶏形埴輪がつくられたとみる意見もあります。

一方で、街灯のない時代でしたので、夜は真っ暗闇。暗闇の中では邪悪なものが暗躍していると考える時代、夜明けを告げる鶏は光をもたらし邪悪な物を退ける辟邪(へきじゃ)の役割が期待されたとも考えられます。

他にもどうして鶏が埴輪となったのか様々な説があり、研究者の間で議論になっていますが、いずれにせよ古墳時代の人びとにとって、鶏が神聖な鳥であったがゆえに、再生や辟邪などの祈りを込めて鶏形埴輪がつくられたのは間違いありません。

埴輪 鶏 古墳時代・6世紀 栃木県真岡市 鶏塚古墳出土

なお、鶏を食用とするのは近世以降からです。日々の食卓に登場する鶏に見慣れていると、古墳時代の鶏を神聖な鳥と見る事にピンとこないと思います。

しかし、神社に訪れると鶏が放し飼いされているのをみることができ、古墳時代の人びとの鶏のイメージと近い役割を担っています。

神社にて放し飼いされる鶏

最後に、邪を払う辟邪についての埴輪は他にもあります。それは武具を模した埴輪です。

矢や剣を退ける盾、身を守る甲冑、矢を入れる靫(ゆぎ)、矢を放った際に腕を守る鞆(とも)、など様々な武具の埴輪がつくられています。

盾や靫の埴輪をみると正面を古墳の外側に向けて置かれることが多いため、外から邪悪なものが入ってくるのを退ける役割があったのです。

埴輪 短甲 古墳時代・5世紀 群馬県藤岡市 白石稲荷山古墳出土

埴輪 靫 古墳時代・6世紀 群馬県桐生市相生町出土

一見すると埴輪がつくられた理由は非科学的であるのかもしれません。

しかし、辟邪としての役割が人々の間で共通認識として普及していたとみると、単に悪霊のような目に見えない邪悪なものを退けるという以外に、古墳にむやみに入ってはいけない、盗掘などもってのほか、など当時の人々が期待する以上の効果があったものと思われます。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2020年05月15日 (金)

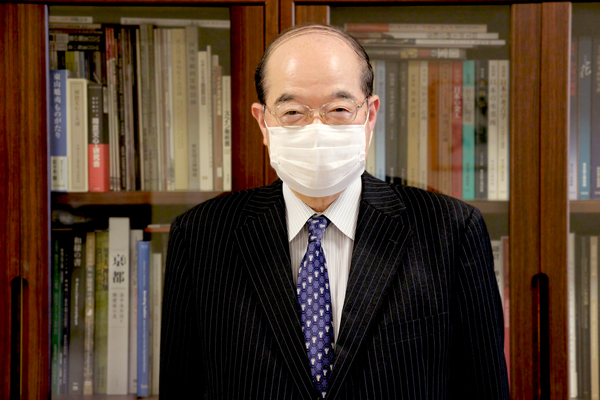

新型コロナウイルスの感染が世界中に広がり、我が国でも大きな脅威になっています。未知の感染症の犠牲となった方々のご冥福をお祈りするとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。また、現在なお闘病中の皆様には、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

東京国立博物館(トーハク)も、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、2月27日より臨時休館しています。これは、何よりも来館者の皆様と私たち職員の健康・安全を守るため、また私たちの社会を守るためのものです。臨時休館からひと月以上が経過しましたが、残念ながらまだ開館できる見通しが立ちません。さらに4月7日には政府より緊急事態宣言が発令され、外出等の自粛がさらに強く要請されました。

トーハクでは、先行きが見えないなかで、各部署多くのスタッフや関係者が開館を見据えながら一所懸命努力してきました。同時に、貴重な文化財を大切に守り、未来へ繋いでいくという、我々の重要な使命を全うすべく尽力してきました。そして、臨時休館中に博物館をどうやって楽しんでいただけるかについても、真剣に考えています。

ここに改めてご紹介したいと思います。

まず、研究員による展示解説「オンラインギャラリーツアー」を、トーハクのYouTubeチャンネルにアップしました。時を超えて大切に保管され、研究員の熱い想いによって展示された作品が、お客様の目に触れることなく展示期間を終えてしまうのはとても悲しいことです。現在3回分の動画をアップしておりますので、少しでも展示の雰囲気を味わっていただければ幸いです。

毎年恒例の「博物館でお花見を」という企画では、展示とさまざまな教育普及事業とともに、ぬり絵コーナー「春らんまん 桜ぬりえ」が予定されておりました。本当は印刷した紙をお客様にお配りする予定でしたが、ご自宅で印刷してお楽しみいただけるよう、ぬり絵のデータを公開しました。私も何十年かぶりにぬり絵に挑戦しましたが、集中できて気分がリフレッシュしました。ぜひお子様とご一緒にお楽しみください。

Google Arts & Cultureでは、博物館内のバーチャルツアーをご覧いただけます。本館と法隆寺宝物館内のストリートビューだけでなく、代表的な所蔵品の画像や解説も掲載されています。国宝「観楓図屏風」は、70億画素の超高解像度で鑑賞いただけますので、つい時間を忘れて見入ってしまいます。ぜひご覧ください。

ColBase(コルベース)国立博物館所蔵品統合検索システムもおすすめです。国立文化財機構の4つの国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)の所蔵品の画像や解説、音声ガイドなどをお楽しみいただけます。掲載画像につきましては、複製、個人のSNSでの発信、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由にご利用いただくことができます。オンライン授業の題材にするなど、学校でのご利用も大歓迎です。ぜひ、この機会に国立博物館の所蔵作品をお楽しみいただきたいと思います。

NHK WORLD JAPANのサイトThe Magic of Japanese Masterpiecesでは、英語など17言語の音声で当館の所蔵品をご紹介しています。日本語はございませんが、海外の方にもぜひお聞きいただきたいですし、リスニングの材料としてもご活用いただけます。

この機会に改めてご紹介したいのは、保存と修理のページです。展覧会もさることながら、非常に重要な事業のひとつである保存・修理について、文化財の健康診断、予防、修理、そして当館における保存の歩みについて、わかりやすくご紹介しています。普段は皆様の目に触れる機会が少ない事業ではありますが、年に一度開催される特集展示「東京国立博物館の保存と修理」では、修理を終えた作品を展示し、修理のポイントや工程、その過程で得られた情報などをご紹介します。展示室で配布予定のリーフレットのデータをウェブサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。

出版・刊行物のページでは、東京国立博物館ニュースの最新号や、2003年度以降の博物館ニュースのデータを掲載しています。また、SNS(Twitter、Facebook、Instagram)のフォローや、メールマガジンのご登録も随時受け付けております。

最後に、いまご覧いただいている1089ブログをご紹介します。館のスタッフがそれぞれの想いをしたためてきたこのブログも、投稿開始から約10年が経過し、今やたくさんの読み物が揃うコンテンツとなりました。改めて読み返してみますと、思い出の展示や、それにまつわるストーリーがよみがえってきます。なかでも、「研究員のイチオシ」というカテゴリは、研究員ならではの視点で書かれていておすすめです。

本来、このような不安と混沌の時こそ、私たちは美しいものに触れ、歴史に学ぶことが必要です。臨時休館中にも、ぜひ上記にご紹介したようなコンテンツをお楽しみいただき、お一人お一人に、それぞれ新たなストーリーが生まれ、この危機に立ち向かう静かな、粘り強い力につながることを祈っています。

そして、展示は、何年も前から入念に準備を重ねてようやく実現する努力の結晶です。皆様に展示をご覧いただける日が一日も早く訪れることを、館員一同心待ちにしております。今後とも、東京国立博物館の活動を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

東京国立博物館長 銭谷眞美

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 銭谷眞美(館長) at 2020年04月08日 (水)

| 特別展「出雲と大和」は、3月8日(日)までの会期を予定しておりましたが、このたび政府の要請により、新型コロナウイルス感染防止のため、2020年2月26日(水)をもって閉幕いたしました。 本展は閉幕いたしましたが、事前に予定しておりました1089ブログをお楽しみください。 前売券の払い戻し方法は、公式サイト・ツイッター等でお知らせしております。また展覧会カタログは、2020年3月30日(月)まで、東京国立博物館ミュージアムショップのWEBサイトにてお買い求めいただけます。 |

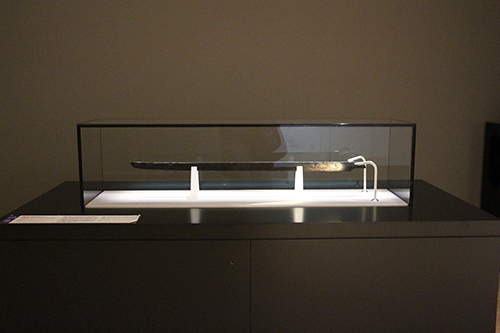

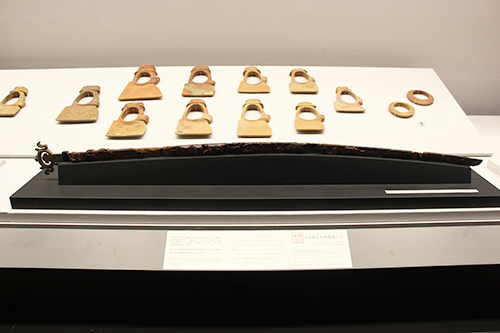

特別展「出雲と大和」で展示している国宝の七支刀(しちしとう)についてご紹介します。

七支刀は、奈良県天理市に所在する石上神宮(いそのかみじんぐう)に伝わるご神宝です。

石上神宮の境内。天気が良い日には鶏とふれあうことができます

一見して、左右に互い違いに3本ずつの枝状の刃が付くという珍しい形の刀剣だと思われるでしょう。

最近は漫画やゲームで似た形状の武器が登場することがあるようですが、現実にはこのような形の刀剣は世界で1振りだけ、唯一無二の宝剣です。

さらに表裏には、金で象嵌された61もの文字が。

ただし金線の抜けが多く、判読が困難な文字が少なくありません。

文章の内容については文字が違えば変わってしまうため、これまで多くの説が唱えられてきました。

諸説ありますが、この宝剣が作られた年紀と経緯、刀のもつ力が記されていると考えられています。

朝鮮半島にあった百済の王から当時の倭国王へ贈られたものであるようです。

冒頭の年記は369年が有力視されています。

国宝 七支刀

古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮蔵

七支刀は保護のため、横向きで展示しています

なお今回、特別展「出雲と大和」は日本書紀成立1300年を記念して開催されている展覧会ですが、この日本書紀の中にも、百済から贈られた「七枝刀(ななつさやのたち)」についての記載があります。

これが石上神宮の七支刀に当たるのでは・・・という意見も、明治時代に銘文の存在が確認されて以来提唱されてきました。

「七枝刀」の記載があるのは神功(じんぐう)皇后の52年の条項です。

神功皇后は第14代仲哀(ちゅうあい)天皇の皇后で、仲哀天皇の崩御後に政務を執ったとされます。

素直に日本書紀の年数を遡っていけば西暦252年。ここで読者の皆さんは、なんだ369年とは合わないじゃないか、と思われますね。

七支刀(表面)の冒頭に刻まれた「泰(和)四年」の銘文。東晋の太和四年とみる説が有力です

じつは日本書紀は編纂にあたり、様々な文献が引用されています。

神功皇后についての記載では魏志倭人伝が3回ほど引用されています。

つまり、日本書紀の編者たちは神功皇后の記事をまとめるにあたって邪馬台国の女王・卑弥呼を意識していたようなのです。

神功皇后と関係する事件を魏志倭人伝に記載された卑弥呼の活躍期(3世紀)に引き寄せた・・・とする説もあります。

百済王が即位した年も実際よりも古く記載されているとも言われるなど、内容を吟味すると日本書紀の記載をすべてそのままには受け取ることはできません。

しかし、百済王から当時の倭王に贈られたものであることなど、七支刀の銘文と日本書紀の記載に共通点が多い点は取り上げてよいでしょう。

このように七支刀は、古代の日本をめぐる国際関係を探るうえで一級の史料なのです。

ちなみに、文字が象嵌された古墳時代の刀剣としては七支刀を含め8振りほどが知られています。

このうち、特別展「出雲と大和」では「額田部臣(ぬかたべのおみ)」銘で有名な島根県の岡田山1号墳の円頭大刀が、平成館1階の考古展示室では熊本県江田船山古墳と奈良県東大寺山古墳の鉄製大刀が展示されており、なんと平成館で一度に4振りがそろう貴重な機会となりました。

重要文化財 銀象嵌円頭大刀(ぎんぞうがんえんとうたち)

古墳時代・6世紀 島根県松江市岡田山1号墳出土 島根・六所神社蔵(島根県立古代出雲歴史博物館寄託)

「額田卩(部)臣」の銘文が見えます

国宝 銀象嵌銘大刀(ぎんぞうがんめいたち)

古墳時代・5~6世紀 熊本県和水町江田船山古墳出土

※平成館考古展示室にて通期で展示

刀の峰には銘文が、刃関(はまち)には魚と鳥、馬などが銀で象嵌されています

国宝 金錯銘花形飾環頭大刀(きんさくめいはながたかざりかんとうたち)

古墳時代・4世紀(刀身:中国製・2世紀) 奈良県天理市東大寺山古墳出土

※平成館考古展示室にて通期で展示

刀の峰に金象嵌で文字が刻まれています

また石上神宮には七支刀のほかにも多くのご神宝があり、このうち今回は「日の御盾」とも称される鉄製の盾を2個展示しています。

こちらも、2個のうち1個はふだん東博でお預かりし常設展示させていただいておりますので、2個そろうのは珍しい機会です。

七支刀の後ろに2面の鉄盾が控えます

日本のはじまりにまつわる数多くの貴重な文化財が残されている島根県と奈良県。

ぜひ足をお運びください!

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~

|

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山本亮(特別展室研究員) at 2020年03月06日 (金)