1089ブログ

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん。

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

この夏は古代エジプトのおねえさんたちに囲まれて楽しかったんだほー!!

だから、展覧会が終わっちゃって、さみしいんだほ・・・。

![]() 寂しがることはないですぞ!

寂しがることはないですぞ!

![]() ・・・?

・・・?

![]() なぜなら、秋には我々がやってくるからだ!

なぜなら、秋には我々がやってくるからだ!

兵馬俑(左から立射俑、歩兵俑、将軍俑、軍吏俑、跪射俑)

百戦錬磨の風格が漂う将軍俑

すべて秦時代・前3世紀 秦始皇帝陵博物院蔵

(C)陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝陵博物院

![]() しょ、将軍?!

しょ、将軍?!

![]() 特別展「始皇帝と大兵馬俑」では、皆を率いてトーハクに参りますぞ。

特別展「始皇帝と大兵馬俑」では、皆を率いてトーハクに参りますぞ。

![]() おじさんばかりで、こわいんだほ・・・。おねえさんがいいんだほ(ボソッ)。

おじさんばかりで、こわいんだほ・・・。おねえさんがいいんだほ(ボソッ)。

![]() 何とも失敬な埴輪だな。

何とも失敬な埴輪だな。

我々の迫力は皆の認めるところだが、決しておびえることはないぞ。ほら、これを見てみるがよい。

※写真はイメージです

![]() 将軍がおどっているんだほ!

将軍がおどっているんだほ!

![]() スマートフォンやタブレットがあれば、私のダンスを見ることができますぞ。

スマートフォンやタブレットがあれば、私のダンスを見ることができますぞ。

専用のアプリをインストールして、チラシの兵馬俑の写真にかざしてみるとよかろう。

無料アプリ「朝日コネクト」をインストールして起動。

あとは、兵馬俑の写真にかざすだけでOKだほ

![]() ぼくも踊りにはうるさい方だけど(※)、将軍のダンスはキレキレで、なかなかのものなんだほ。

ぼくも踊りにはうるさい方だけど(※)、将軍のダンスはキレキレで、なかなかのものなんだほ。

※トーハクくんのモデルは「埴輪 踊る人々」です。

![]() 発売中の前売券にかざしてもダンスが見られますぞ。

発売中の前売券にかざしてもダンスが見られますぞ。

![]() 始皇帝の地下宮殿を守るだけじゃなく、ダンスもできるなんて、将軍はスゴイ人なんだほ。

始皇帝の地下宮殿を守るだけじゃなく、ダンスもできるなんて、将軍はスゴイ人なんだほ。

![]() しかも私は、ツイッターもしているのだ!

しかも私は、ツイッターもしているのだ!

![]() ほー! 今から2200年も前の人なのに、現代にばっちり対応しているなんて、ますますスゴイほ。

ほー! 今から2200年も前の人なのに、現代にばっちり対応しているなんて、ますますスゴイほ。

![]() 我が始皇帝陛下も、貨幣や度量衡を統一したり、高度なインフラを整備したりと、先進的な政治を行ったからな。

我が始皇帝陛下も、貨幣や度量衡を統一したり、高度なインフラを整備したりと、先進的な政治を行ったからな。

臣たる私も、これくらいはできるのだ。・・・ときどき、失敗してしまうのだがな。

![]() なるほー!

なるほー!

![]() トーハクくんよ、我々の魅力がわかったかな?

トーハクくんよ、我々の魅力がわかったかな?

![]() イエッサー!だほ。

イエッサー!だほ。

![]() さらに会場では、我ら兵馬俑の魅力と迫力を皆に伝えるべく、発掘現場「兵馬俑坑」を再現しますぞ。

さらに会場では、我ら兵馬俑の魅力と迫力を皆に伝えるべく、発掘現場「兵馬俑坑」を再現しますぞ。

![]() 楽しみな展覧会だほ!

楽しみな展覧会だほ!

![]() 10月27日(火)の開幕を、刮目して待たれよ。

10月27日(火)の開幕を、刮目して待たれよ。

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年09月29日 (火)

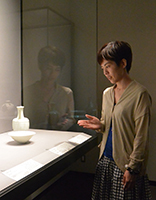

東洋館5室にて開催中の特集「東洋の白磁―白をもとめ、白を生かす」(12月23日(水・祝)まで)。

東京国立博物館では「描くやきもの―奔放なる鉄絵の世界(東洋の鉄絵)」(2007年)、「東洋の青磁」(2012年)と、中国、朝鮮、日本、東南アジアのやきものを一堂に集めて、その魅力を紹介する特集を企画してきました。今回の特集は「東洋のやきもの」特集第3弾です。

白磁はやきものの国、中国で生まれました。

その白い胎土は硬く焼き締まり、水をほとんど通しません。清潔感があってどんな料理にも合い、使いやすさからいまや私たちの日常の食卓に欠かすことのできないうつわです。また、ガラスのように薄く軽く、光を受けて輝く姿は、華やかな饗応の場でも見劣りすることはありません。そして青花や五彩といった色彩豊かな磁器の礎であることは言うまでもありません。

うつわの王ともいうべき白磁を白磁たらしめるもの、それは透明釉(とうめいゆう)と真っ白な胎土(たいど)です。

釉は、土をかためてうつわをつくり、高火度で焼き締めた際、燃料の灰がうつわに降りかかって偶然に生じたと考えられています。それははるか昔、商(しょう)(殷(いん))王朝の時代のこと。当時の釉はムラがあり、鉄分や不純物を含んで全体に緑色や茶色を帯びていました。水を通さず、素地をより清潔で堅牢なものにし、さらにガラスのように表面をつややかに美しくみせるという役目にはまだまだ未熟なものでありました。

精製された白い胎土に、不純物をできるだけ取り除いた釉が掛かった白いやきものが登場したのは、それから2000年も経った6世紀頃のことです。このときつくられたのは、白い素地に低火度釉の鉛釉(なまりぐすり)の透明釉を掛けた鉛釉陶と、白い素地に高火度釉の透明釉を掛けた白磁、この2種類に大きく分けることができます。

2010年(平成22)に開催された夏季特別展「誕生!中国文明」を皆様覚えていらっしゃるでしょうか。夏(か)王朝誕生の地であり、商(殷)が拠点を置き、以降東周(とうしゅう)、後漢(ごかん)、魏(ぎ、三国時代)、西晋(せいしん)、北魏(ほくぎ)と歴代の王朝が都を構えた歴史上きわめて重要な地として知られる中国・河南(かなん)の出土遺物を集めた展覧会でした。

展覧会が開かれる前年、同僚の研究員らとともに私ははじめて河南省を訪ねました。中国陶磁を専門にする私の担当は、鄭州(ていしゅう)と洛陽(らくよう)で唐三彩を調査すること。とくに洛陽は唐時代、長安(西安)にならび栄えた都市。唐の貴人墓からは三彩が大量に出土し、程近い鞏義(きょうぎ)では窯址も見つかっています。まさに唐三彩の中心地に降り立ったのでした。

しかし、三彩や五彩のように華やかに彩られたやきものよりも、白や黒、青といった単色のやきものにどうしても惹かれてしまう私(専門は青磁です)。鄭州にある河南博物院の展示室のなかでもっと面白いものはないかとぶらぶら歩いていたところ、ある一画に目を奪われました。北斉(ほくせい、550~577)の高官、范粹(はんすい)の墓(安陽市)から出土した鉛釉の白いやきものと、隋(ずい、581~61)の官吏であった張盛(ちょうせい)の墓(安陽市)から出土した白磁です。

張盛墓出土女子俑(中国・河南博物院にて。本特集には展示されていません)

張盛墓からは、特別展「誕生!中国文明」に出品された白磁鎮墓獣(ちんぼじゅう)・武人俑のほかに100件近くの動物や人物の俑が出土しました。こちらの加彩の女子俑の手には香炉や盤、茶碗のようなさまざまなうつわが見え、当時の上流階級者のゆたかな生活の様子をうかがうことができます

張盛墓出土品(中国・河南博物院にて。本特集には展示されていません)

張盛墓からは大量の俑に加え、壺や瓶、灯、碗のほか、井戸やかまど、倉などのミニチュアもたくさん見つかりました。この画像にみるうつわはみな白い素地にやや緑色を帯びた高火度の透明釉が掛かっており、中国では「青瓷(せいじ)」と報告されていますが、この釉が精製されてより透明に近づくとまさに白磁とよぶべきものです

范粹墓出土三彩三耳壺(中国・河南博物院にて。本特集には展示されていません)

この作品は特別展「誕生!中国文明」に出品されたもの。胎土は白いですが、胴部の途中まで白土で化粧をし、鉛釉の透明釉を掛け、さらに肩から緑釉を細く流し掛けています

これらは大量の副葬品で注目を集めただけでなく、中国白磁の展開を知るための「教科書」のような、研究者にとっては憧れの存在。なぜならば6世紀、北斉や隋の高貴な人々に強くもとめられた「白い」やきものは、その後中国陶磁が造形・装飾ともに大きく進化し、人々の生活にひろく浸透してゆく直接的な祖であり、基盤になったといえるものです。その象徴が范粹と張盛、二人の墓の出土品なのです。

今回の特集では、北斉、6世紀の白釉陶が3点出品されています(常盤山文庫(ときわやまぶんこ)所蔵 白釉突起文杯・三彩瓶・三彩四耳壺)。三彩の2点は化粧をしておりませんが、范粹墓出土の三彩三耳壺によく似ていることがわかります。緑や黄、藍などの色釉を掛けて彩る三彩は、白い素地にこそ映えるもの。これらは、唐三彩の前段階の三彩と位置づけることができます。

(左) 白磁四耳壺 中国 唐時代・7世紀 個人蔵

(中) 三彩四耳壺 中国 北斉時代・6世紀 常盤山文庫蔵

(右) 三彩壺 中国 北斉時代・6世紀 常盤山文庫蔵

奥にならぶのは、個人蔵の白磁四耳壺。7世紀に位置づけられるもので、白く硬い胎にやや緑色を帯びた高火度焼成の釉が掛かっています。こちらは前述の張盛墓から出土した「青瓷」に雰囲気がよく似ています。鉛釉の白いやきものと白磁、展示室で見比べてみてください

これらのほかにも、展示では唐、宋、元時代の白いやきもの、ベトナム・日本・朝鮮の白いやきものなど、表情ゆたかな白いうつわをたくさん集めました。「博物館でアジアの旅」(9月29日(火)~10月12日(月・祝))の機会に、中国にはじまる白磁技術の伝播をたどりながら、それぞれ異なる見どころをぜひ見つけてお楽しみいただきたいと思います。

参考文献:拙稿「白い器を求めて―河南における白磁の展開―」『誕生!中国文明』展覧会図録、『常盤山文庫中国陶磁研究会 会報3 北斉の陶磁』2010

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 三笠景子(東洋室研究員) at 2015年09月28日 (月)

今年は9月29日(火)~10月12日(月・祝)の開催です。

東洋館では、「発見!つながるアジアー文化交流の視点で楽しむ東洋館」と題し、交流をテーマにした展示を行います。

「形・文様」「技」「文字」「人」 をキーワードにそれぞれの作品をひも解き、背景にあるアジア各国・地域間の共通性と広がりをパネルで解説します。

その中心は3つの特集。

(左) 重要文化財 白磁鳳首瓶 中国 唐時代・7世紀 横河民輔氏寄贈 東洋館5室 特集「東洋の白磁―白をもとめ、白を生かす」にて展示

(中)三彩鎮墓獣 中国 唐時代・7~8世紀 横河民輔氏寄贈 東洋館5室 特集「漢・唐時代の陶俑」にて展示

(右)重要文化財 李白吟行図 梁楷筆 中国 南宋時代・13世紀 東洋館8室 特集「中国書画精華―日本における受容と発展―」にて展示

東洋館5室「東洋の白磁―白をもとめ、白を生かす」では、中国、ベトナム、朝鮮、日本各地でつくられた白磁・白釉陶をとりあげ、それぞれの文化的背景に基づいて独自に白い器を完成させてゆく様子を紹介します。

同じく東洋館5室「漢・唐時代の陶俑」では、中国の墓に副葬された焼き物の人形・陶俑を、漢・唐時代の優品を通してその魅力をご覧いただくとともに、明治から昭和の日本での受容の歴史も紹介します。

こちらの特集は、次の特別展「始皇帝と大兵馬俑」(10月27日(火)~2016年2月21日(日))とあわせてご覧いただくことで、兵馬俑の驚異的な写実表現と漢・唐時代の陶俑がもつ洗練された美をそれぞれ対比してお楽しみいただけます。

東洋館8室「中国書画精華―日本における受容と発展―」は、日本美術にも大きな影響を与えてきた中国の書画。それらの名品がいつごろ日本に伝えられ、どのような影響を与えてきたのか、日本における受容と発展に注目した展示となります。

このほかにも、キーワードを掲げた名品の数々を展示していますので、東洋館でゆっくりと旅をお楽しみください。

旅のご案内も充実。

セブンワンダーツアーでは、7人の研究員が添乗員となって、「交流」をキーワードに、皆様を60分のアジア旅行へご案内します。

気になるテーマを見つけたら、ぜひご参加ください。いずれも開始時間に東洋館1階 エントランスホールに集合です。

10月2日(金) 11:00~12:00「東洋の白磁 ―白いうつわをもとめて」

10月3日(土) 11:00~12:00「文字でたどる朝鮮の歴史」

10月6日(火) 14:00~15:00「トーハクでシルクロード探検」

10月7日(水) 11:00~12:00「茶人の執着ここにあり!名物裂の世界」

10月9日(金) 11:00~12:00「筆墨の伝える世界 ―東アジアのパスポート」

10月12日(月・祝) 11:00~12:00「古代アジア青銅器の旅 なぜ人々は青銅に熱中したのか」

アジアの雰囲気を味わいたい!という方には、

伝統芸能や伝統楽器の演奏会、伝統衣装体験、アジアン屋台をどうぞ。

(左) 着てみてポーズ! 中国・韓国・日本の伝統衣装(衣装体験)

(右)韓国の伝統音楽 カヤグム(伽倻琴演奏と併唱)

韓国伝統芸能 サムルノリ(太鼓演奏)

10月4日(日) 14:00~、15:30~ (各30分程度) 会場:東洋館前

※ 雨天の場合は平成館大講堂(雨天時は380 名、先着順)

韓国伝統音楽 カヤグム(伽倻琴演奏と併唱)

10月11日(日) 14:00~、15:30~ (各30分程度)

会場:平成館大講堂 定員:380名(先着順)

キルギスの伝統楽器コムズの調べ

10月6日(火) 13:00~、15:30~ (各30分程度) 会場:東洋館1室

中国の伝統楽器古箏(こそう)の調べ

10月9日(金) 13:00~、15:30~ (各30分程度) 会場:東洋館8室

着てみてポーズ! 中国・韓国・日本の伝統衣装(衣装体験)

期間中毎日開催(随時自由参加) 11:00~16:00 東洋館1Fエントランスホール

このほか、ぬりえやボランティアガイドも開催。

イベントスケジュールをチェックして、旅の計画を立ててみてはいかがでしょうか?

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2015年09月25日 (金)

土偶(どぐう)とは縄文時代を代表する祈りの道具。粘土で作られた人形(ひとがた)で、縄文時代を代表する造形物としても人気があります。

当館で土偶といえば、教科書でもおなじみの青森県つがる市木造亀ヶ岡出土の遮光器土偶(以後、亀ヶ岡土偶と呼ぶ)が有名ですが、当館にはこれに匹敵する遮光器土偶の名品が所蔵されています。

それが、本館1室で展示中の宮城県大崎市恵比須田出土の遮光器土偶(以後、恵比須田土偶と呼ぶ)です。

重要文化財 遮光器土偶(亀ヶ岡土偶)

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土

縄文時代(晩期)・前1000~前400年

遮光器土偶だけではなく、日本の土偶代表ともいえる土偶です。

1887(明治20)年に学界に報告され、広く知られるようになりました

※現在は九州に出張中のため展示されていません(九州国立博物館で開催の特別展で展示予定)。

重要文化財 遮光器土偶(恵比須田土偶)

宮城県大崎市田尻蕪栗字恵比須田出土

縄文時代(晩期)・前1000~前400年

本館1室 ~11月23日(月・祝)

亀ヶ岡土偶(晩期中葉)に年代的に先行する恵比須田土偶(晩期前葉)。

遮光器土偶は年代が新しくなるとともに、首が長く、胴が短く、腰が幅広に体の表現は変化していきます

恵比須田土偶は足先を欠くものの、ほぼ完全な形が残る希少なもの。

しかも、遮光器土偶としては大形のものです。

実はこの土偶、1943(昭和18)年に畑の耕作中に石囲いの中から偶然発見されました。

近来、いわゆる優品と呼ばれる大形で造形的にも優れた土偶が、遺構(住居や墓など過去の人びとが残した痕跡)から出土し、土偶の謎を解明するうえで注目されています。

「中空土偶」や「合掌土偶」、そして「縄文のビーナス」や「仮面の女神」といった愛称をもつ国宝土偶もその一例です。

多くの土偶が破片として出土するなかで、特別な扱いをされたこれらの土偶は、縄文時代の人びとの祈りの形を強く表わしたものといえます。

そもそも、遮光器土偶とは、縄文時代晩期(前1000年~前400年)の東北地方を中心に盛行した土偶です。

大きな特徴的な目の表現が遮光器(スノーゴーグル)に似ていたことから遮光器土偶と呼ばれるようになりました。

遮光器土偶の見どころは、極端にデフォルメされた体の表現とともに、全身に施された文様です。

縄文を施した部分と無地の部分と描き分けることで装飾効果を高めた磨消縄文手法を用い、多彩な文様が全身を覆うように表現されています。

恵比須田土偶の胴部(左:オモテ/右:ウラ)

一見複雑なこの文様、無地の部分に注目すると線対称と点対称とをうまく組み合わせて、三叉文や弧線文などの文様を配置していることがわかります。

そのルールがあるために、多彩な文様は煩雑に見えず、調和した印象を与えるのです。

ユーモラスな顔にデフォルメされた体、そして緻密な文様と何度も楽しめる、この遮光器土偶。

縄文人の祈りや想いとともに、そのデザインの妙も合せてお楽しみいただければと思います。

10月14日には平成館考古展示室がリニューアルオープンします。

展示室ではハート形土偶やみみずく土偶などさまざまな土偶たちが皆様をお出迎えいたします。

考古展示室のリニューアルにも、ぜひご期待ください。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(特別展室主任研究員) at 2015年09月21日 (月)

「クレオパトラとエジプトの王妃展」は、9月23日(水・祝)までと、会期残りわずか!

そこで、今回は本展監修の近藤二郎教授に、見逃し厳禁のおすすめ作品をご紹介いただきます。

早稲田大学の近藤二郎先生

エジプト学が専門で、主にアメンヘテプ3世時代の高官や王墓の研究をされています

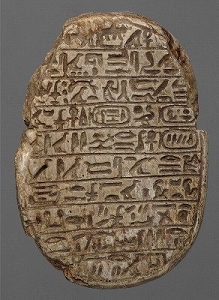

私のおすすめは、新王国・第18王朝時代、アメンヘテプ3世(前1388〜前1350年頃)の記念スカラベです。

スカラベとは動物の糞を球形に丸めて巣まで運ぶ俗称「フンコロガシ」と呼ばれるタマオシコガネ属の甲虫。

天空で太陽を運ぶ太陽神ケプリと同一視され、古代エジプトでは印章や装身具などのモチーフとして広く使用されました。

アメンヘテプ3世は、自分の治世に起こった重要なできごとを大型のスカラベに刻みました。これを「記念スカラベ」と呼んでいます。

これらのスカラベは、北はシリアから南はスーダンに至る非常に広い範囲の幾つかの遺跡から発見されています。

現在までに200を超える数のスカラベが知られており、世界各地の博物館や美術館に収蔵されています。

スカラベは、片麻岩や凍石に釉をかけたものなどで作られており、長さが7㎝~10㎝ほどのものが大多数を占めています。

記念スカラベには、(1)「結婚スカラベ」、(2)「野牛狩スカラベ」、(3)「ライオン狩スカラベ」、(4)「ギルケパ・スカラベ」、(5)「湖造営スカラベ」の5種類のものがあります。

今回の特別展で出品されているのは、(1)と(5)の2種類のスカラベです。

ヒエログリフを読むのにも、手ごろな教材として使うこともできます。

アメンヘテプ3世の記念スカラベ(王妃ティイとの結婚)

新王国・第18王朝時代 アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

片麻岩 長さ:8.7㎝×幅:6㎝×高さ:3.4㎝

ウィーン美術史博物館

Kunsthistorisches Museum Vienna

結婚スカラベは、結婚のことを具体的に記したものではなく、アメンヘテプ3世の王名と王妃ティイの名前、ティイの両親の名前、そしてアメンヘテプ3世の支配している領域を示したものです。

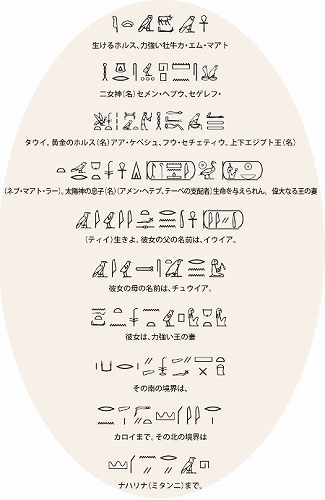

特別展で展示されているスカラベは片麻岩製のもので、底面には以下のような10行のヒエログリフ(聖刻文字)が、右から左に向かって刻まれています。

1行目から4行目までは、王の5つの王名が記されています。古代エジプトの王は、(1)ホルス名、(2)二女神名(ネブティ名)、(3)黄金のホルス名、(4)即位名(上下エジプト王名)、(5)誕生名(太陽神の息子名)の名前をもっており、(4)と(5)はカルトゥーシュと呼ばれる楕円形の枠で囲まれました。

右:即位名(上下エジプト王名)のカルトゥーシュ

左:誕生名(太陽神の息子名)のカルトゥーシュ

4行目のアメンヘテプ3世の誕生名に続き、「偉大なる王の妻(ヘメト・ネスウト ウレト)」という称号が記されていますが、これは王の正妃(第一夫人)がもつ称号です。

そして5行目の先頭に王妃ティイの名前がカルトゥーシュに囲まれてあります。

王妃ティイのカルトゥーシュ

その後ろに、彼女の父の名前がイウイアであると記されています。

6行目の先頭には、5行目から続くイウイアの限定符(決定詞)である「座った貴人の姿」があり、続いて彼女の母の名前がチュウイアであると記されています。

最後の部分は、王妃ティイの夫であるアメンヘテプ3世の支配領域は、南はスーダンのカロイまで、北はシリア北部に位置していたミタンニ(ミッタニ)王国を表すナハリナまでと記されています。

この結婚スカラベで重要な点は、アメンヘテプ3世の正妃であるティイが、王族の出身ではなく中部エジプトのアクミームで強い勢力をもっていたイウイアと彼の妻チュウイアの娘であった事実を強調している点です。

一般に王妃ティイは、王族出身の女性ではなく庶民の出身であると強調されることがありますが、これは必ずしも正しくはなく、王族の女性よりもむしろ結婚することで王自身が有力な後ろ盾を得る可能性がある人物の娘であったと見なすことが出来ます。

また、ティイの父親の名前の「イウイア」とは、明らかにエジプト固有の名前ではなく、彼が外国に出自をもつ家系の出身者であると見られることも、興味深いことです。

アメンヘテプ3世の記念スカラベ(湖の造営)

新王国・第18王朝時代 アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

滑石 長さ:10.17㎝×幅:6.6㎝×高さ:4.45㎝

大英博物館蔵

(C)The Trustees of the British Museum, all rights reserved

結婚スカラベとともに、特別展に出品されているのが湖造営スカラベです。

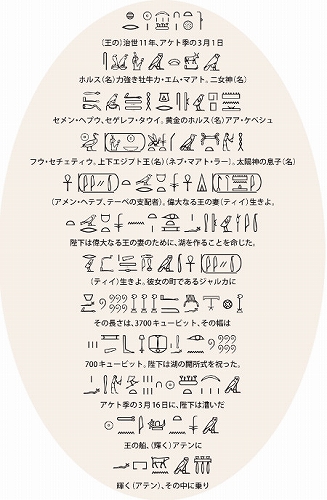

この大型スカラベの銘文は、横書き12行のもので、結婚スカラベと同じく、ヒエログリフ(聖刻文字)が、右から左に向かって刻まれています。

結婚スカラベと異なるのは、1行目に王の治世年と月日が刻まれている点です。

「アメンヘテプ3世の治世11年のアケト季3月1日」と記されています。

古代エジプトの数字で10は、逆さにしたU字、1は縦線で記されます。

古代エジプトの暦(民衆暦)は、1年をアケト(増水)季、ペレト(播種)季、シェムウ(収穫)季という3つの季節に分け、それぞれに30日からなる月が4つずつ配されています。

つまり1年が12ヵ月で360日になります。それに、年と年との間に5日間の祭礼の日が置かれて365日としたのでした。

2行目から5行目の前半までは、結婚スカラベと同様にアメンヘテプ3世のホルス名、二女神名、黄金のホルス名、即位名、誕生名の順で、5つの王名が記されています。

5行目の後半部分には、偉大な王の妻(正妃)ティイの名前が記されています。

6行目3文字目からが、この銘文の主文になります。「(3月1日に)、陛下は王妃ティイのために、湖を造ることを命じました。」そして、その湖の説明が続いています。

まず、場所です。ジャルカの町と記されています。

次に湖の大きさとして長さが3700キュービット、幅が700キュービットと刻まれています。

キュービット(古代エジプト語でメフ)は、古代エジプトの長さの単位で、伸ばした腕の指先から肘までの長さを指し、「腕尺」とも呼ばれています。

1キュービットは約52.5cmで、長さ3700キュービットは1.9425km、幅700キュービットは0.3675kmにもなります。

古代エジプトの数字で、1000は蓮、100は渦巻きで表現されています。

左:1000(蓮)、写真は3000を表す/右:100(渦巻き)、写真は700を表す

そして、この湖の完成を祝う式典がアケト季の3月16日と書かれており、湖の造営を命じた3月1日から、わずか15日後のことです。

約2週間で長さが2km、幅が0.4kmの巨大な人造湖を造営したことにも驚かされます。

この人造湖は、かつては王都テーベ(現在のルクソール)の西岸にあるアメンヘテプ3世のマルカタ王宮(古代名は「喜びの家」)に造られた人造湖のビルカト・ハブとされていました。

しかしながら、大きさがビルカト・ハブは長さが3km、幅が0.9kmと違っているのと、マルカタ王宮の造営がアメンヘテプ3世の治世29~30年頃であることなどから、別のものであり、現在ではジャルカも王妃ティイの出身地のアクミーム付近の地名とされています。

また、銘文の最後にある記述にも驚かされます。

湖のオープニングの式典でアメンヘテプ3世が乗った船が「輝くアテン」という名前をもつことです。

言うまでもなく、アメンヘテプ3世の息子で後継者であるアメンヘテプ4世(アクエンアテン)が、唯一神として崇拝した太陽神アテンの名前が、アメンヘテプ4世(アクエンアテン王)の治世が開始される20年以上も前に父王の船の名前として登場することはとても興味深いことです。

アテンを表すヒエログリフ

わずか12行ほどの短い銘文ですが、これを読み解くことで今から2360年も前の歴史的事実を知ることができるなんて、すごいことだと思いませんか?

今回、近藤先生にご紹介いただいた2件のスカラベは、会場では、銘文の読み方とともに展示しています。

王妃ティイとアメンヘテプ3世の事蹟を、ぜひご自身で読んでみてはいかがでしょう。

皆様のご来館をお待ちしております。

カテゴリ:2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 近藤二郎(早稲田大学教授) at 2015年09月18日 (金)