1089ブログ

教育普及室の川岸です。

ファミリー向けの展示「親と子のギャラリー」やワークショップ、児童・生徒のみなさんを対象としたプログラムなどを担当しています。

私事ですが、昨年1児の母となり、予想外の行動をするわが子を抱え、日々奮闘しています。

息抜きに展覧会に行きたいな、と思ったのは産後1ヵ月を過ぎた頃のことでした。

でも次の瞬間、思い浮かんだのは静かな展示室で泣き叫ぶわが子と、おろおろする自分の姿。

勇気を出して、子連れトーハクデビューした際も、作品よりも周りを気にしながら、足早に展示室を後にしたことを覚えています。

私と同じような不安を感じ、トーハクにくることをあきらめてしまうパパさん、ママさんは少なくないはず。

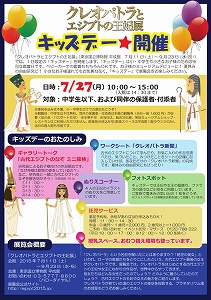

そんな子どもたちと子育て中のみなさんのために、7月27日(月)に行われたのが、「クレオパトラとエジプトの王妃展」キッズデーです。

うだるような暑さのなか、新米ママの私も潜入してきました!

普段は邪魔にならないよう預けておくベビーカーに、わが子を乗せ、展示室へ向かいます。すっかり重たくなったわが子も、着替えや離乳食など大量の荷物も乗せられるのでありがたい!

展示室にはたくさんの子どもたちの姿がありました。

「あれはなに?」と会話をはずませながら、この日特別に配られたワークシート「クレオパトラ新聞」に取り組んでいます。

まだ生後10ヵ月のわが子も、お兄さん、お姉さんの声でにぎやかな展示室でご機嫌。

「死んだ後、かわりに働いてくれる人形だよ」などと話しかけたりしながら、私自身が展示を楽しむ余裕がありました。

トーハクの研究員によるギャラリートークも、いつもとは違う雰囲気。

学校も学年も違うたくさんの子どもたちが、目を輝かせて聞いています。質問もたくさん!

授業とも違う、楽しい学びの時間だったのでは?

トーハクの展示をこんなに楽しんでいるなら、また連れてきてほしい!

わが子がもう少し大きくなったら、こんなふうに楽しめるかなぁ、参加させてあげたいぁ、と思う光景でした。

心配だった授乳やオムツ換えも難なくクリア!

1階ラウンジでは持参した離乳食を電子レンジで温め、食べさせることができました。

電子レンジやお湯があると、お昼にかかるお出かけには本当に助かります。

セルフサービスなのも安心でした。

同じく平成館ラウンジにつくられたぬりえや写真撮影のブースもにぎわっていました。

なかなかお目にかかることのない100色の色鉛筆にテンションもあがり、王妃のイラストをデザインしたぬりえに集中する子どもたち。

そしてエジプトの衣装を着てパチリ! 夏の思い出ですね。

私が一番うれしかったのは、子どもが自由に過ごせるキッズスペース。

絨毯が敷いてあり、余計なものが置かれていないので、まだハイハイしかできないわが子の、よい気分転換スポットになりました。

もう少し年上のお子さんは、キッズスペースに置かれたミイラの絵本を読んだり、親子や兄弟、お友達とのんびり話をしたりして過ごしていました。

あるママさんは「気兼ねなく展覧会を楽しめてうれしい」とおっしゃっていました。

お子さんも、「これ、意外にできた」と自慢げにクレオパトラ新聞を見せてくれました。

ふたりの声を聞いて、安心しました。

キッズデーは、子育て中の職員のアイデアも取り入れながら企画されたトーハク初の試み。

子どもたちにも、子育て中のみなさんにもトーハクを楽しんでもらいたいという職員の気持ちがつまっていたんです。

またキッズデーを開催できる日を、みなさん同様、私たち職員も心待ちにしています。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2015年08月04日 (火)

トーハクくんがいく!~夜の東洋館でミイラに会うほー その1~

![]() ほほーい!ぼくトーハクくん。今日は、古代エジプトのミイラさんに会うために、夜の東洋館に潜入するほ。今は夏休み企画 親と子のギャラリー「ミイラとエジプトの神々」も開催してるんだほ~。

ほほーい!ぼくトーハクくん。今日は、古代エジプトのミイラさんに会うために、夜の東洋館に潜入するほ。今は夏休み企画 親と子のギャラリー「ミイラとエジプトの神々」も開催してるんだほ~。

![]() ちょ、ちょ、ちょっと待ってよ~。どんどん先に行かないで!

ちょ、ちょ、ちょっと待ってよ~。どんどん先に行かないで!

なんだか面白そうだからついてきちゃったけど、やっぱりこわい。

東洋館といえばミイラでしょ・・・もしよみがえったりしたら・・・

![]() ほー。びっくりだほ、ユリノキちゃんにもこわいものがあったのかほ!?

ほー。びっくりだほ、ユリノキちゃんにもこわいものがあったのかほ!?

![]() だって、ミイラって、死んだ人のからだでしょ? ほんとに古代エジプトのお墓に入ってたんでしょ。

だって、ミイラって、死んだ人のからだでしょ? ほんとに古代エジプトのお墓に入ってたんでしょ。

![]() ぼくだって、古墳育ちだほ。死んだ人との付き合いは長いほ。だから、ぜんぜんこわくないほ。

ぼくだって、古墳育ちだほ。死んだ人との付き合いは長いほ。だから、ぜんぜんこわくないほ。

ほら、これがパシェリエンプタハさんのミイラだほ。

![]() な、なんで名前知ってるの?

な、なんで名前知ってるの?

![]() だって、ミイラさんの棺に書いてあるんだほ。

だって、ミイラさんの棺に書いてあるんだほ。

![]() え? トーハクくん、さすがに詳しいのね。

え? トーハクくん、さすがに詳しいのね。

カラダは布でくるまれているけど、頭蓋骨は出ているのね。やっぱりこわい!!!

![]() ほんとうは全身が亜麻布というエジプトの布でくるまれていたんだほ。

ほんとうは全身が亜麻布というエジプトの布でくるまれていたんだほ。

昔のエジプトでは、人は死ぬとこうやってミイラにされたんだほ。

まずはおなかに穴を開けて、からだの中から内臓を取り出し・・・

![]() きゃー、やめて! トーハクくん。無理!無理無理無理!

きゃー、やめて! トーハクくん。無理!無理無理無理!

![]() (しょうがないなあ。ミイラの作り方について知りたい人は、展示室で解説を読んでくださいだほー)

(しょうがないなあ。ミイラの作り方について知りたい人は、展示室で解説を読んでくださいだほー)

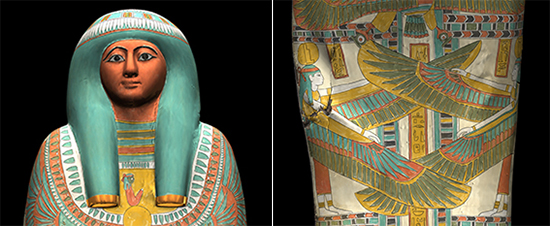

じゃ、ユリノキちゃん、このミイラの入っている棺をよく見てみて。

パシェリエンプタハのミイラ エジプト、テーベ出土 第3中間期(第22王朝)・前945~前730年頃 エジプト考古庁寄贈

ミイラが入れられているカルトナージュ棺は、もとはミイラを包むケースのような形でした。

明治37年(1904)に、エジプトの考古庁からトーハクに贈られたあと、こうやって身と蓋のように切り分けられ、中のミイラが見えるように展示されることになったのです。

![]() 真っ黒だけど・・・あら?

真っ黒だけど・・・あら?

よく見ると、きれいなもようが描いてある。

棺に描かれた模様

![]() この棺にはもともときれいな絵が描かれていたのに、真っ黒い液体のようなものをかけられてしまったんだほ。何を、どうしてかけたのかは、トーハクの研究員さんもわからないって言ってたほ。

この棺にはもともときれいな絵が描かれていたのに、真っ黒い液体のようなものをかけられてしまったんだほ。何を、どうしてかけたのかは、トーハクの研究員さんもわからないって言ってたほ。

![]() もとの絵を見てみたいわね。

もとの絵を見てみたいわね。

![]() うん、研究員さんたちもそう思ったんだほ。それで、赤外線撮影や、高精細3D撮影をやってみたら、描かれていた絵の線が見えてきたんだほ。

うん、研究員さんたちもそう思ったんだほ。それで、赤外線撮影や、高精細3D撮影をやってみたら、描かれていた絵の線が見えてきたんだほ。

おまけに、古代エジプトの象形文字ヒエログリフも書いてあったんだほ。だから、ミイラさんの名前もわかったんだほ。ヒエログリフを解読したら、ミイラさんのためのお願い事も書いてあったんだほ。

![]() 願い事ってなに?

願い事ってなに?

![]() パシェリエンプタハさんのために「神さまから供物と食べ物が与えられますように」って書いてあるんだほ。

パシェリエンプタハさんのために「神さまから供物と食べ物が与えられますように」って書いてあるんだほ。

![]() なぜ死んだ後も食べ物が必要なの?

なぜ死んだ後も食べ物が必要なの?

![]() ほー、ユリノキちゃん、いいとこついてくるほー。

ほー、ユリノキちゃん、いいとこついてくるほー。

古代エジプトでは、人は死んだ後、死後の世界の王オシリスのところに行って、裁判を受けなくてはならないと信じられていたんだ。そこで、生前悪いことをしなかったことは証明されると、死者は永遠の命をもらうことができるんだほ。

![]() 永遠の命? じゃあ、死んだあとは何をしているの?

永遠の命? じゃあ、死んだあとは何をしているの?

![]() エジプトの人たちは、生きているときとおなじように、ナイル川のほとりで畑を耕して豊かな恵みをもらう、そんな暮らしがずーっと続くと思っていたんだほ。ずーっと生き続けるためには、永遠に腐らないからだが必要だったんだほ。だから、死んだからだをミイラにしたんだほ。

エジプトの人たちは、生きているときとおなじように、ナイル川のほとりで畑を耕して豊かな恵みをもらう、そんな暮らしがずーっと続くと思っていたんだほ。ずーっと生き続けるためには、永遠に腐らないからだが必要だったんだほ。だから、死んだからだをミイラにしたんだほ。

エジプト センネジェムの墓の壁画

古代エジプトの人々がイメージしていた死後の世界「イアルの野」。

豊かな恵みをもたらすナイルのほとりで生きているときと同じような暮らしが続くと思っていました

![]() じゃあ、このミイラさんもずっと生きているの? でも、死んだ後も今と同じように畑を耕したり、働いたりなんて、私はごめんだわ。

じゃあ、このミイラさんもずっと生きているの? でも、死んだ後も今と同じように畑を耕したり、働いたりなんて、私はごめんだわ。

![]() 古代エジプトにもユリノキちゃんのような考えの人がいて、死んだ人のかわりに働いてくれるウシャブティというミイラ型の人形をお墓に入れたんだほ。ほら、これがそのウシャブティ。

古代エジプトにもユリノキちゃんのような考えの人がいて、死んだ人のかわりに働いてくれるウシャブティというミイラ型の人形をお墓に入れたんだほ。ほら、これがそのウシャブティ。

アメン神官のウシャブティ 末期王朝時代時代・前664~前332年 エジプト出土 (百瀬治・富美子氏寄贈)

手にスキとツルハシを持ち、背中には籠をしょっています

![]() へえ、至れり尽くせりね。

へえ、至れり尽くせりね。

![]() ほかにも死者のためにいろいろな仕事をする人たちの人形をお墓に入れて、死者があの世で困らないようにしたんだほ。

ほかにも死者のためにいろいろな仕事をする人たちの人形をお墓に入れて、死者があの世で困らないようにしたんだほ。

![]() じゃあ、この真黒な棺に絵はどんな絵が描かれていたの?

じゃあ、この真黒な棺に絵はどんな絵が描かれていたの?

![]() 説明するのはちょっと難しいけど、死と再生に関係のある神様、死者を守る神様たちが描かれていたんだほ。

説明するのはちょっと難しいけど、死と再生に関係のある神様、死者を守る神様たちが描かれていたんだほ。

たとえば、ミイラさんの頭の上にはこんな絵。

カルトナージュ棺の頭の上の部分に描かれている模様の彩色復元。

フンコロガシの姿のケプリ神

![]() えーっ? 虫?!

えーっ? 虫?!

![]() これは、フンコロガシの一種、スカラベという虫だほ。動物の糞を丸めて転がしていくところが、太陽を押し上げているように見えることから、復活と再生のシンボルとされたんだほ。

これは、フンコロガシの一種、スカラベという虫だほ。動物の糞を丸めて転がしていくところが、太陽を押し上げているように見えることから、復活と再生のシンボルとされたんだほ。

![]() じゃ、この大きな翼をもった人はだれ?(下写真右)

じゃ、この大きな翼をもった人はだれ?(下写真右)

カルトナージュ棺に描かれている模様の彩色復元

![]() これは、死者を守る女神さま。イシスとネフティスだほ。

これは、死者を守る女神さま。イシスとネフティスだほ。

棺に描かれていた絵に興味がある方は、ぜひミュージアムシアターにいくといいほ。

きれいな色もついた再現映像がたっぷりみられるほ。ミイラさんをCTで撮影したとっておきの映像もたっぷり公開中~。

![]() ほんと? じゃあ行きましょう!

ほんと? じゃあ行きましょう!

![]() ユリノキちゃん、いまはもうしまってるほ。明日、開館中に行くほー。

ユリノキちゃん、いまはもうしまってるほ。明日、開館中に行くほー。

![]() うーん、明日まで我慢できない!!!

うーん、明日まで我慢できない!!!

あら? トーハクくん、楽しそうなワークシートがあるわよ。

ワークシートは東洋館ラウンジ、展示室にて配布しています

![]() ほー! ほんとだ。一緒にやってみるほ。

ほー! ほんとだ。一緒にやってみるほ。

(続く)

「ミイラのワークシートに挑戦!」の巻は次回のお楽しみ!

親と子のギャラリー「ミイラとエジプトの神々」

9月13日(日)まで 東洋館3室にて開催中

ワークシートは東洋館ラウンジ、展示室などで無料配布

VR作品「東博のミイラ デジタル解剖室へようこそ」

10月12日(月・祝)まで 毎週 水・木・金・土・日・祝

東洋館 TNM&TOPPAN ミュージアムシアターにて上演中

料金:高校生以上 500円

※9月13日(日)まで、小・中学生のシアター鑑賞料無料

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2015年08月03日 (月)

![]() みなさん、こんにちは。今日は展覧会の担当研究員、品川さんと一緒に「クレオパトラとエジプトの王妃展」を見に行きます。「美女作品揃いの展覧会だから、かわいいユリノキちゃんを案内するよ」ですって!

みなさん、こんにちは。今日は展覧会の担当研究員、品川さんと一緒に「クレオパトラとエジプトの王妃展」を見に行きます。「美女作品揃いの展覧会だから、かわいいユリノキちゃんを案内するよ」ですって!

![]() …かわいい、なんて言ったかなぁ?

…かわいい、なんて言ったかなぁ?

![]() あ、品川さん! こんにちは。…今、何か言いましたか?

あ、品川さん! こんにちは。…今、何か言いましたか?

![]() まあ、細かいことはいいか。

まあ、細かいことはいいか。

じゃあユリノキちゃん、今日はよろしくね。早速、会場に行こうか。

![]() はい!

はい!

今回は、品川研究員とユリノキちゃんの初コンビで、展覧会の見どころをご案内します

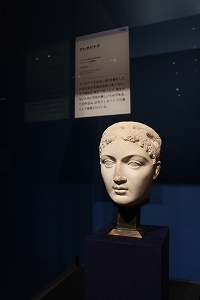

![]() 展覧会のトップを飾るのがこの作品。「クレオパトラとエジプトの王妃展」だからね、まずはクレオパトラで始めないと。

展覧会のトップを飾るのがこの作品。「クレオパトラとエジプトの王妃展」だからね、まずはクレオパトラで始めないと。

クレオパトラ

ダニエル・デュコマン・ドゥ・ロクレ作

1852~1853年

マルセイユ美術館蔵

![]() わあ、キレイ。さすが絶世の美女!!

わあ、キレイ。さすが絶世の美女!!

![]() と、思うでしょ? だけどこの像は、クレオパトラの時代から1900年近くも後に作られたんだよ。

と、思うでしょ? だけどこの像は、クレオパトラの時代から1900年近くも後に作られたんだよ。

![]() そんなに時代が離れているんですか? だとしたら、本当にこの像のような美女だったのかしら。

そんなに時代が離れているんですか? だとしたら、本当にこの像のような美女だったのかしら。

![]() 実は、歴史書には「クレオパトラが美女」ということは書かれていないんだ。

実は、歴史書には「クレオパトラが美女」ということは書かれていないんだ。

![]() じゃあ、なぜ「絶世の美女」と言われているんですか?

じゃあ、なぜ「絶世の美女」と言われているんですか?

![]() それは、彼女の人生がドラマチックだったからじゃないかな。

それは、彼女の人生がドラマチックだったからじゃないかな。

共同統治者で弟でもあるプトレマイオス13世によって国を追い出されてしまったこと。ローマの英雄カエサル、そしてカエサルの死後はアントニウスと関係を結び、2人の後ろ盾を得て女王として君臨したこと。政敵オクタウィアヌスとの戦いに敗れて、最後は自ら命を絶ってしまったこと。彼女の死とともに古代エジプト王国は終焉を迎えること…。

![]() とってもドラマチックだわ。

とってもドラマチックだわ。

![]() だからこそ後世の人たちも魅了されて、さまざまな脚色を加えながらクレオパトラの人生が語り継がれていったんじゃないかと思うよ。

だからこそ後世の人たちも魅了されて、さまざまな脚色を加えながらクレオパトラの人生が語り継がれていったんじゃないかと思うよ。

![]() そうやって、絶世の美女というクレオパトラのイメージが作られていったんですね。

そうやって、絶世の美女というクレオパトラのイメージが作られていったんですね。

![]() この作品も物語上のクレオパトラがモチーフになっているんだよ。ほら、後ろから像を見てごらん。

この作品も物語上のクレオパトラがモチーフになっているんだよ。ほら、後ろから像を見てごらん。

![]() あ、かごから蛇が顔を出しているわ。

あ、かごから蛇が顔を出しているわ。

![]() オクタウィアヌスとの戦いに敗れた後、クレオパトラが自殺をしてしまうんじゃないかと、周りの人が警戒していたらしいんだ。だから彼女は、果物の入ったかごに毒蛇を隠して、こっそりと持ち込んだ…

オクタウィアヌスとの戦いに敗れた後、クレオパトラが自殺をしてしまうんじゃないかと、周りの人が警戒していたらしいんだ。だから彼女は、果物の入ったかごに毒蛇を隠して、こっそりと持ち込んだ…

![]() と、いう物語に基づいた像なんですね。

と、いう物語に基づいた像なんですね。

![]() そうそう。実際はクレオパトラが自殺したということしかわかっていないんだけど、果物かごにしのばせた毒蛇に我が身を噛ませて命を絶つ、なんて、悲劇のヒロインにふさわしい最期だよね。

そうそう。実際はクレオパトラが自殺したということしかわかっていないんだけど、果物かごにしのばせた毒蛇に我が身を噛ませて命を絶つ、なんて、悲劇のヒロインにふさわしい最期だよね。

展覧会には、クレオパトラと同時代の像も展示しているから、歴史上のクレオパトラと物語上のクレオパトラ、その違いを、ぜひ比べてみて欲しいな。

![]() それが見どころのひとつなんですね。クレオパトラゆかりの作品が楽しみ!

それが見どころのひとつなんですね。クレオパトラゆかりの作品が楽しみ!

![]() さあ、いよいよ第1章が始まるよ。第1章「王(ファラオ)をとりまく女性たち」では、王妃がどうやって権力を獲得していったかを紹介しているんだ。

さあ、いよいよ第1章が始まるよ。第1章「王(ファラオ)をとりまく女性たち」では、王妃がどうやって権力を獲得していったかを紹介しているんだ。

![]() 女性たちでも権力をもつことができたんですか?

女性たちでも権力をもつことができたんですか?

![]() そうなんだ。古代エジプトでは女性の地位は総じて高く、王妃も同様で、王妃に与えられる称号がいくつもあったんだよ。

そうなんだ。古代エジプトでは女性の地位は総じて高く、王妃も同様で、王妃に与えられる称号がいくつもあったんだよ。

![]() 称号???

称号???

![]() いちばん古くに登場する称号が「王の母」。王妃は次代のファラオを産むことを期待され、「王の母」になることで権力を得たんだろうね。

いちばん古くに登場する称号が「王の母」。王妃は次代のファラオを産むことを期待され、「王の母」になることで権力を得たんだろうね。

そして、時代がくだるにつれて「偉大なる王の妻」など称号の種類が増えていく。それだけ王妃の役割が増えていった、と考えられているんだ。

展覧会では「王の母」の代表として、王妃ヘテプヘレスを紹介しているよ。

展示室では王妃ヘテプヘレスの寝室を再現しています

王妃ヘテプヘレスの天蓋と収納箱、肘掛椅子、寝台、枕、輿(全て複製)

肘掛椅子はボストン美術館蔵、それ以外はグリマルディ・フォーラム蔵(原品:カイロ・エジプト博物館蔵)

![]() ヘテプヘレス…初めて聞きました。

ヘテプヘレス…初めて聞きました。

![]() ギザにある大ピラミッドは知っているでしょ? ヘテプヘレスはそのピラミッドを建てたクフ王のお母さんだよ。

ギザにある大ピラミッドは知っているでしょ? ヘテプヘレスはそのピラミッドを建てたクフ王のお母さんだよ。

![]() 息子がファラオになったことで、ヘテプヘレスは「王の母」の称号を得たんですね。

息子がファラオになったことで、ヘテプヘレスは「王の母」の称号を得たんですね。

![]() 輿(写真右)にはヒエログリフ(聖刻文字)で「支配者の指導者」と刻んであるんだよ。

輿(写真右)にはヒエログリフ(聖刻文字)で「支配者の指導者」と刻んであるんだよ。

![]() つまり、ヘテプヘレスは支配者であるクフ王の指導者だったということですか?

つまり、ヘテプヘレスは支配者であるクフ王の指導者だったということですか?

![]() そうなるね。きっと、息子をビシビシ教育した強いお母さんだったんだろうなぁ。

そうなるね。きっと、息子をビシビシ教育した強いお母さんだったんだろうなぁ。

![]() そういわれてみると、調度品のシンプルで重厚なデザインはヘテプヘレスのイメージにぴったり!

そういわれてみると、調度品のシンプルで重厚なデザインはヘテプヘレスのイメージにぴったり!

![]() トーハクくんを厳しく指導しているユリノキちゃんにも称号が必要だね。「偉大なるトーハクくんの姉」とか?

トーハクくんを厳しく指導しているユリノキちゃんにも称号が必要だね。「偉大なるトーハクくんの姉」とか?

![]() そ、そんなに厳しくしていないわ!!

そ、そんなに厳しくしていないわ!!

![]() まあまあ、そんなに怒らないで、ほら、第2章を見てみようか。

まあまあ、そんなに怒らないで、ほら、第2章を見てみようか。

![]() 第2章は「華やかな王宮の日々」ですね。

第2章は「華やかな王宮の日々」ですね。

![]() そう。調度品や装飾品、そして王宮に仕えた人々を通して、きらびやかな王宮の様子を紹介しているよ。

そう。調度品や装飾品、そして王宮に仕えた人々を通して、きらびやかな王宮の様子を紹介しているよ。

腕輪

テーベ出土か

新王国・第18王朝時代(前1550~前1292年頃)

ヒルデスハイム博物館蔵

![]() きれいな腕輪!

きれいな腕輪!

![]() 金の板をよーく見てごらん。

金の板をよーく見てごらん。

![]() あ、何か彫ってあるわ。

あ、何か彫ってあるわ。

![]() これはメスのカバで、タウレト女神という安産の神様なんだ。女性の装身具によく登場するんだよ。

これはメスのカバで、タウレト女神という安産の神様なんだ。女性の装身具によく登場するんだよ。

![]() お守りみたいね。華やかでステキ。

お守りみたいね。華やかでステキ。

![]() 金のほかに紅玉髄やガーネット、ラピスラズリを使っているんだよ。

金のほかに紅玉髄やガーネット、ラピスラズリを使っているんだよ。

・・・ええと、ユ、ユリノキちゃんに似合うと思うなぁ。

![]() うれしい!! 棒読みなのが気になったけど・・・。

うれしい!! 棒読みなのが気になったけど・・・。

![]() よし、ユリノキちゃんの機嫌が直ったところで、第3章「美しき王妃と女神」に移動するよ。この章では、王妃が果たした宗教的な役割を紹介しているんだ。

よし、ユリノキちゃんの機嫌が直ったところで、第3章「美しき王妃と女神」に移動するよ。この章では、王妃が果たした宗教的な役割を紹介しているんだ。

ハトホル女神をかたどった柱頭

バステト神殿出土

第3中間期・第22王朝時代 オソルコン1世~オソルコン2世治世(前925~前837年頃)

大英博物館蔵

![]() わ、大きい!

わ、大きい!

![]() 神殿の柱の一部なんだけど、残っている部分だけで高さ2mはあるからね。実際は、相当大きくて立派な柱だったんだろうな。

神殿の柱の一部なんだけど、残っている部分だけで高さ2mはあるからね。実際は、相当大きくて立派な柱だったんだろうな。

![]() この顔がハトホル女神なんですか?

この顔がハトホル女神なんですか?

![]() そのとおり。ほらここを見て。これはある動物の耳なんだけど…わかるかな?

そのとおり。ほらここを見て。これはある動物の耳なんだけど…わかるかな?

![]() ええと、ええと…あ、ウシじゃないかしら?

ええと、ええと…あ、ウシじゃないかしら?

![]() 正解! ハトホル女神はウシの耳や角、そして独特の髪型で表されるだけど、同じ表現が王妃の像に見られることがあるんだ。

正解! ハトホル女神はウシの耳や角、そして独特の髪型で表されるだけど、同じ表現が王妃の像に見られることがあるんだ。

![]() 人間なのに神さまの表現がされるんですか?

人間なのに神さまの表現がされるんですか?

![]() そうだよ。例えばこの「王妃の頭部」はハトホル女神と同じ髪型をしているでしょ。

そうだよ。例えばこの「王妃の頭部」はハトホル女神と同じ髪型をしているでしょ。

(左)王妃の頭部

中王国・第12王朝時代(前1976~前1794年頃)

ブリュッセル、王立美術歴史博物館蔵

独特の巻き髪はハトホル女神の典型的な表現方のひとつです。ユリノキちゃんの髪型とも似ている…?

![]() 古代エジプトの王妃の像は、額に聖蛇ウラエウスをつけているけど、これも元々は神様の表現の一部なんだ。もう一度ハトホル女神を見てごらん、ちゃんと蛇がついているよ。

古代エジプトの王妃の像は、額に聖蛇ウラエウスをつけているけど、これも元々は神様の表現の一部なんだ。もう一度ハトホル女神を見てごらん、ちゃんと蛇がついているよ。

王妃のレリーフ

末期王朝時代(前664~前332年)

MIHO MUSEUM蔵

「ハトホル女神をかたどった柱頭」に表された蛇

![]() 王妃と神さまはほぼ同一視されていたんですね。

王妃と神さまはほぼ同一視されていたんですね。

![]() そういうことになるかな。神様の神性を借りて、王妃は人を超えた存在として権威を高めていったんだね。

そういうことになるかな。神様の神性を借りて、王妃は人を超えた存在として権威を高めていったんだね。

![]() 第4章は「権力を持った王妃たち」。ついに王妃が権力を手にしたんですね!

第4章は「権力を持った王妃たち」。ついに王妃が権力を手にしたんですね!

![]() 古代エジプトのなかでも、第18王朝は特に王妃が活躍した時代なんだ。本来ファラオには男性しかなれないのに、女性のファラオが登場したのもこの時代だよ。

古代エジプトのなかでも、第18王朝は特に王妃が活躍した時代なんだ。本来ファラオには男性しかなれないのに、女性のファラオが登場したのもこの時代だよ。

![]() 女性がファラオに?

女性がファラオに?

![]() ハトシェプスト女王だよ。展覧会で注目の王妃として、これまでにも紹介したでしょ?

ハトシェプスト女王だよ。展覧会で注目の王妃として、これまでにも紹介したでしょ?

![]() あ、男装の女王!

あ、男装の女王!

![]() さすが、ユリノキちゃん。ハトシェプストは息子トトメス3世の共同統治者として国を治め、後に自らファラオを称したんだ。でも、本来ファラオには男性しかなれない。だから、男装、つまり本来の正しいファラオの姿をとることで、自分の権威を高めようとしたんだね。

さすが、ユリノキちゃん。ハトシェプストは息子トトメス3世の共同統治者として国を治め、後に自らファラオを称したんだ。でも、本来ファラオには男性しかなれない。だから、男装、つまり本来の正しいファラオの姿をとることで、自分の権威を高めようとしたんだね。

ハトシェプスト女王

ハトシェプスト女王葬祭殿出土

新王国・第18王朝時代 ハトシェプスト女王治世(前1473~前1458年頃)

ブリュッセル、ベルギー王立美術歴史博物館蔵

![]() そこまでしないといけないほど、異例のことだったのね。

そこまでしないといけないほど、異例のことだったのね。

![]() だけど、やっぱり女性のファラオは認められなかった。彼女の死後、女王の像は息子トトメス3世によって徹底的に破壊され、王名表からも名前が削除されてしまう。

だけど、やっぱり女性のファラオは認められなかった。彼女の死後、女王の像は息子トトメス3世によって徹底的に破壊され、王名表からも名前が削除されてしまう。

![]() まあ…。

まあ…。

![]() 女王になる前の像は残されているから、女王としてのハトシェプストをなかったことにしたかったんだ。

女王になる前の像は残されているから、女王としてのハトシェプストをなかったことにしたかったんだ。

「ハトシェプト女王」も大きく破損しています

![]() こんなに否定されちゃうなんて、ハトシェプストが女王だった頃もきっと大変だったんじゃないかしら。

こんなに否定されちゃうなんて、ハトシェプストが女王だった頃もきっと大変だったんじゃないかしら。

![]() 確かに、男性のファラオと同じようにはできなかったと思うよ。たとえば、戦争で男性のように勇ましく戦うことはできなかった。だから彼女は戦争以外の方法を選択したんだ。

確かに、男性のファラオと同じようにはできなかったと思うよ。たとえば、戦争で男性のように勇ましく戦うことはできなかった。だから彼女は戦争以外の方法を選択したんだ。

![]() 戦争以外の方法?

戦争以外の方法?

![]() 交易を進めたんだ。女王だからこその政策だね。他にも王都テーベの都市レイアウトを完成させるなど、第18王朝繁栄の基礎を築いたと評価されているよ。

交易を進めたんだ。女王だからこその政策だね。他にも王都テーベの都市レイアウトを完成させるなど、第18王朝繁栄の基礎を築いたと評価されているよ。

![]() やり手の女王だったのね。かっこいい!!

やり手の女王だったのね。かっこいい!!

![]() そして、展覧会の締めくくりが第5章「最後の女王クレオパトラ」。タイトルのとおり「クレオパトラとは?」を紹介する章だよ。

そして、展覧会の締めくくりが第5章「最後の女王クレオパトラ」。タイトルのとおり「クレオパトラとは?」を紹介する章だよ。

![]() この章の見どころは何ですか?

この章の見どころは何ですか?

![]() それはやっぱり、さまざまなクレオパトラの像でしょう。冒頭のクレオパトラは物語のヒロインとしての姿だったけど

それはやっぱり、さまざまなクレオパトラの像でしょう。冒頭のクレオパトラは物語のヒロインとしての姿だったけど

この章には歴史上の人物としてのクレオパトラの像も展示されているよ。

クレオパトラ

左:プトレマイオス朝時代(前1世紀中頃) トリノ古代博物館蔵

中央:プトレマイオス朝時代 クレオパトラ7世治世(前51~前30年) ヴァチカン美術館蔵

右:プトレマイオス朝時代(前200~前30年頃) メトロポリタン美術館蔵

![]() あら? 今まで見てきた彫像とは感じが違うわ。まるでギリシア彫刻みたい。

あら? 今まで見てきた彫像とは感じが違うわ。まるでギリシア彫刻みたい。

![]() 鋭いね、ユリノキちゃん。ギリシア彫刻みたいで当然なんだ。なぜなら、彼女が生きたプトレマイオス朝という王朝は実はギリシア系の王朝だからだよ。彼女自身も、ギリシア系の顔立ちの女性だったはずだよ。

鋭いね、ユリノキちゃん。ギリシア彫刻みたいで当然なんだ。なぜなら、彼女が生きたプトレマイオス朝という王朝は実はギリシア系の王朝だからだよ。彼女自身も、ギリシア系の顔立ちの女性だったはずだよ。

![]() この像だけでも、だいぶイメージが変わったわ。

この像だけでも、だいぶイメージが変わったわ。

![]() そうそう、そういう発見をしてもらえるとうれしいな。

そうそう、そういう発見をしてもらえるとうれしいな。

冒頭でも言ったとおり、ぼくたちが抱いているクレオパトラのイメージは、後世に作られた物語のなかのクレオパトラなんだ。そのイメージだけでなく、彼女の生きたプトレマイオス朝時代の作品を通して、新しいクレオパトラを見つけてください。

![]() 今日はたくさんの美女に出会えて楽しかったです。ありがとうございました。

今日はたくさんの美女に出会えて楽しかったです。ありがとうございました。

美女たちのパワーをもらって、今日1日でさらにキレイになった気がするわ。

![]() …………じゃあ、ぼくはこれで。

…………じゃあ、ぼくはこれで。

![]() ちょっと、品川さんっ!?

ちょっと、品川さんっ!?

![]() 強い王妃をもったファラオもこんな気持ちだったのかなぁ。

強い王妃をもったファラオもこんな気持ちだったのかなぁ。

女性(ユリノキちゃん)は強し。ファラオに思わず同情してしまう品川研究員なのでした

カテゴリ:研究員のイチオシ、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2015年07月30日 (木)

梅雨明けして夏本番、花火大会などの催しには浴衣姿でお出かけになる方も多いのではないでしょうか。浴衣(ゆかた)は裏地の無い単(ひとえ)仕立ての〈きもの〉、使われる生地は多くが木綿(もめん)ですが、〈きもの〉のように形が一定の衣服においては、「色」や「模様」を施す技術がとても重要な意味を持ってきます。日本では中世以降、「小袖(こそで)」と呼ばれた〈きもの〉が衣服の中心でした。しぼり、描絵(かきえ)、摺箔(すりはく)、刺繍(ししゅう)、友禅染(ゆうぜんぞめ)―小袖を彩る技術がもっとも多様に、また高度に発展したのは江戸時代でした。

(左)「風流花之香遊・高輪の季夏」喜多川歌麿(1753?~1806)筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

(右)「河原の夕涼み」歌川豊国(1769~1825)筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

(いずれも8月2日(日)まで本館10室にて展示)

現在、本館特別1室・特別2室で開催中の特集・呉服商「大彦(だいひこ)」の小袖コレクション(8月2日(日)まで)では、江戸時代の小袖の優品を多く展示しています。この特集に展示されている小袖はすべて、明治から大正にかけて活躍した呉服商「大彦」こと大黒屋・野口彦兵衛(のぐちひこべえ、1848~1925)が集めたものです。

現在、本特集に展示中の作品より拡大。小袖に表わされた優美なデザインも見どころですが、ぜひ実物を間近にご覧ください。非常に手の込んだ絞りや刺繍、染めが施されていることがわかります。

野口彦兵衛が江戸時代の小袖を蒐集したのは、明治20~30年代です。当時、江戸時代の小袖は古着として売買されており、そこに歴史的、美術的価値が見出されることはほとんどありませんでした。小袖のコレクターとして著名な野村正治郎(のむらしょうじろう、現在コレクションは国立歴史民俗博物館蔵)や、吉川観方(よしかわかんぽう、現在は奈良県立美術館・京都府立総合資料館・福岡市博物館蔵)等が、近世の染織品の蒐集に力を注ぎ、コレクションを築き上げたのは明治期後半から大正期にかけてです。大彦のコレクションは、質の高さもさることながら、現在知られる小袖コレクションのなかでも比較的早い時期に形成されたという点は注目に値するでしょう。

野口彦兵衛と妻、幸。

江戸時代嘉永元年、江戸両国に生まれた野口彦兵衛は、幕府御用達の名の通った呉服商に奉公、のちに呉服問屋大黒屋に見込まれて婿入りしました。

明治8年(1875)、東京日本橋橘町2丁目に呉服商「大彦」を開業します。

また、大彦コレクションの小袖には、野口彦兵衛が書き付けたとみられる紙札が多く付随することも特徴のひとつです。紙札には「安永頃」「文政頃」のように制作年代を指す言葉や、「御殿模様」「加賀染」など模様や技法による分類が見られ、野口彦兵衛が江戸時代の小袖について独自の考証を試みていたことがわかります。

帷子 白麻地葵筏網模様 江戸時代・18世紀(現在特集にて展示中)と紙札

「第五十五号 文化頃 御殿もよふ 茶屋染/麻 地白 網ぼし水葵筏/留袖」

紙札に記された分類について、ブログ記事「大彦コレクションと友禅染」で詳しく紹介されています。こちらも併せてご参照ください。

先見の明とも言うべき小袖コレクションを築いた野口彦兵衛ですが、その本分は友禅染という伝統的な染色技術を駆使し、独創的なデザインを表現した〈きもの〉=作品を制作する工芸家でした。高級呉服の生産は京都というのが常識であった明治20年代、野口彦兵衛は「東京ならではの染を作る」という覚悟で染工場を設立、自ら職人の育成にあたります。消耗品としての枠を超え、〈きもの〉は美術的な価値を持つという意識から、ひとつひとつに題名を付けた作品を次々と世に送り出します。野口彦兵衛の手掛けた〈きもの〉は「大彦染」と呼ばれ一世を風靡、大彦は髙島屋や三井と並び称される呉服商となります。

野口彦兵衛作 夜会服「ポピイとマーガレット」明治30年頃 (この作品は展示されていません)

野口彦兵衛が手掛けた「大彦染」は、江戸時代の小袖のデザインとは異なる、当時の人にとって斬新な趣向であったようです。

〈きもの〉を制作する工芸家として、またコレクターとして、野口彦兵衛はどのような人物であったのか。自身による著述はあまり遺されていませんが、当時の新聞記事や刊行物によって、野口彦兵衛の事績や人柄が浮かび上がってきます。野口彦兵衛は、政治家や研究者、芸術家など、実に幅広い交遊関係を築いたようです。

なかでも柴田是真(しばたぜしん、1807~91)は、野口彦兵衛の創作に対する姿勢に大きな影響を与えたひとりと考えられます。江戸に生まれた柴田是真は蒔絵(まきえ)師として、また絵師として精力的に活躍し、国内外に多くの作品を遺しました。明治維新を迎えたとき、柴田是真は齢60を超えていましたが、創作意欲は全く衰えることなく、遂には漆で絵を描く「漆絵(うるしえ)」という独自の創作を始めます。浅草に居を構えた柴田是真ですが、生まれは野口彦兵衛が呉服商・大彦を開業した日本橋橘町のあたりでした。そうした縁もあったのか、野口彦兵衛は柴田是真に入門して絵の手ほどきを受けるなど、晩年の柴田是真の制作活動を目の当たりにします。野口彦兵衛は柴田是真に対し、深く敬慕の念を抱くとともに、柴田是真の絵こそ東京人の趣味を反映するものと考え、自らの創作への摂取に努めます。

(左) 大黒屋の屋号にちなみ、柴田是真が野口彦兵衛のために描いた「大黒図」 個人蔵

(右) 柴田是真作「漆絵画帖」より「大黒図」東京国立博物館蔵

(いずれの作品も展示されていません)

初代・龍村平蔵(たつむらへいぞう、1876~1962)もまた、野口彦兵衛と深く親交を結んだ工芸家のひとりです。京都の龍村平蔵は「織物」一筋、「染物」を扱う東京の野口彦兵衛とは、表現を可能にする技術も拠点も異なりますが、創作に対する考え方において二人には相通ずるところがあったのでしょう。叔父が呉服商であったことから京都西陣(にしじん)の織物の世界へと進んだ龍村平蔵は、明治27年に織元として独立しました。海外からもたらされたばかりのジャガード機(経糸の複雑な上げ下ろしを自動で行なう機械)を積極的に取り込み、手機の技を駆使して、次々と新しい紋織物を生み出して脚光を浴びます。しかし、龍村平蔵の生み出した織物は、世の中の評価が高いほど、たちまち模倣され量産されるということが繰り返されました。そこで龍村平蔵は、誰にも真似できない境地、美術的要素を織物に表現することができないかと考えます。こうした龍村平蔵の想いを支援したのは、当時、東京美術学校(現・東京藝術大学)校長であった正木直彦(まさきなおひこ)をはじめ、第23代内閣総理大臣等も務めた政治家・清浦奎吾(きようらけいご)や洋画家の黒田清輝(くろだせいき)らです。この時、龍村平蔵を支援したメンバーは、いずれも野口彦兵衛と交流のある人物でした。彼らの後押しもあって龍村平蔵は正倉院宝物や名物裂(めいぶつぎれ)を研究、さらに復元を成し遂げ、大きな足跡を残します。

(左) 龍村平蔵作「古代裂地模造 有栖川錦」大正期 東京国立博物館蔵

(右) 龍村平蔵作「法隆寺四天王紋旗裂模造」大正13年 東京国立博物館蔵

(いずれの作品も展示されていません)

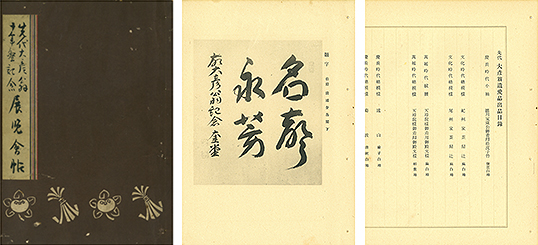

野口彦兵衛は大正14年に没しますが、没後十年の節目に、野口彦兵衛の手がけた作品と、蒐集した江戸時代の小袖コレクションを展観する、大規模な回顧展が行なわれました。この展覧会の図録には、清浦奎吾が題字を揮毫、野口彦兵衛と深い親交があった正木直彦、洋画家・和田英作(わだえいさく)、そして龍村平蔵が、野口彦兵衛の業績を称える熱のこもった賛文を寄せています。

昭和9年11月25日から30日のあいだ日本橋髙島屋において開催された

「先代 大彦翁十年祭記念展覧会―翁の遺作品ならびに遺愛品特別展観」図録

目録により、野口彦兵衛の遺愛品=小袖コレクションから60領展示されたことがわかります。

龍村平蔵は、大彦の店に野口彦兵衛を初めて訪ねたときのことを回想し、「顔を見るなり翁(野口彦兵衛)は、どうも多年染織業に御盡力下さってまことに御苦 労様で御座います、との御挨拶で、辞し去るまでの間は唯々感激の世界であった」と述べ、この日のことは生涯忘れることができないと記しています。

少々意外なことですが、野口彦兵衛は、〈きもの〉の創作において、自身が集めた江戸時代の小袖のデザインを模倣することはありませんでした。こうした温故知新―古きをたずね、新しきを知る―ともいえる姿勢は、新しいものを生み出すには「ものに対する見聞を広くし、鑑識を高め、その取捨に明敏でなければ」という野口彦兵衛の言葉と重なります。

野口彦兵衛が丹精込めて集めた江戸時代の小袖コレクションは、かつて200領以上あったといわれますが、震災や戦災により数を減らします。

しかし散逸することなく大切に保管され、昭和40年代に東京国立博物館の所蔵となりました。

現在開催中の特集では、大彦コレクションの中でも選りすぐりの小袖をご覧いただけます。

会期も残りあとわずかとなりました。

染繍さまざまな技巧を凝らした江戸時代の小袖、華麗な意匠美をどうぞお楽しみください。

特集 呉服商「大彦」の小袖コレクション

2015年6月9日(火)~8月2日(日) ※7月7日(火)から後期展示になりました。

東京国立博物館 本館 特別1室・特別2室

大彦の小袖コレクション、その数はおよそ140領。

現在東京国立博物館が所蔵する江戸時代の小袖の半数近くが

大彦コレクションにあたります。

まさに、トーハクに大彦コレクションあり。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 高木結美(特別展室アソシエイトフェロー) at 2015年07月28日 (火)

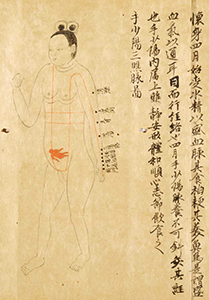

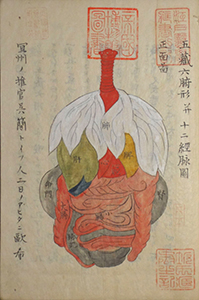

日本の医学は、江戸時代の中頃にオランダから入ってきた西洋医学の影響をうけて、大きく進歩しました。それに対し、古くから日本で行われていたのが「養生」です。養生とは、健康に注意し,病気にかからず丈夫でいられるようにつとめるという意味です。近年、さまざまな養生のあり方が、病気を予防する医学の立場から注目されています。

現在、本館15室では「養生と医学」(2015年7月7日(火) ~2015年8月30日(日))をテーマに特集展示をしています。

神農図 楊月筆

室町時代・16世紀

東京国立博物館蔵

重要文化財 銅人形 岩田伝兵衛作

(展示では胸部は開けていません)

江戸時代・寛文2年(1662)

東京国立博物館蔵(松平頼英氏寄贈)

17世紀ころになると、この十二経絡や「つぼ」を、紙製や木彫りの銅人形に付けて学習する方法が普及し、胴(銅)人形師という職人も登場しました。さきほどの神農図の横で、ややうつむきかげんにしている銅人形は、金属の網の表面に色分けした十二経絡を巡らし、内部の骨格や内臓の様子が見えるのが特徴です。同じ人物が製作したものが、ドイツのハンブルグ州立民俗学博物館に所蔵されていますが、両者の表情がずいぶん違っているので、おそらく何人かのモデルがいたのだと思います。

銅人形 康野忠房作

江戸時代・貞享元年(1684)

東京国立博物館蔵

人体解剖模型

江戸時代・19世紀

東京国立博物館蔵

国宝 医心方 巻第22 婦人部

丹波康頼編 江戸時代・17世紀

東京国立博物館蔵

巨登富貴草 (左は巨人のくしゃみで脱出した主人公の拡大図)

多紀元悳著、粟田口蝶斎筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵(徳川宗敬氏寄贈)

江戸時代中頃の養生論は、その目的が長寿にあり、神気を養い、色欲を遠ざけ、飲食を節することにありました。でも、人々の生活にゆとりがでてくると、養生の内容も変化してきます。したいことをがまんするよりも、「よく生きる」ことや、身体を動かすための武道が奨励され、「生活の病」にかからないための方法を説いた養生書などが登場してきます。

覆載万安方 巻第54

梶原性全著、坂璋筆

江戸時代・天保5~6年(1834~35)

東京国立博物館蔵

一般には、江戸時代の庶民について、貧しい生活のなかで、病気に対する知識をもたず、ろくに医師の診察も受けられなかったというような印象が持たれています。ところが、実際には医療について関心をもち、灸をすえたり、湯治に出かけるなどして健康の維持につとめ、必要に応じて医師の診断を受けていた人が少なくありませんでした。

現代では、薬や注射で、手間をかけずに病気を治せると考えてしまいがちですが、病気にならずに長生きするために日頃何をしたらよいかを求めていた江戸時代の人々の考え方を、もう一度見直すことも大切ではないでしょうか。

| 記事URL |

posted by 高橋裕次(保存修復課長) at 2015年07月24日 (金)