1089ブログ

・・・ほっ! これは、チャンスだほ。

トーハクが誇る密教彫刻の数々を、ご寄託品も含めて大公開!

特別展「国宝 東寺」を見終わったら、本館にもぜひお立ち寄りください。

今後1089ブログでも取り上げる予定なので、あわせてご覧いただければ幸いです。

【国宝 東寺展】仏像曼荼羅の歩き方より-

ほほーい! ぼくトーハクくん。いま本館14室の特集「密教彫刻の世界」を見にきてるんだほ。

西木研究員がブログで予告してた特集を、ぼくが紹介しちゃえって展示室に来ちゃったほ。

![]() ほー、密教彫刻がたくさん並んでるほ。腕がたくさん、お顔がいっぱい。おっ、こっちのは怒ってるほ?

ほー、密教彫刻がたくさん並んでるほ。腕がたくさん、お顔がいっぱい。おっ、こっちのは怒ってるほ?

なんだかちょっと変わった形の仏像ばっかりほ。

特集「密教彫刻の世界」展示会場の様子

![]() (チラッ)

(チラッ)

![]() ほー、こっちはえーっと・・・

ほー、こっちはえーっと・・・

うーん、広報大使としてがんばろーと思ったけど、作品のことがよくわかんないほ。

やはり西木研究員と一緒にくれば良かったほ。

![]() あれートーハクくん、ここで何してるの?

あれートーハクくん、ここで何してるの?

![]() ほほーい、西木研究員(嬉)!

ほほーい、西木研究員(嬉)!

特集「密教彫刻の世界」を紹介しようと思ったんだけど、一人じゃ無理だったほ。

![]() 紹介してくれるのかい。嬉しいな。わかんないことがあったら何でも聞いて。

紹介してくれるのかい。嬉しいな。わかんないことがあったら何でも聞いて。

![]() ありがほー。早速だけど、密教ってなんだほ?

ありがほー。早速だけど、密教ってなんだほ?

![]() うん、そっからだと思ったよ。

うん、そっからだと思ったよ。

密教は秘密仏教の略で、特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」で紹介されている空海が説いた仏教のことだよ。

秘密じゃない、いうなら普通の仏教のことを顕教というけど、空海はこの顕教と対比させて、自分が中国で勉強してきた仏教のことを秘密の教え、“密教”と言っていたんだ。

![]() じゃ、密教は空海さんが日本に広めた仏教、って覚えればいいんだほ。

じゃ、密教は空海さんが日本に広めた仏教、って覚えればいいんだほ。

![]() おー、さすがはトーハクくん。それがね・・・

おー、さすがはトーハクくん。それがね・・・

![]() ほ?

ほ?

![]() この特集でみなさんにご覧になっていただきたいのは、まさにそこなんだ。

この特集でみなさんにご覧になっていただきたいのは、まさにそこなんだ。

密教=空海、それだけ? ってことさ。

![]() つまり・・・

つまり・・・

![]() 密教は、ヒンドゥー教が主流のインドの地で、5世紀ごろから始まった仏教なんだよ。

密教は、ヒンドゥー教が主流のインドの地で、5世紀ごろから始まった仏教なんだよ。

その歴史は5世紀から12世紀ごろまで、経典が書かれた時期の違いから初期、中期、後期に大きく分けることができて、空海の密教は中期密教にあたるんだ。

この中期密教がいわゆる日本の密教イメージなんだけど、本当はその前にも後にも密教がある。この特集ではそこを紹介したくて、全部ひっくるめた密教を感じてほしいと思って企画したんだよ。

![]() ほー確かに。東寺展の仏像曼荼羅は作品リストをみると9世紀の作品が多いほ。つまり中期ってことだほ。

ほー確かに。東寺展の仏像曼荼羅は作品リストをみると9世紀の作品が多いほ。つまり中期ってことだほ。

![]() そう。でもね、この十一面観音菩薩立像を見てほしいんだけど、これは中期密教以前に中国で作られ、7世紀にはすでに日本に伝わっていたものらしい。日本に現存する密教彫刻では一番古い仏像だよ。

そう。でもね、この十一面観音菩薩立像を見てほしいんだけど、これは中期密教以前に中国で作られ、7世紀にはすでに日本に伝わっていたものらしい。日本に現存する密教彫刻では一番古い仏像だよ。

重要文化財 十一面観音菩薩立像 中国奈良・多武峯伝来 唐時代・7世紀

![]() 7世紀っていったら、鐘が鳴るなり法隆寺の時代?

7世紀っていったら、鐘が鳴るなり法隆寺の時代?

![]() そうそう。東寺の仏像も制作されたのは平安、鎌倉時代だけど、形自体はもっと早い時期に伝わっていたわけ。ただ、当時の人はこれが密教の教えのものだとは認識してなかった。

そうそう。東寺の仏像も制作されたのは平安、鎌倉時代だけど、形自体はもっと早い時期に伝わっていたわけ。ただ、当時の人はこれが密教の教えのものだとは認識してなかった。

![]() 昔を振り返ってみたら、これも密教だったのか、ってこと?

昔を振り返ってみたら、これも密教だったのか、ってこと?

![]() そうだよ。この展示室の仏像でざっというと、十一面観音、不空羂索観音、如意輪観音、千手観音、これらは初期密教の教えにある仏様。

そうだよ。この展示室の仏像でざっというと、十一面観音、不空羂索観音、如意輪観音、千手観音、これらは初期密教の教えにある仏様。

密教といえる所以は、頭がたくさんあったり、腕が何本もあったり、千手観音なんて手が千本。こういう通常の人体と異なる表現をしていることがもう、密教の仏様の特徴なんだよ。

如意輪観音菩薩坐像 鎌倉時代・13世紀

千手観音菩薩坐像 南北朝時代・14世紀

![]() そっか、ちょっと変わった形の仏像だなって思ったのはつまり、密教の世界を体感しちゃってたってことだほ。

そっか、ちょっと変わった形の仏像だなって思ったのはつまり、密教の世界を体感しちゃってたってことだほ。

![]() そうだよ。さすがだね、トーハクくん。

そうだよ。さすがだね、トーハクくん。

![]() もう何年も広報大使やってるんだほ。

もう何年も広報大使やってるんだほ。

ところで西木研究員、空海さんはこの初期密教の仏像を見て、“おー、これは密教だ”って分かったのかほ?

![]() うーん、分からなかったと思う。空海は当時、中国からすでに日本に入ってきた密教経典を読んで、これをちゃんと本場で勉強したいという決意で中国に渡ったといわれているんだ。

うーん、分からなかったと思う。空海は当時、中国からすでに日本に入ってきた密教経典を読んで、これをちゃんと本場で勉強したいという決意で中国に渡ったといわれているんだ。

そして空海は中国で勉強して思いを強くしたんだね。これは密教として日本に持ち帰ろうって。

![]() そーなんだほ。それで、時代的にそれが中期密教だってのは大体わかったほ。

そーなんだほ。それで、時代的にそれが中期密教だってのは大体わかったほ。

じゃあ、初期密教と中期密教の経典だと何がちがうんだほ?

![]() 大日如来、不動明王、愛染明王、この辺が全部、中期密教の経典になって新しく出てくる仏様だよ。

大日如来、不動明王、愛染明王、この辺が全部、中期密教の経典になって新しく出てくる仏様だよ。

この時代の密教では、大日如来が中心。大日如来がすべての仏、世界そのものを生んだ源にある、そういう考えなんだ。

重要文化財 大日如来坐像 平安時代・11~12世紀

重要文化財 愛染明王坐像 鎌倉時代・13世紀

![]() でもなんか、この展示室には名前が漢字じゃないカタカナの仏像もあるほ。

でもなんか、この展示室には名前が漢字じゃないカタカナの仏像もあるほ。

![]() うーん、やはりさすがだねトーハクくん。話が進めやすいよ。

うーん、やはりさすがだねトーハクくん。話が進めやすいよ。

初期密教、中期密教ときて残るのは・・・

![]() 後期密教!

後期密教!

![]() インドでは、空海が勉強した時点の密教よりもさらに先に進んだ、発展していった密教があって、カタカナの仏像たちはまさに後期密教の代表なんだ。

インドでは、空海が勉強した時点の密教よりもさらに先に進んだ、発展していった密教があって、カタカナの仏像たちはまさに後期密教の代表なんだ。

いうなれば、われわれ日本人が知らない密教の到達点といえる存在だね。

![]() ぜんぜん見たことない形の仏像だから、ちょっとびっくりしたほ。

ぜんぜん見たことない形の仏像だから、ちょっとびっくりしたほ。

![]() そうだよね。後期密教はインドやネパール、チベットで発展したんだけど、清時代の中国でも盛んに信仰されたんだ。ところが、日本にもこの後期密教は断片的に入ってきてたけど、一切目にしてはいけない秘義として隠され、排除もされてきた。つまり受け入れられなかったんだね。

そうだよね。後期密教はインドやネパール、チベットで発展したんだけど、清時代の中国でも盛んに信仰されたんだ。ところが、日本にもこの後期密教は断片的に入ってきてたけど、一切目にしてはいけない秘義として隠され、排除もされてきた。つまり受け入れられなかったんだね。

![]() なんでだほ?

なんでだほ?

![]() 後期密教の仏像には初期密教、中期密教にはない強烈な特徴があるからかな。

後期密教の仏像には初期密教、中期密教にはない強烈な特徴があるからかな。

![]() おっ? いったいなんだほ?

おっ? いったいなんだほ?

![]() インド風さ。

インド風さ。

![]() インドふう?

インドふう?

![]() そう。一番わかりやすいのが、頭がたくさんあったり、腕が何本もあったりという異形の姿、人とは異なるその形だよ。

そう。一番わかりやすいのが、頭がたくさんあったり、腕が何本もあったりという異形の姿、人とは異なるその形だよ。

![]() それは、初期密教も中期密教もそうだほ。

それは、初期密教も中期密教もそうだほ。

![]() 後期密教の仏像は本当にインドっぽい、インパクトのあるビジュアルが特徴で、これが密教彫刻の一番の魅力といってもいいくらい。

後期密教の仏像は本当にインドっぽい、インパクトのあるビジュアルが特徴で、これが密教彫刻の一番の魅力といってもいいくらい。

密教はそもそもインド起源の宗教なので、インド風ていうのがすごく大事なんだ。

![]() インド風が濃厚って、例えばどんなことだほ?

インド風が濃厚って、例えばどんなことだほ?

![]() さっき見せた初期密教の十一面観音菩薩立像は、本面(正面の顔)以外の顔が小さくて飾りみたいになってる。本面の上に頭上面がくるっと配置されてるの対し、一方、後期密教の八臂十一面観音菩薩立像を見てみると、頭上面はもっと大きい顔だし、上に積み上げていく造形でしょ。

さっき見せた初期密教の十一面観音菩薩立像は、本面(正面の顔)以外の顔が小さくて飾りみたいになってる。本面の上に頭上面がくるっと配置されてるの対し、一方、後期密教の八臂十一面観音菩薩立像を見てみると、頭上面はもっと大きい顔だし、上に積み上げていく造形でしょ。

十一面観音菩薩立像の頭上面

八臂十一面観音菩薩立像 中国 清時代・17~18世紀、頭上面

![]() トーテムポール見たいだほ。

トーテムポール見たいだほ。

![]() 3面づつ3段だよ。見るからに、うぉーって形をしてる。

3面づつ3段だよ。見るからに、うぉーって形をしてる。

日本人からすると顔がどんどん上に重なっているの、すごい違和感があると思うよね。

![]() うぉー

うぉー

![]() どうした、トーハクくん。

どうした、トーハクくん。

![]() 西木研究員、このバジャバジャなんとかってのはもう、怪獣にしかみえないほ。

西木研究員、このバジャバジャなんとかってのはもう、怪獣にしかみえないほ。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像 中国 清時代・17~18世紀 東ふさ子氏寄贈

![]() ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像だよ。これは男性の仏ヴァジュラバイラヴァと奥さんである女性の仏が抱き合ってる姿なんだ。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像だよ。これは男性の仏ヴァジュラバイラヴァと奥さんである女性の仏が抱き合ってる姿なんだ。

少し話したけど、中期密教では大日如来がほかの仏さまを生みだす存在だったよね。

後期密教ではもっと現実的な考え方になって、大日如来が仏様を生むとか抽象的な感覚で説いていたのも、本来は男女の営みがないと生まれないじゃないかっていう話に変わっていったんだ。

![]() ??

??

![]() 子どもがいるところには、お父さんとお母さんがいるでしょ、ってこと。

子どもがいるところには、お父さんとお母さんがいるでしょ、ってこと。

経典の主役になる本尊(男性の仏)とあわせて、その配偶者が想像されるようになり、両者セットで信仰されるようになった。それがこんどは、経典に出てくるほかの仏様たちが生まれてくるのを表現するために抱き合っている形になって、この抱き合った姿こそが最強の姿だとして信仰されていく。

これには、当時インドで爆発的な人気を誇った女神信仰の影響もあったみたい。

![]() ふーん。ってことはインドやチベットの人みんな、この密教界最強の仏像を崇拝したのかほ?

ふーん。ってことはインドやチベットの人みんな、この密教界最強の仏像を崇拝したのかほ?

![]() ううん。それがそうじゃなくって、決して一般的なわけではなかったんだよ。

ううん。それがそうじゃなくって、決して一般的なわけではなかったんだよ。

やっぱり、きわどい表現だということで、普通の人が立ち入れるエリアには安置されなくて、あるいは安置されても腰から下に布をかけられて結合部分が見えないようにしてあったんだ。

![]() 配慮されてたんだほ。

配慮されてたんだほ。

![]() そう、秘仏だったんだね。ただ、限られた僧侶とかには、こういうもののほうが力があると信仰されていた。

そう、秘仏だったんだね。ただ、限られた僧侶とかには、こういうもののほうが力があると信仰されていた。

![]() 力がある?

力がある?

![]() 力があるんだよ。

力があるんだよ。

トーハクくん、怪獣みたいっていったよね。ヴァジュラバイラヴァのこの顔は水牛で、この水牛はヒンドゥー教の死神ヤマの象徴なんだ。

ヴァジュラバイラヴァ父母仏立像の顔

![]() 西木研究員のブログに書いてあったほ。東寺展の大威徳明王騎牛像の水牛も確か・・・

西木研究員のブログに書いてあったほ。東寺展の大威徳明王騎牛像の水牛も確か・・・

![]() そ、どっちも同じ死神ヤマを象徴したものだよ。水牛に乗っかっちゃったのが大威徳明王騎牛像、いっそ顔にしちゃえってのがヴァジュラバイラヴァだね。

そ、どっちも同じ死神ヤマを象徴したものだよ。水牛に乗っかっちゃったのが大威徳明王騎牛像、いっそ顔にしちゃえってのがヴァジュラバイラヴァだね。

結局、ヒンドゥー教よりも優れていることを広めるために、こうやって相手の概念を使わないと説明できなかったわけだ。

![]() ヴァジュラヴァイラヴァはさらに奥さんも参戦したってわけなんだほ。

ヴァジュラヴァイラヴァはさらに奥さんも参戦したってわけなんだほ。

![]() このチャクラサンヴァラ父母仏立像の足元もぜひ見てほしいなぁ、トーハクくん。

このチャクラサンヴァラ父母仏立像の足元もぜひ見てほしいなぁ、トーハクくん。

こっちは、ヒンドゥー教のシヴァ神夫婦を踏んでいる。

チャクラサンヴァラ父母仏立像 中国・チベットまたはネパール 15~16世紀 服部七兵衛氏寄贈

![]() ヒンドゥー教のシヴァを踏んづけているってことで、ヒンドゥー教より優れた仏教だというのを表現したほ?

ヒンドゥー教のシヴァを踏んづけているってことで、ヒンドゥー教より優れた仏教だというのを表現したほ?

![]() 分かってきたね。

分かってきたね。

ヒンドゥー教の影響をうけて密教ができた、あるいはヒンドゥー教に対抗して密教ができた。

ここに皮肉があって、インドではヒンドゥー教のほうが圧倒的だったのは火を見るよりあきらかなのに、対抗してても結局その表現を借りないと、密教の優位性を説明できない。

けど、その時点でもう優位性がないってことになっちゃう。

この特集に展示してある仏像はすべて、そういう概念のもとに生まれた仏像なんだよ。

![]() なんか密教の背景をちょっと知っただけで、もっとじっくり見たくなってきたほ。

なんか密教の背景をちょっと知っただけで、もっとじっくり見たくなってきたほ。

西木研究員、抱き合ってる姿が最強ってことは、5歳のぼくが言うのもなんだけど、愛が最強かほ?

![]() 愛、ラブ、・・・(ふふっ)どうだろう。それについては秋にでもまた、お話ししたいね。

愛、ラブ、・・・(ふふっ)どうだろう。それについては秋にでもまた、お話ししたいね。

さあトーハクくん、広報大使として締めくくりの時間だよ。

![]() ほほーい! 特集「密教彫刻の世界」は本館14室で6月23日(日)まで開催だほ。

ほほーい! 特集「密教彫刻の世界」は本館14室で6月23日(日)まで開催だほ。

初期密教は日本現存最古の十一面観音菩薩立像、中期密教の大日如来坐像、後期密教ならではのバジャバジャ父母仏立像(![]() ヴァジュラバイラヴァね)などなど、まさに密教彫刻の世界が満載!

ヴァジュラバイラヴァね)などなど、まさに密教彫刻の世界が満載!

東寺展を見る前でも後でも、ちょーオススメだほ。

![]()

![]() みなさんのご来館を、お待ちしてまーす!

みなさんのご来館を、お待ちしてまーす!

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、特集・特別公開、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2019年05月17日 (金)

「国際博物館の日」(5月18日)を記念して、恩賜上野動物園と国立科学博物館と連携して行う、「上野の山で○○めぐり」も今年で13回目。

3館園それぞれの持ち味を生かした上野ならではの大人気イベントです。

これまではサルやゾウなど、特定の動物をテーマにしてきましたが、今年はガラッと見方を変えて、動物がもつ特徴に焦点を当てたテーマでツアーを実施しました。

今年のテーマは・・・動物の「ツノ」!

5月12日(日)にツノのある動物をテーマに上野動物園→国立科学博物館→東京国立博物館(トーハク)の順にめぐりました。

【今年のツアー日程はコチラ 】

参加者への説明の様子

まずは上野動物園。動物解説員の小泉祐里さんと「生きている動物のツノ」を観察します。

上野動物園でエゾシカを観察

エゾシカ(シカ科)のツノは毎年春に生え変わります。今年は3月30日に抜け落ちました。頭をみると新しいツノがすこしのび始めている様子がわかります。このツノは秋までのび続けるそうです。

上野動物園でカモシカを観察

いっぽう、カモシカはシカという名前がついていますが、実はウシの仲間(ウシ科)です。ウシ科のツノは生まれたときから生え変わらないのだそう!

上野動物園でシカのツノの生え方について解説中

バーバリーシープやクロサイのノの標本を実際に触ってみます

ひとことで「ツノ」といってもさまざま。動物たちそれぞれにいろいろな特徴があり、ツノの太さや硬さ、枝分かれの数、重さや形のちがいなどをじっくり観察していき、続いて国立科学博物館へゴー。

国立科学博物館 研究員の藤田祐樹さんに「絶滅動物のツノ」をテーマに、お話を伺いました。

国立科学博物館でジャイアントバイソンの標本を見学

動物園で観察した、今も生きている動物たちと絶滅した動物のツノを見比べてみたり、骨格を見ながらどのようにツノを使っていたか探っていきます。

国立科学博物館でアルシノイテリウムの標本を見学

次にトーハクへ移動し、平成館企画展示室で展示中の親と子のギャラリー「ツノのある動物」(~2019年5月26日(日)まで) を教育講座室の阿部楓子さんが紹介しました。

美術工芸品や道具に使われたツノや、恐ろしさや神聖なものの象徴としてのツノ、ヒトが想像した空想の動物など、ツノはいろいろな姿で登場します。

トーハクでヒトがそうぞうしたツノについて解説中

東京国立博物館で展示室内を見学

最後は本館地下みどりのライオンに移動して、参加者のみなさんに3つの施設で見たツノをヒントに「こんなツノがあったらいいな」と思うツノをグループごとに描いてもらいました。

理想のツノを描画中

カラフルに装飾されたツノ、重厚なツノ、日除けのように広がったツノ、はたまた植物が生えたツノなど、新たなアイディアや発見を取り入れた、楽しいツノがたくさん発表されました!

解説を担当してくださったみなさんもあっと驚くような楽しいワークショップとなりました。

まとめの様子

多くの文化施設が並立する上野ならではのこのツアー。さて来年のテーマはどうしましょうか。

平成館企画展示室で展示中の親と子のギャラリー「ツノのある動物」(~2019年5月26日(日)まで) では会場のアンケート欄にて来年のテーマを募集中です。

みなさんの斬新(ざんしん)なアイディアをお待ちしております!

来年もどうぞお楽しみに。

| 記事URL |

posted by 竹下みき(教育講座室) at 2019年05月16日 (木)

特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」(3月26日(火)~6月2日(日))は、5月16日(木)午前、来場者30万人を突破しました。多くのお客様にお運びいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

記念すべき30万人目のお客様は、千葉県千葉市からお越しの川本紘子さん。川本さんには記念品として、本展図録とトートバッグ、クリアファイルなど、本展オリジナルグッズを贈呈しました。

特別展「国宝 東寺」30万人セレモニー

右から、当館館長の銭谷眞美、川本さん、そしてトーハクくんもお祝いに駆けつけました!

川本さんは日本史がお好きで、日本美術の展覧会をよく見に行かれるとのこと。

「3月末に東寺に行こうと思っていたのですが、ちょうど東京で展覧会が開かれることを知りました。この展覧会で、仏像曼荼羅を見るのがとても楽しみです」とお話しくださいました。

沖松研究員のブログにも書かれていた重要文化財 両界曼荼羅図(元禄本)胎蔵界は、5月19日(日) まで展示中です。5月21日(火)から6月2日(日)までは金剛界が展示されます。どうぞお見逃しなく!

カテゴリ:news、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2019年05月16日 (木)

特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―」開幕!

5月3日(金・祝)から特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―」が開幕しました。

会場入り口

本館特別5・特別4・特別2・特別1室にて開催している本展はサブタイトルのとおり、雪舟、永徳、光琳、北斎をはじめとした日本美術のスーパースターの作品ばかりがずらりと勢ぞろいしています。

それでは、本展の展示作品を少しだけご紹介します。

その1

見よこの迫力! 泣く子も黙る唐獅子図屛風[からじしずびょうぶ]

唐獅子図屛風 右隻:狩野永徳筆 安土桃山時代・16世紀 左隻:狩野常信筆 江戸時代・17世紀 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

会場に入るとまず、私達をお出迎えしてくれるのはこちらの唐獅子図屛風です。縦が約2.2メートル、横が約4.5メートルと破格なサイズです。どんな作品か知らずとも、この圧倒的なスケールにみな釘付けになること間違いないです。また、いきなりクライマックスを迎えるかのようなラスボス感がたまりません。右隻は狩野永徳、左隻は永徳の曾孫の常信が描きました。両者の異なる画風もお楽しみください。

ほかにも特別5室には、永徳の檜図屛風[ひのきずびょうぶ]、伝永徳の四季草花図屛風[しきそうかずびょうぶ]、下絵が永徳筆という伝承もある芦穂蒔絵鞍鐙[あしほまきえくらあぶみ]を展示しています。永徳の画業をしのばせる名品をぜひご覧ください。

その2

小画面に広がる強さ、秋冬山水図[しゅうとうさんすいず]

国宝 秋冬山水図 雪舟等楊筆 室町時代・15世紀末~16世紀初 東京国立博物館蔵

禅僧画家の中でも特に有名な雪舟の本作品を見たことのある方はいらっしゃるかと思います。垂直に降りてくる崖の線や山の岩肌からは何か硬さや強さが感じられ、ジグザグ模様にも見える筆の太さ、濃さからは、小さな画面ながらも強い作品として印象に残ります。

その3

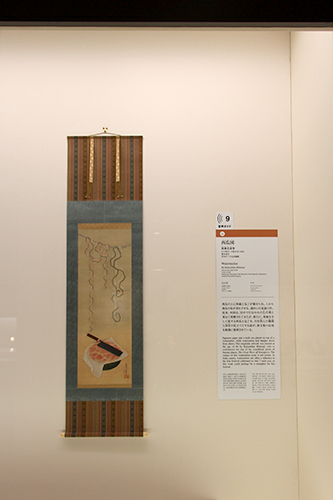

西瓜の上に置かれた包丁の意味は? 西瓜図[すいかず]

西瓜図 葛飾北斎筆 江戸時代・天保10年(1839) 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

こちらは葛飾北斎が80歳の年に描いた西瓜図です。縄からくるくると垂れ下がる西瓜の皮、西瓜の果汁を吸った和紙の上に置かれた包丁。何とも言えないこの組み合わせは何かを見立てたのでしょうか。謎めいたモチーフたちが魅力的で、ついつい惹きこまれてしまいます。

その4

新緑に癒されること間違いなし、新緑杜鵑図[しんりょくとけんず]

重要文化財 新緑杜鵑図 与謝蕪村筆 江戸時代・18世紀 文化庁蔵

この時期トーハクで見るのにぴったりの新緑杜鵑図は、俳人としても著名な与謝蕪村が、新緑の上をホトトギス(杜鵑)が飛んでいく一瞬をとらえた作品です。きれいな新緑のなか、ホトトギスの声が聞こえてくるかのようで、癒されること間違いありません。遠くに見える山も描かれていますが蕪村は何を思って、遠くを眺めていたのかとも思いを馳せます。蕪村は池大雅とともに日本文人画の大成者と言われますが、同じ部屋には池大雅の前後赤壁図屛風[ぜんごせきへきずびょうぶ]が展示されていますので、お見逃しなく。

その5

何度も描きなおし生まれた渾身の大作、龍蛟躍四溟[りゅうこうしめいにおどる]

龍蛟躍四溟 横山大観筆 昭和11年(1936) 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

こちらは横山大観が昭和天皇に献上するために何度も描きなおして制作した龍蛟躍四溟です。龍と蛟[みずち](龍の一種)を描いた屛風で、作品名は四方の海に踊る龍という意味です。画面左下の黄色い渦などから、幻想の生き物である龍が持つオーラが見えるかのような迫力が感じられ、畏怖の念さえも覚えます。

まだまだ見応え充分な作品が展示されいている本展は、今回ご紹介した作品含め6月2日まで全作品を全期間展示します。6月2日まで平成館で開催中の東寺展とあわせてぜひお越しください。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 柳澤想(広報室) at 2019年05月15日 (水)

こんにちは。中国陶磁を担当する三笠です。

突然ですが、平成26年(2014)は、トーハクにとって、そして未熟ながら中国陶磁を研究してきた私にとって、記念すべき1年でした。

その理由は第一に、東洋陶磁コレクションの寄贈者、横河民輔(1864~1945)の生誕150年にあたる年であったこと。1年の長きにわたり、東洋館5室において100件を超える横河コレクションの名品を展示しました。

第二に、特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」が開催され、台北故宮が所蔵する第一級の中国美術コレクションが公開されたこと。陶磁器は、4点の汝窯青磁(じょようせいじ)を筆頭に、宋時代から清時代までおよそ30点の優品がやってきました。

そして、この「神品至宝」展に合わせて、東洋館で横河コレクションの青磁作品とともに、特集「日本人が愛した官窯青磁」を開催したことです。この時、日本に伝わった貴重な汝窯青磁の盤が出品されました。翌年、トーハクに寄贈されたあの盤です!

青磁盤 中国・汝窯 北宋時代・11~12世紀 香取國臣氏・芳子氏寄贈 東京国立博物館蔵

北宋王朝がつくらせたと伝わる稀少な汝窯の青磁。この盤は、1950年代に日本国内で発見され、のちに小説家の川端康成(1899~1972)が手にしたことでも知られます。

今回この1089ブログで紹介する特集「中国の青磁―蒐集と研究の軌跡」は、汝窯青磁が加わって一層の充実をみたトーハクの中国青磁コレクション形成の歴史を、蒐蔵品に沿ってたどるものです。とくに注目していただきたいのは、中国陶磁コレクションの中核を担う横河コレクションの寄贈(計7回行なわれ、第1回は昭和7年(1932)9月。)以前、おもに明治期の様相です。

まず、明治7年(1874)、トーハクの中国青磁第1号の蒐蔵品となったのは、こちらの作品でした。

青磁牡丹唐草文大瓶 中国・龍泉窯 明時代・15世紀 明治7年(1874) 田中芳男氏寄贈 東京国立博物館蔵

室町時代以降に日本にもたらされ、寺院で荘厳の道具として使用されていたと考えられます。翠緑色の釉が美しい逸品です。

寄贈者の田中芳男(1838~1916)といえば、博物学者で「博物館の父」ともいわれる人物。博物館開設の礎となった明治5年(1872)の文部省博覧会に町田久成(1838~97)とともに携わり、のち長く草創期の博物館を率いました。田中による寄贈品は、文房具や万国博覧会の土産品のほか、銀貨や考古遺物、石碑など多岐にわたり、中国陶磁では本作品に加えて、現在重要文化財に指定されている元青花(げんせいか)の優品「青花魚藻文壺」が知られています。

ただし、当時、列品の増大を目指す博物館の蒐集は、寄贈ではなく購入が圧倒的な割合を占めていました。陶磁器には、寺院から流出したと思われる道具類や、古渡(こわたり)の茶湯道具、懐石道具などがみられます。それらのほとんどは日用品であり、今日の私たちの眼から見れば「鑑賞する」には程遠いものばかりです。

ところが、明治20年代以降になると購入品の性格が一変します。政治的な背景のもと、中国や朝鮮半島において採集、または現地で購入された作品が増加するのです。たとえば「青磁蓮唐草文瓶」のような高麗青磁の優品も、この頃博物館に蒐蔵されたものです。

青磁蓮唐草文瓶 朝鮮 高麗時代・12世紀 明治25年(1892)購入 東京国立博物館蔵

高麗青磁の最盛期、12世紀の一級品。2019年10月20日(日)まで東洋館5階10室にて展示中です。合わせてご覧ください。

そのような高麗青磁の購入品のなかに、中国青磁も交じっていました。蒐蔵当時は高麗青磁と考えられた耀州窯の「青磁印花唐草文碗」などです。

青磁印花唐草文碗 中国・耀州窯 北宋時代・11~12世紀 明治34年(1901)購入 東京国立博物館蔵

現在の陝西省銅川に発見された耀州窯は、北宋~金時代の華北地方を代表する青磁窯の一つ。優品は北宋から高麗へ贈答品として送られました。本作品もおそらくその一例で、高麗の貴人墓から見つかったものかもしれません。

さらに明治も末になると、古代の王陵が集中する中国の開封・洛陽間をつなぐ汴洛鉄道(べんらくてつどう・1904年着工)に象徴されるように、清朝末期に各地で行なわれた鉄道敷設工事にともなって漢、唐時代の遺物が地下から大量に発見されました。この頃の蒐蔵品には、たとえば三彩や加彩の俑のほか、岡倉天心の助手として中国へ渡った早崎稉吉(1874~1956)がもたらした唐~五代の「青磁壺」などがあります。

青磁壺 中国 唐~五代・10世紀 明治41年(1908)購入 東京国立博物館蔵 ※本作品は展示されていません

そして、明治45年(1912)の春、開館したばかりの表慶館において、中国・朝鮮・日本の青磁を400点以上も集めた大規模な特別展覧会「和漢青磁器」が開催されるのです。

東宮御慶事(大正天皇御成婚)奉祝記念として、明治42年(1909)5月に開館した表慶館。

総出品数400点以上って・・・いったいどんな展観だったのでしょうか。

この展覧会については、作品名と生産地、そして出品者を表記した目録(『明治四十五年特別展覧会列品目録』明治45年4月刊行)が残るのみ。残念ながら企画の背景や企画者についてはよくわかっていません。

しかしこの目録によると、帝室博物館(現、東京国立博物館)から52件、うち中国の青磁は28件出品されていました。写真が残らないため確かな照合は難しいものの、その多くは明治33年(1900)以降に蒐蔵されたものであることがわかりました。

明治33年といえば、帝室博物館の美術工芸部長兼美術部長に今泉雄作(1850~1931)が着任した年。昌平坂学問所に学び、明治10年(1877)にフランス・リヨンへ渡り、ギメ東洋美術館の客員をつとめたという人物です。帰国後文部省へ出仕し、東京美術学校(東京藝術大学美術学部の前身)や京都市美術学校(現、京都市立芸術大学)草創期の教育に携わったのち、博物館において美術行政に力を注いだことが知られます。

「横河以前の中国青磁蒐集に、今泉雄作あり!」

と、大きな声を挙げたいところですが、今泉が具体的に何を考え、なぜ青磁に注目したのか、ここから先の謎解きにはもう少し時間がかかりそうです。詳細は拙稿(「東京国立博物館の中国青磁コレクションと研究動向について」『東京国立博物館紀要』第54号、2019年3月)をご参照ください。

今回の特集では、当館の蒐集と研究の軌跡をたどりながら、横河コレクションをはじめとして、明治から平成までおよそ150年のあいだに東京国立博物館が蒐集した中国青磁のなかから、選りすぐりの名品を展示しております。時代や生産地によってさまざまに異なる魅力を放つトーハクの中国青磁を、たっぷりとお楽しみください。

| 特集 中国の青磁―蒐集と研究の軌跡 東洋館 5室 2019年4月23日(火)~ 2019年7月15日(月) |

|

| 記事URL |

posted by 三笠景子 at 2019年05月14日 (火)