1089ブログ

10月6日(火)、特別展「桃山―天下人の100年」がオープンいたしました!

本展覧会は、室町時代末から江戸時代初期にかけての激動の100年に日本人の美意識がどのように移り変わったのかを、安土桃山時代を中心にご覧いただく展覧会です。

おそらく同テーマを扱った展覧会では過去最大規模なのではないかと思います。

事前予約制のため、ご観覧の皆様には大変お手数をおかけしております。

その分、お越しいただいた甲斐があった!と思っていただけるよう、担当者一同、細心の注意を払いながら準備してまいりました。

重要文化財 松鷹図襖・壁貼付(まつたかずふすま・かべはりつけ)

狩野山楽筆 江戸時代・寛永3年(1626) 京都市(元離宮二条城事務所)蔵

作品の展示前に1件1件を丁寧に点検。ひとつひとつの作業を確認しながら進めていきます。

展示中の様子。作品に負担がかからないよう、襖がピッタリを収まる大きさの桟(さん)を設計し、慎重にはめていきます。

そこで、通常よりゆったりご鑑賞いただける今だからこそできる鑑賞のポイントをひとつご紹介したいと思います。

それは、「分野の異なる作品のコラボレーション」です!

大井戸茶碗越しに洛中洛外図屛風をみたり、高台寺蒔絵越しに襖絵をみたり、南蛮漆器越しに南蛮屛風をみたり…。

安土桃山時代の屛風や襖絵を背景に、その時代を生きた人々が実際に触れた優れた器物を展示し、両者を同時に鑑賞するということは、実は通常の展覧会ではなかなか実現できないことです。

本展は前後期合わせて、絵画74件、書跡20件、金工21件、武器武具28件、陶磁50件、漆工25件、染織13件という内訳で構成されており(※途中展示替えがございます)、室町時代末から江戸時代初期にかけての多くの分野の優品が一堂に会します。

ご鑑賞いただく立ち位置によって、見えてくる「桃山」の景色も変化します。

ぜひ皆様のお気に入りの組み合わせを見つけていただければと思います。

本展に合わせて、総合文化展でも同時期の作品を展示しています。

ぜひ博物館全体で、変革期の100年の美をお楽しみください。

カテゴリ:2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「桃山」絵画担当 金井裕子(平常展調整室主任研究員) at 2020年10月16日 (金)

特別展「工藝2020ー自然と美のかたちー」では様々な工芸分野の作品が出展されています。

今回はその分野の中から「陶磁」と「染織」についてご紹介し、あわせて展示作品もピックアップしてご紹介します。

陶磁は、陶土や陶石を主原料とする土器や陶器、磁器などの総称です。

ろくろによる成型やひもづくり(その名のとおり、土をひも状にして積み上げて成型する方法)、型を用いる成型など、形をつくる上でもその手法は様々です。

陶器は原料となる陶土の産地によって、その色やきめの細かさ、粘りなどが異なります。

中世から現代へ続く瀬戸焼や信楽焼、備前焼や、桃山時代以降の樂焼や萩焼の茶陶などが有名です。

磁器は陶石を細かく砕き、粘土状にして成形されます。焼成後は白くて硬く、あまり吸水性のない器胎となります。

磁器の中でも特に有名な有田焼は、佐賀県有田町とその周辺の地域で製造される磁器です。日本で初めて磁器が焼かれた産地でもあります。その他にも石川県の九谷焼、愛知県の瀬戸焼などが知られています。

陶磁は近代に入って西欧の窯業科学や技術がもたらされ、多くの作家が新しい技術と伝統をふまえて、原料の土石や素地の成形、加飾、施釉、焼成などにそれぞれの創意と技術を工夫した多様な制作がおこなわれています。

扁壺「松籟」 森野泰明作 2015年 個人蔵

第3章5室に展示されている森野泰明氏の作品「扁壺「松籟」」は手びねり手法によって成型されており、緑と淡い黄緑の模様は一見すると抽象的ですが、松の梢を吹きぬける風を自然の囁きと感じ取った作家のイメージが表れており、自然の風景を想起させます。

色絵雪花薄墨墨はじき雪松文蓋付瓶 今泉今右衛門作 2019年 個人蔵

第2章4室に展示されている今泉今右衛門氏の作品「色絵雪花薄墨墨はじき雪松文蓋付瓶」は江戸期から伝わる「墨はじき技法」に白の微妙な「雪花墨はじき」と不思議な輝きの「プラチナ彩」をとりいれて制作されています。「墨はじき」とは、墨を用いた白抜きの技法です。

部分図

松の芽の部分には特徴的なプラチナ彩が使用されています。見る角度によって輝きが変化し、作品の色々な表情が楽しめます。

雪の結晶の薄墨墨はじき紋様を背景に、堂々と描かれた常緑の黒松に純白の雪が降り積もり、荘厳かつ清澄感のある作品となっています。

染織は一般的には絹や麻、木綿などの布を染めたり織ったりすることです。身体にまとう衣類や調度類にかぶせる布、空間を彩る掛物、また現代では糸や布によって空間を造形するといった芸術表現の分野にもなっています。

染は布に糊や蠟を塗る、あるいは絞り括って防染し、藍などの染料で染める技法です。手描きの友禅や型を用いた小紋染や型絵染、また蠟染などがあります。

織は木綿や麻、絹、化繊などの糸をたてとよこに交互に組み合わせて布をつくるものです。

真綿から手紡ぎした糸で絣や縞の模様を織り出す紬織や、ところどころ白く残して染めた木綿や麻の糸を組み合わせて織り文様をあらわす絣織などがあります。

染織は日本においては奈良・平安時代には中国や西域アジアの影響を受け、明治以降の近代には西欧やアメリカの影響を受けるなどして、糸や染料の素材や染織の技法に地域的な特色をつくりつつ、特有の染織文化が連綿と形成されてきました。

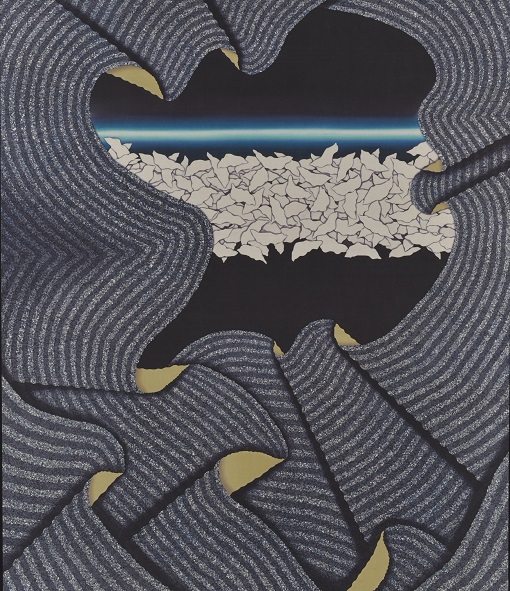

蒼風 小林祥晃作 2015年 個人蔵

第4章8室に展示されている小林祥晃氏の作品「蒼風」は伝統的な技法である蠟けつ染(とかした蠟で文様を描き、染液に浸したあとで蠟の部分を洗い流し、文様をあらわす染色技法)によって制作されており、遥か彼方に吹く風をモチーフとし、その空間に存在するであろう生命や魂などを心象風景として表現されています。

友禅着物 緋格子文 森口邦彦作 2019年 個人蔵

第3章5室に展示されている森口邦彦氏の作品「友禅着物 緋格子文」は伝統的な友禅の技法で、黒と白の格子が交互して立体感を創出し、上品で鮮やかな緋色が空間を有機的に彩ります。

展覧会では上記でご紹介した作品以外にも、多様な分野の工芸作品を82件展示しておりますので、ぜひ会場にて実物の作品をご高覧ください。

カテゴリ:2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 特別展「工藝2020」担当者 at 2020年10月07日 (水)

東洋館で開催中のイベント「博物館でアジアの旅」[9月8日(火)~10月11日(日)]も残すところ1週間を切りました。 今年のテーマは「アジアのレジェンド」です。東洋館1階インフォメーションで配布中のパスポートを片手に、関連作品を探しながら、コロナ禍で人の少ない(涙)東洋館を巡ってみてください。

この記事では、古代エジプトのセクメト女神像と、そのレジェンド(伝説)をご紹介いたします。

東洋館の2階に上がり、展示室(3室)の左奥に見えるのがセクメト像です。

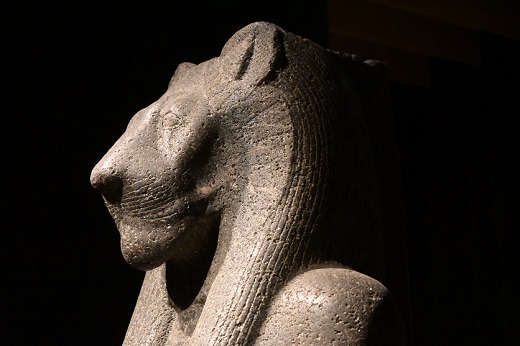

(左右ともに)セクメト女神像 エジプト、テーベ出土 新王国時代(第18王朝アメンヘテプ3世治世)・前1388~前1350年頃

ライオンの頭をもった女性の姿で表現されたセクメト。

古代エジプトの神話には、セクメトは恐ろしい女神として登場します。

その昔、人間たちが、支配者である太陽神ラーに抗おうとしたとき、人間を罰するために遣わされた女神がセクメトでした。セクメトは、その強大な力をもって、人間たちを殺してまわりました。最後はラーが一計を案じ、セクメトをお酒で酔っ払わせることで、穏やかな女神に戻し、最終的に人々が救われた、という物語。今から4000年以上前にさかのぼる古い神話です。

頭にはかつらをかぶり、胸元にアクセサリーを着けています。ちなみに、目は赤く彩色されていたと考えられています。

古代エジプト人は、この強力で攻撃的な女神の一面を、雌ライオンの姿に重ねていたのでしょう。また、セクメトの力は正義と秩序を守るために行使されること、セクメトをなだめることで人々が救われたこと、この2点が物語のポイントです。つまり、セクメトをなだめることで、癒しと安定をもたらすことができると考え、古代エジプトの人々はセクメトを病気や怪我を癒す神様として信仰したのです。

セクメト像の左手を見ると、丸い持ち手のついた十字を握っています。これは生命の象徴である「アンク」で、人々の命と生命力を盛り立てる力を意味していると考えられます。セクメトは、人々を護り、病気や怪我を癒す神様でもあったのです。

セクメトが左手に握っているアンク。

さて、このセクメト像はどこから来たのでしょうか?

これらのセクメト像を作らせたのは、アメンヘテプ3世というファラオ。

有名なツタンカーメンの祖父にあたる人物で、繁栄の絶頂期にあったエジプトを40年近く統治した偉大な王でした。

強固な財政基盤を背景に、各地で神殿の建設や改修を進めたことが特筆されます。

現在のエジプト観光の目玉となっている建造物やモニュメントには、アメンヘテプ3世が手掛けたものが多く含まれます。

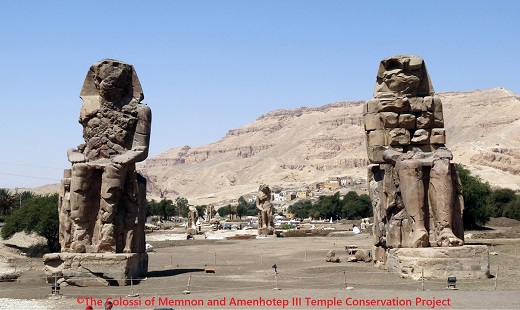

その一つに、「メムノンの巨像」と呼ばれる1対の石像があります。

高さが20メートル近くあるこの像は、アメンヘテプ3世の坐像で、壮大な葬祭神殿の入口に配されていたものです。

メムノンの巨像。巨像の後ろに、当時としては最大規模の神殿が広がっていました。現在、H・スルジアン博士が率いる遺跡整備プロジェクトによって、かつての神殿の様相が明らかになってきています。(写真:H・スルジアン博士提供)

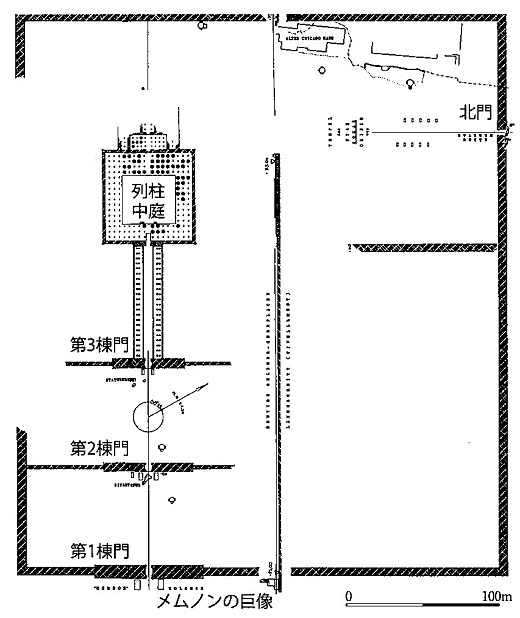

アメンヘテプ3世の葬祭神殿の想定復元図。

(出典:馬場匡浩『古代エジプトを学ぶ ―通史と10のテーマから―』2017年、六一書房、図11-16「アメンヘテプ3世葬祭殿」)

「メムノンの巨像」がある第一棟門を通り、さらに第二、第三の棟門を抜けると、無数の巨大な柱がそびえる建造物がありました。

この列柱建築に数百体ものセクメト像が並べられていたと考えられています。

近年のスルジアン博士のチームの発掘調査では、神殿内部に残っていたセクメト像が出土しており、博士によればその数は280体にも及んでいるそうです。

出土したセクメト像。学術的な発掘調査は葬祭神殿のどこにセクメト像が並べられていたのかを探る手掛かりになります。(写真:H・スルジアン博士提供)

古代エジプトの最大規模の神殿であったアメンヘテプ3世の葬祭神殿は、紀元前1200年頃の地震で倒壊したと考えられています。その後、瓦礫が石材を再利用するために持ち出され、いつしか、巨像だけが取り残されました。神殿内にあったセクメト像の多くは、神殿倒壊後に、同じ地域にあるムート女神の神殿に移設されたと考えられます。19世紀に、エジプトで美術品獲得のための発掘が始まると、ムート神殿にあった多くのセクメト像が持ち出され、現在、世界各地のミュージアムで所蔵されています。

東洋館3室に並ぶ2体のセクメト像。

一見して、狛犬の類かな?と感じる方が多いのですが、実は、エジプト史のレジェンド(偉人)ともいえるアメンヘテプ3世にまつわる彫像で、もとは数百体あったうちの2体なのです。

そして、古代エジプト人にとってのセクメトは「恐怖の女神様」であり、人々の病を回復させ、世の中に安らぎをもたらす「癒しの女神様」でもありました。

それでは、アメンヘテプ3世は何のために数多くのセクメト像を作らせ、自身の神殿に祀ったのでしょうか?

当時の中近東で度々流行った疫病を鎮めるためとも、自身の健康状態を回復させるためとも言われていますが、はっきりしたことは分かっていません。

東洋館にお越しの際は、ぜひ、3室のセクメト像をご鑑賞いただき、恐ろしくも親しみのあるセクメトの神話や、壮大なアメンヘテプ3世の葬祭神殿に思いを寄せてみてください。

| 記事URL |

posted by 小野塚 拓造 at 2020年10月06日 (火)

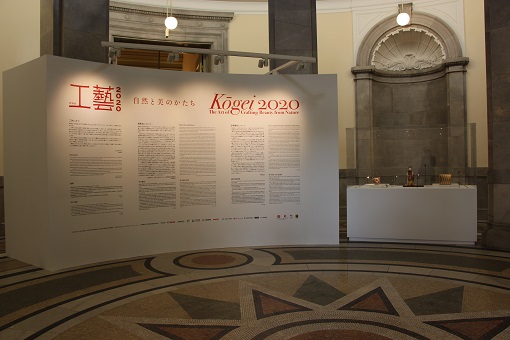

9月21日(月・祝)から特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」が開幕しました!

トーハクくんとユリノキちゃんが会場の様子を簡単に紹介します。

表慶館の雰囲気とバナーの雰囲気がマッチしているほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん! 今から特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」を見にいくほ! ユリノキちゃん、これはどんな展覧会だったほ?

ほほーい、ぼくトーハクくん! 今から特別展「工藝2020-自然と美のかたち-」を見にいくほ! ユリノキちゃん、これはどんな展覧会だったほ?

前、ブログで紹介したの忘れたの? このブログで予習してから行こうね。

前、ブログで紹介したの忘れたの? このブログで予習してから行こうね。

ほほーい、読んだほ! じゃーさっそく見にいくほ!

ほほーい、読んだほ! じゃーさっそく見にいくほ!

待ってトーハクくん。事前予約はしたかな? 展覧会公式サイトからチケットページにいって、予約しようね。

待ってトーハクくん。事前予約はしたかな? 展覧会公式サイトからチケットページにいって、予約しようね。

予約してきたほ!

予約してきたほ!

会場は表慶館よ。

会場は表慶館よ。

なんか久しぶりに表慶館に入った気がするほ。

なんか久しぶりに表慶館に入った気がするほ。

展覧会やイベントが開催していないときは、閉館しているから、この機会に表慶館そのものもよーく見ておこうね。

展覧会やイベントが開催していないときは、閉館しているから、この機会に表慶館そのものもよーく見ておこうね。

エントランスに入ったら、上も見てみてね。

光が差し込むドーム天井がとてもきれいよ。

それでは展示会場に入るほ!

それでは展示会場に入るほ!

4章構成の最初、第1章「金は永遠に光り輝き、銀は高貴さに輝く」から始まるわ。

4章構成の最初、第1章「金は永遠に光り輝き、銀は高貴さに輝く」から始まるわ。

第1章「金は永遠に光り輝き、銀は高貴さに輝く」展示風景

作品がとても近くで見れるほ!

作品がとても近くで見れるほ!

でも、作品にうっかり触らないよう、足元の目印の外側で見てね。

でも、作品にうっかり触らないよう、足元の目印の外側で見てね。

それに展示台がとてもおしゃれだほ。

それに展示台がとてもおしゃれだほ。

そうよ、トーハクくん。自然と工芸との関係をコンセプトに構成された展示空間そのものも要注目ね。

そうよ、トーハクくん。自然と工芸との関係をコンセプトに構成された展示空間そのものも要注目ね。

象嵌朧銀花器「 チェックと市松」 中川衛作 令和2年(2020) 個人蔵

これは金属でできているほ?

これは金属でできているほ?

そうよ。金、銀、赤銅などの金属が使われているの。模様もよく見てね。

そうよ。金、銀、赤銅などの金属が使われているの。模様もよく見てね。

次にいくほ!

次にいくほ!

次は第2章「黒はすべての色を内に吸収し、白はすべての光を撥する」だよ。

次は第2章「黒はすべての色を内に吸収し、白はすべての光を撥する」だよ。

第2章「黒はすべての色を内に吸収し、白はすべての光を撥する」展示風景

さっきの場所と違って、白い作品、黒い作品が多いからなんだか落ち着いた雰囲気だほ。

さっきの場所と違って、白い作品、黒い作品が多いからなんだか落ち着いた雰囲気だほ。

白磁の陰影や漆の艶やかな黒、礼式の衣裳の黒と白、様々な場面に登場する黒と白の対比を味わってほしいね。

白磁の陰影や漆の艶やかな黒、礼式の衣裳の黒と白、様々な場面に登場する黒と白の対比を味わってほしいね。

森只中 中井貞次作 平成24年(2012) 染・清流館蔵

これは絵画作品ほ?

これは絵画作品ほ?

これは染織作品よ。森の中の生命力やエネルギーが絵画的にも表現されているわね。

これは染織作品よ。森の中の生命力やエネルギーが絵画的にも表現されているわね。

次の章はなんだほ。

次の章はなんだほ。

第3章「生命の赤、自然の気」よ。

第3章「生命の赤、自然の気」よ。

第3章「生命の赤、自然の気」展示風景

赤い作品が多いほ! なんだかエネルギッシュだほ!

赤い作品が多いほ! なんだかエネルギッシュだほ!

そうだね、太陽と大地に育てられる生命の赤は、自然に溢れるエネルギーそのものだね!

そうだね、太陽と大地に育てられる生命の赤は、自然に溢れるエネルギーそのものだね!

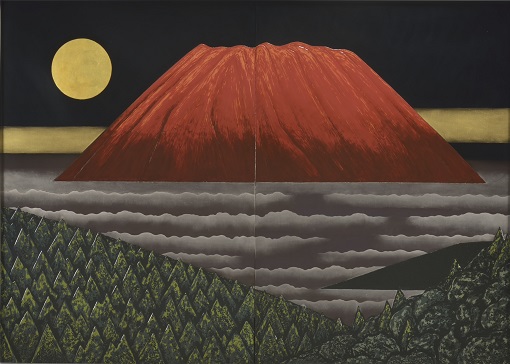

赤富士 伊藤裕司作 平成27年(2015) 個人蔵

富士山だほ!

富士山だほ!

富士山以外もよく見てね。月と雲・霞を金箔、白金粉、金粉で表現されているわ。

富士山以外もよく見てね。月と雲・霞を金箔、白金粉、金粉で表現されているわ。

次で最後ほ?

次で最後ほ?

そうよ。第4章「水の青は時空を超え、樹々と山々の緑は生命を息吹く」。

そうよ。第4章「水の青は時空を超え、樹々と山々の緑は生命を息吹く」。

第4章「水の青は時空を超え、樹々と山々の緑は生命を息吹く」展示風景

さっきとは変わって、なんだか静かな印象をうけるほ。

さっきとは変わって、なんだか静かな印象をうけるほ。

小川が近くで流れる森の中にいるみたいね。水や空の青、森の緑からは自然の気配を感じるわ。

小川が近くで流れる森の中にいるみたいね。水や空の青、森の緑からは自然の気配を感じるわ。

硝子絹糸紋鉢「夕陽」 安達征良作 令和元年(2019) 個人蔵

きれいなガラスの器だほ。

きれいなガラスの器だほ。

照明でどんな表情が見られるか、会場でぜひご覧くださいね。

照明でどんな表情が見られるか、会場でぜひご覧くださいね。

ユリノキちゃん、最後に皆様へひとことお願いだほ!

ユリノキちゃん、最後に皆様へひとことお願いだほ!

82件の全作品を通期で展示しています。いつ来ても、全部見れるので、事前予約の上ぜひご来館ください!

82件の全作品を通期で展示しています。いつ来ても、全部見れるので、事前予約の上ぜひご来館ください!

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2020年09月29日 (火)

現在、東洋館では「博物館でアジアの旅 アジアのレジェンド」[9月8日(火)~10月11日(日)]を開催中です。レジェンドにまつわるアジア各地の作品を展示している本企画。館内の看板などには、インドの英雄クリシュナが登場しています。

東洋館の入口にも、クリシュナがずらり。

クリシュナはヒンドゥー教の神です。聖典にはクリシュナが無敵を誇る様子と人間臭い姿がともに描かれています。それゆえインドにおいて、クリシュナは、至高の神でありながら、人々から大変愛される英雄でもありました。

クリシュナという名は、本来、「黒い」「暗い」「濃い青の」「皆を引きつける」を意味するサンスクリット語の「クルシュナ」に由来します。またヒンドゥー教ではクリシュナを神ヴィシュヌの化身(アヴァターラ)と考えてきました。そのため、クリシュナの肌の色はしばしば黒や青に塗られてきたのです。

今回のブログではクリシュナを主題として描いた細密画3点から、クリシュナの誕生から青年へと成長するまでを読み解いていきたいと思います。

東洋館13室「インドの細密画」

クリシュナが生誕した場所は、インド北部のマトゥラーという都市です。実はマトゥラーはガンダーラと並んで仏像誕生の地としても知られています。当時、マトゥラーは小国家で、ヤーダヴァという部族が統治していました。

クリシュナの父はヴァスデーヴァ、母はデーヴァキーといいました。デーヴァキーはマトゥラー国の王であったカンサの妹です。

カンサは悪行を重ねていました。それを見かねた神々は、ヴィシュヌがデーヴァキーの胎内に宿り、クリシュナとして誕生するように定めたのでした。

しかしカンサもまたデーヴァキーの子供に殺されるというお告げを聞きます。そこでカンサはデーヴァキーの子供たちを皆殺しにするように企むのでした。

クリシュナが生まれると、ヴァスデーヴァはひそかに赤ん坊のクリシュナを抱いてヤムナー川を渡り、同じ年頃の赤ん坊と交換します。こうしてクリシュナはカンサの魔の手からひとまず逃げ落ちることができました。

クリシュナは、マトゥラー近くに住んでいたナンダとその妻ヤショーダの手によって育てられました。

幼少期のクリシュナにまつわるエピソードをひとつご紹介しましょう。

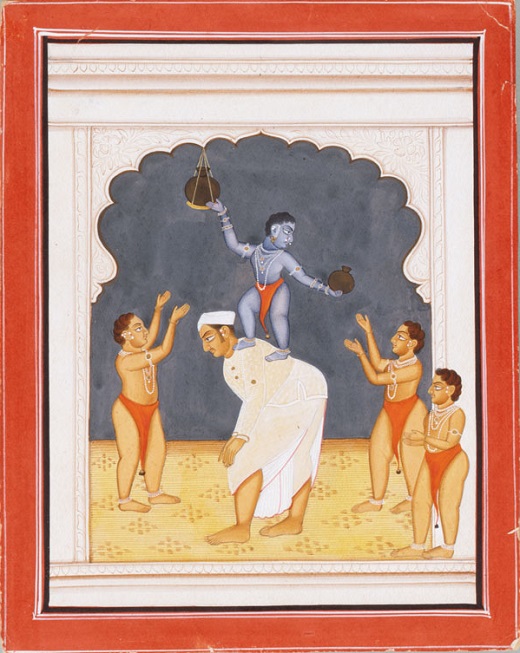

クリシュナがバターを盗み食いするお話です。「バターを盗もうとするクリシュナ(バーガヴァタ・プラーナ)」という細密画を見てみましょう。

バターを盗もうとするクリシュナ(バーガヴァタ・プラーナ) カンパニー派 インド 19世紀中頃 東京国立博物館蔵 東洋館13室にて通期展示

幼少期のクリシュナは普通の子どもと同じように腕白でした。牛飼いの家を訪ねては大好物のバターを盗み食いしていたのです。この絵の中でもクリシュナは召使いを踏み台にして、天井から吊した壺の中からバターを盗み食いしようとしています。

続いては青年期のクリシュナにまつわるエピソードをご紹介しましょう。クリシュナが山を持ち上げて、牛飼いたちを雨から守るお話です。「ゴーヴァルダナ山を持ち上げるクリシュナ」という細密画を見てみましょう。

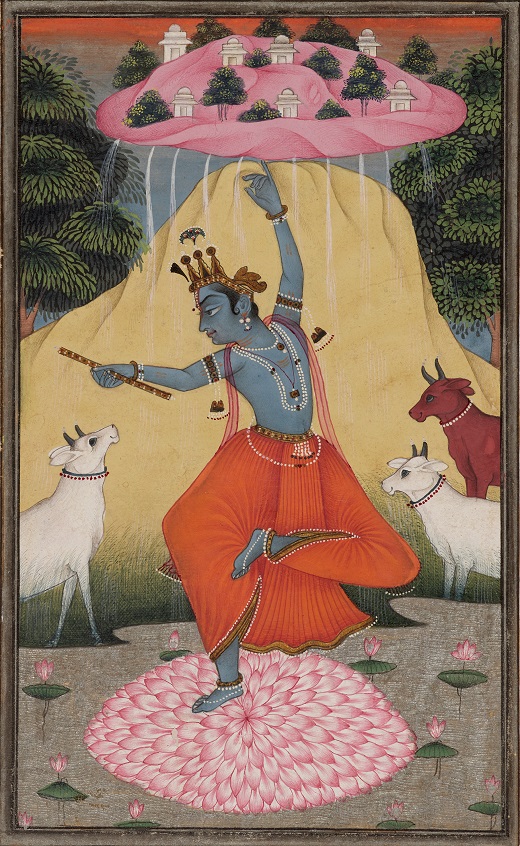

ゴーヴァルダナ山を持ち上げるクリシュナ(部分) ビーカーネール派 インド 18世紀後半 東京国立博物館蔵 東洋館13室にて通期展示

牛飼いたちがインドラの祭祀を準備していると、クリシュナが現れて替わりに家畜や山岳を祭ることを牛飼いたちに勧めます。インドラはこれに怒って大雨を降らせますが、クリシュナはゴーヴァルダナ山を持ち上げると、指1本で軽々と山を支え、牛飼いたちを雨から守りました。

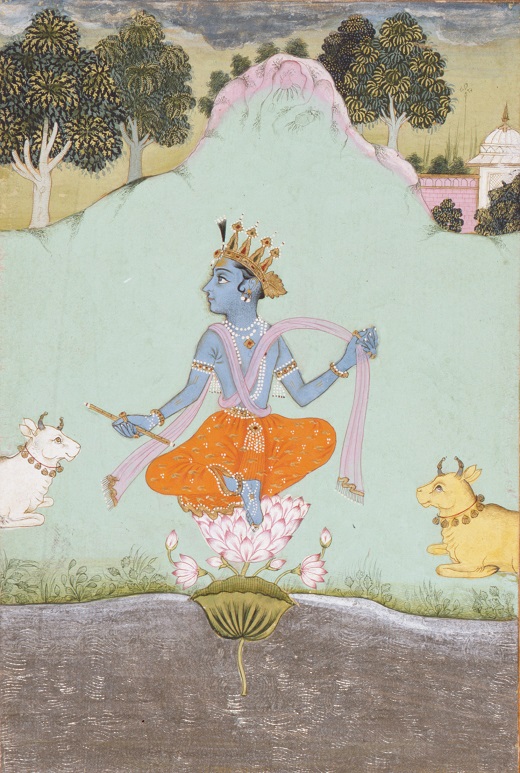

そして最後に「蓮の上に坐るクリシュナ」を見てみましょう。

蓮の上に坐るクリシュナ(部分) ビーカーネール派 インド 18世紀前半 東京国立博物館蔵 東洋館13室にて通期展示

精悍な青年へと成長したクリシュナが、右手にバーンスリーと呼ばれる横笛をもって蓮の花の上に坐っています。あたかも仏陀が蓮の上で化生しているかのようです。

しかもこの蓮の花はかつてクリシュナの父ヴァスデーヴァがカンサの魔の手から赤ん坊のクリシュナを守るために抱いて渡ったヤムナー川のほとりに咲いているのです。

クリシュナの誕生の秘密は、世界の秩序を維持するヴィシュヌが化身したものでした。幼少期のクリシュナはヴィシュヌの神性が覚醒する前の段階のようで、まだまだ人間の子供と変わりません。しかし青年期に至ると、その片鱗が見えてきます。

今回「博物館でアジアの旅 アジアのレジェンド」に展示されているインドの細密画からは、クリシュナがレジェンドへ成長する前段階をうかがい知ることができるのです。

| 記事URL |

posted by 勝木言一郎(東洋室長) at 2020年09月17日 (木)