1089ブログ

私たち博物館には、実際に足を運んでいただけなければ、わからないことがたくさんあります。

その一つが作品の大きさ。まずはこの大きさをご覧ください。

宮廷画家たちの作品が並ぶ今季の8室は、明代宮廷に迷い込んだような豪華な空間!

東洋館8室で4月7日まで展示中の「呂紀「四季花鳥図」と中国花鳥画の精華」から、周全「獅子図」をご紹介したいと思います。

今まで周全は漠然と明代の宮廷画家であろう、ぐらいしかわかっていませんでしたが、近年研究の発展によって、より詳細なことがわかってきました。

『明実録』という、明代宮廷の公式日誌のような膨大な記録がありますが、そのなかに、周全の死亡記事と略伝が付されています。

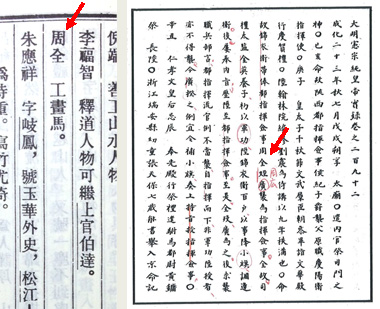

(左)『図絵宝鑑』巻六、には「画馬に工(たく)み」という一行記事のみでした。

(右)『明実録』はお隣の東京文化財研究所で閲覧することができます。

それによると周全は、安南人太監(あんなんじんたいかん:ベトナム人の宦官(かんがん))であった金英(1394-1456)の養子となり、成化16年(1480)冬10月までには都指揮僉事千戸(としきせんじせんこ)という役職にのぼったことが記されています。

「獅子図」には「直文華殿錦衣都指揮周全写(ちょくぶんかでんきんいとしきしゅうぜんしゃ)」の落款があります。

文華殿とは紫禁城の殿閣の名前で、今も北京・故宮博物院にいくと、陶磁器展示館になっており、参観することができます。

明代の宮廷画家は武階を授けられ、仁智殿、文華殿、武英殿などで働いていました。

(左)「北京・故宮博物院の文華殿。

「文華」とは文化が栄える様子。ちなみに、奈良の大和文華館の“文華”もここからきています。

(右)明治34年に購入された本作品の落款は、東博の技手であった斎藤謙によって写し取られ、「支那画家落款印譜」(明治39年(1906)刊)に所収されています。

また東京国立博物館では、平成20年から22年にかけて本格修理を行いました。

その時、獅子の肉身部全体に白色顔料による裏彩色が施されているのが確認されました。

(左)裏彩色が施された裏面、(右)表面

詳細は、東京国立博物館文化財修理報告XI平成21年度をご覧ください。

(左)ふんわりしたタテガミには裏彩色によるグラデーション効果が。

(右)表面からでも画絹(がけん)の間から裏彩色が透けて見えます。

(当たり前ですが)裏彩色は画の表面からでもよく観察できます。

たてがみの部分をよく見ると、途中までがグラデーションのように白くなり、ふんわりと描かれています。これが裏彩色の効果です。

しかも茶色と墨で毛を描くことで、立体感を表していることがわかります。

横2メートル近くの巨幅であり、通常は縦に使う画絹(がけん)を横にして使っていることからも、本来は軸装ではなく、壁画や衝立の一部であった可能性もあります。

今でも紫禁城にいくと「貼落(ティエ ルオ)」という画絹に描いた巨大な絵が宮殿の壁に貼ってあるのをみることができます。

となると「獅子図」もかつては壁面に貼られ、紫禁城や宦官たちの邸宅を飾っていたのかもしれません。

左は紫禁城内の貼落画の例

宮殿の壁に貼られて鑑賞される中国独特の形式です。

たくさんの研究者、技術者のたえまない努力のもと、文献と修復の両方によって得られた新しい情報によって、600年前の画家の具体的な姿も徐々に明らかになりつつあります。

この瞬間こそ博物館で働いている人間にとって最高に嬉しい時間でもあり、その喜びを皆様と共有できることを喜んでいます。

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2013年03月06日 (水)

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」10万人達成!

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」(2013年1月12日(土)~4月7日(日)本館特別5室)は、

2013年3月5日(火)午前、10万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただき、心より御礼申し上げます。

10万人目のお客様は、東京都板橋区よりお越しの瀧澤 麗さんです。

記念品として、東京国立博物館長 銭谷眞美より、本展図録と展覧会オリジナルグッズの賓頭盧尊者坐像を贈呈いたしました。

円空展10万人セレモニー

左から、銭谷眞美館長、瀧澤 麗さん

3月5日(火) 東京国立博物館本館にて

瀧澤さんは、トーハクには特別展を見に時々ご来館いただいているとのこと。

「これほどたくさんの円空仏が一同に会する機会はなかなかないと聞きました。特に千光寺の「秘仏 歓喜天立像」を見るのが楽しみです」とお話いただきました。

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」は、会期終了まで残すところあと約1ヶ月です。

円空屈指の名作「両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)」をはじめ、初出展の「金剛力士(仁王)立像 吽形(こんごうりきし(におう)りゅうぞう うんぎょう)」などどれも必見です。

ご来館を心よりお待ちしております。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2013年03月05日 (火)

特別展「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」(2013年1月12日(土)~4月7日(日)本館特別5室)は、

会期の半分を過ぎました。

展示室は連日多くのお客様にお越しいただいていますが、

展示室をでたところにある円空展のミュージアムショップもお客様でにぎわっています。

今回はミュージアムショップの人気商品をご紹介します。

全商品の中で今一番売れているものがこちら!

A4ダブルクリアファイル 特別展 飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-オリジナルグッズ

650円(税込)

表・裏面はたくさんの円空仏、中面は森をイメージしたデザインとなっています。

シングルクリアファイル(400円(税込))もあります。

つづきまして人気商品はこちら!

円空仏スタンプ 特別展 飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-オリジナルグッズ

各630円(税込)

左から狛犬、両面宿儺、如意輪観音、宇賀神と全4種類あります。

どれがいいか迷いますね。

また、こちらは4分の1のスケール(約10cm)の賓頭盧尊者坐像(びんずるそんじゃざぞう)。

賓頭盧尊者坐像 特別展 飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-オリジナルグッズ

3950円(税込)

茶筒のような箱に入っており、強化プラスティック樹脂製で全て職人の手作業による仕上げで彩色は一体一体手塗りです。

限定数1000個ですが残すところあとわずかのようです。

やはり素材は「木」の方ががよいという方はこちらをどうぞ。

さまざまな種類があり、3780円からご用意しています。

手作りのため、ただいま製作中のものもあるようです。

もちろん、図録もおすすめです!

図録 1800円(税込)

表紙は木目調で温かみがあります。

また、展示ではご覧いただけない背面や底面の写真も掲載しており貴重です!

展覧会担当者が心をこめて作った1冊、ぜひ手にお取りください。

このほかにも、様々なグッズを販売していますので展覧会の記念、思い出にいかがでしょうか。

*ショップのグッズは売り切れる可能性もあります。ご了承ください。

カテゴリ:2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2013年03月03日 (日)

円空仏は素材である木が造形に大きく関わっています。木の形や質感を最大限生かして造った像は円空と自然の合作と言ってもいいでしょう。

たとえば三十三観音の顔に注目してください。木目が等間隔に通っている柾目(まさめ)の顔と隙間が多い板目(いため)の顔では印象が違いますね。

板目(左から2つめと4つめ)の方がのんびりしていて、柾目の方はまじめそうです。

三十三観音立像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

木目の間隔によっても印象は異なります。宇賀神と弁財天を比べてみましょう。

(左)弁財天坐像および二童子立像のうち弁財天坐像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

(右)宇賀神像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

左の弁財天の方が目が詰んでいて木目が目立ちません。宇賀神の木目も同様だったらその魅力は少し減るのではないでしょうか。

円空が彫り進めている時に節が現われたため、姿を変えたと思われる例がこちら。

僧形立像 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・熊野神社蔵

胸の前の宝珠が中央から少しずれているのは右胸に節があるからでしょう。からだを左にひねった分、顔は右を向いています。動きが出て面白い像になりました。

木を断ち割った時の断面がとても効果的に見えるものもあります。

龍頭観音菩薩立像(部分) 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・清峰寺蔵

木の繊維のつくる曲線が龍の頭に動きを加えています。ここには一切鑿は入れていません。

今回出品作中最大の金剛力士(仁王)立像は横から見ると肩甲骨が出っ張って、腰に向かってすぼまっていく背中のラインがみごとに表現されているように見えます。

しかしこれはもともとの木の形です。円空はこれを見越して仁王像を造ることにしたのでしょう。

金剛力士(仁王)立像 吽形 円空作 江戸時代・17世紀 岐阜・千光寺蔵

円空は木にカミや仏がこもっていると考えていました。だから木の質感、あるいは個々の木が持っている姿にあまり手を加えずに完成としたのです。

東京国立博物館140周年 特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」(~4月7日(日)、本館特別5室)

カテゴリ:彫刻、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2013年03月01日 (金)

王羲之の没後、多くの人々が王羲之の書を理想とし、摸本や拓本を通してその書を学びました。ここでは、明末清初に活躍した王鐸(おうたく)(1592~1652)と、乾隆の三筆の一人に挙げられる王文治(おうぶんじ)(1730~1802)をご紹介しましょう。

王鐸は、明王朝が瓦解し、清王朝が天下を支配した激動の時代に生まれました。明の官僚であった王鐸は、清朝に投降し、明と清の両朝に仕えたので、後世から不節操な人物を意味する「弐臣(じしん)」のレッテルを貼られ、歴史の上ではとても低い評価を与えられています。そのため、王鐸の書は長い間、等閑に付されてきました。

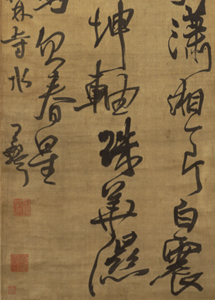

王鐸の書をご覧ください(図1)。典雅な美しさをたたえた王羲之の書とは異なり、いかにも書きなぐった、無粋な書に見えませんか?しかし、じっくりと王鐸の書を眺めていると、王鐸の図抜けた素晴らしさが見えてきます。実は王鐸、同姓の王羲之を殊のほか敬愛し、執拗なまでに王羲之の書を学んでいるのです。

図1: 行書五言律詩軸(部分) 王鐸筆 明~清時代・17世紀 東京国立博物館蔵

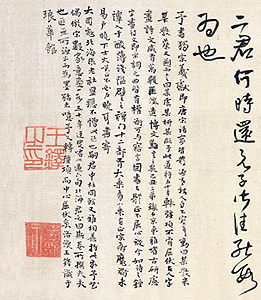

図2は、王鐸が自らどのような書を学んできたかに言及した文章です。世の人々は、私は宋時代の米芾(べいふつ)を学んだとか、さらに遡って唐時代の虞世南(ぐせいなん)を学んだとか言っているけれど、彼らの書も王羲之・王献之(おうけんし)に源を発していることに気付いていない。私は50年このかた、王羲之・王献之の書を学んできた…。

図2: 臨淳化閣帖 書画合璧巻(部分) 王鐸筆 清時代・順治6年(1649) 大阪市立美術館蔵

王鐸の書の魅力は一言で語り尽くせません。当時の知識人たちは、書を学ぶには学問を修めるべきであると考えていました。枝葉末節の技法の習得にうつつを抜かすのではなく、物事の本質をつかもうとしたのです。臨機応変に文字の姿を変えながら、グイグイと書き進め、紙面全体からは見事なオーラが立ち昇っています。

一方、乾隆25年(1760)に第3位の成績で進士に及第したエリート官僚の王文治も、王羲之の書をこよなく愛しました。王文治は、まず王羲之の拓本をとことん鑑賞することが大切であると言っています。

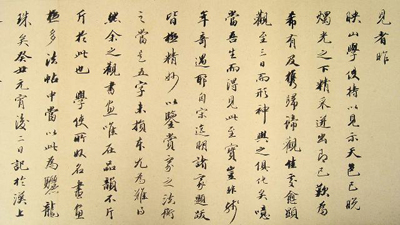

図3は、元時代の呉炳が収蔵していたことから、呉炳本として知られる定武蘭亭序です。その拓本の後ろには、王文治が幸運にもこの名品を鑑賞しえた際の感懐を書き記しています(図4)。

図3: 定武蘭亭序-呉炳本- 王羲之筆 原跡=東晋時代・永和9年(353) 東京国立博物館蔵

図4: 定武蘭亭序-呉炳本-に書き記した王文治の識語

王文治は、友人が所有する定武蘭亭序が、あまりに素晴らしいので借用し、三日にわたってずっと鑑賞しました。王文治は、拓本の来歴などをあれこれ考証するのではなく、あくまでも自らの直感を大切にするタイプでした。そして三日後、王文治は王羲之の書の素晴らしさを感得します。ためつすがめつ、じっくりと定武蘭亭序を鑑賞することで、王文治の感覚が王羲之の書と共鳴し、形を越えた奥深さを理解したのでした。

王鐸と王文治、ともに王羲之の書を何十年にもわたって学び続けることで、自分の理想とする書を見つけ出しました。王羲之の書のどこが素晴らしいのか。そもそも、どのような書が理想であるのか。自問自答を繰り返すことで、あなたにしかたどり着けない桃源郷を見つけてください。

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「書聖 王羲之」(~3月3日(日)、平成館)

カテゴリ:2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 富田淳(列品管理課長) at 2013年02月28日 (木)