1089ブログ

東洋美術の殿堂、ボストン美術館の史上最大規模の日本美術展がついに開幕しました。≪世界初公開≫の作品や、≪幻の国宝≫の里帰りなど、見どころが盛りだくさん。

これから9回にわたり、研究員に見どころについて聞いていきます。題して『至宝とボストンと私』。研究員は一体どんなところに注目しているのでしょうか?それぞれ担当した作品の前でインタビュー。第1回は本展覧会担当研究員のチーフ、絵画・彫刻室長の田沢裕賀さんと、巷で話題沸騰の「奇才 曽我蕭白」のコーナーを見てみましょう。

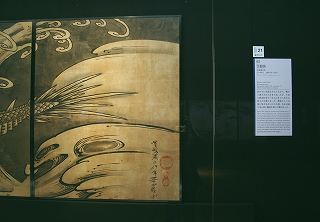

『深まる謎 ~雲龍図~』

雲龍図(うんりゅうず)

曽我蕭白筆 江戸時代・宝暦13年(1763)

広報(以下K):曽我蕭白「雲龍図」の前にやってきました。

田沢さんは東京国立博物館ニュース4・5月号の「ボストン美術館」展特集ページで、『(雲龍図と)対面したらどんな気分になるだろうか』と書かれていましたが、実際に対面してみていかがですか?

田沢(以下T):うーん…(しばらく沈黙。。)

こうやって全体を並べて見たのは初めてなんだけど、なんか繋がりが悪いんだよね。

K:えっ、たとえばどういうところですか?

T:龍の顔の向きやしっぽの位置などを見ると、体の動きに違和感がある。

この作品は元々寺院の襖に描かれていたと考えられているから、本来はこういうふうには並んでいなかったわけだけど。

K:どこにあったのですか?

T:おそらくは播州(現在の兵庫県)か伊勢あたりの寺院だったと思うけれど、はっきりとは分かっていない。

寺院にあったときには、顔の面としっぽの面とが向き合うように堂内に設置され、部屋の中をぐるっと龍が取り囲むような配置だったのではと考えています。

が、そういう配置だと仮定した場合、一番右側の襖に引手があってしかるべきなんです。が、引手の跡が無かったことが今回の修復で判明してしまった…。ますます疑問がわいてきたね。

「このあたりに引手の跡があると思ってたんだけどなあ」(田沢さん)

K:雲龍をめぐるミステリーはまだまだ続きそうですね。

これだけ迫力のある龍をお寺で見た人はさぞ驚いたことでしょうね。

T:うん。このダイナミックさが蕭白の魅力だね。しっぽのあたりの波線とか、本当に気持ちよく描いているよ。しかし、ヘンな顔してるよね。

『雲龍図。だけじゃない!!』

T:あのね、アナタたち(広報担当)が雲龍図ばっかり主役に仕立てるから、雑誌でもなんでもこの作品ばかり注目してるけど、蕭白には他にも良い作品がたくさん来てるんだよ!

K:すみません、おっしゃるとおりです…

T:これなんか名品だね!

商山四皓図屏風(しょうざんしこうずびょうぶ)

曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

この作品は、中国・秦の始皇帝による圧政を避けて、商山に隠居した4人の白髪の老人を描いています。

この4人の在り方が中国の儒者にとって称賛の対象だったから、この画題で多くの作品が描かれました。

雲龍図に比べると小さいけれどスケールが大きいね。筆は乱暴だけど、勢いが良い!

K:たしかに着物の線など、ズバッとひといきに描いているように見えます。

T:そうでしょ。あと、作品の状態もすごく良いんだよね。

紙が焼けてしまうとどうしても貧相に見えてしまうけれど、これはとても綺麗に残っている。改めてこの作品の良さが確認出来たよ。

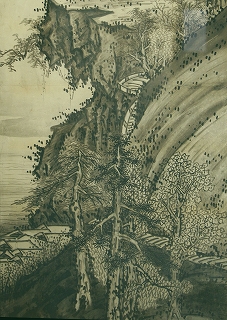

楼閣山水図屏風(ろうかくさんすいずびょうぶ)

曽我蕭白筆 江戸時代・18世紀後半

T:この山水を描いた屏風は蕭白の代表作と言われる作品なんだけど、全体を見たときに、僕はなんだか違和感を感じる。

画面いっぱいにみっちり描きこむ、この蕭白のスタイルを踏襲して、左隻と右隻を別の人が描いたんじゃないかと思ったりもする。

実際には判断しがたいんだけど。

K:えっ!どういうことですか?

T:ごつごつした山が手前から奥に向かってのび、右隻から左隻へと道が続いているんだけど、連続した山水図としてはいまひとつまとまりがない。

K:私にはそんな風には見えないのですが…

T:右隻の左端と、左隻の右端を見てみてください。

楼閣山水図屏風 左隻部分 同右隻部分

山に描かれた点々が、どうも違うように見える。

左隻は、2点1組の点々が山の立体感を引き出すように、効果的に打たれているのに対して、

右隻の点々は大ざっぱで雑な印象。左隻ほどリズミカルではないし、集中力が感じられない。

K:点の集中力…。そう言われてみると、確かに右隻の点々はのっぺりと見えるような。

T:他にも、描写や線の質に違いがある。たとえば…(ここには書ききれないので、くわしい内容は図録182ページ掲載のコラム「ボストン美術館の二つの山水図屏風」をご覧ください。)

K:すごいです!普通の人だったら見逃してしまうような小さなサインを、そんな風に読み取るのですね!

田沢さんのお話には、いつも新鮮な驚きがあって楽しいです。

大きな視点で全体のバランスを見たり、作品の細かいところまで丁寧に比較してみたり。

私も改めて、じっくり見てみようと思いました。

田沢さん、どうも有難うございました!

専門:近世絵画 所属部署:絵画・彫刻室長

次回のテーマは「染織」です。どうぞおたのしみに。

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:研究員のイチオシ、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2012年03月29日 (木)

ようやく、春を実感できるようになりましたね。

この冬は近年に珍しく、長く、寒さの厳しい冬でした。

桜の開花も、例年になく遅れており、この分だと上野の桜の盛りは、4月に入ってからになりそうです。

実際の桜と描かれた桜を同時にご覧いただけるのが、トーハクならではのお花見。

もう何年も続けている事業の一つですが、まだの方は、是非一度お試し下さい。

例えば…ということで、ここでは、日本美術の流れ「暮らしの調度」コーナー(本館2階8室)の桜やお花見に関連する作品について、いくつかご紹介しましょう。

(画像は全て~2012年6月24日(日)展示)

枝垂桜蒔絵笛筒 江戸時代・18世紀 山井惟光氏寄贈 (右)左画像の部分拡大

雅楽に用いられる横笛、龍笛(りゅうてき)をしまう筒です。表面には透漆(すきうるし)を塗って木目を見せ、平蒔絵(ひらまきえ)と螺鈿(らでん)で枝垂桜(しだれざくら)を表わしています。笛の銘(愛称)「若桜」に因んで、桜の文様を描いているのでしょう。江戸時代、由緒の古い楽器や音の良い楽器には精緻な漆芸技法で装飾した筒や箱を誂(あつら)え、丁重に保管しました。

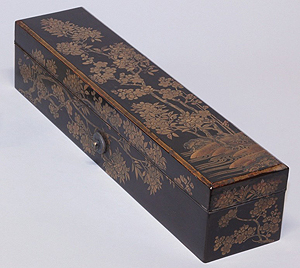

梅桜蒔絵短冊箱 江戸時代・18世紀

書は人がらを表わすものとされ、時にはその人物に対する尊敬の念を込め、大事にしまわれていました。掛軸や巻子(かんす)などの書物を収納する箱は、現代では桐の素木(しらき)で作ったものがほとんどですが、江戸時代以前には漆を塗り、蒔絵などの技法で装飾した軸物箱も多く用いられたようです。この箱は形式からすると、和歌や俳諧などを書きつけた短冊を収めていたと考えられます。

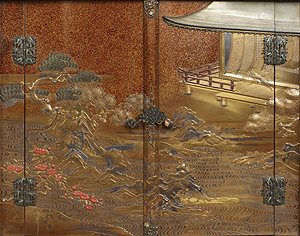

吉野宮蒔絵書棚 江戸時代・18世紀 個人蔵 (右)左画像の部分拡大

書棚は巻子や冊子などの書物を飾る棚です。蒔絵の他に珊瑚象嵌(さんごぞうがん)や彫金金具を嵌(は)め込(こ)むなど様々な技法を交え、桜が満開の山水や舎殿、庭園を表わし、豪華に飾っています。画中に歌文字を散らしており、持統天皇が吉野へ行幸した際、柿本人麻呂が詠んだ歌を主題にしたものとわかります。図版では小さくてよく見えないですが、棚の下段、扉の部分に描かれた庭園の図には、秋・津・野・邊・耳の文字が散らされています。是非実物で、文字を見つけて下さい。

葵紋蒔絵野弁当 江戸時代・19世紀

野弁当は、大名のピクニックセット。花見や観楓などの行楽や、道中のための飲食器一揃です。酒器や重箱、飯椀・汁椀から、多くは茶を点てる道具までを含むため、茶弁当とも言います。箱側面の上部につけた金具に棒を通し、肩に担いで持ち運べるようになっているのです。といっても、お酒やお料理が入っていなくても、結構な重さなんですよ、これが。いつの世も、お仕えする人の苦労がしのばれます…

瓢形酒入 船田一琴作 江戸時代・天保14年(1843)

装剣金工の精巧な彫金技術で作られた、贅沢な酒入。肩には雲間の月を銀象嵌で表わし、胴に鍍金の桜花を散らしています。とくれば、テーマは「夜桜」でしょうか。個人的には、夜桜見物にお酒は欠かせないと考えます。こんなお銚子には、きりっとして、それでいてどっしりとしたお酒を、入れてみたいです。お酒を注ぐ器には、朱塗の蒔絵盃、なんていかがでしょう。博物館にはちょうど良い文様の盃がなくて、展示でも試せずにいるのですが…

| 記事URL |

posted by 竹内奈美子(工芸室長) at 2012年03月27日 (火)

日本人が愛してやまない桜。

桜の魅力は盛りが短いことにあるのかもしれません。

毎年毎年満開の桜に心をときめかせ、散りゆく風情を惜しみながら楽しみます。

陶磁器の上にあらわされた桜にも、われわれ日本人の心情が投影されたさまざまな趣向が凝らされています。

色絵桜樹図透鉢 仁阿弥道八作 江戸時代・19世紀

(~2012年5月6日(日)展示)

こちらは仁阿弥道八(1783~1855)の作品。白泥と赤彩の点描で満開の桜が描かれています。ちょっと印象派っぽいですね。鉢の内外に描かれた桜が重なり合うことによって奥行きを生み出し、たくみに配された透かしを通して遠景が見え、桜でいっぱいの空間が生み出されています。

展示場では器を動かすことはできないので、立ち位置を変えながらお楽しみください。

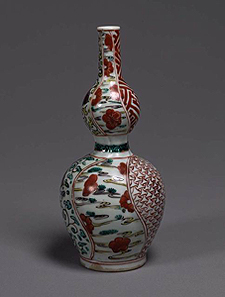

色絵桜川文徳利 伊万里 江戸時代・17世紀 広田松繁氏寄贈

(~2012年5月6日(日)展示)

こちらは伊万里焼の徳利です。江戸時代の初頭に朝鮮半島から渡来した陶工によって磁器焼成の技術が伝えられ、17世紀半ばには中国から色絵の技術が導入されました。

器面を曲線で帯状に分割し、毘沙門亀甲や唐草などのいわゆる祥瑞文様と水面に散る桜の花とを交互に描いています。

文様構成は中国で明時代末に焼かれた祥瑞と呼ばれる磁器に倣っているわけですが、ここではさらに、流れるような捻文に流水のイメージが重ねられています。

色絵桜樹図皿 鍋島 江戸時代・18世紀

(~2012年5月6日(日)展示)

領内に有田という日本随一の磁器の産地をもつ鍋島藩は、藩窯を置いて将軍家への献上品や大名などへの贈答品を焼きました。技術、意匠のあらゆる面で洗練をきわめ、大きさや形は厳格に規格が守られました。文様装飾に染付と色絵とを組み合わせたものは色鍋島と呼ばれます。

これは色鍋島の七寸皿です。桜の花の赤い線は、淡い染付の線の上に描かれています。絢爛豪華な色彩美を追い求めるのではなく、あえて色数を限定し、格調高い意匠に仕上げている点が色鍋島の大きな特色です。

色絵花筏図皿 鍋島 江戸時代・18世紀

(2012年3月27日(火)~6月24日(日)展示)

こちらも色鍋島です。花筏とは、本来散った桜の花びらが水面に流れつづくさまを筏に見立てていう語で、花筏の言葉のままに、水面に桜の花と筏の図を大胆に組み合わせて意匠化しています。鍋島焼ならではの洗練された感覚で、散りゆく桜の風情が表現されています。

色絵唐花文皿 鍋島 江戸時代・17~18世紀

(~2012年5月6日(日)展示)

外周には中国の空想上の花である唐花が描かれています。このように中央をあえて白抜きにする意匠は鍋島焼が得意としたところです。

お皿に盛られた、春を感じさせる料理やお菓子を食べ終えて、空いたお皿にふと目をやると、真ん中に桜の花が浮かび上がるという、おしゃれな趣向です。

| 記事URL |

posted by 今井敦(博物館教育課長) at 2012年03月25日 (日)

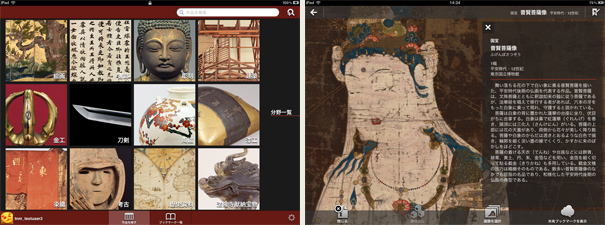

『e国宝』ユーザーの皆様、大変お待たせしました。

昨年のリリースから1年以上経ちましたが、この度アプリをバージョン2.0へとアップデートしました。アイコンも「賢愚経断簡(大聖武)」より拝借した「寶(たから)」の字を用いたデザインへと変わりましたが、もちろんそれ以外にも大きな機能追加や変更点などを盛り込んでありますので、今回はそれらの紹介をしたいと思います。

まず、これまでのバージョンではiPhone及びiPod touchのみの対応となっていましたが、今回のバージョンでiPadにも正式に対応しました。画面の大きなiPadであれば作品の迫力もより大きなものとなりますし、複数の人で同時に鑑賞することも可能ですね。これまでのバージョンでもiPadにインストールすることは可能でしたが、iPhone用の画面をそのまま引き延ばして表示していたため、解説文などの表示があまりきれいではありませんでした。

今回はiPad用のインターフェースをほぼ全面にわたって作り直していますので、既にiPadでお使いの方はより快適に作品鑑賞をお楽しみ頂けるかと思います。もちろんiPhoneでも今まで通りにお使いいただけます。

また新機能として、Twitterのアカウントを使用したブックマークの共有機能を追加しました。作品を細かいところまで拡大してみると意外な発見に遭遇することもありますが、そうした発見やお気に入りの場面を、共有ブックマークとして他のユーザーや自身のフォロワーに公開することが出来るようになりました。もしアカウントをお持ちでしたら、是非自分のお気に入りの場面や驚きの新発見を公開してみてください。

要望が多かった詳細検索も追加しています。例えば「東京国立博物館の国宝」や「江戸時代の絵画」など、作品の所蔵されている施設や製作された年代等の細かい条件を指定しての検索が可能となりました。他にも細かい部分では、画像のダブルタップによる拡大や、アプリ内での言語設定なども追加しています。

アプリは現在、iTunes Store上からダウンロードできます。特にiPadをお持ちの方でしたら、ご家族や友人の方などと一緒に作品を眺めてみるのはいかがでしょうか?

カテゴリ:news、ウェブおすすめコンテンツ

| 記事URL |

posted by 佐藤祐介(博物館情報課) at 2012年03月22日 (木)

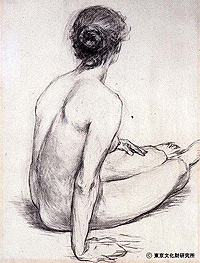

本ブログは、特集陳列「黒田清輝-作品に見る「憩い」の情景」(~ 2012年4月1日(日))で展示される作品をご紹介する全3回のブログのうちの、第3回です。

自然の中に憩う人物を黒田は好んで描いています。黒田の代表作としてよく知られている≪湖畔≫(1897年)もそうした作品のひとつです。1897年夏に、後に夫人となる女性、金子たね(後に照子)とともに箱根芦の湖畔に避暑に出かけた際に描かれ、同年秋の白馬会展に「避暑」と題して出品されました。連日、芦の湖畔で水を描く勉強をしていた黒田は、浴衣掛けで湖畔にたたずむ照子を見て岩の上に坐るように言い、その姿に絵心を動かされて翌日から制作に入ったと伝えられます。下絵はほとんど描かず、いきなりカンヴァスに向かい、約一ヶ月で完成したとモデルになった照子夫人が回想しています。淡い色彩と油彩画とは思えないほどさらりとしたマチエールは、他の黒田作品と比較してもあまり例のないものです。黒田はこの作品を含む5点を1900年のパリ万博に出品しています。日本の油彩画としてある程度納得のいく一点だったのでしょう。

重要文化財 湖畔 黒田清輝筆 明治30年(1897)

(~2012年4月1日まで展示)

≪花野≫(1907-1915年)に描かれているのは留学中にサロン出品を目指して構想された≪夏図≫と共通する、草原に遊ぶ女性群像です。

花野 黒田清輝筆 明治40~大正4年(1907~15)

(~2012年4月1日まで展示)

師のコランが得意とした自然景観に中の裸婦群像を描く作品は、黒田にとって生涯の課題でした。≪花野≫はコランの≪緑野三佳人≫(前田育徳会)を参考にしたもので、黒田はこの作品の一部分を模写しています。

コラン氏筆の部分(模写) 黒田清輝筆

(展示予定未定)

木炭のデッサン、小下絵を描き、≪昔語り≫(1898年)の制作と同じように、大画面制作のためのアカデミックな段階を踏んでいます。

花野図画稿(I) 黒田清輝筆 明治40年(1907)頃

(~2012年4月1日まで展示)

留学中に試みられた≪夏図≫と似た作品が、フランスのサロンのようなものを日本でも実現しようとして創設された文部省美術展覧会(文展)の始まる1907年に描き始められたのは、黒田が文展の絵画の方向性をフランスのサロンの絵画に見ていたからと考えられます。≪夏図≫は当初、裸婦群像で構想されたことが父親宛の書簡からわかります。≪花野≫では、≪夏図≫の構図の一部をなす三人の話をする女性が、日本の裸婦として描かれています。この作品は1915年まで筆を入れ続けられたことが黒田の日記からわかりますが、手や足の先など、描きかけの部分があり、署名もされていないところから、未完成と思われます。

人々が自然そのままの姿(裸体)で野辺に集い、憩う情景を描くことを黒田は初期から晩年まで課題としていたようですが、その目標は果たされませんでした。

美術教育、美術行政に奔走し、なかなか自分の制作のための時間を持てなかったというのもひとつの理由ですが、西洋のように人体は神が自らの形に似せて創ったものであるという信仰のない日本で裸体を描くことが難しい、といった東西の文化の違いも背景にあると考えられます。

黒田清輝は印象派風の表現を日本に紹介したと言われます。たしかに外光の表現などは印象派を参考にしていますし、物には固有色はなく、光の当たり方によって色は変化するという前提にたって描いています。けれども、印象派の画家が産業革命を終えて登場した機械文明や都市の景観を積極的に描いているのに対し、黒田は機械文明が起こる前の、自然と人間が調和した情景に共感を寄せ、鉄道や駅、都市の風俗などは描きませんでした。黒田の描く憩いの情景も、自然と人がとても近い関係で描かれています。

自然は時に人間にとても厳しい面を見せます。この時期にはどうしても3月11日に起きた東日本大震災を思い出してしまいます。震災は、機械化がこれだけ進んだ現代でも、自然の力にはかなわないということを思い起こさせました。自然を尊重し、なかよく調和していく道を考える時期に来ているのかもしれません。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 山梨絵美子(東京文化財研究所 企画情報部近・現代視覚芸術研究室長) at 2012年03月21日 (水)