1089ブログ

彫刻担当の西木です。

今年、2018年は明治維新から150年を記念する年として各地で関連行事が行われていますが、トーハクでもさまざまな関連展示を開催しております。日本彫刻といえば、みなさまは仏像を想起されると思いますが、仏像の歴史のなかでも明治維新はとても大きな転換点となりました。

そこで、収蔵品と寄託品のなかより江戸時代から明治以降の彫刻作品を選び出し、その転換点についてご覧いただこうと企画したのが本特集「江戸の仏像から近代の彫刻へ」(2018年7月10日(火)~9月30日(日)、本館14室)です。

本館14室 特集展示の様子

そもそも、江戸時代の彫刻といっても、あまりみなさまにはなじみがないかもしれません。歴史の教科書や仏像の入門書では、鎌倉時代で記述が終わってしまうことが多いので…

しかし、鎌倉時代以降も仏像を造る需要は途切れることなく、むしろ制作された総量としては飛躍的に増大したと考えられます。鎌倉時代までは時代ごとに個性的な仏像のスタイルが考案されてきましたが、江戸時代はむしろ鎌倉時代風を洗練させていくことで、人々の信仰を集める仏像が造られたようです。

写真左:薬師如来坐像 旧寛永寺五重塔安置 江戸時代・寛永16年(1639) 東京都蔵

写真右:釈迦如来坐像 康乗作 江戸時代・寛文4年(1664) 東京・寛永寺蔵

なかでも、江戸幕府や皇室関係の造仏を担った御用仏師である七条仏師の仏像は、鎌倉風を基調とした瀟洒(しょうしゃ)な姿が特色です。

一方で、円空や木喰といった、仏像制作も行う僧侶も注目を集めています。

写真左:如来立像 円空作 群馬・光性寺旧蔵 江戸時代・17世紀 鴇田力氏寄贈

写真左:木喰自身像 木喰作 江戸時代・享和4年(1804) 吉沢政一郎氏寄贈

目黒区にある五百羅漢寺には、松雲元慶(しょううんげんけい)という黄檗宗の僧侶がひとりで造りあげたとされる羅漢の群像が安置されており、今でも300体以上の羅漢が伝わっています。

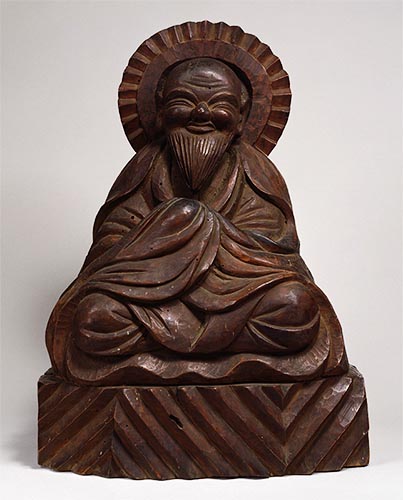

羅漢坐像 松雲元慶作 江戸時代・元禄8年(1695) 東京・五百羅漢寺蔵

顔立ちや体つきは異国風で、七条仏師の仏像と比べるとさまざまな違いがあるので、ぜひ展示室で見比べてください。

こうして盛んに仏像が造られていた江戸時代ですが、明治になって大きな変化を迎えることになりました。それは明治元年の神仏判然令(神仏分離令)を皮切りに、数年続くことになる廃仏毀釈と呼ばれる仏教排斥運動です。江戸時代までは、神仏習合の言葉に象徴されるように、神道と仏教は融合しながら共存してきました。ところが、明治天皇を中心とした神道国家の樹立をもくろんだ明治政府の出した法令により、神道と仏教の分離が強制されたばかりか、これまで幕府によって庇護されてきた仏教が批判の対象となったのです。

唐招提寺の破損仏

興福寺の破損仏

これにより、寺院領地の没収、僧侶の僧籍はく奪はもちろん、寺院の廃絶や仏像、経典類の破却が相次ぎました。こうした日本文化の破壊ともいえる状況を心配した政府は、すぐに古器旧物保存方と呼ばれる、文化財保護の法令を出すとともに、博物館や美術学校を設置し、美術行政に舵を切っていったのです。しかし、当時すでに仏像を造る仕事が激減していた仏師たちは、転職か廃業を余儀なくされていました。

そのひとりが高村光雲です。今日では彫刻家として名高い光雲ですが、もともと仏師として生計を立てていました。光雲の師匠の、そのまた師匠は、幕末の四巨匠と呼ばれた高橋鳳雲です。ちなみに、鳳雲の弟宝山の作品も当館で所蔵しています。

写真左:蝦蟇仙人像 高橋宝山作 江戸時代・19世紀 ガマガエルを手なづける、蝦蟇仙人を生き生きと表しています。

写真右:重要文化財 老猿 高村光雲作 明治26年(1893) シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局 ※2018年9月9日(日)まで本館18室にて展示

当時、金属製品の原型制作や象牙彫刻に転身していく同業者が多いなか、かたくなに木彫にこだわって仕事を続けていた光雲は、東京美術学校の幹事をしていた岡倉天心に見出され、木彫科の教授として招かれます。その代表作、米国・シカゴ万博に出品された「老猿」を見ると、その巨大さと写実的に表された屈強な猿の力強さに圧倒されますが、台座ごと彫り出され、大胆に身をよじったところなど、意外と共通点もあります。

そんな光雲は多くの弟子や学生に恵まれましたが、天心は彼らに彫刻作品の模造を命じます。それはなぜでしょうか。

写真左:執金剛神立像(模造) 竹内久一作、原品=東大寺法華堂蔵 明治24年(1891)、原品=奈良時代・8世紀 ※ 現在展示しておりません

写真右:月光菩薩立像(模造) 竹内久一作、原品=東大寺法華堂蔵 明治24年(1891)、原品=奈良時代・8世紀 ※ 現在展示しておりません

理由のひとつに、開設されたばかりの博物館(当時のトーハク)には、まだまだ展示作品が少なく、おまけに当時はまだ奈良や京都などに集中する名品を自由に見られる環境が整っていなかったため、その代替であったことが挙げられます。

旧本館の彫刻展示室

旧本館の彫刻展示室

もうひとつの理由として、過去の名品を模造することで、その古典学習や技術習得が期待されたのです。彫刻を学んだ学生たちにとって、仏像は生計をたてるために造るものというだけでなく、新たな創造のインスピレーションの源ともなったのでした。

龍頭観音像 佐藤朝山作 昭和時代・20世紀 山田徳蔵氏寄贈

法隆寺の国宝 救世観音菩薩立像(飛鳥時代・7世紀)に魅せられ、終生その形を反復して再現した佐藤朝山(ちょうざん)の龍頭観音像を見ると、華麗な彩色と優雅な雲龍の表現に、近代彫刻としても命脈を保った仏像のもうひとつの姿を見ることができるでしょう。

もちろん、当時も、そして今日に至るまで職業としての仏師はなくなっていませんし、いうまでもなく仏像は信仰の対象であり続けています。しかし、明治維新という大きな変化を経験したことで、仏像は近代的な美意識のもと美術鑑賞の対象ともなり、文化財としての意義も認められるようになりました。

ぜひ本特集展示をとおして、こうした彫刻史の1ページをご体感いただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 西木政統(貸与特別観覧室研究員) at 2018年07月20日 (金)

葛井寺は近鉄の藤井寺駅から徒歩で数分のところにあります。商店街に接していて、抜け道になっているようですが、足早に歩く人も本堂の前では立ち止まって合掌します。

本堂に置かれた大きな厨子は、毎月18日に扉が開かれ、多くの参拝者でにぎわいます。中には秘仏の千手観音菩薩坐像が安置されます。天平彫刻を代表する名品です。

特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」には、その千手観音像が出品されます。関東にお出ましになるのは江戸時代初期に品川に出開帳して以来のことです。

等身よりも大きい体に、1041本の腕を持つ姿には迫力があります。千手観音であっても、実際に千本の腕を作った像はごく稀です。

国宝 千手観音菩薩坐像 奈良時代・8世紀 大阪・葛井寺蔵 (撮影:藤瀬雄輔)

均整の取れた美しい姿!

1041本の腕のうち40本は大きな手で、さまざまなものを持ちます。それらは後世につくり替えられたものですが、それぞれ意味があります。例えば髑髏は、あらゆる神々を使役できます。

大手で持った髑髏

さて、像は月に一度、拝することができますが、厨子に納められているので横や後ろ姿を拝することはできません。そこで今回の展覧会では360度ご覧いただけるようにしました。柔らかな背中や、頭上背面の大きく口を開けて笑う大笑面は、この機会を逃せば見ることはできないでしょう。

頭上背面、口を大きく開けて大きく笑う大笑面(撮影:藤瀬雄輔)

ぜひ後ろからもじっくりご覧ください

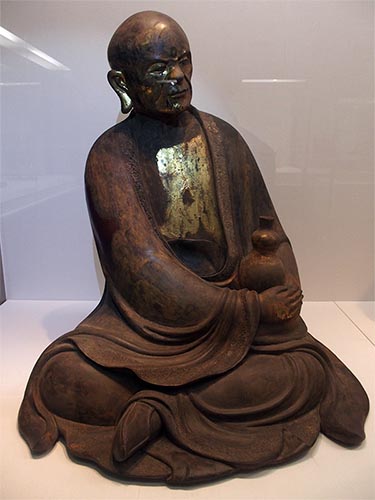

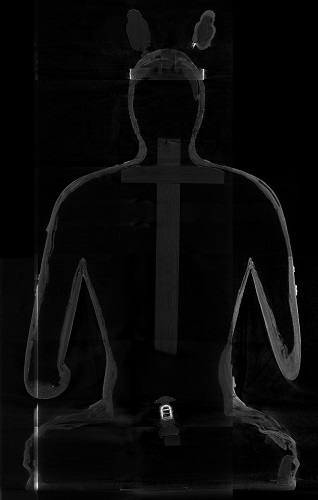

展覧会に合わせて、CTの調査も実施しました。像内に小さな塔が納入されていることが知られていましたが、今回その姿を鮮明にとらえることができました。データの分析には時間がかかりますが、新たな発見があるはずです。

合掌する手のCT(撮影:荒木臣紀、宮田将寛)

掌は木で、指は銅芯でつくって、その上に木屎漆で塑形

お像全体のCT(撮影:荒木臣紀、宮田将寛)

像内に小さな塔が見えます

天平彫刻の名品を360度からご覧いただける大変貴重な機会です。皆様どうぞお見逃しなく。

カテゴリ:研究員のイチオシ、彫刻、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 丸山士郎 at 2018年02月14日 (水)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

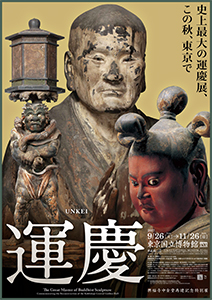

今日は話題騒然の展覧会、特別展「運慶」を見にきたほ。

ゆるキャラ(R)グランプリの投票呼びかけで忙しくしていたら、「運慶」展担当研究員の浅見さんから

![]() 「この展覧会でしか見られない展示だから、見逃すともったいないよ」

「この展覧会でしか見られない展示だから、見逃すともったいないよ」

って言われて、いそいで来たほ。

さっそくだけど、ぼくがみなさんに見どころを紹介していくほ。

![]() 史上最大の運慶展

史上最大の運慶展

この展覧会では、運慶さん作のお像がこれまででいちばんたくさんお出ましになっているんだほ。

このお像も…

国宝 大日如来坐像

運慶作 奈良・円成寺蔵

あのお像も…

左から

国宝 八大童子立像のうち制多伽童子(せいたかどうじ)と矜羯羅童子(こんがらどうじ)

いずれも運慶作 和歌山・金剛峯寺蔵

しかも、運慶さんのお父さんや子どもたちがつくったお像も展示されていて、

![]() 「運慶の作風の樹立から継承までもたどれます」

「運慶の作風の樹立から継承までもたどれます」

だって。

運慶をテーマにした史上最大規模の展覧会なんだほ!

![]() お像をぐるっとひとまわり

お像をぐるっとひとまわり

360度ぐるりと見られるお像がたくさんあるんだほ。

国宝 龍燈鬼立像

康弁作 奈良・興福寺蔵

いろんな位置から見ることで、お像のすごさがいっそうよくわかるし、場所をかえてお像を見るとおもしろいんだほ。

たとえば、目のあうポイントを探してみたり…

国宝 四天王像立像のうち増長天

奈良・興福寺蔵

に、にらまれた!(震)

![]() 夢の展示が実現

夢の展示が実現

この迫力ある四天王像は、いつもは興福寺の南円堂っていうお堂に安置されているんだけど、今回の展覧会では特別に無著(むじゃく)・世親(せしん)さんと一緒に展示されているんだほ。

なにが特別かというと

![]() 「研究者の間では、この南円堂にある四天王像がもとは北円堂にあったのではないかとする説があります。この仮説に基づいて、北円堂に安置されている無著菩薩・世親菩薩像と一緒に展示して、北円堂内を再現してみました」

「研究者の間では、この南円堂にある四天王像がもとは北円堂にあったのではないかとする説があります。この仮説に基づいて、北円堂に安置されている無著菩薩・世親菩薩像と一緒に展示して、北円堂内を再現してみました」

って聞いたほ。北円堂! ぼくも行ってきたほ。

展覧会だからかなった、夢のコラボレーションだほ。

ほかにも、寺外初公開のお像があったり、

重要文化財 聖観音菩薩立像

運慶・湛慶作 愛知・瀧山寺蔵

静嘉堂文庫美術館さんとトーハクで所蔵している十二神将立像が42年ぶりに勢ぞろいしたり、

投票企画もやっています!

「京都・浄瑠璃寺伝来 重文・十二神将立像 あなたが守り神にしたいのはどのお像?」

10月21日(土)からは、浄楽寺の阿弥陀さまと両脇侍の3体も展示されて、浄楽寺所蔵の運慶作の仏像全5体が会場に勢ぞろいするんだほ。

重要文化財 不動明王立像(右)と重要文化財 毘沙門天立像(左)はひとあし先に展示中

いずれも運慶作 神奈川・浄楽寺蔵

お客様のなかには、邪鬼に注目している人も多かったなあ。

国宝 毘沙門天立像とその邪鬼

運慶作 静岡・願成就院蔵

重要文化財 四天王立像のうち持国天像とその邪鬼

康慶作 奈良・興福寺蔵

![]() 「運慶のすごいところは、ただ向き合うだけですごさが感じられるところです」

「運慶のすごいところは、ただ向き合うだけですごさが感じられるところです」

納得だほ!!!

迫力と存在感、見ると思わず「ほー」ってため息が出ちゃうんだほ。

「運慶って有名だけど、実はよく知らない」という人、答えは展覧会場にあるほ。

ただただ運慶さんに圧倒される空間へ、みんな来てほー!

混雑状況はTwitter @unkei2017komi でお知らせしています。比較的ご覧になりやすい夕方が狙い目だほ

カテゴリ:彫刻、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2017年10月20日 (金)

お耳の早い仏像ファンの間では既に話題となっていましたが、興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」をトーハクで開催します(9月26日〔火〕~11月26日〔日〕)。

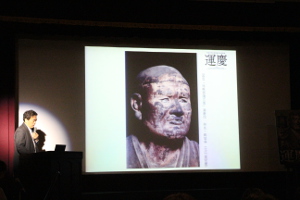

4月20日(木)には報道発表会を開催し、今までベールに包まれていた展覧会の詳細をご紹介しました。

興福寺は運慶とゆかりの深いお寺。

報道発表会では興福寺の多川貫首よりご挨拶をいただきました

「この展覧会で運慶のすばらしさを伝えたい」と語る浅見研究員

本展は興福寺中金堂再建記念事業として企画したもので、同寺所蔵作品をはじめ、京都、和歌山、愛知、静岡、神奈川など、各地から運慶の作品が出陳されることが、報道発表会で明らかに。

国宝 毘沙門天立像

運慶作 鎌倉時代・文治2年(1186)

静岡・願成就院蔵

写真:六田知弘

重文 聖観音菩薩立像

運慶・湛慶作 鎌倉時代・正治3年(1201)頃

愛知・瀧山寺蔵

写真:六田知弘

「写実性」「姿の美しさ」「いきいきとした表情」とは、本展担当の浅見研究員が語る運慶作品の魅力。

特別展「運慶」は、その圧倒的な造形を余すことなくご覧いただける展覧会です。

さらに、運慶の父・康慶(こうけい)、息子・湛慶(たんけい)と康弁(こうべん)の作品もあわせて展示することで、運慶の登場前夜から次世代への継承までもがたどれるという、スケールの大きさ!

まさに、史上最大の運慶展です。

国宝 天燈鬼立像(右)・龍燈鬼立像(左)

康弁作 鎌倉時代・建保3年(1215)

奈良・興福寺蔵

写真:六田知弘

こうして本展の見どころを知れば知るほど期待が高まりますが、開幕は約5ヵ月先のこと。

それまで「仏欲」が抑えきれない! という人、あるいはこの期間を利用して予習をしたい! という人、「運慶学園」に入学しませんか?

報道発表会の行われた4月20日に「運慶学園」も開校!

手芸部部長の篠原ともえさんも意気込み十分です

「運慶学園」は、豪華講師陣が授業、部活を通してさまざまな視点から運慶の魅力をお伝えする運慶ファンクラブサイトです。

運慶について知りたい人は授業から、もっと身近に運慶の魅力を感じたい人は部活から。

それぞれの興味にあわせて、学園生活をスタートできます。

運慶に関する知識レベルをチェックするため、入学試験も設けられています。

早速、トーハクくんとユリノキちゃんが入試に挑戦しました。

結果は…

ユリノキちゃんは余裕の「特待生」。さすがですね。

![]() 手芸部でアクセサリー作りに挑戦してみたいです。

手芸部でアクセサリー作りに挑戦してみたいです。

一方のトーハクくんは「もっとがんばりましょう」。

![]() いろんな授業を受けて、開幕までにユリノキちゃんを追いこしてみせるほ!

いろんな授業を受けて、開幕までにユリノキちゃんを追いこしてみせるほ!

入学試験の受験者には、壁紙としてお使いいただけるWEB学生証をプレゼントしています。

また、本展覧会ではさまざまな特別前売券をご用意しています。

グッズ付き、レクチャー付きなど、特典いろいろの前売券。

早いものは発売間近。今のうちにチェックして、どうぞお買い逃しのないように!

こういったお楽しみ企画も充実していますが、もちろん展覧会自体も充実した内容となるよう、日々準備を進めています。

どうぞご期待ください。

カテゴリ:news、彫刻、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年04月28日 (金)

早速ですが、みなさん、特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」のブログで、ご本尊の輸送方法をご紹介した記事を覚えていらっしゃいますか?

大きな仏像を運ぶのがどれほど大変か、ということが印象に残っている方も多いかと思いますが、ご本尊の点検作業中に台座の中から木箱が発見されたということにも触れておりました。

箱の中身は、X線CT撮影という調査によって、籾(もみ/脱穀する前のお米)だと判明したと報告しておりましたが、小さい方の木箱にはさらに巻物が入っていることもわかっていました。

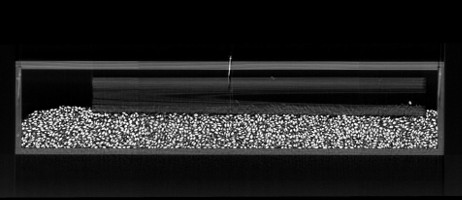

台座に納入されていた木箱(大・小)

木箱のX線CT画像(上:タテから見たところ/下:ヨコから見たところ)

籾のうえに筒状のものが見えます

さて、木箱の中に巻物があるとわかっても、X線CT調査では書かれている文字まではわかりません。

また、巻物の状態によっては保存のための処置が必要ですが、実際に見てみないことにはわかりません。

箱自体は明治時代のもののようで、蓋も開けることのできる作りだと確認できたため、櫟野寺(らくやじ)のご住職立ち会いのもと、当館の保存修復課の担当者と一緒に蓋を開けることになりました。

開封作業は環境の整った部屋で行います。

まずは、少しずつ蓋を浮かせて釘を抜き取ります。

木片をクサビにして、少しずつ隙間をあけていき…

ついに、ご住職の手によって蓋が開きました!

すると、中には予想した以上に状態のよい籾と巻物が!

巻物は紙紐でしばられていました。

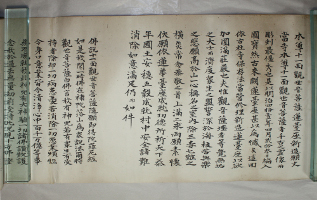

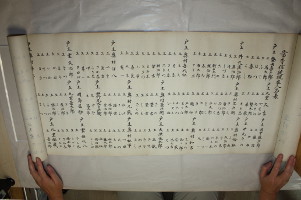

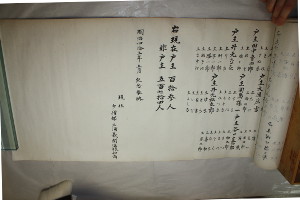

巻物を広げてみると・・・

「本尊十一面観世音菩薩蓮台座新造願文」という、台座を新しく造ったときの祈願文が書いてありました。

これに、十一面観音の経典がつづきます。あとはずっと関連する経文かと思いきや、「当寺信徒現在人名表」と名づけて、大勢の人名が出てきました!

戸主のあとに家族がつづくという書式で、末尾には総計して戸主が113人、戸主以外の家族が574人と記されており、祈願文が納められた当時、あわせて113世帯、687人もの信徒がいたことがわかりました。

櫟野寺のある櫟野(いちの)の方がご覧になれば、きっとひいおじいさんやひいおばあさんの名前が見つかるのではないでしょうか。

また、「明治四拾五年 五月」の記述があることから、祈願文が明治45年(1912)に納められたことも確認できました。

今から約100年前の櫟野の様子がわかる、大変貴重な資料といえます。

ご住職も、先々代にあたる三浦義聞住職の字だろうかと感慨深くされていました。

仏像には、仏さまの魂となるものや、祈願をこめて、その像内に物品を奉納することがあります。

ご本尊は明治期に修理を行ったことが記録によって知られていますが、

その報告書には、修理の折に仏像内から籾が発見されたことが書かれているため、

籾はそれよりも前、恐らくは江戸時代以前に納められたものと思われます。

もともと仏像などに納められていた品々は、修理などで取り出された後も再び納入することが多く、この時は新しく木箱をつくって納め直したようです。

その際、櫟野寺の信徒全員の願いを込めるために、それぞれの名前を記したのでしょう。

そして100年後にも、その願いはこうして櫟野の子孫に受け継がれているのです。

カテゴリ:news、彫刻、2016年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(絵画・彫刻室) at 2017年01月04日 (水)