1089ブログ

開幕から約40日、特別展「東福寺」はいよいよ会期大詰めです。

多くの雑誌やテレビ番組でも紹介されている圧巻の展覧会。

1089ブログでは、すでに展覧会にお越しいただいた方にはうなずきながら、 まだご覧いただいていない方には身を乗り出して読んでいただけるよう、今後本展に携わった各分野の研究員たちがこの展覧会の知られざるみどころを直接お伝えします。

特別展「東福寺」(東京会場)チラシ表面 制作:ライブアートブックス

さてその前に…本展のポスター・チラシを見かけたことはありますか?

今回の展覧会で多くのご寺宝を公開くださった慧日山 東福寺(えにちさん とうふくじ)は京都を代表する禅寺のひとつ。巨大な建造物の数々を誇る歴史ある大寺院です。

「そんな大禅宗寺院の展覧会とあらば、さぞチラシのビジュアルも厳かなはず……いや、なんだこのポップなデザインは…!」そう驚いた方も多いのでは…。

コンペを通して選ばれたデザイン案をもとに関係者一同でブラッシュアップしたこのビジュアルには、実は展覧会の内容にリンクする様々な意味が込められています。

今回はその要素を紐解きながら、「予告編」として展示会場の様子を少しだけご紹介します。

(1)ビビットな色使い、本当に禅宗美術の展覧会?

さて、このビジュアル。まず目をひくのは鮮やかな色と大きな背景効果。

従来の「禅」のイメージとは少し違うのではないでしょうか。

実はここにひとつめの要素。

東福寺の開山・円爾(えんに・1202~1280)は嘉禎元年(1235)に海を渡り、南宋禅宗界のスーパースター・無準師範(ぶじゅんしばん・1177~1249)に師事。

帰国後、時の権力者・九条道家(くじょうみちいえ・1193~1252)に招かれ東福寺を開きます。

以来、円爾とその弟子達は中国仏教界とも太いパイプを持ち、対外交流を深める中でさまざまな海外の文物が東福寺にもたらされました。

そうした今でこそ禅宗文化の基軸となった文物も、当時は大きな驚きをもって迎え入れられたはず。

今回の展覧会ではそんな「衝撃」もお伝えできればと、広報物の段階からビビットな色使い、まるで効果音が出てきそうなインパクトある背景を採用しました。

左手前:重要文化財 円爾像 自賛

鎌倉時代 弘安2年(1279) 京都・万寿寺蔵

右奥 :重要文化財 無準師範像 師古賛

中国・南宋時代 宝祐2年(1254) 京都・東福寺蔵

展覧会第1会場入り口には師弟の肖像が並びます。

第1章「東福寺の創建と円爾」、第2章「聖一派の形成と展開」では師の無準師範から円爾、そして「聖一派(しょういちは)」と呼ばれた弟子たちを、ゆかりの禅宗美術の優品を通してご紹介。

同じく第4章「禅宗文化と海外交流」では、海外交流の一大拠点として発展した東福寺に集積された文物の数々をご覧いただけます。

禅宗をはじめとする日本仏教界、そして日本文化にも多くの影響を与えた、東福寺の驚くべき存在の大きさをご堪能ください。

(2) 多彩な衣装を身にまとう羅漢たち、伝説の絵仏師 若き日の代表作

続いて目に留まるのは何かを見上げて拝んだり、霊獣を乗りこなすお坊さんたちの姿。

このデザインの主役ともいえる、個性豊かで細部まで描きこまれた羅漢(らかん・釈迦の弟子で、仏教修行の最高段階に達したもの)たちです。

画像のもととなった重要文化財「五百羅漢図(ごひゃくらかんず)」を描いたのは、東福寺を拠点に活躍し、「画聖」とも崇められた絵仏師・吉山明兆(きっさんみんちょう・1352~1431)。

同作品は東福寺に45幅、東京・根津美術館に2幅が伝わり、14年に渡る修理事業後、本展で初めて現存全幅を公開しています。

重要文化財 五百羅漢図 吉山明兆筆

南北朝時代・至徳3年(1386) 京都・東福寺蔵

展示風景(現在は第31~45号幅を展示中)

今にも動き出しそうな羅漢たち、各幅に描き分けられた50もの場面はひとつひとつが物語性を帯びています。

ビジュアルではその画力と「五百羅漢」という魅力的な画題を前面に押しだして、コミカルな(担当研究員がひねり出した)コメントも挿入。

絵画から飛び出した羅漢たちが、皆様を「明兆ワールド」へといざないます。

さらに展示室ではそんな羅漢たちが語りだすような、作品の躍動感を活かした特別な解説パネルも…。

この他にも第3章では「伝説の絵仏師・明兆」の大作がところ狭しと並びます。

その魅力の真髄についてはまたじっくりと。

(3)キャッチコピーに偽りなし!「圧倒的スケール、すべてが規格外。」

この展覧会・東京会場のキャッチコピーは言葉そのまま誇張無し。

巨大伽藍にふさわしい、まさに「圧倒的」な「スケール」感の作品が一度に並びます。

絵画作品も、書跡作品も、そして彫刻作品も、「すべてが」想像を超える「規格外」の大きさと迫力。

特に第5章「巨大伽藍と仏教彫刻」では特別な空間構成で皆様をお迎えします。

キャッチコピーに負けない、大迫力の「圧倒的スケール、すべてが規格外。」を是非会場で体感してください。

仏手 東福寺旧本尊

鎌倉~南北朝時代 14世紀 京都・東福寺蔵

展覧会初出品。焼失した東福寺旧本尊の左手。その大きさはなんと2メートル以上!

これまでの禅宗美術の展覧会とはまた一味違った角度から、その魅力に迫る特別展「東福寺」。

チラシのオモテから辿るだけではもったいない、その壮大さを展覧会会場で味わえるのは5月7日(日)まで。

この機会に、ビジュアル背景色に採用した緑も映える、新緑の上野・東京国立博物館へお出かけください。

(注)展示作品および展示替え情報については、作品リスト(PDF)をご覧ください。

特別展「東福寺」作品リストを開く

(注)本展は事前予約不要です。混雑時は⼊場をお待ちいただく可能性があります。

(注)チケットの販売は展覧会公式サイトよりご確認ください。

特別展「東福寺」東京会場:東京国立博物館 平成館

桜の季節は過ぎましたが、会場までの順路を鮮やかな若葉が彩ります。

| 記事URL |

posted by 中束 達矢(広報室) at 2023年04月20日 (木)

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12/11まで)はいよいよ会期後半となりました。

今回は絵画に関わる作品を紹介いたします。

「国宝」と銘打って、所蔵の国宝がすべて展示されるということなので、どうしても国宝にばかり目が行きがちですが、第2部「東京国立博物館の150年」でも魅力ある絵画作品が展示されています。

ここでは、「赤坂離宮花鳥図画帖」をご紹介いたします。

この作品はもともと東宮御所として建てられた現在の迎賓館赤坂離宮の花鳥の間の内壁を飾る、七宝の花鳥図の下絵として描かれた作品です。

赤坂離宮に実際に嵌められている七宝は渡辺省亭(わたなべ せいてい、1851~1918)の原画に基づくものですが、下絵の段階では省亭とともに荒木寛畝(あらきかんぽ、1831~1915)も描いていました。

下絵とは言っても、両者ともそのまま本画として通用する完成度です。

今回、両者を交互に並べて展示していますが、そうして見てみると、両者の感覚の違いが見えてきます。

赤坂離宮花鳥図画帖

荒木寛畝の作品は、伝統的な東洋画の描法に洋画の写実味を加えた精緻な描写で鳥たちを描いています。

花鳥図といいつつも草花の描写は背景の一部としてで、あくまで鳥がメイン。

そのため、各鳥の姿がもっともよく見えるようにポーズをとったような姿が多くなっています。

それが格式ばった感じを与え、緻密な描写と相俟って、ややもすると硬さや重さを感じる画面となっているように思われます。

楕円形の画面ですが、それぞれが一幅の掛軸となっても違和感ありません。むしろ、掛軸作品としての意識のまま描いているようにも見えます。

赤坂離宮花鳥図画帖 雁(かり)

荒木寛畝筆 明治39年(1906)頃 昭和13年(1938)宮内省より引継 東京国立博物館蔵

展示:2022年11月15日~12月11日

一方、渡辺省亭の作品は、鳥をメインにしたものもありますが、その多くは小型の鳥たちが草花や樹木の中で戯れ、憩う姿を描いたものです。

あたかも自然の中で鳥が枝先に止まった一瞬をカメラでとらえたかのような構図です。

省亭も写実的な描写をしていますが、鳥の描写は一見精緻に見えながら、寛畝のように羽を一枚一枚しっかりとした線で描く描写ではなく、スピード感のある筆触や絵具の濃淡を活かした色面を巧みに用いて立体感や羽毛の質感表現がなされ、そこにペン画のような軽やかなタッチで必要最小限の線描を載せる描写です。

植物の描写も軽やかな線描と暈しを効果的に用いて花や葉、茎を描き、樹木の枝や幹といった、存在感のあるものは輪郭線を用いず、色の濃淡、暈しのみで表現することで、画面全体に軽やかさが生まれているように思われます。

赤坂離宮花鳥図画帖 鶫に黄櫨・竜胆(つぐみ はにし りんどう)

渡辺省亭筆 明治39年(1906)頃 昭和13年(1938)宮内省より引継 東京国立博物館蔵

展示:2022年11月15日~12月11日

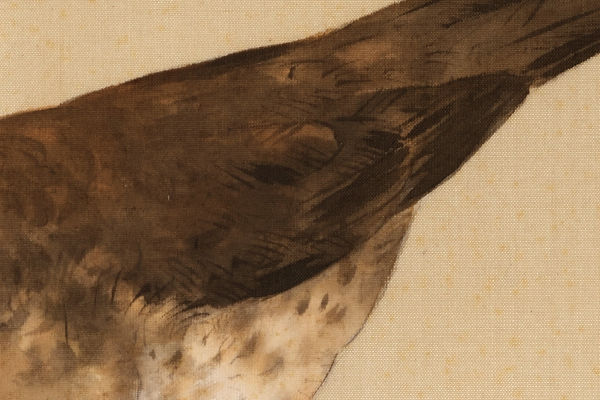

雁 翼の拡大図

雁 翼の拡大図 鶫 翼の拡大図

鶫 翼の拡大図 黄櫨・竜胆の拡大図

黄櫨・竜胆の拡大図

このように比べてみると、どちらも西洋画の写実の意識を持って制作している点は共通していますが、 寛畝は伝統的な重厚感のある感覚が強く、省亭は伝統に基づきながらもより瀟洒で親近感のある感覚が強く出ているように感じます。

省亭の作品は欧米の方にも受け入れられやすい画風と言えます。その点は、図案家として輸出用の七宝工芸の図案を描き、仕事の関係でパリに滞在して現地で印象派関係の人々と交流した経験をもつ省亭の経歴が大きく活かされているのでしょう。

花鳥の間の天井画はフランス人画家によるもので、他の部屋の天井画もフランス人画家の手になるものです。それらとのバランスを考えても、当時の日本における西洋建築の先端を行く、ネオ・バロック様式による宮殿建築の装飾の原画として省亭の原画が採用されたのもわかる気がします。

創作の場としての博物館

もう1点、絵画作品ではないのですが、絵画作品に影響を与えたものとして、キリン剝製標本にも触れさせて頂きます。

キリン剝製標本 明治41年(1908) 国立科学博物館蔵

この剝製は、明治40年(1907)に、初めて生きたまま日本に来た雌雄のキリンの雄のものです。雄はファンジ、雌はグレーという名前でした。

そのころ、博物館は上野動物園も所管しており、そこで飼育、公開され人気を博したそうです。

しかし、キリンを飼育するのは初めてのことだったため、設備が十分でなく、日本の冬の寒さによって、翌年春に二頭とも死亡してしまいました。

死亡後に剝製標本にされて、博物館に収蔵され、天産部(自然史、自然科学系の部門)の資料として公開されました。

当時の展示の様子

日本における初期の剝製標本として貴重な資料であるのですが、実はこのファンジ、絵画創作のモデルともなっていたのです。

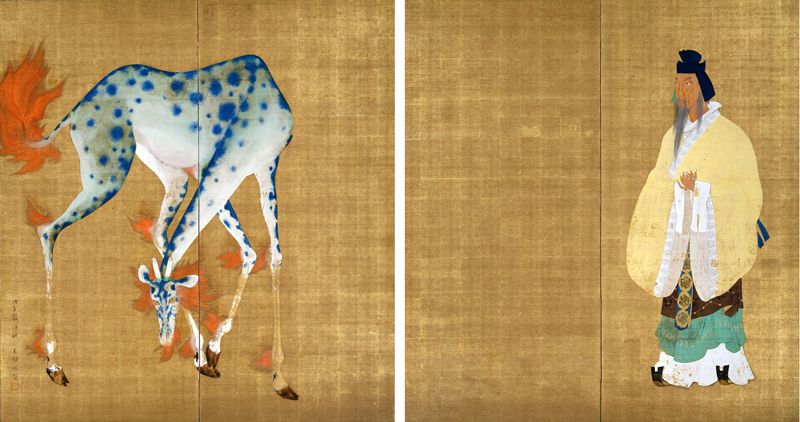

現在千葉市美術館の所蔵となっている、石井林響(いしいりんきょう、1884~1930)が描いた「王者の瑞」という2曲1双の屏風がそれです。

千葉市美術館学芸課長の松尾知子様からご教示頂きました。

王者の瑞 石井林響筆 大正7年(1918) 麻本着色2曲1双 千葉市美術館所蔵

石井林響は、千葉県山辺郡土気本郷町(現千葉市)出身の日本画家で橋本雅邦に師事しました。

本作は第12回文展出品作品で、唐代中期を代表する文人・韓愈の「獲麟解」(『古文観士』)の一節「麟為聖人出也。」に基づく、聖人のために麒麟が出現した場面を描いています。

通常、麒麟は、ビールの商標でご存知のような姿に描かれますが、林響は実際の動物のキリンをモデルにしました。

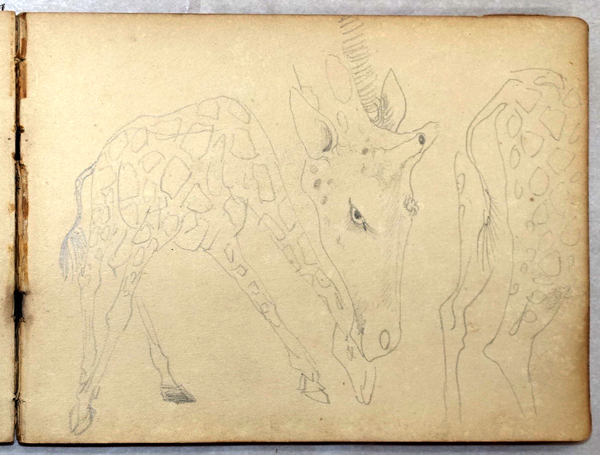

本作のもととなったと考えられるスケッチが林響のスケッチ帖の1冊にあり、動物園にキリンがいなかったので、博物館で特別に保管庫を開けてもらいスケッチを行ったという話が伝えられているそうです(松尾知子『生誕135年 石井林響』美術出版社、2018)。

スケッチのキリンの姿とファンジの姿を比べると、確かにファンジをモデルにしたことがわかります。

スケッチしたキリン

スケッチしたキリン ファンジ

ファンジ

この屛風は本展には展示されていませんが、博物館の収蔵品が、新たな創作の源となっていたことを物語る興味深い事例として挙げさせて頂きました。

このほかにも、縄文土器と岡本太郎、埴輪と版画家の齋藤清など、博物館の収蔵品も見てインスパイアされ、自身の新たな境地を開いていった作家がいます。

これらの事例は、収集・保管・展示を通して、常に社会と関りを持ち続けている博物館の役割の一端を物語るものです。

今回の展覧会も、皆さんの文化財への関心や、モノの見方、創作意欲を触発するきっかけとなれば幸いです。

カテゴリ:絵画、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(列品管理課長) at 2022年11月24日 (木)

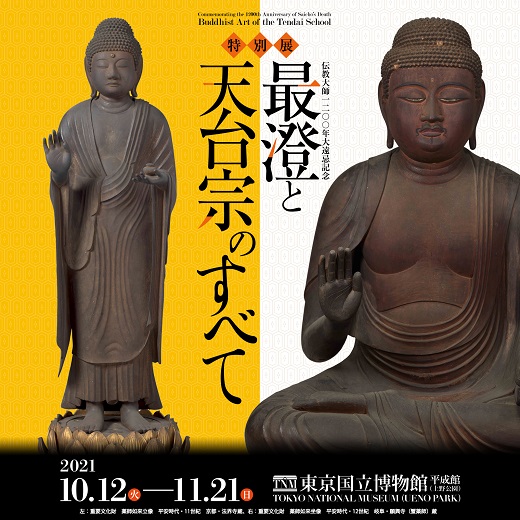

伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」(11月21日(日)まで)の閉幕が近づいてまいりました。

特別展はあっという間です。

本展の第2会場・第6章では、「現代へのつながり―江戸時代の天台宗」というテーマで、関東地方の有力な天台宗寺院である、浅草寺・輪王寺・寛永寺に伝わった御寺宝を展示し、東京会場の特色を出しています。

今回は栃木県日光市の輪王寺に所蔵される二つの仏画をご紹介します(図1)。

仏画というと、難しいし、時代が古いものは絵の具が剥落したり退色したり、あるいは画面が汚れていたりしていてよく見えない!という感想をお持ちの方も多いと思います。

ですが、こちらの作品はいかがでしょう。目を見張る鮮やかさです!ともに江戸時代に制作されました。

図1

第2会場 展示風景

向かって左が「法華経曼荼羅図」です(図2)。

図2

法華経曼荼羅図

木村了琢筆 江戸時代・寛永17年(1640) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=11月2日(火)~21日(日)

『法華経』「見宝塔品」の内容を描いたもので、釈迦如来と多宝如来が宝塔に並んでお説法をしています。

周囲にはありがたいお話を聞くために、いろいろな菩薩や釈迦の弟子たちが集まっています。

一方、右側に展示しているのが「仏眼曼荼羅図」です(図3)。

図3

仏眼曼荼羅図

木村了琢筆 江戸時代・17世紀 栃木・輪王寺蔵

展示期間=11月2日(火)~21日(日)

穏やかに過ごすことや安産を願って行われた「仏眼法」という密教修法の本尊に用いられました。

仏眼仏母という仏を中心に、周囲に様々な仏が、花が咲くように広がって位置しています。

ともに良質な絵の具が用いられ、華麗で美しい作品です。

華やかさの理由の一つが、随所にみられる金色です。

金箔を細く切って模様の形に貼り付けたり、金を絵の具のように用いて文様を描いています。

今は色あせてしまった平安時代の仏画も、描かれた当時はこのような輝きを持っていました。

また、表装部分も注目です。描表装(かきびょうそう)といって、絵の周囲もすべて描いています。

表装部分は通常、裂地を用いますが、仏画の場合、この二つの作例のように、風帯と呼ばれる掛軸上端から垂れ下がる裂や、裂地の文様にあたる部分までも丁寧に描き出した例がみられます。

ただ、どうしても傷んでくるので、裂地に代わることが多いです。

古い仏画では描表装が周囲に少しだけ残っている作例が散見されます。

そして、この二つの作品、以前使われていた軸や表装裏の墨書から、「木村了琢」という絵仏師が描いたことがわかります。

この木村家、江戸時代を代表する絵仏師の家系です。

二つの作品を比べると、確かに顔立ちがよく似ている仏がいたりします(図4・5)。

図4法華経曼荼羅図(部分)

木村了琢筆 江戸時代・寛永17年(1640) 栃木・輪王寺蔵

図5

仏眼曼荼羅図(部分)

木村了琢筆 江戸時代・17世紀 栃木・輪王寺蔵

(図4・5を比較すると、目尻の上がった顔立ちは似ていますが、鼻筋を入れる、入れないの違いがみられます。この違いをどのように考えるか……今後の課題としたいと思います)

木村了琢の画風を知る手掛かりです。皆様も会場でじっくりと見比べてみてください。

近世仏画は古代・中世の仏画を考えるうえでも重要です。

ご紹介した二つの作例は、仏画が本来持つ華やかさ、美しさを今に伝えてくれています。

※会期は11月21日(日)まで。会期中、一部作品の展示替えを行います。

また、本展は事前予約制を導入しています。

展示作品やチケットの詳細については、展覧会公式サイトをご確認ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 古川攝一(平常展調整室) at 2021年11月12日 (金)

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵

図1

本展覧会の主役である最澄は、平安時代前半に活躍したお坊さんで、比叡山に延暦寺を創建し天台宗を打ち立てました。

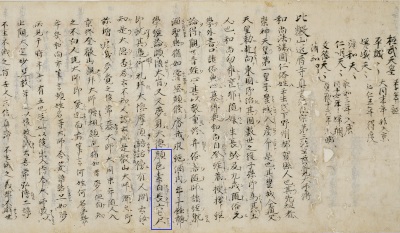

重要文化財 慈覚大師伝(巻首部分)

「顔の色は素白にして、長け6、7尺」とあって(図2青枠箇所)、色白で背が180㎝程あったみたいです。

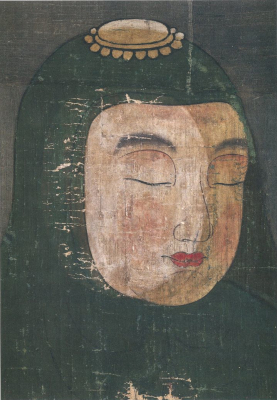

国宝 聖徳太子及び天台高僧像 十幅のうち 智顗

天台大師(てんだいだいし)とも呼ばれるのですが、文字通り、中国で天台の教えを築いた、まさに天台宗の生みの親です。

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵 画像提供:東京文化財研究所

天台の教えは智顗から最澄へと受け継がれていることを示すために、いつの時代にか、両者が兄弟のように似た姿となるよう描き直したのかもしれません。

ちなみに、天台のお坊さんではない聖徳太子が入っているのは、平安時代、太子が智顗の師匠である慧思(えし)の生まれ変わりであると信じられていたためです。

この作品、描かれたお坊さんたちのファッションも注目です。

※会期は11月21日(日)まで。会期中、一部作品の展示替えを行います。

カテゴリ:研究員のイチオシ、絵画、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 古川攝一(平常展調整室) at 2021年10月29日 (金)

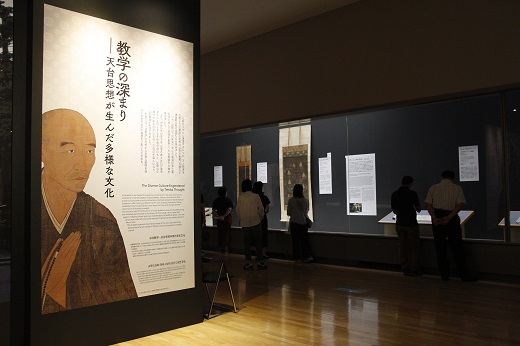

早くも残りひと月!特別展「最澄と天台宗のすべて」のみどころをご案内

去る10月12日(火)、平成館の特別展示室にて、伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」(11月21日(日)まで)が幕を開けました。

それからあっという間に2週間が経ち、6週間の会期のうち、早くも三分の一が過ぎ去ったことに……。

そう、本展は当館の特別展としては開催期間が短めなのです。

「秋の日は釣瓶落とし」と申しますが、うかうかしているうちに本展の閉幕もすぐそばまで来てしまいそう。

会期が残りひと月を切ったところで、会場の様子を少しだけご覧いただきながら、改めて本展のみどころをご紹介いたします。

平安時代のはじめに日本天台宗を開いた最澄の1200年大遠忌を記念し、天台の名宝を通じて、天台宗の歴史と広がりをご紹介する本展。

当館での開催後は、九州国立博物館と京都国立博物館へ巡回しますが、各地の地域的な特色を示すべく、作品のラインナップは会場ごとに大きく異なります。

そうしたなか、東京会場のみどころのひとつが、会場入口からほど近い位置にずらりと並ぶ、こちらの平安絵画です。

国宝 聖徳太子及び天台高僧像(一部複製)

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵

※原品の展示期間は各幅ごとに異なります。展示期間は作品リストでご確認ください(PDFが開きます)

インド・中国・日本の天台ゆかりの人物たちを描いた、全10幅の作品です。

11世紀の仏画はとても稀少なうえ、現存最古の最澄の肖像画(写真右から2幅目)を含むという点でも貴重とされます。

会期中に入れ替えを挟みつつではありますが、10幅すべてを展示するのは3会場のうち当館だけ。

さらに、11月2日(火)~7日(日)の6日間限定で、10幅の原品を揃ってご覧いただくことが可能です!

またその前後の期間も、写真のとおり複製を交えて展示しているため、10幅のスケールを体感していただけます。

会場の先へ歩を進めると、そこには、寺外初公開となる京都・法界寺の秘仏本尊が皆様を待ち受けています。

像内に最澄自刻の薬師像を納めていた、最澄にとてもゆかりの深い像です。

重要文化財 薬師如来立像

平安時代・11世紀 京都・法界寺蔵

厨子の奥深くで守り伝えられてきた秘仏と東京で対面し、360度からその姿を堪能できる贅沢。

ポスターやチラシにも登場する像ですが、写真で見る以上にほっそりとして優美な腕まわりや、光を受けてきらりと輝く截金(きりかね)文様は、ぐるりと回りながら拝観してこそ味わえるものです。

東京会場には、こうした秘仏が全部で9件もお出ましいただいています。

なかには京都・真正極楽寺(真如堂)の阿弥陀如来立像(11月3日(水・祝)まで)のように展示期間に限りのある秘仏も含まれるため、ご来館の際にはご注意ください。

法界寺の秘仏に別れを告げてさらに進めば、最澄の後を継ぎ、密教を取り入れながら日本天台宗の教えを発展させた弟子たちにちなむ文化財の数々が並びます。

天台宗の歴史を時系列に沿ってご紹介しているのも、本展のポイントです。

重要文化財 不動明王坐像

平安時代・10世紀 滋賀・伊崎寺蔵

こちらは滋賀・伊崎寺の秘仏本尊です。

平安時代前期に活躍し、千日回峰行を創始したと伝わる相応和尚(そうおうかしょう)にゆかりがあるとされます。

目をカッと見開き、下の歯で上唇を噛んだ、凄まじい形相が印象的。

ちなみに、荒行として名高い千日回峰行に挑む行者の壮絶な様子は、展示室内のモニターでも映像にてご覧いただけます。

重要文化財 紺紙金銀交書法華経 八巻のうち巻第七(部分)

平安時代・11世紀 滋賀・延暦寺蔵

天台宗の教えの根本を担うのが、「悟りに至る道はすべての人に開かれている」という平等思想を説いた『法華経』です。

10世紀になると、末法の世を背景に天台浄土教が大成され、多くの人々から支持を得るようになります。

極楽往生を願う平安貴族たちは、功徳を得るために『法華経』を読み、書写することに精を出したそう。

「紺紙金銀交書法華経」のように装飾性の高い写経は、救いを求める平安貴族の想いを体現したものです。

本作品では、金泥と銀泥を1行ごとに使い分けながら、紺紙に『法華経』が書き写されています。

そして中世の天台宗は、『法華経』の思想から多様な展開を遂げることになります。

日本の神々の元の姿は仏であったとする「本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)」のもと、比叡山の鎮守である日吉山王社への信仰が盛んになり、「山王神道」と呼ばれる天台宗特有の神仏習合思想が生まれました。

本展ではこうした中世における天台宗の様相もご紹介します。

さらに時代が下り江戸時代になると、東叡山寛永寺が創建され、関東での天台宗発展の基礎が築かれました。

なんといっても当館は寛永寺のお膝元!

そうした立地を活かし、華麗な江戸天台の美術をまとめてご覧いただける点も、東京会場の特長です。

特に絵画は色彩が鮮やかに残っている作品も多く、ひときわ目を楽しませてくれます。

左 熾盛光曼荼羅図

江戸時代・寛永9年(1632) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=10月12日(火)~31日(日)

右 摩多羅神二童子像

江戸時代・元和3年(1617) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=10月12日(火)~31日(日)

そうそう、本展には撮影可能なエリアもあります!

それがこちらの、延暦寺根本中堂の再現展示です。

延暦寺 国宝 根本中堂(内陣中央の厨子)の再現

「根本中堂」とは、最澄が建てた草庵に由来する比叡山延暦寺の総本堂です。

堂内には、最澄自刻と伝わる薬師如来像と、最澄が灯して以来消えたことのない「不滅の法灯」が安置されています。

今回は堂内の様子を、部分的にではありますが、原寸大で展示室に再現しました。

写真手前に3基並んでいるのは、かつて根本中堂内で「不滅の法灯」を納めており、今は現役を退いた先代の燈籠です。

堂内の厳かな空気が伝わってきます。

再現展示エリアを抜ければ、全国各地で大切に守り伝えられてきた尊像の数々が皆様をお迎えします。

天台宗が比叡山延暦寺から東国へと広まっていった、その足跡を窺わせるラインナップです。

なかには、最澄が延暦寺根本中堂の薬師如来像と同じ木から掘り出したと伝えられる秘仏や、驚きの大きさを誇る秘仏も!

その姿は、会場にてご自身の目でお確かめください。

はるかな時を超え、たくさんの人々を介して伝えられてきた天台の教え、そしてその精神を表す宝物は、今を生きる皆様にはどのように見えるでしょう。

ぜひ、1200年の厚みと凄みを本展で体感していただければと思います。

※会期は11月21日(日)まで。会期中、一部作品の展示替えを行います。

また、本展は事前予約制を導入しています。

展示作品やチケットの詳細については、展覧会公式サイトをご確認ください。

カテゴリ:彫刻、絵画、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 新井千尋(広報室) at 2021年10月26日 (火)