1089ブログ

長崎奉行所旧蔵のキリシタンの遺品を毎年、当館の特集展示でご紹介しています。

今年も先の1089ブログでご紹介した通り、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録記念 特集「キリシタンの遺品」(本館特別2室、2018年12月2日まで)を開催中です。

1549年のザビエル来日。

これは日本史上の大きな事件ですが、日本とヨーロッパがつながったという点で世界史上でも注目すべきできごとです。

海洋国家ポルトガルの勢力拡大とイエズス会の非キリスト教地域への布教にかける強い意志とが相互に支えあって、ヨーロッパから見れば東の果てにある日本に到達したのです。

メダイ ヨーロッパ 明治12年12月内務省社寺局より引継ぎ 19世紀

ザビエルを表したメダイ。左上に「XAVIER」と書かれている。

当時のヨーロッパではローマ教会に批判的な2つの新興勢力がありました。

一つは宗教改革。ドイツのルターとフランス(スイス)のカルヴァンは、教会の権威よりも個人の信仰を重んじ、大きな変革を起こしました。

もう一つはオランダのエラスムスをはじめとしたヒューマニスト。教会に縛り付けられていた人間を解放して自由を取り戻すという思想の持ち主です。

中世のヨーロッパを覆い尽くしていたローマ教会から見ると危険な状況です。ローマ教会は異端を潰し、権威を保とうとします。

一方、新興勢力に対抗してローマ教会に服従を誓い、非キリスト教圏への布教に邁進したのがイエズス会です。

イエズス会はパリのモンマルトルの丘で創立しました。ザビエルがパリ大学在学中のことです。

私は司馬遼太郎『街道をゆく 南蛮のみちⅠ』に導かれて、ザビエルが学んだ聖バルブ学院を見て来ました。

パリ、カルチェラタンにあり、数度の改築を経ている。

現在はパリ第2大学の図書館に付属する建物。

石板の3行目に「COLLEGE SAINTE-BARBE」とある。

1460年の創立で、ザビエルは1525年から11年間在籍した。

この聖バルブ学院の隣に聖モンテーギュ学院があって、その学生ロヨラがイエズス会創始の志を立て、ザビエルを誘ったのです。

この2つの学校(カレッジ)には各国から学生が集まりました。

モンテーギュ学院には同じころカルヴァンがいましたからザビエルは会っているでしょう。30年ほど前にはエラスムスもいました。

卒業後世界史の大きな舞台で対立する両者が同じ大学から巣立っていることは興味深いことです。

ポルトガル国王とローマ教皇の後ろ盾を得て日本布教を独占したイエズス会ですが、教皇が変わると別の修道会も布教に加わりました。スペイン系のフランシスコ会、ドミニコ会、アウグスティノ会などです。

これらは禁欲的で清貧を旨とし、イエズス会には批判的でした。イエズス会は布教の拡大を重視したため、人手と資金を必要とし、経営のため貿易の収入をあてるなど世俗化した部分が少なくなかったようです。

マニラに拠点を築いていたフランシスコ会は、1593年に初めて日本に宣教師を送り込みました。

禁教になるまであまり時間はありませんが、61人の宣教師が来日したといいます。

その痕跡はキリシタンの遺品にも見られます。

写真は、幼子イエスを抱く聖アントニウスの像です。ロープを腰に巻いて垂らすのがフランシスコ会の特色で今も受け継がれています。また、裸足、地味な服も清貧を標榜する修道会の特色です。

次は無原罪の聖母の銅牌(プラケット)です。聖母マリアの周囲に8つの結び目を表したロープが表されています。

これと同じ図柄のものが、長崎の出津(しつ)にあるド・ロ神父記念館にあります。世界文化遺産に登録された出津にはフランシスコ会系の絵画(原爆で焼失)もあったことが知られています。

重要文化財 聖アントニウス像 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

象牙製。左手に幼子イエスを抱いています。

重要文化財 銅牌 無原罪の聖母 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

1590年代から1620年代まではポルトガル系のイエズス会に加え、スペイン系のフランシスコ会等の修道会が対立しながら布教をしていました。

1600年には嵐に流されてオランダ船デ・リーフデ号が現在の大分県に漂着します。その船尾にはエラスムスの木像が付けられていました。

オランダはキリスト教の布教をしないという約束で、ヨーロッパで唯一日本と交易を続けることになります。

エラスムス像 栃木・竜江院蔵

右手に持つ巻物に、「ERASMVS ROTTERDAM 1598」と書いてあったのがかなり剥げています。

リーフデ号は1598年にロッテルダムを出発しました。

今回は展示していませんが、来年展示しますのでご期待ください。

今年7月に長崎県と熊本県にまたがる潜伏キリシタン関連遺跡が世界遺産に登録されました。

当館の展示会場では長崎県の資料提供を得て世界遺産のパネルを掲示し、長崎県制作のパンフレットを配布していますので、ご観覧の際はぜひご覧ください。

みなさんのご来館をお待ちしています。

本館 特別2室 2018年10月10日(火)~12月2日(日)

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(企画課長) at 2018年11月23日 (金)

こんにちは、絵画・彫刻室の鷲頭です。

今、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録記念 特集「キリシタンの遺品」(本館特別2室、2018年12月2日まで)を開催しています。

普段は日本の絵画を取り扱う業務を担当していますが、南蛮美術に惹かれる身として、この展示をとても楽しみに待っていました。

そこで、今回は、キリシタン遺物のなかでもとくに広く知られている、2種類の銅牌についてご紹介します。

<その1 銅牌(エッケ・ホモ)>

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) ヨーロッパ 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

この作品は、片手に納まるくらいのサイズの金属製のレリーフです。

茨の冠を被り、右手に芦の杖を持つイエス・キリストが表わされています(マタイの福音書27章29節)。

イエスの罪を見いだせない総督ピラトが、群衆の前にイエスを引き出して「エッケ・ホモ(見よ、この人を)」と言う場面(ヨハネの福音書19章5節)に基づいており、イエスの受難を示す、キリスト教美術のテーマのひとつとして知られています。

この銅牌は、16世紀から17世紀のヨーロッパで作られたもので、禁教前の日本に輸入されました。当初は、キリスト教のミサや礼拝などで用いられたと考えられます。

日本では、この銅牌のモチーフをお手本にして、模造品が作られたり・・・

重要文化財 銅牌(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 16~17世紀

さらには長崎奉行所が、本来の使用目的とは真逆の「踏絵」に使用したりしました。

重要文化財 板踏絵 キリスト像(エッケ・ホモ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

また、このようなタイプのレリーフは、ヨーロッパで大量に生産されたようです。

例えば、ニューヨークのメトロポリタン美術館にも、そっくりな作品が収蔵されています。

大きさまでほぼ同じ。

銅牌(エッケ・ホモ) 2012.545.3 Metropolitan Museum of Art, Gift of Joseph G. Reinis, 2012

※展示していません

実は、よく似たプラケット(メダル)が国外のオークションで時々、取引きされており、やはり相当数が製造されていたのでしょう。

ところで、このイエスの図像には、おそらく元になった絵があっただろうと考えています。

しかし、油彩画や版画を探してみても、イエスが肩にローブをかけた姿などはよくあるのですが、これとピッタリな作品は、未だ見つけられていません。

捜索の旅は、まだまだ続きます。

<その2 板踏絵(ピエタ)>

重要文化財 板踏絵 キリスト像(ピエタ) 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

次にご覧いただくのは、十字架から降ろされたイエスの遺骸を聖母が抱きしめる場面、いわゆる「ピエタ」を表わした銅牌です。

踏絵として利用された歴史がありますが、板の中央に填め込まれたピエタの銅牌は、本来はミサなどに用いる道具だったと思われます。

このピエタについては、「元ネタ」らしき銅版画を見つけました。

Hans Collaert II もしくはHans Collaert III, Pieta, VII,55,34, Kunstsammlungen der Veste Coburg/Germany.

※展示していません

ちょうど反転させたかのような図像です。

この版画は、16世紀後半から17世紀前半にかけて、ヨーロッパにおける銅版画の製作地の一大拠点だったアントウェルペン(ベルギー)で活躍したコラールト工房のピエタです。

この銅版画は無背景ですが、もしかすると銅牌のように都市風景が描かれたバージョンもあったのでしょうか?

答えは出ていませんが、当時西洋で流布していた図像が、ほぼ同時期に日本にも届いていたことに感動を覚えます。

展示室では、このほかにもキリシタン関係資料や当時のヨーロッパで刊行された日本に関する書籍を展示しています。

期間中、ぜひ会場に足をお運びください。

本館 特別2室 2018年10月10日(火)~12月2日(日)

| 記事URL |

posted by 鷲頭桂(絵画・彫刻室主任研究員) at 2018年11月09日 (金)

特集「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」に寄せて

今からちょうど100年前の大正7年(1918)2月20日、東京帝国大学(とうきょうていこくだいがく、現・東京大学)で建築を研究していた関野貞(せきのただし)は、東京駅で300人もの人々に見送られながら、中国・インド・欧米等を周遊する、2カ年にも及ぶ調査旅行に出発しました。

この旅行で、関野が中国調査を行うのは3回目となります。調査地は、遼寧省、山西省、河北省、河南省、山東省、浙江省、江蘇省と広範囲に及び、調査対象は建築に限らず、美術、考古、金石と幅広いもので、各地で多くの写真を撮影しました。

現在、平成館企画展示室で開催している、特集「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」(2018年9月4日(火)~10月28日(日))では、調査の行程を追いながら、関野貞が中国で撮影した写真を展示しています。10月2日(火)からは後期展示となり、南京や杭州、紹興、鎮江、そして天台山など、江南地方(長江流域及び以南)が見どころです。

さて、この年の10月9日、一人の日本人作家が中国旅行に出発しました。谷崎潤一郎( たにざきじゅんいちろう)です。この頃、徳富蘇峰(とくとみそほう)や佐藤春夫(さとうはるお)、芥川龍之介( あくたがわりゅうのすけ)など大陸に渡った日本人の作家は少なくありません。谷崎は妻子を父の家に預け、原稿料を前借りし、さらに本2冊分ほどの版権を手放して旅費を工面し、旅に出ました。

僕の支那(中国)旅行はマル二ヶ月で、十月の九日に東京を出発した。途中の行程は、朝鮮から満洲を経て北京を出、北京から汽車で漢口へ来て、漢口から楊(揚)子江を下り、九江へ寄ってそれから廬山へ登り、又九江へ戻って、此度は南京から蘇州、蘇州から上海へ行き、上海から杭州へ行って再び上海へ戻り、日本へ帰って来た様な順序である。(『支那旅行』より)

谷崎の旅行は、主に江南地方を中心としたもので、北京から京漢鉄道(けいかんてつどう)に乗って湖北省の漢口(現在の武漢)へ移動し、漢口から九江や南京、蘇州や杭州などを周遊して、上海から帰国しました。

谷崎潤一郎も降り立った旧漢口駅。光緒26年(1900)の建造。(2018年撮影)

旧漢口駅内部。(2018年撮影)

「京漢火車站」(京漢鉄道駅)の文字が残されている。(2018年撮影)

私は北京や南京の古い物寂びた町々を見、江蘇、浙江、江西あたりの、秋とは云いながら春のように麗らかな、のんびりした田舎を歩いて、多分に浪漫的空想を刺戟され、地上に斯くの如きお伽噺の国もあったのかと云う感を抱いた・・・(『東京をおもう』より)

谷崎にとって、とりわけ異国情緒の漂う江南の印象は、「お伽噺の国」だったようです。江南地方は温暖で、日本の気候に近く、例えば関野貞は、寧波で訪れた天童寺の景色を「余多ク支那ノ寺観ヲ見タレトモ此如ク我国ノ景色ニ似タル好景ニ接セシコトナシ」と、中国で見た寺院で最も日本に似ている好景である、と述べています。

天童寺仏殿 曹洞宗の開祖、道元も修行した寺院。

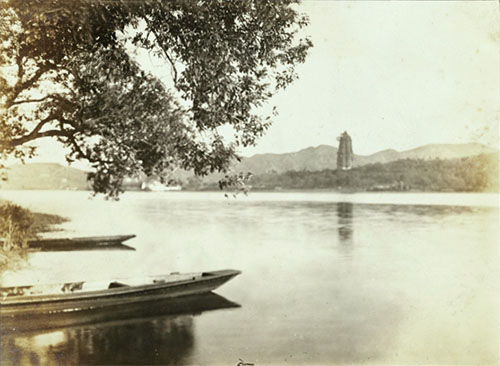

帰国後、谷崎は中国旅行で得た見聞をもとに小説を発表します。その中に「西湖の月」、「天鵞絨(びろうど)の夢」など、杭州の西湖を題材にしたものがあります。杭州は風光明媚な土地柄で、特に西湖の美しさは、古くから文人墨客に愛されてきました。関野貞も西湖に船を浮かべて近隣の史跡の調査を行っています。

西湖より雷峰塔遠望 関野貞撮影 1918年

雷峰塔 関野貞撮影 1918年

今から千年近くも前の遠い五代の世に建てられたと云う塔は、幾何学的の直線がぼろぼろに壊れて玉蜀黍(とうもろこし)の頭のようになつて居ながら、それでも煉瓦の色だけは未だ悉くは褪せてしまはずに、斜陽を浴びて一層あかあかと反射している・・・(『西湖の月』より)

谷崎が玉蜀黍の頭のようだといった雷峰塔は、1924年に自然倒壊してしまいました。今、その姿を見ることはできませんが、くしくも谷崎と同じ年にここを訪れた関野貞が写真に収めています。まるで亡霊のような塔の姿は、谷崎の描く妖しく幻想的な「お伽噺の国」へ私達を誘ってくれるかのようです。

100年前の中国の風景に、皆様は何をお感じになりますでしょうか。

| 記事URL |

posted by 関紀子(貸与特別観覧室専門職) at 2018年10月10日 (水)

京都では、先(さき)の戦争といえば、応仁の乱のことを指すという逸話があります。

これについて、「なんぼ京都人でもそんなことあらへん、普通は蛤御門(はまぐりごもん)の変のことや」という意見もあります。

それはともかく、応仁の乱というのは、確かにかつての宮廷ではトラウマのように見なされたほどの出来事でした。

平安京に遷都してから数百年ののち、武家が権勢をふるうようになると、勢力をうしなった公家は宮廷でほそぼそと儀式や行事を繰り返すばかりとなりました。

そこへ京都市中を焼きつくす応仁の乱が起こると、ついには格好ばかりの宮廷行事さえも途絶えてしまったのでした。

あいつぐ戦乱のなかで、公家たちは記録や口伝(くでん)によって宮廷文化を伝承し、『源氏物語』のような古典のなかに在りし日の宮廷の栄華を追憶したのでした。

今日のわれわれが、今なお戦前とか戦後というように、かつての宮廷には乱前や乱後という言葉があったほど、応仁の乱というのは時代を区切るキーワードだったのです。

やがて乱世が終わり、江戸時代になると、公家たちは途絶えてしまった宮廷文化を再興するようになります。

葵祭(あおいまつり)の名で知られる賀茂祭(かもさい)などが再興されました。

なかでも注目すべきは、平安時代の寝殿造(しんでんづくり)の建築様式で宮殿を再興したことです。すでに寝殿造の空間は実用的でなくなっていましたが、古式に則(のっと)った儀式を行なうのに必要な宮殿に限って再興したのです。

これが現在の京都御所につながります。

宮廷に関する知識の集積を有職(ゆうそく)と申しますが、京都御所や葵祭などは、そういった蘊蓄(うんちく)の成果なのでした。

京都御所を出発する葵祭の行列

このたびの特集「京都御所 飛香舎(藤壺)の調度」(本館14室 2018年10月2日[火]~12月25日[火])では、その京都御所の飛香舎(ひぎょうしゃ)に伝わった調度を陳列いたします。

飛香舎は宮廷のなかでも、女性が暮らす後宮(こうきゅう)の宮殿のひとつで、中庭に藤を植えていたので、別名を藤壺(ふじつぼ)と申しました。光源氏(ひかるげんじ)が追い求めつづけた女性である藤壺宮(ふじつぼのみや)の由来となった宮殿です。

これらの調度は、江戸時代に飛香舎の再興とともに作られたものですが、有職によって古い形式を伝えています。

寝殿造の空間にふさわしい華奢な形式で、梨子地(なしじ)に蒔絵螺鈿(まきえらでん)で表わした松喰鶴(まつくいづる)の文様を散らした優美な装飾がなされています。

松喰鶴蒔絵螺鈿二階棚 江戸時代・19世紀

上下段の棚板をもつ二階棚。上段には火取(ひとり。香を焚く器)と泔坏(ゆするつき。整髪水の容器)、下段には唾壺(だこ。唾を吐く壺)と打乱箱(うちみだればこ。整髪具を入れる箱)を置きます。それぞれの道具の形式や配置については古制が調査されました。

この雅趣ある調度を御覧になって、「いづれの御時(おほんとき)にか、女御(にょうご)・更衣(こうい)あまたさぶらひたまひける」と語られた後宮のようすに想いをはせていただければと思います。

本館14室 特集展示の様子 |

特集「京都御所 飛香舎(藤壺)の調度」 本館 14室 2018年10月2日(火)~12月25日(火) |

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室主任研究員) at 2018年10月05日 (金)

こんにちは、平常展調整室の三笠です。

今年も「博物館でアジアの旅」の季節がやってまいりました。

台風に負けず、たくさんのお客様にご覧いただきたいと願っております。

私がお話するのは、今回の企画に合わせて開催中の特集「岡野繁蔵コレクション―インドネシア由来の染織と陶磁器」に出品されているベトナムのやきものと、岡野繁蔵(1894~1975)についてです。

突然の告白ですが、私は絵を鑑賞するのがとっても苦手です。

楽しげに絵解きをしている同僚の話を聴くたびに目から、そして耳からも(!)ウロコ。

私の脳みそには絵を観る機能が欠落しているのだと諦めております。

というわけで、日々癒してくれるのはやっぱり「やきもの」。

叩く。挽く。圧す。時には陶工が掴んだ指の跡がそのまま残っていたり。

数百年の時を超えて、力強い造形の作業を想像しながらたどるのが大好きです。

そんな私が今回オススメする一番の作品は、ベトナムの「五彩水牛図大皿」。

まるでピカソのデッサンをみるような、デフォルメされた水牛の姿。

そばにいる水牛を画工が見たままに描きつけたのでしょうか。素朴ながら丁寧な筆遣いで、水牛の優しげな眼と長い睫毛が印象的です。

そして皿を彩る下絵付けの青、赤と緑の上絵具。絵付けはこのわずか三色にもかかわらず、とても明朗で陰影豊かでしょう。

ややこしや…と身構えることなく、「ずっとみていたい。絵って素敵だな」と思わせてくれる作品なのです。

五彩水牛文大皿 ベトナム・16世紀 岡野繁蔵旧蔵 [2018年12月25日まで東洋館12室にて展示]

ベトナムの製陶は、中国に大きな影響を受けて開花しました。

それは器形や文様構成をみれば一目瞭然。

青花牡丹唐草文壺 中国 景徳鎮窯 元時代・14世紀 ※展示していません

青花牡丹唐草文壺 ベトナム 15~16世紀 [2018年12月25日まで東洋館12室にて展示]

しかし底をみると、夾雑物(きょうざつぶつ)の混じった灰茶色の胎(たい)であることがわかります。厚くて重さもずっしりとしており、真っ白で薄づくりの中国磁器とはだいぶ異なった粗い素地です。

また、高台内に鉄を塗るのもベトナムのやきものの特徴です。これを俗に「チョコレート・ボトム」と呼んでいます。

むしろこうした作行き(さくゆき)が見どころであり、とくにさまざまな地域のやきものに親しんできた私たち日本人の眼をも惹きつける魅力ではないでしょうか。

五彩水牛文大皿の底

青花牡丹唐草文壺の底

ところで皆さま、これらの作品をはじめとするトーハクの東南アジア陶磁コレクションの多くは、かつて岡野繁蔵という人がインドネシアで蒐集したものであることをご存じでしたでしょうか?

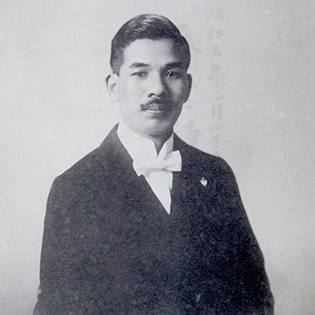

岡野繁蔵 (藤枝市郷土博物館・文学館提供)

岡野は、陶磁器研究の世界では重要なコレクターの一人として名が通っていますが、一般的にはほとんど知られていないかもしれません。

岡野繁蔵は、明治27年(1894)に現在の静岡県藤枝市で生まれました。苦学の後、大正4年(1915)にインドネシアのスマトラへ渡ります。その後、独立して「大信洋行」という貿易会社を興し、大きな成功を手にしました。

岡野がスラバヤに開いた百貨店「トコ・千代田」 (藤枝市郷土博物館・文学館提供)

昭和17年、戦況の悪化を前に岡野は日本へ戻りました。それに先立ち昭和15年6月、岡野は東京美術倶楽部にて、インドネシアで蒐集したコレクションの売立てを行ないます。

この時発行された『岡野繁蔵氏所蒐 蘭領東印度諸島遺存陶磁工芸品図譜』によると、売立てに出たコレクションはおよそ600点にのぼり、下記のように分けられていました。

1)中国明時代にインドネシアへ輸出された陶磁器

2)ベトナムやタイからインドネシアへ輸出された陶磁器

3)インドネシアの日用土器

4)日本から輸出された伊万里焼、九谷焼

5)ジャワ島にて蒐集した染織

6)ジャワ島にて蒐集した家具

7)ジャワ島にて蒐集した銅鑼

8)ジャワ島にて蒐集した木工品

インドネシアの人々から深い信頼を得ていた岡野のもとには、美術品を持ち込む地元の人々の訪問が絶えなかったと伝わっています。インドネシアにまつわるこれだけ豊かなコレクションを築いたのは、岡野の他にあり得ないでしょう。

現在、東京国立博物館には岡野旧蔵の陶磁器(寄託品含む)およそ90件、染織120件が収蔵されています。今回東洋館12室では、これまでまとまって紹介されることがなかった中国南方の輸出陶磁も展示されています。

中継貿易地として古くよりヒトとモノの往来が続いてきたインドネシアならではの、大変貴重で見どころに富んだ作品ばかりです。

この機会にぜひご堪能ください。

東洋館12室 特集展示の様子 |

特集「岡野繁蔵コレクション―インドネシア由来の染織と陶磁器」 東洋館 12室 2018年9月4日(火)~12月25日(火) 中国の陶磁 東洋館 5室 2018年9月4日(火)~12月25日(火) 茶の美術 本館 4室 2018年9月11日(火)~12月9日(日) 博物館でアジアの旅 海の道 ジャランジャラン 東洋館 2018年9月4日(火)~9月30日(日) |

カテゴリ:研究員のイチオシ、特集・特別公開、博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 三笠景子(平常展調整室主任研究員) at 2018年09月07日 (金)