1089ブログ

特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方4-トピック編-

本特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺」(2014年9月9日(火)~12月7日(日):平成館考古展示室)も、あと2週間足らずとなりました。

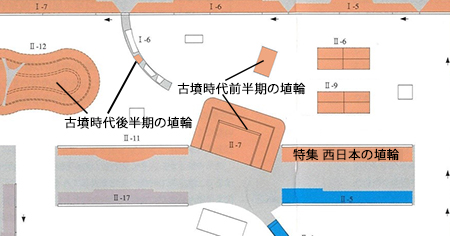

平成26年度考古相互貸借事業で、大阪府立近つ飛鳥博物館から拝借した畿内地方中枢部・古市古墳群の円筒埴輪や動物・人物埴輪を軸に、展示テーマを構成(第1回)しています。

左:前半期の埴輪、右:後半期の埴輪

これまで、埴輪のカタチやその移り変わりを規定する製作技術の“秘密”(第2回)と、人物・動物埴輪の登場を背景にした(?)形象埴輪のドラスティックな造形の変化(第3回)についてお話ししてきました。

いわばミクロとマクロの視点で、今回の特集展示をご覧頂くにあたって、全体構成を読み取るために必要なキーポイントをご紹介したものです。

もちろん、(埴輪だけではありませんが)作品(考古資料)の“なりたち”(製作過程)を明らかにすることは、考古学の基本中の基本です。

(かなり長い・・・ジミな作業を要しますが)その特徴を的確に捉え、構造を掴む優れた方法で、対象の本質に迫る“王道”でもあります。

ときに「製作者の意図」さえも、(おぼろげながらも・・・)明らかになる場合があります。

ところで、今回の個々の展示品の中には、やはり普段なかなかお目に掛けることができない、ウッカリ見落としてしまいそうな見どころがまだたくさんあります。

そこで、常設展示品も含めた展示品の中から、是非注目して頂きたい幾つかつかのポイント(=オススメ・・・)を絞ってご紹介します。

さっそく、中央に(ド~ンと)展示された3本の大型円筒埴輪に注目して頂きましょう。

円筒埴輪・盾形埴輪(大阪府土師の里遺跡出土)大阪府近つ飛鳥博物館蔵

第2回でもご紹介しましたように、雄大な規模の割には(失礼・・・)均整の取れたシルエットと、リズミカル(≒等間隔!)に繰り返される均質な突帯の特徴から製作者の高い技術が窺えます。

ややもすると、その“巨大さ”ばかりに目を奪われがちですが、胴部に繊細な(?)線刻文様が施されていることにお気づきになった方も多いかと思います。

最初は、中央のもっとも高い大型円筒埴輪です。

(左) 円筒埴輪 大阪府藤井寺市 土師の里遺跡出土 古墳時代・5世紀 大阪府近つ飛鳥博物館蔵

(右) 線刻文様(直弧文:同左部分)

この円筒埴輪には、正面に二つの円形の透孔があります。

下段透孔の下方の、2本の突帯を挟んでやや左側に、不思議な文様が刻まれています。

少々変形していますが・・・、多数の円弧を複雑に組み合わせた線刻文様で、「直弧文」とよばれています。

日本列島にしか見られない、独自に発達した呪術的な幾何学的文様として有名です。

名前の由来は、本来は直線と弧線を組み合わせた文様の特徴にありますが、その起源には多くの説があります。

その一つは、特集展示ケースの向かい側にある低い独立ケースに入った、これまた実に不思議な石造物(謎の物体?・・・)を覆う文様です。

展示室見取図

(左) 模造 旋帯文石 (原品=弥生時代(後期)・3世紀 岡山県楯築神社 伝世) 東京国立博物館蔵

(右) 浮彫文様 (旋帯文:同左部分)

正面(?)に人が顔だけを出している(?)ような表現があり、そのほかの部分は全体が幾何学的な文様で埋め尽くされています。

まさに緩やかに描かれた円形や直線状の帯と、巻き込む渦のように見える円形や弧線状の帯で構成されています。

弥生時代の終わり頃(2~3世紀前半)になると、瀬戸内・山陰や近畿地方などでは、墳丘墓とよばれる古墳の原型となった大規模な墳墓が築かれました。

この旋帯文石は、瀬戸内地方最大の楯築墳丘墓(岡山県倉敷市:全長約80m)から出土したとみられ、被葬者やリーダーに率いられていた集団の祖霊の姿を表現したという見解もあります。

古墳出現前夜の列島社会の激動期に、亡き首長の葬送儀礼において重要な役割を果たした“存在”を表現した石造物かもしれません。

そして、古墳時代になると「直弧文」が成立します。

(左) 鹿角製装具(柄頭直弧文)古墳時代・5~6世紀 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺 二本松山古墳出土 東京国立博物館蔵 ※この作品は現在展示されていません。

(中) 直弧文鏡 古墳時代・4世紀 奈良県広陵町新山古墳出土 宮内庁蔵

(右) 埴輪 盾 古墳時代・5~6世紀 奈良県磯城郡三宅町石見出土 東京国立博物館蔵

とくに刀剣装具・石棺や装飾古墳、家形埴輪や靫・盾・大刀形埴輪などの武器武具形埴輪などに多く施されることが特徴です。

古墳時代後期(6世紀)に至るまで形骸化しつつ、さまざまな器物に施された、古墳時代を代表するといってもよい文様です。

次は、右側のやや太い大型の円筒埴輪です。

この円筒埴輪には正面に1つ円形透孔がありますが、その透孔の左側に、やはり奇妙な文様が刻まれているのがご覧頂けると思います。

(左) 円筒埴輪 大阪府藤井寺市 土師の里遺跡出土 古墳時代・5世紀 大阪府近つ飛鳥博物館蔵

(右) 線刻文様(騎馬人物像:同左 部分)

シンプルな線描ですが、どうも脚を前後に踏ん張った大型の動物に人物が乗る様子を描いているようです。

動物の胴体はかなり長いことが特徴で、おそらく騎馬人物を描いたと考えられています。

同様な例は、古墳時代後期(6世紀)の土器などに描かれた例のほか、各地の装飾古墳の装飾や横穴墓の線刻画にも数多く見られます。

立体的な造形としては、装飾須恵器の騎馬人物装飾などもあります。

(左)平瓶 古墳時代・7世紀 岡山県新見市唐殻出土 東京国立博物館蔵 ※この作品は現在展示されていません。

(中) 線刻文様 (騎馬人物像:同左 部分)

(右) 子持装飾付壺(騎馬人物装飾) 古墳時代・6世紀 岡山県赤磐市可真上出土 東京国立博物館蔵 ※この作品は現在展示されていません。

以前、馬形埴輪の解説(「動物埴輪の世界」の見方7─馬形埴輪2)でもお話しましたが、日本列島では古墳時代中期(4世紀末頃~5世紀)に馬具が古墳の副葬品として現れ、5~6世紀には広く乗馬の風習が普及したことが知られています。

金銅や銀で装飾を施された煌(キラ)びやかな馬具は、その形や色彩はもちろんのこと、徒歩による移動しか経験がなかった日本列島の人々に、憧れをもって受け容れられたことでしょう。

(左) 馬具展示コーナー(中央・模造 金銅装鞍)

(右) 埴輪 馬 古墳時代・6世紀 群馬県内出土 東京国立博物館蔵

ちょうどこの円筒埴輪が造られた頃(5世紀前半)は、馬は稀少な最先端の乗り物として、人々の羨望の眼差しを集めていた頃と考えられます。

この線刻画は、当時の人々の密やかな乗馬への憧れを映し出しているのかもしれません。

もう一つ、左側の盾形埴輪との間にある大型円筒埴輪の口縁部にもご注目ください。

円形透孔が二つある正面の口縁部やや左側に、(これまた・・・)不思議な文様が描かれています。

(左) 円筒埴輪 大阪府藤井寺市 土師の里遺跡出土 古墳時代・5世紀 大阪府近つ飛鳥博物館蔵

(右) 線刻文様(同左 部分)

鋭い鉤状の三つの突起をもち、緩やかに丸みのある円弧で文様が描かれています。

残念ながら何を表したものかは判りませんが、二重線で表されることから、やや厚みのあるモデルを想像することも出来そうです。

このような鉤状の突起をもつ造形は、弥生~古墳時代の青銅器や貝製腕輪などに例があります。

弥生時代以来、繰り返し副葬品として貴人の装身具や宝器に登場しています。

(左) 貝釧(スイジガイ製) 古墳時代・4世紀 静岡県磐田市新貝 松林山古墳出土 東京国立博物館蔵

(右) 重要文化財 巴形銅器 古墳時代・4世紀 奈良県天理市櫟本町東大寺山北高塚 東大寺山古墳出土 東京国立博物館蔵

いずれも貴重な宝器として取り扱われたことがうかがえ、日本列島の人々にとって重要な意味をもっていたと考えられています。

また、沖縄県地方の南海産貝殻、あるいはそれをモデルにしていたとみられ、遠隔地から運ばれた稀少な素材であることから特別な存在であったことも注意されます。

さて、これらの埴輪に施した文様にはどのような意味があったのでしょうか?。製作者が何らかの意図を込めて描いた可能性は、十分に想像できますね。

実はこれらの大型円筒埴輪は、第2回でも紹介されたように、埋葬専用の円筒棺として製作されたものなのです。

埴輪製の円筒棺は、古墳時代の初めからしばしば製作されています。

とくに、古市古墳群周辺では100基を超える発掘例があり、ほかに大阪府百舌鳥古墳群や奈良県佐紀古墳群・馬見古墳群も密集する地域として知られています。

瀬戸内に面する兵庫県最大の前方後円墳・五色塚古墳(全長194m)の周辺では古くから多数発見されていて有名ですが、各地方で最大級の古墳でもしばしば見つかっています。

いずれも大王陵古墳を含む大型古墳群か、またはそれに匹敵する古墳が築造された地域と見事に一致しており注目されます。

このような地域では多数の埴輪が断続的に製作され、大勢の人々が従事していたことでしょう。

もちろん、その作業を統括・指導し、製品の水準を保ったリーダーの存在を想定することができます。

また、彼らは埴輪造りの他、巨大な古墳造りのための測量や土木技術をもった特別な人物であった可能性も高いと考えられています。

このような“特大”の円筒棺は、このような人物のために製作され、またそれを使用することはほかの人々ではまねできない、いわば“特権”のようなものであったのかもしれません。

展示全景

これらの円筒棺には、首長の葬送儀礼で用いられる副葬品と共通するような、呪術的や新来の憧れの存在を示す文様が刻まれていました。

少なくとも、これらの文様を描いた人々は畿内地方中枢の古市古墳群において、大王陵古墳の築造や埴輪製作に携わった可能性は非常に高いと想定することができます。

彼らは古墳を築造するような社会的立場ではなかったのかもしれません。

しかし、このような“大仕事”に従事したリーダーやその一族たちの、いわば王権を支えた「技術」に対する誇りが如何ばかりであったのかは、容易に想像することができますね。

これらの円筒棺の完成度と文様に、その自信と自負がうかがえるような気がしますが、如何でしょうか。

今一度、じっくり彼ら(製作者)の“声”に耳を傾けて頂ければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2014年11月25日 (火)

特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方3-造形・変遷編-

本特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺」(2014年9月9日(火)~12月7日(日):平成館考古展示室)も、残すところ1ヶ月余りとなりました。

今回の特集展示では、普段、当館ではなかなかお目にかけることができない(畿内地方最盛期の)“本場”の埴輪をご覧頂いています。

展示全景

もちろん、畿内地方の円筒埴輪の雄大な大きさや、人物埴輪・動物埴輪の秀逸な造形も大変魅力的です。

しかしながら、当館の人気者(?)で、独特の“風合い”を感じさせる関東地方を中心とした人物・動物埴輪との関係に、想い(疑問?)が及んだ方も多いかと思います。

今回は、その誕生の“秘密”についてお話しします。

第1回で紹介しましたように、埴輪には主な種類だけでも、実に多種多様な器種があります。

もちろん、古墳に配列される場合は円筒埴輪・壺形埴輪などが圧倒的多数を占めます。

しかし、古墳時代前期から中期(4世紀中頃~5世紀初頃)にかけて、実にさまざまな器財埴輪や人物・動物埴輪などが次々と出現し、次第に種類が増えていったことが明らかにされています。

その造形には、製作技術が異なる二つの大きな“潮流”がありました。

まず、最初に誕生したのは、いわば“土器系の埴輪”です。

埴輪の起原は、弥生土器が変化して誕生した円筒埴輪や壺形埴輪で、後にこれらを組み合わせた朝顔形埴輪も登場しました。瀬戸内から近畿地方で成立したとみられています。

その誕生からおよそ100年後、次に出現したのはさまざまな道具(器物)を表現した器財埴輪でした。

4世紀中頃に現れた家形埴輪に続いて、貴人に差しかける日傘を象った蓋形埴輪をはじめ、武器・武具を象った甲冑・盾・靫形埴輪や船形埴輪などが、次々と登場したことはすでにご紹介したとおりです。

このうち、“土器系の埴輪”(円筒埴輪・壺形埴輪・朝顔形埴輪)は、第2回で解説しましたように、粘土紐を巻き上げる技法で造られています。

縄文・弥生時代以来の伝統的な土器造りの製作技術で作られた埴輪です。

これに対し、器財埴輪は粘土板を多用し、輪郭を刀子状の工具で切り抜くように整形した、実にメリハリ(!)の効いた造形が特色です。

船形埴輪の舳先(へさき)・艫(とも)にそそり立つ飾板や、家形埴輪の破風(はふ)や軒先(のきさき)にみられるシャープな輪郭からは、その造形技法の鋭さを感じ取って頂けるものと思います。

(左) 重要文化財 埴輪 船 古墳時代・5世紀 宮崎県西都市 西都原古墳群出土

(右) 重要文化財 埴輪 入母屋造家 古墳時代・4~5世紀 奈良県桜井市外山出土

一方、中期から後期(5世紀後半~6世紀初頃)にかけては、新たに人物・動物埴輪や水鳥形埴輪などの多様な形象埴輪が出現しました。

これらの埴輪は、細部には人物の服飾や頭髪などに写実的な部分も見られますが、基本的には円筒形を基本にしていることが特徴です。

人物・動物の胴部や頭部は、円筒埴輪・壺形埴輪などの“土器系”の埴輪と同じく、粘土紐巻き上げを基本とする製作技術で作られています。

そのため、外形の輪郭は丸みを滞びた滑らかなカーブを描き、全体に柔らかな造形が特色です。

とくに、人物埴輪は器台部から頭部に向かって、粘土紐を繰り返し巻き上げることで製作されています。

その結果、下半部は上半部を支える“土台”の役割を果たすため、上半身は一般的に下半身に比べて「小振り」に製作されていることに特徴があります。

多くはしっかりとした下半身や胴体部分の表現に比べ、頭部は小さめの表現が印象的です。

すでにお気づきのように・・・、人物埴輪の頭部が“小顔”で愛らしいことには、必然的な理由(!)があった訳です。

(左) 埴輪 猪 古墳時代・5世紀 大阪府藤井寺市 青山4号墳出土 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵

(右) 埴輪 女子(巫女) 古墳時代・5世紀 大阪府藤井寺市 蕃上山古墳出土 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵

また、ほぼ同じ時期の器財埴輪にも、製作技術上の変化を認めることができます。

家形埴輪に代表されるように粘土板と刀子状工具の使用が衰退し、同じく粘土紐巻き上げ技法を基本とするようになります。

もともと家形埴輪は建築物を象った埴輪ですので、“角張った”外形と必要な室内空間から生み出されたバランスのよいシルエットが特徴でした。

しかし、この時期の家形埴輪は、壁の隅部が著しく丸みを帯びた形に変化していることがお判り頂けると思います。

必要以上にずいぶんと“ノッポ”な外形で、まるで西洋の教会建築を思わせるような外観です。

とくに屋根部は、実際の建物ではあり得ないような傾斜をもつ例が増加し、これも壁部の変化に呼応した変化と考えられます。

とりわけ、6世紀後半の関東地方の家形埴輪の中には壁部分が“円筒化”し、断面形がほとんど楕円形(!)に近い例まで現れます。

とても、実際の建物を写実的に表現していると考えることはできません。

(左)埴輪 寄棟造家 古墳時代・5~6世紀 奈良県磯城郡三宅町石見出土

(中)埴輪 寄棟造倉庫 古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市上植木出土

(右)埴輪 切妻造家 古墳時代・6世紀 群馬県桐生市新里町出土(船田祐研氏寄贈) ※この作品は現在展示されていません。

このように人物・動物埴輪の出現をきっかけに、形象埴輪には単なる写実とは異なる新たな独特の表現が生み出されました。

すると、当館の人気者の愛らしい(?)人物・動物埴輪などは、関東地方でこのような新たな表現がさらに発達して洗練された結果であったということができそうです。

いわば、新たな埴輪独自の造形表現が完成された姿ということができます。

(左)埴輪 盛装の男子 古墳時代・6世紀 群馬県太田市四ツ塚古墳出土

(中)重要文化財 埴輪 盛装の女子 古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市豊城町横塚出土 ※この作品は現在展示されていません。

(右)埴輪 犬 古墳時代・6世紀 群馬県伊勢崎市大字境上武士字天神山出土

このように古墳時代後半期においても、畿内地方で生み出された形象埴輪の器種や製作技法の変化は、再び地方の埴輪生産に大きな影響を与えることになります。

やはり、畿内地方の埴輪は全国の埴輪造りの基準であり続けていたのです。

もちろん、その背景には、埴輪が古墳時代の葬送儀礼に深く関わっていた(切っても切れない関係)とみられることが、もっとも大きな要因と考えられます。

古墳時代終末期(7世紀)を迎えると、全国で造り続けられていた前方後(後方)円墳は、突然ともいえる早さで急速に築造されなくなります。

その関係性を証明(?)するかのように、あれだけ盛行していた埴輪の製作も、ほぼ同時に一切見られなくなるのです。

まさに埴輪は、日本列島独自の墓制である前方後円墳の誕生・終焉と軌を一にした、古墳文化そのものを“体現”した存在といえそうです。

それ故に通常、遺物や遺構だけでは判らない、目に見えにくい古墳文化の“風景”を後世の現代に具体的に伝えてくれます。

20世紀はしばしば「映像の世紀」ともよばれます。

歴史研究の方法として映像の果たす役割は、その再現性はもちろん、デジタル技術でカラー化が可能となった現在、ますます重要性が高まっていることをご存じの方も多いかと思います。

埴輪は、文字のない時代の人々の営み・行動(所作)を含め、当時の人々と道具などの関係性(情景)を造形(3D)で伝えてくれる、実に貴重な「証言者」ともいえる存在なのです。

このように多種多様な埴輪の一見素朴な味わいの外観と魅力的な造形には、古くから多くの方が惹きつけられてきました。

しかし、その誕生と移り変わりの背景には、当時の社会や人々の行動を考える多くのヒントが隠されていました。

本特集展示をとおして、埴輪のもつ独特な造形とその変化に秘められた「時代のうねり」や、(まさに“3D化”された・・・)「当時の人々のメッセージ」を感じ取って頂ければ幸いです。

ギャラリートーク

「円筒埴輪と形象埴輪の見方」 2014年11月7日(金) 18:30~19:00 東洋館ミュージアムシアター

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2014年11月05日 (水)

特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方2-技術編-

特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺」(2014年9月9日(火)~12月7日(日)、平成館考古展示室)がはじまり、はや1ヶ月余りがたちました。

たくさんのお客様にお越しいただき、心から感謝しています。

左:考古展示室前・看板(猪形埴輪)、右:館内サイン(家形埴輪)

この特集展示では、古墳時代の中心地域であり、大王のお墓(大王陵古墳)が多数含まれるとみられる大阪府古市古墳群の埴輪をたくさん展示しています。

展示の概要については、前回のブログをご覧ください。

今回は、その埴輪の造り方をキーワードに、見どころのポイントについて解説いたします。

まず、今回展示をした作品のなかですぐに目に付くのは、土管のような形をした大きな円筒埴輪です。

大きなものでは160㎝以上もあり、大人の背丈ほどもある大きさです。

大王陵級の古墳にたてられた円筒埴輪ともなると、このようにかなり大きかったようです。

5世紀前半の円筒埴輪(大阪府土師の里遺跡出土 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

この円筒埴輪はずいぶんと大きいので、造るのには相当大変だったことと思います。

板状や棒状に伸ばした粘土を輪にして、その輪を積み重ねることで筒状の埴輪ができあがります。

でも、この粘土は乾燥する前に一気に積み上げると重みで崩れてしまいます。私も実験で円筒埴輪を作ったことがあるのですが、何度も「倒壊」させてしまいました(笑)。

それを防ぐためには、ある程度の高さになったら一旦作業をとめて乾燥させる必要があります。

そして乾燥が終わると、ふたたび粘土を積み上げ、その繰り返しによって大きな筒をつくることができます。

とても手間と根気のいる作業です。

次に、円筒埴輪の表面に帯のように横にめぐる突帯をご覧ください。その間隔が一定なことに気がつかれたことと思います。

この突帯は、じつは定規のようなものを使って間隔が均一になるように、正確に計って(!)造られているのです。

しかも、横一直線に整然とめぐらせています。相当高い技術で造られていることがわかります。

さらに、この突帯の間には、横にめぐる細い線状の痕でびっしりと埋められていることがご覧いただけることと思います。

これはハケメ(刷毛目)と呼ばれる痕跡で、埴輪の表面を整えるために板状の木の工具でつけられた木目の跡です。

横方向のハケメ(左:ハケメの微細写真、右:突帯間にあるハケメ)

まず、粘土を積み上げる過程で、粘土同士を密着させるために縦方向のハケメを施します。これは一次ハケメと呼ばれます。

次に、突帯を貼り付けた後に、狭い突帯の間に再度ハケメを施します。これを二次ハケメと呼んでいます。

このように、2回にわけてハケメを施すことによって表面を丁寧に整えてゆきます。

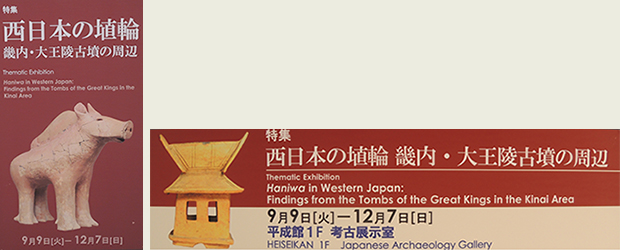

実は、この二次ハケメについては、1970年代から考古学的に重要な特徴がわかってきました。

当初、縦方向に施していた二次ハケメは、4世紀後半頃になるとランダムな横方向(A種)に変化してゆきます。

5世紀になると、横方向のハケメは断続的にめぐらされ、美しいリズミカルな模様を描くようになります(B種)。

さらに5世紀後半には、突帯の間を一周する切れ目のないハケメ(C種)に変化することがわかりました。

どうも円筒埴輪が回転する台の上で製作されるようになり、二次ハケメは回転台の力を利用して施すようになったと考えられています。

ハケメの変遷(円筒埴輪の編年 大阪府立近つ飛鳥博物館編2009『百舌鳥・古市古墳群展』を参考に作成)

このような製作技術の移り変わりは、1980年代以降、円筒埴輪の年代を推定する重要な指標として広く学会に受け容れられました。

とくに簡単に発掘できない大型古墳では、年代観の基礎データとなり、遺跡の研究や保護に大きな役割を果しています。

埴輪は古墳の地表面からも採集できますので、発掘調査をしていなくても古墳の時期や性格を知ることができる“すぐれもの”なのです。

次いで5世紀の後半から6世紀になると、円筒埴輪の製作にも大きな変化がみられます。

本展示では、小型の埴輪を6点展示しています。先ほどの大型の円筒埴輪と見比べてみましょう。

5世紀後半から6世紀の円筒埴輪(大阪府青山2号墳・蕃上山古墳・矢倉古墳 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

一見して、とりわけ顕著な変化はその大きさです。腕の長さで納まる程度に小さくなります。

しかし、十分な乾燥期間をとらずに粘土の積み上げを一気におこなったために、埴輪がゆがんでしまうこともしばしばあります。

また、横方向のハケメを省略したため、二次ハケメでみえなかった縦方向の一次ハケメが表面に現れます。

突帯も、真っ直ぐではなくとも、多少斜めに曲がっていてもおかまいなしです。

この省略化や、造形美への“こだわりの薄さ”というのが、5世紀後半以降の埴輪のキーワードになっています。

縦方向のハケメと歪んだ突帯(左:縦方向のハケメ、右:歪んだ突帯 矢倉古墳 大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

このように埴輪の製作技術は、時期によって大きく変化します。

それゆえに、古墳の築造時期や性格を探る大きな手がかりともなっているのです。

ところで、ご紹介しました大型の円筒埴輪は5世紀の土師の里遺跡から出土しました。

この遺跡は、全国2位の規模をもつ伝応神天皇陵古墳(墳丘長:425m)に隣接し、古墳造営や埴輪生産に関わる伝承をもつ氏族、土師氏の本貫地と推定されています。

この埴輪は、中に人が入いる埋葬用のお棺として使われた特殊なもので、丸く刳り貫いた透孔も少なく、埋葬時にはこの孔も埴輪の破片で塞いでいました。

160㎝以上もある“巨大な”円筒埴輪を精巧につくるには、もちろん熟練した技術が必要です。

この埴輪もトップレベルの造り手の製品であるに違いありません。

そのような埴輪製作者や、埴輪製作者を統率していたリーダーが、この円筒埴輪に葬られたのかもしれません。

もしかしたら、「埴輪とともに生き、埴輪とともに死す」という世界観があったのでしょうか…。

展示室風景

畿内地方は、古墳時代の政治や経済の中心地であるとともに、埴輪生産の中心地でもありました。

古市古墳群周辺をはじめ、畿内地方で培われた埴輪製作技術が、各地方へと伝播してゆきます。

精巧に造っている段階でも、省略化した段階でも、全国の埴輪づくりの基準であることに変わりはありませんでした。

埴輪は見た目の印象でも充分に楽しめますが、その造り方に注目して細かく観察してみると、さらに楽しみは倍増します。

ぜひ、実物の資料を間近にご覧いただき、埴輪製作者の“情熱(?)”や想いというものを体感してみてください。

ギャラリートーク

「円筒埴輪と形象埴輪の見方」 2014年11月7日(金) 18:30~19:00 東洋館ミュージアムシアター

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室アソシエイトフェロー) at 2014年10月28日 (火)

特集「西日本の埴輪 -畿内・大王陵古墳の周辺-」の見方1-誕生・伝播編-

特集「西日本の埴輪-畿内・大王陵古墳の周辺-」(2014年9月9日(火)~12月7日(日)、平成館考古展示室)がはじまりました。

今回の特集展示は平成26年度考古相互貸借事業の一環として、大阪府立近つ飛鳥博物館と相互交換でお借りした埴輪を中心に構成しています。

展示全景

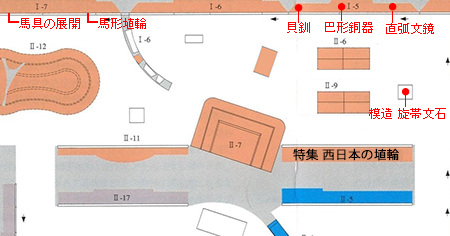

展示室見取図

当館の埴輪展示は、考古展示室に常設2ヵ所の展示コーナー(ステージ)があります。

いつも多くのお客さまに楽しんで頂いていますが、今回は普段、なかなかお目にかけることができない西日本の埴輪が「主役」です。

そもそも「埴輪の起原」は岡山県を中心とした瀬戸内から近畿地方にあります。

古墳時代の始まり(3世紀後半)と共に出現した(土管のような・・・)円筒埴輪と壺形埴輪が最初です。

発掘などの調査・研究活動の結果、1960年頃から次第に、その「誕生の秘密」が明らかにされてきました。

それは、弥生時代終末頃(3世紀前半頃)の墳墓(墳丘墓)で、祖先を祭る祭祀に用いられたと考えられている特殊器台形土器とよばれる“筒形”の土器と、それに載せていた壺形の土器が変化して生まれたというものです。

埴輪といえば、誰もが想い出す(おなじみの・・・)さまざまなカタチの形象埴輪は、かなり遅れて登場することも明らかになってきました。

形象埴輪は、まず4世紀中頃から後半に家形や蓋(きぬがさ)形、甲冑・盾・靫(ゆき)形や船形などの器財埴輪や、鶏・水鳥形などといった鳥形埴輪が現れます。

家形埴輪ステージ(中央:家形埴輪群(群馬県伊勢崎市赤堀茶臼山古墳出土、

前列左端:短甲形埴輪(群馬県藤岡市白石稲荷山古墳出土)、前列右端:蓋形埴輪(奈良県磯城郡三宅町石見出土)

やがて5世紀後半には、新たに人物・動物埴輪が加わります。

葬送儀礼に関わるさまざまな場面を表現する形象埴輪が、次第に揃っていった様子がうかがわれます。

1970年代以降には、このような埴輪群が5世紀末頃までに、日本列島の東北南部から九州南部地方にまで拡がっていったことも明らかにされました。

左:人物・動物埴輪ステージ(手前:巫女形埴輪(群馬県伊勢崎市古海出土))、右:猪形埴輪・犬形埴輪(群馬県伊勢崎市天神山古墳出土)

一方、畿内地方の巨大な大王陵古墳と地方の大型前方後円墳の墳丘は、しばしば相似形であることが注目されてきました。

当然、巨大な墳丘を築くにためには高度な測量や土木技術が必要であることはいうまでもありません。

また、日本列島各地で築造された大型古墳には、このような器財埴輪を含む埴輪群を備えた例が多いことにも注意する必要があります。

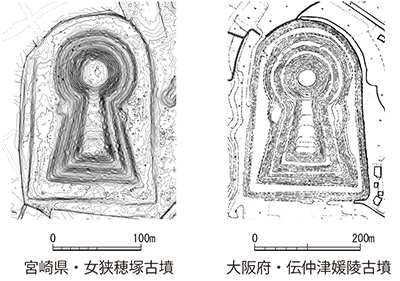

大型前方後円墳測量図 左:九州・宮崎県女狭穂塚古墳(西都市:全長176m)、右:畿内・大阪府伝仲津媛陵古墳(羽曳野市仲ッ山古墳:全長283m)

このような墳丘や埴輪にみられる「文化伝播の背景」には、古墳の築造に必要な墳丘構築と(土器と比べて“超”大型の焼き物である・・・)埴輪製作における密接な技術交流があったとみられます。

まさに、畿内地方の埴輪は全国の「埴輪造りの基準」であったのです。

今回の主役の埴輪が生まれた奈良県や大阪府は、畿内と呼ばれた古代日本の中心地の一つです。

世界最大の墳墓遺跡である伝仁徳天皇陵古墳(大阪府堺市大山古墳:全長486m)をはじめとした巨大な大王陵古墳が多数築造されたことで知られます。

とくに大阪平野では、巨大な古墳が4世紀末頃から5世紀に次々と築造され、現在世界遺産への登録を目指している古市・百舌鳥古墳群といった巨大古墳群が形成されました。

もちろん古墳時代(3世紀後半~7世紀)の中枢地域ですので、もっとも多量に大型の埴輪が生産された地方でもあり、人物・動物埴輪などの形象埴輪の主な新たな器種が最初に造られた可能性がもっとも高い地方でもあるのです。

さて、当館の埴輪はご承知のように、関東地方の家形埴輪や人物・動物埴輪が中心です。

そのため、残念ながらこのような畿内地方の埴輪ほとんどありません。

今回は、畿内中枢地域の埴輪を展示出来る絶好の機会ですので、(当館の人気者?である)人物・動物埴輪が生み出されたプロセスも併せてご覧頂けるようにテーマの構成を組み立てています。

1. 西日本の埴輪

2. 畿内地方の円筒埴輪

3. 人物・動物埴輪の出現

1. では、古墳時代前半期の埴輪のうち、畿内と地方の代表的な形象埴輪を中心にご覧頂きます。

大型船を象ったと考えられる宮崎県西都原古墳群出土の船形埴輪と、東日本ではみられない立派な入母屋造屋根をもつ奈良県出土の家形埴輪はその典型です。

いずれも重要文化財にも指定されており、器財埴輪として戦前から有名なものです。

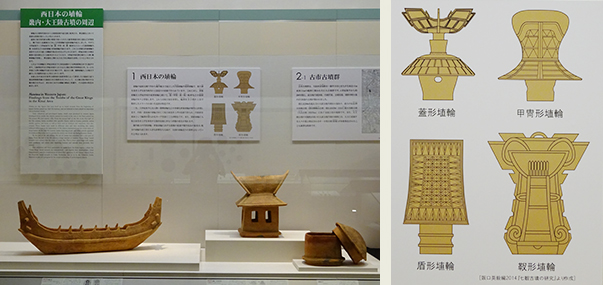

左:西日本(前半期)の埴輪(全景)、右:器財埴輪模式図(阪口編2014より)

一方、4~5世紀の畿内地方で著しく発達した埴輪は、古墳時代中期(4世紀末~5世紀末)には東北の岩手県から九州の鹿児島県まで伝播します。

当然・・・、畿内地方との技術交流の存在が想定でき、人々がダイナミックに交流する姿が浮かび上がります。

まず、畿内(中央)と地方の埴輪における技術的な親縁性や文化伝播の背景を感じ取って頂ければと思います。

次に、2. では大王陵古墳が集中する大阪平野の古市古墳群の円筒埴輪を展示しています。

なかでも最大の大型円筒埴輪は高さ160㎝を超える雄大な大型品で、(普段目にしている・・・)小型の埴輪からは想像できないほどの労力(情熱?・エネルギー?)が注がれたことは容易に想像できます。

用途は円筒棺とよばれる埴製の棺ですが、その雄大な規模や近年の発掘調査の事例から、大王陵古墳の円筒埴輪とほぼ同等な製品であると考えられています。

左:畿内(古市古墳群)の埴輪(全景)、右:古市古墳群分布図

出土した大阪府藤井寺市土師の里遺跡は、古市古墳群の“ド”真ん中に存在します。

1970年代から発掘調査によって、古墳群の築造開始とともに成立した、多数の埴輪窯を伴った埴輪生産に携わった人々の集落遺跡であることが判明しました。

円筒埴輪の技術で製作される円筒棺は、大王陵古墳をはじめとした古墳造りで当時の王権を支えた集団のリーダーであった人物のための特別な棺であったとみられます。

畿内地方における大王陵古墳周辺の埴輪の規模と質感、(あるいは・・・)製作した人々の息吹も“実感”して頂けるのではないかと思います。

最後は、3. の古墳時代後半期の埴輪です。

形象埴輪群の構成・造形の移り変わりにおいて、もっとも大きな変化(画期)を紹介します。

器財埴輪はこれまでと大きくフォルムを変え、家形埴輪に代表される埴輪独自ともいえる独特な造形が確立する時期です。

しかし、もっとも大きな特色は、なんといっても新たに登場した人物・動物埴輪の出現でしょう。

左:後半期の埴輪(全景)、右:猪形埴輪(大阪府藤井寺市青山4号墳出土)

5世紀中頃に出現する女子(巫女)形・馬形埴輪に続いて、5世紀後半にはさまざまな人物埴輪・動物埴輪が登場します。

人物埴輪は少数の全身像と大多数の半身像のさまざまな男女像で構成されています。

その種類は男子埴輪を中心にして、盛装の男女形をはじめ、武人・楽人・力士形などなど、実に50以上もあります。

一方、動物埴輪には鹿・猪・犬・猿形などや水鳥形などの鳥形埴輪がありますが、なかには猪・犬形埴輪が狩人とみられる人物埴輪とセットで狩猟場面を表す例などもあります。

いずれも群で表現される物語性をもった造形であることが、これまでの埴輪にはない大きな特色のひとつです。

一口に埴輪と言っても、その誕生から終焉の間には、劇的な変化が起きていたことがお解り頂けたことと思います。

このような変化は1970年代以降の研究によって、埴輪が突如として造られなくなる6世紀末ごろまで全国共通の変化であることも明らかにされてきました。

その“震源地”は常に畿内地方で、全国の埴輪造りに大きく関わっていたことも近年の研究でいよいよ明らかになってきています。

埴輪に限らず、「原点(原資料)」を見つめることは、多くの事実やヒントに気づかせてくれます。

今回の特集展示では、“原点の埴輪”を比較・観察して頂くことによって、時代の変化とともに移り変わっていった埴輪群の構成や造形の変化のありさまをじっくりご覧頂けることと思います。

このような変化の“原動力”とその歴史的な意味を明らかにすることができれば、当時の人々の世界観の一端に触れることが可能となる日もそう遠くないに違いありません。

それには、やはり今一度、埴輪自身を見つめることが第一歩です。

次回は、埴輪のカタチや造形の特色を決定づける「製作技術の秘密」についてお話しします。

ギャラリートーク

「西日本の埴輪の造形・変遷と伝播」2014年10月21日(火) 14:00~14:30 平成館考古展示室

「円筒埴輪と形象埴輪の見方」 2014年11月7日(金) 18:30~19:00 東洋館ミュージアムシアター

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2014年10月03日 (金)

特集「キリシタン関係遺品」(8月26日(火)~10月5日(日)、平成館企画展示室)では、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を伝えた16世紀半ばから、キリスト教禁教令が廃止される直前の19世紀半ばまでの遺品と関係資料を約70点展示しています。美しい遺品として人気の高い「親指のマリア」もご覧いただけます。

キリシタン関係遺品について、知っているとちょっと得した気分で鑑賞できる情報を紹介します。それは「聖人たちのアトリビュート」です。

キリスト教美術に登場する聖人には、その人に由来する持ち物や小道具が添えられています。それらの物をアトリビュートといいます。アトリビュートは聖人を特定するヒントになります。今回の展示作品にも数々のアトリビュートをみることができます。

(左) 重要文化財 三聖人像(模写) 長崎奉行所旧蔵品 安土桃山~江戸時代・16~17世紀

(右) 部分拡大

三人の聖人たちが持っている物、これがアトリビュートになります。中央の聖人は殉教具の金網と棕櫚を持っているため、聖ロレンソ(ラウレンティス)とされています。これは聖ロレンソが格子状の金網で焼かれて殉教したという伝説に由来します。棕櫚の枝は殉教者共通のアトリビュートです。左側の聖人はマリアの純潔を象徴する百合と福音書(キリストの言行録)を持っているため、ドミニコ会の創始者である聖ドメニクス(ドミニコ)、あるいはパドヴァの聖アントニウスとされています。右側はキリストの磔刑を象徴する茨の冠をつけ百合を持っているため、シエナの聖カタリナだとされています。

重要文化財 聖人像 長崎奉行所旧蔵品 安土桃山~江戸時代・16~17世紀

次は象牙の聖人像。さきほども登場した聖アントニウスだとされています。幼子キリストがアトリビュートです。これは聖アントニウスが幼子キリストの姿を幻視したという伝説に由来します。聖アントニウスにはほかにも魚、燃える心臓などのアトリビュートがあります。

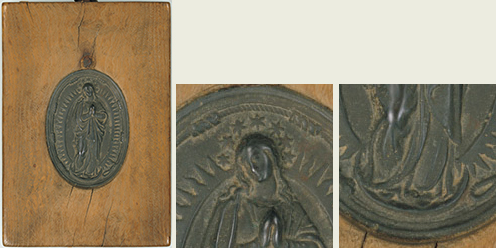

(左) 重要文化財 板踏絵 無原罪の聖母 長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

(中、右) 部分拡大

板にはめ込まれているのは、信者から没収した大型のメダイです。星の冠、足元の三日月は聖母マリアのアトリビュートです。特に、穢れなくしてキリストを身ごもったマリアを象徴します。そのためこのマリアは「無原罪の聖母(御宿り)」とよばれます。マリアの姿はヨハネ黙示録12章にある「壮大なしるしが天にあらわれた。太陽に包まれた婦人があり、その足の下に月があり、その頭に十二の星の冠をいただいていた」に由来します。

重要文化財 聖母像(親指のマリア) イタリア 長崎奉行所旧蔵品 17世紀

最後に「親指のマリア」にみるアトリビュートを。それは青いマントです。聖母マリアを「海の星」と称えた聖歌が由来のようです。海=青ということでしょう。このアトリビュートはとてもよく知られるもので、青色は聖母マリアを象徴する色になっています。ちなみに赤色は神の慈愛を示す色ですが、親指のマリアのマントの裏側にも赤色が見えます。

聖人たちのアトリビュート、いかがでしたか? そういえば、アトリビュートではないのですが、聖母マリアは泣いている表情で描かれることがしばしばあります。今回展示した親指のマリアも涙しています。彼女の美しい涙のしずくもお見逃しなく。

| 記事URL |

posted by 神辺知加(教育講座室研究員) at 2014年08月27日 (水)