1089ブログ

ほほーい、ぼくトーハクくん! 今日のぼくは、ひと味ちがうんだほ。ユリノキちゃん見て見て!

ほほーい、ぼくトーハクくん! 今日のぼくは、ひと味ちがうんだほ。ユリノキちゃん見て見て!

本当だ、トーハクくん、今日はおめかししてるのね。

本当だ、トーハクくん、今日はおめかししてるのね。

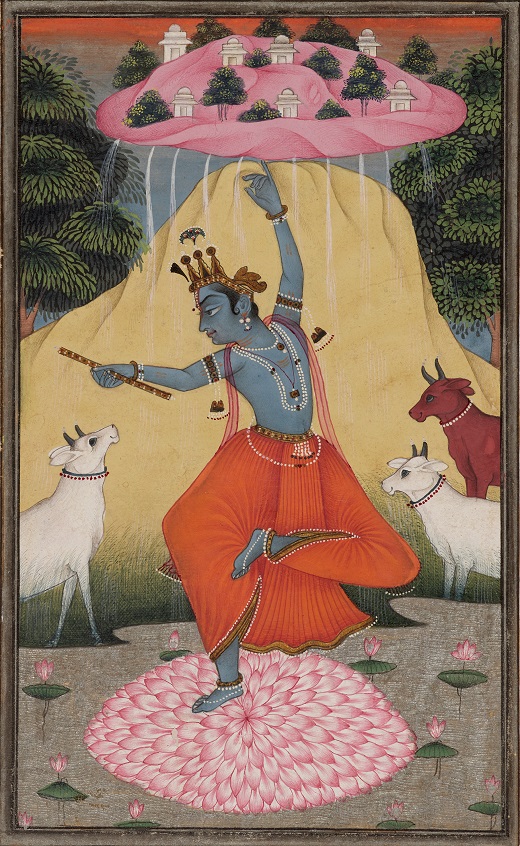

インドの細密画にたくさん描かれているヒンドゥー教の神様、クリシュナ風のコスプレだほ! そう言うユリノキちゃんも、いつもと服が違うほ?

インドの細密画にたくさん描かれているヒンドゥー教の神様、クリシュナ風のコスプレだほ! そう言うユリノキちゃんも、いつもと服が違うほ?

私のはクリシュナのパートナー、ラーダーの衣装がモチーフなのよ。ところでトーハクくん、私たちがお着替えした理由、覚えてる?

私のはクリシュナのパートナー、ラーダーの衣装がモチーフなのよ。ところでトーハクくん、私たちがお着替えした理由、覚えてる?

も、もちろんだほ?!

も、もちろんだほ?!

もう、しっかりして! 今週開幕した「博物館でアジアの旅」[9月8日(火)~10月11日(日)] を皆様にご案内するためじゃない。

もう、しっかりして! 今週開幕した「博物館でアジアの旅」[9月8日(火)~10月11日(日)] を皆様にご案内するためじゃない。

(そうだったほ!)大丈夫だほ、秋のトーハクといえば「アジアの旅」ほ! 今年で7回目になる恒例企画だほ。

(そうだったほ!)大丈夫だほ、秋のトーハクといえば「アジアの旅」ほ! 今年で7回目になる恒例企画だほ。

そうそう、東洋の美術・工芸・考古遺物を展示している「東洋館」を舞台に、毎年違うテーマでアジア各地の名品をご紹介しているのよね。今年のテーマは「アジアのレジェンド」なの。

そうそう、東洋の美術・工芸・考古遺物を展示している「東洋館」を舞台に、毎年違うテーマでアジア各地の名品をご紹介しているのよね。今年のテーマは「アジアのレジェンド」なの。

埴輪界のレジェンドを目指すぼくとしても、見逃せないテーマだほー。

埴輪界のレジェンドを目指すぼくとしても、見逃せないテーマだほー。

ただ、去年までと違って、今年はご来館前に日時指定券の事前予約をお願いしているの。それに「博物館でアジアの旅」と言えば研究員が添乗員に扮して展示室をご案内する「スペシャルツアー」が定番だったけれど、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、残念ながら今年は見合わせることになったんですって。

ただ、去年までと違って、今年はご来館前に日時指定券の事前予約をお願いしているの。それに「博物館でアジアの旅」と言えば研究員が添乗員に扮して展示室をご案内する「スペシャルツアー」が定番だったけれど、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、残念ながら今年は見合わせることになったんですって。

がーん!!! ぼく一人じゃ、あの大きな東洋館をどう回ったらいいかわからないほ……。

がーん!!! ぼく一人じゃ、あの大きな東洋館をどう回ったらいいかわからないほ……。

安心してトーハクくん、館内で無料配布中の「博物館でアジアの旅 2020 PASSPORT」があるわ! ここには「アジアのレジェンド」の主な関連作品を見つけるためのヒントが載っているのよ。パスポートの答えは、同じく館内で配布しているオリジナル・シールを見ればわかるんだって。展示室を回った後にシールを受け取って、答え合わせしてみてね。

安心してトーハクくん、館内で無料配布中の「博物館でアジアの旅 2020 PASSPORT」があるわ! ここには「アジアのレジェンド」の主な関連作品を見つけるためのヒントが載っているのよ。パスポートの答えは、同じく館内で配布しているオリジナル・シールを見ればわかるんだって。展示室を回った後にシールを受け取って、答え合わせしてみてね。

パスポートおよびオリジナル・シールは、10月11日(日)までの間、東洋館インフォメーションでお配りしています。※数に限りがございます。

それに、ガイドブックに見立てた図録では、主な関連作品について詳しく解説されているの。これを読めば「アジアのレジェンド」への理解が深まること間違いなしよ!

それに、ガイドブックに見立てた図録では、主な関連作品について詳しく解説されているの。これを読めば「アジアのレジェンド」への理解が深まること間違いなしよ!

ガイドブックは、本館・東洋館のミュージアムショップで販売中です。

さすがユリノキちゃん! 安心したほー。それじゃあ早速この2冊をお供に、「レジェンドを探す旅」へ出発だほー!

さすがユリノキちゃん! 安心したほー。それじゃあ早速この2冊をお供に、「レジェンドを探す旅」へ出発だほー!

「博物館でアジアの旅」は関連作品が館内のあちらこちらに散りばめられているから、テーマにちなんだ作品を探しつつ、各展示室をぶらぶら散策するのが楽しいよね。

「博物館でアジアの旅」は関連作品が館内のあちらこちらに散りばめられているから、テーマにちなんだ作品を探しつつ、各展示室をぶらぶら散策するのが楽しいよね。

うんうん。これまで気づかなかった面白い作品を発見できることもあるから、わくわくするほ!

うんうん。これまで気づかなかった面白い作品を発見できることもあるから、わくわくするほ!

ところでトーハクくん、「レジェンド」ってどういう意味か知ってる?

ところでトーハクくん、「レジェンド」ってどういう意味か知ってる?

改まって聞かれると困るほ……なんかすごい人のことだほ!

改まって聞かれると困るほ……なんかすごい人のことだほ!

ちょっと惜しいかも。「レジェンド」はもともと「伝説」を意味する言葉なの。そこから今トーハクくんが言ったような「偉人」などといった意味が派生したんですって。最近は「殿堂入り」を果たしたスポーツ選手や芸能人もレジェンドと呼ばれたりするわよね。

ちょっと惜しいかも。「レジェンド」はもともと「伝説」を意味する言葉なの。そこから今トーハクくんが言ったような「偉人」などといった意味が派生したんですって。最近は「殿堂入り」を果たしたスポーツ選手や芸能人もレジェンドと呼ばれたりするわよね。

ほほー、なるほどー。一言で「レジェンド」と言ってもいろいろだほ。

ほほー、なるほどー。一言で「レジェンド」と言ってもいろいろだほ。

まさにそうなの。だから今回は、そうした意味の広がりを踏まえながら、レジェンドにまつわるいろいろな作品をご紹介しているのよ。「博物館でアジアの旅」の関連作品は、そばにオレンジ色の札が付いているから、それを目印に探しましょう。

まさにそうなの。だから今回は、そうした意味の広がりを踏まえながら、レジェンドにまつわるいろいろな作品をご紹介しているのよ。「博物館でアジアの旅」の関連作品は、そばにオレンジ色の札が付いているから、それを目印に探しましょう。

この札があるものは「博物館でアジアの旅 アジアのレジェンド」関連作品です。

あ、クリシュナがいたほ!

あ、クリシュナがいたほ!

ゴーヴァルダナ山を持ち上げるクリシュナ(部分) ビーカーネール派 インド 18世紀後半 東京国立博物館蔵 東洋館13室にて通期展示

トーハクくんの衣装のモデルになった絵ね。クリシュナはインド神話の英雄で、指一本で山を持ち上げて、牛飼いたちを雨から守ったんですって。

トーハクくんの衣装のモデルになった絵ね。クリシュナはインド神話の英雄で、指一本で山を持ち上げて、牛飼いたちを雨から守ったんですって。

すごい力だほー!ぼくもそんなパワーがほしいほ。

すごい力だほー!ぼくもそんなパワーがほしいほ。

粉彩牡丹文大瓶 中国・景徳鎮窯「大清雍正年製」銘 清時代・雍正年間(1723~35) 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館5室にて通期展示

こっちは大きな瓶だほー。お花の絵がとってもきれいだほ。でも、これはどこが「レジェンド」なんだほ?

こっちは大きな瓶だほー。お花の絵がとってもきれいだほ。でも、これはどこが「レジェンド」なんだほ?

この作品は、東洋陶磁収集のレジェンドとされる、建築家の横河民輔氏が集めたコレクションのひとつなの。今回は「レジェンドが集めたもの」として、横河コレクションの優品がたくさん展示してあるのよ。

この作品は、東洋陶磁収集のレジェンドとされる、建築家の横河民輔氏が集めたコレクションのひとつなの。今回は「レジェンドが集めたもの」として、横河コレクションの優品がたくさん展示してあるのよ。

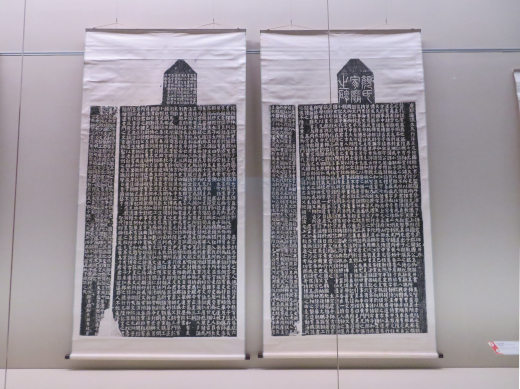

顔氏家廟碑 顔真卿筆 中国 唐時代・建中元年(780) 東京国立博物館蔵 9月22日(火・祝)まで東洋館8室にて展示

こっちも大きい作品だほ! 迫力満点だほー。

こっちも大きい作品だほ! 迫力満点だほー。

こちらは書の世界のレジェンド的存在、顔真卿(がんしんけい)の代表作と評される作品よ。こんなふうに「レジェンドが作ったもの」もご紹介しているの。でも、こちらの作品をはじめ、一部の作品は「博物館でアジアの旅」の期間途中で展示が終了するので、お目当ての作品がある方はご来館前に作品リストで展示期間をお確かめくださいね。

こちらは書の世界のレジェンド的存在、顔真卿(がんしんけい)の代表作と評される作品よ。こんなふうに「レジェンドが作ったもの」もご紹介しているの。でも、こちらの作品をはじめ、一部の作品は「博物館でアジアの旅」の期間途中で展示が終了するので、お目当ての作品がある方はご来館前に作品リストで展示期間をお確かめくださいね。

わ、レジェンドな作品がいっぱいあるほ! ぼくの旅はまだまだこれからだほー!

わ、レジェンドな作品がいっぱいあるほ! ぼくの旅はまだまだこれからだほー!

「博物館でアジアの旅 アジアのレジェンド」は10月11日(日)までです。ぜひ皆様も異国情緒たっぷりの東洋館で、「レジェンドを探す旅」をお楽しみください。

「博物館でアジアの旅 アジアのレジェンド」は10月11日(日)までです。ぜひ皆様も異国情緒たっぷりの東洋館で、「レジェンドを探す旅」をお楽しみください。

カテゴリ:考古、中国の絵画・書跡、博物館でアジアの旅、絵画、工芸

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2020年09月10日 (木)

3世紀後半頃よりはじまる古墳時代の日本列島は、その時代名称が示すとおり墓である古墳を積極的につくる時代でした。

その時代は今とは異なり、医学的な知識も乏しく、病気になってもワクチンなどで治す手段を持っておらず、せいぜい因幡の白兎でおなじみの蒲(がま)のように、薬草を用いたりすることが精一杯なところでしょう。

そのため、人々は不安を解消するために、また病気を回復するためにも、祈りや願いをとりわけ重視したと考えられます。

その祈りや願いの在り方は、使う道具や場面によって様々あると考えられますが、一例として古墳の上や周囲に樹立された埴輪から、当時の人びとが思い至った祈りや願いを垣間見ることができます。

4世紀の柳井茶臼山古墳(山口県柳井市)。復元された古墳と埴輪をみることができます。

後円部の埋葬施設の上には家形埴輪が置かれていました。

古墳のなかでも埋葬施設に近く、中心に置かれるのが家形の埴輪です。

家形埴輪は亡くなった被葬者の魂の依代(よりしろ)となる事から、埴輪のなかでも一番重要だと考えられます。

重要文化財 埴輪 入母屋造家 古墳時代・5世紀 奈良県桜井市外山出土

その家形埴輪の近くに置かれたのが鶏形の埴輪です。

この鶏形埴輪は、数ある鳥や動物を象った埴輪のなかでも存続時期が長く、鳥のなかでは鶏が最もよく作られました。

埴輪 鶏 古墳時代・5世紀 群馬県伊勢崎市 赤堀茶臼山古墳出土

日本書紀や古事記の鶏に関する記事を読み解くと、鶏鳴や闘鶏の記事があります。

朝に夜明けとともに鳴く鶏は、「常世の長鳴鳥」と呼ばれ、天照大神を天岩戸より呼ぶ役割を担っていたと書かれています。

そのため鶏は亡き首長の再生を祈り願うために、鶏形埴輪がつくられたとみる意見もあります。

一方で、街灯のない時代でしたので、夜は真っ暗闇。暗闇の中では邪悪なものが暗躍していると考える時代、夜明けを告げる鶏は光をもたらし邪悪な物を退ける辟邪(へきじゃ)の役割が期待されたとも考えられます。

他にもどうして鶏が埴輪となったのか様々な説があり、研究者の間で議論になっていますが、いずれにせよ古墳時代の人びとにとって、鶏が神聖な鳥であったがゆえに、再生や辟邪などの祈りを込めて鶏形埴輪がつくられたのは間違いありません。

埴輪 鶏 古墳時代・6世紀 栃木県真岡市 鶏塚古墳出土

なお、鶏を食用とするのは近世以降からです。日々の食卓に登場する鶏に見慣れていると、古墳時代の鶏を神聖な鳥と見る事にピンとこないと思います。

しかし、神社に訪れると鶏が放し飼いされているのをみることができ、古墳時代の人びとの鶏のイメージと近い役割を担っています。

神社にて放し飼いされる鶏

最後に、邪を払う辟邪についての埴輪は他にもあります。それは武具を模した埴輪です。

矢や剣を退ける盾、身を守る甲冑、矢を入れる靫(ゆぎ)、矢を放った際に腕を守る鞆(とも)、など様々な武具の埴輪がつくられています。

盾や靫の埴輪をみると正面を古墳の外側に向けて置かれることが多いため、外から邪悪なものが入ってくるのを退ける役割があったのです。

埴輪 短甲 古墳時代・5世紀 群馬県藤岡市 白石稲荷山古墳出土

埴輪 靫 古墳時代・6世紀 群馬県桐生市相生町出土

一見すると埴輪がつくられた理由は非科学的であるのかもしれません。

しかし、辟邪としての役割が人々の間で共通認識として普及していたとみると、単に悪霊のような目に見えない邪悪なものを退けるという以外に、古墳にむやみに入ってはいけない、盗掘などもってのほか、など当時の人々が期待する以上の効果があったものと思われます。

| 記事URL |

posted by 河野正訓(考古室研究員) at 2020年05月15日 (金)

ほほーい! ぼくトーハクくん。今日は、市元研究員が見どころを紹介してくれるっていうから、特別展「三国志」の会場に遊びにきたほ!

市元さんよろしくだほ!

特別展「三国志」会場。奥に見えるのは関羽像(新郷市博物館蔵)です

よろしく。ところでトーハクくん、三国志に出てくる魏・蜀・呉って聞いたことあるかい?

よろしく。ところでトーハクくん、三国志に出てくる魏・蜀・呉って聞いたことあるかい?

ぎ・しょく・ご?

ぎ・しょく・ご?

そう、どんなところだったかって知ってる?

そう、どんなところだったかって知ってる?

うーん、三国志ってだいたい戦ってばかりいる感じで、それぞれの国のことまではイメージ沸かないほ。

うーん、三国志ってだいたい戦ってばかりいる感じで、それぞれの国のことまではイメージ沸かないほ。

そっか(笑)。今回の特別展「三国志」では、魏・蜀・呉がどのような国だったのかを知ることができる出土品を、色々見ることができるんだよ。

そっか(笑)。今回の特別展「三国志」では、魏・蜀・呉がどのような国だったのかを知ることができる出土品を、色々見ることができるんだよ。

ほほ!

ほほ!

今日は、俑(よう)というお墓の副葬品として作られた人形や動物の模型を見て、実際に魏・蜀・呉を感じてみよう。

今日は、俑(よう)というお墓の副葬品として作られた人形や動物の模型を見て、実際に魏・蜀・呉を感じてみよう。

なんだかワクワクだほ!

なんだかワクワクだほ!

儀仗俑(ぎじょうよう)

青銅製 後漢時代・2~3世紀

1969年、甘粛省武威市雷台墓出土

甘粛省博物館蔵

はじめに三国時代の前にあたる、漢時代の俑を見てみよう。

はじめに三国時代の前にあたる、漢時代の俑を見てみよう。

これは儀仗俑といって馬車と牛車の隊列を矛(ほこ)や戟(げき)で武装した騎兵が警護する様子を表した俑だよ。

本物そっくりだほ!

本物そっくりだほ!

俑などの副葬品は生前の生活が死後も続くようにと作られるんだけど、漢時代のものは写実的なのが特徴。しかも、バランスよく作られていて、ちょっとやそっとじゃ倒れないんだよ。

俑などの副葬品は生前の生活が死後も続くようにと作られるんだけど、漢時代のものは写実的なのが特徴。しかも、バランスよく作られていて、ちょっとやそっとじゃ倒れないんだよ。

体は立体的ですが、腕は平べったいです

この歩いている人の腕は本物っぽくないほ。

この歩いている人の腕は本物っぽくないほ。

ちょっとおもしろいよね。腕だけを平べったく作ることに何か意味があったのかもしれないね。

ちょっとおもしろいよね。腕だけを平べったく作ることに何か意味があったのかもしれないね。

うん。それでこれが三国時代になるとどうなるほ?

うん。それでこれが三国時代になるとどうなるほ?

はいはい、それじゃあ、三国のうち、まずは呉を見ていこう。

はいはい、それじゃあ、三国のうち、まずは呉を見ていこう。

武士俑(ぶしよう)

土製 三国時代(呉)・3世紀

1999年、湖北省赤壁市蘆林畈1号墓出土

赤壁市博物館蔵

これは、武士俑って言うよ。武士だから頭に冑(かぶと)をかぶってる。

これは、武士俑って言うよ。武士だから頭に冑(かぶと)をかぶってる。

ほー、ぼくにちょっと似てる! 市元さん、俑とぼく(埴輪)ってどう違うほ?

ほー、ぼくにちょっと似てる! 市元さん、俑とぼく(埴輪)ってどう違うほ?

俑も埴輪もお墓の副葬品として作られたものだけど、埴輪はお墓の上や周りに並べるのに対して、俑はお墓の中に並べるんだよ。

俑も埴輪もお墓の副葬品として作られたものだけど、埴輪はお墓の上や周りに並べるのに対して、俑はお墓の中に並べるんだよ。

ほほー。お家の中と外の違いかほ。

ほほー。お家の中と外の違いかほ。

お家の模型もお墓のなかにいれるから、まあ考え方の違いなんだろうね。

お家の模型もお墓のなかにいれるから、まあ考え方の違いなんだろうね。

他にも、こんなに色々な俑があるんだ。役割を細かく分けて仕事をしていたことが分かるね。

俑(よう)

青磁 三国時代(呉)・3世紀

2001年、湖北省武漢市黄陂区蔡塘角1号墓出土

武漢博物館蔵

ほー、なんか、心なしかみんな真面目な顔してるほ。

ほー、なんか、心なしかみんな真面目な顔してるほ。

呉は経済的に発展していた国だったけれど、この俑たちのように真面目な人々が支えていたんだろうね。

呉は経済的に発展していた国だったけれど、この俑たちのように真面目な人々が支えていたんだろうね。

トーハクくんも働くなら呉がいいと思うよ。

ぼくはトーハクで十分だほ。

ぼくはトーハクで十分だほ。

一級文物 牛車(ぎっしゃ)

青磁 三国時代(呉)・3世紀

2006年、江蘇省南京市江寧区上坊1号墓出土

南京市博物総館蔵

一方でこの牛車の模型は、一見シンプルだけど牛の顔から車輪まで特徴をよくとらえて丁寧につくられていることが分かる。

一方でこの牛車の模型は、一見シンプルだけど牛の顔から車輪まで特徴をよくとらえて丁寧につくられていることが分かる。

シンプルだけど手を抜かない。これも呉の特徴だね。

うん。牛の足の形とかもく見るとしっかりしてるほ。

うん。牛の足の形とかもく見るとしっかりしてるほ。

そうでしょ。さて、次は蜀を見ていこう。

そうでしょ。さて、次は蜀を見ていこう。

説唱俑(せっしょうよう)

土製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀

重慶市忠県花灯墳墓群11号墓出土

重慶中国三峡博物館蔵

調理俑(ちょうりよう)

土製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀

重慶市三峡庫区出土

重慶中国三峡博物館蔵

舞踏俑(ぶとうよう)(右)

石製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 重慶市出土 四川博物院蔵

舞踏俑(左)

石製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 重慶市出土 重慶中国三峡博物館蔵

みんなニコニコ、なんかポーズも決まってるほ。

みんなニコニコ、なんかポーズも決まってるほ。

ホントいい笑顔だよね。蜀の人々の穏やかな気風が伝わってくるでしょ。

ホントいい笑顔だよね。蜀の人々の穏やかな気風が伝わってくるでしょ。

蜀は動物の模型もぜひ見てほしいな。

一級文物 犬

土製 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀

1957年、四川省成都市天迴山3号墓出土

四川博物院蔵

今にも動きだしそうだほ! ちょっと怖いほ~。

今にも動きだしそうだほ! ちょっと怖いほ~。

躍動感があって生き生きとしているね。呉は見たものの特徴をそのまま再現するけど、蜀はそれに加えてアーティスティックでクリエイティブな表現をする。

躍動感があって生き生きとしているね。呉は見たものの特徴をそのまま再現するけど、蜀はそれに加えてアーティスティックでクリエイティブな表現をする。

ほほー。アーティスティックでクリエイティブ!(

ほほー。アーティスティックでクリエイティブ!(![]() ちょっと何言ってるかわからないほ)。

ちょっと何言ってるかわからないほ)。

実在しない架空のものでも、生き生きとしているんだ。

実在しない架空のものでも、生き生きとしているんだ。

揺銭樹台座(ようせんじゅだいざ)

後漢~三国時代(蜀)・3世紀

2012年、重慶市豊都県林口墓地2号墓出土

重慶市文化遺産研究院蔵

これは揺銭樹台座といって金のなる木を取り付ける台座だよ。この怪獣の顔とかユーモアがあって、なかなかいいよね。

これは揺銭樹台座といって金のなる木を取り付ける台座だよ。この怪獣の顔とかユーモアがあって、なかなかいいよね。

怪獣のほかにも、鳥とか龍とかいろいろあるほ。

怪獣のほかにも、鳥とか龍とかいろいろあるほ。

もう、アーティスティックでクリエイティブで、さらにファンタジックだね!

もう、アーティスティックでクリエイティブで、さらにファンタジックだね!

うんうん。あーでこーで、さらにファンタジックだほ!

うんうん。あーでこーで、さらにファンタジックだほ!

トーハクくん、ちょっと馬鹿にしてるよね。

トーハクくん、ちょっと馬鹿にしてるよね。

やだなー、そんなことないほー。

やだなー、そんなことないほー。

気を取り直して、それでは最後の魏を見ていこう。

気を取り直して、それでは最後の魏を見ていこう。

侍俑(じよう)

土製 後漢~三国時代(魏)・3世紀

2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土

河南省文物考古研究院蔵

この侍俑は魏の王、曹操(そうそう)のお墓、曹操高陵(そうそうこうりょう)から出土したものだよ。ちなみに女性だよ。

この侍俑は魏の王、曹操(そうそう)のお墓、曹操高陵(そうそうこうりょう)から出土したものだよ。ちなみに女性だよ。

……なんていったらいいかわからないほ。

……なんていったらいいかわからないほ。

トーハクくんの気持ち、わかるよ。シンプルなうえ、呉と違って作りが雑なんだよね。前後の合わせ型で作ったものなんだけど、合わせ目のバリがそのままのこっててちょっと粗雑。

トーハクくんの気持ち、わかるよ。シンプルなうえ、呉と違って作りが雑なんだよね。前後の合わせ型で作ったものなんだけど、合わせ目のバリがそのままのこっててちょっと粗雑。

鼻もぺたんこだほ。

鼻もぺたんこだほ。

ぺたんこだね(笑)。

ぺたんこだね(笑)。

こっちにある曹操の息子の曹植(そうしょく)のお墓から出土した動物の模型を見てみて。水鳥、鶏、そして犬。

水鳥、鶏、犬(みずどり、にわとり、いぬ)

土製 三国時代(魏)・3世紀

1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土

東阿県文物管理所蔵

……シュールだほ。ある意味、芸術的……。

……シュールだほ。ある意味、芸術的……。

同感、シュールで芸術的。侍俑のような雑さはないけど。

同感、シュールで芸術的。侍俑のような雑さはないけど。

どうして魏の副葬品はこんなにシンプルなんだほ?

どうして魏の副葬品はこんなにシンプルなんだほ?

曹操の残した遺言が影響しているんだ。

曹操の残した遺言が影響しているんだ。

どういうことだほ?

どういうことだほ?

曹操は質素倹約を重んじていて、「自分の葬儀は手厚くするな」と遺言をのこしたんだ。

曹操は質素倹約を重んじていて、「自分の葬儀は手厚くするな」と遺言をのこしたんだ。

えー! すっごく偉い人なのに! なぜだほ!?

えー! すっごく偉い人なのに! なぜだほ!?

曹操はおそらく、それまでの漢王朝の秩序をかえて、新しい国の体制を築こうとしたんだと思う。手厚い葬儀にするとそれだけ手間がかかる、その手間を新しい国をつくっていくことに使いたかったんじゃないかと。

曹操はおそらく、それまでの漢王朝の秩序をかえて、新しい国の体制を築こうとしたんだと思う。手厚い葬儀にするとそれだけ手間がかかる、その手間を新しい国をつくっていくことに使いたかったんじゃないかと。

え、ちょっといい話だほ。なんだか曹操、ステキだほー!

え、ちょっといい話だほ。なんだか曹操、ステキだほー!

どうだい、トーハクくん。こんな具合に、小説や歴史書だけじゃわからないことが、実際の出土品から読み解くことができるんだ。

どうだい、トーハクくん。こんな具合に、小説や歴史書だけじゃわからないことが、実際の出土品から読み解くことができるんだ。

まさに「リアル三国志」の世界だね。

うん、最高の世界なんだほ。ぼく、広報大使やっててよかったほ。

うん、最高の世界なんだほ。ぼく、広報大使やっててよかったほ。

特別展「三国志」は9月16日(月・祝)までです。ぜひ足をお運びください!(来てほー!)

特別展「三国志」は9月16日(月・祝)までです。ぜひ足をお運びください!(来てほー!)

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:考古、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 市元塁(東洋室) at 2019年08月26日 (月)

三国志のなかでも抜群の知名度を誇る曹操。

そのお墓(曹操高陵 (そうそうこうりょう))がみつかったのは今から10年ほど前のことでした。

特別展「三国志」では、2016年に刊行された発掘報告書をもとに、曹操高陵の墓室を実寸で再現しています。

本展会場に実寸で再現した曹操高陵の内部

この墓をご覧になって、立派な墓と感じる方もいれば、意外と簡素だなと思われる方もおられることでしょう。

私たち研究者も、そうした点に強い関心を抱いています。

なぜなら、西晋時代の陳寿が著した正史『三国志』に、曹操は自身の葬儀を簡素にするようにとの遺言が記されているからなのです。

遺令の内容は次の通りです。

天下はいまだ安定していない状況である。

よって、古制にしたがうこともままならない。

葬儀が終われば皆は早々に喪を解くように、

将兵は持ち場を離れてはならない。

役人は職務を遂行せよ。

遺体を飾る必要はない。

金玉珍宝の類いを墓におさめるな。

これによると、墓室の大小は曹操がいう薄葬とは直接的な結びつきはないのかもしれません。

ただこれまで知られている魏の有力者の墓とくらべると、曹操高陵は抜きんでて大きいというわけではなさそうです。

あらためて遺令をみてみましょう。

遺体を飾るなというくだり、そして金玉珍宝を墓に入れるなという最後の一文。

これらは考古学的に検証ができそうです。

遺体を飾るなというのは、原文では「時服」にせよと言っています。

いうなれば「普段の装いのまま葬れ、特別なあつらえは不要である」と言っているのです。

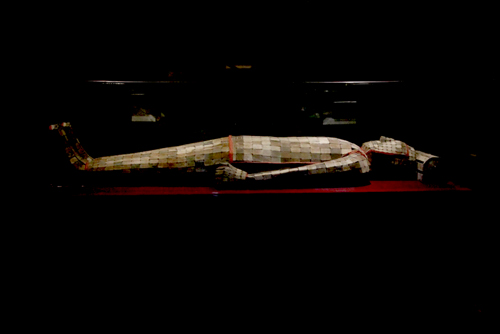

では、特別にあつらえた死装束とはどのような服だったのでしょうか。

漢時代、王などの貴族が葬られる際は、軟玉の板を銀や銅の糸で綴じ合わせた「玉衣」を着せるならわしでした。

亳州市博物館の展示室でみた玉衣(曹氏一族墓出土)

ところが、曹操高陵の中からはその断片すら検出されませんでした。

後漢時代の王クラスの墓の発掘事例をみますと、盗掘に遭っている場合でも少量の玉衣片はみつかるものです。

その痕跡すら確認されなかった以上、曹操は玉衣に覆われることなく葬られたといえそうです。

次に金玉珍宝とはどのようなものをいうのでしょうか、後漢時代の王クラスの墓にはまばゆいばかりの金粒細工による品々が納められました。

特別展「三国志」では、後漢時代の金製獣文帯金具(きんせいじゅうもんおびかなぐ)を展示しておりますが、こうした文物がまさに当時いわれたところの「金玉珍宝」であったと考えられます。

一級文物 金製獣文帯金具

金製、貴石象嵌 後漢時代・2世紀

2009年、安徽省淮南市寿県寿春鎮古墓出土

寿県博物館蔵

曹操の墓からは、若干の金糸などが出土しているものの、「金玉珍宝」と言えるものは見つかっていません。

ここでひとつ留意しておきたいことがあります。曹操高陵は過去に何度も盗掘に遭っているということです。

金目のものはすでに持ち去られている可能性があるのです。

そうした可能性を完全に排除することはできませんが、現在知り得る情報に基づけば、曹操の遺言は実行にうつされたと判断できます。

それでは、曹操の墓からどのようなものが出土したのでしょうか。

詳しくは会場でご覧いただきたいと思うのですが、曹操高陵からは用途不明のものが多数出土しています。

まるで曹操が研究者の力量を試しているかのようです。

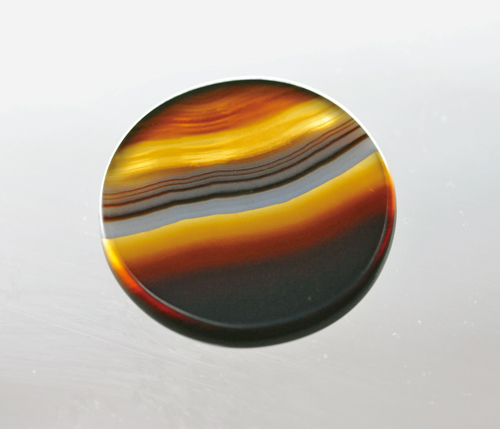

なかでも際立っているのが瑪瑙円盤(めのうえんばん)です。

瑪瑙円盤

瑪瑙製 後漢~三国時代(魏)・3世紀

2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土

河南省文物考古研究院蔵

木星を思わせる美しい縞模様。表面は丁寧に磨き上げ、周囲は面取り加工を施しています。

何かにはめ込んだのか、そのまま使ったのか。使ったとしてその用途は何なのか。

いまだ答えにはたどり着けていません。

開閉器(かいへいき)も謎に満ちています。

開閉器

青銅製、鍍銀 後漢~三国時代(魏)・3世紀

2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土

河南省文物考古研究院蔵

下半の砲弾型の部分が左右に開く仕組みになっているのですが、具体的な用途となると皆目見当もつきません。

こうした謎めいたものに出会ったとき、私たち考古学者はどうするのかというと、とにかく実物をよく観察するのです。

答えに近づくヒントは、インターネットの中でも文献の中でもなく、往々にしてそのモノに込められているからです。

また、よく観察しておくことで、何か別の資料を見たときに思わぬ共通点に気づくこともあるのです。

特別展「三国志」は始まったばかり。

これからも実物をじっくり観察し、なんとか謎の解明につなげたいと思っています。

日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」

2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝)

平成館 特別展示室

カテゴリ:研究員のイチオシ、考古、2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 市元塁(東洋室) at 2019年07月18日 (木)

こんにちは。考古室研究員の山本です。

今回がはじめてのブログ登場です。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

ただいま平成館企画展示室では、特集「松山・徳島の考古学」(~12月25日(火))を開催しています。

この展示は考古相互貸借事業により、当館から作品をお貸出しするかわりに、松山市考古館と徳島市立考古資料館の所蔵する考古資料をお借りして展示しています。

入り口付近からみた西側ケース

この展示では地域の特性に触れることができるのも見どころのひとつ。両館からは、縄文時代から平安時代まで、多岐にわたる作品をお貸出しいただいています。

それでは同じ四国(高知)出身の私から、ふだん考古展示室でお目にかける機会のない魅力的な作品をご紹介しましょう。

まず松山市からは、大渕遺跡の彩文(さいもん)壺形土器です。大渕遺跡は縄文時代晩期の遺跡で、松山平野に水田稲作が定着する過程を知るうえで重要な遺跡です。

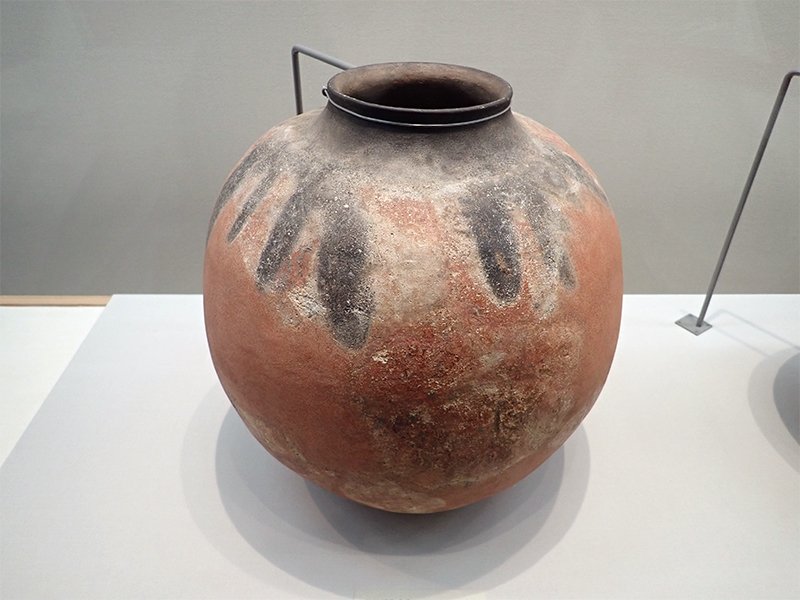

彩文壺形土器 愛媛県松山市 大渕遺跡出土 縄文時代(晩期)・前1000~前400年 松山市考古館蔵

夏の縄文展で、いろんな土器をご覧になって縄文土器に強くなった皆さんも、この壺を見ればびっくりするのではないでしょうか?

まん丸なフォルムに、短い口。口の周りの黒い模様は、まるで茄子の“へた”のようですね。個人的には、地元の高知の美味しい秋茄子を思い出してしまいます。この模様は土器を焼くときに、こうなることを意図して炭素を吸着させたものと考えられます。つまり狙ってナスビのように仕上げたのです。

これは似たような土器が朝鮮半島からも見つかっていますが、全く同じものはありません。水田稲作が行われるようになる時期に突然あらわれた、謎の多い土器なのです。

次に、徳島市からは弥生時代に製作された木偶(もくぐう)です。

左:木偶 徳島市 庄遺跡出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀 徳島市立考古資料館蔵

ちょっとこわいリアルな表情の顔に、棒のような胴体部分。胴の部分は別の素材で組み合わせていたとも考えられています。

皆さんは縄文時代の土偶はよくご存知かと思いますが、この木偶は弥生時代のものです。こうした弥生時代の人形表現は、男女が対になるものが多くみられます。夏の縄文展でも、弥生時代の土偶形容器など男女一対になるものがありましたね。この木偶にもパートナーがいたかもしれません。パートナーはどんな姿だったのか、そもそもこの木偶さんは女性なのか男性なのか・・・興味は尽きません。

この他にも見どころたっぷりの展示となっていますので、ぜひ足をお運びいただけますと幸いです。

また、今回の展示で興味を持っていただけましたら、ぜひ松山と徳島へも足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。どちらもより多くの魅力ある考古資料、・・・そして美味しいお酒と海の幸が皆さまをお待ちしていることと思います。

出口側から見た東側ケース

毎年おこなってきました東京国立博物館での考古相互貸借事業も、今年度が最後となります。これまで楽しみにしてきてくださった皆さま、どうもありがとうございました。今後とも、当館所蔵資料での特集陳列は続けてまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

| 記事URL |

posted by 山本 亮(考古室研究員) at 2018年11月27日 (火)