1089ブログ

こんにちは!考古室研究員の山本です。

現在、平成館特別展示室で開催中のポンペイ展。

その展示を深く知るために、このブログではポンペイがどんな街だったか解説します。

今回はまずポンペイの街の歴史について見ていきましょう。

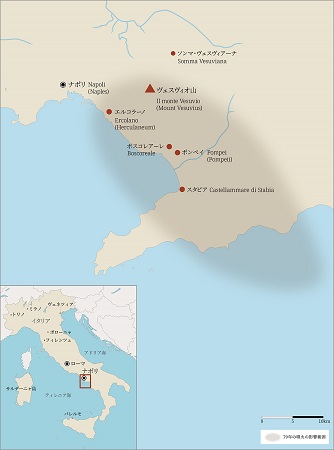

ポンペイはイタリア中南部の中核都市、ナポリからヴェスヴィオ山を挟んで向かい側に位置する遺跡です。

ポンペイはヴェスヴィオ山の南方10kmほどの場所にあります。

紀元後79年このヴェスヴィオ山が大噴火。

天高く噴煙が吹き上がる、いわゆるプリニー式噴火であったとされます。

この噴火の影響により、ポンペイはエルコラーノなど周辺の町とともに埋没してしまいました。ポンペイでは人口1万人のうち2千人ほどが亡くなったと言われています。

噴火当日午前から火山灰や軽石が降り注ぎ、翌朝に高温の火砕流と火砕サージが到達し、街は厚い火山噴出物の層に閉じ込められました。

しかしそのために、こうした火山由来の堆積物が乾燥剤のような役割を果たし、当時の文化的な遺物が多く残ったのです。

噴火の日付は長らく大プリニウスの息子である小プリニウスの記述から8月24日とされてきましたが、近年は10月24日とする説も有力です。

円形火鉢 1台 1世紀 ポンペイ、「竪琴奏者の家」、エクセドラ出土 ブロンズ ナポリ国立考古学博物館所蔵

近年の発掘調査で見つかった壁の落書きの日付に加え、こうした寒い時期に活躍する道具が出土することも噴火を10月末とする説の証拠とされます。

ポンペイが埋没した、ちょうどそのころはローマが帝国となって100年ほどが経った時代。

皆さんもポンペイと言えばローマ時代、という印象を持たれているのではないでしょうか。

実際に、これまでも日本でポンペイが話題に取り上げられるときにはこの噴火が起きた時代=ローマ時代がクローズアップされてきました。

たしかに都市としてのポンペイの歴史はこの噴火で幕を閉じました。

しかし、今回の特別展では特段「ローマ」という言葉を前面に出していません。

ポンペイにはローマの支配下に入る以前にも長い歴史があるからです。

次に街の成り立ちについて見ていくことにしましょう。

オスキ語の銘文のある小祭壇 1個 1世紀 ポンペイ、「ファウヌスの家」、アトリウム出土 トラバーチン ナポリ国立考古学博物館所蔵

ポンペイはもともと在来の人々であるオスク人に加え、イタリア北方のエトルリア人や地中海で広く植民活動を行っていたギリシャ人を中心に町ができ、紀元前6世紀には現在も見られる城壁の輪郭が出来上がったとされています。

ローマ社会では公用語してラテン語が用いられましたが、旧家ではオスク人が用いたオスキ語が記された遺物も見つかっています。

その後、紀元前5世紀に山岳部から進出してきたサムニウム人により町は占領されますが、この時代に大きく発展を遂げることになります。

やがて東地中海との交易も活発化し、紀元前2世紀にはヘレニズム文化の影響を大きく受けるようになります。

特にエジプトではそれまでの文化とギリシャ文化が融合し、ナイル川河口の都市アレクサンドリアを中心に地中海一円に強い影響力を持ちました。

イセエビとタコの戦い 1面 前2世紀末 ポンペイ、「ファウヌスの家」、トリクリニウム出土 モザイク ナポリ国立考古学博物館所蔵

アレクサンドリアの学問的な背景をもとに、地中海世界で広く流行した主題と言われます

このころまでに、ポンペイが位置するカンパニア地方にもローマの力が及ぶようになります。

ポンペイがローマの同盟市になったのは紀元前290年。

カルタゴのハンニバルがイタリアに攻め入ってきた第2次ポエニ戦争(紀元前219~201)で近傍の街であったヌケリアが破壊されると、ポンペイはカンパニア地方を代表する都市となります。

このヌケリア、大きい都市だったようでその後もポンペイのライバル的(?)存在として登場することがあります。(次回入門編②をご参照ください。)

大きな転機となったのは紀元前89年の同盟市戦争です。

主にイタリア南部でローマと同盟を結んでいた都市がローマ市民権などの権利を求めて蜂起しました。

ポンペイははじめローマに忠誠を示していましたが、後に他の同盟市とともに反旗を翻し、スッラ率いるローマ軍に敗れてしまいます。

しかしローマもポンペイをはじめとする同盟市を無視することはできず、ついに市民権を与えます。

一方でポンペイは紀元前80年にはローマの植民市となり、多くの退役軍人をはじめとする人々がローマからやってきたことで、ローマ化が一層進むことになりました。

ミネルウァ小像 2軀 1世紀 ポンペイ、「竪琴奏者の家」エクセドラ出土

ナポリ国立考古学博物館所蔵

ローマの植民市になると、ローマにならってフォルムの北にあったユピテル神殿にユノとミネルウァも併せて祀られるようになりました

紀元後62年、ポンペイを大きな地震が襲います。

この時の被害は甚大で、17年後の噴火の際にも多くの建物が復興の途上にあったことが知られています。

特に浴場はフォルム北側にあった1か所を除き、最大のスタビア浴場をはじめほとんどが閉鎖されたままだったことがわかっています。

哲学者のセネカは『自然研究』の中で、ポンペイを含むカンパニア地方ではこれまでにも地震があったものの被害があまりなかったので、その恐ろしさを忘れていたのだと記しています。

寺田寅彦の言葉を借りれば、まさしく「天災は忘れた頃にやってくる」だったのです。

そして運命の79年を迎えます。

ポンペイは1748年に本格的な発掘調査が行われるようになるまで長い眠りについたのです。

(ポンペイ入門(2) 街の様子編に続きます)

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山本亮(考古室研究員) at 2022年01月28日 (金)

ほほーい、ぼくトーハクくん! 特別展「ポンペイ」の開幕ブログ後編だほ!

ほほーい、ぼくトーハクくん! 特別展「ポンペイ」の開幕ブログ後編だほ!

前編はこちらです。じゃあ、続きの第4章「ポンペイ繁栄の歴史」にいきましょう。まずはこちら、ファウヌスの家の3DCGの大画面がお迎えしてくれます。

前編はこちらです。じゃあ、続きの第4章「ポンペイ繁栄の歴史」にいきましょう。まずはこちら、ファウヌスの家の3DCGの大画面がお迎えしてくれます。

どんな家なのか説明してほ。

どんな家なのか説明してほ。

ポンペイでも古くて最大規模の家なのよ。とても有名なモザイク装飾が残っていたの。

ポンペイでも古くて最大規模の家なのよ。とても有名なモザイク装飾が残っていたの。

この映像のことほ?

この映像のことほ?

そう「アレクサンドロス大王のモザイク」よ。実物は展示していないけど高精細映像で細部を見ることができるの。実際のファウヌスの家の部屋の一部を再現して、「アレクサンドロス大王のモザイク」と、その手前のモザイク画「ナイル川風景」をシートにして、床の本来あった位置に貼ってあるの。

そう「アレクサンドロス大王のモザイク」よ。実物は展示していないけど高精細映像で細部を見ることができるの。実際のファウヌスの家の部屋の一部を再現して、「アレクサンドロス大王のモザイク」と、その手前のモザイク画「ナイル川風景」をシートにして、床の本来あった位置に貼ってあるの。

ポンペイの繁栄を象徴しているような家の雰囲気がわかるほ。

ポンペイの繁栄を象徴しているような家の雰囲気がわかるほ。

この章では、この「ファウヌスの家」と「竪琴奏者の家」、「悲劇詩人の家」の出土品と家の一部の再現展示でポンペイ繁栄の歴史を紹介しています。

この章では、この「ファウヌスの家」と「竪琴奏者の家」、「悲劇詩人の家」の出土品と家の一部の再現展示でポンペイ繁栄の歴史を紹介しています。

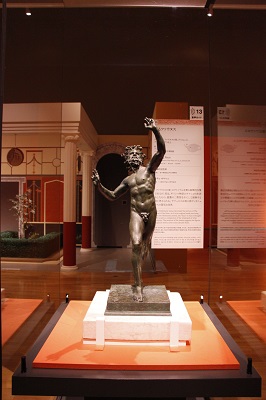

この像がもしかして名前の由来になったほ?

この像がもしかして名前の由来になったほ?

踊るファウヌス 前2世紀

そう、この像が「ファウヌスの家」から発見されたのよ。これはオリジナルの作品で、今回日本初公開なのよ。髭の乱れ具合とかポーズとか今にも踊りだしそうで躍動感がすごいね。ほかにもこの家由来の作品を紹介するよ。

そう、この像が「ファウヌスの家」から発見されたのよ。これはオリジナルの作品で、今回日本初公開なのよ。髭の乱れ具合とかポーズとか今にも踊りだしそうで躍動感がすごいね。ほかにもこの家由来の作品を紹介するよ。

ナイル川風景 前2世紀末

コブラの左にいるのはマングースらしいよ。昔からコブラの天敵だったのかな?

コブラの左にいるのはマングースらしいよ。昔からコブラの天敵だったのかな?

ネコとカモ 前1世紀

食糧庫に忍び込んだネコがいるね。

食糧庫に忍び込んだネコがいるね。

今見てもきれいで、描かれているものがよくわかって、とても埋まっていたなんて思えないほ。おっ、次の家が見えてきたほ。

今見てもきれいで、描かれているものがよくわかって、とても埋まっていたなんて思えないほ。おっ、次の家が見えてきたほ。

「竪琴奏者の家」再現展示

ポンペイでもとても大きい「竪琴奏者の家」の再現展示ね。真ん中にブロンズのイノシシと犬がいるね。ヘビの像の内部には水道管があって、口から水を噴き出すようなつくりになっているのよ。ほかにもこんな動物もいるよ。

ポンペイでもとても大きい「竪琴奏者の家」の再現展示ね。真ん中にブロンズのイノシシと犬がいるね。ヘビの像の内部には水道管があって、口から水を噴き出すようなつくりになっているのよ。ほかにもこんな動物もいるよ。

【右】ライオン 1世紀

【左】シカ 1世紀

ライオンが飾ってあるってことはすごい家だった気がするほ。次は三つ目の家だほ。

ライオンが飾ってあるってことはすごい家だった気がするほ。次は三つ目の家だほ。

「悲劇詩人の家」再現展示

【右】プリセイスの引き渡し 50~79年

【左】ヘレネの略奪(あるいはクリュセイヌの帰還) 50~79年

「ファウヌスの家」や「竪琴奏者の家」よりもかなり小さいけど、数多くの神話画が飾られていたらしいわ。真ん中にプールみたいなものがあるけど、実際の家では上に天窓があって、落ちた雨水を貯めていたみたいよ。

「ファウヌスの家」や「竪琴奏者の家」よりもかなり小さいけど、数多くの神話画が飾られていたらしいわ。真ん中にプールみたいなものがあるけど、実際の家では上に天窓があって、落ちた雨水を貯めていたみたいよ。

いよいよ次で最後の章、第5章「発掘のいま、むかし」だほ。

いよいよ次で最後の章、第5章「発掘のいま、むかし」だほ。

ヴェスヴィオ山の噴火ではポンペイ以外にも、エルコラーノ、ソンマ・ヴェスヴィアーナが埋没したの。これらポンペイも含めて3遺跡の発掘の、18世紀から今までの歴史を振り返る章よ。

ヴェスヴィオ山の噴火ではポンペイ以外にも、エルコラーノ、ソンマ・ヴェスヴィアーナが埋没したの。これらポンペイも含めて3遺跡の発掘の、18世紀から今までの歴史を振り返る章よ。

これはポンペイ以外から出土したほ?

これはポンペイ以外から出土したほ?

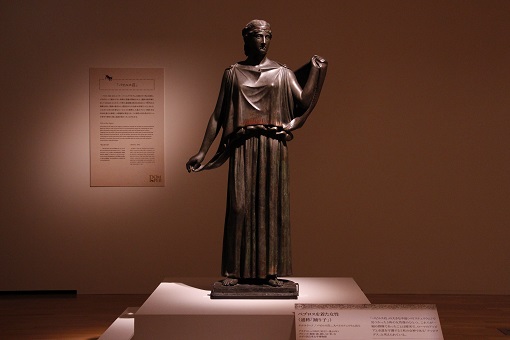

へプロスを着た女性(通称「踊り子」) アウグストゥス時代(前27~後14年)

エルコラーノから出土したんだけど、エルコラーノはポンペイと違って硬い溶岩に覆われていたから、作品の保存状態も違うのかしらね。

エルコラーノから出土したんだけど、エルコラーノはポンペイと違って硬い溶岩に覆われていたから、作品の保存状態も違うのかしらね。

これはどこから出土したほ?

これはどこから出土したほ?

ヒョウを抱くバックス(ディオニュソス) 前27~後14年頃 ノーラ歴史考古学博物館蔵

これは、ソンマ・ヴェスヴィアーナから出土したんだけど、472年の噴火で埋没したから、ポンペイとは埋没した時期が違うのよ。

これは、ソンマ・ヴェスヴィアーナから出土したんだけど、472年の噴火で埋没したから、ポンペイとは埋没した時期が違うのよ。

ほー、すごい作品がたくさんあったほ。最後の部屋にも映像があるほ。

ほー、すごい作品がたくさんあったほ。最後の部屋にも映像があるほ。

発掘の歴史や現在進行中の文化財の修復作業などを紹介しているね。そろそろ終わりにしましょうかトーハクくん。

発掘の歴史や現在進行中の文化財の修復作業などを紹介しているね。そろそろ終わりにしましょうかトーハクくん。

ぼくのおすすめのお犬さんを紹介するの忘れていたほ。

ぼくのおすすめのお犬さんを紹介するの忘れていたほ。

猛犬注意 1世紀

今のお家にも「猛犬注意!」って看板が出ているお家もあると思うけど、それと同じ感じで出ていたらしいほ。でもこれは可愛いから、注意しないでお家に入っちゃうかもしれないほ。これをモチーフにしたオリジナルグッズも特別展ショップで販売しているからおすすめだほ!

今のお家にも「猛犬注意!」って看板が出ているお家もあると思うけど、それと同じ感じで出ていたらしいほ。でもこれは可愛いから、注意しないでお家に入っちゃうかもしれないほ。これをモチーフにしたオリジナルグッズも特別展ショップで販売しているからおすすめだほ!

※所蔵表記のない作品は、全てナポリ国立考古学博物館蔵。

※入館は事前予約(日時指定券)を推奨します。詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2022年01月24日 (月)

ほほーい、ぼくトーハクくん! 特別展「ポンペイ」が1月14日(金)から開幕したから、さっそくやってきたほ。

ほほーい、ぼくトーハクくん! 特別展「ポンペイ」が1月14日(金)から開幕したから、さっそくやってきたほ。

この展覧会は事前予約(日時指定券)推奨だから、予約しておいたわ。

この展覧会は事前予約(日時指定券)推奨だから、予約しておいたわ。

すっかり慣れたもんだほ。さっそく会場にいくほ。

すっかり慣れたもんだほ。さっそく会場にいくほ。

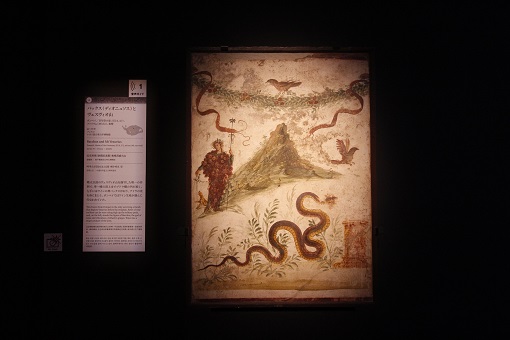

最初は序章で「ヴェスヴィオ山噴火とポンペイ埋没」よ。噴火前のポンペイとその結末を象徴する出土品を序章として紹介しているわ。この作品はヴェスヴィオ山を描写した唯一の作例らしいよ。

最初は序章で「ヴェスヴィオ山噴火とポンペイ埋没」よ。噴火前のポンペイとその結末を象徴する出土品を序章として紹介しているわ。この作品はヴェスヴィオ山を描写した唯一の作例らしいよ。

バックス(ディオニュソス)とヴェスヴィオ山 62~79年

これはなんだほ?

これはなんだほ?

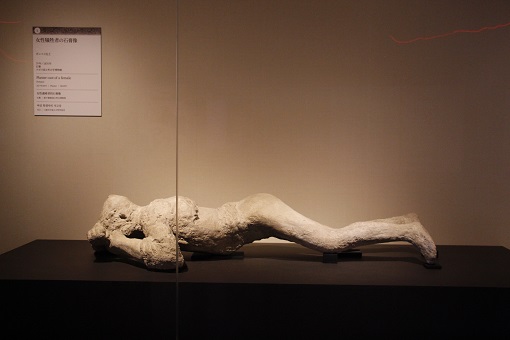

女性犠牲者の石膏像 79年/1875年

これは噴火の堆積物の層に空洞があって、石膏を注いで固まってから掘り出したものよ。

これは噴火の堆積物の層に空洞があって、石膏を注いで固まってから掘り出したものよ。

実際にそこにいた人たちがいたんだほ。身が引き締まる思いがするほ。見てユリノキちゃん、この大画面にはCGでポンペイの街と噴火の様子が映っているほ。

実際にそこにいた人たちがいたんだほ。身が引き締まる思いがするほ。見てユリノキちゃん、この大画面にはCGでポンペイの街と噴火の様子が映っているほ。

会場のグラフィックとあわせてみるとより大迫力! 今回は作品はもちろんだけど、会場内のディスプレイやいくつかの映像も見どころね。

会場のグラフィックとあわせてみるとより大迫力! 今回は作品はもちろんだけど、会場内のディスプレイやいくつかの映像も見どころね。

序章が終わって、次は第1章「ポンペイの街―公共建築と宗教」だほ。

序章が終わって、次は第1章「ポンペイの街―公共建築と宗教」だほ。

円形闘技場などの公共施設に関係する出土品や、神様さまの信仰に関する出土品を展示しているわ。

円形闘技場などの公共施設に関係する出土品や、神様さまの信仰に関する出土品を展示しているわ。

昔にこんな施設があったなんてびっくりだほ。

昔にこんな施設があったなんてびっくりだほ。

そのほかにも体育施設や公共浴場もあったのよ。ポンペイには今と同じ生活様式があったんだね。

そのほかにも体育施設や公共浴場もあったのよ。ポンペイには今と同じ生活様式があったんだね。

すごいほ。会場バナーとかの青い空が昔のポンペイから今に続いているみたいだほ。

すごいほ。会場バナーとかの青い空が昔のポンペイから今に続いているみたいだほ。

ちょっと何言っているかわからないわ。これは、俳優の像よ。

ちょっと何言っているかわからないわ。これは、俳優の像よ。

【左】俳優(悲劇の若者役) 1世紀後半

【右】俳優(女性役おそらく遊女) 1世紀後半

俳優ほ?テレビもないけど、どこで俳優が活躍するほ?

俳優ほ?テレビもないけど、どこで俳優が活躍するほ?

ポンペイには劇場があって、重要な娯楽施設だったのよ。この作品はお家の装飾として、劇場関係のテーマが流行していたことを表しているらしいわ。

ポンペイには劇場があって、重要な娯楽施設だったのよ。この作品はお家の装飾として、劇場関係のテーマが流行していたことを表しているらしいわ。

これはなんだほ。東洋館でも似たような像を見たことがある気がするほ。

これはなんだほ。東洋館でも似たような像を見たことがある気がするほ。

食卓のヘラクレス 前1世紀

作品名になじみがあるよね。この作品はアレクサンドロス大王のために制作された「食卓のヘラクレス」像のコピーなんだって。神様となった英雄も宴会に参加するのかな?人々の信仰の様子がうかがえる気がするわ。

作品名になじみがあるよね。この作品はアレクサンドロス大王のために制作された「食卓のヘラクレス」像のコピーなんだって。神様となった英雄も宴会に参加するのかな?人々の信仰の様子がうかがえる気がするわ。

第2章は「ポンペイの社会と人々の活躍」です。まずはこの作品から。

第2章は「ポンペイの社会と人々の活躍」です。まずはこの作品から。

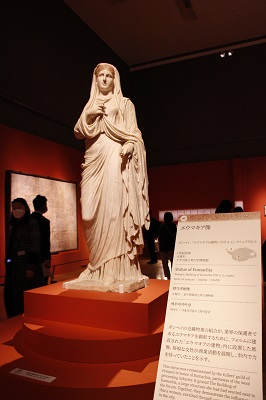

エウマキア像 1世紀初頭

誰だほ?

誰だほ?

貴族ではないけど、裕福なお家の女性で、毛織物業者の組合を管理するなど活躍していたのよ。この章では当時活躍した人々を紹介したり、ポンペイは貧富の差が激しかったからそのことを示す作品を紹介したりしているわ。これはお金持ちが持っていたのかな~。

貴族ではないけど、裕福なお家の女性で、毛織物業者の組合を管理するなど活躍していたのよ。この章では当時活躍した人々を紹介したり、ポンペイは貧富の差が激しかったからそのことを示す作品を紹介したりしているわ。これはお金持ちが持っていたのかな~。

ライオン形3本脚付きモザイク天板テーブル モザイク・細部:前1~後1世紀、テーブルとしての再構成:18~19世紀

大きくてライオンの飾りがあってとっても豪華だほ。そろそろ次の章にいくほ。第3章「人々の暮らし―食と仕事」にきたほ。これはパンだほ?

大きくてライオンの飾りがあってとっても豪華だほ。そろそろ次の章にいくほ。第3章「人々の暮らし―食と仕事」にきたほ。これはパンだほ?

炭化したパン 79年

白パンや、黒パン、油で揚げたパン、様々なパンを作っていたみたいよ。今回の展覧会グッズ売り場ではパンをモチーフにした商品もあるの。何か買ってくれないかなー。ちらっ。

白パンや、黒パン、油で揚げたパン、様々なパンを作っていたみたいよ。今回の展覧会グッズ売り場ではパンをモチーフにした商品もあるの。何か買ってくれないかなー。ちらっ。

ちょっと何言っているかわからないほ。これは何だほ、タコ焼き器みたいだほ。

ちょっと何言っているかわからないほ。これは何だほ、タコ焼き器みたいだほ。

目玉焼き器、あるいは丸パン焼き器 1世紀

これは目玉焼き器か丸パン焼き器らしいわ。ヴェスヴィオ山周辺諸都市ではブロンズ製の容器が3,000点以上発見されているんだって。機能的な日用品が昔からあるなんてすごいね。

これは目玉焼き器か丸パン焼き器らしいわ。ヴェスヴィオ山周辺諸都市ではブロンズ製の容器が3,000点以上発見されているんだって。機能的な日用品が昔からあるなんてすごいね。

食べ物関連の作品見ていたらなんだかおなかすいてきたほ。一休みするほ。

食べ物関連の作品見ていたらなんだかおなかすいてきたほ。一休みするほ。

後編に続きます!

後編に続きます!

※所蔵表記のない作品は、全てナポリ国立考古学博物館蔵

※入館は事前予約(日時指定券)を推奨しています。詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2022年01月20日 (木)

2022年5月3日(火・祝)~6月26日(日)に、当館平成館で沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」を開催します。本展は当館で開催した後、2022年7月16日(土)~9月4日(日)に九州国立博物館で巡回開催する予定です。

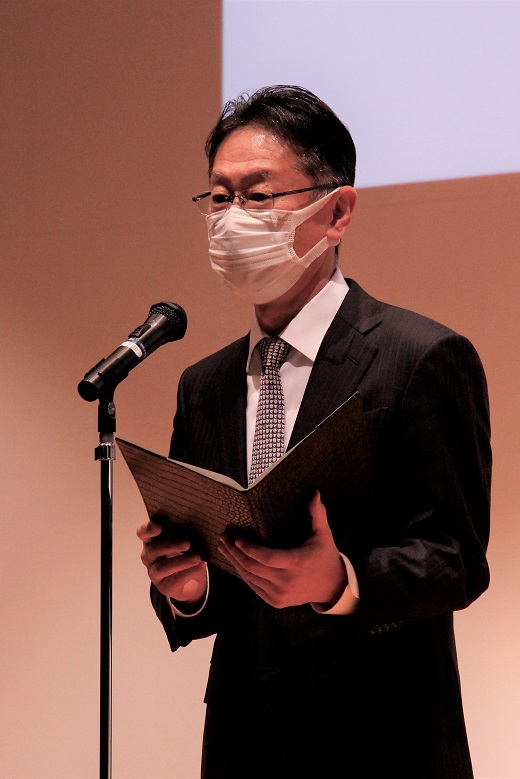

11月26日(金)に本展の報道発表会を行いました。

左)当館副館長 富田淳

右)九州国立博物館副館長 小泉惠英

当館副館長 富田淳

九州国立博物館副館長 小泉惠英

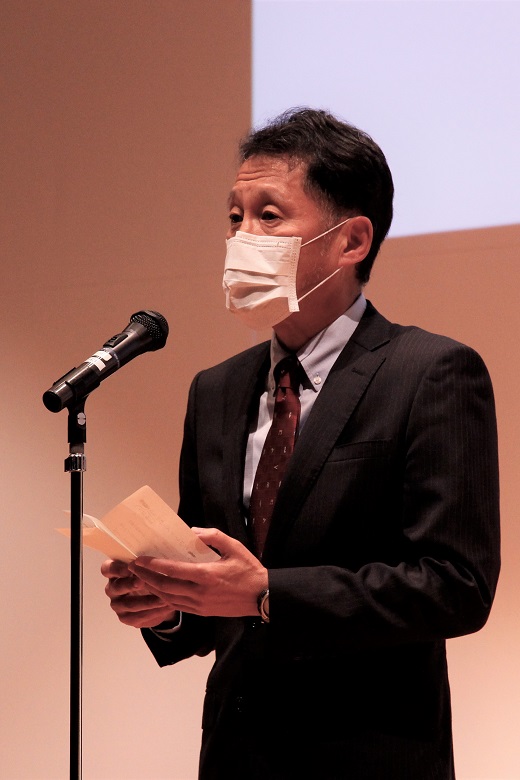

左)九州国立博物館 展示課主任研究員 一瀬 智

右)学芸企画部企画課 特別展室 主任研究員 三笠 景子

九州国立博物館 展示課主任研究員 一瀬 智

学芸企画部企画課 特別展室 主任研究員 三笠 景子

国宝 金装宝剣拵(号 千代金丸)(琉球国王尚家関係資料)(きんそうほうけんこしらえ ごう ちよがねまる)

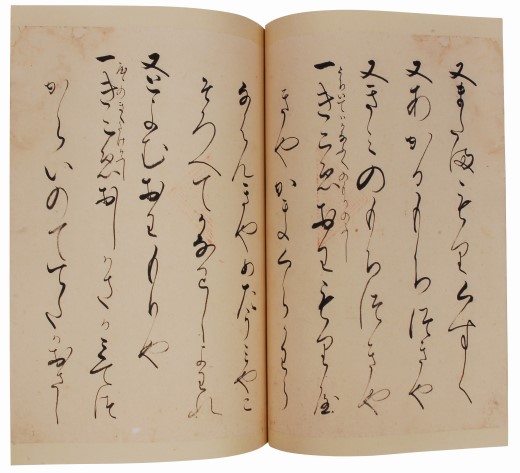

左上)重要文化財 おもろさうし 巻7

第二尚氏時代・18世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:2022年5月31日(火)~6月26日(日)

右上)重要文化財 貝匙(かいさじ)

貝塚時代後期・6~7世紀 鹿児島県奄美市小湊フワガネク遺跡出土

鹿児島・奄美市立奄美博物館蔵

左下)沖縄県指定文化財 聞得大君御殿雲龍黄金簪(きこえおおぎみうどぅんうんりゅうおうごんかんざし)

第二尚氏時代・15~16世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

右下)浦添市指定文化財 朱漆山水人物沈金足付盆(しゅうるしさんすいじんぶつちんきんあしつきぼん)

第二尚氏時代・16~17世紀 沖縄・浦添市美術館蔵

重要文化財 おもろさうし 巻7

第二尚氏時代・18世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:2022年5月31日(火)~6月26日(日)

重要文化財 貝匙(かいさじ)

貝塚時代後期・6~7世紀 鹿児島県奄美市小湊フワガネク遺跡出土

鹿児島・奄美市立奄美博物館蔵

沖縄県指定文化財 聞得大君御殿雲龍黄金簪(きこえおおぎみうどぅんうんりゅうおうごんかんざし)

第二尚氏時代・15~16世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

浦添市指定文化財 朱漆山水人物沈金足付盆(しゅうるしさんすいじんぶつちんきんあしつきぼん)

第二尚氏時代・16~17世紀 沖縄・浦添市美術館蔵

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 長谷川悠(広報室) at 2021年12月10日 (金)

11月1日(月)、本展の報道発表会を行いました。

当館副館長 富田 淳

六波羅蜜寺 山主 川崎 純性様

平安時代、南無阿弥陀仏と称えて極楽往生を願う阿弥陀信仰をいち早く広めた僧侶です。

学芸部研究部 平常展調整室長 皿井 舞

展覧会最大の見どころは、日本史の教科書にも載り、多くの方に知られている空也上人立像です。

このたび半世紀ぶりに東京にお出ましいただくことになりました。

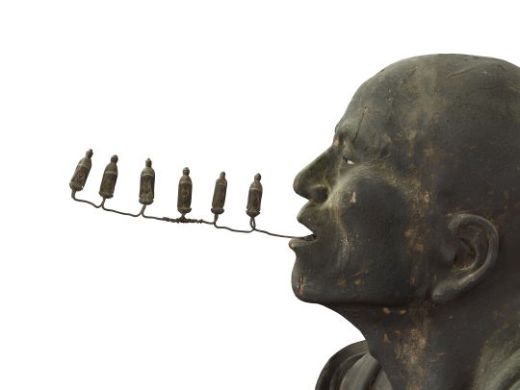

重要文化財 空也上人立像 康勝作

鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

写真 城野誠治

この像はなんといっても口からでている阿弥陀仏が印象的です。

制作されたのは鎌倉時代で、空也上人がこの世を去ってから200年以上が経過していました。

常に市井の人々と共にあった上人への畏敬の念と、口から6体の阿弥陀仏が現れたという伝承を表したものです。

展示室では360度さまざまな角度からご覧いただく予定です

この他にも六波羅蜜寺の創建時につくられた四天王立像、定朝作と伝えられる地蔵菩薩立像など、平安から鎌倉時代の彫刻の名品が一堂に集います。

重要文化財 四天王立像のうち持国天立像

平安時代・10世紀

重要文化財 地蔵菩薩立像

平安時代・11世紀

また、本展開催をきっかけに立ち上がった「空也上人ファンクラブ」の公式サポーターに就任したお笑い芸⼈のみほとけさんにもお越しいただきました。

昔から空也上⼈の⼤ファンとのことで、熱い想いを語っていただきました。

「空也上人ファンクラブ」公式サポーター お笑い芸人のみほとけさん

また、展覧会の開催を記念して空也上人立像のフィギュアの制作も決定しました。

口から飛び出している阿弥陀仏も精巧に作られています。

3月から展覧会特設ショップや通信販売などで発売されます

最後にフォトセッションを行いました。

空也上人立像のフィギュアをもつみほとけさんと川崎住職

本展では、空也上人立像をはじめ六波羅蜜寺に伝わる名品が一堂に集まるまたとのない機会です。

心の安寧を祈り、生涯をささげた空也上人の姿と、六波羅蜜寺の歴史と美術を通して、疫病や困苦に立ち向かい懸命に生きた当時の人々の信仰の厚みにも、思いを馳せる機会になりましたら幸いです。

今後も本ブログで展覧会についてご紹介していきます。

どうぞお楽しみに。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原香(広報室) at 2021年11月19日 (金)