1089ブログ

「やきものってどう観たらいいんでしょうか?」という質問をいただくことがあります。

陶磁器の見方がわからない。それはごく当たり前の感想だと思います。そもそも陶磁器は眺めるためではなく、

使うために作られたものだからです。

でも、最近はプラスチックの器のほうが手軽で便利なため、陶磁器を使うことがない、という人が増えているそうです。

陶磁器の魅力をお伝えするために、できることならば、ぜひ手にとってみていただきたい、というのが私たち研究員の本音です。

なぜなら、重さや触感のように手でさわって得られる情報は、時に真贋に関わるほど、とても大切なものだからです。

(左)白釉黒地白花牡丹文枕 磁州窯 北宋時代・12世紀 横河民輔氏寄贈

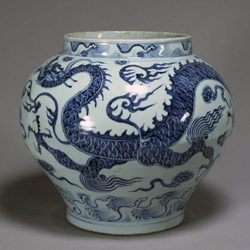

(右)青花龍涛文壺 景徳鎮窯 元時代・14世紀

(2013年1月2日(水)~5月6日(月・休) 東洋館5室にて展示)

新しい東洋館の展示では、世界に誇る中国の陶磁器コレクションをまるで「手にとるように」感じていただけるよう、

あちらこちらに工夫を凝らしました。

低い大きなケースでは、作品を上から覗いてみることができます。器の内側や裏側はもちろん、文様の細部までよく見えるようになりました。きっと、一点一点の作品に向き合って、ゆっくりご覧いただくことができると思います。

はたしてこの器は、どんな人がどんな道具で作ったのだろうか、そして誰のために作ったのだろうか。

長い時間のあいだに、どんな人たちがどんなふうに使ってきたのだろうか。

五彩金襴手花卉文水滴 景徳鎮窯 若州酒井家伝来 明時代・16世紀 広田松繁氏寄贈

(2013年1月2日(水)~5月6日(月・休) 東洋館5室にて展示)

よい器というのは、観ているうちにこうした疑問が自然に心に湧いてきて、次から次に想像をふくらませずにはいられない、そういうものではないでしょうか。

生まれ変わった東洋館5室にお運びいただいて、すばらしい器の数々と一緒に楽しい時間を過ごしてみてください。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 三笠景子(保存修復室研究員) at 2012年12月05日 (水)

今回の東洋館・耐震改修工事にともなう展示のリニューアルにあたり、東洋館の歴史─そもそもの建設理由・建築コンセプト・展示理念─を学ぶことからデザインの作業を開始しました。

1968年の建築雑誌「新建築」の表紙に、東洋館第1室から第2室に上がる階段の正面にサクメト像が2躯並んで写っていて、横には解説パネルが掛かっているのが見えます。サクメトの頭上の壁にはブラケット照明(注1)が輝いています・・・。

さらに掲載された東洋館竣工当時の展示室の写真を見ると、中央吹き抜け空間に明るい昼光が入り、天井のダウンライトがきらびやかに輝いている風景を見ることができます。

また昼光の入らない南北展示室の展示ケースには、蛍光灯照明の拡散光によって作品が照らされているのを見ることができます。

この雑誌の写真からわかることは、建築空間と展示作品、そして照明も解説システムもバラバラであったということであり、それは約40年の東洋館の歴史で少しずつ改善されてきたものの、根本的には変えようがなかったのだと思います。(そのうちの約10年は僕の責任でもありますが・・・)

(左)2008年7月14日 第1室のダウンライト調査。とにかく星空の様にまぶしかった記憶が…

(右)2008年7月1日当時の東洋館第8室

さて2009年に東洋館の耐震改修工事が決定され予算化された時点での、展示ケースなどの改修は基本的に従前の展示形式にするという前提でした。

つまり巨大なガラスケースの存在感が目立ち、照明の不快グレア(注2)が目に痛いような光環境だったのです。

その「眩しさ」を数値的に検証(Feu値(注3)の測定)するための測定・検証も行われました。

2009年6月19日 Feu調査(協力:パナソニック電工)

以上の前提から導いた基本的な考え方=光のコンセプトは、「建築空間と展示環境が一体となること」であり、これを整理すると以下の3つになります。

1. 東洋館の空間的特質を生かして建築化された快適な照明空間をつくる

2. 展示物を際立たせ、かつ安全な照明手法・器具を開発し選定する

3. 展示構成の理解を促し、楽しくなるような解説体系の為の明かり

それでは各々のコンセプトを、もう少し細かく説明しましょう。

1.建築照明について

(1) まず設計を手がけた谷口吉郎氏による、特注のオリジナル器具の改修に時間をかけました。吹き抜け空間や階段室の壁や柱に付けられたブラケット照明をご覧ください。解体してみると、たいへん凝った素材で職人技を駆使した作りになっていて驚かされました。その材料を丁寧にクリーニングし、光源をLED化しています。

2010年10月15日 改修されたブラケット照明器具による照明実験

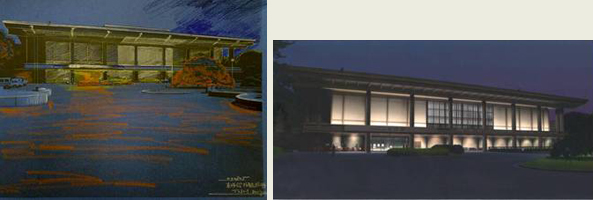

(2) 建築の特質を生かした外観照明は、夕暮れから夜景に至る時間帯に目を楽しませてくれます。ライトアップではなく、東洋館の格子状の桟の内側から仄かな明かりで、建築を浮かび上がらせます。

(左)2009年5月8日に描いた外観照明のイメージスケッチ(筆者)

(右)2009年8月26日のCGによる外観照明のイメージ確認

(3) 展示室の天井は、ルーバー天井(注4)が採用されました。これは意匠上だけでなくスポットライトを目立たなくし、展示物を照らす適切な光を照射させる効果が得られるものです。

天井に取付けられたダウンライトのカットオフ角も、60度という極めて深い角度が採用され、下から覗き込まない限り光源が目に入らないほどです。

2.展示照明について

(1) ハロゲンランプのスポットライトは配光5度、10度、15度、25度の4種に加え、レンズと羽根で光をフレーミングする器具を採用し、展示品に最適な光が得られるようにしました。

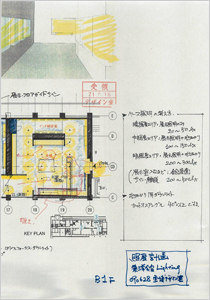

2009年6月28日 照度分布のスケッチ

ベース照明の考え方が提示された。

(2) 設計当初は高価で性能的に不充分だったLED素子が、工事が始まった頃から性能が飛躍的に向上し、コスト的にも急速に折り合ってきたため、現在最高と考えられる、超高演色の美術館用LEDを開発し、採用することができました。

東洋館の展示照明では当初、蛍光灯と光ファイバー照明で設計されていたものは、すべてLEDに置き換えられました。

(3) 東洋館のために開発された超高演色LEDは、8室の色温度可変のハイブリッド用ライン照明や、地あかり用のダウンライト、吹き抜けのシースルーエレベータの照明にも用いられ、高品質であり長寿命/高効率を兼ね備えた最新の光環境を実現しました。

2012年6月26日 8室の壁付ケース

低反射ガラスを使ったケースとして、おそらく世界でも最大スケール!

ここには、暖かい光からクールな光まで色温度可変のLED照明器具が使われています。

3.解説体系のための明かり

(1) 改修後は、展示室/展示コーナーごとに、その場所がどこであるか/何の展示コーナーであるかを示す、4カ国語表記による大型の解説サインと解説パネルが設置されます。当然、明るい照明が施されますので、その場所が光溜まりとなって空間にリズムを与えます。東洋館のテーマである「旅」は、さまざまな光空間の移動でもあります。

(2) 東洋館エントランスホールには、連続的に壁面を照らす「視線を奥に導く光」。各展示室入口には来館者を迎えるため床を照らす光「ウェルカムマット」。そして教育普及の為のブースや2室、6室には、ほっと一息つける「オアシスの光」を演出しています。

以上が東洋館・光のコンセプトです。

さーて、その考えを実現すべく、フォーカシング(光の調整作業)に戻るぞ!

【注釈】----------------------------------------------------------------------------------------------------

(注1) ブラケット照明

柱や壁についている照明器具の形式の呼称。

天井から吊るされた器具はペンダント照明。

床置きの器具はフロア照明、フロアスタンド照明などと呼ぶ。

(注2) 不快グレア

グレアは、イルミネーションの“煌めき(きらめき)”では美しく快適に感じる意味だが、

光源の“眩しさ(まぶしさ)”や、反射光の“ギラつき”は、「不快(な)グレア」と表現される。

(注3) Feu値

「明るさ感」指標の単位のこと。

従来は床面など水平面の照度(明るさ)だけが、「明るい/暗い」の指標とされたが、

鉛直面の明るさが、空間の明るさを感じる要素として重要であることに着目し、

新たに考案された光を測定する為の単位である。

(注4) ルーバー天井

平たく天井板が張られて仕上げられた天井でなく、

板状の材料(ルーバー)が等間隔で吊るされた天井のこと。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年11月26日 (月)

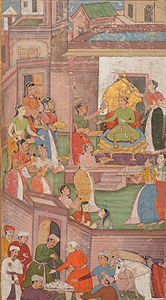

インドの細密画というのをご存知でしょうか。もともとは、11世紀頃、棕櫚(しゅろ)の葉に仏教やジャイナ教の経典の挿絵を描いたものにはじまりますが、後にムガル王朝(16~19世紀)の時代になると、神話をはじめ、歴史・文学・音楽や自然の景色などを鮮やかな彩色によって、文字通り細密に描くようになり、これが宮廷を中心に栄えました。

当館では、7年ほど前に、そのまとまったコレクションを購入し、これまで幾度か単発的に展示してきましたが、このほど、東洋館のリニューアルに際して、地下の展示室(13室)の中に専用のコーナーを設け、常設展示をすることとなりました。

左(図1): ラズム・ナーマ インド、ムガル派 16世紀末

右(図2): 蓮の上に坐すクリシュナ インド、ビカネール派 18世紀後半

展示期間: 2013年1月29日(火) ~ 2013年2月24日(日)

インドの古典文学の中で燦然と輝く『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』という2大叙事詩の神話(図1)、シヴァ神やヴィシュヌ神(クリシュナ神)などのヒンドゥー教の神々(図2)、諸王の肖像(図3)や歴史的な逸話、男女の恋模様、動物の姿、そして、図像による音楽表現(図4)など、実にバラエティに富んだ内容となっています。

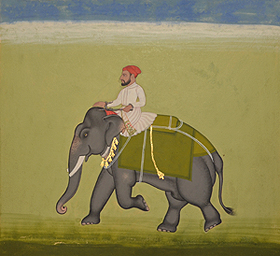

左(図3): ママーラシュ(象)に乗る藩王アマル・シン インド、メーワール派(ウダイプール) 18世紀中頃

展示期間: 2013年1月29日(火) ~ 2013年2月24日(日)

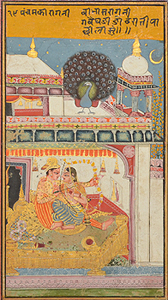

右(図4): 弓を番えながら戯れる男女(ヴィバーサ・ラーギニー) インド、ブンディ派 18世紀前半

展示期間: 2013年1月2日(水) ~ 2013年1月27日(日)

日本では、インドの細密画は、まだまだなじみの薄い分野ですが、東洋館リニューアルオープンを機に、えもいわれぬ叙情性にあふれた奥深い魅力をもつインド細密画の世界を、ぜひ味わってみていただきたいと思います。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 松本伸之(学芸企画部長) at 2012年11月21日 (水)

みなさんこの写真、どこで撮影したものかわかりますか?

カンボジアです。トーハクの中の。

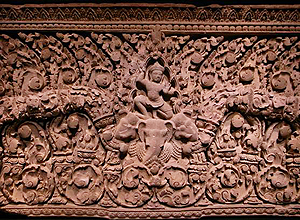

2013年1月2日(水)にリニューアルオープンする東洋館にはこれまでなかった展示室や稀にしか展示しなかった作品のコーナーを新設し、充実をはかりました。彫刻を担当する私の一押しは地下の11室、クメール彫刻18点を展示するこの部屋です。クメール人は古くから現在のカンボジアの地に住み、9世紀から15世紀までアンコール王朝を繁栄させました。その代表的な遺産にアンコール・ワットがあります。ここではアンコール・ワットと同じ頃造られた石造の仏像、神像、精緻な浮彫りがほどこされた建築部材を展示します。

手前は獅子、奥に象の頭に人間のからだのガネーシャ。

カンボジアの獅子は中腰のようなふしぎな姿勢。

建築部材(砂岩)にほどこされたみごとな浮彫り。象の頭の上に乗るのはインドラ神。

残念ながら日本からの直行便がないため、カンボジアを巡る日本の観光客はあまり多くないようです。しかしアンコール・ワットのあるシェムリアップには欧米、中国、韓国の観光客が多く、町は整備され清潔で、快適なホテル、レストランが並んでいます。

みどころはとても多く、少なくとも2泊はして、ゆっくり見て回ることをお勧めします。

アンコール・ワットと並ぶ必見の遺跡バンテアイ・スレイ。

東洋のモナリザと呼ばれる女神像がある。

どうも個々の人間と同じようにそれぞれの民族にも得意分野があって、カンボジアは世界でも屈指の彫刻家揃いだったようです。東南アジアでは第一位でしょう。まずはこの部屋でじっくりその造形の美しさをご覧ください。そして興味をもたれたら、ぜひ現地を旅してみてください。

カテゴリ:展示環境・たてもの

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(東洋室長) at 2012年11月18日 (日)

![]() こんにちは、ぼくトーハクくんです。

こんにちは、ぼくトーハクくんです。

![]() こんにちは、ユリノキちゃんです。

こんにちは、ユリノキちゃんです。

ねえねえトーハクくん、知ってる?2009年から休館していた東洋館が、いよいよ2013年1月2日(水)にリニューアルオープンするのよ!

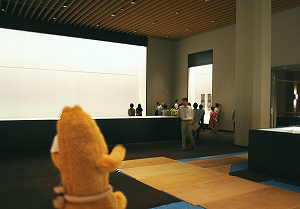

今日は、開館前の東洋館体験ツアー「東洋館をめぐる旅」に参加して、中の様子を皆さんにリポートしましょう!

![]() りょうかいだほ!

りょうかいだほ!

でもリニューアルって言ってるわりには、外から見た感じはあんまり変わってない気がするほ…

![]() そうよ。今回は耐震補強工事のために休館していたの。元々のデザインを尊重するために、壁や柱の中など見えないところで補強をして、できる限り建物イメージを変えないようにしたんですって。

そうよ。今回は耐震補強工事のために休館していたの。元々のデザインを尊重するために、壁や柱の中など見えないところで補強をして、できる限り建物イメージを変えないようにしたんですって。

さあそれでは建物の中へ、レッツゴー!

やっほー!東洋館のエントランスに潜入だほー!冒険だふぉー!

![]() トーハクくん、はしゃぐと危ないわよ!まだ工事中のところもあるから足元に気をつけてね。

トーハクくん、はしゃぐと危ないわよ!まだ工事中のところもあるから足元に気をつけてね。

![]() わかったほ。ちぇ、おこられたほ。

わかったほ。ちぇ、おこられたほ。

![]() まずは1室「中国の仏像」から見てみましょう。

まずは1室「中国の仏像」から見てみましょう。

1室の様子。

![]() うほー!こりゃキレイだほ。

うほー!こりゃキレイだほ。

![]() ここには中国・宝慶寺(ほうけいじ)の仏龕(ぶつがん)がずらりと並んでいます。これだけ並ぶと見ごたえがあるわね。

ここには中国・宝慶寺(ほうけいじ)の仏龕(ぶつがん)がずらりと並んでいます。これだけ並ぶと見ごたえがあるわね。

![]() ぶつがんってなんだほ?

ぶつがんってなんだほ?

![]() 仏像や経文を安置するための容器のことよ。

仏像や経文を安置するための容器のことよ。

これらの作品は、元々は宝慶寺っていう中国の石窟寺院の壁に埋め込んであったの。そのイメージに近づけるために、壁に固定して展示したですって。

![]() なるほー。

なるほー。

![]() 次はオアシス2(教育普及スペース)を通過して、3室「西アジア・エジプトの美術」へ移動します。

次はオアシス2(教育普及スペース)を通過して、3室「西アジア・エジプトの美術」へ移動します。

セクメト女神像(新王国時代・第18王朝・前16世紀~前14世紀 エジプト、テーベ出土)といっしょに。

![]() わー!お顔はライオン、からだは人間でお馴染みのセクメトさんだほー!会いたかったほー!

わー!お顔はライオン、からだは人間でお馴染みのセクメトさんだほー!会いたかったほー!

![]() 3室では、エジプト神話の女神、セクメトさんがお出迎えしてくれます。

3室では、エジプト神話の女神、セクメトさんがお出迎えしてくれます。

ところでトーハクくん、この横長の展示ケースには何が展示されると思う?

ヒントは、エジプト出土品の中で最も人気の、あの方!

![]() ぼくをもしのぐ人気の作品…?だれかなあ。はっ!もしかして…ミイラさん?

ぼくをもしのぐ人気の作品…?だれかなあ。はっ!もしかして…ミイラさん?

![]() 正解!このケースの中には、窒素を発生させる装置がついているから、環境が安定するんですって。

正解!このケースの中には、窒素を発生させる装置がついているから、環境が安定するんですって。

これならミイラさんも安心して眠れるわね。

![]() えー、いいなあー。ぼくもこの展示ケースの中で眠りたいほー。うらやましいほ。

えー、いいなあー。ぼくもこの展示ケースの中で眠りたいほー。うらやましいほ。

![]() 次は4室「中国文明のはじまり」を通過して、5室「中国の青銅器」へ移動します。

次は4室「中国文明のはじまり」を通過して、5室「中国の青銅器」へ移動します。

![]() うわーすごい、作品が浮いてるみたいでかっこいいほ!

うわーすごい、作品が浮いてるみたいでかっこいいほ!

![]() そうね、ガラスが透明で、展示台もすっきりしているから、作品がより見やすくなったわね。

そうね、ガラスが透明で、展示台もすっきりしているから、作品がより見やすくなったわね。

みてみて!まるでガラスが無いみたいに見えるでしょ?

「中国の陶磁」では、作品を横側からも見られるようにケースが配置されています。

陶磁の魅力を余すところなく見られるなんて素敵!

しかも東洋館の展示ケースは、2枚のガラスの間に飛散防止フィルムが挟まれているから、万一ガラスが割れてしまったとしても飛び散る心配がありません。

さてさて、お次はオアシス6(教育普及スペース)と7室「中国の石刻画芸術」を通過して…

![]() 8室「中国の絵画」にやってきたほー!広いほー!

8室「中国の絵画」にやってきたほー!広いほー!

![]() 天井高は6mもあるの。長い掛軸もゆったり展示できるわね。

天井高は6mもあるの。長い掛軸もゆったり展示できるわね。

![]() 人気の国宝「紅白芙蓉図」(李迪筆 南宋時代・慶元3年(1197))発見だほ!

人気の国宝「紅白芙蓉図」(李迪筆 南宋時代・慶元3年(1197))発見だほ!

![]() 展示ケース内の照明は、すべてLEDなの。色温度を変えることも出来るのよ。

展示ケース内の照明は、すべてLEDなの。色温度を変えることも出来るのよ。

![]() いろおんど?

いろおんど?

![]() ハロゲン電球のような黄味がかった温かい色や、蛍光灯のような青味の強い色など、光の色にも種類があるでしょ?このLEDは、作品によって光の色を変えることができるの。

ハロゲン電球のような黄味がかった温かい色や、蛍光灯のような青味の強い色など、光の色にも種類があるでしょ?このLEDは、作品によって光の色を変えることができるの。

![]() ほぉ~、それは感心だほ。

ほぉ~、それは感心だほ。

![]() それでは、9室「中国工芸」、10室「朝鮮半島」を通過して、地下1階の11室「クメールの彫刻」を見に行きましょう。

それでは、9室「中国工芸」、10室「朝鮮半島」を通過して、地下1階の11室「クメールの彫刻」を見に行きましょう。

![]() あっ、みてみて!あそこにも作品があるほ!重そうな作品だほ!

あっ、みてみて!あそこにも作品があるほ!重そうな作品だほ!

「あれは作品ではなくて、等身大のパネルなんです。」

「あれは作品ではなくて、等身大のパネルなんです。」

![]() わっ、東洋室長の浅見さん!

わっ、東洋室長の浅見さん!

![]() え~これパネルなの~?!だまされたわ…

え~これパネルなの~?!だまされたわ…

「こうやってパネルをつくると、ケースの高さや、周りとの間隔など、展示のイメージを具体的にすることができるんです。」

![]() よくできたパネルだほ。しかし早くガネーシャさんご本人に会いたいほ。

よくできたパネルだほ。しかし早くガネーシャさんご本人に会いたいほ。

「以前の東洋館では、クメールの彫刻を出すスペースがなくて、なかなか展示できる機会が無かったんだけど、新たに専用の展示室ができたから、来年1月からはいつでも会えるよ。」

「以前の東洋館では、クメールの彫刻を出すスペースがなくて、なかなか展示できる機会が無かったんだけど、新たに専用の展示室ができたから、来年1月からはいつでも会えるよ。」

![]() やっほー!たのしみだほ!

やっほー!たのしみだほ!

![]() 浅見さん、どうも有難うございました!さあ次は、12室「東南アジア」を抜けて13室へ向かいます。

浅見さん、どうも有難うございました!さあ次は、12室「東南アジア」を抜けて13室へ向かいます。

これはアジアの染織のケースなの。

![]() あれ?ケースの中の壁がすこし斜めになってるほ。

あれ?ケースの中の壁がすこし斜めになってるほ。

![]() よく気付いたわねトーハクくん。大きな布の作品を吊って展示すると、作品の重みに引っ張られて一番上の部分がダメージを受けてしまうでしょ?だから壁と接する部分を多くして広い面積で支えられるように、壁が斜めになっているのよ。

よく気付いたわねトーハクくん。大きな布の作品を吊って展示すると、作品の重みに引っ張られて一番上の部分がダメージを受けてしまうでしょ?だから壁と接する部分を多くして広い面積で支えられるように、壁が斜めになっているのよ。

![]() 少しでも作品が傷むのを防ぐためなんだね、これはナイスな工夫だほ。

少しでも作品が傷むのを防ぐためなんだね、これはナイスな工夫だほ。

![]() 最後の展示はこれ!「インドの細密画」よ。

最後の展示はこれ!「インドの細密画」よ。

![]() こーんなに近寄って見られるほ!

こーんなに近寄って見られるほ!

![]() とっても細かくて、色も模様もキレイだから、近寄って見たくなっちゃうわよね!

とっても細かくて、色も模様もキレイだから、近寄って見たくなっちゃうわよね!

ここでは常時9点の細密画をご覧いただけます。

ということで、駆け足でしたが、東洋館を一周して戻ってきました。

トーハクくん、館内はいかがでしたか?

![]() アジアのいろんな国を旅して、トクした気分だほ。開館がまちどおしいほー!

アジアのいろんな国を旅して、トクした気分だほ。開館がまちどおしいほー!

![]() リニューアルオープンは2013年1月2日(水)です。楽しみに待っててね!

リニューアルオープンは2013年1月2日(水)です。楽しみに待っててね!

以上、トーハクくんとユリノキちゃんでした!またねー!

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2012年09月21日 (金)