1089ブログ

新春恒例となりました、「博物館に初もうで」(2016年1月2日(土)~31日(日))。

2016年のお正月で13回目となり、干支も2巡目に突入です。

毎年多くのお客様で賑わいをみせる1月2日(土)、3日(日)は、お正月気分を味わえる獅子舞、和太鼓、曲独楽やコンサートなどイベントも盛りだくさん。

また、2日(土)、3日(日)は、お年玉・プレゼント企画も。

1.ミュージアムショップでは2,000円以上お買い上げのお客様、先着600名様にミュージアムグッズをプレゼント。美術図書バーゲンセールも同時開催。

2.TNM&TOPPANミュージアムシアターでは、「伊能忠敬の日本図」を無料上演。

3.レストランゆりの木では、ご利用のお客様先着150名様に伊予の水引の箸置きをプレゼント。

4.寛永寺との連携企画もあります。

根本中堂、徳川歴代将軍の肖像画(油画)、四天王像(江戸時代・元和6年(1620) 台東区登録文化財)、十二神将像(江戸時代・元禄15年(1702))を特別公開する寛永寺では、当館観覧券の半券(当日分)の提示で散華をいただくことができます。

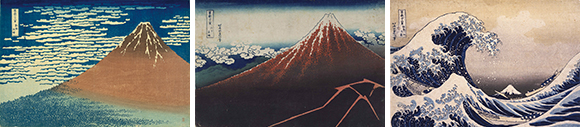

新春特別公開では、もはやお正月の風物詩ともいえる国宝「松林図屏風」(本館2室、1月2日(土)~17日(日))のほか、浮世絵の展示室では葛飾北斎づくし。名品「冨嶽三十六景」のうち「凱風快晴」「山下白雨」「神奈川沖浪裏」の三役が揃い踏みする貴重な機会です。

左から、凱風快晴、山下白雨、神奈川県沖浪裏

葛飾北斎筆 江戸時代・19世紀

本館10室(浮世絵)にて2016年1月2日(土)~1月17日(日)まで展示

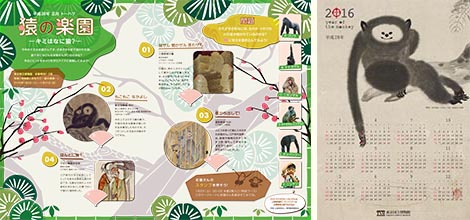

そして、こちらも恒例、干支の展示。

2016年は「博物館に初もうで 猿の楽園」(本館特別1室・特別2室、1月2日(土)~31日(日))と銘打ち、トーハク所蔵のかわいらしいおサルさんたちの作品を展示します。

この特集に関連し、本館特別1室では先着1万名様にカレンダー付ワークシート「キミはなに猿?&狩野山雪の猿カレンダー」を配布します。2日(土)、3日(日)は、おサルのスタンプコーナーも設置。自分だけのオリジナルワークシートを作ることができます。

ワークシートの裏面が狩野山雪のかわいい猿のカレンダーになっています

WEBサイトでは、「トーハクの猿ベスト12」の人気投票が始まっています。

こちらでお気に入りの猿を見つけて、お正月は展示室でぜひ実物をご覧ください!

そのほか、松竹梅や鶴など吉祥モチーフの作品もたくさん。

もちろん、特別展「始皇帝と大兵馬俑」も大好評開催中です!

お正月に兵馬俑(レプリカ)と記念撮影はいかがですか?

新年のお出かけ初めはぜひ、トーハクへ!

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2015年12月24日 (木)

ボランティアデーと平成28年度からのボランティア募集のお知らせ

12月5日(土)と12月6日(日)に、東博ボランティアデーを開催します。

トーハクでボランティアにお会いになったことはありますか?

総勢約160名のボランティアが曜日ごとにわかれて、月曜日以外、毎日館内で活動しています。

本館の展示室の入り口や平成館への連絡通路の手前などで、今日のおすすめの展示をお知らせしたり、体験コーナーでサポートをしたり、腕章をつけたボランティアが皆様をお迎えしています。

イベントやワークショップ、スクールプログラムや盲学校対応、保存修復活動のお手伝いもしています。

また、全部で16のガイドツアーなどのグループがあります。

たてもの散歩ツアー(左)と刀剣ツアー(右)の様子

東博ボランティアデーの2日間は、ボランティア活動をぎゅっと凝縮しています。

ボランティアによるすべてのガイドツアーも、この2日間に体験することができます。

それぞれのボランティアグループが、いつもとは一味違う特別なガイドのコースを用意したり、衣装や小物を手作りしたりと、現在準備を重ねているところです。

今回特におすすめなのは、休館中の法隆寺宝物館から出て、法隆寺宝物に関連した作品を東洋館でご案内するツアーや、リニューアルした考古展示室をご案内するツアーなど。また、庭園公開の時期に合わせて、紅葉した庭園をご案内する樹木ツアーや庭園茶室ツアーで、秋のトーハクを満喫していただければと思います。

*一部、事前申込制や定員制もあります

また、ボランティアに興味を持っている方のために、この二日間だけ、「活動紹介ツアー」を行います。普段、館内でどのようなボランティア活動を行っているのか、ツアー形式でご案内します。お客様との対応の仕方や、ボランティア活動のやりがいなど、直接現役ボランティアとお話しするチャンスです。

あわせて、平成28年度から活動されるボランティアを募集するにあたり、「募集説明会」も開催します。

昨年の活動紹介ツアーと募集説明会の様子

12月最初の土日、丸1日ゆっくり博物館でお過ごしいただき、興味のあるツアーに参加したり、ボランティアとのおしゃべりを楽しんでみたりしてはいかがでしょうか?

現在、平成28年度から3年間活動するボランティアを募集しています(応募は12月10日(木)より受付)。

募集案内はこちらをお読みの上、2016年1月14日(木)までに郵送でお送りください。お待ちしております。

| 記事URL |

posted by 鈴木みどり(ボランティア室長) at 2015年11月26日 (木)

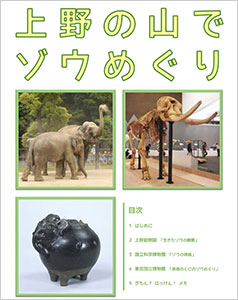

5月17日(日)、上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物館を1つのテーマでめぐるイベントを開催しました。

今年のテーマは「ゾウ」。

小学校5年生~高校生を対象に、それぞれの専門家3人が力を合わせたツアー形式のセミナーです。

まずは上野動物園からスタート。

動物解説委員の小泉祐里さんと一緒に「生きたゾウの観察」です。

歩く姿や、食べる様子だけでなく、足の裏や口の動き、耳の様子もじっくりと観察します。

しなやかに動く鼻、ゆったりとした足の動き…ゾウの姿に見入りつつ、その動きの秘密を知るために、次は科学博物館へ。

動物研究部の川田伸一郎さんに「ゾウの骨格」をテーマにお話を伺いました。

陸上で最大の体をもつゾウは、もちろん骨格も巨大です。

大きな耳、長い鼻の役割や、巨大な体を支える足のつくりの秘密を、骨格や標本を実際に触りながら確認していきます。

ゾウの動きの特徴、骨格の秘密を教わったあとは、最後のトーハクへ。

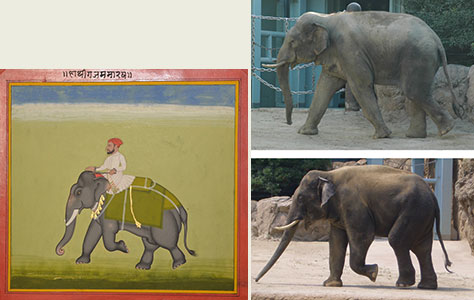

親と子のギャラリー「美術のくにの象めぐり」展示室(5月17日(日)で展示終了)で、ゾウは人々によってどのように表現されてきたのかを、教育講座室の神辺知加さんが紹介しました。

仏さまを乗せたゾウや、力強さ大きさの象徴としてのゾウ、日用品のモチーフとしてのゾウなど、ゾウはさまざまな姿で登場します。

なかでもインドの細密画に表わされたゾウの歩く姿は、動物園で見たゾウにそっくり。インドの人々にとってゾウがいかに身近な動物であったかが分かります。

作品の説明だけでなく小泉さんと川田さんも交えて作品の中のゾウも観察し、作品の見方がまた広がりました。

開催10回目を迎える来年はどんな動物をテーマにするか、鋭意計画中です。

どうぞ、お楽しみに。

| 記事URL |

posted by 長谷川暢子(教育講座室) at 2015年05月22日 (金)

さる4月11日(土)、12日(日)、特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」関連イベントとして、「インドの仏とヨガ」が開催されました。12日(日)の回を取材しました。

ヨガは日本では2000年代以降に大きな広がりをみせ、教室などに通うヨガ人口は100万人を超えているといわれています。そのことは知識として、なんとなく知ってはいましたが、実際の様子を目の当たりにしたことはありません。恥ずかしながら、「ヨガ」と聞いて私がいつも連想していたのが、小学生のころTVで見ていた特撮ヒーローの「レインボーマン」。(主題歌の歌い出し、“インドの山奥で~修行して~♪”が印象的)ウルトラセブンの「太陽の光」、アイアンキングの「水」のように、レインボーマンにとっては、「睡眠」が活力源。エネルギーが切れると、強制的に「ヨガの眠り」が訪れます。主人公のヤマトタケシは、「眠っちゃダメだ・・」と睡魔に抗いながら、次の場面では定印結跏し、体を真っ白にして瞑想に入るのでした。

もちろん眠りではなく、心と体を活性化させるのがヨガ。とは知りつつ、今回が私にとっては初めて目にする機会で、ちょっとドキドキします。

時間は朝の8時15分からの1時間。参加者は女性ばかりかと勝手に思い込んでいたのですが、男性の方も結構いらっしゃいます。別室で着替えを済ませて、会場の表慶館エントランスホールに集合です。

![]()

![]()

![]()

![]()

講師は渡辺美保さん。会場では先生を前に、参加者の皆さんが色とりどりのマットを足下に集結しています。そして目の前には、インドの仏像。柱やタイルなど円形の空間の中に、さまざまなポーズをとりながらヨガを実践する皆さんの姿は、あたかも立体的な曼荼羅を見るかのようです。時おり先生の指導の声がホールに響き渡り、森厳な雰囲気をかもしだしていました。

講師の渡辺美保さん

立体曼荼羅のようです

参加者の皆さんたちは緩やかな動きで、ポーズをひとつひとつ決めていきます。呼吸と体の動きとの調和にたっぷりと時間が取られ、静かに時間が流れていきます。ヨガを行う皆さんの心に去来しているものは?それとも座禅のように、無心の境地? 最初は、1時間って結構長いのでは、と思っていたのですが、終わる頃には、むしろこのくらいの時間は必要なのだと納得しました。

「インドの仏」会場でのヨガ体験、いかがだったでしょうか。

みんなでポーズ!

特別展「コルカタ・インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流」は5月17日(日)まで絶賛開催中。“空に架けたる虹のゆめ”-虹のように多彩なインドの仏たちが、会場でお待ちしています!

カテゴリ:催し物、2015年度の特別展

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2015年04月16日 (木)

早いもので、平成館も建ってからすでに15年が経ちました。

外からちょっとみただけでは気づきませんが、マンションなんかでも10~12年したら、大規模修繕をしなければならないことからもわかるように、平成館も空調や照明などがだいぶ傷んでおりました。

そこで昨年12月の「日本国宝展」と月例講演会を最後に、平成館を一時休館して、4ヵ月ほどかけて改修工事を進めてまいりました。

その間は皆さまにも、いろいろなご不便をおかけしましたが、ようやく4月4日(土)の講演会を皮切りに、まずは大講堂が復活いたします。

わたしがおります教育講座室は、講演会やイベントなどを担当する部署です。

平成館休館中の講演会は、お隣の東京文化財研究所で地下のセミナー室をお借りして開催してまいりました。

お越しになられた方はよくご存知でしょうが、大変きれいな施設です。

ただ、当館の大講堂の定員が380名であるのに対して、仮設のいすを加えても120席ほどしかありません。

いくつかの講演会では大変申し訳ないことに、聴講を希望されたかた全員にはお入りいただけないことがありました。

またスタッフとしても慣れない会場ということもあり、様々な点で行き届かない面もあったかと存じます。

お詫び申し上げます。

東京文化財研究所セミナー室での月例講演会の様子

そんななかで、ある講演会でちょっと嬉しくなるようなできごとがありました。

ぜひ皆さまにも知っていただきたいと思い、ここにご報告させていただきます。

それは2月24日(土)に行った、檜図屏風の修理に関する講演会でした。

国宝の名品ということもあり、おそらくは全員にお入りいただけないだろうと予想して、あらかじめ整理券を120枚用意しておりました。

120枚目の整理券を受け取られたのは初老の男性でした。

そして、その最後の1枚を渡し終えた直後に来られたのが、学生風の若い女性でした。

彼女に、残念ながらもうお入りいただけない旨をお伝えしていたところ、初老の男性からご自身の券を譲るとのお申し出がありました。

男性は彼女に券を渡すと「若い人が聴いたほうがいいよ。上野の山には見るところがいっぱいあるので、自分はそっちをまわって帰るから」と言って、にこやかな笑顔で去っていかれました。

お名前をうかがうまもなく、しっかりとお礼も申し上げられなかったので、この場を借りてお礼申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。

わたしもぜひ先輩のような、よい歳のとり方をしたいな、とあらためて決意した次第です。

新しくなった大講堂での講演会第1弾は、4月4日(土)開催の桜セミナー「富士とサクラの絵画」。

先着順で380名まで聴講いただけます。

皆様のご来館をお待ち申し上げております。

| 記事URL |

posted by 淺湫毅(教育講座室長) at 2015年03月30日 (月)