1089ブログ

「空海と密教美術」展は、2011年8月5日(金)午後、10万人目のお客様をお迎えいたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

10万人目のお客様は、埼玉県越谷市からお越しの垣沼亮子さん(41歳)です。

お嬢様の真理子ちゃんと一緒に来館されました。

東京国立博物館 銭谷眞美館長より、展覧会図録と密教展オリジナルグッズを贈呈いたしました。

左から、銭谷眞美館長、垣沼亮子さん

2011年8月5日(金) 東京国立博物館平成館にて

垣沼さんは「空海に興味があり、国宝もたくさん出品されていると聞いて伺いました」とのこと。

展示の最後を飾る「仏像曼荼羅」にも期待されているということでしたので、

ぜひ360度の角度から仏像をご堪能いただければと思います。

垣沼さん、ありがとうございました。

空海が所持していたと伝わる重要文化財「三鈷杵(飛行三鈷杵)」(平安時代・9世紀 和歌山・金剛峯寺蔵)は、8月11日(木)までの展示です。

是非お見逃しなく!

「空海と密教美術」展は、2011年9月25日(日)まで開催しています。

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室員 at 2011年08月05日 (金)

本館10室では、何年かに一度、浮世絵の揃物を一挙に公開する展示を企画しています。

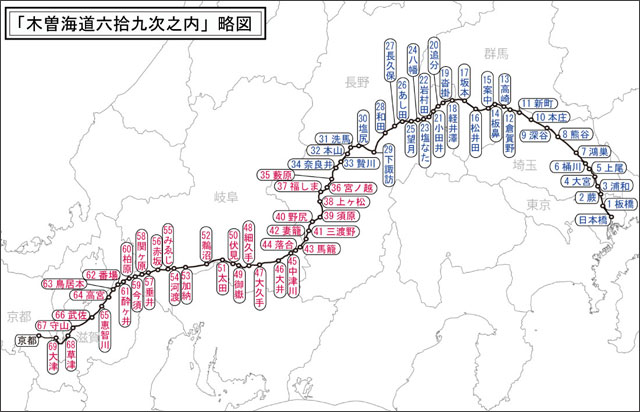

今回は、広重の代表作「東海道五拾三次之内」と並ぶ街道物の優品、

渓斎英泉(けいさいえいせん)と歌川広重(うたがわひろしげ)の合作「木曽海道六拾九次之内」シリーズを大公開!

「木曽海道六拾九次之内」は、江戸と京を結ぶ中山道の各宿に取材したもので、

出発点としての日本橋と、板橋から大津までの69の宿場が描かれています。

その全70図を、35枚ずつ2回にわたって全揃い展示します!

展示期間:(1)日本橋~奈良井 7月26日(火)~8月21日(日) (2)薮原~大津 8月23日(火)~9月19日(月・祝)

活き活きとした旅人たちの様子や土地の名産、旅情を誘う情感溢れる宿場の風景。

まるで画中の人物たちと一緒に中山道を旅しているような気分を味わうことができます。

また、人物画も得意とした英泉と、名所絵で人気を博した広重、

二人の競演も大きな見所です!

皆さんはどちらの絵師がお好みでしょうか?

木曽海道六拾九次之内・洗馬 歌川広重筆 江戸時代・19世紀 2011年7月26日(火)~8月21日(日)展示

木阻路ノ驛・河渡 長柄川鵜飼舩 渓斎英泉筆 江戸時代・19世紀 2011年8月23日(火)~9月19日(月・祝)展示

いつもは掛軸や屏風が展示されることの多いケースも、今回は木曽海道一色に染まります。

暑さの厳しいこの季節、美術館で木曽路の旅を楽しみませんか?

江戸時代の旅を満喫できる、シリーズ全公開のこの機会をぜひお見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 大橋美織(絵画・彫刻室) at 2011年08月03日 (水)

「空海と密教美術」展が開幕して早2週間。毎日多くのお客様にご来場いただいております。国宝・重要文化財が出品作品の98.9%を占めるという驚異の展覧会。しかし内容が盛りだくさん過ぎて、一体どこに注目したら良いのか分からない…。

そこで、展覧会の魅力をより深く探るべく、今回から4回にわたりジャンル別に見どころをご紹介してまいります。密教美術初心者代表の広報室員が、専門の研究員に直撃取材。題して 『「空海と密教美術」展の楽しみ方』。

第1回目のテーマは「書」です。書跡が専門の、髙梨真行研究員にインタビューしました。

『空海の三筆たる所以、ここにあり!』

広報(以下K):早速ですが、今回は空海筆の作品が5件も出品されていてすごいですね。まず、第1会場を入って最初に展示されている直筆の書、国宝「聾瞽指帰(ろうこしいき)」(作品No.5 展示期間:上巻 展示中~8月21日(日)、下巻 8月23日(火)~9月25日(日))について教えてください。

その気概や意思の強さは、私のような初心者でも十分感じ取れるほどなのですが、しかし、なにが書かれているのか読めません…。空海の「書」、どう楽しんだらいいのですか?みどころを教えてください。

髙梨(以下T):この作品は、教科書にも載っている「三教指帰(さんごうしいき)」の草稿本(下書き)と言われています。その理由は大きく二つあります。

一つめは、文章の右側に小さく文字が書き足されていること(脱字があったために加筆した)。

二つめは、紙を削った上に再度書いているので、文字がにじんでいること(誤字を修正した跡)。

しかし、この作品をよく見てみてください。文字のフォントが一文字ずつ全く違うのです。これは、空海が20代にしてあらゆる書法に通じていた証拠といえるでしょう。

また、紙をご覧ください。縦簾紙(じゅうれんし)と呼ばれる、縦に簾目様の線のある特別な料紙を使用しています。これは当時、国立大学の学士しか使えないような貴重なものでした。そんな貴重な紙を使用するくらい、空海は本意気で書いていた、ということです。

K:でも…、下書きなのではないですか?

T:結果的に下書きになったというだけで、最初から下書きとして書こうと思っていたかどうかは分かりません。

K:出来が良かったら本番になっていたかも知れないということですね?

『どうだ!24歳でこの実力』

K:他にもみどころはありますか?

T:この作品は、中国六朝時代の四六駢儷体(しろくべんれいたい)という漢文の文体で書かれています。日本人が中国語で書いた、ということです。

作品の内容は、儒教・道教・仏教、それぞれに対応する人物を登場させて、最後には仏教の優位を説くというもの。当時唐を中心とした東アジア社会では、儒・道・仏に精通した“三教兼通”がインテリ層の素養とされていましたので、その時点で空海はハイレベルの中国語をマスターしており、かつ東アジアの知識人が有する文化にも精通していた、ということになります。

K:は~、改めてすごい人ですね!頭が下がります…。

T:あらゆる書法を自在にそして鮮やかに使い分けた空海に、当時の人々も驚いたことでしょう。

このように様々な書法をつかい、空海の書風を模倣した書体のことを“大師流”と言い、後々の重文「御遺告(ごゆいごう)」(作品No.83 展示期間:8月23日(火)~9月25日(日))などにも用いられていきます。

『形状に、慌てなくても大丈夫』

K:ところで、巻物が弓なりにたわんでいます。どうしてこのような形状なのですか?

T:平安時代初期以前の巻物にはよく見られます。何枚もの本紙を継いで表装しているのですが、継ぐ際の微妙のズレが積み重なり、上が縮んで下が伸びてしまった結果と思われます。表装が古いため、鎌倉時代やそれ以降に修理がなされているのですが、その修理が良くなかった可能性もありますね。

弓なりだと元々聞いてはいたのですが、今回私も展示してみて思った以上にたわんでいました。でも、巻くと普通の巻物の状態になるんですよ。

K:なんだか不思議ですが、確かに図録に掲載されている写真もまっすぐに写ってますね。この長さなら影響が無かったのでしょう。

『「書」とは、誰のためのもの?』

K:話は変わりますが、そもそもどうしてこのような「書」をかくのですか?重文「崔子玉座右銘断簡(さいしぎょくざゆうのめいだんかん)」(作品No.11 展示期間:展示中~8月21日(日))を見ているときに、ある記者の方から質問を受けたのですが…

T:主な理由は二つあります。

一、 人に何かを伝える

二、 自分自身に伝える

一は、例えば手紙などの場合です。文章の内容に凝るのではなく、他人に伝えるために書きます。今回の座右銘断簡の場合は、二にあたるでしょう。崔子玉という後漢時代の官僚が書いた人生訓。それを書くことによって内容を知り、自分に内在化させていたのではないでしょうか。

K:なるほど!現代の私たちも、文章に起こしてみると改めて内容が把握できたり、理解できたりします。今度から記者の方にはそういう説明が出来るように心がけます!

書は、私のような素人には到底理解出来ないと思い込んでいたのですが、こういう視点で鑑賞すれば楽しいのですね。髙梨さん、どうも有難うございました!

髙梨真行研究員 専門:書跡 所属部署:博物館教育課ボランティア室

好きな芸能人:宮崎あおい

「でもaikoも好きです。初回の限定盤は全て持ってます。発売初日に買いに行きますよ。」

次回のテーマは「絵画」です。どうぞお楽しみに。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2011年08月02日 (火)

みなさんは寄席に行ったことがありますか?

日本の古典芸能の中でも、こんなに楽しく、わかりやすい芸能はありません。

是非機会がありましたら寄席に足を運んでください。

寄席にまだ行ったことがない人は....。

まずはトーハクで笑ってみてはいかがでしょうか?

トーハクでは、毎年2回、季節にちなみ「新春」「納涼」のネーミングで「東博寄席」を開催しております。

今回は7月17日(日)に開かれた「納涼東博寄席」のご報告です。

毎度お馴染みになりましたが、金原亭馬生師匠とそのご一門による落語、茶番、大喜利(おおぎり)で大盛り上がりでした。

今回、一番の見せ所はなんと言っても真打馬生師匠による「品川心中」。

品川の遊郭を舞台にした名作落語です。

金春亭馬生師匠

年増花魁(おいらん)お染と貸し本屋金坊の心中話。

ずる賢いお染の策略とぼんやり金坊の滑稽なやりとりがとてもおもしろく、噺の筋を聞かせる馬生師匠の話芸はさすが「名人!」と舌を巻くものでした。

最後の大喜利では、毎度お客様から謎かけのお題をいただき、即興で魅せます。

左から、馬生さん、馬吉さん、馬治さん

お弟子さんの馬治、馬吉さんの掛け合い謎かけで大爆笑。

あっという間の2時間半でした。

公演の後、東日本大震災復興支援のため、ご一門のみなさんが募金活動をしてくださいました。

左から、駒松さん、馬治さん、馬生さん

すぐに8万円以上の募金が集まり、当館も参加している文化財レスキュー事業へのご支援に充てさせていただきました。

ご寄付いただいたみなさま、またご来場いただいたみなさまに改めて感謝申し上げます。

次回、「春爛漫東博寄席」は3月4日(日)に開催予定です。

詳細が決まり次第、東京国立博物館ニュースや本Webサイトの催し物のページで随時お知らせいたします。

博物館でひと笑いしてみてはいかがでしょう?

また、トーハクでは、寄席のほかにも様々なイベントを、随時開催しております。

次回、開催予定の催し物は「亀渕友香とVOJAによるコンサート~「愛と平和」をゴスペルにこめて~」」(2011年10月2日(日))です。

みなさま、ぜひお出かけください。

| 記事URL |

posted by 樋口理央(総務課長) at 2011年07月29日 (金)

暑い日が続く時、色々な涼のとりかたがあると思いますが、

時には、古写真でノスタルジーな雰囲気に浸って心をクールダウンさせる、というのはいかがでしょう。

トーハクでは本日(2011年7月26日)から 特別展「孫文と梅屋庄吉 100年前の中国と日本」が始まりました。

昨日の内覧会では、本展にご協力いただいた梅屋庄吉の曾孫・小坂文乃さんをはじめ、

多くのお客様にお越しいただいて、華やいだ雰囲気で幕を開けることができました。

孫文は、清朝を倒して中華民国の成立へと至った辛亥革命の中心的人物であり、

梅屋庄吉は孫文を物心両面にわたって支援した人物です。

盟約により今までほとんど知られることのなかった、ふたりの絆をテーマに当時をたどる本展。

梅屋庄吉には写真館を経営、日活の前身となる映画会社を起業したという事績があるため、

当時、貴重だった写真が多く残されており、歴史上の登場人物をアルバムで見ることができます。

孫文と梅屋庄吉ゆかりの品々では、ふたりの人となり、周囲の人々とのつながりを知ることができます。

また本展では孫文と梅屋庄吉ゆかりの土地、

東京、横浜、神戸、長崎、上海、北京、パリ、ニューヨークなど

各都市の100年前の姿を今に伝える古写真で、昔をしのぶ楽しみもあります。

数多くの古写真の所蔵するトーハクですが、古写真を主軸とした特別展は、実は今回が初めて。

初公開の写真が数多く展示されるところも、見所のひとつとしてご注目いただきたいです。

セピアの写真は、その独特の雰囲気が魅力ですが、

手採色を施した写真は、絵画のように見えて、違った美しさがあります。

また元祖3Dの写真であるステレオ写真を体験するコーナーも設置していて、

デジタル映像が普及し、3Dテレビもある今、当時の技術も興味深く感じられると思います。

特別展「孫文と梅屋庄吉 100年前の中国と日本」は 9月4日(日)まで開催しておりますので

ぜひ一度お越しいただき、間近で100年前の歴史、友情、街並をご覧ください。

最後に、本展にご協力いただいた皆様に感謝して。結

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 林もとこ(広報室) at 2011年07月26日 (火)