1089ブログ

残すところあと2日!まぼろしの作品調査書~無口な助手と旅に出よう!

ただいま日曜日の表慶館では、ご家族で楽しむのにぴったりなイベントを行っています。

ファミリープログラム「まぼろしの作品調査書」(~2011年12月25日(日)までの毎週日曜日開催)は、以前1089ブログ「表慶館トラベルへGO!」でもご紹介しました。

小学生とそのご家族を対象としています。

12月18日(日)、25日(日)のそれぞれ11:00~16:00の間の開催となっております。

プログラム参加のチャンスは残すところ、この2日のみとなってしまいました。

これから参加予定の皆様にプログラムのポイントを3つほど、ご紹介します。

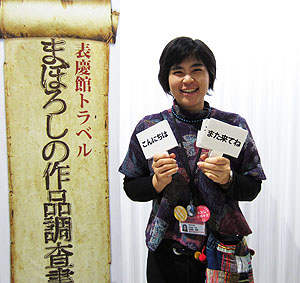

参加してくれたご家族。真剣に取り組んでくれました。

ポイント1 虫に食われた「作品調査書」

「100年前にいた研究員、松浦博士の意思を引き継いで、虫に食われてしまった作品調査書を完成させる」

というのがこのプログラムの目的ですが、作品調査書ってどんなものなのでしょうか?

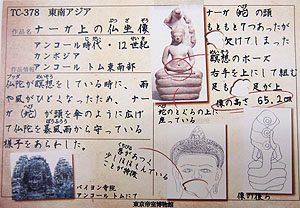

穴埋めする5枚の作品調査書のうちの1枚を見てみましょう。

これは「ナーガ上の仏坐像」という作品の調査書です。

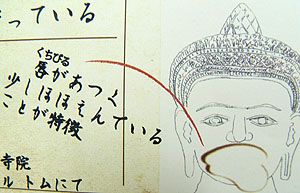

ナーガ(蛇)の上で瞑想をしている仏陀(ブッダ)のくちびるのスケッチが消えていますね?

ここが、虫に食われてしまった部分です。

スケッチするために、よく観察すると気づくこともあります。

ナーガ上の仏陀の唇ってどんな特徴があるのでしょうか?

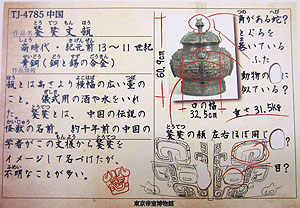

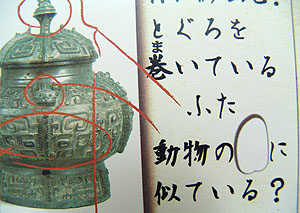

もうひとつ、「饕餮文瓿(とうてつもんほう)」という作品の調査書も見てみましょう。

「動物の~に似ている?」というコメントは、松浦博士が作品を調査する過程でメモしたものです。

さて何に見えるでしょうか?

牛?羊?ライオンに見えなくもありません。

博士はどんな動物に似ていると思いながらこれをメモしたのでしょうか。

そんなことも想像しながら、自由に書いてみてくださいね。

ポイント2 調査のお供「助手」

「表慶館に来るのは初めてだし、作品調査書って言われてもよくわからない!」

というご家族のみなさまもご安心ください。

もれなくスタート地点にて「助手」をご紹介し、調査の旅に同行してもらいます。

ただし、この助手はたいがい無口で(例外もあります)、 手に持った看板でコミュニケーションをとることもしばしば・・・。

ご家族でめぐる表慶館の旅を、うしろからそっと見守ります。

ただし、困ったときには、手を差し伸べてくれる、とても頼もしい存在です!

手持ちの看板であいさつしてくれた助手。アジア風の斜めがけバックもかわいい。

お供する助手は、日によって変わります。

ポイント3 100年前の博士から「お手紙」

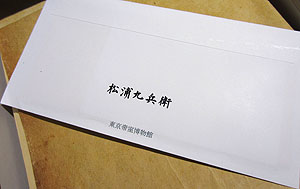

作品調査書を完成させて、スタート地点に戻るとスタッフが一通のお手紙をくれます。

中身は100年前の松浦博士からのメッセージ。

お手紙だけでなく、他にも何か入っています。

写真のようですが・・・。さて何が映っているのでしょうか?

お手紙の中身が気になる方、無口な助手と表慶館をめぐってみたい方、ぜひ日曜日に表慶館までお越しください。

ご参加をお待ちしております!

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by 小西早苗(教育講座室) at 2011年12月15日 (木)

日中国交正常化40周年を迎える2012年、東京国立博物館は北京故宮博物院の名品展で幕を開けます。

もうすでにニュース・新聞等でご存知の方もいるかもしれませんが、

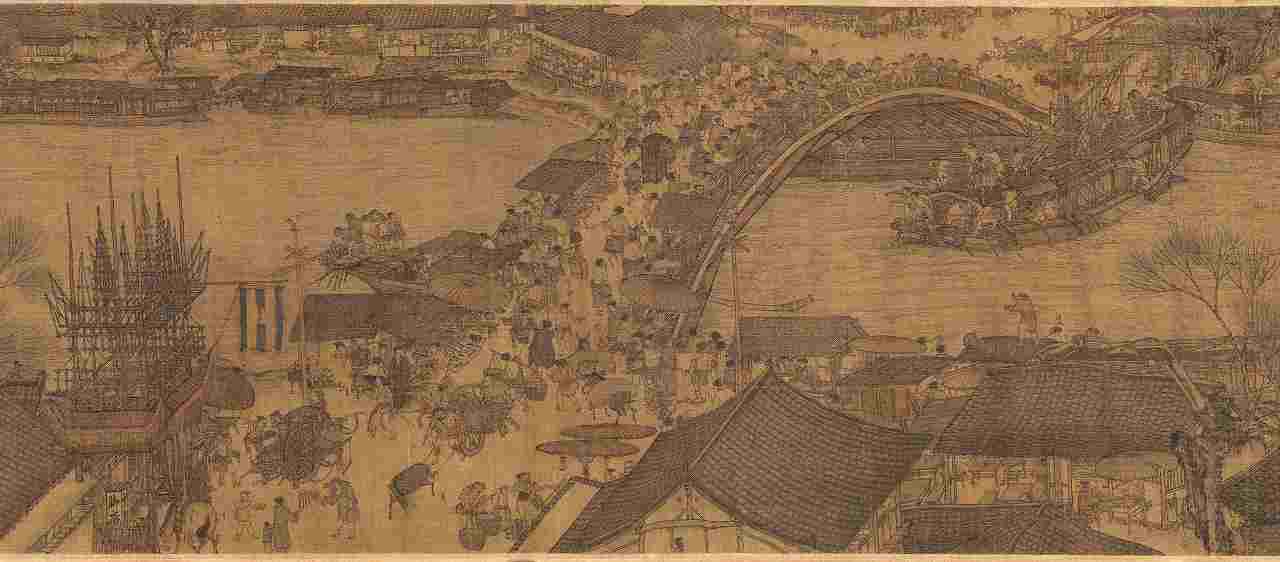

特別展「北京故宮博物院200選」(2012年1月2日(月・休)~2月19日(日))で、中国が世界に誇る至宝、「清明上河図」(展示期間:1月2日(月・休)~1月24日(火))の出品が昨日決定いたしました!!

中国美術史上、最高傑作として「神品(しんぴん)」と讃えられています。

[一級文物] 清明上河図巻(せいめいじょうかずかん)(部分)

張択端(ちょうたくたん)筆 北宋時代・12世紀 中国・故宮博物院蔵

[展示期間:2012年1月2日(月・休)~24日(火)]

「清明上河図」は、市民の生活が衣食住にいたるまで細かに描かれ、宋時代の風俗を知ることができる一級の資料でもあります。

各場面では庶民の幸せな日常生活が生き生きと描かれており、人々の表情も皆、様々です。

この「清明上河図」、全長約5メートル、縦24センチメートルなのですが、

その画面の中に登場する人物はなんと773人!(異説あり)。

本日北京故宮博物院200選公式ホームページもリニューアルしました。

その中でも「清明上河図」の魅力についても各場面の解説つきでご覧いただけます。

このような至宝を中国から国外へ出すことは初めてのことです。

ぜひ多くの方にご覧いただければと思っています。

私もこの目で実物を見られることを心待ちにしている一人です。

開幕まであと20日、もう少しお待ち下さい。

*清明上河図の展示期間は1月2日(月・休)~1月24日(火)までとなります。

お間違いないようお越し下さい。

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原 香(広報室) at 2011年12月13日 (火)

2011年11月1日(火)から、特集陳列「古墳時代の神マツリ」(~2012年3月11日(日))が始まりました。

平成23年度文化庁考古資料相互活用促進事業として、今年度は長野県立歴史博物館・館山市立博物館と相互に考古資料の交換展示を行っています。平成10年度に始まった本事業も、今年で14年目を迎えました。

この事業は国立博物館所蔵の各地出土考古資料を地元の地方博物館で公開すると共に、地方博物館所蔵の考古資料をいつもとは違った環境で公開する機会ともなっています。そこで、お借りする資料に相応しい当館収蔵資料を併せて、毎年さまざまなテーマで特集陳列を行っています。

普段なかなか展示でお目に掛けられない当館収蔵資料を地方博物館所蔵の逸品と一緒にご覧頂く、絶好の機会です。

今年度は両博物館から、古墳時代の祭祀遺跡から出土した資料をお借り出来ましたので、普段あまり馴染みがない(ややマイナーな?)祭祀遺跡をテーマにした特集陳列を企画しました。

日本古代史や東洋史では、一般に古事記・日本書紀や風土記以外は主に中国の史料(漢籍)を用いた海外交渉史・政治史や社会構成史の研究が盛んで、考古学で も文化史的な研究や古墳・官衙の政治史的な研究が中心です。飛鳥・奈良時代以降とは違って史料上の制約もあり、歴史学の大きな柱である社会思想史の視点で はあまり研究が進んでいませんでした。

しかし、祭祀遺跡の研究は、当時の信仰の対象やさまざまな神マツリに使用された道具(祭祀遺物)を分析するもので、当時の人々の思想や世界観を解明する上で重要な分野といえます。

長野県立歴史博物館 借用品展示風景(古墳時代・4世紀 長野市石川条里遺跡出土品)

日本列島の古代国家成立期にあたる古墳時代は、3世紀後半に出現した古墳の分布拡大とともに、弥生時代の土器などにみられた地方色が急速に消滅し、7世紀の飛鳥時代を経て、8世紀に律令国家が完成するまでの激動の時代です。

他の時代と比べて長いとは言えませんが、カマドのような基本的な生活技術から当時のハイテクともいうべき製鉄やガラス・貴金属製品の生産技術など が、続々と渡来・定着した時代です。人物埴輪でおなじみのズボンとスカートに上着といった、よく知られた2ピースのスタイルも、4~5世紀頃におそらく騎馬文化の到来に伴って招来された服装と考えられています。

ちょうど、日本が明治維新や第2次世界大戦後に経験したような、食事や髪形・服装などの生活文化から電話などの通信技術や鉄道・自動車に至る社会的なインフラまで、何もかもすっかり変わってしまった急速な近代化によく似ています。

大陸のさまざまな分野の人と技術が次々に渡来し、縄文・弥生時代の生活技術を中心とした「先史文化」が急速に “近代化”していった時代なのです。

千葉・館山市立博物館 借用品展示風景(古墳時代・6世紀 千葉県館山市沼つとるば遺跡出土品)

我々の祖先はこのようなめまぐるしい変化の中で、自然の中に見出していた神威に何を感じ祈ってきたのでしょうか。

奈良時代の記紀・風土記には、交通の難所である峠や岬、離島などにすむ荒ぶる神が人々の往来を妨げ、恐れられていたことがみえています。神々を鎮(しずめ)るために、さまざまな奉献品を手向(たむ)けた場所が祭祀遺跡と考えられています。

ところが、手捏(てづくね)土器を基本とする祭祀遺跡の出土遺物は、時期ごとに大きく様変わりしてゆきます。古墳時代前期の4世紀には、実物の銅鏡・玉類や精巧な滑石製模造品が用いられますが、5世紀前半には滑石製模造品が小型・多量化するとともに須恵器や土製模造品が現れます。後期の6世紀には人形・馬 形土製模造品が加わり、実に多様化してゆくのです。

これらは時代の変化に伴って、当時の人々が神々に対する観念を変えていった過程を垣間見せています。その向こう側に見え隠れする神マツリの在り方は、平安時代の延喜式などの記録にみえる律令的な国家祭祀の神統譜に編制された神々の体系とは、ずいぶん異なった姿のようです。

当館所蔵品展示風景(古墳時代・6世紀 群馬県太田市世良田町米岡所在遺跡・群馬県前橋市三夜沢櫃石遺跡出土品 他)

祭祀遺跡から出土する祭祀遺物は、手捏土器と石や土などで造られた簡略な造形の模造品が多く、一見して粗雑で非常に地味なものばかりです。しかし、これらは古代国家成立期の原初的な神々の移り変わりを示すものとして重要です。

今回の展示ではその過程を、多様な祭祀遺跡の出土品で辿(たど)ります。

前置きが長くなってしまいましたので、今回の特集陳列の見どころは機会を改めてご紹介致します。

実は、本展示を理解する上で、是非、比較して頂きたい資料が同じ考古展示室にはたくさん展示されています。これらの展示品は、いわば本特集陳列の“第2部” ともいうべきものですので、これらも併せてご紹介してゆきたいと思います。

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2011年12月13日 (火)

書を見るのはとても楽しいです。

より多くのみなさんに書を見る楽しさを知ってもらいたい、という願いを込めて、この「書を楽しむ」シリーズ、第5回です。

貴重な、すごい作品。

そんな作品を、トーハクでは新年に「特別公開」(2012年1月2日(月・休)~)します。

今回はその中から、「元永本」を先取りしてご紹介します。

ゲンエイボン?

と、思われた方!

なんだかよくわからなくても、

すごい、と言われる作品は、ぜったいに見ておいてください。

「元永本」とは、国宝「古今和歌集(元永本)」のことで、

元永3年(1120)の奥書があるため、ゲンエイボンと呼ばれます。

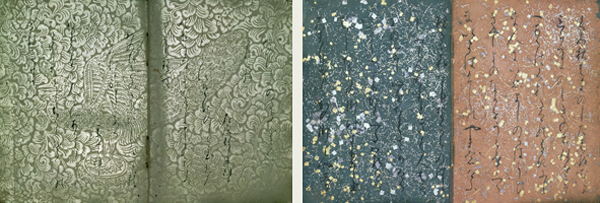

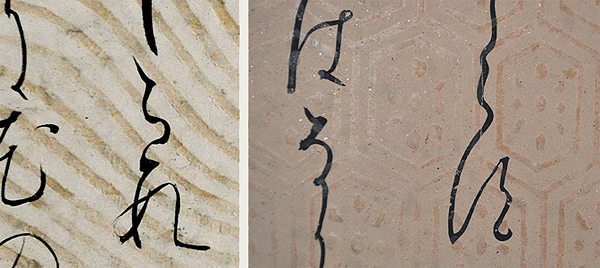

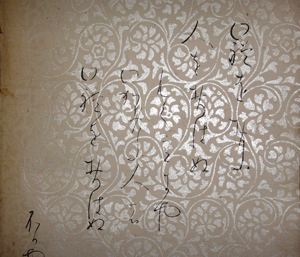

(以下画像6枚) 国宝 古今和歌集(元永本) 上帖 平安時代・12世紀 三井高大氏寄贈

(2012年1月2日(月)~1月15日(日)展示。展示されるのは上の画像の頁のみ)

どこがすごいのか、少しご紹介しますね。

その(1)

『古今和歌集』の和歌全部と、仮名序(仮名で書かれた序文)が書かれた、現在残っている中で一番古い作品です。

その(2)

料紙の装飾です。

「書を楽しむ」第3回で、装飾料紙のお話をしましたが、覚えていますか?

「元永本」の装飾料紙は、日本で作られた唐紙(からかみ)で、

その文様は、なんと13種類!!

さらに文様の無いページにも、金や銀の切箔や野毛が全面に散らされています。

紙は平面ですが、「元永本」の装飾料紙をじっくり見ると、立体的です。

雲母刷り(きらずり)なので、線の部分は、雲母が盛り上がっています。

雲母の文様は、見えにくい時がありますので、

そんなときはしゃがんで下から見たり、横から見たり、角度を変えてみると文字通り、キラキラ光って見えるはずです。

その(3)

筆者は、藤原定実です。

能書(のうしょ、書のうまい人)の家系で、藤原行成を祖とする世尊寺家(せそんじけ)第4代。

「元永本」はさまざまな装飾料紙を使っていますが、定実は、臨機応変に文字を散らすなどして、紙の文様と文字、そして空間とのすばらしい調和を生み出しています。

残念ながら展示でお見せできるのは、見開きの2ページだけです。写真でいいから全部見たい、と思ったあなたは、当館ウェブサイトから「e国宝」に入っていただきますと、「元永本」は全部見られます。

でも、やはり、本物にはかないません。

本物は100%の魅力を発信しています。

本物のすごさを、ぜったいに体感してください!!

本館3室で、2012年1月2日(月・休)~1月15日(日)の、2週間限定です。

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(書跡・歴史室) at 2011年12月12日 (月)

早くも師走です。

皆様も忙しい毎日をお過ごしのことと思います。

トーハクも新年2日に開幕予定の「北京故宮博物院200選」や恒例「博物館に初もうで」の準備で大童です。でも、いつもの年よりもちょっぴり緊張して、いつもの年よりもなおいっそうお正月が待ち遠しいのはなぜでしょう?

そう、実は、トーハクにとって来年は特別な年。

2012年、トーハクは創立140周年を迎えるのです。

140周年にあたって、私たちは感謝のメッセージを伝える一年と位置づけ、「ブンカのちからにありがとうキャンペーン」と銘打って、さまざまな展示やイベントを行う予定です。

詳細は、このウェブサイトや、新年1月2日から配布するパンフレットでお知らせしてまいります。

これから大いに盛り上げていかなくてはならない140周年キャンペーン。

本日は、その主役となるおふたりを紹介します!

え~ ふたりの名前は……

すみません。少々お待ちくださいませ。

お正月のトーハクでお披露目させていただく予定です。

みなさま、ぜひ、2012年も「博物館に初もうで」を!

カテゴリ:トーハク140周年

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2011年12月11日 (日)