1089ブログ

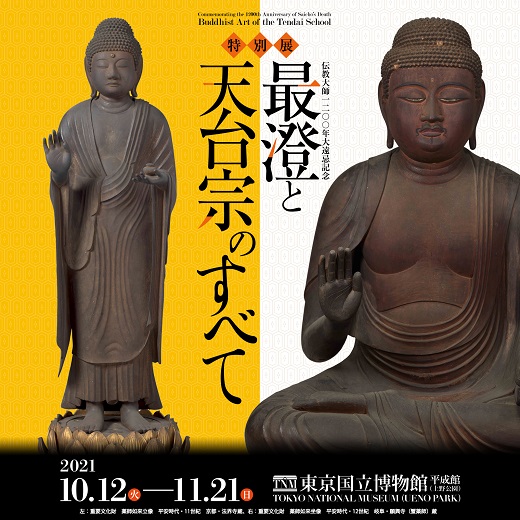

早くも残りひと月!特別展「最澄と天台宗のすべて」のみどころをご案内

去る10月12日(火)、平成館の特別展示室にて、伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」(11月21日(日)まで)が幕を開けました。

それからあっという間に2週間が経ち、6週間の会期のうち、早くも三分の一が過ぎ去ったことに……。

そう、本展は当館の特別展としては開催期間が短めなのです。

「秋の日は釣瓶落とし」と申しますが、うかうかしているうちに本展の閉幕もすぐそばまで来てしまいそう。

会期が残りひと月を切ったところで、会場の様子を少しだけご覧いただきながら、改めて本展のみどころをご紹介いたします。

平安時代のはじめに日本天台宗を開いた最澄の1200年大遠忌を記念し、天台の名宝を通じて、天台宗の歴史と広がりをご紹介する本展。

当館での開催後は、九州国立博物館と京都国立博物館へ巡回しますが、各地の地域的な特色を示すべく、作品のラインナップは会場ごとに大きく異なります。

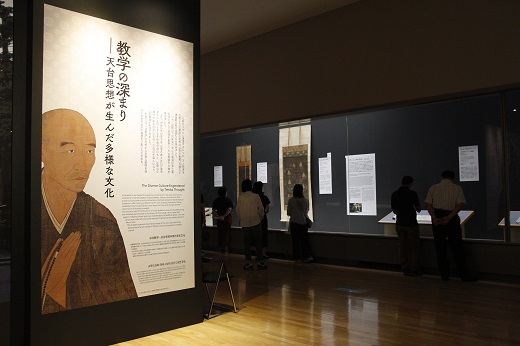

そうしたなか、東京会場のみどころのひとつが、会場入口からほど近い位置にずらりと並ぶ、こちらの平安絵画です。

国宝 聖徳太子及び天台高僧像(一部複製)

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵

※原品の展示期間は各幅ごとに異なります。展示期間は作品リストでご確認ください(PDFが開きます)

インド・中国・日本の天台ゆかりの人物たちを描いた、全10幅の作品です。

11世紀の仏画はとても稀少なうえ、現存最古の最澄の肖像画(写真右から2幅目)を含むという点でも貴重とされます。

会期中に入れ替えを挟みつつではありますが、10幅すべてを展示するのは3会場のうち当館だけ。

さらに、11月2日(火)~7日(日)の6日間限定で、10幅の原品を揃ってご覧いただくことが可能です!

またその前後の期間も、写真のとおり複製を交えて展示しているため、10幅のスケールを体感していただけます。

会場の先へ歩を進めると、そこには、寺外初公開となる京都・法界寺の秘仏本尊が皆様を待ち受けています。

像内に最澄自刻の薬師像を納めていた、最澄にとてもゆかりの深い像です。

重要文化財 薬師如来立像

平安時代・11世紀 京都・法界寺蔵

厨子の奥深くで守り伝えられてきた秘仏と東京で対面し、360度からその姿を堪能できる贅沢。

ポスターやチラシにも登場する像ですが、写真で見る以上にほっそりとして優美な腕まわりや、光を受けてきらりと輝く截金(きりかね)文様は、ぐるりと回りながら拝観してこそ味わえるものです。

東京会場には、こうした秘仏が全部で9件もお出ましいただいています。

なかには京都・真正極楽寺(真如堂)の阿弥陀如来立像(11月3日(水・祝)まで)のように展示期間に限りのある秘仏も含まれるため、ご来館の際にはご注意ください。

法界寺の秘仏に別れを告げてさらに進めば、最澄の後を継ぎ、密教を取り入れながら日本天台宗の教えを発展させた弟子たちにちなむ文化財の数々が並びます。

天台宗の歴史を時系列に沿ってご紹介しているのも、本展のポイントです。

重要文化財 不動明王坐像

平安時代・10世紀 滋賀・伊崎寺蔵

こちらは滋賀・伊崎寺の秘仏本尊です。

平安時代前期に活躍し、千日回峰行を創始したと伝わる相応和尚(そうおうかしょう)にゆかりがあるとされます。

目をカッと見開き、下の歯で上唇を噛んだ、凄まじい形相が印象的。

ちなみに、荒行として名高い千日回峰行に挑む行者の壮絶な様子は、展示室内のモニターでも映像にてご覧いただけます。

重要文化財 紺紙金銀交書法華経 八巻のうち巻第七(部分)

平安時代・11世紀 滋賀・延暦寺蔵

天台宗の教えの根本を担うのが、「悟りに至る道はすべての人に開かれている」という平等思想を説いた『法華経』です。

10世紀になると、末法の世を背景に天台浄土教が大成され、多くの人々から支持を得るようになります。

極楽往生を願う平安貴族たちは、功徳を得るために『法華経』を読み、書写することに精を出したそう。

「紺紙金銀交書法華経」のように装飾性の高い写経は、救いを求める平安貴族の想いを体現したものです。

本作品では、金泥と銀泥を1行ごとに使い分けながら、紺紙に『法華経』が書き写されています。

そして中世の天台宗は、『法華経』の思想から多様な展開を遂げることになります。

日本の神々の元の姿は仏であったとする「本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)」のもと、比叡山の鎮守である日吉山王社への信仰が盛んになり、「山王神道」と呼ばれる天台宗特有の神仏習合思想が生まれました。

本展ではこうした中世における天台宗の様相もご紹介します。

さらに時代が下り江戸時代になると、東叡山寛永寺が創建され、関東での天台宗発展の基礎が築かれました。

なんといっても当館は寛永寺のお膝元!

そうした立地を活かし、華麗な江戸天台の美術をまとめてご覧いただける点も、東京会場の特長です。

特に絵画は色彩が鮮やかに残っている作品も多く、ひときわ目を楽しませてくれます。

左 熾盛光曼荼羅図

江戸時代・寛永9年(1632) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=10月12日(火)~31日(日)

右 摩多羅神二童子像

江戸時代・元和3年(1617) 栃木・輪王寺蔵

展示期間=10月12日(火)~31日(日)

そうそう、本展には撮影可能なエリアもあります!

それがこちらの、延暦寺根本中堂の再現展示です。

延暦寺 国宝 根本中堂(内陣中央の厨子)の再現

「根本中堂」とは、最澄が建てた草庵に由来する比叡山延暦寺の総本堂です。

堂内には、最澄自刻と伝わる薬師如来像と、最澄が灯して以来消えたことのない「不滅の法灯」が安置されています。

今回は堂内の様子を、部分的にではありますが、原寸大で展示室に再現しました。

写真手前に3基並んでいるのは、かつて根本中堂内で「不滅の法灯」を納めており、今は現役を退いた先代の燈籠です。

堂内の厳かな空気が伝わってきます。

再現展示エリアを抜ければ、全国各地で大切に守り伝えられてきた尊像の数々が皆様をお迎えします。

天台宗が比叡山延暦寺から東国へと広まっていった、その足跡を窺わせるラインナップです。

なかには、最澄が延暦寺根本中堂の薬師如来像と同じ木から掘り出したと伝えられる秘仏や、驚きの大きさを誇る秘仏も!

その姿は、会場にてご自身の目でお確かめください。

はるかな時を超え、たくさんの人々を介して伝えられてきた天台の教え、そしてその精神を表す宝物は、今を生きる皆様にはどのように見えるでしょう。

ぜひ、1200年の厚みと凄みを本展で体感していただければと思います。

※会期は11月21日(日)まで。会期中、一部作品の展示替えを行います。

また、本展は事前予約制を導入しています。

展示作品やチケットの詳細については、展覧会公式サイトをご確認ください。

カテゴリ:彫刻、絵画、2021年度の特別展

| 記事URL |

posted by 新井千尋(広報室) at 2021年10月26日 (火)

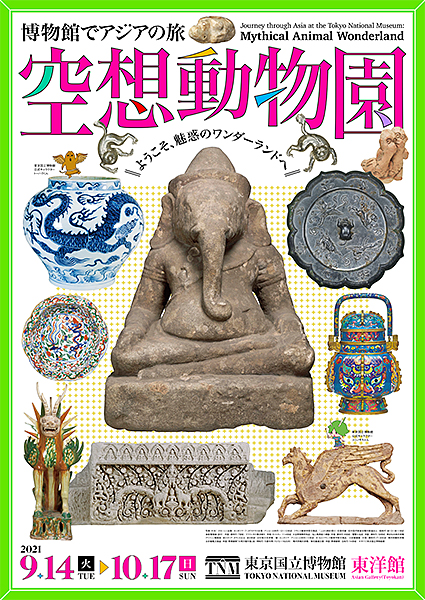

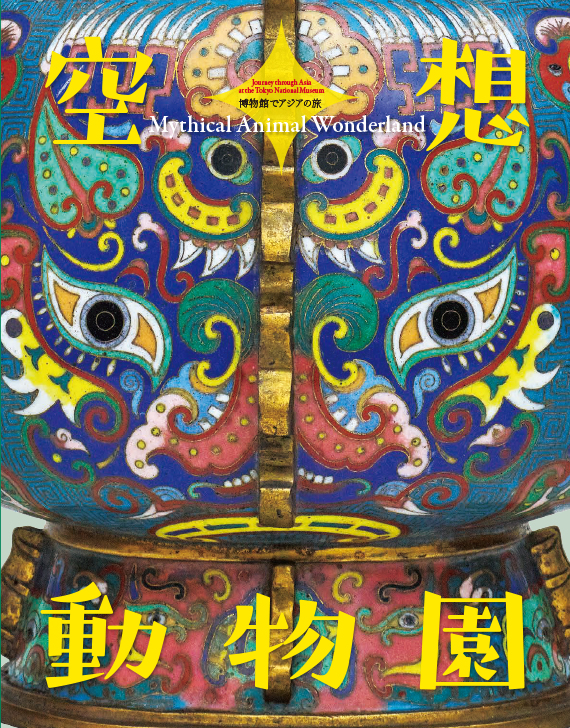

「博物館でアジアの旅」(通称「アジ旅」)は、さながら時空を越えてアジア各地を旅するように、トーハク東洋館の各展示室を巡りながら、そこに散りばめられた様々な対象作品を探しつつご観覧いただく、という趣旨の企画です。

「空想動物」をテーマとした今年のアジ旅は、企画名称を「博物館でアジアの旅 空想動物園」(10月17日(日)まで)といたしました。近くの上野動物園に行くと、園外にも動物たちの鳴き声が聞こえてきます。大人も子供も入園前から心が躍り、普段は見られない多くの動物たちに実際に出会うと感激もひとしお。アジ旅での空想動物たちとの出会いも、ぜひ動物園のようにワクワクしながら楽しんでいただきたい、企画名称にはそのようなメッセ―ジも込められています。

企画をより楽しんでいただくために、今年はアジ旅専用の「調査ノート&シール」をご用意しました。イベントページをご参照のうえ、ぜひご利用いただけますと幸いです。

さて、前回のアジ旅ブログでは、主役級の空想動物「龍」と、龍とは異なる運命をたどった「饕餮」に注目して、それぞれの歴史的な歩みをご紹介しました。

今回は登場する残りの空想動物をできるだけ多くご紹介し、その魅力についてお伝えできればと思います。

生活を彩る器物にあしらった模様は、当時の人びとにとって鳳凰が身近な存在であったことを想起させます。

五彩龍鳳文面盆 中国、景徳鎮窯「大明万暦年製」銘 明時代・万暦年間(1573~1620年) 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館5室にて通期展示

同書は鳳凰の形状について、鶏の頭と蛇の頸、燕の頷と亀の背、魚の尾をもつ、と記しますが、文献によって記述内容には異同があり、美術作品に表された形もまた然り。これは他の空想動物にも言えることで、多様な表現に人びとの想像の広がりを感じることができます。

青花鳳凰形皿 中国、景徳鎮窯 明時代・17世紀 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館5室にて通期展示

こちらは、天空を優雅に舞うかのような姿の鳳凰。つぶらな眼や丸みを帯びたシルエットは、愛嬌たっぷりです。お皿として実際に使用されているところを想像すると、食べ物を置いたそばから食べられちゃいそうな、、、躍動感ある表現です。

白玉鳳凰合子 中国 清時代・18~19世紀 神谷伝兵衛氏寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館9室にて通期展示

打って変わって、白い鳳凰には、どこか神聖な趣が漂います。古来、神聖視され珍重されてきた、美しい石の代表とも言うべき玉で作られています。鳳凰をかたどった、この白玉製の蓋付き容器に、清時代の人びとは何を収めたのでしょうか。

これらの器物から1500年以上遡った後漢時代。当時の画像石や揺銭樹にも鳳凰がみられます。

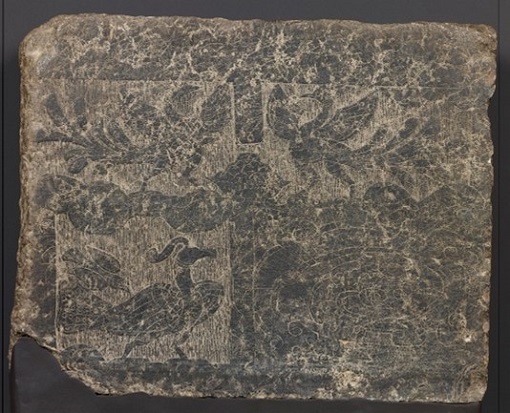

画像石 鳳凰 中国山東省孝堂山下石祠 後漢時代・1~2世紀 東京国立博物館蔵 東洋館6室にて通期展示

こちらの鳳凰は、故人が仙界に昇る手助けをするものと考えられており、当時の人びとにとって神聖な存在であったことが想像されます。

揺銭樹 中国四川省あるいはその周辺 後漢時代・1~2世紀 東京国立博物館蔵 東洋館5室にて通期展示

仙人がまたがる羊をかたどった陶製台座の上に、青銅製の樹木がそびえ、そこに神仙や龍鳳、そしてたくさんの銅銭など、神聖でおめでたいものがあしらわれています。鳳凰は樹木の頂に。その姿は実に悠然としています。よくよく見ると、クチバシで玉のようなものをくわえ、めでたさ倍増の感があります。故人が死後の世界で豊かな暮らしを送れるようにとの祈りは、今も昔も変わらないようです。

グリフィン像飾板 イタリア、タラント出土 前4世紀 谷村敬介氏寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館3室にて通期展示

「五彩龍鳳文面盆」の鳳凰に負けず劣らず、シュッとした姿のグリフィンです。ライオンの体に、鷲の頭部と翼をもつグリフィンは、天地それぞれの王者をかけ合わせた最強の容貌で表されます。グリフィンは古代神話に登場し、アジアの広い地域でも人気を博したようです。

有翼ライオン文高坏 イタリア、キウージ(クルシウム)出土 前6世紀 イタリア国立東洋美術館寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館3室にて通期展示

こちらもライオンの体に翼をもつ空想動物。ですが、「グリフィン像飾板」とは対照的に、猫のような何とも愛らしい表情です。ケイタイの待ち受けにして和みたいなあ、と思わせる魅力たっぷりのゆるカワ表現です。

重要文化財 如来三尊仏龕 中国陝西省西安宝慶寺 唐時代・8世紀 東京国立博物館蔵 東洋館1室にて通期展示

こちらはグリフィンと馬の合成獣、ヒッポグリフ。仏様の両脇で、その上に顔を覗かせるインド神話の水棲怪物、マカラとともに侍従します。

舎利容器 中国・伝スバシ 6~7世紀 大谷探検隊将来品 東京国立博物館蔵 東洋館3室にて通期展示

鳥の翼や虫の翅(はね)をそなえた人物が、宝飾を着けて楽器を演奏する様子が、舎利容器の蓋に描かれます。天使や妖精のような姿が、周囲の鮮やかな色彩とともに眼を奪います。この舎利容器は、現在の新疆ウイグル自治区の中央あたりに位置するクチャ市のスバシという寺院遺跡で出土したと伝えられます。

迦陵頻伽像 韓国、慶州出土 統一新羅時代・8世紀 小倉コレクション保存会寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館10室にて通期展示

人の顔をもつ鳥の代表格が、極楽浄土に住み、美しい声をもつという迦陵頻伽(かりょうびんが)です。こちらの像では、手にシンバルのような楽器を持ち、枝にとまるかのように足を曲げ、足先を丸めています。細かく彫りわけられた羽毛とともに、実にリアルな表現です。

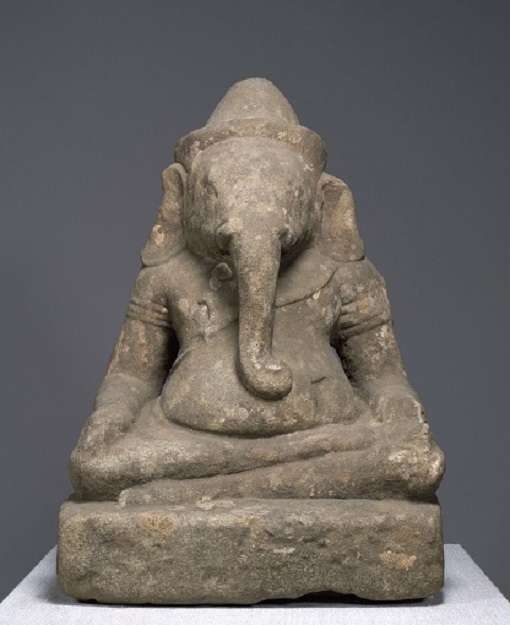

ガネーシャ坐像 カンボジア、ブッダのテラス北側 アンコール時代・12~13世紀 フランス極東学院交換品 東京国立博物館蔵 東洋館11室にて通期展示

人びとの願いを受け入れ、幸せをもたらしてくれそうな、立派なお鼻とふくよかなお腹。その存在感と招福度は、アジ旅メンバー随一かもしれません。いや、存在感と言えば、もうお一方、、、

石彫怪獣 伝中国河南省安陽市殷墟出土 殷時代・前13~前11世紀 東京国立博物館蔵 東洋館4室にて通期展示

ずんぐりむっくりとした体に、まんまるの目玉が印象的なこの怪獣。正体は不明ですが、とても魅力的な容貌で、存在感の大きさは「ガネーシャ坐像」に匹敵します。中国、殷(商)の王墓で、建築装飾などに用いられた可能性があるようです。

空想動物は、形状などが一つに定まらなかったり、何を示しているのかよくわからなかったりすることが多々あります。このことは、それぞれの時代・地域で、人びとが様々に想いをめぐらし、形にしてきた証と言えるのかもしれません。空想動物園、その洋々たる世界をお楽しみいただけますと幸いです。

| 博物館でアジアの旅 空想動物園 編集・発行:東京国立博物館 定価:550円(税込) 全24ページ(オールカラー) 1089ブログでご紹介できなかった作品を含む、全出品作品55点の画像を掲載。 東博に集まった世界各地の多彩な空想動物について、くわしく解説したガイドブックです。 |

|

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室研究員) at 2021年10月06日 (水)

熱い食べ物が苦手な人やその状態を「猫舌」と言いますが、これは猫という存在を知っていることが前提であって、猫を知らない人たちには伝わらない表現といえるでしょう。漢時代に司馬遷が記した歴史書『史記』には、孔子が老子との面会をおえて、「老子は龍のようなお方であった」と弟子たちに語る場面が採録されています。『史記』ではこの龍のくだりに関して注釈や補足をしていませんので、(孔子と老子が実際に面会したかはさておき)当時の人々にとって、龍は具体的に思い浮かべることのできるものであり、かつそれは共通のすがたであったことを示唆しています。

龍は、現代の生物学的な知識のうえでは、その実在は否定されるかもしれません。ところが、古代の記録や文物には、これでもかと龍が登場します。龍だけではありません。ありとあらゆる空想動物が隠れることもなく、むしろ堂々と至るところに表されているのです。そうした空想動物に焦点を当てた「博物館でアジアの旅 空想動物園」が、9月14日から東洋館で絶賛公開中です。「博物館でアジアの旅」とは、毎年ひとつのテーマのもとで東洋館をめぐっていただく企画で、今年で8回目を迎えます。

さて、いま私たちが思い浮かべる龍の姿とは、元時代の壺にあらわされた龍(図1)のようなものですね。ではこうした龍はいつ頃生まれたのでしょうか。漢時代の鏡にあらわされた四神のうちの青龍(図2)をご覧いただきますと、体は四足獣のそれを思わせますが、ツノがあることや面長で首が細く長いさまから、龍として申し分のない姿といえそうです。さらにさかのぼり、西周時代の玉器の龍(図3)をご覧いただきますと、面長で胸が蛇腹状になっている点などから龍ともいえそうですが、これを龍とすべきかは意見が割れそうです。この問題は、あたかも平地と山とを考えたときに、どこまでが平地でどこからが山なのか明確には判じがたいことに似て、曖昧な要素を多分に含んでいるのです。

(図1)青花龍濤文壺(部分) 中国、景徳鎮窯 元時代・14世紀 東京国立博物館蔵 東洋館5室にて通期展示

(図2)方格規矩四神鏡(部分) 中国 後漢時代・1世紀 横川民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館5室にて通期展示

(図3)玉龍 中国 殷~西周時代・前13~前8世紀 東京国立博物館蔵 東洋館4室にて通期展示

龍がすがたを変えながらも古来一貫して存在し続けたのに対し、龍と同じくらい古くから存在する饕餮(とうてつ)は、それとは異なる運命をたどってきました。饕餮が青銅器などの器物に積極的にあらわされるのは今から3000年以上むかしの殷王朝(商王朝ともいいます)の頃。立派なツノ、ひときわ大きな瞳、鋭い牙をのぞかせた口が特徴で、真正面を向いた姿であらわされます(図4)。その後、西周そして春秋戦国、さらには漢へと時代がうつろいゆくなかで饕餮はしだいに影をひそめ、唐時代には絶滅したと思えるほどにその姿を確認することはできなくなります。ところが今から1000年ほど昔、唐のあとの宋の時代になって、饕餮は復活を遂げるのです。もう少し正確にいいますと、殷など古い時代の器物にあらわされたこの怪物を「饕餮」だとあらためて比定したのが、この宋時代の知識人たちだったのです。その一人、呂大臨という学者は、『呂氏春秋』という古典に記載された「周の鼎には饕餮をあらわす。頭があり身体はなく、人を食らう…」という一節に注目し、かのいにしえの青銅器にあらわされている怪物は饕餮という名前であると断定し、そのことを『考古図』という著作にのこしました。呂大臨が器物上の図像と古記録上の記載とを結びつけたことのインパクトは大きく、ここに饕餮はひとつのすがたを確立させるに至ります。それは顔だけの生き物で、口は大きく、人を食らうほど鋭い牙をもったすがたです。清時代の七宝でつくられた器物の饕餮(図5)などはまさにこうした北宋以降に形成された饕餮の概念を継承・発展させ、図像化したものといえるでしょう。現在、考古学的には青銅器にあらわされた怪物についてひとつの名前でもって示すことができず、単に獣面と呼ぶことが多く、その正体は天帝であるとか祖先神とか土地神であるとかいろいろな考えがなされています。ただわたくしは、「饕餮」というものをもう一度よくよく再検討してみてもよいのではと思っています。龍についてもしかり。このような機会に、もう一度龍についても考えを深めてみたいと思っています。

(図4)饕餮文鼎 中国 殷時代・前13~前11世紀 東京国立博物館蔵 東洋館5室にて通期展示

(図5)饕餮七宝卣 中国 清時代・19世紀 神谷伝兵衛氏寄贈 東京国立博物館蔵 東洋館9室にて通期展示

さて、このブログの前半で、山と平地を引き合いに出しました。国土地理院は、「山の始まりは、どこですか?」という質問に対し、まず「国土地理院では、山の定義はしていません」と強烈な先制パンチをくりだしたあとで、「もしあなたが、山の始まりはどこ? という興味をもったなら、その山の前に立って、この辺が山の始まりかなというところを感じて探してみてください。」と名回答をしています(国土地理院ウェブサイト「国土の情報に関するQ&A」)。私も「どこからが龍ですか?」と聞かれたら、「東洋館で龍とおぼしき作品と向き合って、この辺が龍の始まりかなというところを感じて探してみてください。」とお答えしたいと思います。

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 市元塁(東洋室長) at 2021年09月28日 (火)

ほほーい! ぼくトーハクくん9月4日(土)から表慶館で「春夏秋冬/フォーシーズンズ 乃木坂46」が開幕したほ!

ほほーい! ぼくトーハクくん9月4日(土)から表慶館で「春夏秋冬/フォーシーズンズ 乃木坂46」が開幕したほ!

早速見に行こうよ、トーハクくん。事前予約はしておいたわ。

早速見に行こうよ、トーハクくん。事前予約はしておいたわ。

ありがとうだほ、ユリノキちゃん。表慶館エントランスホールにきたほ。ユリノキちゃん、ところでどんな展覧会だほ?

ありがとうだほ、ユリノキちゃん。表慶館エントランスホールにきたほ。ユリノキちゃん、ところでどんな展覧会だほ?

表慶館エントランスホール

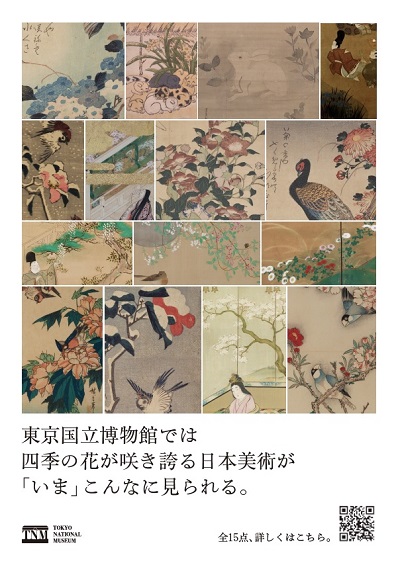

春夏秋冬の花が表された7点の日本美術を乃木坂46のメンバーと重ね合わせて紹介する展覧会なのよ。

春夏秋冬の花が表された7点の日本美術を乃木坂46のメンバーと重ね合わせて紹介する展覧会なのよ。

ほ?具体的にどうやってほ?

ほ?具体的にどうやってほ?

メンバー一人ひとりを日本美術の花に見立て、それに基づいて行ったパフォーマンスの映像を流すのよ。映像の近くには関連する日本美術の複製品があって、複製と映像のある展示空間そのものを作品とみなしているわ。

メンバー一人ひとりを日本美術の花に見立て、それに基づいて行ったパフォーマンスの映像を流すのよ。映像の近くには関連する日本美術の複製品があって、複製と映像のある展示空間そのものを作品とみなしているわ。

会場では複製の作品のみ展示しているほ?

会場では複製の作品のみ展示しているほ?

そうよ。だけど、これまでトーハクでは見たことのないような展示が体験できて、今まで文化財に興味がなかったような人にも、文化財の魅力を感じていただけると思うわ。

そうよ。だけど、これまでトーハクでは見たことのないような展示が体験できて、今まで文化財に興味がなかったような人にも、文化財の魅力を感じていただけると思うわ。

ぼくはもともと文化財が大好きだほ!だけど、この展示もなんだかわくわくしてきたほ。さっそく展示室にいくほ。屛風と大きなモニターがあるほ。

ぼくはもともと文化財が大好きだほ!だけど、この展示もなんだかわくわくしてきたほ。さっそく展示室にいくほ。屛風と大きなモニターがあるほ。

複製作品:国宝 花下遊楽図屛風 狩野長信筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

パフォーマー:齋藤飛鳥

「花下遊楽図屛風」に描かれた桜を連想させるようなパフォーマンスが映し出されているのよ。このモニターの前にはスリットカーテンがあって、まず、そのカーテン越しにパフォーマンスを見るわ。

「花下遊楽図屛風」に描かれた桜を連想させるようなパフォーマンスが映し出されているのよ。このモニターの前にはスリットカーテンがあって、まず、そのカーテン越しにパフォーマンスを見るわ。

「花下遊楽図屛風」にかいてある幕の間から宴会を覗く人の気分で見れるみたいだほ。

「花下遊楽図屛風」にかいてある幕の間から宴会を覗く人の気分で見れるみたいだほ。

トーハクくん、ほら「夏秋草図屛風」の複製があるわよ。

トーハクくん、ほら「夏秋草図屛風」の複製があるわよ。

複製作品:重要文化財 夏秋草図屛風 酒井抱一筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

パフォーマー:(左)山下美月、(右)久保史緒里

僕も見たことあるほ。右側はにわか雨にうたれる夏草、左は強い風に吹かれている秋草がかかれていると聞いたことがあるほ。

僕も見たことあるほ。右側はにわか雨にうたれる夏草、左は強い風に吹かれている秋草がかかれていると聞いたことがあるほ。

季節の移り変わりと自然の何気ない一瞬が感じられるわね。パフォーマンスからもそれが感じられるわよ。

季節の移り変わりと自然の何気ない一瞬が感じられるわね。パフォーマンスからもそれが感じられるわよ。

2階にも行くほ。同じ動きが繰り返されている映像が流れているほ。

2階にも行くほ。同じ動きが繰り返されている映像が流れているほ。

複製作品:重要文化財 秋草図屛風 俵屋宗雪筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

パフォーマー:生田絵梨花

屛風に描かれている秋草がぐるぐるつながっているようにも見えるのを、表しているのかもしれないね。

屛風に描かれている秋草がぐるぐるつながっているようにも見えるのを、表しているのかもしれないね。

あっ、こっちには、小さいモニターがたくさんあるほ、なんだほ?

あっ、こっちには、小さいモニターがたくさんあるほ、なんだほ?

複製作品:重要文化財 四季花鳥図屛風 伝雪舟等楊筆 室町時代・15世紀 東京国立博物館蔵

パフォーマー:星野みなみ、与田祐希

ゴーグルとかをかけなくても裸眼で3Dの映像を見ることができるのよ。様々な場面で変わっていく季節が順に表現されているわ。

ゴーグルとかをかけなくても裸眼で3Dの映像を見ることができるのよ。様々な場面で変わっていく季節が順に表現されているわ。

3D映像のミニジオラマ

屛風にかいてある四季が体験できるみたいだほ。

屛風にかいてある四季が体験できるみたいだほ。

そうね。ちなみに9月28日(火)から11月7日(日)まで、本館3室では複製のもとになった作品が展示されるわ。ほかには「夏秋草図屛風」が10月5日(火)から10月17日(日)まで、「秋草図屛風」が10月5日(火)から11月14日(日)まで本館8室で展示されるわ。表慶館のあと、本館に行って実際の作品も楽しんでもらいたいわ。

そうね。ちなみに9月28日(火)から11月7日(日)まで、本館3室では複製のもとになった作品が展示されるわ。ほかには「夏秋草図屛風」が10月5日(火)から10月17日(日)まで、「秋草図屛風」が10月5日(火)から11月14日(日)まで本館8室で展示されるわ。表慶館のあと、本館に行って実際の作品も楽しんでもらいたいわ。

ユリノキちゃん、ほかにも花が描いてある作品がみたいほ。

ユリノキちゃん、ほかにも花が描いてある作品がみたいほ。

会期中に本館で展示している花をテーマにした日本美術15件を公式サイトのこのページでも紹介しているわ。表慶館の中にもその紹介パネルがあって、QRコードから作品情報を見られるようにしているのよ。

会期中に本館で展示している花をテーマにした日本美術15件を公式サイトのこのページでも紹介しているわ。表慶館の中にもその紹介パネルがあって、QRコードから作品情報を見られるようにしているのよ。

パネルイメージ

四季を「いま」見られるなんて、すてきだほ!紹介はもう終わりにするけど、このほかにも展示はまだまだあるほ。僕たちが見た日はあいにくの雨だったけど、ほかの展覧会よりも雨を意識しながら見れた気がして、なんだか新鮮だったほ。

四季を「いま」見られるなんて、すてきだほ!紹介はもう終わりにするけど、このほかにも展示はまだまだあるほ。僕たちが見た日はあいにくの雨だったけど、ほかの展覧会よりも雨を意識しながら見れた気がして、なんだか新鮮だったほ。

表慶館には自然光が差し込む場所もあるからかもしれないね。晴れの日に行ったらまた違う雰囲気かもしれないから、それも楽しみだわ。

表慶館には自然光が差し込む場所もあるからかもしれないね。晴れの日に行ったらまた違う雰囲気かもしれないから、それも楽しみだわ。

ユリノキちゃん、11月28日(日)まで開催しているからまた行くほ!

ユリノキちゃん、11月28日(日)まで開催しているからまた行くほ!

※入館は事前予約制です。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

カテゴリ:催し物、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2021年09月13日 (月)

東洋館8室では、特集「江戸時代にもたらされた中国書画」(~10月17日(日)、一部展示替あり)を開催しています。

東洋館8室 会場風景

「国が鎖(とざ)されていた」という印象のある江戸時代ですが、中国大陸の文化を伝える人や物は、長崎の交易などを通じて日本に入ってきていました。

この特集では、東京国立博物館所蔵および寄託の優品を展示し、以下の四つの視点から、江戸時代にもたらされた中国書画の魅力をお伝えします。

(1)黄檗僧と禅宗の書画

中国で明時代末期から清時代初期にかけて勢力を拡大した臨済宗(りんざいしゅう)の一派、黄檗派(おうばくは)は、隠元隆琦(いんげんりゅうき)の来日が呼び水となって、江戸時代の日本でも広まっていきました。

黄檗派の僧侶の来日は以後も続き、教義のみならず、彼らの書画の趣味が伝わりました。

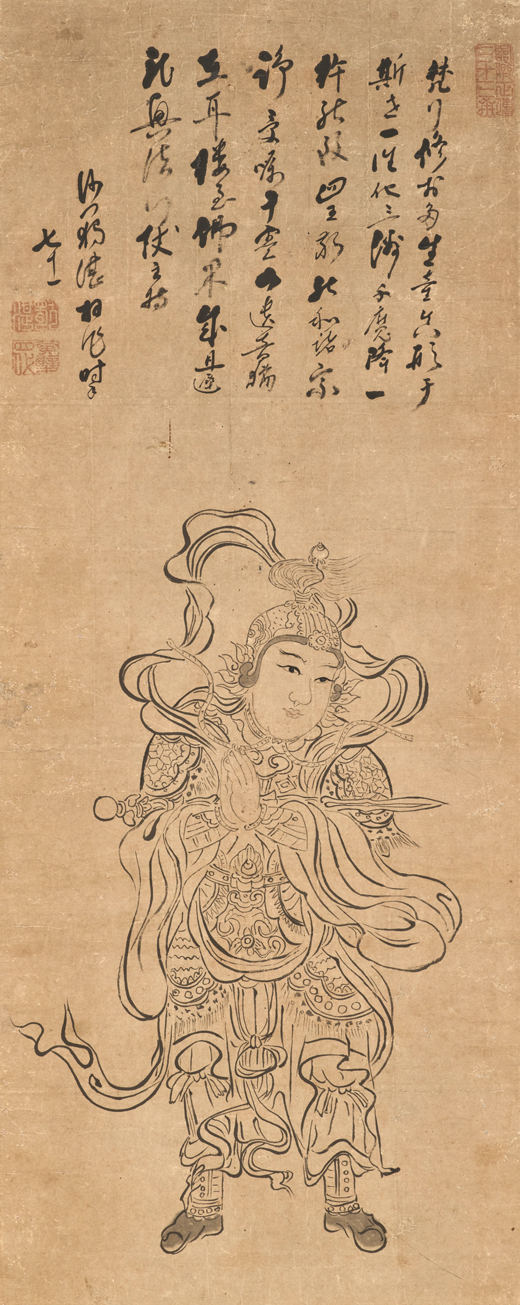

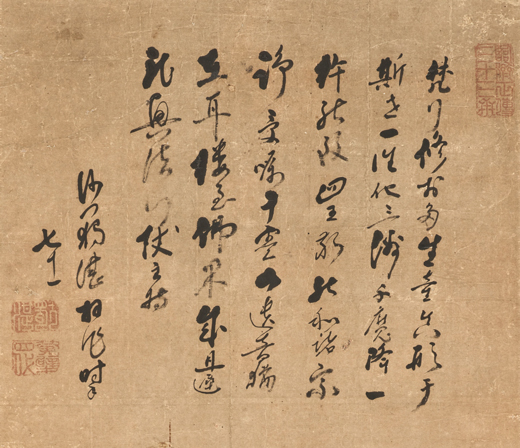

草書韋駄天像賛 独湛性瑩筆

江戸時代・元禄11年(1698)

[9月26日まで展示]

独湛性瑩(どくたんしょうけい)は、中国福建地方の出身です。

隠元に従って来日し、その法を嗣ぎ、京都宇治の黄檗山萬福寺(まんぷくじ)4世の住持となりました。

韋駄天像(いだてんぞう)に漢詩を書いたこの作品は、独湛71歳の時の作です。

草書韋駄天像賛(部分)

ヘタウマともいうべき素朴な造形の韋駄天と、ぽてぽてした墨のにじみが印象的な書風のコラボに、何ともいえない味わいがあります。

羅漢図(模本) 渡辺秀実筆、原本=陳賢筆

江戸時代・文政5年(1822)

[9月28日から展示]

中国福建の画家、陳賢(ちんけん)によって制作され、長崎の黄檗寺院である聖福寺に献納された羅漢図を、渡辺秀実(わたなべしゅうじつ、号鶴洲)がほぼ原寸大で模写したもの。

秀実は、渡来品の鑑定をする唐絵目利(からえめきき)の家に生まれた画家です。

羅漢図(模本)(部分)

人物の陰影やシワは、もとの陳賢作品(神戸市立博物館蔵)にも認められますが、秀実の模写には何ともいえない生々しさがあり、独自の魅力を放っています。

(2)沈銓の花鳥図とその波及

沈銓は、清時代に活躍した花鳥画家です。

長崎に2年弱滞在し、その名を日本に広めました。

鮮やかで濃厚な彩色、独特のリズムある筆法が特徴で、その画風は日本で一世を風靡しました。

鹿鶴図屛風 沈銓筆 清時代・乾隆4年(1739)

鹿鶴図屛風 沈銓筆

清時代・乾隆4年(1739)

(上=右隻、下=左隻)

将軍家のコレクションにあったという屛風です。

鹿鶴図屛風(左隻、部分・桃、鶴)

桃の実のツヤツヤした発色のよいピンクと白、鶴の肉感としっかりした羽毛の線描が、よく知られた沈銓画の魅力といえるでしょう。

鹿鶴図屛風(左隻、部分・波)

鹿鶴図屛風(右隻、部分・枝葉)

一方で、泡立つ波頭を表わすやわらかく淡い墨の線、ツタの枯葉にみられる繊細なグラデーションも、その卓越した画技を伝えています。

(3)来日した明国・清国人の書画

交易の窓口として栄えた長崎には、明から清時代にかけて、中国大陸から商人・文化人が訪れていました。

彼らのうち書画のたしなみをもつ者は、中国文人文化に憧れのあった日本の文芸界で歓迎されたようです。

その作品は当時の大陸の一級品ではありませんが、一般の書画愛好家の水準がわかる、興味深い資料です。

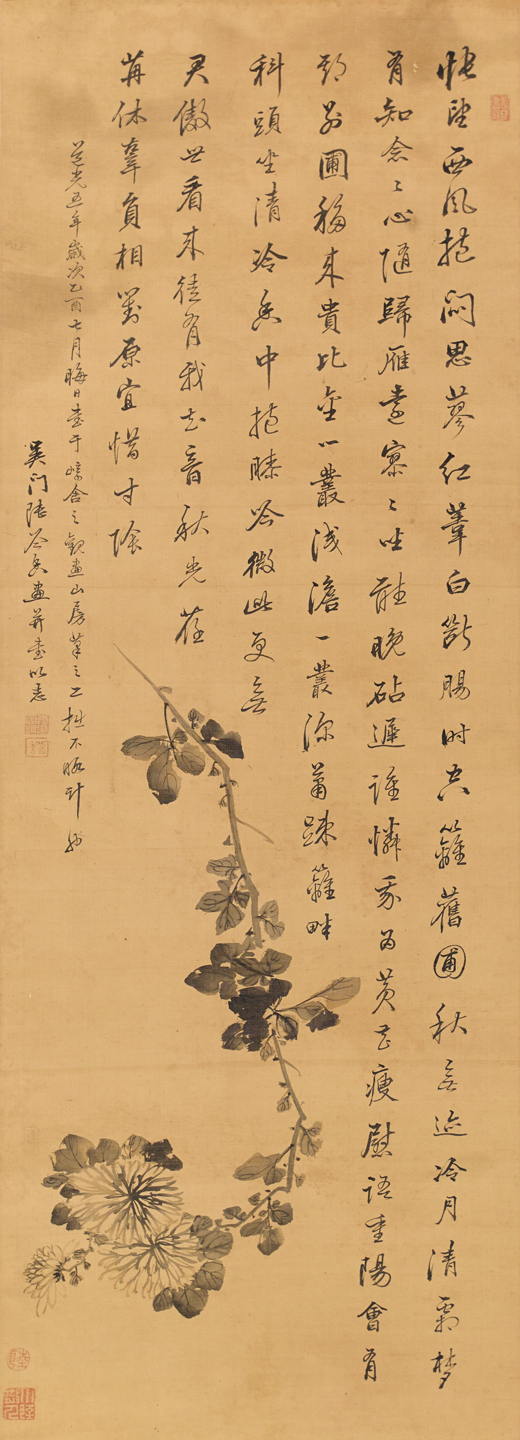

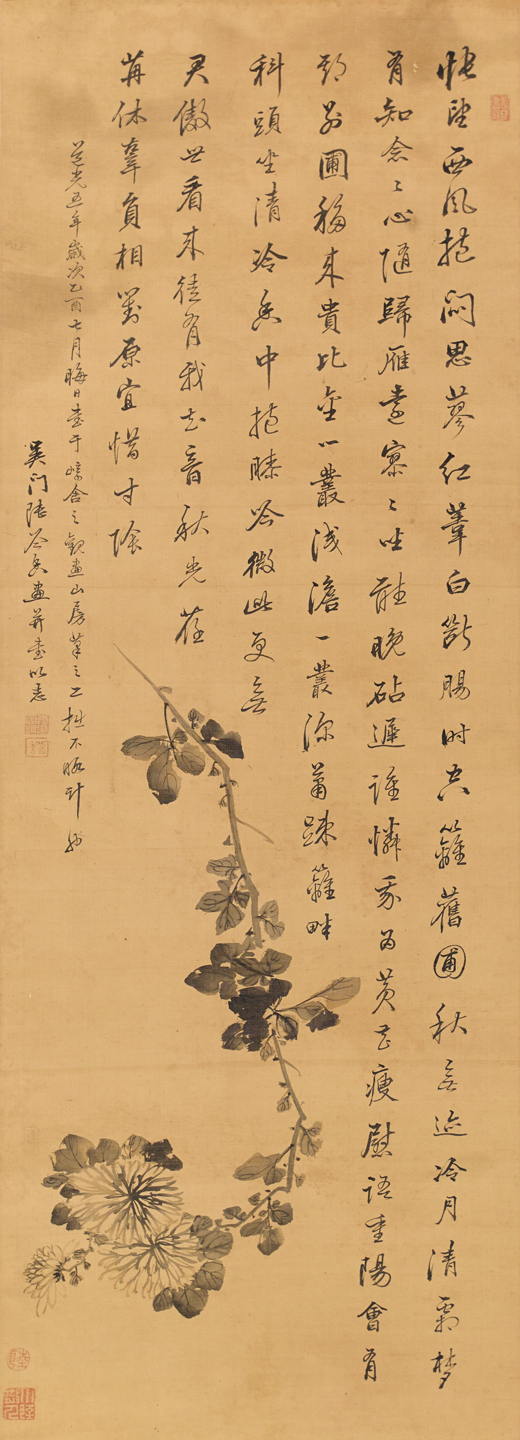

菊折枝図 陸雲鵠筆

江戸時代・文政8年 (1825) 個人蔵

陸雲鵠(りくうんこう)は蘇州(そしゅう)出身の商人。

しばしば来日し、長崎の画家である石崎融思(いしざきゆうし)、川原慶賀(かわはらけいが)らと交流しました。

菊折枝図(部分)

本作では、清時代の人気小説『紅楼夢(こうろうむ)』のヒロインたちが作中で菊を詠んだ七言詩2首を書き、瀟洒な墨菊を描き添えています。

当時の商人の教養の程度や関心の対象がわかる作品です。

(4)市河米庵にみる江戸文人の中国書跡受容

「幕末の三筆」に数えられる書家、市河米庵(いちかわべいあん)は、中国文物の収集・鑑識に尽力し、自選のコレクションカタログを出版しています。

東京国立博物館にはそのコレクションの一部が収蔵されています。

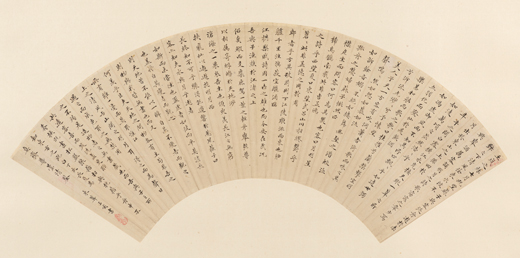

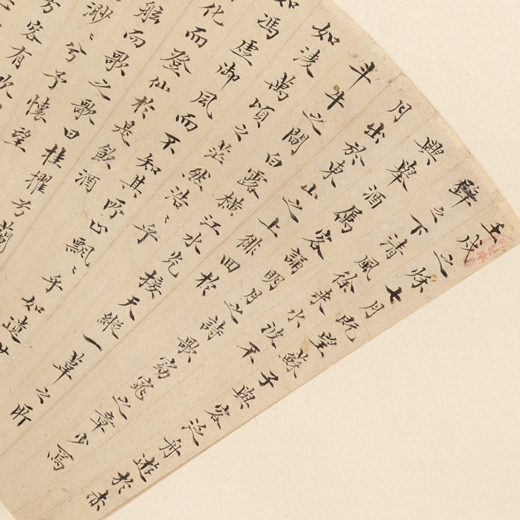

楷書前赤壁賦扇面 市河米庵筆

江戸時代・19世紀

北宋時代の蘇軾(そしょく)の詩「前赤壁賦(ぜんせきへきふ)」を、細楷で扇面に揮毫しています。

楷書前赤壁賦扇面(部分)

非常に精緻に書かれており、書技の高さはもとより、筆や墨など中国製の文房具へのこだわりが背景に想定されます。

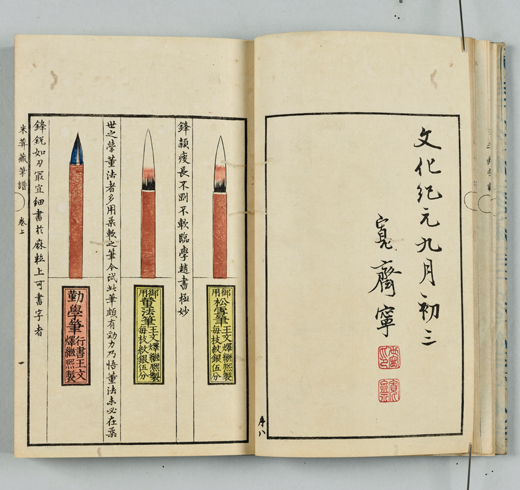

米庵蔵筆譜 市河米庵編

江戸時代・天保5年(1834)

米庵の唐筆(とうひつ、中国製の筆)コレクションから、218枝を選び、図と考証を付けて、彩色刷りで刊行された図録です。

筆の形状や銘のほか、適合する書体・書風についても記され、筆の考証は中国書法研究の一環であるという姿勢がうかがえます。

本特集を通じて、江戸時代、波濤を超えて日本に新たな書画を運んだ人々の営みに思いを馳せていただければ幸いです。

| 江戸時代にもたらされた中国書画 編集・発行:東京国立博物館 定価:660円(税込) カラー24ページ 各作品の詳細な説明については、こちらの小冊子もご参照ください。 |

|

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室) at 2021年09月10日 (金)