1089ブログ

5月3日(火・祝)より平成館2階特別展示室にて、沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」が開幕しました。

展覧会の企画に携わった者として、復帰50年という貴重な機会にあらためて琉球の歴史と文化を紹介するという意義に加え、鮮やかな色彩や個性的なかたち、装飾で私たちの心を惹きつける出品作品のすべてに込められた重要なメッセージを読み取っていただけたらと考えております。

展覧会のエピローグでは、琉球・沖縄文化の保護に尽力した研究者たちの功績や、琉球王国の文化遺産を復元しようという現在の取り組みとその成果の復元作品、また制作に関わった人びとの声を紹介しております。

これら通じて、文化財を守り伝えていくことの重みを体感いただくことができるのではないかと思います。

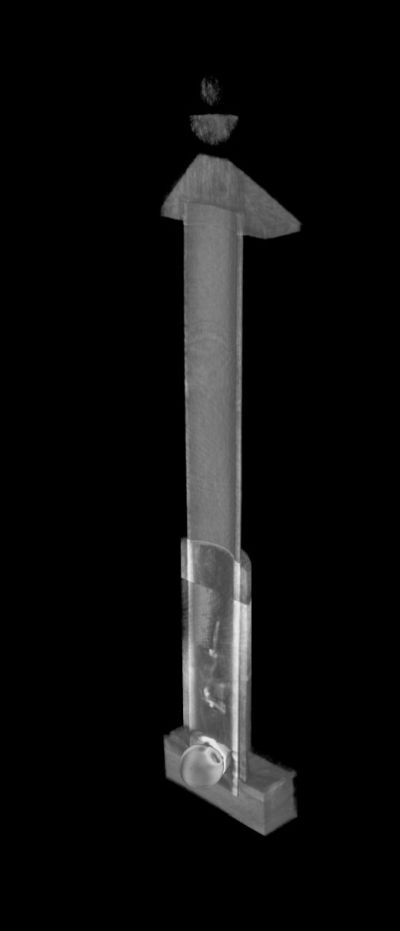

手前の作品は「模造復元 旧円覚寺仁王像(阿吽形)」(沖縄県立博物館・美術館蔵)です。

(右)三彩鶴形水注(さんさいつるがたすいちゅう) 中国 明時代・16世紀

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(出版企画室主任研究員) at 2022年05月11日 (水)

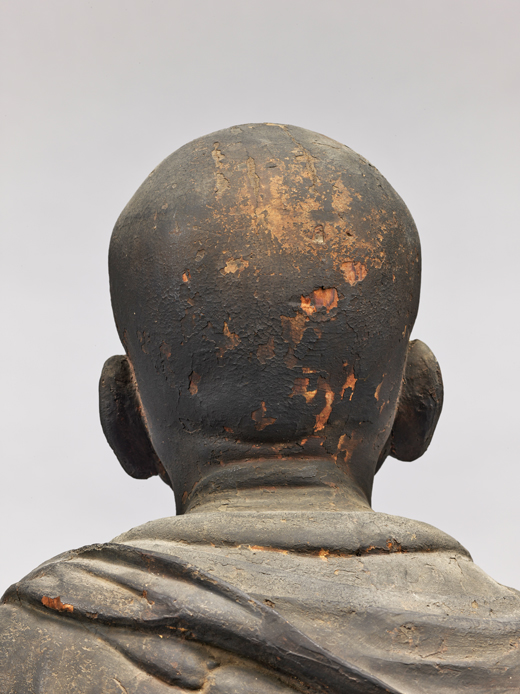

空也上人像の展示を担当した一人です。

360度全方向からご覧いただけると言いながら、照明の光がまぶしいところがあり、まことに申し訳ありません。

しかし、光を当てないわけにはいきませんし、まぶしさをなくすために蛍光灯だけで照らすと平板になって彫刻の細部が見えません。

どうかまぶしいところを避けてご覧ください。

私たち博物館の職員が展示する時にもっとも重視するのは、可能な限り造形の素晴らしさをご覧いただけるようにしたい、ということです。

重要文化財 空也上人立像

康勝作 鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

たとえば、このアキレス腱とくるぶしからふくらはぎの彫り。

空也上人は貧しい人々に施して、自分は最小限しか食べなかったので痩せています。

しかし、草鞋を履いて市中を巡り歩き、念仏を勧めたのです。今にも足が動きそうです。

通常、首からさげる鉦(かね)に隠れて胸はあまり見えませんが、鎖骨が浮き出て胸に肉はついていません。

首はそれほど筋張っていないので、老齢ではなく壮年期でしょう。

少し上を向いているので、首の後ろの肉がたるんでいます。

私が驚いたのはこの部分です。

藁を編んで作った草鞋が脱げないように、鼻緒だけでなく、足首に紐を回して草鞋の底としっかり繋いでいます。

その部分は土踏まずで、足が湾曲しているため、上下を繋ぐ紐との間に隙間があります。

こうした細部まで丁寧に彫刻しているのを見ると、この造像に関わった人々の並々ならぬ思いが感じられます。

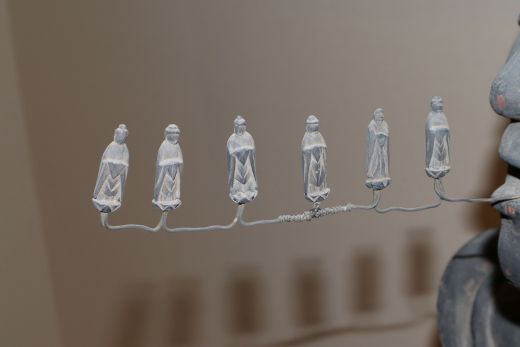

さて、空也上人の口から出現する小さなほとけさま。

6体なので、「ナムアミダブツ」の六字を表わし、全体で一回の念仏を表現したものと考えられます。

しかし、そうではなく1体が一度の念仏と考えるべきではないか、というご意見をいただきました。

実は、口から小さな仏が出現する表現は、中国浄土教の祖師善導(ぜんどう)の肖像にも見られます。

善導の画像には、口から十体の小さな仏が現れているものがあります。

これは念仏を十回となえたことを示すのですが、十回の念仏、ちぢめて「十念」は浄土教ではとても大事なことなのです。

阿弥陀如来は菩薩から如来になる時に、48の誓願を立てます。その中に「極楽に生まれたいと思って十念したものは必ず救う」と誓っているのです。

空也上人像の6体の小さなほとけさまは、鎌倉時代のものではありません。

飛び出しているので壊れやすいのでしょう。後に補われたものです。

空也上人像の口の中を見ると、穴は3つあり、今はそのうちの左の穴から出ています。仏師康勝は3ヶ所の穴を使って10体の像を出現させていたかもしれません。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(学芸企画部長) at 2022年04月26日 (火)

特別展「空也上人と六波羅蜜寺」(本館特別5室)も会期が残すところあと2週間となりました。

本ブログでは、2体の地蔵菩薩像について解説します。

六波羅蜜寺の近くには鳥辺野(とりべの)という埋葬地がありました。

ここを死後の世界とみなし、隣接する六波羅蜜寺のある地域は冥界に通じる道とされていました。

冥界で死者は裁判を受け、生前の行ないに応じて、六つの世界のどれかに生まれ変わりますが、この六つの世界いずれにも現れて救いの手を差し伸べる仏が地蔵菩薩です。

そのため、この地域では地蔵菩薩が厚く信仰されてきました。

六波羅蜜寺 本堂

六波羅蜜寺にも2体の地蔵菩薩像が伝わっています。

1体は平安時代中期に活躍した定朝(じょうちょう)の作と伝わる地蔵菩薩立像。

重要文化財 地蔵菩薩立像 平安時代・11世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

定朝の雅で穏やかな作風は貴族を中心に受け入れられ、やがて全国へ広まり、定朝様(じょうちょうよう)と呼ばれます。

もう1体は、鎌倉時代初期を中心に活躍した運慶(うんけい)の作とされる地蔵菩薩坐像。

重要文化財 地蔵菩薩坐像 運慶作 鎌倉時代・12世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

運慶は慶派仏師の棟梁(とうりょう)として多くの造仏を手掛け、その天才的な作風は高く評価されてきました。

平安時代と鎌倉時代のそれぞれを代表する仏師が作った、または作ったと伝わるこの2体の造形には、それぞれの作風が反映されています。

いくつかのポイントを比べてみましょう(以下、伝定朝作の地蔵菩薩像を「伝定朝作像」、運慶作の地蔵菩薩像を「運慶作像」とします)。

まずは顔立ちです。

「伝定朝作像」 頭部

「運慶作像」 頭部

「伝定朝作像」 頭部

「運慶作像」 頭部

体に比べて小顔につくられているのも、その穏やかさをより一層際立たせています。

一方、「運慶作像」は、正面を見据えた目や、張りの強い頬など、人間に近いような写実的な表現です。また、眉や鼻梁をはっきりと刻み、メリハリのある立体感が伝わります。

次に横から見てみましょう。

「伝定朝作像」 上半身左側面

「運慶作像」 上半身左側面

「伝定朝作像」 上半身左側面

「運慶作像」 上半身左側面

「運慶作像」は対照的に、奥行きを十分にとった量感があります。胸や肩もがっしりとしていますね。

そして、衣の襞(ひだ)の表現に目を移してみます。

「伝定朝作像」 脚部周辺

「運慶作像」 腹部周辺

「伝定朝作像」 脚部周辺

「運慶作像」 腹部周辺

「伝定朝作像」の同じ方向になだらかに表わされた襞は、彫りが浅く、数も少なく、衣の薄さが伝わってきます。

「運慶作像」は襞を深く彫り、数も多く、本物の衣を意識した表現です。

以上のように、同じ地蔵菩薩像ながらこの2体にはそれぞれの仏師の作風が反映されています。展示会場で、ぜひ他にも違いや特徴を見つけてみてください。

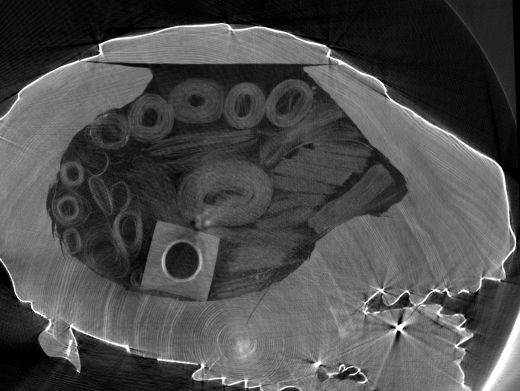

「運慶作像」は、これまでに実施されたX線調査やCT調査によって、像内に大量の紙束や巻物、水晶製とみられる容器を納めた宝塔などが納められていることがわかりました。

紙束や巻物には経典の文章や造像に関わった人の名前などが書かれていると考えられ、水晶製の容器には舎利(釈迦の遺骨)が納められているかもしれません。

「運慶作像」 X線断層(CT)画像(上下方向の断面)

大量の紙束や巻物があることがよくわかります。

「運慶作像」 X線断層(CT)画像(左右方向の断面)

円筒の上に屋根をのせた宝塔があります。

「運慶作像」 CT三次元画像(宝塔)

宝塔や丸い容器のかたちが立体的に把握できます。

詳しくは、当館の研究誌『MUSEUM』696号(2022年2月発行)に掲載されていますので、そちらもぜひご覧になってみてください。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 増田政史(平常展調整室) at 2022年04月22日 (金)

京都の平安時代彫刻を代表する名品―四天王立像と薬師如来坐像―

特別展「空也上人と六波羅蜜寺」(本館特別5室)の会場に入って、正面に鎮座する四天王立像と薬師如来坐像。

重要文化財 四天王立像 京都・六波羅蜜寺蔵

中央:重要文化財 薬師如来坐像 京都・六波羅蜜寺蔵

特別展「空也上人と六波羅蜜寺」にご来館のお客さまは、きっと目当ての空也上人立像をまずご覧になり、

ふと後ろを振り返ると、5体の大きな仏像に驚かれるかもしれません。

重要文化財 空也上人立像 康勝作 鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

空也上人から薬師如来、四天王を望む

仏の組み合わせとして、薬師如来が本尊で、四天王はセットだと思われるかもしれませんが、じつは一組の群像ではありません。

六波羅蜜寺は空也上人が創建しましたが、本尊は今も秘仏として伝えられる十一面観音菩薩立像であり、同時にこの四天王立像も造られました。

いわば、六波羅蜜寺はじまりの仏像ですね。

一方の薬師如来坐像ですが、本来どこに祀られていたのかわかりません。

現在の本堂(貞治2年〈1363〉再建)には、江戸時代ごろには本尊を中心として、向かって左側にこの薬師如来坐像、右側に地蔵菩薩立像(出品作品№9)、

そして壇上の四隅に四天王立像が安置されていたようですが、江戸時代以前については手がかりがありません。

とはいえ、立派な出来栄えと大きさから、どこかのお堂の本尊だったのでしょう。

ここで問題です。

四天王は、1体だけ後の時代に補われたものですが、どれかわかりますか?

広目天

増長天

持国天

多聞天

広目天

増長天

持国天

多聞天

顔を見比べていただければわかりやすいかもしれません。

広目天

増長天

持国天

多聞天

広目天

増長天

持国天

多聞天

正解は増長天です。

増長天だけ、眉や頬の膨らみがやわらかく、表情が豊かですね。

持国天をはじめ、他の3体はしわが文様のようにくっきりと刻まれています。

髪の毛は持国天しか比べられませんが、一本ずつの髪の毛は彫らず、おそらく彩色で表していたのに対して、増長天は一本ずつの髪の毛を丁寧に刻んでいます。

よろいや衣の部分もポイントです。

広目天

増長天

持国天

多聞天

広目天

増長天

持国天

多聞天

たとえば、増長天は衣のひだをより自然に表わそうとしていますが、

他の3体はデザインや意匠として表現されているようで、実際にはありえないような衣のたたみ方をしていたり、リズミカルにひだを刻み出したりしています。

また、平安時代(9~10世紀)には、衣のひだを渦巻き状に表現することが好まれますが、増長天には見当たらないのも違いの一つです。

広目天の袖に見られる渦巻き

多聞天の袖に見られる渦巻き

広目天の袖に見られる渦巻き

多聞天の袖に見られる渦巻き

一般的に平安時代(9~10世紀ごろ)と鎌倉時代(12~13世紀ごろ)に多く認められる表現上の特色ですが、

増長天も巧みに他の像に調子を合わそうとしているので、一見するとわかりにくいかもしれません。

たとえば、鎌倉時代のこの大きさの仏像なら、両目は水晶製の玉眼としてもおかしくありませんが、この増長天は他の像にあわせて木から彫り出しています。

いつしか増長天が失われたことで、鎌倉時代に他の3体を参照して補われたのです。

とはいえ、どこか時代特有の表現や作者のクセが現れるもので、ぜひ他にも違う点を探してみてください。

重要文化財 薬師如来坐像

重要文化財 薬師如来坐像

最後に薬師如来坐像ですが、穏やかさを増した表情や、衣のひだの整った彫り方から、創建時よりもう少し時代が下り、10世紀後半ごろに造られたと考えられます。

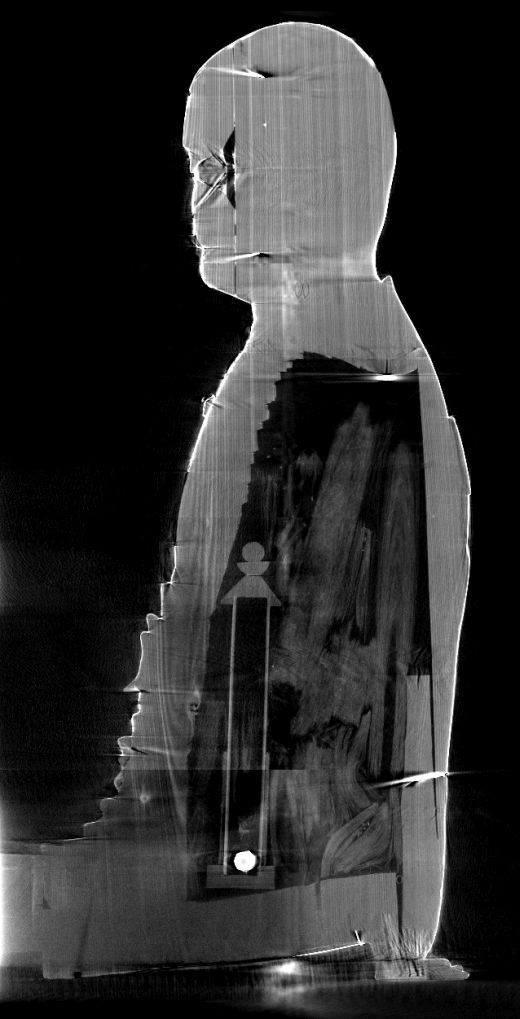

製作時期の違いは、表現だけでなく製作技法からもわかります。

創建時の遺品である十一面観音像や四天王像(鎌倉時代の増長天を除く)は、像の大半を一本の木から彫り出す、「一木造」の技法で製作されていますが、薬師如来坐像はどうでしょうか?

少しわかりにくいですが、よく見ると体部と脚部の間に隙間があるため、脚は体とは別の木材から彫られていることがわかります。

上から見た方がわかりやすいですが、腹の前と足裏の間くらいに隙間がありますね。

薬師如来坐像の脚部

ただし、一本の木から彫りやすい立像と異なり、坐像の場合は前方に脚部が大きくはみ出るので、一木造でも脚部を別の木材で造ることは珍しくありません。

興味深いのは、顔から胸、腹にかけて痕跡がうかがえるのですが、像の中心で左右に接合される構造である点です。

昭和35年(1960)に本格的な修理が実施されており、そのときの解体写真を見れば構造がよくわかります。

薬師如来坐像の解体修理写真(提供:文化庁)

日本で本格的に木彫が行われるようになった平安時代(9世紀)には、仏典の記述にしたがって一本の木から仏像を彫ることが一般的でしたが、

古来、木に対する信仰をもっていた人々にとって、木が仏になるという発想はなじみやすかったのでしょう。

10世紀にかけて、木材加工の技術的な進展と効率的な技法の普及によって、無理をして全身を一本の木から彫り出すのではなく、

体の中心から離れた手足や衣の一部に、別の木材を補うことが多くなります。

それでも、顔や体の中心という仏として重要な部分だけは、やはり一本の木から彫刻されていました。

ところが、10世紀の後半になると、大胆にも体の前後や左右で別々の木材を用いる仏像が出てきました。

体の中心となる部分に複数の木材を用いる技法を、「寄木造」と呼びます。

この薬師如来坐像は、なかでも最初期にあたる例としても重要なのです。

そもそも、大きな仏像を一本の木から彫るのはとてもたいへんなことです。

まず大きな木材を入手しなければならず、これは昔の日本でも簡単なことではありません。

にもかかわらず、仏像の種類や姿勢によっては、木材の多くの部分を削り取ってしまうなど、効率もよくありません。

しかも、木材の塊がひとつであれば、大人数で作業するのも困難で、時間もかかったでしょう。

平安時代中期から後期(10~12世紀)にかけて、摂関家や皇族の間では、功徳を求めて大きな仏像をたくさん造ることが流行しました。

限られた時間で多量の仕事に迫られた仏師たちの間で工夫がなされ、

最初は仏像の前後や左右、次第に前後左右に四材を寄せて体の中心を造るようになりました。

これが「寄木造」のはじまりであり、その大成者と呼ばれる仏師定朝(?~1057)が活躍した時代から、

およそ100年前に造られたのが、この薬師如来坐像なのです。

時代を象徴する仏像が集まる寺院である、六波羅蜜寺。

細かな表現や技法にも注目すると、もっと展覧会が楽しめるかもしれません。

重要文化財 四天王立像(左から広目天立像、増長天立像、持国天立像、多聞天立像) 平安時代・10世紀(増長天のみ鎌倉時代・13世紀) 京都・六波羅蜜寺蔵

中央:重要文化財 薬師如来坐像 平安時代・10世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 西木政統(文化財活用センター企画担当研究員) at 2022年04月13日 (水)

空也上人立像。僧侶の肖像彫刻として、こんなに多くの人に愛されているお像は、他にはなかなかないのではないでしょうか。

人びとを救うために行脚しながら、南無阿弥陀仏の念仏を唱えている様が表され、

その念仏の一語一語がほとけ様となって、口の中から現れて出て来ているという奇跡を、立体として具現化しています。

一度見たら忘れられない、抜群のインパクトです。

重要文化財 空也上人立像

康勝作 鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵 (写真=城野誠治)

この像が作られたのは、空也上人が生きた平安時代から250年近くを経た鎌倉時代のはじめ。

作者は、鎌倉時代の大仏師運慶の四男、康勝(こうしょう)。像内に「僧康勝」という署名と花押(サイン)が記されており、康勝が20歳そこそこの時につくったとみられます。

「僧康勝(花押)」の墨書銘(空也上人立像の像内腹部)

写真提供:奈良国立博物館

それ以外の制作背景については、まったくわかりません。ですが、どこから見ても破綻のない人体表現、隙のない細部の描写は、写実性に秀でた運慶一門の手になることをよく示しています。

運慶が20歳の頃のデビュー作、奈良・円成寺大日如来像については、運慶の父の康慶(こうけい)が制作の責任者という立場で関わっていたことがわかっています。

空也上人立像についても、父の指導を受けつつ、若き康勝が試行錯誤しながら奮闘している様を想像してしまいます。

なぜ鎌倉時代初頭に空也上人像がつくられたのか、それ以前に空也上人のお像はなかったのか、

もしあったとしたらそれは私たちが知っている空也上人像と同じ姿をしていたのか等、疑問はつきません。

空也上人立像がつくられた鎌倉時代初頭といえば、源氏と平氏による内乱の記憶が新しい頃のことです。

寿永2年(1183)、平氏が都落ちするにあたっては、六波羅蜜寺周辺にひしめいていた自らの邸宅を焼き払い、その際に六波羅蜜寺も類焼してしまいます。

被害の規模などはわかりませんが、おそらく大損害を被ったのではないかと想像されます。

運慶一門は代々地蔵菩薩をあつく信仰していましたが、霊験あらたかな地蔵菩薩像で知られていた六波羅蜜寺にも、運慶一門が深く関わりのあったことが知られています。

重要文化財 地蔵菩薩立像

平安時代・11世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

そうした機縁から、運慶が六波羅蜜寺の復興のために尽力しようと、開祖である空也上人立像をつくって貢献した・・・? などと、さらに想像が膨らみます。

ともあれ、運慶一門による篤い信仰と表現力の粋を集めてつくりあげられた空也上人像を、お見逃しなく。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 皿井舞(客員研究員) at 2022年04月05日 (火)