1089ブログ

東洋絵画を担当する植松です。

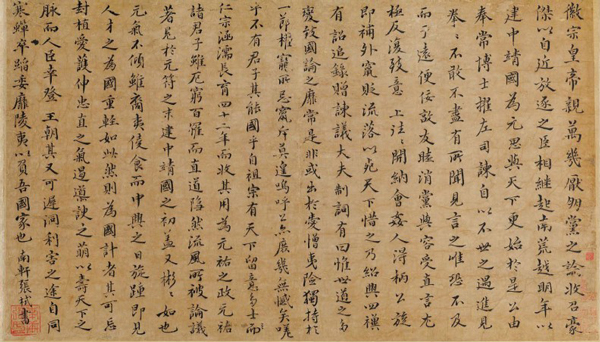

現在、東洋館8室では、トーハクと台東区立書道博物館の連携企画「清朝書画コレクションの諸相―高島槐安収集品を中心に―」の後期展示(2月2日(火)~2月28日(日))が始まっています。

この展示は、高島槐安のコレクションをメインにした企画ではありますが、同時に、高島に至るさまざまな中国絵画コレクターの足跡を紹介したいということで、中国清朝宮廷コレクションのコーナーを設けています。

今回のブログでは、この中から、陳書(ちんしょ)筆「倣陳淳水仙図巻(ほうちんじゅんすいせんずかん)」をご紹介したいと思います。

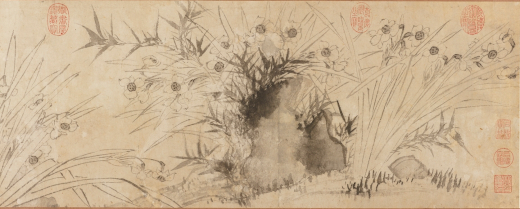

倣陳淳水仙図巻(部分) 陳書筆 清時代・雍正12年(1734) 東京国立博物館蔵(東博後期展示)

陳書(1660~1736)は、秀水(現在の浙江省嘉興市)の女流画家です。

晩年は南楼老人という号を用いました。

この作品の末尾にも、「南楼老人陳書時年七十又五」の落款があり、陳書が75歳のときの作とわかります。

「倣陳淳水仙図巻」款書

明時代の文人画家、陳淳(ちんじゅん/1482~1544)に倣って、咲き乱れる水仙の群れを描いたという、清雅な作品です。

この「倣陳淳水仙図巻」には、清の乾隆帝(けんりゅうてい/位1736~1795)、嘉慶帝(かけいてい/位1796~1820)、宣統帝(せんとうてい/位1909~1911)の鑑蔵印が多数捺されていて、かつて清朝の宮廷にあったことがわかります。

清の宮廷のコレクション目録『石渠宝笈(せっきょほうきゅう) 続編』にも記録されています。

また、宮廷であつらえられたであろう、箱と包裂、爪がともに伝わっている点でも貴重です。

順番にご紹介したいと思います。

まず、箱ですが、蓋と側面に「女史陳書倣陳淳水仙」と彫られた端正なつくりです。

「倣陳淳水仙図巻」箱

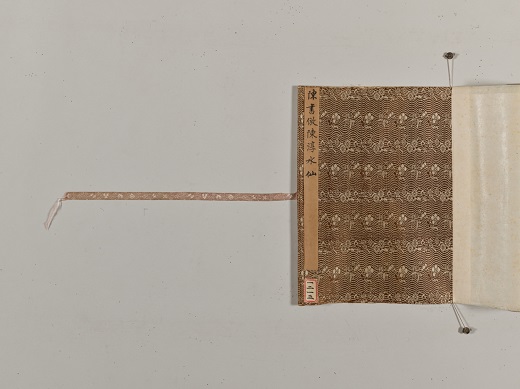

作品は光沢のある裂にくるまれて、この箱の中に収められています。

包裂の裏側には「女史陳書倣陳淳水仙真蹟、上等」の文字があります。

「倣陳淳水仙図巻」包裂(表)

「倣陳淳水仙図巻」包裂(裏)

表紙や巻緒が清朝宮廷であつらえられたままであるかどうかの決め手はないのですが、現在は別に保存されている玉製の爪は宮廷で作られたものと考えられます。

玉の表面には装飾がほどこされ、裏面には、箱や包裂と同様、「乾隆御賞。女史陳書倣陳淳水仙」の文字が彫られています。

「倣陳淳水仙図巻」表紙、巻緒

「倣陳淳水仙図巻」爪(左:表面、右:裏面)

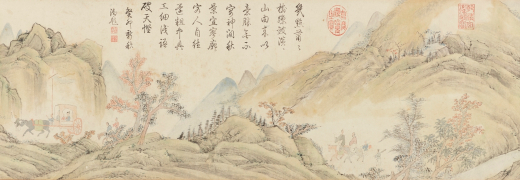

当館所蔵の中国絵画には、かつて清朝の宮廷にあったとわかる作品がいくつかありますが、「倣陳淳水仙図巻」のように、箱・包裂・爪の三つの付属品がそろってともに伝わっているものは、蕭雲従(しょううんじゅう)筆「秋山行旅図巻(しゅうざんこうりょずかん )」くらいです。

重要文化財 秋山行旅図巻(部分) 蕭雲従筆 清時代・17世紀 東京国立博物館蔵 ※本展示には出陳しません。

「秋山行旅図巻」付属品

本展示では、中国清朝宮廷コレクションのコーナーで、この「倣陳淳水仙図巻」の箱や包裂、爪も一緒に展示いたします。

作品と一緒に、宮廷の雅びな表装文化もお楽しみいただければ幸いです。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在、トーハクはオンラインによる事前予約(日時指定券)制で開館、台東区立書道博物館は緊急事態宣言終了まで臨時休館(再開はウェブサイトにてお知らせ)しております。

お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

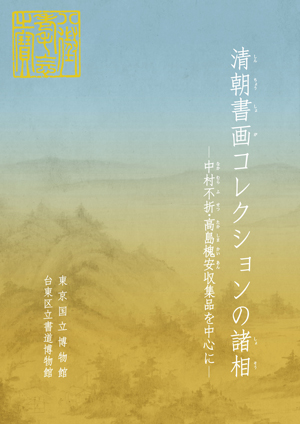

| 清朝書画コレクションの諸相―中村不折・高島槐安収集品を中心に― 編集:台東区立書道博物館 編集協力:東京国立博物館 九州国立博物館 発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団 定価:1,200円(税込) ミュージアムショップのウェブサイトに移動する |

|

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(出版企画室) at 2021年02月05日 (金)

東洋書跡を担当する六人部と申します。

トーハク(会場:東洋館8室)と台東区立書道博物館(書博)で毎年開催している恒例の連携企画は、現在の「清朝書画コレクションの諸相」(前期:~1月31日(日)、後期:2月2日(火)~2月28日(日))で18回目となりました。

今年は、中国書画の清時代におけるコレクションがテーマです。トーハクは「高島槐安収集品を中心に」、書博は「中村不折収集品を中心に」と副題を冠し、中村不折(なかむらふせつ)と高島槐安(たかしまかいあん)、主に両氏の収集品を通して、清時代の宮廷と民間の書画コレクションを概観するという趣旨の展示です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在、トーハクはオンラインによる事前予約(日時指定券)制で開館、書博は緊急事態宣言終了まで臨時休館(再開は書博ホームページにてお知らせ)しております。

お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

トーハクは今週末で前期展が終了し、2月2日から後期展が始まります。今回は、企画の前提となる中村不折と高島槐安についてお話したうえで、清時代のコレクションに触れながら、トーハクで展示するオススメの書跡をご紹介します。

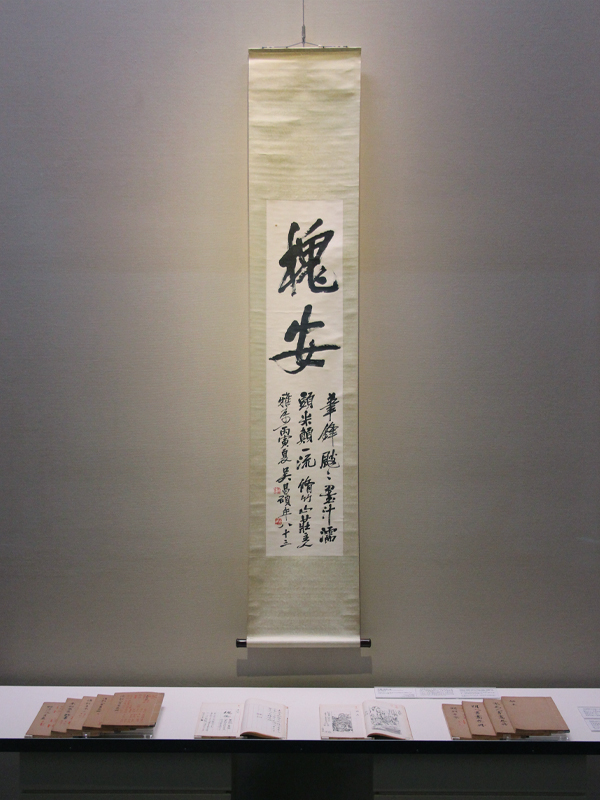

特集「清朝書画コレクションの諸相―高島槐安収集品を中心に―」(東京国立博物館東洋館8室)の展示風景

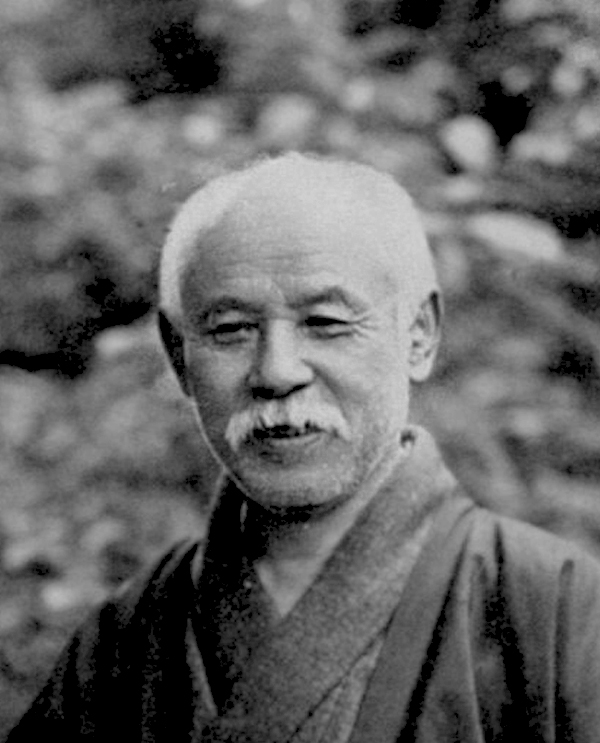

中村不折(1866~1943)は幕末に生まれ、明治から昭和に活躍した画家、書家、収蔵家です。

本業の洋画は、歴史画を中心に発表して太平洋画会の代表的な作家となり、帝国美術院会員を務めました。画業は幅広く、新聞挿絵、文学作品の装幀・挿絵、美術批評など多岐にわたります。

画家として不動の地位を築いた一方、余技とした書でも、その言葉に余りあるほどの功績を残しました。北魏の書を基調とした作風を発表して当時の書壇に一石を投じ、書に関する考古品や中国歴代の書の名品を収集して膨大なコレクションを築き、一般に公開するために自ら書道博物館を創設、開館(1936年)しました。

没後も中村家によって書道博物館は維持運営され、その後、台東区への寄贈(1995年)を経て、台東区立書道博物館(2000年~)として再開館するに至ります。中村不折コレクションの代表的な作品には、顔真卿(がんしんけい)筆「自書告身帖(じしょこくしんじょう)」が挙げられます。

中村不折肖像

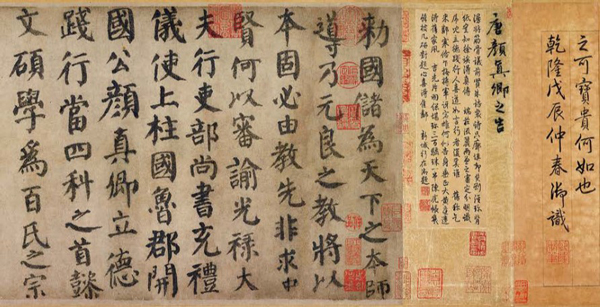

自書告身帖(部分) 顔真卿筆 唐時代・建中元年(780) 台東区立書道博物館蔵(書博展示予定)

人事を掌る吏部尚書から皇太子の教育係である太子少師への自身の転任について、唐の顔真卿が自ら書いたと伝わる辞令書です。宋時代に宮廷から民間に流出し、清時代には梁清標(りょうせいひょう)らの手を経て、乾隆帝(けんりゅうてい)の治世に再び宮廷コレクションとなり、乾隆帝自ら題詞を記して最上級の装幀を施しました。清朝宮廷所蔵の書画著録『石渠宝笈(せっきょほうきゅう)』続編(淳化軒)に収録されます。

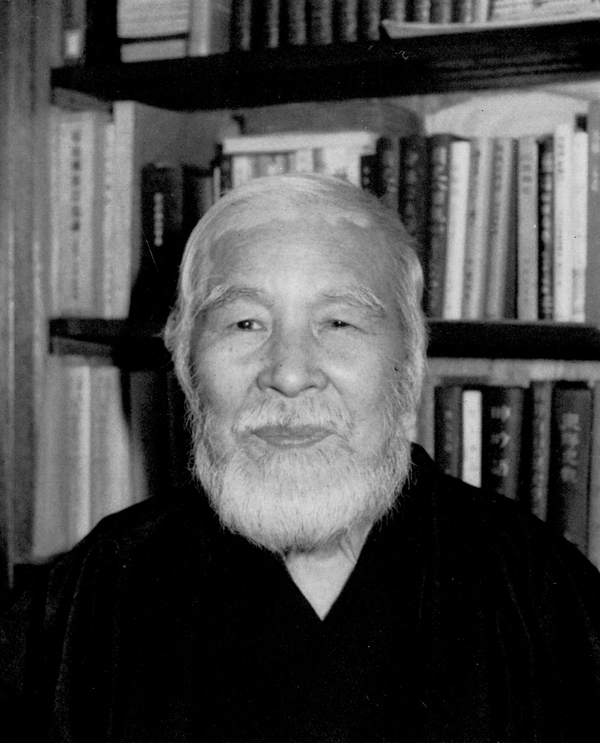

不折より9歳年少の高島槐安(1875~1969)は、名を菊次郎といい、明治から昭和にかけて活躍した実業家、収蔵家です。長らく製紙業界に身を置いて王子製紙社長などの要職を歴任し、斯界の発展に寄与しました。中国の思想や美術に精しく、余暇には漢籍や書を研究し、自ら宋元明清を中心とする書画の収集に努めました。槐安は晩年91歳時(1965年)に、わが子同然に愛蔵していた書画をトーハクに寄贈し、没後もその遺志を継がれたご遺族によって三度(1969、84、98年)、遺愛の品が寄贈されました。

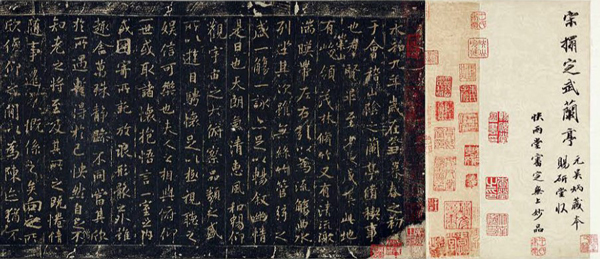

トーハクの高島槐安コレクションは総数345件(書跡221件、硯5件、絵画119件)になります。このうち書跡は、西周~北宋時代の石碑を主とする金石銘文の拓本、法帖、北宋~中華民国時代にわたる肉筆の文人法書が揃い、古代から近代の中国書法史を概観できる作品群として貴重です。代表的な作品として、「定武蘭亭序(呉炳本)(ていぶらんていじょ(ごへいぼん))」が挙げられます。

高島槐安肖像

定武蘭亭序(呉炳本)(部分) 原跡=王羲之筆 原跡=東晋時代・永和9年(353) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(東博通期展示)

「定武蘭亭序」は、唐の欧陽詢(おうようじゅん)が臨書した王羲之(おうぎし)の「蘭亭序」を、唐の太宗(たいそう)が石に刻させたと伝承される拓本です。この「呉炳本」は、北宋時代に原石が破損される前にとられた「五字未損本」として伝わる稀少な旧拓本で、元の呉炳が所蔵したことからこの名があります。元の倪瓚(げいさん)、明の沈周(しんしゅう)、清の王文治(おうぶんち)など、民国期までの歴代の名家が題跋を付し、民間で逓伝してきたことがわかります。

不折と槐安が収集活動を展開した明治40年代~昭和10年代は、清朝が崩壊し、宮廷や民間に所蔵されていた書画の名品が流出して、日本にも流入してきた時期にあたります。

中国の文化に造詣の深い当時の貴族や財界人、学者、芸術家たちは、この好機を逃すまいと収集に努め、不折と槐安もまた、収蔵家や書肆・美術商、学者・芸術家など様々な人脈を介してコレクションを築いていったのです。

それでは清朝が崩壊するまではどうだったのでしょうか。清時代のコレクションの変遷に目を移してみましょう。

中国では明時代(1368~1644)の中期以降、経済発展が著しかった江南地方を中心に、書画の収蔵が盛んに行われました。16世紀には、項元汴(こうげんべん/1525~90)という収蔵家を筆頭に、江南では宮廷を凌ぐほど民間のコレクションが充実しました。

清時代(1616~1912)に入ると、17世紀には明・清両朝に仕えた孫承沢(そんしょうたく/1593~1676)や梁清標(1620~91)をはじめ、華北地方の収蔵家が江南から多くの書画を獲得して、良質のコレクションを築きました。

しかし、18世紀になると、彼ら民間の収蔵品は、次々に宮廷に吸収されることとなります。清朝の皇帝たちが書画の収集に意を注ぎ、特に乾隆帝(位1735~96)の治世には、最も壮大な宮廷コレクションが形成されました。清朝宮廷の書画コレクションの内容は、『秘殿珠林(ひでんじゅりん)』『石渠宝笈』の初編・続編・三編によって窺うことができます。

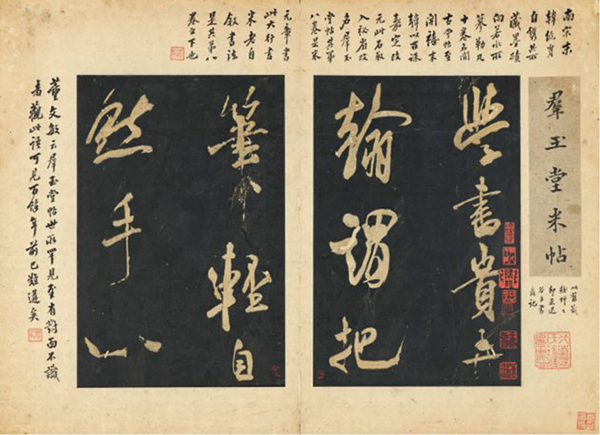

群玉堂米帖(ぐんぎょくどうべいじょう) 韓侂冑(かんたくちゅう)編 編纂=南宋時代・12~13世紀 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(東博前期展示)

南宋の韓侂冑が家蔵の書を選び、向若水(しょうじゃくすい)に刻させた『閲古堂帖(えつこどうじょう)』は、後に『群玉堂帖』と改称されました。これは全10巻中、北宋の米芾(べいふつ)の書を収める巻8の後半部にあたる零本で、完本が現存しない『群玉堂帖』の稀少な作例です。清時代に孫承沢らが旧蔵し、翁方綱(おうほうこう)、李宗瀚(りそうかん)らが題跋を付します。翁方綱は、本紙冒頭の脇に付された題簽を孫承沢の書であると指摘しています。

草玄閣次韻詩冊(そうげんかくじいんしさつ) 張経(ちょうけい)他筆 元時代・至正23年(1363) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(東博前期展示)

元の官僚、詩人の楊維楨(よういてい)は、松江(上海市)の自邸に築いた草玄閣の落成記念に詩を詠みました。本作は、その七言律詩に対して楊の門生ら元人19家が唱和して記した書を合装した一冊です。清時代には、梁清標の手を経て宮廷コレクションとなりました。『石渠宝笈』初編(御書房)に収録されます。

一方、民間における書画の収蔵や鑑賞も依然、活況を呈しました。18~19世紀には、碑帖に執心した翁方綱(1733~1818)や李宗瀚(1769~1831)らのコレクションが知られ、貿易で栄えた広東地方では、呉栄光(ごえいこう/1773~1843)や潘正煒(はんせいい/1791~1850)らの収蔵家が輩出しました。

激動の清末から中華民国期には、宮廷コレクションが存続の危機を迎える一方で、民間では楊守敬(ようしゅけい/1839~1915)、端方(たんぽう/1861~1911)、羅振玉(らしんぎょく/1866~1940)など、日本とも関係の深い収蔵家たちが、世情に左右されながらも旺盛な活動を展開しました。そして、辛亥革命(1911~12)を契機として、宮廷や民間の書画は海外にも流出し、日本でも質の高いコレクションが形成されることとなったのです。

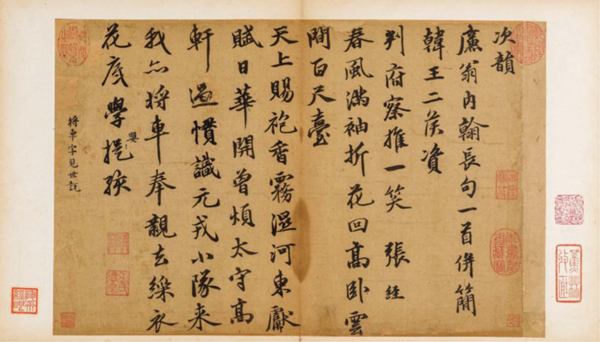

楷書前後出師表巻(かいしょぜんごすいしひょうかん)(部分) 祝允明(しゅくいんめい)筆 明時代・正徳9年(1514) 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(東博後期展示)

明時代中期の代表的な文人である祝允明が、無錫(江蘇省)の収蔵家の華夏(かか)から依頼されて、諸葛亮「前後出師表」を書写した一巻です。三国時代・魏の鍾繇(しょうよう)を彷彿させる、ふっくらとした字姿の小楷は、古雅な趣をたたえます。翁方綱らの跋文があり、広東の収蔵家である潘正煒、伍元蕙(ごげんけい)らが旧蔵しました。

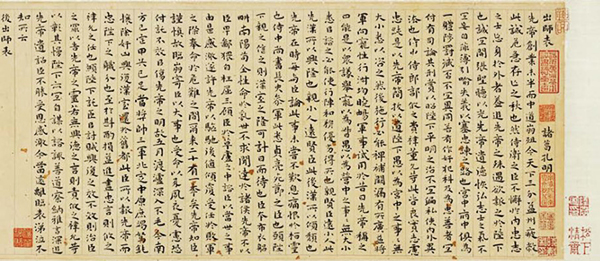

行書文語巻(ぎょうしょぶんごかん)(部分) 張栻(ちょうしょく)筆 南宋時代・12世紀 高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵(東博後期展示)

張栻は南宋の官僚で、朱熹(しゅき)、呂祖謙(りょそけん)とともに東南三賢と称された大学者です。これは北宋末の諫官、某氏の行状と国家を論じた一巻で、伝存する張栻の書の作例として貴重です。清末の盛昱(せいいく)や羅振玉、山本二峯(悌二郎)らが旧蔵し、羅振玉の跋文と山本所蔵時に記された長尾雨山(甲)の跋文があります。

中国伝統の文化を受け継いだ中村不折と高島槐安のコレクションは、本人やご家族らの尽力で戦火をくぐり抜け、文字通り懸命に護持され、今に伝えられてきました。

本展を通して、書画を愛してやまなかった両氏をはじめ、日中の収蔵家たちに、思いを馳せていただけますと幸いです。

| 清朝書画コレクションの諸相―中村不折・高島槐安収集品を中心に― 編集:台東区立書道博物館 編集協力:東京国立博物館 九州国立博物館 発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団 定価:1,200円(税込) ミュージアムショップのウェブサイトに移動する |

|

| 記事URL |

posted by 六人部克典(登録室) at 2021年01月29日 (金)

本館特別4室にて開催中の、親と子のギャラリー「まるごと体験!日本の文化」。

本展では、東京国立博物館のコレクションのうち「浮世絵」「うるし」「きもの」「よろい」をテーマとした4つのコーナーからなる体験型展示をお楽しみいただけます。

大人も子どもも楽しめる会場の様子を一部ご紹介します。

※会場内では消毒等、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底して行っています。

※本展はデジタルコンテンツや複製品を用いた体験型展示です。体験のモチーフとなっている作品は展示していません。

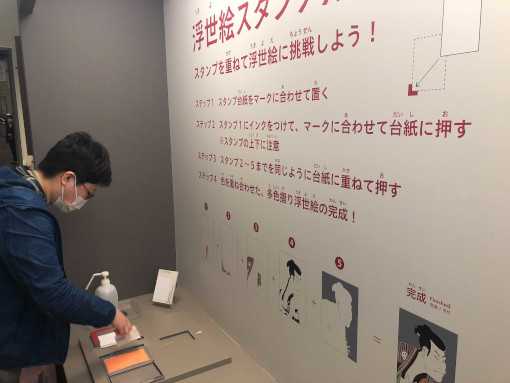

【浮世絵コーナー】

江戸時代(17~19世紀)の人々の姿や世の中の様子を描いた浮世絵。

会場の壁面にずらっと並んでいるのは、多色摺り浮世絵版画の、現代につくられた複製品です。版を重ねて色鮮やかな浮世絵版画ができるまでの工程をご覧いただけます。

制作:公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団

(原作品:重要文化財 三代目大谷鬼次の江戸兵衛 東洲斎写楽筆 江戸時代・寛政6年〔1794〕)

また、会場内ではスタンプを重ねて浮世絵版画のしくみを体験することができます。

はがき大の台紙に、色とりどりのインクで版を重ねていきます

銀色のスタンプで、メタリックな背景「雲母(きら)ずり」も再現!

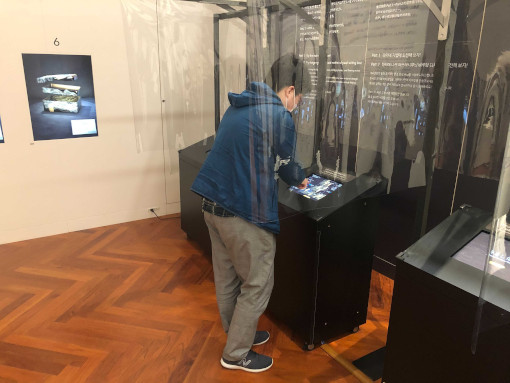

【うるしコーナー】

「ウルシノキ」の樹液を、器の表面に塗り重ね飾ったものを漆工芸とよびます。

この樹液に色をつけたり、漆を接着剤のように使い金属の粉を蒔(ま)きつけたり、金属や貝殻の薄い板を貼りつけたりと、さまざまなテクニックで文様を表します。

会場のタッチ端末では、漆工芸に用いられるテクニックを学びながら、尾形光琳(おがたこうりん)の代表作である国宝「八橋蒔絵螺鈿硯箱(やつはしまきえらでんすずりばこ)」を題材としたオリジナルの漆の箱をデザインできます。

感性のおもむくまま、箱に文様を配置していきます

完成したデザインは、会場内の画面に作者名とともに展示されます!

デザインしたオリジナルの漆の箱は、ペーパークラフトの型紙データとして、会場でお手持ちの携帯端末等にダウンロードできます。ダウンロードしたデータはご自宅で印刷の上、組み立ててお楽しみいただけます。

※土日祝日は会場で型紙データの印刷サービスを実施します。

組み立てると手のひらに乗るサイズの箱になります

【よろいコーナー】※2月7日(日)まで

日本のよろいは、武士が合戦の時に着て身を守るだけではなく、自分の活躍をアピールするために、力強く、そして美しくつくられています。

このコーナーでは、よろいの構造がわかる着付け動画をご覧いただけます。

※本動画は当館YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

また、現代につくられたよろいの展示により、伝統的な技法をじっくり観察できます。

畳に上がり、よろいを間近で観察できます(よろい制作:甲冑工房丸武)

【きものコーナー】※2月9日(火)から

日本の民族衣装として知られるきもの。江戸時代のはじめ(17世紀)には、雛形(ひいながた)と呼ばれる、きもののファッション雑誌が刊行されていました。

このコーナーでは雛形をモチーフにしたぬりえに思い思いの色をぬって、細かい模様やデザインの工夫をお楽しみいただける予定です。

ぬりえイメージ

当館で展示している作品の数々とあわせてご覧いただくと、日本の文化の奥深さをより感じていただけます。

本展は2月28日(日)まで開催しています。

※よろいコーナーは2月7日(日)まで、きものコーナーは2月9日(火)からです。

※本展は、オンラインでの事前予約(日時指定券)制となっております。

詳しくはウェブサイトをご確認ください。

カテゴリ:教育普及

| 記事URL |

posted by 苅米紀子(広報室) at 2021年01月28日 (木)

こんにちは。研究員の高橋です。

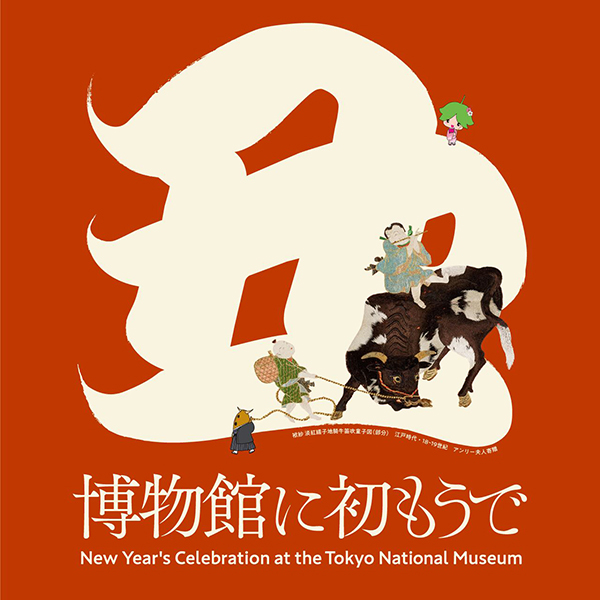

特集「博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり」も、残すところあと数日。

展示はモーご覧になりましたでしょうか?

牛水滴 渡辺近江大掾正次作 江戸時代・17世紀

じつはこの特集、いたるところにさまざまな小ネタが仕込まれています。

例えば、次の章立てタイトルをよく見てみてください。何か気づきませんか?

第1章 牛にまつわる信仰史

第2章 牛と共同した暮らし

第3章 牛車と王朝の様式美

第4章 描写された牛の姿形

すべて平仮名にしてみるとわかりやすいかもしれませんね。

そう。よく見ると、4つの章立てタイトルすべてに、【ウシ】という言葉がまぎれ込んでいるのです。

信仰史【しんこウシ】

共同し【きょうどウシ】

様式美【よウシきび】

描写【びょウシゃ】

こんなかんじで、遊び心をふんだんにちりばめた展示ですが、出陳されている作品数もかなりのもの。

広くはない展示スペースに、60件もの牛にちなんだ作品たちが、ひしめきあっています。

(ちなみに「ひしめく」は「犇く」と書きます。牛×3!)

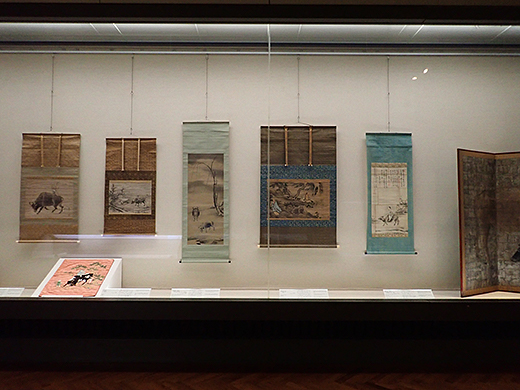

「第4章:描写された牛の姿形」展示風景

とくに、第4章の展示ケースはまさにギュウギュウ。ちょっと密ですね(笑)

なんと、本来はここに展示予定であった、第4章のメインの作品も並べるのが難しくなってしまいました。

そこで、ちょうど表具の「片輪車」が共通することから、お隣の牛車コーナー(第3章)に移したのでした。

重要文化財 駿牛図断簡 鎌倉時代・13世紀

そのメインの作品というのが、こちらの「駿牛図断簡」(すんぎゅうずだんかん)です。

牛車を引く優れた牛を描いた作品で、元は絵巻だったものが切り取られ、掛軸に表装されています。

後ろを振り返る美しい牛の姿から、名付けたニックネームは「見返り美牛図」!

絶妙な墨の濃淡によって牛の立体感を見事に表し、筆線を引き重ねた細部描写もたいへん緻密です。

数ある牛の絵のなかでも、その優美さはピカイチといってもよいのではないでしょうか。

駿牛図断簡 拡大図

さて、今回の特集は、すべてトーハクのコレクション(収蔵品)で構成されています。

トーハクには膨大な数の収蔵品がありますが、ふだん展示で使用されるのは、じつはそのほんの一部です。

そのなかで、今回のような「テーマ展示」は、収蔵品の新たな活用という面で、有効な切り口となります。

例えば「牛」というテーマであれば、ふだんの名品展とは違う角度から、作品に光を当てることができます。

とくに本展では、これまで一度も展示されていない作品や、出陳履歴の少ない作品を積極的に発掘しました。

そして発掘した作品はなるべく多く出したい!と思った結果、このようなギュウギュウ展示となったのです。

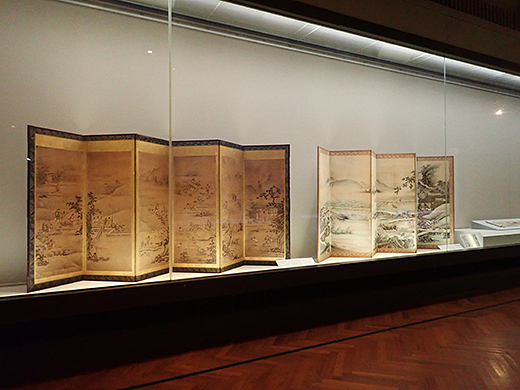

今回が初出陳となる屏風作品

右:四季耕作図屛風(模本) 江戸時代・19世紀 原本:伝狩野元信筆 室町時代・16世紀

左:四季耕作図屛風 江戸時代・17世紀

作品との思いがけない出会いにより、改めてトーハクと縁を結んでほしい、という想いを込めたこの特集。

「密」に対して過敏な昨今ですが、ケース内に密集した牛たちは、じつにほのぼのとした表情をしています。

人の営みを傍らで支え続けてくれた牛のように、本展をはじめとするトーハクのさまざまな試みが、今後の新たな日常を支える、ささやかなきっかけになれば幸いです。

| 博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり 本館 特別1室・特別2室 2021年1月2日(土)~2021年1月31日(日) |

|

| 記事URL |

posted by 高橋真作(文化財活用センター) at 2021年01月22日 (金)

ひろがるネットワーク 米欧ミュージアム日本美術専門家交流事業(2020年開催の報告)

当館では毎年、米欧の研究者を招いて「北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」を行っております。

そのプログラムの中で、当館を会場にして国際シンポジウムを開催していますが、1月30日(土)の今年の国際シンポジウム「日本美術がつなぐ博物館コミュニティー:ウィズ/ポスト・コロナ時代の挑戦」はリモートで行い、その様子をライブ配信することにいたしました。

ライブ配信はどなたでもご視聴できます。

ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業実行委員会2020のページに移動する

さて、ここでは昨年開催した「第6回 北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」の模様をご紹介させていただきます。

2020年2月1日~5日の間、アメリカやヨーロッパから日本美術の専門家および日本の文化財を扱う人を集めて行う恒例の「北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業」を行いました。

6回目となる今回は、当館でのシンポジウム「展示室で語る『日本美術』」を皮切りに、専門家会議、作品取り扱いワークショップ、エクスカーション、フィードバックセッションを東京および京都で実施しました。米欧の11カ国から約30名が参加し、当館をはじめ国立文化財機構の各館や国内のミュージアムの学芸員らと交流しました。

シンポジウムは、当館銭谷館長の挨拶の後、国立民族学博物館の吉田憲司館長から基調講演をいただき、まず今の日本美術史が普及した経緯からミュージアムの種別とその役割、また欧米の日本展示の例などをわかりやすく整理してお話しいただきました。続いて、米欧および当館の4人の学芸員が自館での日本美術展示について事例を交えて発表があり、パネルディスカッションでは、それぞれの日本美術との関わり、各館の取り組み、若年層へのアプローチ等活発な討議が展開し、日本美術の多様性が示されました。

まずは、国立民族学博物館 吉田館長の基調講演から

フリーア美術館 フランク・フェルテンズ博士からは、米国ワシントンDCにある同館での日本美術展示についてお話しいただきました

浮世絵コレクションで有名なホノルル美術館から、スティーブン・サレル氏がハワイでの挑戦について語りました

スイスのチューリッヒ・リートベルグ美術館 カーン・トリン博士は、自身が手がけた「蘆雪」展「神坂雪佳」展を例に、一般へのアプローチの違いをお話しいただきました

当館 松嶋雅人からは、一昨年話題になった「マルセル・デュシャンと日本美術」での試みについて紹介しました

パネルディスカッションは、展示室でみせる日本美術について、和やかかつ活発に意見交換がなされました

シンポジウム後は参加者との交流会も

翌日の専門家会議では、シンポジウムへのコメントから、英国での日本美術活用事例、博物館や学芸員のサステイナビリティ、また実務について、博物館業務に即した議論が交わされました。

持続可能性や輸送実務の課題など、幅広く実務に則した議論が展開しました

きもののワークショップでは、折り紙風の紙を使って、子ども用のきものについて、模様の意味や仕立て方を学びました

書跡ワークショップでは、実際の作品を前に掛物や巻物の取り扱い講義

特別展「出雲と大和」見学

京都国立博物館での刀剣取り扱い講座

東福寺見学

京都での懇親会は、欧米の皆さんにはゆかりの深い山中商会の事務所跡を利用したレストランで開催されました

大徳寺龍光院和尚様による坐禅体験

空気が凛として清々しい体験でした

日本美術品の修理の様子を見学(岡墨光堂)

第16代大西清右衛門様より、茶釜の技法について実物を使って説明を受けました

千總美術館では、現代の京友禅を見ながら染織技法について学びました

最終日にはフィードバックセッションを開催。1週間のプログラムを振り返りました

これが行われたのは2月の初め、世界中がコロナ禍に見舞われる直前の出来事です。今の状況では、米欧からこれだけの人を集めて事業を行うことは夢のようで、この後このようなことをいつ行えるかもわかりません。しかし、この交流でつちかったネットワークを大切に生かし、日本美術で何ができるのか、またトーハクが世界に向けて何を発信していけるのか、探っていきたいと思います。

東福寺にて

永井和尚を囲んで

| 記事URL |

posted by 鬼頭智美(広報室長) at 2021年01月18日 (月)