1089ブログ

記念シンポジウム「中国皇帝コレクションの意味-書画における復古と革新-」が開かれました

歴史的大展覧会・特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」の開催を記念して、国際シンポジウム「中国皇帝コレクションの意味」-書画における復古と革新-」が、7月5日から6日の2日間にわたって開催されました。

まず、銭谷眞美 東京国立博物館長からご挨拶を申し上げたあと、馮明珠 國立故宮博物院院長からのメッセージが代読され、基調講演が行われました。

何傳馨氏(國立故宮博物院副院長)「國立故宮博物院書画コレクションの淵源」

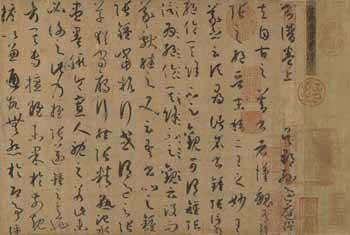

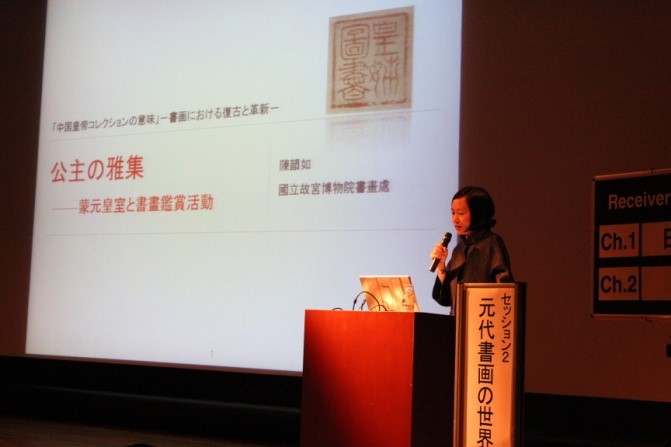

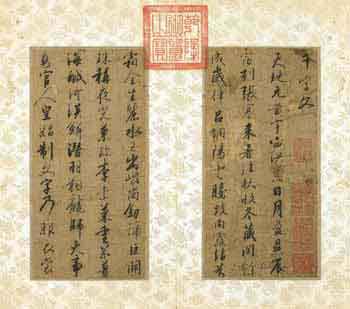

草書書譜巻(そうしょしょふかん)(部分) 孫過庭筆 唐時代・垂拱3年(687)

~8月3日(日) 東京国立博物館のみで展示

最新の光学的調査の結果を踏まえながら、故宮コレクションの歴史が、書画に捺されている収蔵印と、貴重な画像から解き明かされていきました。書法史を中心としたひろく中国文化史を研究する何副院長のご講演は、書画の伝来を通じて中国の歴史や思想にまで及ぶ、広範な内容を扱うもので、現在の故宮コレクションがどのような意味を持っているのかを、何先生独自の典雅な口調で教えていただきました。

セッション1は「唐から宋へ、中国から日本へ」と題して、日本と中国の文化交流に焦点をあてた内容です。

丸山猶計(九州国立博物館)「王羲之と小野道風」

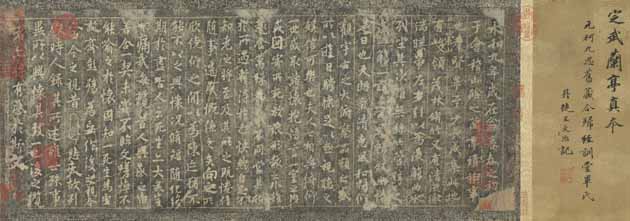

定武蘭亭序巻(ていぶらんていじょかん) 王羲之筆 原本:東晋時代 永和九年(353)

10月7日(火)~11月30日(日) 九州国立博物館のみ展示

王羲之書法の特質である流麗な筆法は古くから日本でも愛された過程について、細かな文献的な例証と実例をもとに述べられました。王羲之の書法が、先般おこなわれて大好評を博した「和様の書」の源流でもあったなんて、日本と中国の深い縁を感じますね。

塚本麿充(東京国立博物館)

「皇帝コレクションにおける模写・模造事業―乾隆帝の書画コレクションと狩野派―」

桃花図頁(とうかずけつ) 南宋時代・13世紀

全期間 東京国立博物館のみ展示

杏花図頁(きょうかずけつ) 馬遠筆 南宋時代・13世紀

全期間 東京国立博物館のみ展示

18世紀における清朝宮廷と狩野派の模写事業のそれぞれの特質が明らかにされ、この展覧会を機会に同じアジアの博物館としての東博と故宮のコレクション比較研究が進展していくことへの希望が述べられました。

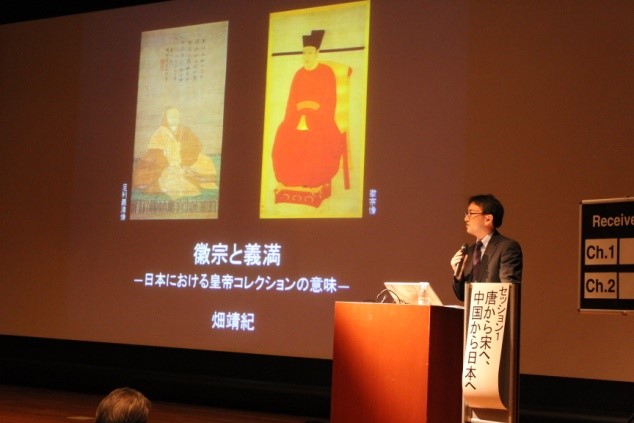

畑靖紀(九州国立博物館)「徽宗と義満―日本における皇帝コレクションの意味―」

子穌鐘(しそしょう) 春秋時代・前7~前6世紀

全期間 東京国立博物館・九州国立博物館で展示

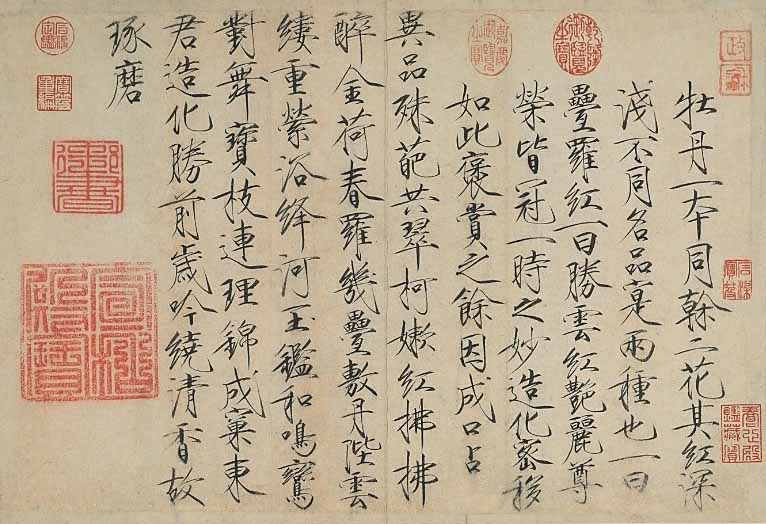

楷書牡丹詩帖頁(かいしょぼたんしちょうけつ) 徽宗 北宋時代・12世紀

~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみ展示

足利将軍家のコレクションである東山御物の成立と、北宋の徽宗コレクションが密接な関係をもっていることが述べられました。日本でも国宝になっている多くの中国書画ですが、そのコレクションの淵源は北宋にあったんですね。今後、ますます研究の進展が期待されます。

弓野隆之氏(大阪市立美術館)

「蘇軾「寒食帖」と米芾「草聖帖」―台北と大阪を結ぶ縁」

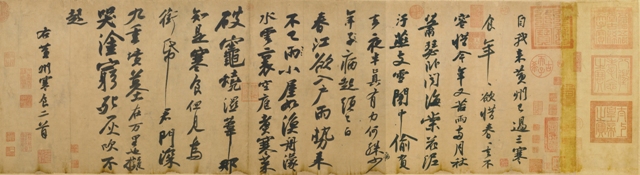

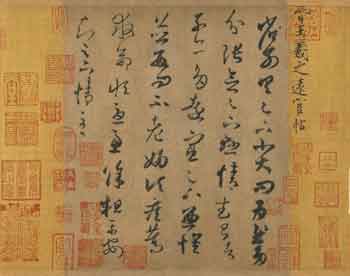

行書黄州寒食詩巻(ぎょうしょこうしゅうかんしょくしかん) 蘇軾筆 北宋時代・11~12世紀

8月5日(火)~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみ展示

草書論書帖頁(草聖帖)(そうしょろんじょじょうけつ(そうせいじょう)) 米芾筆 北宋時代・11~12世紀

~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみ展示

本展覧会の後期の目玉作品である「寒食帖」がもとは日本にあったこと、それを仲介したのが同じ原田悟朗という人物であったこと、そして、米芾「草聖帖」が現在、台北と大阪市立美術館に分蔵された経緯についての研究発表でした。この時期に成立した阿部コレクションを所蔵する大阪市立美術館の学芸員としての説得力あるお話しに、聞き入ってしまいました。作品の伝来には必ずそれを伝えようとした人々の歴史があることも、あらためて認識させられました。

二日目はセッション2「元代書画の世界」からはじまりました。

湊信幸(東京国立博物館客員研究員)「元末四大家―文人画の確立―」

漁父図軸 呉鎮(ごちん)筆 元時代・至正2年(1342)

~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみ展示

具区林屋図軸(ぐくりんずじく) 王蒙(おうもう)筆 元時代・14世紀

8月5日(火)~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみ展示

今回その代表作が一挙に来日している元四家の山水画について、日本にはほとんど伝来していない最も中国絵画らしい中国絵画であること、そしてその美的特質が語られました。東博の中国絵画担当として本展の開催にも長年努力されてきた湊氏の研究発表は、ようやくこの日を迎えることの出来た喜びを感じさせるものでした。湊氏がはじめて台湾に行かれたのはまだ大学院生であった1973年のことだったそうです。その日から今日の日が来ることを心待ちにしていたという言葉は、私たちの心を打つものでした。

陳韻如氏(國立故宮博物院書画処)「公主の雅集:モンゴル皇室と書画鑑蔵活動」

羅漢図 劉松年(りゅうしょうねん)筆 南宋時代・13世紀

10月7日(火)~11月30日(日) 九州国立博物館のみ展示

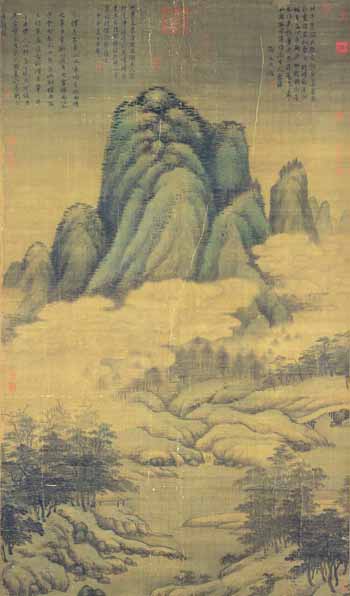

雲横秀嶺図軸(うんおうしゅうれいずじく) 高克恭(こうこくきょう)筆 元時代・14世紀

~8月3日(日) 東京国立博物館のみ展示

いままで文化的暗黒時代と考えられていた元時代でしたが、実は活発な書画鑑賞活動が行われていたことを、皇帝の姉であった祥哥刺吉(センゲラギ)のコレクション活動から述べるものでした。湊氏の発表された文人画の成立とともに、北京でも書画が鑑賞され、それらのうちの何点かがいま日本でも展観されようとしているとは、驚きです。

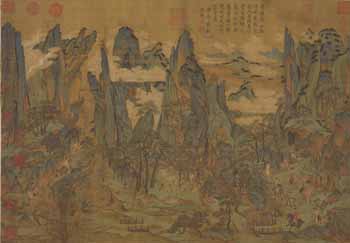

竹浪遠氏(黒川古文化研究所)「乾隆帝が見た江南山水画―伝巨然「蕭翼賺蘭亭図」を中心に―」

蕭翼賺蘭亭図軸(しょうよくたんらんていず) 巨然(きょねん)筆 南唐時代・10世紀

~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみで展示

明皇幸蜀図軸(めいこうこうしょくずじく) 唐時代・10世紀

~8月3日(日) 東京国立博物館のみ展示

「江南山水」とは中国の江南地方に源を発する山水画で、文人画の基礎ともなったものです。黒川古文化研究所に所蔵される董源「寒林重汀図」とともに、今回展示されている巨然「蕭翼賺蘭亭図」について、その清宮における受容史にまでおよぶ内容でした。実際に故宮で調査された詳細なデータをもとにした緻密な考証は、さすがとうならされました。

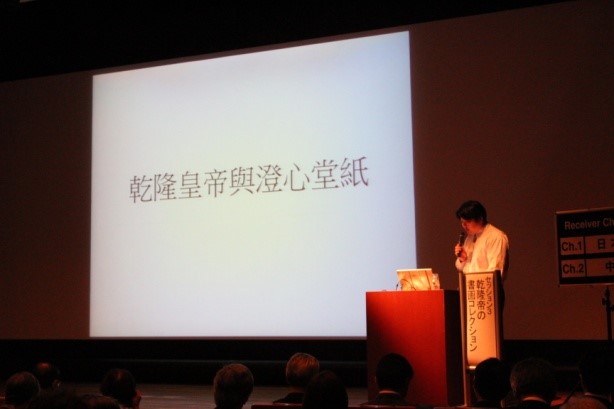

つづいて、セッション3「乾隆帝の書画コレクション」です。

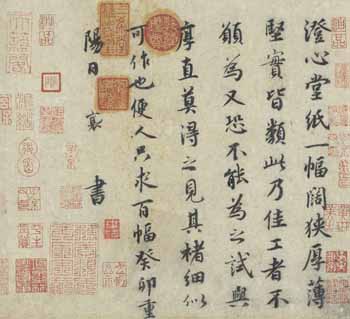

何炎泉氏(國立故宮博物院書画処)「乾隆帝と澄心堂紙」

行書澄心堂帖頁(ぎょうしょちょうしんどうじょうけつ) 蔡襄(さいのう)筆 北宋時代・嘉祐8年(1063)

~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみで展示

行書千字文冊 高宗筆 南宋時代・紹興23年(1153)

~9月15日(月・祝) 東京国立博物館のみで展示

伝説に覆われた名紙「澄心堂紙」について、出品作である蔡襄「行書澄心堂帖頁」がまさにその名紙にふさわしいこと、そしてその名紙が清時代にも模倣されて作られていくことが、具体的な作例から示されました。故宮で日々作品に接しているからこそ出来る緻密な材質研究に、すぐに展示場に駆け込んで各々の紙質を見比べた気持ちにさせられました。

富田淳(東京国立博物館)「徽宗の7璽と乾隆帝の8璽について」

草書遠宦帖巻(そうしょえんかんじょうかん) 王羲之筆 (原本)東晋時代・4世紀 ~8月3日(日) 東京国立博物館のみで展示

紫檀多宝格 清時代・乾隆年間(1736~1795) 全期間 東京国立博物館・九州国立博物館で展示

「古稀天子之宝」「八徴耄念之宝」玉璽 清時代・乾隆45年・55年(1780・1790) 全期間 東京国立博物館・九州国立博物館で展示

研究発表の最後は、今回の展覧会のワーキングチーフでもある富田からの革新的な学説です。徽宗と乾隆帝の鑑蔵印の押方が、それぞれの歴史性を意図していること、そして天円地方という伝統的な中国の世界観を反映しているのではないかという説でした。「神品至宝」展でも多宝格をかたどった会場構成になっていますが、まさに展覧会の構成やその意味を総括する研究発表でした。

続いて、総合討論が行われました。

何傳馨 副院長と富田による司会で、「皇帝コレクションの意味」について活発な議論が行われました。何氏は皇帝コレクションが単なる美術コレクションではなく、中国の歴史、文化、思想そのものであると述べられ、弓野氏からは、皇帝コレクションを今こうして見ることのできる時代になったことを喜びたいとの発言がありました。また湊氏からは、これから全アジア的な視点から日本や故宮コレクションの研究が進んでいくことへの期待が述べられました。

最後に、島谷弘幸 東京国立博物館副館長から閉会の辞があり、二日間にわたる書画シンポジウムは無事に終了しました。

最後に、ここにつどった内外の研究者、そして聴衆の方々には一つの共通点があります。それは皆が、故宮コレクションに感動し、それによって育てられ、そしてこれからも守り伝えて行こうとしている人々だということです。この素晴らしい二日間を提供いただきました皆様に、そして、ご参加いただいた皆様に心よりお礼を申し上げます。まことにありがとうございました。

記念シンポジウムは、九州国立博物館でも「中国皇帝コレクションの意味―工芸における復古と革新―」と題して、10月25日(土)に開催予定です。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室 at 2014年07月24日 (木)

本館1階11室に入ると、おなじみの文殊菩薩騎獅像および侍者立像が見えます。

重要文化財 文殊菩薩騎獅像および侍者立像 康円作 興福寺伝来 鎌倉時代・文永10年(1273)

でもいつもの展示と何かが違う…

仏像が正面向きではなく、斜め向きに展示され、台には波が描かれています。

じつはこの文殊菩薩像は、4人のお供を従えて、海を渡っているのです。

おそらくこのお像が造られた鎌倉時代の人々は、この波があるとわかったうえで見ていたのでしょう。

でも今では、文殊菩薩像が海を渡るということを知らない人も増えました。

そのため、その仏像がどんな仏像なのかを理解するための仕掛けとして、斜めに置き、歩いていることを印象付け、波を表して場面を伝えるようにしました。

波の上を歩きながら、まっすぐ前を見つめる姿に強さすら感じます。

14室に進むと、仏像が展示されているケースの中に水色と紫色のリボンが敷かれています。

十二神将像の展示

水色のリボンの上の仏像と、紫色のリボンの上の仏像とでは、なにか違いがあるのでしょうか?

それぞれの色のリボンの上の仏像とを比べてみてください。ヒントは仏像の足元の小さなパネルです。

例えば写真は十二神将。京都浄瑠璃寺に伝わったものと、神奈川の曹源寺所蔵のものから、姿勢や持物が似ているものを隣同士に並べています。

じつはそれぞれ、貴族の好みと、武士の好みが表れていると考えられる作品です。

顔つきや着ているものを比べながら、どちらが貴族好みでどちらが武士好みかを考えてみてください。

いつもと違った展示室に驚かれる方も多いかもしれません。

これは、おとなもこどもも「なんだろう?」を「なるほど!」にできる展示「親と子のギャラリー」。

暑さが厳しくなり、学校はそろそろ夏休み…という時期に合わせ、毎年おこなっている特集です。

今年は仏像をテーマに、8月31日まで、本館11室と14室で行っています。

お子様対象のワークシートも、仏像を鑑賞するときのヒントになるでしょう。

ワークシートは11室入口にあります。

こちらのページからPDFダウンロードも可能です。

夏休みのひととき、仏像を楽しんでみてはいかがでしょうか。

展示情報

親と子のギャラリー「仏像のみかた 鎌倉時代編」 2014年6月10日(火)~8月31日(日) 本館11・14室

関連事業

講演会「夏休みの宿題 -わたしの仏像自由研究―」 2014年8月23日(土)13:30~15:00 平成館大講堂

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2014年07月21日 (月)

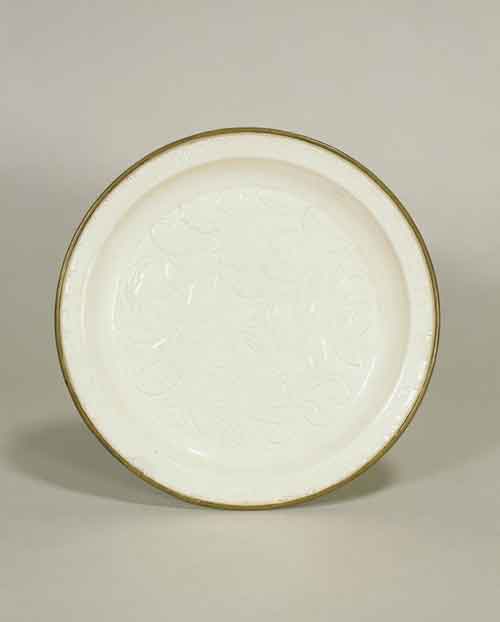

青磁輪花碗 中国・汝窯 北宋時代・11~12世紀 台北 國立故宮博物院蔵

青よりも白く、やや灰色を帯びる。この青磁の色は「雨過天青」、つまり雨上がりのしっとりと水気を含んだ空の色と称されます。それは観る者の気持ちを静めるような穏やかな青色です。

台北 國立故宮博物院には、清(1644~1912)の乾隆帝(在位1735~95)が苦心して集めたといわれる北宋の汝窯青磁が21点収蔵されています。じつは、汝窯青磁の作品は、いま世界にわずか70点余りしかのこっていません。台北故宮が世界に誇るその貴重な汝窯青磁が、いま「神品至宝」展において公開されています。

南宋時代(1127~1279)に周煇(しゅうき)によって著わされた『清波雑志』(せいはざっし)という書物によると、汝窯とは北宋の宮廷が命じて青磁を作らせた窯であり、その釉には瑪瑙(めのう)の粉を入れたといいます。また、宮廷に納めるために厳しく選別され、適わなかったものは民間において売ることが許されたが、周煇の生きた時代(つまり南宋時代早期)にはすでにとても稀少な器であったと記されています。

北宋時代は、陶磁器がその魅力を余すところなく開花させた時代です。とくに華北地方では、定窯(ていよう)や耀州窯(ようしゅうよう)、磁州窯(じしゅうよう)といった一大生産地において、白磁、青磁、白釉陶器などのそれぞれ個性豊かな器が生み出されました。無駄なく洗練された形、力強さと繊細さを兼ねそなえた気品高い彫り文様をともにそなえるそれらは、芸術の盛期であった北宋時代を象徴する陶磁器として評価されています。

白磁蓮花文盤 中国・定窯 北宋時代・11~12世紀 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵

器面いっぱいに、流麗な蓮花文が彫りあらわされています。定窯白磁、北宋時代の優品です。

白地黒掻落し牡丹文枕 中国・磁州窯 北宋時代・12世紀 横河民輔氏寄贈 東京国立博物館蔵

陶胎に白土をかけ、さらにその上に黒い土をかけて文様を彫り、表層の黒土のみを削り落して白と黒のコントラストによる装飾をあらわす、いわゆる搔落としの器。巧みな造形・装飾表現に、気品が漂います。

都汴京(現在の開封)に近い汝州(河南省中西部)も、民間向けの白磁や青磁、黒釉陶器などをさかんに生産していた地域でした。そして1980年代後半、宝豊県の清凉寺(せいりょうじ)に窯址が発見されます。発掘にあたった河南省文物考古研究所によって、北宋末、およそ哲宗(在位1085-1100)・徽宗(1100-25)の治世にあたる時期に、とりわけ上質の青磁を焼造していたことが報告されました。現在のところ、この清凉寺窯は文献にいう「汝窯」にあたると考えられる有力な窯の一つです。

あらためて汝窯青磁をみてみると、先に挙げたような北宋時代の陶磁器の中にあって、ただ深遠な青一色の釉調で人々を惹きつける汝窯青磁は別格といえます。底部の見えないところまでゆきとどいた丁寧なつくりで、器形にはどこかおっとりとしたところがみられます。金属器のように鋭く、潔い造形を魅力とする他の陶磁器とは別の、堂々たる風格を感じさせます。

青磁槌形瓶 中国・汝窯 北宋時代・11~12世紀 台北 國立故宮博物院蔵蔵

同底部

乾隆帝がその釉調の美しさと、北宋末の皇帝徽宗の運命を想って詠んだ詩が刻まれています。底まで釉が総掛けされ、汝窯特有の小さな支釘痕が5つのこっています。

汝窯青磁は、現存作例がきわめて少なく、その発生と展開についてまだわからないことが多くのこされています。ところで、その稀少な汝窯青磁が、じつは日本にも伝わっていました。(東洋館5室特集「日本人が愛した官窯青磁」において展示中)

青磁盤 中国・汝窯 北宋時代・11~12世紀 個人蔵 川端康成旧蔵

10月13日(月・祝)まで東洋館5室にて展示

かつて文豪川端康成(かわばたやすなり)が愛蔵した器としても知られるものです。

この作品は、日本人がまだ故宮コレクションの汝窯青磁についてよく知らなかった1950年代に、日本で見いだされたものです。もちろん、清凉寺窯の本格的な調査も行なわれていない時代です。

このように、中国青磁にひろく親しみ、大切にまもり伝えてきた日本には、中国ではなかなかみることのできない意義深い貴重な青磁作品が今日まで伝わっているのです。清の乾隆帝を魅了した汝窯青磁と、海を越えた奇跡の汝窯青磁。この機会にぜひ、合わせてご覧ください。

関連展示・記事

特集「日本人が愛した官窯青磁」 2014年5月27日(火)~10月13日(月・祝) 東洋館5室

1089ブログ「日本人が愛した官窯青磁」

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(保存修復室研究員) at 2014年07月17日 (木)

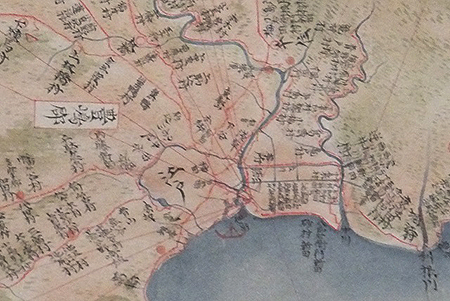

6月23日(火)から平成館企画展示室で、特集「伊能忠敬の日本図」を開催しています(~8月17日(日))。展示室では、皆さんガラスに顔をこすりつけるようにして見入っておられます。私はいつも、申しわけないなあと思いながらその横を通り抜けています。展示ケースのガラス面から展示している壁までの距離がかなり離れているからです。

展示風景

当館の伊能図を展示する機会は少なく、2003年の特別展「伊能忠敬と日本図」で所蔵する全点を展示した他は、長期に貸し出していた九州国立博物館や他館の展覧会での展示を含めても、この10年ほどの間で数えるほどしかありません。それらの機会に原品をごらんになった方々の共通の印象は、その巨大さと精細さ、そして美しさです。

伊能図は巨大です。縦がいちばん長い関東地方の図は3m近くあり、ふり仰いで見ることになります。この大きさの感覚は、原品でなければなかなか実感することができません。

その一方で伊能図は精細です。忠敬たちが十数年にわたって測量した道程が髪の毛ほどの細い朱色の線でくねくねと書き込まれ、文字どおりゴマ粒のような地名がびっしりと図を埋めています。この厖大な情報が歩き続けることによって得られたという事実に気づく時に、私たちはあらためて忠敬がなぜ偉大であるのかを理解できます。

地図作りには最後に、蓄積された情報を取捨選択し、限られた平面の中に埋め込んで、わかりやすく見せるという、ある意味ではいちばん難しい作業が待っています。伊能図はこれに最も成功した事例の一つで、その美しさの源になっています。

とは言え、最初に申し上げたとおり展示ケースの中の図をガラス越しに見ているのでは、なかなかわかりづらいのも事実です。三つほど解決策をご紹介しましょう。

一つは、ミュージアムでの美術鑑賞を愛好される方はよくごぞんじですが、単眼鏡持参で来館されることです。空から日本を見下ろしたような感覚も味わうことができます。二つめはデジカメで撮影してみることです。伊能図は館蔵品なので、フラッシュを使わなければ展示品を撮影していただくことができます(撮影の際は他のお客様にご配慮をお願いします)。さすがにスマートフォンのカメラでは精度が追いつかないようですが、光学ズーム機能のあるデジカメであれば、望遠で多少手ブレがあっても、これくらいに写ります(執筆者撮影)。

展示室にてデジカメでズーム撮影した画像

三つめは最新のデジタル技術で作成された超高精細画像を楽しんでいただくことです。

東洋館地下のミュージアムシアターでは、9月28日(日)までの水~日曜日にVR(バーチャルリアリティ)作品「伊能忠敬の日本図」を上映しています。伊能図の美しさ、面白さがもっとよくわかります。夏休み期間中(7月16日(火)~8月31日(日))、小・中学生は無料です。自由研究応援イベントもありますので、親子連れ、お孫さん連れでぜひ足をお運びください。

VR作品「伊能忠敬の日本図」詳細

(TNM&TOPPANミュージアムシアター ウェブサイト)

【関連事業】

講演会「伊能忠敬の日本図」 2014年7月19日(土) 13:30~15:00 平成館大講堂

ミュージアムシアター自由研究応援イベント「見て、知って、歩いて、伊能図を体感しよう!」

インタラクティブ映像展示「不思議なライトで伊能図を見てみよう!」 2014年7月16日(火)~8月31日(日)

伊能忠敬 歩測ワークショップ「めざせ伊能忠敬!トーハクをはかろう!」 2014年8月1日(金)~3日(日)

伊能忠敬 歩測ワークショップ「めざせ伊能忠敬!トーハクをはかろう!」 2014年8月15日(金)~17日(日)

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2014年07月15日 (火)

多くの人々の長年の努力によって開催の運びとなった「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」。同時期に東洋館では名品を公開しています。この記念すべき歴史的展覧会で、東洋館では何を展示すべきなのか、迷った末に選ばれたのが「来舶清人」というテーマでした。

江戸時代の日本に最も影響を与えた画家は、「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」展で展示されている趙孟頫(ちょうもうふ)でも倪瓚(げいさん)でもありません。彼らの真筆は國立故宮博物院が開院するまでほとんど見ることができなかったからです。その代わり、日本に大きな影響を与えたのは、「来舶清人」(らいはくしんじん)と呼ばれる、長崎にやってきた中国の文人たちでした。

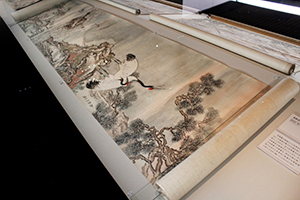

「日本にやってきた中国画家たち─来舶清人とその交流─」の展示風景(東洋館8室にて、7月27日(日)まで展示)

彼らには大きな特徴があります。ほとんどが浙江や福建(閩浙(びんせつ)地方といいます)の出身なのです。当時、政治文化の中心であった北京とは遠く離れた、いわば、「地方」文人ということになります。

富士真景図 方済(ほうさい)筆 中国 清時代・18~19世紀 個人蔵

富士山を得意とした中国人画家・方済による作品。安房の国(千葉)に漂流する途中で富士山を見たと言われています。

中国人が富士山を描くなんて、不思議な気分ですが、当時の日本人も珍しがって求めたのでしょう。

蘭竹石図 羅清(らせい)筆 中国 清時代・光緒元年(1875) 個人蔵

羅清は広東省出身の文人画家。来日し、なんと浅草寺で、友人の松本良順のために描いた作品です。「指頭画(しとうが)」とよばれる、筆ではなく「指」で描いた作品です。

絢爛たる北京の書画に見慣れた私たちの眼にうつる彼らの作品は、とても個性的です。たとえば沈南蘋(しんなんぴん)。その画風は、北京で流行していた清廉な正統文人画と比較すれば、濃彩を多用した、保守的なものです。しかし江戸時代の日本人は、宋から明の花鳥画の趣を残した沈南蘋の画風を愛し、積極的に受容しました。

「鹿鶴図屏風」 沈南蘋筆 中国 清時代・乾隆4年(1739) (山崎達夫氏寄贈)

中国にも残っていない沈南蘋の代表作! 中国にはない日本屏風の形式であることからも、帰国した沈南蘋に日本から「注文制作」された作品と考えられています。

「禽獣図巻(模本)」 模者不詳 明治13年(1880)

その画風が明治初年まで大きな影響を与えていたことは、東博に所蔵される模本類からも知られます。

また、浙江省の出身の張莘(ちょうしん)。清初に一世を風靡した惲寿平(うん じゅへい)の画風にならう華麗な花鳥画は、その後、椿椿山(つばきちんざん)らの絵画に影響を与えました。しかし、彼らは中国ではほとんど無名の地方画家たちなのです。浙江・福建と長崎を通じた日本との交流。ここで重要なのは、絵画史は北京にだけにあるのではなく、その周辺の地域や地方にも豊かな絵画文化が息づいているということでしょう。

(左)石榴図、牡丹図(2幅) 張莘筆 中国 清時代・18世紀(林宗毅氏寄贈)

台湾出身の実業家でコレクターであった、林宗毅氏による寄贈。林氏の来歴は、8室映像トランクでも紹介しています。

(右)雑花果蔬図 椿椿山筆 江戸時代・嘉永5年(1852) (2014年10月28日(火)~12月7日(日)まで本館8室にて展示予定)

椿椿山は張莘から清朝花鳥画の描法を学んだといわれています。

東京国立博物館にはたくさんの中国絵画の名品が所蔵されていますが、世界各地からご来館される皆様に見ていただきたいのは、中国絵画の歴史だけではありません。それを守り伝えてきた私たちの地域の歴史もまた、絵画の重要な歴史の一部分として、ご覧になっていただきたいと思っています(そのことは2013年の「江戸時代がみた中国絵画」でも展示してきました)。

國立故宮博物院がある台湾には、中華文明だけではない、豊かな地域文化が息づいています。来舶清人の故郷である福建は、台湾に多くの移民を送り出し、今でも同じ閩南(びんなん)語が話されています。これら来舶清人たちの作品は、地域の交流の歴史を教えてくれる、重要な証人と言えるでしょう。

「中国文人の書斎」展示風景

(左)蔬菜竹彫筆筒 「芷巌周灝」銘 中国 青山杉雨旧蔵 清時代・18世紀 (青山トク氏寄贈)

(右)蟠夔鼎(はんきてい) 中国 清時代・19世紀

「中国文人の書斎」のコーナーでも、「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」展にあわせて、「白菜」の筆筒と「人と熊」と同じ技法の作品が、取り合わせてあります。

アジアの歴史を、一つだけの原則や、統一された一つの価値観で語ることは、決してできません。「台北 國立故宮博物院―神品至宝―」展とともに、東洋館で出会うアジア美術、そして日本に伝えられた中国絵画からは、そのような複眼的なアジアが、豊かな地域文化が息づくアジア世界の姿が、きっと見えてくるに違いありません。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室研究員) at 2014年07月05日 (土)