1089ブログ

ファッショニスタ必見! 特別展「きもの KIMONO」来春開催

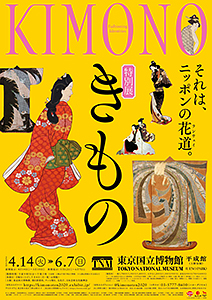

東京国立博物館では、2020年4月14日(火)~6月7日(日)、平成館にて特別展「きもの KIMONO」を開催します。

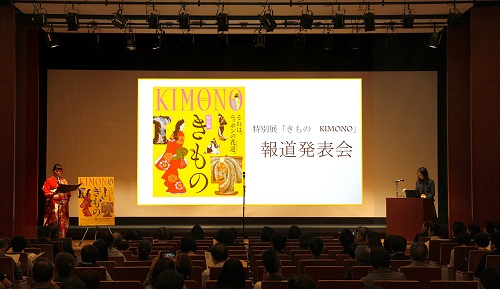

10月17日(木)には、本展の報道発表会を行いました。

今回はその模様とともに、展覧会の見どころをご紹介します。

司会のテレビ朝日・三谷紬アナウンサーも、本展にちなみ、華やかな振袖姿で登場!

報道発表会では、はじめに主催者を代表し、当館副館長の井上洋一がご挨拶いたしました。

当館副館長 井上洋一。写真できもの姿を披露しました。

日本の美意識を色と模様に表した「きもの」は、世界に知られる日本文化のアイコン的存在。

800年以上を生き抜き、今なお新たなファッション・シーンを繰り広げています。

「伝統衣装」や「民族衣装」と思われがちなきものですが、実は各時代のモードの最先端を担う装いでした。

現代におけるファッションの流行と同じように、きもののデザインの変遷をたどれば、それぞれの時代と社会の有り様が見えてくるものです。

特別展「きもの KIMONO」では、多種多様なきものや、きものが描かれた絵画など、200件以上の作品を展示し、壮大な歴史絵巻を繰り広げます。

そんな本展の見どころについて、担当研究員の小山弓弦葉が解説しました。

第一の見どころは、何と言ってもそのスケール!

鎌倉時代から現代までを通史的に総覧するきものの展覧会として、本展はかつてない規模といえます。

そのうえトーハクで大規模な染織の展覧会を行うのは、実に47年ぶりのこと。

国内外からこれだけの名品を取り揃えて、きものの過去・現在・未来に迫る展覧会は、空前絶後かも?!

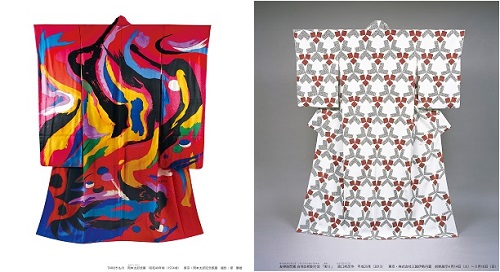

世界的なアートやデザインに影響を受けて展開される、現代のきものにも要注目です。

写真右下のきものの柄は、百貨店のショッピングバッグで見覚えがある方も多いのでは。

[左] TAROきもの 岡本太郎原案 昭和49年頃(1974頃) 東京・岡本太郎記念館蔵 撮影:堤 勝雄

[右] 友禅訪問着 白地位相割付文「実り」 森口邦彦作 平成25年(2013) 東京・株式会社三越伊勢丹蔵

前期展示:4月14日(火)~ 5月10日(日)

また、トーハクの所蔵品の中でも「次はいつ展示されますか?」とお問合せの多い「冬木小袖(ふゆきこそで)」もお目見えします。

尾形光琳直筆の「小袖 白綾地秋草模様(こそで しろあやじあきくさもよう)」、通称「冬木小袖」は、パトロンであった江戸深川の材木商・冬木家の奥方のために、光琳が直接小袖に描いたと伝えられる一品です。

完全なきものの形で遺されてきた真筆は、この作品だけだとか!

重要文化財 小袖 白綾地秋草模様 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

きものの展覧会と聞いて「女性物ばかり並ぶの?」と思った方、本展では男性のおしゃれにも注目します!

とりわけ信長・秀吉・家康といった戦国武将の衣装は、歴史ファンも必見。

これらの作品には武将たちの個性や好みが表れていて、その人柄までうかがえます。

なお、織田信長・豊臣秀吉の陣羽織はトーハクから門外不出。この機会をどうぞお見逃しなく。

[左] 重要文化財 胴服 染分平絹地雪輪銀杏模様 徳川家康所用 安土桃山時代・16~17世紀 東京国立博物館蔵

[中] 陣羽織 淡茶地獅子模様 豊臣秀吉所用 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

[右] 陣羽織 黒鳥毛揚羽蝶模様 織田信長所用 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

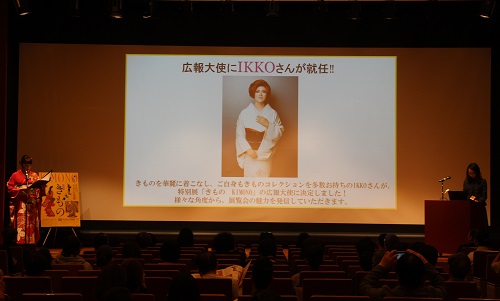

そしてそして、本展の広報大使には、なんとあのIKKOさんが就任されました!

広報大使のIKKOさんと本展担当研究員のトークショーが楽しめる「IKKOビューティートーク・プレミアムナイト鑑賞券」、担当研究員のレクチャーが付いた「プレミアムナイト鑑賞券」など、特別前売券も販売中です!

詳しくは展覧会公式サイトをご覧ください。

きものの長く深い歴史と文化を紹介する特別展「きもの KIMONO」。

美しいきものの数々が、2020年の春を晴れやかに彩ります。ぜひご期待ください!

|

|

特別展「きもの KIMONO」 |

カテゴリ:絵画、工芸、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 新井千尋(広報室) at 2019年11月08日 (金)

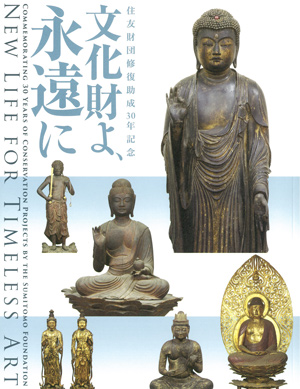

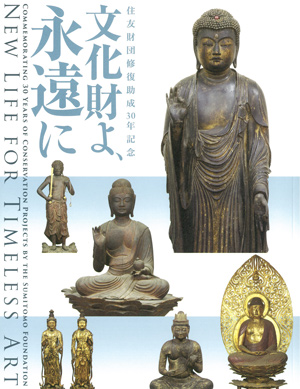

本館特別4・5室で開催中の住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」(~12月1日(日))では、過去に住友財団の助成によって修復された仏像たちが、全国各地から出品されています。

そのなかで唯一、海外から出品された仏像があります。それはベトナム国立歴史博物館が所蔵する鎌倉時代の阿弥陀如来立像です。

阿弥陀如来立像 鎌倉時代・13世紀 ベトナム国立歴史博物館蔵

展示期間:2019年10月1日(火)~11月24日(日)

日本から遠く離れたベトナムの地に、なぜ鎌倉時代に日本で作られた仏像があるのでしょうか。

昭和18~19年(1943~1944)に文化交流として、日本の帝室博物館(現在の当館)と当時ベトナムのハノイにあったフランス極東学院との間で、文化財の交換事業が行なわれました。

昭和18年に当館から極東学院へ、翌19年には極東学院から当館へ、それぞれ文化財が送られました。日本からの交換品は長らく所在不明でしたが、近年の九州国立博物館の調査で再発見されました。

全身 修理前

本像については、現地へ派遣された修復事業者による修理の際に、接着剤で固定されていた本体と台座を分離したところ、当館が本像を明治35年(1902)に購入したときのラベルが左足裏に貼られているのがみつかりました。

かくして本像がかつて当館から送られた交換品であることが確認されました。

像底 修理中

左足裏 修理中

館内資料を紐解いてみると、本像についての記述がいくつかみられます。

本像の左足裏に貼ってあったラベルには「一九七」の番号があります。当時の所蔵品リスト「東京帝室博物館列品台帳」の番号一九七に該当するページには、除籍を意味する大きな×(バツ)印が記され、欄外にフランス極東学院との交換に提供した旨が記されています。

また、彫刻区(当時)の業務日誌「彫刻区日誌」では、昭和17(1942)1月23日に交換品の候補の一つとして本像が挙げられています。2月26日に開かれた鑑査会議では交換品の候補について「種々議論」があったようで、他部門の候補品については保留となったものがあったものの、彫刻部門の候補品はすべて可決されたことが記されています。

さらに、館内資料だけでなく、当時の新聞記事でたびたびこの交換事業のことが取り上げられています。

例えば、昭和18年(1943)3月に開かれた内示展の記事では「博物館秘蔵の鎌倉時代の逸品阿弥陀如来像をはじめ、屏風、能面、太刀、人形、振袖、鐔、絵皿等々……ゆかしい日本芸術の粋を一堂にあつめて」(『朝日新聞』昭和18年(1943)3月19日付夕刊)とし、交換品のなかでも本像を筆頭に挙げています。

そして、本企画を機に76年ぶりに日本へ里帰りすることとなりました。

なお、本像の展示期間は11月24日(日)までとなります。

もう一度本像を見るにはベトナムまで行かねばなりません。

日本で見ることの出来るまたと無いこの機会に、ぜひご覧ください。

(本像について、詳しくは図録掲載の「コラム 七十六年ぶりに日本に里帰り―ベトナム国立歴史博物館所蔵 阿弥陀如来立像」をご参照ください。)

特別企画「文化財よ、永遠に」

2019年10月1日(火)~2019年12月1日(日)

本館 特別4室・特別5室

図録

『住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」』

1,100円(税込) ミュージアムショップで発売中

特別企画「文化財よ、永遠に」

2019年10月1日(火)~2019年12月1日(日)

本館 特別4室・特別5室

図録

『住友財団修復助成30年記念 特別企画「文化財よ、永遠に」』

1,100円(税込)

ミュージアムショップで発売中

| 記事URL |

posted by 増田政史(絵画・彫刻室) at 2019年11月07日 (木)

「文化財よ、永遠に」 まもり伝えられてきた仏像、その地域を訪ねて

特別企画「文化財よ、永遠に」は、住友財団が文化財の修理費用の助成をはじめて30年になるのを記念して開催するものです。

本展では、住友財団の助成を受けて修復された数々の作品の中から、仏像を中心に展示しています。

国宝や重要文化財に指定された作品を修理する場合には、国から費用の助成を受けることができますが、それ以外の作品は、自治体の指定を受けていても助成を受けられないことが多くあります。住友財団は、そのような作品の修理費用を助成しています。

東京国立博物館の普段の特別展では、国宝や重要文化財の作品が多く出品されますが、この特別企画の展示作品に国宝は無く、重要文化財も3件しかないというのはそのためです。

指定を受けているかどうかに関わらず、仏像が大切にまつられるのはいうまでもありませんが、本展で紹介する仏像もまた、地域で大切に守られてきました。

小高い山の中や地区の奥まったところにひっそりと寺が建ち、住職ではなく地域の人たちが守っていることもあります。像の出品のお願いや、お預かりのために寺を訪れると、いかにも地域の信仰の拠りどころという風情に出会いました。

向居薬師堂

山形県指定重要有形文化財 薬師如来坐像 平安時代・12世紀 山形・向居薬師堂

山口地区

茨城県指定有形文化財 虚空蔵菩薩坐像 平安時代・11世紀 茨城・真壁町山口地区

遍照寺

宝達志水町指定有形文化財 十一面観音菩薩立像 平安時代・12世紀 石川・遍照寺

そこにまつられる仏像からは、ふるくから守ってきた人たちの思いが伝わってくるようです。

そのような思いにつつまれた仏像をぜひご覧ください。

| 記事URL |

posted by 丸山士郎(広報室長) at 2019年11月01日 (金)

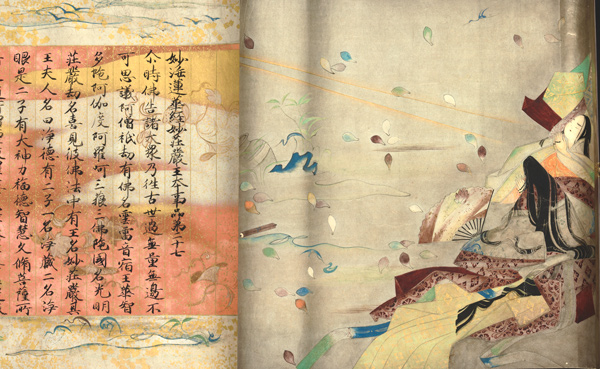

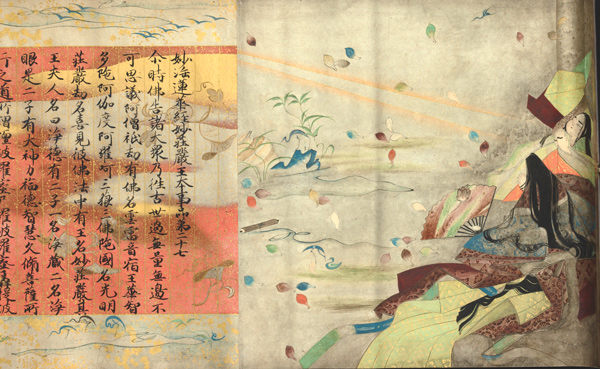

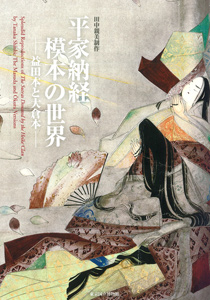

即位礼正殿の儀が行われた10月22日から、東京国立博物館では本館15室で特集「平家納経模本の世界―益田本と大倉本―」が始まりました(~2019年12月8日)。

ここでは、「平家納経」の模本二組を比較しながら御覧いただいています。

「平家納経」(へいけのうきょう)は、嚴島神社(いつくしまじんじゃ、広島県・宮島に所在)に伝わる国宝で、『法華経』ほか全33巻の経巻です。

平安時代・長寛2年(1164)に、平清盛(たいらのきよもり、1118~1181)が嚴島神社に奉納しました。

ほぼ全巻にわたって金箔や銀箔がふんだんに撒(ま)かれ、題箋(だいせん)や軸首(じくしゅ)の金工細工も精緻であり、十二単衣(じゅうにひとえ)の女性の姿や極楽浄土の様子が色鮮やかに描かれています。

さらに、平清盛直筆の願文、平頼盛(たいらのよりもり、清盛の弟、1133~1186)の書など、見どころがたくさんある、装飾経の代表といえます。

さて、大正9年(1920)、「平家納経」の保存状態を憂慮した嚴島神社の宮司が、副本(複製本、模本)を作ってほしいと依頼しました。

依頼を受けた高橋箒庵(たかはしそうあん、義雄、1861~1937)と益田鈍翁(ますだどんおう、孝、1848~1937)が、当時の財界人・数寄者から資金を集めます。

そして、田中親美(茂太郎、1875~1975)が5年かけて模本を制作しました。

(上)平家納経 厳王品 第二十七(模本)益田本(部分) 田中親美模写 大正~昭和時代・20世紀

(下)平家納経 厳王品 第二十七(模本)松永本(部分) 田中親美模写 大正~昭和時代・20世紀 松永安左エ門氏寄贈

原本=国宝・嚴島神社所蔵 平安時代・長寛2年(1164)

大正14年(1925)、完成した一組33巻を嚴島神社に奉納し、同時に作ったもう一組33巻を田中親美は手元に残します。

その手元の一組からさらに作ったのが、益田家旧蔵の一組(益田本、当館所蔵)と、大倉家旧蔵の一組(大倉本、大倉集古館所蔵)です。

「厳王品」1巻のみは別に作ったようで、当館には松永耳庵(まつながじあん、安左エ門、1875~1971)寄贈の「厳王品」があります。

展示では、「厳王品」のみ、益田本、松永本、大倉本と3巻ならべました。壮観です!

平家納経 宝塔品 第十一(模本)益田本(紙背・部分) 田中親美模写 大正~昭和時代・20世紀

原本=国宝・嚴島神社所蔵 平安時代・長寛2年(1164)

「平家納経」は、表だけでなく、裏(紙背<しはい>)も華麗な装飾が施されています。

田中親美はそのため、「33巻でなく、66巻作った」と述べています。

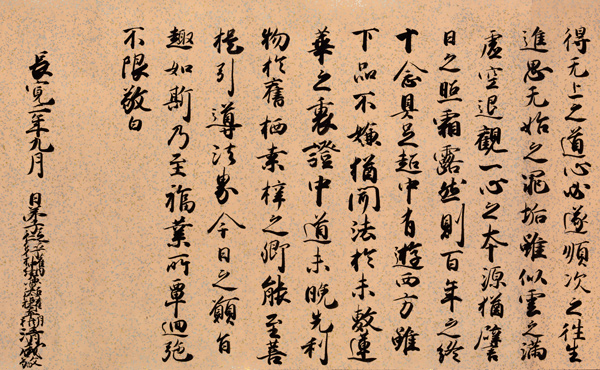

平家納経 平清盛願文(模本)益田本(部分) 田中親美模写 大正~昭和時代・20世紀

原本=国宝・嚴島神社所蔵 平安時代・長寛2年(1164)

模本は、田中親美一人ではなく、家族や弟子も手伝ってみんなで作りました。ただ、書だけは、すべて親美が一人で写したそうです。

この平清盛の願文も、大らかで品格のある清盛の書を見事に再現しています。原本の写真を、前や横、下に置いて、何度も何度も見ることで書を目に焼き付けて、そして筆を動かしたそうです。

「平家納経」原本そのものが、平安時代末期の技術の粋を結集して作られた唯一無二の装飾経ですが、それをここまで再現されようとは、平清盛も予想しなかったでしょう。

益田本と大倉本を比較しながら、原本のすごさと模本のすごさを同時に感じてください。

特集 平家納経模本の世界―益田本と大倉本―

2019年10月22日(火)~2019年12月8日(日)

本館15室(歴史資料)

図録

『田中親美制作 平家納経模本の世界―益田本と大倉本―』

700円+税 ミュージアムショップで発売中

| 記事URL |

posted by 恵美千鶴子(百五十年史編纂室長) at 2019年10月31日 (木)

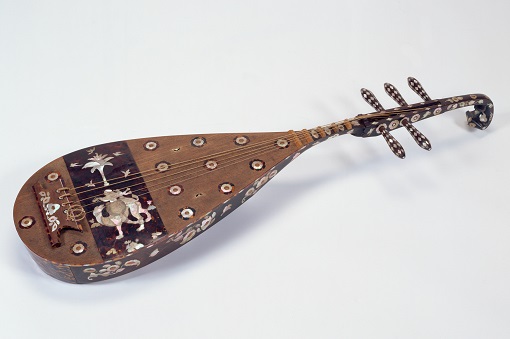

正倉院がまもり伝えた宝物(ほうもつ)は、奈良時代の工芸品や文書など、さまざまなものから構成されています。

そのなかには螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)のように高度な技法で華やかな意匠を表わしたものもあり、正倉院宝物については美術的なところに目をうばわれがちです。

正倉院宝物 螺鈿紫檀五絃琵琶 唐時代・8世紀 展示期間:~11/4(月・休)

『東大寺献物帳』に記載される楽器。高度な螺鈿技法で、華麗な宝相華(ほうそうげ)という花文様などが表わされています。

撥を受ける捍撥(かんばち)という部分には玳瑁(たいまい)を用いて、駱駝にまたがって琵琶を演奏するペルシア人の姿が螺鈿で表わされています。

もちろん、そのように眺めて古人(いにしえびと)と美意識を共有するのは大変素晴らしいことなのですが、正倉院宝物の価値については、やはり奈良時代の文化財が倉庫に納められて伝わったということを改めて強調しておきたく思います。

世界的にみても、1200年以上も昔のものというのは地中から出土するのが普通ですが、そのようなものが倉庫で保管して伝わったということは非常に珍しい出来事です。

そして、それらの宝物の核となっているのは、聖武天皇の御冥福を祈って光明皇后が東大寺の大仏に対して献納された亡き天皇の御遺愛の品々なのであり、それら献納品の目録も残されています。

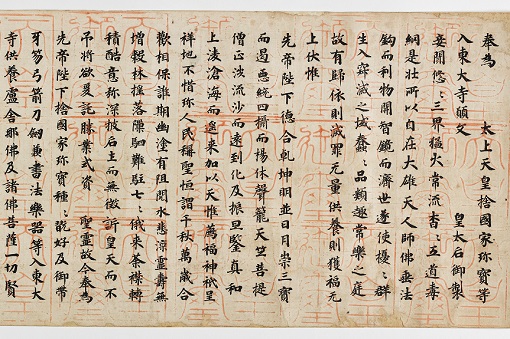

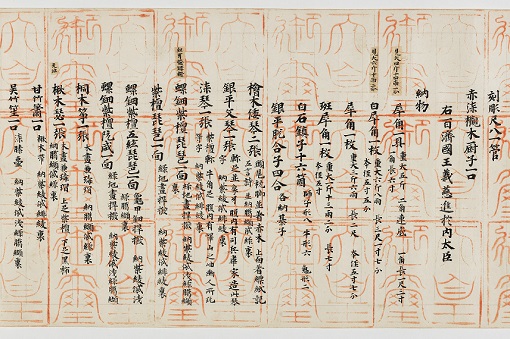

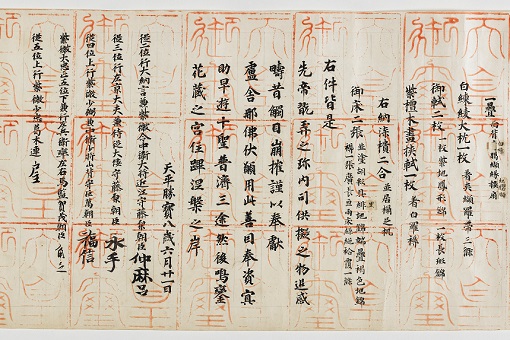

それが『東大寺献物帳』(以下『献物帳』)または『国家珍宝帳』とよばれる目録です。

正倉院宝物 東大寺献物帳(国家珍宝帳) 奈良時代・天平勝宝8歳(756) 展示期間:~11/4(月・休)

巻頭には「太上天皇(聖武天皇)のために国家の珍宝などを喜捨して東大寺に入れる願文」と記されているので、『国家珍宝帳』ともいわれます。全面に「天皇御璽」の朱印が捺されています。

螺鈿紫檀五絃琵琶については「亀甲鈿捍撥」と注記をしています。巻末には光明皇后の悲しみの気持ちが記されています。

『献物帳』は15メートルにも及ぶ長大な巻物ですが、驚くべきことに全巻を広げてもまったく曲がらず、ピーーーンとまっすぐに延びます。

全巻にわたって活字のように端正な楷書で六百数十点の献納された品々が記されており、それぞれの名称、寸法、材質などが記され、時には所持者の来歴なども記されています。

また、巻頭と巻末には光明皇后による願文が記されており、これらの品々が聖武天皇の御冥福を祈って奉納されたという経緯まで知れます。

そして、これらの内容が書き換えられることがないように、『献物帳』の全面に天皇御璽が捺されています。

これが考古学の発掘などで見つかった出土品であれば、学者がもったいぶって、当時の人が思いもよらないような名前をつけるところですが、『献物帳』に記載されている品々については当時の名前が正しく分かるということです。

そのような『献物帳』ですが、私はこの『献物帳』が伝えるものとして、古人の心を挙げておきたく思います。

『献物帳』の願文には、光明皇后の「末永く喜びをともにしましょうと言っていたのに」という思い出や「聖武天皇が御愛用された品々を見ていると、なつかしい日々を思い出して泣き崩れてしまいます」という悲しみが記されています。

遠い昔の歴史上の人々であったとしても、同じ人間であれば、愛する人を失った悲しみには変わりがありません。ここに私たちは古人と心を通わすことができるように思われます。

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2019年10月30日 (水)