1089ブログ

創立150年記念特集 古代染織の保存と修理―50年にわたる取り組み―

法隆寺献納宝物の染織品修理が本格的に始まったのは、今から50年前の昭和47年(1972)からです。

これまでに作品の大きさや状態により8種類の修理方法が開発されてきました。

法隆寺宝物館で展示されている染織品は、この間に修理を行なったものが大部分です。

東京国立博物館が行なっている修理の大部分は、外部の修理業者に依頼しています。

しかし、献納宝物の染織品修理は違うのですよ。

なぜかというと、上代裂(じょうだいぎれ・飛鳥・奈良時代の染織品)の形や技法、文様などを熟知した

職員(客員研究員を含む)でないと、形を復元するのは難しいからです。

したがって、職員が外部の修理技術者とともに実施しているのが特徴です。

3件の修理を例に説明します。

1.広東綾大幡(かんとんあやだいばん)の修理

当初の修理は旧法隆寺宝物館の展示のため、展示効果の高い大形作品が選ばれました。

絹の台裂(だいぎれ)に絹糸で綴じ付ける方法が採用されました。

広東綾大幡など、幡頭(ばんとう)は展示ケースの都合で、幡を吊り下げるための懸緒(かけお)を曲げざるをえませんでした。

幡(ばん)とは仏菩薩などを供養するために用いられた荘厳具の一つです。仏教の儀式の際に、寺院の内外を飾った旗です。

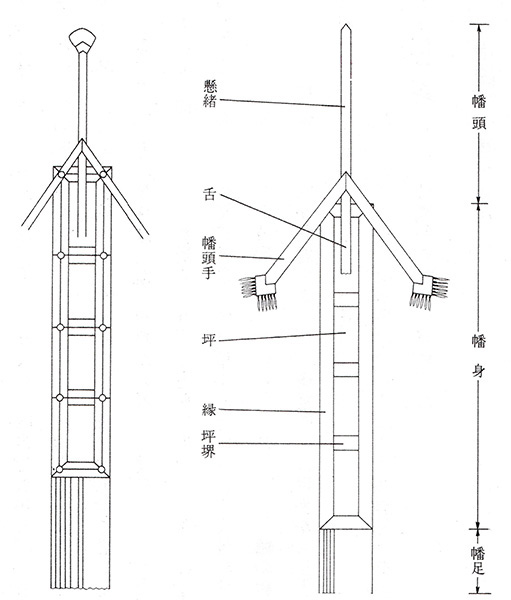

人体をかたどるように、三角状の幡頭、方形の坪(つぼ)をつないだ幡身(ばんしん)、帯状の幡足(ばんそく)からできています(「幡 各部の名称」図参照)。

幡 各部の名称

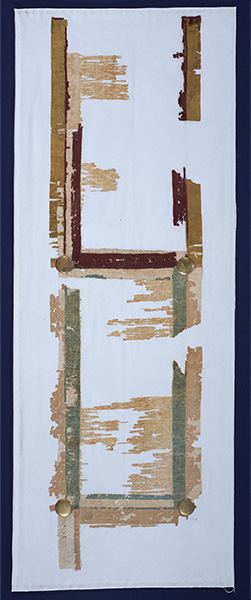

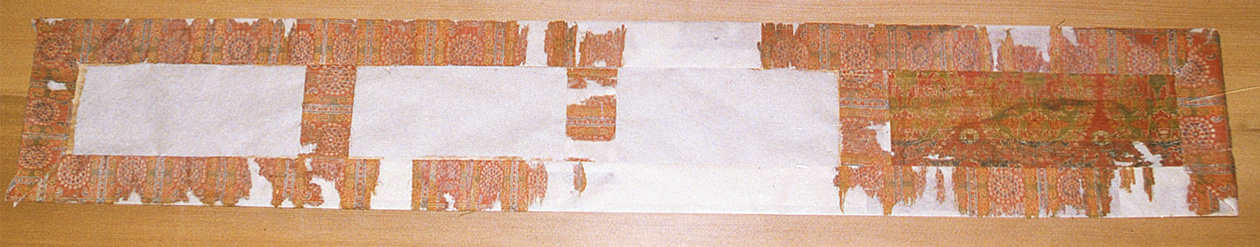

広東綾大幡

飛鳥~奈良時代・7~8世紀

幡頭

幡身 第2・3坪

絹糸で細かく縫って綴じ付けていました

その後、裂(きれ)の劣化が進んできたため、幡を解体することにしました。しかし、この幡はあまりに長大なため、まだ解体修理が行なわれていませんので、別な幡で説明いたします。

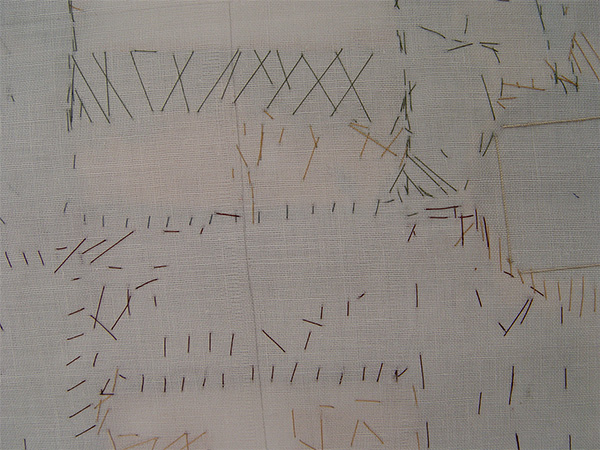

解体には綴じ糸を外さなければなりません。これが想像以上に大変な作業なのです。

何しろ、裏側で綴じ付けの縫い糸を切り、今度は表に返してピンセットで1本ずつ慎重に抜き取らなければなりません。

なかには台裂へ縫い糸が食い込んで、抜けないこともありました。

裏側の綴じ糸の状況 これは別の幡です

―――

やっとのことで綴じ糸を抜き取ったら、今度は幡の解体が待っています。

2.蜀江錦綾幡(しょっこうきんあやばん)の修理

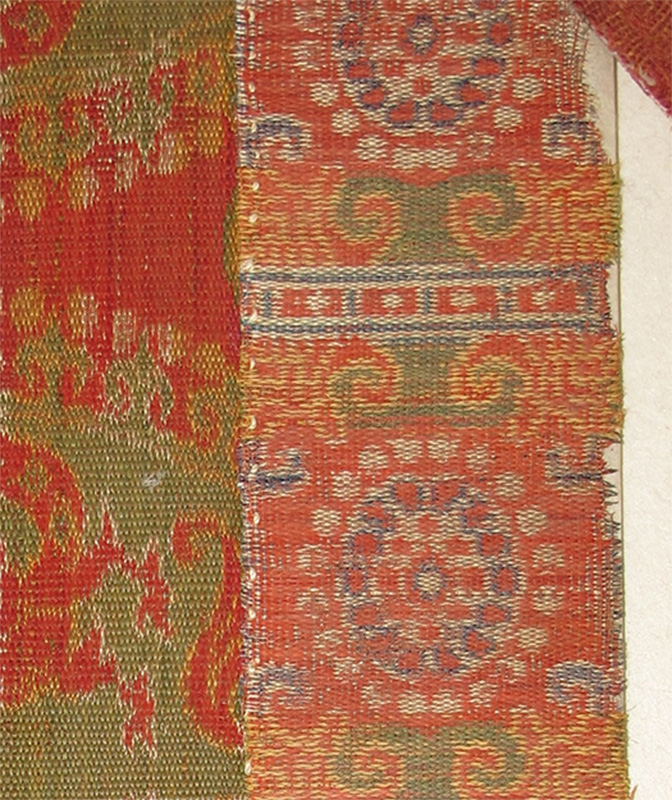

ここでは、今回展示中の献納宝物を代表する色鮮やかな蜀江錦綾幡でご説明しましょう。

解体するには仕立ての縫い糸を外すのですが、縫い糸も当時の貴重な情報源ですから、可能な限り表面に残しました。

解体中には新しい発見がありました。

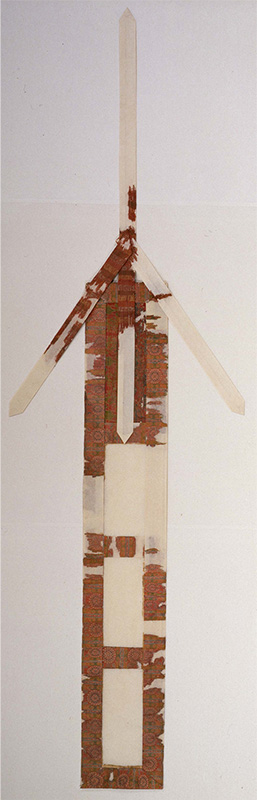

重要文化財 蜀江錦綾幡

飛鳥時代・7世紀

綴じ付け修理後

解体中

下端の裂を外したところ。一部は粉状になっていました。見えないところで劣化が進んでいたのですね

解体中

幡がねじれたりしないように木芯が入っていました

―――

解体して筆とピンセットで経糸・緯糸(よこいと)を揃えながら文様を合わせていきます。

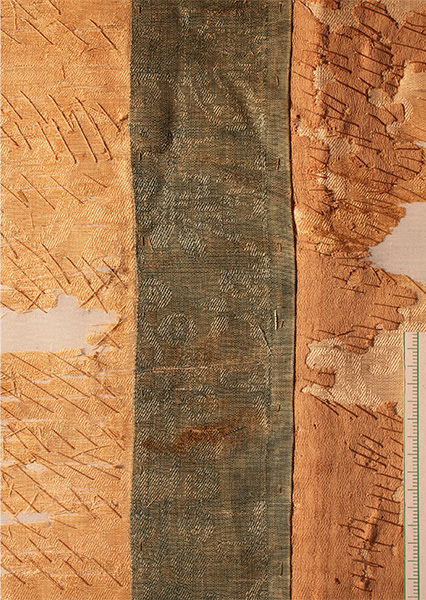

幡身・坪裂(つぼぎれ)と縁(現状は裏面がでています)

幡頭(現状は裏面がでています)

―――

文様を合わせた裂を和紙(楮紙・こうぞし)で裏打ちし、形を組み立てて復元しました。

幡身・坪裂と縁

―――

幡頭を付けて完成です。

なお、幡足は展示の際に配置します。

幡頭と幡身

幡足

解体修理でも、縫い糸は可能な限り表に残しています。かなり細かい縫い目が見て取れます

幡頭部分 欠損部分は楮紙で復元

3.羅道場幡(らのどうじょうばん)の修理

羅道場幡を例に、最近の修理を説明しましょう。

大形の奈良時代の幡で、仕立てられているため厚みが均一でない作品の修理です。

この幡は、天平勝宝9年(757)、聖武天皇の一周忌法要に飾られました。

破損・欠損があるものの、一応、幡頭・幡身・幡足を備えており、大変貴重です。

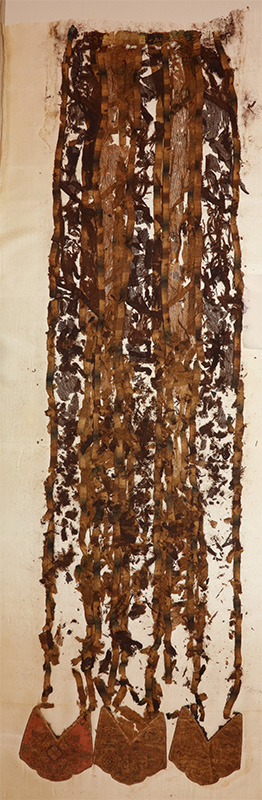

羅道場幡

奈良時代・天平勝宝9年(757)

修理前

同 幡頭・幡身の部分

随所に破損・欠損があり、残欠が遊離していました

同 幡身・幡足の部分

幡足の薄物の羅はバラバラに散っていました

―――

幡は全長3メートル余りあります。作業をしやすくするため、幡頭・幡身・幡足に分け、必要に応じて部分解体することにしました。

幡頭と幡身を縫い合わせていた縫い糸を切りました

取り外した幡頭

取り外した幡足

幡頭と幡足を外した幡身

―――

幡足 薬包紙に挟み込み、 1条ずつ取り上げました

幡足 状態の良い部分を 取り上げました

幡足の形を想定復元してトレースし、バラバラになっていた残欠を文様に応じて組み込み、裏打ちを行ないました

―――

裏打ちした幡身に幡足を組み立て、外した幡頭を設置しました。

組み立てた幡は、低加圧ウィンドウマット装と呼ばれる修理仕様にしました。

低加圧ウィンドウマット装とは、本体の厚みが均一でない作品に対する修理方法です。

まず、ポリエステル綿で土台を作り、作品の形状と厚みに応じてくり抜き、オーガニックコットン(製造から製品に至るまで、化学薬品を使用していない綿織物)で包み、中性紙の浅箱に入れました。

つぎに、くぼみに合わせた位置に修理した作品を置き、上からアクリル板をかぶせました。

アクリル板の圧力は周辺のオーガニックコットンが受け、本体にかかる圧力を軽減する仕様です。

展示効果を高めるため、最後に中性紙の窓枠を開けたウィンドウマットをかぶせました。

修理後 幡足に幡身を設置

最後に 幡頭を設置しました

―――

修理後 全体

同 幡頭と幡身部分

同 幡足部分

―――

こうした地道な修理によって、損傷著しい幡が安全な状態で後世に引き継がれていきます。

今回の創立150年記念特集「古代染織の保存と修理―50年にわたる取り組み―」(法隆寺宝物館第6室、12月10日まで)では、貴重な古代の染織品を適切な状態で未来に伝えるべく行なってきた東博のたゆまぬ努力の軌跡をご覧いただきたいと思います。

カテゴリ:保存と修理

| 記事URL |

posted by 沢田むつ代(東京国立博物館 客員研究員) at 2022年11月22日 (火)

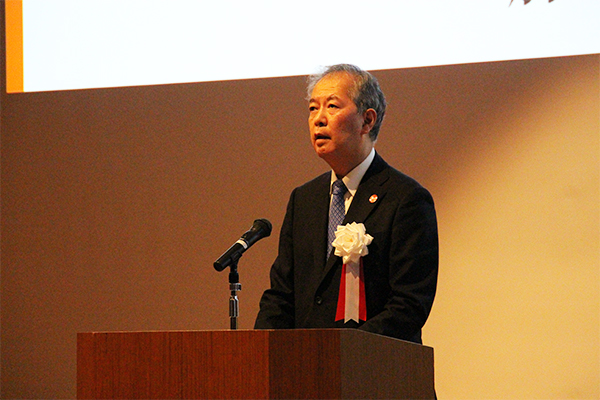

東京国立博物館創立150年記念式典が2022年11月7日に東京国立博物館平成館1階大講堂にて開催され、およそ150名の来賓の皆様にご臨席いただきました。

式典会場風景

式典は、東京国立博物館長 藤原誠による開会の挨拶に始まり、東京国立博物館の150年のあゆみを振り返る映像が上映されました。

続いて、ご来賓の方々を代表して、内閣総理大臣 岸田文雄様(代読 内閣官房副長官 磯﨑仁彦様)、文部科学大臣 永岡桂子様、台東区長 服部征夫様からご祝辞をいただきました。

また、東京国立博物館が所属する独立行政法人国立文化財機構理事長 島谷弘幸の挨拶の後、大英博物館をはじめとする世界各国の美術館・博物館長から寄せられたお祝いのビデオメッセージが上映され、最後に東京国立博物館副館長 富田淳による挨拶をもって閉会となりました。

式典終了後は、東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」の内覧会も開催しました。

創立から150年、これまで東京国立博物館にお力添えいただいた皆様に御礼申し上げるとともに、未来に向けて新たな門出となる式典になりました。

ご臨席いただきました皆様には、この場をお借りして、あらためまして御礼申し上げます。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 石原千愛(総務課) at 2022年11月21日 (月)

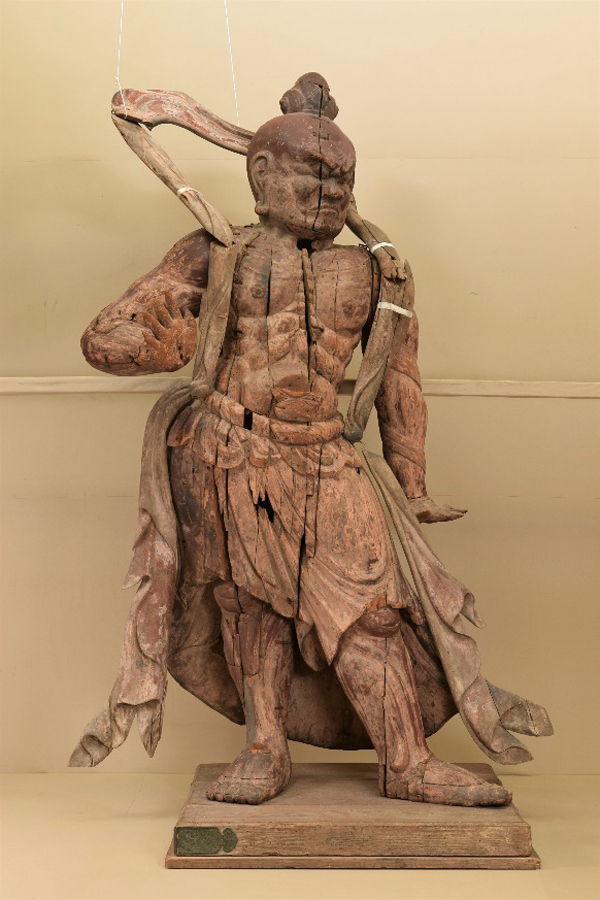

特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」の最後のコーナーに展示している金剛力士(仁王)像は、今年の2月に購入した、最新の所蔵品です。

この仁王像は滋賀県栗東市の蓮台寺というお寺(今はありません)の仁王門に置かれていたのですが、昭和9年(1934)の室戸台風で仁王門と像が倒れてバラバラになりました。像の部材はほとんど回収して保管されていましたが復興の見込みは立たず、昭和43年に財団法人美術院に引き取られました。美術院は国宝、重要文化財をはじめ仏像の修理をするところです。

美術院では仮に組み立てて保管していましたが、縁あって当館が購入することになったため、およそ2年かけて本格的な修理を行ない、会場で見る姿になりました。

金剛力士立像 平安時代・12世紀 東京国立博物館

修理前の姿は少し違います。

修理前の金剛力士立像

頭の後方から腰の側方に翻る帯(天衣:てんね)を着けています。

しかし、これは像が造られた平安時代のものではなく、後世おそらく江戸時代に補われたものです。

像の容姿を損なうので、はずして別保管としました。

布のふわりとした質感がなくて重たいですね。さらに右腕をよく見てください。肘の上下に帯が巻き付いています。

この巻き付いている帯が天衣です。後世補われた天衣はこれにつながっていないので、像ほんらいの形とは異なります。

阿形像 右腕

肩の下から始まって、手首の上で終わる帯の端がありますから、これにつながる形で上から腕に巻き付き、下に垂れる形だったのです。吽形像の左手も同様です。

この像と同じ平安時代・12世紀の仁王像の中に、これと同じく天衣が腕に巻き付く像があります。しかし、翻る部分が造られた当初の形を伝えているものはありません。

どのような形だったか、絵画資料を見るとわかるかもしれません。今後探して発見したら報告します。

仁王像は門の中に安置されるので、限られた方向からしか見えません。特に真後ろから見ることは通常できません。

この仁王像の背中は特徴があるのでぜひ見てください。

阿形像 背面

阿形像 背面 吽形像 背面

吽形像 背面

ちょっと贅肉がついているようです。

鎌倉時代の像はこれとは違います。

金剛力士立像 阿形 鎌倉時代・13世紀 京都国立博物館蔵

背中にも筋肉がついて強そうです。

当館の像は正面から見るとたくましくて強そうですが、背中は鍛え方が足りないところがおもしろいですね。

平安時代・12世紀には怒りの表情の仏像、不動明王や四天王像なども激しさが少ないのが特徴です。この像は正面を見ると鎌倉時代の作風に近づいていますが、背面に平安時代らしさが見えると言えるでしょう。

この像の概要についてはYoutubeの「仁王像ざっくり知る」もあわせてご覧ください。

カテゴリ:彫刻、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(学芸企画部長) at 2022年11月18日 (金)

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」前期展示(~11月13日)の「舟橋蒔絵硯箱」「片輪車螺鈿手箱」はご覧いただけましたでしょうか。

本展第2展示室の中心に2点が対峙する形で展示されておりましたが、会場の様子を見ていると、知名度・人気とも若干「舟橋」の方に軍配があがるかな? という印象でした。

同 蓋表部分

異様なかたちと存在感に目が行きがちですが、その地文様は、大きめの粉を打ち込んだ金地に付描(漆で線を加えて金粉を蒔く技法)によって曲線を連ねた波文様。この表現、じつはお向かいに展示されていた「片輪車螺鈿手箱」の地文様と全く同じなのです。

今見ても新鮮な造形は、鎌倉時代に好まれた技法・様式がベースになっていることが、両者を見るとお分かりいただけるかと思います。

同 身側面部分

さて、片輪車の文様については、以前にも2021年に執筆した「博物館に初もうで」のブログですこしご紹介したことがありますが、なかなかにややこしい問題を含んでいます。

片輪車とは、牛車の車輪が水流や地面から、半分だけぴょこんと頭を出した状態のものを構成した文様です。

斜めに倒れた状態の車輪を描いているので、楕円形に歪んでいるのが約束事になっています。何がややこしいって、どうして車輪なんてものを主題にしたのでしょうか?またその理由は、時代を経ても不変だったのでしょうか?

もちろん現代でも意味の分からないモチーフ選択は随所に転がっています。私も変なレスラーのマスクがデザインされたTシャツを持っていますが、まあ意味はわからない。どんなものでもデザインソースにはなりえますし、理由があると思い込むのも危険かもしれません。

しかし「片輪車螺鈿手箱」のような沃懸地螺鈿の最高級品に、よくわからんモチーフのデザインを採用するでしょうか。

蒔絵師がひねくれもので、「こんなものを描いてやれ」と奇抜なデザインで進行させる…という可能性も、当時の制作体制を考えるとあり得ないでしょう。実際に大枚をはたく注文主が、その作品の使用目的から意匠の方向性を決定し、ゴー! を出さない限り施工は進まないのです。

「片輪車螺鈿手箱」のデザインを見ると、片輪車の配置は整理され、すでに文様として成熟の域にあることが窺えます。

つまり本作が制作された鎌倉時代、片輪車は生まれてから時を経た伝統文様であり、最高級品にもふさわしい格式を持つものと見なされていました。

工芸品の文様には、吉祥や願望などの具体的な意味を込める場合のほかに、直接的な意味よりも伝統や格式が重視される場合もあります。片輪車が生まれたのは平安時代後期と考えられるので、当時としてはそれほど長い伝統ではないですが、少なくとも平安時代に先例があったことは本作の意匠選択の大きな理由になっていたはずです。

その先例が、本展後期(11月15日(火)~12月11日(日))に展示される「片輪車蒔絵螺鈿手箱」です。

テレビや出版物などメディアで紹介されることも多く、片輪車の手箱と言えばこちらの方が、圧倒的に認知度が高いかと思います。丸みを帯びて優しくふくらむ蓋の甲面、厚い夜光貝を大きく扱う螺鈿の表現など見どころの豊富な作品です。なかでも揺らめく線を引き連ねて描く水流はすばらしく、よくぞ見事に意匠化したものだと思います。

同 蓋表部分

この線、近づいてよく見ると必ずしも巧緻さを感じる線ではありません。どちらかというとユルくてたどたどしい、何やら書道をはじめたばかりの人が筆で書いた線のようにも見えます。

しかしそんな線で統一して緩急つけながら描くことで、全体に調和した動きをもたらしているのです。

ふつう蒔絵の名品に描かれる波は均整のとれた鋭い線で構成されており、蒔絵師は皆そうした線が引けるように一生懸命修行します。この独特の調子を出すのは、逆に難しいのではないでしょうか。

当館では江戸時代に制作された本作の模造も所蔵していますが、やはり模造作者も一流の蒔絵師、どうしても線を美しく引いてしまいます(模造品は本展では出品されません)。

片輪車蒔絵螺鈿手箱

法隆寺献納宝物 江戸時代・17~18世紀

同 側面部分

平安時代の蒔絵には、どこか抜けたような味わいがあって、語りつくせない魅力があります。

前期に鎌倉時代の「片輪車螺鈿手箱」をご覧になった方も、その先例がまとう雰囲気の違いをお楽しみいただければと思います。

ところでこの作品、正徳四年(1714)に貨幣改鋳事件に伴って処罰を受けた銀座年寄の所蔵品売立に関する記録から、このとき流罪となった深江庄左衛門が所持していたらしいことが指摘されています。同じく銀座年寄であった中村内蔵助は尾形光琳の庇護者として知られていますね。そして深江庄左衛門の息子、芦舟が絵師として師事したのもまた、尾形光琳でした。

当時すでに名物として知られていた「片輪車蒔絵手箱」は、意外と光琳に近い文化圏に存在していたわけです。

もしかしたら、光琳も目にして何らかの刺激を受けていたかもしれません。

本展後期、「片輪車蒔絵手箱」に対峙して展示されるのはこの尾形光琳作「八橋蒔絵螺鈿硯箱」です。

同 下段内面

橋と燕子花を描きながら、そこにあるはずの水流は省略されています。

上段の硯箱を外し、下段の中を覗き込んではじめて、内側全面に滞りなく続く流麗な曲線が展開し、見えなかった水の流れが現れる趣向です。

あまり知られていないかも知れませんが、実は底部にも同じ水流の描写があります。きわめて鋭く伸びやかな線で構成された水流は、「片輪車蒔絵螺鈿手箱」とは逆の意味で印象的です。蓋を閉めても、使用者の脳裏には波の影がのこります。蓋を開け、硯を使用し、中を見てからもとに戻す、この過程すべてが本作の鑑賞体験です。

残念ながら展覧会場では蓋を開けると全体像が見えず、閉めると内面が見えません。

あらかじめ、この波の姿を脳裏に刻み込んだ上で、どうぞ会場に足をお運びください。

カテゴリ:工芸、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 福島修(特別展室) at 2022年11月14日 (月)

このたびの特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12月11日(日))では天皇専用の乗物である鳳輦を展示しています。

東京国立博物館(以下、東博)は、明治19年(1886)から昭和22年(1947)まで宮内省の所管であり、帝国博物館、のちに東京帝室博物館と称していた時期がありました。

東博の鳳輦は、その時分に宮内省から東博に引き継がれました。

鳳輦

江戸時代・19世紀

屋形の下部に轅(ながえ)という二本の担ぎ棒を付け、屋根の上に鳳凰像を置きます。

駕輿丁(かよちょう)という担ぎ手が担いで移動します。移動の際には、さらに轅を増やし、屋根の四隅から緋綱を垂らしました。

天皇が外出されることを行幸と申します。現在はギョウコウと発音しますが、古くはギョウゴウと濁って発音したこともありました。

その理由は、上皇が出かけられることを御幸と申し、こちらをゴコウと澄んで発音したので、耳で聞いた時に区別しやすくしたのです。

行幸の際、天皇は人が担ぐ輿(こし)型の乗物に乗られました。

昔の宮廷では、牛が牽(ひ)く牛車が用いられていたイメージがありますが、

そういった動物が牽くような乗物に主上(おかみ)をお乗せ参らすわけにはいかん、という理屈であったようです。

そして天皇の乗物には、鳳輦、葱華輦(そうかれん)、腰輿(ようよ)がありました。そのなかで最も格式が高いのが鳳輦です。

屋根の上に皇位を示す鳳凰の像が立っているので、この名前があります。

天皇の御即位の際に高御座(たかみくら)という御座が用いられますが、鳳輦と高御座とは、屋根に鳳凰を立てたり、側面に紫綾の帳(とばり)を垂らすなどの共通点があります。

高御座

今上陛下の御即位の際に東博で公開された高御座と御帳台(みちょうだい)。

手前が天皇の御座の高御座。全体を黒漆塗りとし、八角形の屋形の屋上に鳳凰像を置き、側面に紫綾の帳を垂らす形式です。

そして略儀の乗物として葱華輦があります。屋根の上に葱(ねぎ)の花、つまりネギ坊主の形をした宝珠があるので、この名前があります。

それから内裏のなかでのちょっとした移動や非常時などに用いる腰輿があります。

こちらは御腰輿といい、オヨヨと発音しました。内裏(だいり)が火災などに遭ったときでも、天皇は輿型の乗物で避難する作法でした。

当館の国宝である平治物語絵巻の六波羅(ろくはら)行幸巻には、幽閉されていた二条天皇が内裏を脱出して六波羅の平清盛邸に向かわれる際に、見張りの目をごまかすため、天皇が女装して牛車に乗られる場面が描かれていますが、これなどは宮廷の礼法の裏をかいたトリックでしょう。

国宝 平治物語絵巻 六波羅行幸巻 鎌倉時代・13世紀

源氏と平氏の武力抗争となった平治の乱を描いた絵巻。源氏側によって幽閉された二条天皇が女装して牛車に乗って内裏を脱出する場面であり、見張りの者が牛車のなかを点検しています。

江戸幕府が開かれると、幕府は朝廷が勢力を持たないよう、ことさらに天皇が目立たないようにして、江戸時代には行幸が行なわれませんでしたが、江戸末期になって尊王運動が盛んになると、内裏の宮殿を平安時代の往時を念頭においた復古調で造営して、天皇が鳳輦を用いて内裏に入られる儀式が行なわれました。

東博の鳳輦は、孝明天皇が現在の京都御所に当たる安政度内裏が新造された際の遷幸(せんこう)や、攘夷(じょうい)祈願のために賀茂社(かもしゃ)へ行幸された際に用いられたものです。

孝明天皇紀附図 安政2年11月23日 新内裏遷幸図

孝明天皇紀附図 安政2年11月23日 新内裏遷幸図 孝明天皇紀附図 文久3年3月11日 賀茂行幸図 個人蔵

孝明天皇紀附図 文久3年3月11日 賀茂行幸図 個人蔵孝明天皇の生涯を描いた図絵。天皇が新造された内裏に入る場面と、攘夷祈願のために賀茂両社に行幸する場面です。賀茂行幸の時は雨天となり、鳳輦の屋根に黄色い雨皮(あまがわ)を被せました。

この鳳輦は、孝明天皇が崩御(ほうぎょ)されたのち、明治天皇が東京へ行幸される際にも用いられました。

鳳輦を担ぐには、担ぎ手として80人を揃えて、そのうち40人が担いで、残りは交代人員となります。

そして屋根の四隅の環金具に緋色の綱を付けて、バランスをとりながら進行しました。

このように大仰なものであれば、必ずしも乗り心地の良いものでもなかったようです。

そのせいか、東幸に際して、明治天皇は基本的には板輿(いたごし)という小型の乗物を用いられました。

東幸の最終日には、品川から増上寺まで板輿に乗られ、そこから鳳輦に乗りかえて、江戸城に入られたのでした。

明治時代になると、文明開化の機運がみなぎり、近代国家にふさわしく、明治天皇は洋装されて馬車に乗られるようになり、鳳輦は博物館に引き継がれました。

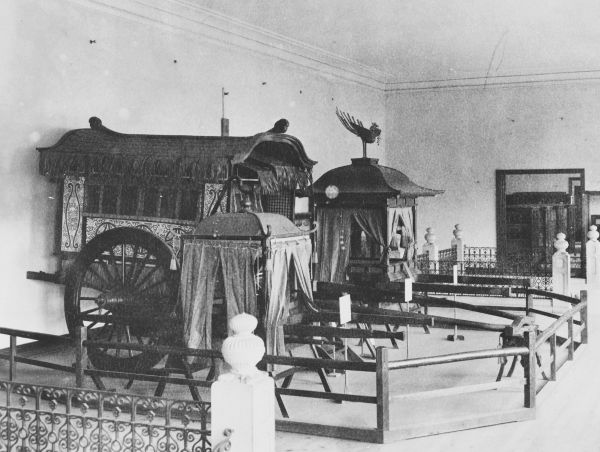

最近、同僚の沖松健次郎さんが調査されたところによると、東博の創立として位置付けられている明治5年(1872)の湯島聖堂(ゆしませいどう)での博覧会の出品目録の草稿に鳳輦が記載されており、どうやら東博に引き継がれる前から展示されていたらしく、もしかすると東博の最初の展示作品のひとつであったかもしれません。

いずれにせよ、かつては東博で展示されていた鳳輦ですが、博物館の展示体系が変遷したり、その巨大さによる展示の困難さといった物理的な事情などもあり、国立博物館となってからは展示する機会がなかったのですが、このたびの創立150周年を好機と捉えて展示する運びとなりました。この機会にじっくりと御覧いただきたく思います。

当館には鳳輦のほか、葱華輦や御腰輿、また明治天皇が用いられた馬車なども引き継がれていますので、やがてはこれらも御覧いただける機会があればと思っています。

旧本館陳列場

東博の旧本館は大正12年(1923)の関東大震災で崩壊しました。旧本館には輿車(よしゃ)の展示室があり、鳳輦や牛車などが展示されていました。手前にある小型の輿は御腰輿です。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2022年11月07日 (月)