1089ブログ

新型コロナウイルスの感染が世界中に広がり、我が国でも大きな脅威になっています。未知の感染症の犠牲となった方々のご冥福をお祈りするとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。また、現在なお闘病中の皆様には、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

東京国立博物館(トーハク)も、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、2月27日より臨時休館しています。これは、何よりも来館者の皆様と私たち職員の健康・安全を守るため、また私たちの社会を守るためのものです。臨時休館からひと月以上が経過しましたが、残念ながらまだ開館できる見通しが立ちません。さらに4月7日には政府より緊急事態宣言が発令され、外出等の自粛がさらに強く要請されました。

トーハクでは、先行きが見えないなかで、各部署多くのスタッフや関係者が開館を見据えながら一所懸命努力してきました。同時に、貴重な文化財を大切に守り、未来へ繋いでいくという、我々の重要な使命を全うすべく尽力してきました。そして、臨時休館中に博物館をどうやって楽しんでいただけるかについても、真剣に考えています。

ここに改めてご紹介したいと思います。

まず、研究員による展示解説「オンラインギャラリーツアー」を、トーハクのYouTubeチャンネルにアップしました。時を超えて大切に保管され、研究員の熱い想いによって展示された作品が、お客様の目に触れることなく展示期間を終えてしまうのはとても悲しいことです。現在3回分の動画をアップしておりますので、少しでも展示の雰囲気を味わっていただければ幸いです。

毎年恒例の「博物館でお花見を」という企画では、展示とさまざまな教育普及事業とともに、ぬり絵コーナー「春らんまん 桜ぬりえ」が予定されておりました。本当は印刷した紙をお客様にお配りする予定でしたが、ご自宅で印刷してお楽しみいただけるよう、ぬり絵のデータを公開しました。私も何十年かぶりにぬり絵に挑戦しましたが、集中できて気分がリフレッシュしました。ぜひお子様とご一緒にお楽しみください。

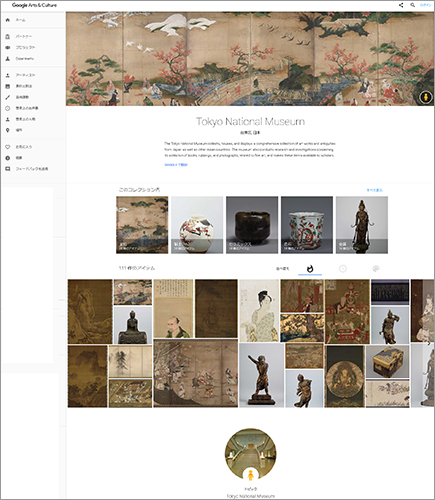

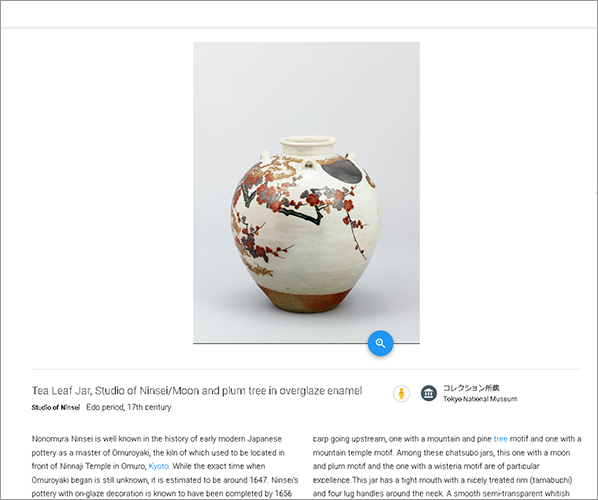

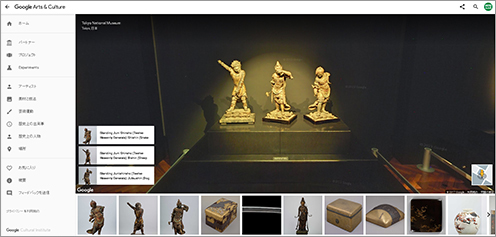

Google Arts & Cultureでは、博物館内のバーチャルツアーをご覧いただけます。本館と法隆寺宝物館内のストリートビューだけでなく、代表的な所蔵品の画像や解説も掲載されています。国宝「観楓図屏風」は、70億画素の超高解像度で鑑賞いただけますので、つい時間を忘れて見入ってしまいます。ぜひご覧ください。

ColBase(コルベース)国立博物館所蔵品統合検索システムもおすすめです。国立文化財機構の4つの国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)の所蔵品の画像や解説、音声ガイドなどをお楽しみいただけます。掲載画像につきましては、複製、個人のSNSでの発信、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由にご利用いただくことができます。オンライン授業の題材にするなど、学校でのご利用も大歓迎です。ぜひ、この機会に国立博物館の所蔵作品をお楽しみいただきたいと思います。

NHK WORLD JAPANのサイトThe Magic of Japanese Masterpiecesでは、英語など17言語の音声で当館の所蔵品をご紹介しています。日本語はございませんが、海外の方にもぜひお聞きいただきたいですし、リスニングの材料としてもご活用いただけます。

この機会に改めてご紹介したいのは、保存と修理のページです。展覧会もさることながら、非常に重要な事業のひとつである保存・修理について、文化財の健康診断、予防、修理、そして当館における保存の歩みについて、わかりやすくご紹介しています。普段は皆様の目に触れる機会が少ない事業ではありますが、年に一度開催される特集展示「東京国立博物館の保存と修理」では、修理を終えた作品を展示し、修理のポイントや工程、その過程で得られた情報などをご紹介します。展示室で配布予定のリーフレットのデータをウェブサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。

出版・刊行物のページでは、東京国立博物館ニュースの最新号や、2003年度以降の博物館ニュースのデータを掲載しています。また、SNS(Twitter、Facebook、Instagram)のフォローや、メールマガジンのご登録も随時受け付けております。

最後に、いまご覧いただいている1089ブログをご紹介します。館のスタッフがそれぞれの想いをしたためてきたこのブログも、投稿開始から約10年が経過し、今やたくさんの読み物が揃うコンテンツとなりました。改めて読み返してみますと、思い出の展示や、それにまつわるストーリーがよみがえってきます。なかでも、「研究員のイチオシ」というカテゴリは、研究員ならではの視点で書かれていておすすめです。

本来、このような不安と混沌の時こそ、私たちは美しいものに触れ、歴史に学ぶことが必要です。臨時休館中にも、ぜひ上記にご紹介したようなコンテンツをお楽しみいただき、お一人お一人に、それぞれ新たなストーリーが生まれ、この危機に立ち向かう静かな、粘り強い力につながることを祈っています。

そして、展示は、何年も前から入念に準備を重ねてようやく実現する努力の結晶です。皆様に展示をご覧いただける日が一日も早く訪れることを、館員一同心待ちにしております。今後とも、東京国立博物館の活動を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

東京国立博物館長 銭谷眞美

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 銭谷眞美(館長) at 2020年04月08日 (水)

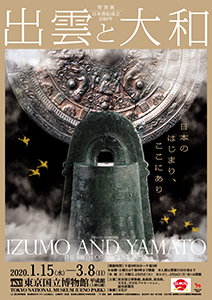

| 特別展「出雲と大和」は、3月8日(日)までの会期を予定しておりましたが、このたび政府の要請により、新型コロナウイルス感染防止のため、2020年2月26日(水)をもって閉幕いたしました。 本展は閉幕いたしましたが、事前に予定しておりました1089ブログをお楽しみください。 前売券の払い戻し方法は、公式サイト・ツイッター等でお知らせしております。また展覧会カタログは、2020年3月30日(月)まで、東京国立博物館ミュージアムショップのWEBサイトにてお買い求めいただけます。 |

特別展「出雲と大和」で展示している国宝の七支刀(しちしとう)についてご紹介します。

七支刀は、奈良県天理市に所在する石上神宮(いそのかみじんぐう)に伝わるご神宝です。

石上神宮の境内。天気が良い日には鶏とふれあうことができます

一見して、左右に互い違いに3本ずつの枝状の刃が付くという珍しい形の刀剣だと思われるでしょう。

最近は漫画やゲームで似た形状の武器が登場することがあるようですが、現実にはこのような形の刀剣は世界で1振りだけ、唯一無二の宝剣です。

さらに表裏には、金で象嵌された61もの文字が。

ただし金線の抜けが多く、判読が困難な文字が少なくありません。

文章の内容については文字が違えば変わってしまうため、これまで多くの説が唱えられてきました。

諸説ありますが、この宝剣が作られた年紀と経緯、刀のもつ力が記されていると考えられています。

朝鮮半島にあった百済の王から当時の倭国王へ贈られたものであるようです。

冒頭の年記は369年が有力視されています。

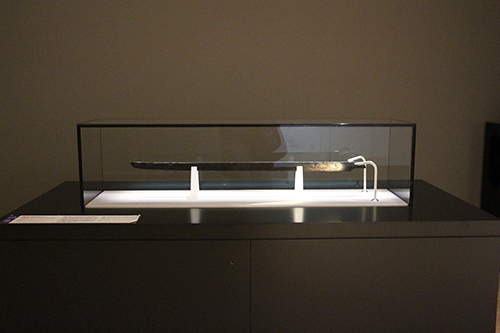

国宝 七支刀

古墳時代・4世紀 奈良・石上神宮蔵

七支刀は保護のため、横向きで展示しています

なお今回、特別展「出雲と大和」は日本書紀成立1300年を記念して開催されている展覧会ですが、この日本書紀の中にも、百済から贈られた「七枝刀(ななつさやのたち)」についての記載があります。

これが石上神宮の七支刀に当たるのでは・・・という意見も、明治時代に銘文の存在が確認されて以来提唱されてきました。

「七枝刀」の記載があるのは神功(じんぐう)皇后の52年の条項です。

神功皇后は第14代仲哀(ちゅうあい)天皇の皇后で、仲哀天皇の崩御後に政務を執ったとされます。

素直に日本書紀の年数を遡っていけば西暦252年。ここで読者の皆さんは、なんだ369年とは合わないじゃないか、と思われますね。

七支刀(表面)の冒頭に刻まれた「泰(和)四年」の銘文。東晋の太和四年とみる説が有力です

じつは日本書紀は編纂にあたり、様々な文献が引用されています。

神功皇后についての記載では魏志倭人伝が3回ほど引用されています。

つまり、日本書紀の編者たちは神功皇后の記事をまとめるにあたって邪馬台国の女王・卑弥呼を意識していたようなのです。

神功皇后と関係する事件を魏志倭人伝に記載された卑弥呼の活躍期(3世紀)に引き寄せた・・・とする説もあります。

百済王が即位した年も実際よりも古く記載されているとも言われるなど、内容を吟味すると日本書紀の記載をすべてそのままには受け取ることはできません。

しかし、百済王から当時の倭王に贈られたものであることなど、七支刀の銘文と日本書紀の記載に共通点が多い点は取り上げてよいでしょう。

このように七支刀は、古代の日本をめぐる国際関係を探るうえで一級の史料なのです。

ちなみに、文字が象嵌された古墳時代の刀剣としては七支刀を含め8振りほどが知られています。

このうち、特別展「出雲と大和」では「額田部臣(ぬかたべのおみ)」銘で有名な島根県の岡田山1号墳の円頭大刀が、平成館1階の考古展示室では熊本県江田船山古墳と奈良県東大寺山古墳の鉄製大刀が展示されており、なんと平成館で一度に4振りがそろう貴重な機会となりました。

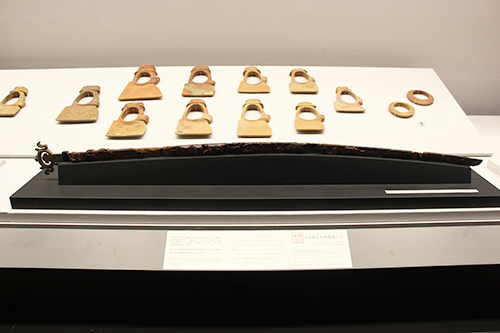

重要文化財 銀象嵌円頭大刀(ぎんぞうがんえんとうたち)

古墳時代・6世紀 島根県松江市岡田山1号墳出土 島根・六所神社蔵(島根県立古代出雲歴史博物館寄託)

「額田卩(部)臣」の銘文が見えます

国宝 銀象嵌銘大刀(ぎんぞうがんめいたち)

古墳時代・5~6世紀 熊本県和水町江田船山古墳出土

※平成館考古展示室にて通期で展示

刀の峰には銘文が、刃関(はまち)には魚と鳥、馬などが銀で象嵌されています

国宝 金錯銘花形飾環頭大刀(きんさくめいはながたかざりかんとうたち)

古墳時代・4世紀(刀身:中国製・2世紀) 奈良県天理市東大寺山古墳出土

※平成館考古展示室にて通期で展示

刀の峰に金象嵌で文字が刻まれています

また石上神宮には七支刀のほかにも多くのご神宝があり、このうち今回は「日の御盾」とも称される鉄製の盾を2個展示しています。

こちらも、2個のうち1個はふだん東博でお預かりし常設展示させていただいておりますので、2個そろうのは珍しい機会です。

七支刀の後ろに2面の鉄盾が控えます

日本のはじまりにまつわる数多くの貴重な文化財が残されている島根県と奈良県。

ぜひ足をお運びください!

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~

|

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 山本亮(特別展室研究員) at 2020年03月06日 (金)

こんにちは。教育普及室の藤田です。

小学生、中学生、高校生のみなさんは、

学校がおやすみでおうちにいる時間がふえましたね。

おとなのかたでも、予定がかわったり、お仕事を家ですることになって

おうちにいる方も多いのかなと思います。

今は博物館もおやすみしていますが、じつはおうちにいても、

トーハク(東京国立博物館)を楽しむ方法がたくさんあるって、ごぞんじでしょうか。

まずはこちら。

2月26日(水)から3月22日(日)まで展示予定の特集「おひなさまと日本の人形」は、

27日からおやすみに入ったので、まだ一日しかお客さまに見ていただいていません。

本館14室 特集「おひなさまと日本の人形」展示風景

でも、担当研究員の三田さんが、この素敵な展示を動画で紹介してくれています。

「ひな人形は、子どもを大切に思う親心の結晶」なのだそうです。

かわいいひな人形や、小さくてきれいなお道具などを見て、

ほっとするひとときをお過ごしください。

それから、おうちにいながらバーチャルツアーで博物館を楽しめるのが、

Google Arts & Culture。

「トーハクの中って、こんなふうになってるんだ!」

「いろいろな作品があるなあ」と、おうちで博物館探検をしてみてください。

(スマートフォンではアプリでの閲覧推奨)

Google Arts & Cultureでどんなことができるか、くわしくはこちらでご紹介しています。

Google Arts & Culture東京国立博物館の画面

本館のストリートビュー

そして、おうちで気分転換に、ぬり絵なんていかがでしょうか。

トーハクのコレクションにある作品や、

キャラクター・トーハクくんとユリノキちゃんなどの

オリジナルのぬり絵です。

はがきサイズや、B5サイズの絵があります。

3月27日から31日まで、当館で予定されていた

ぬり絵コーナー「春らんまん 桜ぬりえ」は中止になってしまいましたが、

ご自宅で印刷して、いろいろなぬり絵に挑戦してみてください。

トーハクくんとユリノキちゃんのオリジナルのぬり絵

春らんまん 桜ぬりえ

小さいお子さんのためのシンプルなものから、大人も手ごたえを感じる細かいぬり絵まで。

きれいな色を選んで、集中してぬり絵を完成させたら、

ちょっと心がおちつくかもしれませんね。

春はもうすぐ。

また、博物館でお会いできる日を楽しみにしています。

東京国立博物館の黒門前の桜(2019年4月撮影)

カテゴリ:ウェブおすすめコンテンツ、教育普及

| 記事URL |

posted by 藤田千織(教育普及室長) at 2020年03月03日 (火)

| 特別展「出雲と大和」は、3月8日(日)までの会期を予定しておりましたが、このたび政府の要請により、新型コロナウイルス感染防止のため、2020年2月26日(水)をもって閉幕いたしました。 本展は閉幕いたしましたが、事前に予定しておりました1089ブログをお楽しみください。 前売券の払い戻し方法は、公式サイト・ツイッター等でお知らせいたします。また展覧会カタログは、2020年3月30日(月)まで、東京国立博物館ミュージアムショップのWEBサイトにてお買い求めいただけます。 |

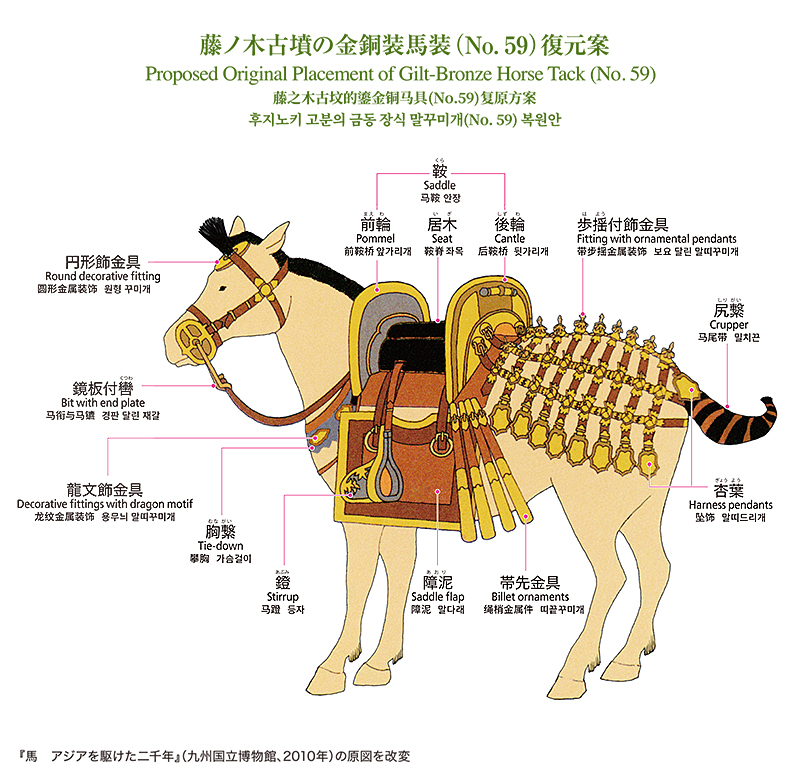

特別展「出雲と大和」では大和の地から出土した、きらびやかな装飾が施された馬具を展示しています。

今回は、奈良県斑鳩町(いかるがちょう)の藤ノ木(ふじのき)古墳出土の国宝「金銅装鞍金具(こんどうそうくらかなぐ)(前輪・後輪(しずわ))」をご紹介します。

藤ノ木古墳は6世紀後半に造られた直径50mの円墳です。昭和60年(1985)から始まった発掘調査で未盗掘の横穴式石室とそこに安置された家形石棺が確認されました。金銅製品など豪華で精巧な副葬品の数々は新聞やニュースなどで大きく取り上げられ、話題となりました。当時の驚きと熱狂を覚えておいでの方も多いのではないでしょうか。

藤ノ木古墳

さて、金銅装鞍金具は、その名の通り人が馬に乗るために用いた馬具のことです。鞍の前後に取り付けられた装飾品の金具が前輪と後輪です。

両者ともに輝く金銅板を透かし彫りすることによって文様を表現した華やかなものです。

亀甲繋文(きっこうつなぎもん)と呼ばれる六角形の区画の内部には鳳凰・龍・獅子・鬼・魚・象・兎が透かし彫りされています。また、後輪の中央にある把手(とって)の付いた金具には大刀と斧を持った鬼神が睨みをきかせています。

この馬具を目にした大和の人々は、豪華に輝く実在・架空の様々な動物たちに目を奪われたことでしょう。

国宝 金銅装鞍金具(前輪)

古墳時代・6世紀 奈良県斑鳩町 藤ノ木古墳出土 文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館保管)

国宝 金銅装鞍金具(後輪)

古墳時代・6世紀 奈良県斑鳩町 藤ノ木古墳出土 文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館保管)

金銅装鞍金具のほかにも、藤ノ木古墳からは金銅製の馬具が多数出土しています。今回展示している「金銅龍文飾金具(こんどうそうりゅうもんかざりかなぐ)」には龍、「金銅棘葉形杏葉(こんどうそうきょくようけいぎょうよう)には鳳凰が透かし彫りされています。

国宝 金銅装龍文飾金具

古墳時代・6世紀 奈良県斑鳩町 藤ノ木古墳出土 文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館保管)

国宝 金銅棘葉形杏葉

古墳時代・6世紀 奈良県斑鳩町 藤ノ木古墳出土 文化庁蔵(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館保管)

それぞれの作品のどこにどんな動物が隠れているのか、探しながら作品を見るとよりお楽しみいただけるのではないでしょうか。

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~

|

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 東影悠(奈良県立橿原考古学研究所 企画部企画課 主任研究員) at 2020年03月02日 (月)

出雲大社はこれまで多くの造営(ぞうえい)・遷宮(せんぐう)を経ています。

現在の国宝の出雲大社本殿は延享元年(1744)の造営によるものです。

日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」では、第1章「巨大本殿 出雲大社」において出雲大社に伝わる多くの御神宝などを紹介していますが、これを造営・遷宮といった切り口から見てみましょう。

国宝 出雲大社本殿

まず鎌倉時代、宝治(ほうじ)2年(1248)の造営です。この造営に関しては多くの貴重な史料が残されていることなどから、後に紹介する寛文(かんぶん)7年(1667)の造営の際には「宝治二年御造営の記録守候ハん」とその造営遷宮の参考とされました。また宝治2年の造営以後、戦乱などの理由により出雲大社の本殿規模が小さくなったとされますが、寛文度の造営の際には、中世最後の正殿式(寛文度の造営以後、8丈・約24m以上の高さを持つ本殿を正殿式と規定)の造営と位置づけられました。その意味で、宝治度の造営は出雲大社にとって重要と考えられます。

この宝治度の本殿を支えていた柱が、平成12年(2000)に出土した「心御柱(しんのみはしら)」・「宇豆柱(うづばしら)」(ともに重要文化財)です。直径約1.3mの杉の大木3本をまとめて、直径約3mの1本の柱としています。

重要文化財 心御柱(左)・宇豆柱(右)

鎌倉時代・宝治2年(1248) 島根県出雲市 出雲大社境内遺跡出土

島根・出雲大社蔵(宇豆柱は島根県立古代出雲歴史博物館保管)

重要文化財 心御柱 ※3本のうち1本は複製

重要文化財 宇豆柱

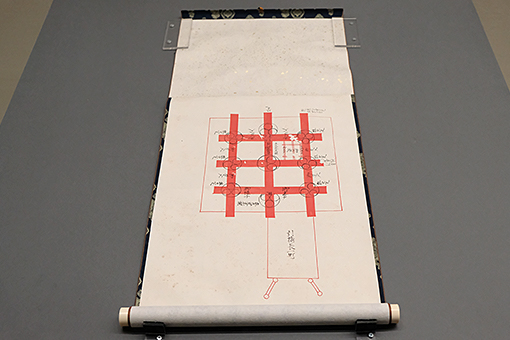

この柱の構造は、出雲国造家(いずもこくそうけ・出雲大社宮司家)の千家家(せんげけ)にいにしえの本殿の平面図として伝わる「金輪御造営差図(かなわのごぞうえいさしず)」(模本を展示中)に一致します。従来、この図面は誇張を加えたものとされてきましたが、柱の発見によって再評価されることとなりました。図面には、本殿に至る引橋(ひきはし)の長さが1町(約109m)と記されており、古代には48mの高さを誇ったとされる巨大な本殿が存在していた可能性がさらに高まったのです。

金輪御造営差図(模本)

原品:鎌倉~室町時代・13~16世紀 島根・千家家蔵

模型 出雲大社本殿 平成11年(1999)

島根・出雲市蔵

出雲大社本殿の1/10スケールの模型。10世紀ごろ(平安時代)を想定

この宝治度の造営の際に奉納されたと伝わるのが、国宝の「秋野鹿蒔絵手箱(あきのしかまきえてばこ)」です。蓋表(ふたおもて)には水辺に憩う鹿の親子、今を盛りに咲き誇る萩、萩に群がる小鳥が描かれています。鎌倉時代の手箱(化粧道具や身のまわりのものを納める箱)を代表する優品です。

国宝 秋野鹿蒔絵手箱

鎌倉時代・13世紀 島根・出雲大社蔵

横道にそれますが、大和といえば鹿が有名ですが、第3室に展示されている「埴輪 見返りの鹿(はにわ みかえりのしか)」(重要文化財)とともに、出雲の鹿もお楽しみください。

重要文化財 埴輪 見返りの鹿

古墳時代・5~6世紀 島根県松江市 平所遺跡出土 島根県教育委員会蔵

次に寛文度の造営です。この造営では、8丈(約24m)の高さを持つ白木造り(しらきづくり)の簡潔な本殿が実現されるとともに、神仏混淆(しんぶつこんこう)の状態にあった境内から、仏教的な要素が排除されています。現在に直接つながるという意味で重要な造営です。

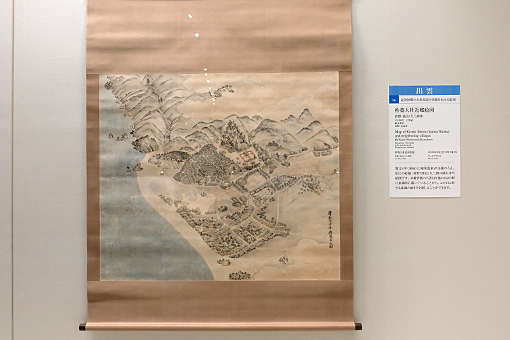

この造営にあたって、豊臣秀頼による慶長14年(1609)造営の出雲大社とその周辺の姿を記録に留めたのが「杵築大社近郷絵図(きづきたいしゃきんごうえず)」です。本殿は現在とは異なり、朱塗りで描かれています。また本殿南側には三重塔・鐘楼などが描かれており、神仏混淆の状況を伝えています。

杵築大社近郷絵図

狩野(西山)久三郎筆 江戸時代・17世紀 島根・北島家蔵

白木造りの簡潔な本殿を後世に伝えていくために、規範として製作されたのが1/30の本殿模型「出雲大社本殿木形(いずもたいしゃほんでんきがた)」です。この模型に表された屋根構造は、現在の本殿にも踏襲されています。

出雲大社本殿木形

江戸時代 寛文4年(1664)頃 島根・出雲大社蔵

この造営の際に奉納されたと伝わる化粧箱が「御櫛笥(みくしげ)」です。これには出雲大社神紋の一つとされる「亀甲に有字」紋が蒔絵で表されています。「有」という字は分解すると「十月」となります。旧暦十月といえば、出雲に神々が集うとされる月ですが、この神紋はこのことが意識されていると伝えられています。

御櫛笥および内容品

江戸時代・17世紀 島根・出雲大社蔵

本展では、ここで紹介した作品以外にも造営・遷宮に関連した貴重な作品を多く展示しています。造営・遷宮という切り口から第1章「巨大本殿 出雲大社」をご覧いただいてはいかがでしょうか。出雲大社についてより理解が深まるかもしれません。

| 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 平成館 特別展示室 2020年1月15日(水) ~ 2020年3月8日(日) |

|

カテゴリ:2019年度の特別展

| 記事URL |

posted by 品川知彦(島根県立古代出雲歴史博物館学芸企画スタッフ調整監) at 2020年02月25日 (火)