1089ブログ

2014年は午年(うまどし)ですね。

馬を描いたり、デザインに使ったりするのって、実は結構難しいのではないでしょうか。作者の力量が如実に現われるような気がします。恒例の干支の展示「博物館に初もうで─午年によせて─」(2014年1月2日(木)~26日(日)、本館特別1・2室)は名品揃いで、その競演をお楽しみいただけます。

ここではこの展示のもう一つの見どころ、「馬具」について、ご紹介したいと思います。

単に馬具(人が馬に乗るための道具類)というと、あまり高級なイメージが沸かないかもしれませんが、古今東西、馬具は権力を誇示する格好のアイテムだったようで、趣向を凝らした美術工芸品をたくさん見いだすことができます。

現代的な例をあげるとすれば、世界的に有名なフランスの高級ファッションブランド、エルメスは、馬具工房として創業したのだとか。馬具も服飾品のように、使う人の個性や趣味を発信するのに最適の品物なのでしょう。

日本でも馬具には、工芸技術の粋を集めた作例が数多く見受けられます。特に鞍と鐙は、乗馬用具の根幹をなすものです。

武器や武具の多くは防水性のために漆が用いられていますが、鞍は特に、高度な漆芸技術によって美しく飾られた作品が、数多く残されています。

今回展示する作品から、いくつかご覧いただきましょう。

重要文化財 獅子螺鈿鞍 平安~鎌倉時代・12~13世紀 嘉納治五郎氏寄贈

螺鈿という、貝殻の内側を平らに加工し、文様の形に切り抜いて貼り付ける装飾技法によって、様々なポーズの獅子が表わされています。その周りには金粉をふんだんに蒔き付けており、黄金色の中に螺鈿の獅子がきらきらと輝いています。

また貝の表面には線刻で、獅子の毛並みやそれぞれに個性的な表情が描かれています。獅子たちはいずれも、勇壮というよりは、ちょっとかわいい感じです。

講道館柔道の創始者として有名な、嘉納治五郎氏の寄贈品です。

菊螺鈿鞍 鎌倉時代・13~14世紀

現在まで伝えられた鎌倉時代の鞍は大変希少ですが、そのほとんどが、螺鈿の技法できらびやかに装飾されています。黒漆塗の地に夜光貝が白く煌くさまが、当時の武将の好みに合っていたのかもしれません。

これらは中世螺鈿鞍と総称されていますが、いずれも大変な高級品であり、戦場で実際に使われたというよりは、儀式や神前への奉納といった場面で用いられたと推測されています。また鎌倉時代には貝片を切り抜き、切り透かす技術の精度が最高潮に達しましたが、中世螺鈿鞍にはまさに、日本の螺鈿技術の頂点を見ることができます。

ここにみる螺鈿の精細さと言ったら、まさに超絶技巧です!

蕪平文鞍 室町時代・16世紀 沼田鎌次氏寄贈

いわゆる戦国時代には、実戦用の鞍の形にも、大きな変革がもたらされました。部材は分厚く、幅広になっており、いかにも頑丈で力強い姿をしています。またこの形式の鞍の装飾には、厚い金属板を鋲で留めるなど、豪放で斬新な傾向がみられます。

この鞍でも厚い金銅板を切り抜いて、蕪と雪輪の文様を表わしています。蕪は音が頭(かぶ)に通じ、多くの人々の頭たらんとする武家の間で縁起物とされたといいます。また蕪は土に通ずるところから槌に繋がり、打つ(討つ)縁起をかつぐという説もあります。

いかにも戦国武将らしい、アゲアゲな鞍(?)かも…

重要文化財 芦穂蒔絵鞍鐙 安土桃山時代・16世紀 久松定法氏寄贈

戦国の世を勝ち抜き、天下統一をなしとげた、豊臣秀吉が使ったという鞍と鐙のセット。芦穂文様の下絵が付属しており、そこに秀吉の書付があるため、これらは秀吉所用で、下絵は狩野永徳が描いたものと伝えられたのです。

立体的に盛り上げた高蒔絵と金の厚い板を用いて、一本の芦穂を堂々と表わしています。

こうした派手で目立つことを志向する文様構成や、芦の茎や葉脈、穂のように黄金の輝きを強調した表現は、桃山期の工芸品ならではの特徴です。

覇者の美意識を体現したかのようなこの鞍鐙は、桃山文化期の工芸の代表となっています。

鞍は、戦野を疾駆する武将達の必需品でした。

しかし、高度な漆芸技術によって装飾された馬の鞍は、まさに美術品といっても過言ではありません。

馬具の名品を見る時、人間にとって馬に乗るということが、いかに重要なことであったのか、感じとっていただけることでしょう。

| 記事URL |

posted by 竹内奈美子(工芸室長) at 2013年12月29日 (日)

今年は、師走に入り急に寒い日が続くようになりました。最近は、天候が不順な年が多いようですが、本来日本は、四季のはっきりした気候を特徴としていました。

暦をめくるように、季節ごとに様々な行事が行われ、自然と人事の流れを感じたものでした。

12月といえば歳末。新しい年の準備におわれる時期でもあったはずですが、近年は新しい年を迎えるよりも前に、年に一度の大イベント「クリスマス」があります。街はイルミネーションで飾られ一年で一番華やかな様相を見せています。江戸時代にはクリスマスなどなく、新年を迎える気分と、年の瀬のあわただしさがあったことでしょう。25日までのイルミネーションが片付けられると、急ぎ足で新年の準備になります。

江戸時代の絵画では、毎月の行事を描いた月次絵には、新年を迎える準備が歳末行事として描かれています。

正月になると初夢で一年を占いました。元日の夜(あるいは2日の夜)に見るのが初夢とされ、良い夢を見るために、宝船売りが縁起のよい宝船の絵を売り歩きました。これを枕の下に入れて、吉夢を呼び込むのです。

今回、葛飾北斎が「勝川春朗」と名乗っていた30歳前後の時期に描かれた「宝船図」を展示します(2014年1月2日(木)~26日(日)、本館10室)。七福神が龍頭の船に乗っています。恵比須が鯛を釣り上げ、千年長寿の鶴が飛び、万年長寿の蓑亀が船に乗り込もうとしています。

宝船の七福神 葛飾北斎筆 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵

枕に敷く宝船図には、回文が添えられていたそうです。この図にも「なかきよの とをのねふりの ミなめさめ なミのりふねの をとのよきかな(長き夜の 遠の眠りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな)」とあります。

一年を占ういかにも縁起のよい夢が見られそうな作品です。

最近は、宝船売りの姿は見られなくなりましたが、今年は12月27日(金)の読売新聞夕刊、12月28日(土)の朝日新聞、毎日新聞夕刊広告にこの宝船の図が切り抜き用で掲載される予定です。

これを敷いてよい一年を占ったら、本物も見たくなるはず。

商売繁盛で、景気も上向き! といきますでしょうか?

| 記事URL |

posted by 田沢裕賀(絵画・彫刻室長) at 2013年12月27日 (金)

トーハクにはたくさんの作品があります。

いろんな時代に作られたもの、いろんな素材のもの、いろんな地域で作られたもの。

お客様からはよく、「どの順番で見たらいいですか?」と聞かれます。

2014年、午年のお正月にトーハクにいらっしゃる皆様に同じ質問をされたとしたら、私は「うま」めぐりをおすすめします!

干支にちなんだ特集陳列「博物館に初もうで-午年によせて-」はもちろん、他の展示室にもうまを表した作品が展示されています。

うまの造形を楽しんでいただくために、ワークシート「クイズラリー トーハクうま三昧」をつくりました。

ワークシートをヒントに作品を鑑賞し、クイズに挑戦しながら、「うま」をテーマにトーハクをめぐってみませんか?

展示室の順番に鑑賞することが多い方は、時代、ジャンル、地域ごとに作品を鑑賞をなさってきたと思います。

モチーフをテーマにトーハクをまわれば、これまで見過ごしていた作品、意外な造形にも出会えるはず。

ワークシートではうま以外の、お正月らしいものもご紹介しています。

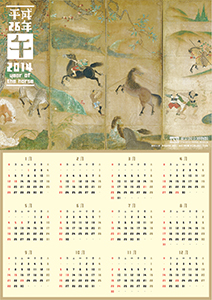

ワークシートの裏面は長谷川等伯筆「牧馬図屏風」をもとにデザインされたカレンダー。

牧馬図屏風は、野生の馬、調教中の馬、子馬など様ざまな馬が描かれた屏風です。

松林図屏風とはまた雰囲気のちがう等伯の屏風と一年お過ごしいただければと思います。

ワークシートは1月2日(木)、3日(金)の11時~16時、先着3000名の皆様限定でお配りします。

配布とクイズの答え合せは東洋館エントランスで行います。是非いらしてください!

さて、私のイチオシのうまがこちら!

土偶 馬 朝鮮 三国時代(新羅)・5~6世紀 東京国立博物館蔵

(東洋館10室にて、2014年4月6日(日)まで展示)

決してかっこいいとは言えませんが、茶筒のようなからだに頭、尻尾、脚をつけた素朴な雰囲気と表情に癒されます。

近くには同じように作られた「牛」も。

ちょっとした違いで「馬」と「牛」を作り分けていたんですね。

東洋館10室に展示されていますので探してみてください。

博物館に初もうで。

年のはじめ、たくさんのイベントとともにうまをテーマに古今東西の文化を思う存分、お楽しみください。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2013年12月25日 (水)

すでにお知らせしている通り、2014年の1月、トーハクでは2つの個性的な展覧会が同時に幕を開けます。

そのうちのひとつ「人間国宝展」については、トーハクくんとユリノキちゃんが「なるほー!人間こくほー!展」で紹介してくれました。

残るひとつ「クリーブランド美術館展―名画でたどる日本の美」については、わたくし広報室の小林が紹介いたします。

そもそもクリーブランドってどこ?

正直言って、日本人にはあまりなじみのない街かもしれません。

クリーブランドは、五大湖のひとつ、エリー湖の南岸に位置するオハイオ州第2の都市です。

音楽が好きな方ならば、アメリカ5大オーケストラのひとつとされるクリーブランド管弦楽団の名前はご存知でしょう。村上春樹の大ベストセラー「1Q84」の冒頭、主人公がタクシーの中で耳にしたのが、ジョージ・セル指揮、クリーブランド管弦楽団による『バルトーク:管弦楽のための協奏曲/ヤナーチェク : シンフォニエッタ』でした。

そのクリーブランドに1913年に開設されたのがクリーブランド美術館。

中世ヨーロッパの美術や東洋美術、そして印象派などの近代美術から現代美術まで、約4万5000点のコレクションを誇る全米でも有数の規模の総合美術館です。

水と緑の風景が美しい、クリーブランド美術館

なぜ日本美術のコレクション?

それにしても、なぜクリーブランドにこれほどの日本美術のコレクションがあるのでしょうか? 実は、GHQの美術顧問を勤め、東洋美術研究者として名高いシャーマン・リー(1918-2008)が1952年にクリーブランド美術館に赴任し、1958年から館長を勤めているのです。彼が、ジャンルも時代もバランスよく体系的に日本美術を収集したことが、いまの日本美術コレクションの土台になりました。

なぜいま、クリーブランド美術館展を開催するの?

2013年6月、クリーブランド美術館に新しく日本ギャラリーが開室されました。それを記念して、2014年2月16日~5月11日には、東京国立博物館所蔵の日本美術の名品による特別展「伝統の再生-日本近代美術」が開催されることになっています。当館におけるクリーブランド美術館展はその交換展。東京国立博物館とクリーブランド美術館の交流から生まれた展覧会なのです。

どんな展覧会なの?

みなさま、展覧会のサブタイトルにご注目ください。

「名画でたどる日本の美」

そう、先ほど、シャーマン・リーのコレクションは体系的である、と書きました。

今回の展覧会はまさにその点に着目した構成になっています。

平安時代から明治時代まで、日本の絵画の流れを概観しようという壮大な試みです。

展覧会は、人と自然との関わりをテーマに、(1)神仏を描く作品や肖像画などの人体表現、(2)咲き誇る花や鳥を描く花鳥画、(3)名所や理想の景色を描いた山水画、(4)人と自然が融けあうように表わされる物語絵画と、四つの章で構成されています。

出品作品42件のラインナップには、雪村、蕭白、盧舟、始興に暁斎と人気の絵師も勢ぞろい。

さらに、テーマにあわせて、クリーブランド美術館の所蔵品からピカソ、モネ、ルソーなど西洋絵画と中国絵画の名品も展示。

古今東西の絵の中に遊ぶ贅沢な時間をお約束します。

<主な作品>

雷神図屏風 (らいじんずびょうぶ) 「伊年」印 江戸時代・17世紀

よく知られた「風神雷神図」のうち「雷神」の姿を描いた絵

会場では、有機ELパネルを用いて、当時この絵が鑑賞された環境に近い光を再現する今までにない照明を計画中。

本来の日本絵画のもっていたパワーを実感していただきます。

詳しくは、担当研究員が本ブログでご紹介する予定です。どうぞお楽しみに!

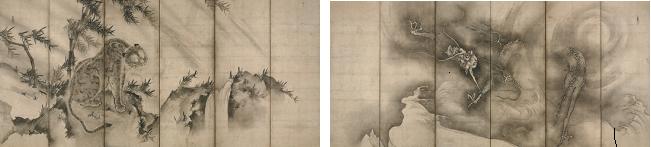

龍虎図屏風(りゅうこずびょうぶ) 雪村周継(生没年不詳)筆 室町時代・16世紀

雨を呼ぶ龍と風を呼ぶ虎。ちょっとユーモラスな表現は、雪村ならでは

燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ) 渡辺始興筆(1683-1755) 江戸時代・18世紀

尾形光琳を慕った始興の代表作。燕子花の配置が生み出す、心地良いリズムを楽しんでください

「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」

2014年1月15日(水) ~ 2014年2月23日(日) 平成館 特別展示室第1・2室

カテゴリ:2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2013年12月18日 (水)

![]() こんにちは!トーハクのアイドル、ユリノキちゃんです。

こんにちは!トーハクのアイドル、ユリノキちゃんです。

![]() (わお、アイドルって自分で言っちゃってるほ…)こんにちは、トーハクくんです。

(わお、アイドルって自分で言っちゃってるほ…)こんにちは、トーハクくんです。

![]() 今日は、日本伝統工芸展60回記念「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」についてご紹介します。

今日は、日本伝統工芸展60回記念「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」についてご紹介します。

![]() よろしくだほ。

よろしくだほ。

しっかし、人間なのに国宝になっちゃうっていうのは、なんだか不思議な気がするほ。

![]() 人間国宝ってね、正確にいうと「重要無形文化財の保持者」のことなのよ。

人間国宝ってね、正確にいうと「重要無形文化財の保持者」のことなのよ。

![]() ジューヨームケーブンぶくぶくぶく、、ぬはぁー!難しくてよくわからんほ!

ジューヨームケーブンぶくぶくぶく、、ぬはぁー!難しくてよくわからんほ!

![]() ごめん、ごめん!

ごめん、ごめん!

「国宝」は、とても大切な国の宝物でしょ?「人間国宝」は、「国宝にしたいくらいすごい人」という意味で使われるようになったの。

「ジューヨームケーブンぶくぶくぶく」じゃ分かりにくいでしょ。

![]() そうか!じゃあボクもなれるね?

そうか!じゃあボクもなれるね?

![]() あらら。トーハクくん、「国宝は一日にして成らず」!本当に大変な努力がないとなれないのよ?

あらら。トーハクくん、「国宝は一日にして成らず」!本当に大変な努力がないとなれないのよ?

![]() うむむ。じゃあ、人間国宝ってどんなひとがなれるんだほ?(ボクもなりたいほ。)

うむむ。じゃあ、人間国宝ってどんなひとがなれるんだほ?(ボクもなりたいほ。)

![]() じゃあまずは、人間国宝の制度の成り立ちから説明するわね。

じゃあまずは、人間国宝の制度の成り立ちから説明するわね。

昭和25年に「文化財保護法」っていう法律が制定されました。今ではよく耳にする「文化財」っていう言葉が広く使われるようになったのは、ここからだと言われているの。

![]() 文化財保護ホー?

文化財保護ホー?

![]() 「文化財を保護する法律」よ。

「文化財を保護する法律」よ。

絵画や彫刻とか、目に見える「物」は、形があるので「有形文化財」って言うの。

もう片方で、歌舞伎や落語のような芸能は、目に見えるけど、「物」は無いでしょ。

![]() ほっほ、ユリノキちゃん。今はDVDっていう便利なものがあるじゃないほ~。

ほっほ、ユリノキちゃん。今はDVDっていう便利なものがあるじゃないほ~。

![]() ヘリクツ言わないの。

ヘリクツ言わないの。

歌舞伎や能や落語のような芸能は、「物」じゃなくて「技」が大切でしょ。

こうした、「物」じゃないもの、「形」がないものということで「無形文化財」って言うのよ。

![]() じゃあ今回は落語家さんの展覧会なんだほ?

じゃあ今回は落語家さんの展覧会なんだほ?

![]() ノンノンノン。今回は「工芸」の展覧会です。

ノンノンノン。今回は「工芸」の展覧会です。

![]() 焦ーげー?

焦ーげー?

![]() 工芸!

工芸!

日本では昔から焼物が作られ、漆が作られ、織物が織られたりしてきたでしょう?

そうしたものを作る「技」、これを「工芸技術」として保護していくことにしたの。

工芸の「技」が無形文化財になって、その「技」を持っている人が保持者。

昭和25年の「文化財保護法」は、形の無いものまで保護しようとしたのよ。

当時じゃ、世界でも類のない画期的な制度だったの!

![]() UKだけじゃなくてムケーも大事ってことだほ。

UKだけじゃなくてムケーも大事ってことだほ。

![]() そう。でも変な文字変換しないでよね。

そう。でも変な文字変換しないでよね。

![]() ほほーい。

ほほーい。

![]() 日本の工芸ってほんとにすごいわよ!

日本の工芸ってほんとにすごいわよ!

ほら、木・竹工や金工などの綺麗な作品がたくさんあるし、陶磁器も華やかよね。

法隆寺宝物館や本館にも展示されているでしょ?

重要文化財 色絵月梅図茶壺 重要文化財 金銅火焔宝珠形舎利容器

仁清作 江戸時代・17世紀 鎌倉時代・13~14世紀

いずれも東京国立博物館蔵、本展覧会出品作品。

![]() うん!12室に展示されてる漆のハコもすごいし、お着物も、刀剣も、もう挙げてったらキリがないほ。

うん!12室に展示されてる漆のハコもすごいし、お着物も、刀剣も、もう挙げてったらキリがないほ。

国宝 片輪車蒔絵螺鈿手箱 重要文化財 縫箔 紅白段草花短冊八橋模様

平安時代・12世紀 安土桃山時代・16世紀

いずれも東京国立博物館蔵、本展覧会出品作品。

![]() 普段の生活が「アート」に囲まれてる。そんな生活の中の芸術品である工芸を大切に伝えてく。

普段の生活が「アート」に囲まれてる。そんな生活の中の芸術品である工芸を大切に伝えてく。

これぞ、世界に誇る日本の文化!

ということで昭和29年、無形文化財のなかで特に重要な技を「重要無形文化財」として指定して、その技をもっている人のなかでも最も優れた人を「重要無形文化財の保持者」いわゆる「人間国宝」として認定したの。

![]() ほおおー!やっと出てきた「人間国宝」!

ほおおー!やっと出てきた「人間国宝」!

そうか、こういうスゴイ作品をつくれる技を持っていて、なかでもスーパーグレートなひとが「人間国宝」なんだほ。

![]() そう。細かく言うと色々条件はあるけど、そんな風に覚えていてくれれば大丈夫。

そう。細かく言うと色々条件はあるけど、そんな風に覚えていてくれれば大丈夫。

それで、そういう価値の高い無形の技を保存して後世に伝えてゆくためには、なるべくたくさんの人にこの技術を見てもらわないとね、ってことで始まったのが「日本伝統工芸展」。

![]() ほう。

ほう。

この展覧会タイトルに「日本伝統工芸展60回記念」って書いてあるほ。じゃあ60回も続いてきたんだほ?

![]() そうよ。すごいでしょ?

そうよ。すごいでしょ?

この展覧会はそれを記念して開催されるの。だからすごいわよー、出品作品の豪華なこと!

すでに亡くなられた104名の人間国宝の名品を一気にぜーんぶ見ることができるの。

さらに、平成館1階の企画展示室で開催する特集陳列「人間国宝の現在(いま)」では、現在もご活躍中の人間国宝53名の作品が展示されるから、特別展示室と企画展示室を両方見れば、すべての人間国宝(※)の作品を制覇できるというわけ!

(※ 技そのものが認定を受けており、展示することが難しい刀剣研磨と手漉和紙を除きます。)

![]() わほー!!そんなに一気に見られるなんてワンダホー!!

わほー!!そんなに一気に見られるなんてワンダホー!!

はあ…人間国宝さんかあ。どんなひとなのかなあ。一度会ってみたいほ…。

↓トーハクくんが想像する「人間国宝さん」のビジュアルイメージはこんな感じ。

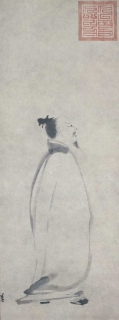

重文 李白吟行図(りはくぎんこうず)

梁楷筆 南宋時代・13世紀 東京国立博物館蔵

※本展覧会の出品作品ではありません。あくまでビジュアルイメージです。

![]() 会えるわよ。

会えるわよ。

![]() えっ?!

えっ?!

![]() 「現役人間国宝によるギャラリートーク」に行けば会えるわよ。

「現役人間国宝によるギャラリートーク」に行けば会えるわよ。

ご活躍中の人間国宝から、展示室のなかで直接お話を聞くことができるの。

![]() いやはや!これは絶対に行きたいほ!ボクが国宝になるにはどうしたらいいのか聞くんだほ。

いやはや!これは絶対に行きたいほ!ボクが国宝になるにはどうしたらいいのか聞くんだほ。

![]() そういう質問は困ると思うけど…。

そういう質問は困ると思うけど…。

でも技に関することや、どんな美を追求してるのかってことだったら聞くことができるかもね。

私もとっても楽しみよ!来年の手帳にスケジュールを書いておかなきゃ。

日本伝統工芸展60回記念「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」は、1月15日(水)から2月23日(日)まで、平成館特別展示室で開催します。

特集陳列「人間国宝の現在(いま)」も同じ期間、平成館1階の企画展示室で開催します。

トーハクくんが展覧会担当研究員にインタビューするブログもアップしていきますので、おたのしみにね!

![]() えっ、そうなの?!(いま初めて聞いたほ…まったくユリちゃんは人づかいが荒いほ…)

えっ、そうなの?!(いま初めて聞いたほ…まったくユリちゃんは人づかいが荒いほ…)

が、がんばるほー!!

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2013年12月14日 (土)