1089ブログ

特集陳列「本州最西端の弥生文化-響灘と山口・綾羅木郷遺跡-」の見どころ(魅ドコロ…) 2 -食べモノ事情編

現在、平成館考古展示室では昨年10月29日から本年3月9日まで平成25年度考古相互貸借事業として、特集陳列「本州最西端の弥生文化 -響灘と山口・綾羅木郷遺跡-」を開催しています。

会期は残すところひと月余りとなりましたが、もうご覧いただけましたでしょうか?

展示風景

この特集陳列では、通常の発掘調査ではなかなか検出されることのない、食糧残滓をはじめとする動物や植物の遺存体を展示しています。これら有機質の資料は、弥生時代の食料(たべもの)を考える上でとても貴重ですが、残念ながら当館にはこれだけ豊富な有機質資料は所蔵されていません。

そこで今回は、綾羅木郷遺跡から出土した海の幸、山の幸、コメと木の実にスポットを当てて弥生時代の“食べモノ事情”についてご紹介いたします。

海の幸

綾羅木郷遺跡は山口県下関市に所在し、西には響灘に面し、南は関門海峡を経て周防灘へつながっています。

これまでの発掘調査によって、綾羅木郷遺跡では約600基もの貯蔵穴が検出されており、そうした貯蔵穴から魚骨や海獣骨など、当時の環境を反映した動物遺存体がたくさん出土しています。

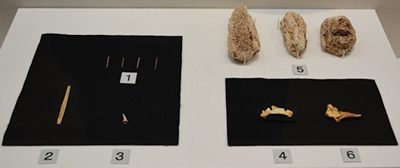

出土動物遺存体(1:ウニの棘 2:エイの尾棘 3:カニの脚爪 4:マダイ上顎骨 5:クジラの骨 6:硬骨魚下顎骨)

綾羅木郷遺跡では、マダイ、キチヌ、エイ、フエダイ科などの魚骨、ウニの棘やカニの脚爪、ヤマトシジミやハマグリ、サザエをはじめとする貝類、クジラやニホンアシカなどの海獣骨が出土しています。

マダイは深い岩場や砂底に生息し、キチヌは沿岸の浅い海の岩場や河口付近の汽水域を好むといわれています。フエダイはやはり沿岸部の岩場を好む魚です。響灘や綾羅木川河口付近でこうした魚を捕えていたと推測されます。

同じく遺跡から出土している骨製ヤスやクジラ骨製のアワビおこし、土錘や石錘などの漁撈具から考えると、当時は刺突漁、潜水漁、網猟などが活発であったことが窺えます。

骨角器(2:アワビおこし、3:ヤス)

注目すべきは、クジラやニホンアシカなどの骨が検出されていることです。

特にクジラのような大きな動物を丸木舟で捕獲するのはとても危険で大変な作業であったにちがいありません。そのため、当時は浜辺に打ち上げられた漂着クジラを利用していたのではないかと推定されています。

いずれにせよ、綾羅木郷遺跡の弥生人は、内海だけではなく、時にはこうした大型の海獣を漁撈の対象として積極的に外海にも展開していた可能性があります。

山の幸

次に山の幸を見てみましょう。

綾羅木郷遺跡ではイノシシ、ニホンジカ、タヌキ、クマネズミ、モグラ類、ニホンザル、カモ類などが出土しています。特集陳列では、そのうちイノシシとニホンジカ、ニホンザルの骨を展示しています。いわば当時の弥生人の食べあとです。

これらの動物の多くは、現代でも里山周辺など、人間の生活環境で見かけることがあるように、当時も集落周辺に生息していたと考えられます。捕えた動物はその肉以外にも、毛皮、骨、角、牙など余すところなく生活道具の材料として利用されていたことが、出土した骨製のヤスやアワビおこし、縫い針などから窺えます。

出土動物骨(1:ニホンジカの下顎骨 2:イノシシの上腕骨 3:ニホンザルの中手骨)

また、綾羅木郷遺跡からは小ぶりな打製石鏃が出土しています。明確な落とし穴は見つかっていませんが、イヌを使った追い込み猟や落とし穴猟が行われていたと考えられます。

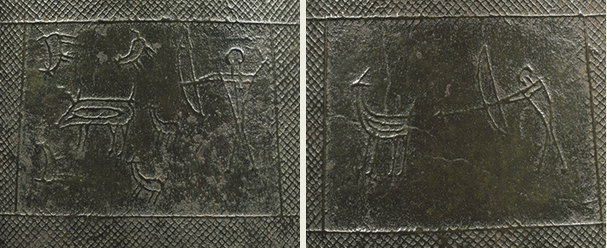

なお、こうした狩猟の場面を表すものに当館の銅鐸(伝香川県出土:国宝)があります。この銅鐸には袈裟襷文と呼ばれる文様区画の中に12場面の「絵画」が描かれていますが、その中にイヌを使ったイノシシ狩りや、人が弓に矢をつがえてシカを射ようとする場面があります。

綾羅木郷遺跡出土の動物骨は、この絵画に描かれた狩猟場面をよりリアルに伝えてくれる貴重な証拠ともいえるのではないでしょうか。

国宝 銅鐸 伝香川県出土 弥生時代(中期)・前2~前1世紀 (2014年6月15日(日)まで平成館考古展示室にて展示)

左:イノシシ狩のようす 右:弓に矢をつがえてシカを狙う人物

炭化米と木の実

綾羅木郷遺跡では貯蔵穴からコメやムギなどの穀類、堅果類や果実の種などが出土しています。

炭化米は文字どおり炭化したコメです。地中に無酸素状態で埋没した結果、黒く変色したものや、焼け焦げたものを指します。綾羅木郷遺跡では貯蔵穴などから7,000粒を超える炭化米が検出されています。これらのコメは現在日本で一般的に食べられているお米と同じタイプのもの(ジャポニカ種)と推定されています。

また、間接的な証拠ですが、土器の底に籾痕がついた破片も見つかっています。土器作りの際に誤って籾が付着してしまったのでしょうか。

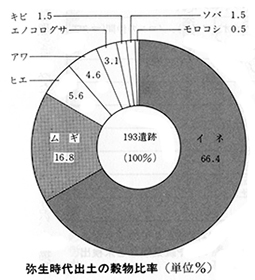

左:炭化米 中:籾圧痕付土器(底部) 右:シイの実

ここで注意しなければならないことは、弥生時代の人々にとって、コメが日常的に食べられる食料であったかどうかです。ある研究の結果、弥生時代の一人が一日に口できるお米は前期で一勺(しゃく)程度、中期で六勺から一合程度、後期でも二合に至らないとする試算があります。

一勺は一合の10分の1、一升の100分の1という小さな単位です。もしこの数値が妥当であるならば、弥生時代の人々にとってコメはとても貴重な食料であり、毎食お腹いっぱい口にできるものではなかったと言わざるをえません。

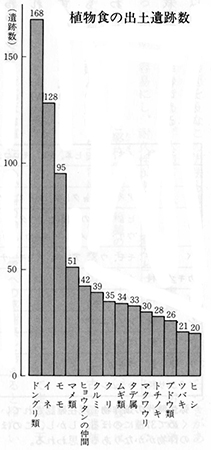

左:植物食の出土遺跡数 右:弥生時代出土の穀物比率

(森浩一編 1986 『日本の古代 4 縄文・弥生の生活』 中央公論社 ※寺沢薫論文より引用)

その一方で、縄文時代には身近であったどんぐりなどの木の実の利用はどうでしょうか。綾羅木郷遺跡でもスダジイ、マテバシイ、クリなどの木の実や、モモやウメなどの果実の種がたくさん出土しています。

今回はシイの実を展示しています。炭化していますが、形や大きさがよく分かります。

いわゆるどんぐりの中に、アク抜きなどの下ごしらえが必要なものもありますが、スダジイやマテバシイの実はアクが少なく利用しやすい木の実といえます。スダジイ、マテバシイは西日本の常緑照葉樹林にみられる木です。

左から、原生のスダジイ・マテバシイ・クリの実

(北川尚史監修・伊藤ふくお著 2007年 『どんぐりの図鑑』 トンボ出版より作成)

一般的に、弥生時代の食生活はコメを中心としたものと思われがちです。これはおそらく弥生文化が稲作に代表される農耕文化であるというイメージが強いからではないでしょうか。

ところが、ご覧いただいたように、弥生時代の人々はコメ以外のさまざまな食材も巧みに利用していたと考えられます。コメという魅力的でありながらも、天候や虫害などの影響で収穫量が不安定であった新来の作物の栽培を進めつつ、日々の生活では縄文時代以来の伝統的な食材をふんだんに利用していた食生活を窺うことができるのではないでしょうか。

炭化したコメやシイの実を見つめていると、当時の人々の巧みな知恵を感じることができるような気がします。

今回は綾羅木郷遺跡出土の有機物を中心に“食べモノ事情”についてご紹介しました。

綾羅木郷遺跡の弥生人は、コメ作りという一年を通じた農作業の中に、狩猟・漁撈・採集といった縄文時代からつづく伝統的な営みを巧みに取り込んでいたと考えられます。

展示されている綾羅木郷遺跡出土の動植物の遺存体を通じて、皆様に弥生時代の人々のくらしをお考えいただく機会になれば幸いです。

| 記事URL |

posted by 井出浩正(考古室) at 2014年01月31日 (金)

1月24日(金)、「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」とハースト婦人画報社「美しいキモノ」とのコラボレーションイベント、「読者特別鑑賞会」が行われました。

ご参加いただいた皆様、本当に有難うございました。

レクチャーの様子。

「美しいキモノ」ということで、レクチャーをした小山研究員もお着物で参加。

小宮康孝さん(重要無形文化財「江戸小紋」保持者)の作品だそう。

小宮さんの作品は、特集陳列「人間国宝の現在(いま)」で展示中です。

「小宮さんは、宝石のような色を目指したと仰っています」とのこと。

なるほど、ただの水色ではなく艶があります。お顔も明るくキレイに映えますね。

お客様もお着物でのご来館です。展覧会場が華やぎます!

素敵なみなさまのお着物をご紹介します。

絢爛豪華な水仙の刺繍。

この季節にふさわしい、あでやかな装いです。

俳優さんと女優さんですか?!

ああ、憧れのご夫婦。こんな上品な大人になりたいです!

人気きものブロガーの朝香沙都子様。

こんな風に自然に着こなして、博物館や美術館を訪れたいです。

そして、「美しいキモノ」の富川匡子編集長(左)と吉川明子編集長代理(右)。

香り立つような美しさ!まさに「美しいキモノ」です!!

美人じゃないと、きっと編集部には入れないのですね…。

「美しいキモノ」冬号は、特別展グッズ売場でも販売しています。

小山研究員が執筆したページもありますので、ぜひご覧ください。

お着物って、なかなか着る機会がありませんよね。

日本伝統工芸展60回記念「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」、ぜひお着物でお出かけください。

カテゴリ:news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2014年01月30日 (木)

日本伝統工芸展60回記念「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」では、1月15日から31日の間、平日昼に現在ご活躍中の人間国宝の方々によるギャラリートークを実施しています。

特別展会場に展示されている作品1点を選んで、その作品や作り手に関するお話、そしてご自身の作品づくりのことなどをお話しいただきます。

1月23日(木)森口邦彦さん(重要無形文化財「友禅」保持者)のギャラリートークの様子。

実は、トーハクの特別展会場でのギャラリートークは今回が初めての試みです。

初回、15日(水)に実施された中島宏さん(重要無形文化財「青磁」保持者)のトークの折は、まさに歴史的瞬間に立ち会ったようなドキドキ感がありました。

人間国宝自らから紡ぎだされる数々の「言葉」や「物語」は、作品の向こう側に広がる新しい一面を教えてくれます。

特別展会場に並ぶ作品を生み出した人間国宝は、いまご活躍の方々にとって、多くは「師」であったり、また「家族」であったりします。

そうした先人の近くで作品づくりや思いを体感していた人ならではのお話は、ここでしか聞くことのできない、大変貴重なものです。

21日(火)にお話をされた佐々木苑子さん(重要無形文化財「紬織」保持者)は、「先人があってこそ、今の私がある」と、感謝の言葉を表されていました。

伝統工芸は連綿と現在まで育まれ、そしてこれからまた未来へと続いていく。そのことをあらためて実感できる、そんなギャラリートークです。

作品を「目」で見て、人間国宝の声を「耳」で堪能する。

ちょっとぜいたくな平日お昼のひととき、ご参加をお待ちしております!

現役人間国宝によるギャラリートーク

1月31日(金)までの平日 13:30~14:00

≪今後の予定≫

1月28日(火)奥山峰石 重要無形文化財「鍛金」保持者

1月29日(水)原清 重要無形文化財「鉄釉陶器」保持者

1月30日(木)林駒夫 重要無形文化財「桐塑人形」保持者

1月31日(金)伊勢崎淳 重要無形文化財「備前焼」保持者

会場:東京国立博物館 平成館特別展示室第3・4室

参加費:無料(ただし、本展覧会の観覧券が必要。)

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 横山梓 at 2014年01月27日 (月)

「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」のワーキングチーフ、松嶋雅人です。

今回はこの展示の裏側のお話。

作品をより美しく見せるための新しい照明の試みについて紹介します。

注目いただきたいのは、こちら。会場入口入ってすぐ、皆様に最初にご覧いただいている「雷神図屏風」です。

雷神図屏風 「伊年」印 江戸時代・17世紀 Photography © The Cleveland Museum of Art

この作品の展示には有機ELという照明器具が使われています。

有機ELとは、「有機エレクトロルミネッセンス」(Organic Electro-Luminescence)の略です。

ある種の有機物に電圧をかけると、光る現象を利用した照明です。

有機EL照明は、有機物が面で発光することを利用し、文化財を美しく照らす新しいあかりということができます。薄く軽く作ることができるので設置場所を選ばず、文化財を展示した空間全体を包み込むように照らし、さらに発光に伴う熱も抑えられます。

近年、発光ダイオードを使った照明(Light Emitting Diode、LED)が多くの美術館で採用されています。省エネルギーに貢献し、ランニングコストの良さがうたわれていますが、「美しさ」という点では多くの不利な点があります。とくに絵画の場合、表わされた色の本来の美しさが損なわれてしまうことが多いようです。水墨画の微妙な諧調がつぶれてしまっていることもしばしば見受けられます。では文化財にとっては、どのような「あかり」がふさわしいのでしょうか。

この絵が描かれた当時は、床に屏風が置かれ、その前に置かれた行灯などのあかりで、やわらかく絵を照らしていたことでしょう。そこで、有機ELによる色温度が低い(蝋燭の光のように赤くみえる)照明が、ケース全体に広がるような光を効果的に作り、この屏風絵が描かれた当時の見え方を再現しようと試みました。行灯が絵を照らすように、画面の下から上へ光が弱くなるように調整しています。

原寸大レプリカによる照明実験

左:蛍光灯照明 右:有機EL照明

蛍光灯では雷神は平板に見えます。

有機ELによって絵の具の色も明瞭に見えてきました。

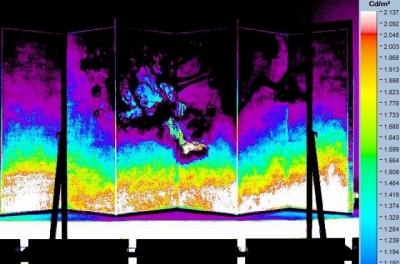

有機EL照明における輝度分布

画面下から上へ緩やかに輝度(単位面積あたりの明るさ)が低くなっていますが、白い雷神の身体は明るくなっていることがわかります。

その結果、雷神の身体は立体的に浮かび上がり、背景の金と墨は湿った雨雲が渦巻くように見えます。日本の古い絵画は平面的に描かれているように見えますが、このように有機ELの光によってとても違って見えてくるのです。雷神図を描いた画家は、雷神の身体を形作る胡粉(白色)は光を強く反射してより明るく見え、背景に蒔かれた金が赤い火の光を反射することで透明感が生まれることを意図して描いていたのでしょう。

会場での照明

ぜひ皆様も展覧会会場で、これまでにないあかりでみた、しかし、かつて人々が見たであろう日本の絵画を経験してみてください。

「雷神図屏風」を展示するケース照明は、科学研究費25282078・基盤研究(B)「中世から近代における日本絵画の受容環境の復元的考察」の助成による研究成果の一部です。

研究代表者:松嶋雅人 研究分担者:和田浩、矢野賀一、土屋貴裕(以上、東京国立博物館)

研究支援協力社

照明器材:株式会社カネカ

照明計画:(株)キルトプランニングオフィス

カテゴリ:研究員のイチオシ、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by 松嶋雅人(特別展室長) at 2014年01月25日 (土)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は小山(おやま)研究員といっしょに「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」を見に行くほ。

研究員ならではの展覧会の見どころを教えてくださいだほー!

小山研究員(以下O):こんにちはトーハクくん!展覧会の見どころね。

この展覧会は、国宝や重要文化財といった古い名品と人間国宝の作品を隣り合わせて展示しているところがポイントなの。

(左)重要文化財 奈良三彩壺 奈良時代・8世紀 九州国立博物館蔵

(右)三彩花器「爽容」 加藤卓男作 平成8年(1996) 東京国立博物館蔵

![]() ボクの勝手なイメージだけど、「古い名品!」って言われるちゃうと、やっぱりそっちのほうがなんとなくスゴイ感じがしちゃうんだけど。

ボクの勝手なイメージだけど、「古い名品!」って言われるちゃうと、やっぱりそっちのほうがなんとなくスゴイ感じがしちゃうんだけど。

O:そうですねー。

![]() えっ!

えっ!

(言い切っちゃったほ!)

O:だって昔の人は制作にかけた時間も素材も全然違うんだもの、仕方のないことでしょう。

ひとつの作品をつくるためだけに生き、色んな技法を試す。そういう時間と環境こそが良い作品を生んだのよね。

![]() ほー!

ほー!

(小山さんはかわいいお顔なのに、コメントに男気があるほ!)

O:昔の作品はやっぱりすごい。パワーがある。

昔の日本人、つまり私たちの祖先はこんなにすごいんだってことを見てほしいという気持ちもあるの。

そして現代の作家さんたちが、ここまでがんばって発展させてきたこと、これもまたすごいことね。

こういう作品から、たくさんエネルギーをもらってほしいわ。

![]() しっかし、人間国宝かあ…。なんだか仙人みたいなイメージだほ。

しっかし、人間国宝かあ…。なんだか仙人みたいなイメージだほ。

小山さんは図録の執筆のために人間国宝さんにインタビューをしていたけど、実際にお話してみてどんなひとたちだったほ?

O:そうねえ、雲の上の人っていうイメージを持っている方も多いでしょうね。

でも実際はそうではないの。

どんなに偉いひとだって、皆最初はゼロからスタートするでしょ?

スタート地点があって、寄り道もして、歩む道を選択しながらやっとここまで来たの。

悩んで悩み抜いて試行錯誤して、到達した結果が人間国宝というだけの話。

今だって姿勢は変わらず、作品をつくるために日々悩んでいらっしゃるわ。

![]() そうか、人間国宝も人間なんだね!当たり前のことだけど!ちょっとムネがアツくなったほ!

そうか、人間国宝も人間なんだね!当たり前のことだけど!ちょっとムネがアツくなったほ!

O:私もインタビューをしていてアツくなったわ。

作品制作も、伝統をどこまで引き継ぎ、どこまで自分の表現を出すのか、自分なりの道を見出さないといけない。その作業はとても大変なことよ。

それを粘り強く続けられたからこそ人間国宝になれるのね。

![]() 粘り強く続けられる。ひとはそれを才能と呼ぶのだほ。(キマッタほ!)

粘り強く続けられる。ひとはそれを才能と呼ぶのだほ。(キマッタほ!)

O:うふふ、でも才能だけでは人間国宝にはなれないのよ。

![]() ぐはっ!(かっこわる!)

ぐはっ!(かっこわる!)

O:努力、運、人との出会いも大切ね。

でも逆にいうと、いま作品の制作に携わる全ての人たちにも、人間国宝になれる可能性があるってことよ。

私は、現代人が昔の人に劣っているとは決して思わないの。

昔の日本人が、こんなに素晴らしい作品を作っていたのだということを糧にして、現代の人にはそれ以上の作品をつくってもらいたいなと思います。

![]() では究極の質問だほ!

では究極の質問だほ!

もし小山さんが、世紀の美術泥棒・キャッツアイだったら何を盗みたいほ?

O:あらあらキャッツアイ?そうね…ひとつだけ選ぶのは難しいわね…

あのね、「いいもの」っていうのは古さを感じさせないものなの。

現代まで残っているのには理由があるのよ。(キラーン☆)

![]() うわっ!いま小山さんの目が光ったほ!

うわっ!いま小山さんの目が光ったほ!

O:そう!私は小さい頃からキラキラしたものが大好きだったの。

宝石の広告チラシを切り抜いて遊んだりしてたなあ。

ということで、私はコレを選びます!

截金彩色飾筥「花風有韻」(きりかねさいしきかざりばこ かふうゆういん)

江里佐代子作 平成3年(1991) 文化庁蔵

![]() えっ?!小山さんは染織が専門なのに、お着物は選ばないんだほ?

えっ?!小山さんは染織が専門なのに、お着物は選ばないんだほ?

O:悩んだんだけどね。

毎日同じ服を着る人っていないでしょ?だからお着物をどれかひとつって言われると困っちゃうの。

こういう作品だったら毎日手元に置いて眺めたり、中に自分の大切なものを入れたりして楽しめるじゃない?

![]() にゃるほ。小山さんはこの作品のどういうところが好きなんだほ?

にゃるほ。小山さんはこの作品のどういうところが好きなんだほ?

O:キラキラしていて本当に綺麗でしょう?

これは截金(きりかね)って言って、細く切った金箔を杉の箱に施しているの。

O:見て!光に当たって、まるで金糸みたいにきらめいて見えるでしょ?照明も工夫したのよ。

![]() ほー、キラキラの線が折り重なってビューティほー!

ほー、キラキラの線が折り重なってビューティほー!

O:もしキャッツアイだったら、暗闇の中で懐中電灯をつけて、パッとこのハコが目に映った時、きっとトキメクだろうなあ!

![]() ♪みーつめるキャッツアイ かーふうゆういん きーんいろにひかーるー

♪みーつめるキャッツアイ かーふうゆういん きーんいろにひかーるー

O:トーハクくん、古い歌知ってるのね。

![]() えへへ。5歳だけどものしりだほ。

えへへ。5歳だけどものしりだほ。

でもこうやってガラスケースに入っていると、「美術作品」として見てしまうけど、「どれが欲しいかな」とか「自分だったらどう使うかな」とか、そういう風に見てもいいんだほ?

O:もちろん!そういう風に見てもらいたいわ。

だって使う人あっての工芸だもの。作り手と使い手、双方が一緒に工芸を盛り立てて、お互いに成長していくの。

そのことを心に留めて展覧会を見ていただけたらいいなと思ってます。

![]() そうか、使うひとがいないと、作るひともいなくなっちゃうもんね!

そうか、使うひとがいないと、作るひともいなくなっちゃうもんね!

使うひとも大事な役割なんだってことが、とってもよくわかったほ!

小山さん、アツいお話をどうも有難うございました!

小山弓弦葉(おやまゆづるは)工芸室主任研究員。専門は染織です。

大好きな作品(友禅訪問着「羽衣」 森口華弘作 昭和59年(1984) 滋賀県立近代美術館蔵)の前で。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2014年01月22日 (水)