1089ブログ

「日本国宝展」(2014年10月15日(水)~12月7日(日) 平成館)には、たくさんの方々にご来館いただき、ありがとうございます。

展示作品の中でも注目を集めている、「国宝 元興寺極楽坊五重小塔」(奈良・元興寺蔵)。今回の国宝展に出品される全119件のうち、唯一建造物の国宝です(他はすべて美術工芸品)。この巨大な小塔(というのも変な言い方ですが)が本展覧会に出品されるまでには、いくつかの超えるべきハードルがありました。いかにして五重小塔は東京国立博物館にやってきたのか。そのものがたりを、これからお話したいと思います。

その前に、少々こみいっていますが、五重小塔の国宝指定の歴史を振り返ってみましょう。

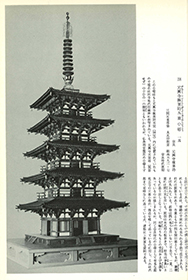

この五重小塔が初めて指定文化財となったのは、明治34年(1901)のことでした。同年8月2日付の官報告示には、「古社寺保存法」により「木造五重塔(伝元興寺塔雛形(ひながた))を「国宝ノ資格アルモノト定ム」としています。「古社寺保存法」は明治30年に施行された、文化財保護のための法律です。国宝、重要文化財の別はなく、指定区分はすべて国宝でした。いわゆる「旧国宝」と呼ばれる一群です。なおこの時の種別は建造物ではなく、絵画、彫刻、工芸など美術工芸品の中に列しており、種類は「建築雛形」となっています。旧国宝は昭和25年(1950)の「文化財保護法」により、いったんすべて「重要文化財」となり、その中からより価値高いものが、改めて「国宝」に指定されることとなりました。最初のころは「新国宝」とよばれることもあったそうです。そして五重小塔も昭和27年(1952)3月29日、改めて建造物として「元興寺極楽坊五重小塔」の名称で国宝に指定されることとなったのです。

昭和51年 京都国立博物館

「日本国宝展」図録より

昨年2013年の春、日本国宝展ワーキンググループが、共催者をまじえ展示作品の検討を行っていた時のこと。グループの田良島(当館調査研究課長)が、「美術工芸品だけでなく、建造物の国宝というのはどうだろうか?」との言葉を発したのがきっかけとなり、元興寺の五重小塔が候補として浮かび上がります。しかし小塔とはいえ高さ5.5メートルの本格的な建築構造物。動かすことなどできるのか、その時点ではまったく半信半疑でした。調べを進めると、この五重小塔は明治40年~昭和40年(1907-65)までは奈良国立博物館に寄託展示されていたこと、昭和42年1月~43年9月までの21か月間で、国庫補助事業として本格解体修理が実施されたこと、昭和51年(1976)には、京都国立博物館の「日本国宝展」に出品されていたことなどが判明したのです。「これはいけるのでは?」ワーキングと共催者の間には、出品を前向きに進めていこうという機運が次第に高まっていきました。

辻村泰善住職

(写真提供:元興寺文化財研究所)

とはいえ、当然のことながら所蔵者のご意向が最も重要です。夏まっ盛りの8月8日、共催者の方々とともに、元興寺の辻村泰善(つじむらたいぜん)住職を訪ねました。今回の日本国宝展が祈りと信仰をテーマとしていること、元興寺の五重小塔はそのテーマにふさわしく、また美術工芸品だけでなく本格的な建造物の国宝指定品を展示することで、展覧会の奥深さをお伝えしたいことなどをお話させていただきました。元興寺には「公益財団法人元興寺文化財研究所」があり、多くのスタッフによって、国宝や重要文化財を含む日本全国の文化財の保存修理や調査研究が行われています。辻村住職はその理事長を務めてもおられます。永い歴史を有し世界遺産「古都奈良の文化財」のひとつにも数えられる元興寺のご住職であるとともに、文化財の重要性と保存にも深く通じておられるからこそ、展覧会の趣旨とご出品の意義を積極的にご理解いただけたのだと思います。このことは私たちにとって、大きな幸運でありました。これ以降、文化財研究所の研究員の方と、具体的にどのように進めていくかの検討が繰り返されることとなりました。

解体作業は、奈良や京都はもちろん全国の社寺の解体修理や建造を行っている(株)瀧川寺社建築にお願いするということになりました。ここに大きな幸運その2が。瀧川伸社長のお父上の昭雄氏は、なんと昭和42~43年の解体修理の際、奈良県教育委員会文化財保存事務所の技能員として関わっておられ、当時のことをよくご存じであったのです。

一方で国宝の建造物を展覧会に出品するということに対し、奈良市や奈良県の教育委員会の文化財保護担当、そして国(文化庁)の建造物担当にも、ご理解をいただかなければなりません。関係者と協議を進め、国に対して「国宝の現状変更」を申請するということになりました。小塔といえど建造物の国宝。建造物は美術工芸品と違って「不動産」であるため、展覧会に出品するという行為が現状変更に当たるという考え方です。担当者とのやりとりを繰り返し、解体、梱包、輸送、展示の計画書やタイムテーブル、画像などを揃えて書類を整え、元興寺から奈良市、奈良県を経由し文化庁に申請書類が提出されました。この案件が国の審議会に諮られ、今年3月15日文部科学大臣への答申で、日本国宝展の出品にかかる現状変更が許可されたのです。関係者一同ひとまずホッとするも、本当の仕事はこれからです。

瀧川寺社建築による解体

展示に先立ち、今年の4月6日~11日の日程で、解体の予行演習を兼ねた状態調査と彩色の剥落止め処置が行われました。解体を行うのは、瀧川寺社建築の若き宮大工さんたち。私もかつて文化庁の調査官として、国宝や重要文化財の修理に関わり、いろんな技術者や職人の方をみてきましたが、宮大工さんとの仕事は初めてのこと。そのキビキビした動きや段取りのうまさに、舌を巻くといった感じ。しかもイケメンぞろいなのです!瀧川社長はたいへんに明るく、人を笑かそうとするサービス精神にあふれた方なのですが、職人を惹きつけ、名工に育てていく人徳と裁量を強く感じました。一方で彩色の剥落止めは、全国の文化財保存修復を手がける元興寺文化財研究所の、まさに本領発揮といったところ。湯せんでといたニカワを、彩色の浮いた部分に、筆で丁寧に差していきます。同時にホコリを払い、クリーニングを行いました。

彩色の剥落止め、クリーニング(元興寺文化財研究所)

昭和修理の際の修理報告書などによって、すでに予想されていたことではありますが、五重小塔は頂部の相輪(そうりん)、心柱(しんばしら)、5~1層と、大きく7つのパーツに解体でき、それらのパーツは釘などで緊結されていない(つまり置き重ねてあるだけ)ことが、改めて確認されました。これは奈良時代など古い建造物の特色でもあります。とはいえ「国宝」。常に張りつめた緊張の中、慎重の上にも慎重を期して、作業は行われました。

(左)5層、4層 (右)5層、4層を外したところ 中央に心柱が立つ

展覧会開幕を控えた9月末、ふたたび足場が組まれ、瀧川寺社建築のイケメン集団によって解体が始まります。解体された部材は厳重に梱包され、輸送トラックによって東京まで搬送されます。そしてここでも研究所の誇るハイテク文化財輸送専用車、「シバラ」1号、2号が大活躍です。文化財を安全に運ぶためには、温湿度管理や振動を抑える仕様の輸送車が不可欠。(ちなみにシバラとは、観音菩薩(観自在菩薩・観世音菩薩)のサンスクリット語、アバロキテシバラからとったもので、妙(たえ)なる観察 妙なる音声という意味)修理と輸送、元興寺文化財研究所の存在は、まことに大きな幸運その3でありました。

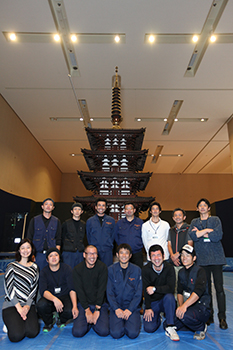

(左)元興寺収蔵庫で再び解体 左が瀧川伸社長 (右)平成館での組み上げ

輸送後、平成館の特別展会場には再び足場が組まれ、免震台の上に五重小塔が組まれていきます。足場の設置から解体に約4日、組み上げにまた4日。作品や資材の運搬、会場の養生、後かたづけを含め、元興寺での解体から平成館での設置に、ほぼ2週間を要したことになります。この会場で展示された作品としては、これまでで最大級のものの一つではないでしょうか。その威容に見とれてしまいます。

平成館での五重小塔展示作業の様子

国宝 元興寺極楽坊五重小塔を日本国宝展に展示するにあたっては、これまで見たように、いくつかの大きな幸運がありました。しかしやはり、元興寺様はじめ多くの方々のご理解とご協力の上に出品がかなったことを忘れてはなりません。会期を無事に終え、元興寺様にきちんとお返しするまで、気を抜かずに務めたいと思っています。

瀧川寺社建築のみなさんと

(後列中央より右に)瀧川伸社長、雨森久晃元興寺文化財研究所研究員、田中泉奈良県文化財保護課調整員、筆者

(前列左)金井裕子当館特別展室研究員

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2014年11月21日 (金)

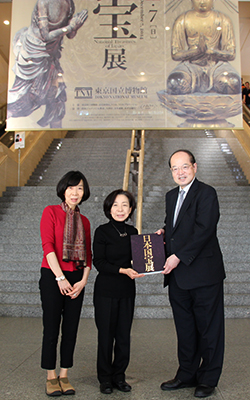

「日本国宝展」(2014年10月15日(水)~12月7日(日)、平成館特別展示室)は、

11月18日(火)午後に20万人目のお客様をお迎えしました。

多くのお客様にご来場いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、東京都文京区よりお越しの伊藤悦子さんです。

伊藤さんには、東京国立博物館長 銭谷眞美より、記念品として展覧会図録と、

「縄文のビーナス」ぬいぐるみなどの展覧会グッズを贈呈しました。

「日本国宝展」20万人セレモニー

伊藤さん(中)と館長の銭谷眞美(右)

11月18日(火)東京国立博物館 平成館エントランスにて

伊藤さんは妹さんとお二人で、日本国宝展においでになりました。

本日より11月30日(日)まで展示の「金印」(福岡市博物館蔵)、またポスターでもおなじみの「善財童子立像」(奈良・安倍文殊院蔵)に会うことを、楽しみにしておられたそうです。

また、24年前に当館で行われた「日本国宝展」にも来てくださったとのこと。

1990年(平成2年)、当館として2回目の日本国宝展。 当時はまだ平成館は建設されておらず、本館で開催されました。伊藤さんは当時の図録を繰りながら、今回はまた違った作品も出ているのだなあと、再びお運びくださったのでした!

そうです。24年の間には、新しい国宝も指定されています。

新たな国宝との幸せな出会いがありますように。

いよいよ本日から「金印」が公開。そして11月21日(金)~12月7日(日)までは、国宝の「土偶」全5体が集結します。

年の瀬とともに、日本国宝展もファイナルカウントダウンを迎えようとしています。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 伊藤信二(広報室長) at 2014年11月18日 (火)

![]() ほー。ぼくトーハクくん。

ほー。ぼくトーハクくん。

![]() あれ? トーハクくん、「ほほーい!」じゃないの? なんだか元気ないわね。

あれ? トーハクくん、「ほほーい!」じゃないの? なんだか元気ないわね。

![]() うん、なんかさ。燃え尽き症候群ってやつかな。いま、東洋館の「博物館でアジアの旅」の思い出に浸ってたところなんだほ。

うん、なんかさ。燃え尽き症候群ってやつかな。いま、東洋館の「博物館でアジアの旅」の思い出に浸ってたところなんだほ。

この秋、東京国立博物館では、「アジアフェス in トーハク」と題して、東洋美術を楽しむ特別企画を開催中。

総合文化展「博物館でアジアの旅」2014年9月30日(火) ~ 10月13日(月・祝)

2014年日中韓国立博物館合同企画特別展「東アジアの華 陶磁名品展」2014年9月20日(土) ~ 11月24日(月・休)

![]() 確かに、楽しかったわねー、「博物館でアジアの旅」。なんといっても衣装体験!

確かに、楽しかったわねー、「博物館でアジアの旅」。なんといっても衣装体験!

わたし、韓国の王妃様になったのよ。そういえば、トーハクくん、あのとき撮ってくれた写真、まだもらってないわよ。

衣装体験

![]() あれ? そうだったかほー?

あれ? そうだったかほー?

![]() トーハクくんはどの企画が面白かった?

トーハクくんはどの企画が面白かった?

![]() そりゃ、やっぱり、屋台だほ。

そりゃ、やっぱり、屋台だほ。

夜間開館日のアジアン屋台

![]() そ、そこ? トーハクくん、全屋台制覇するってはりきってたものね。確かにおいしかったし、食は大切な文化。アジアフェスが大いに盛り上がったわね。ほかには?

そ、そこ? トーハクくん、全屋台制覇するってはりきってたものね。確かにおいしかったし、食は大切な文化。アジアフェスが大いに盛り上がったわね。ほかには?

![]() 研究員さんたちのスペシャルトークが熱かったほ。コスプレ研究員も登場したんだほ。

研究員さんたちのスペシャルトークが熱かったほ。コスプレ研究員も登場したんだほ。

民族衣装で解説する小泉研究員

![]() そうそう、ほとんど毎日、いろんなテーマのいろんなお話が聞けたのよね。いつもは、ひとつの展示室、ひとつの作品についてのお話が多いけど、アジアフェスのツアーでは、エジプト、インド、中国、日本、いろんな展示室を行ったりきたり。

そうそう、ほとんど毎日、いろんなテーマのいろんなお話が聞けたのよね。いつもは、ひとつの展示室、ひとつの作品についてのお話が多いけど、アジアフェスのツアーでは、エジプト、インド、中国、日本、いろんな展示室を行ったりきたり。

![]() 中国の漢時代の緑釉犬とボクの仲間の埴輪犬を比べるツアーもあったんだほ。

中国の漢時代の緑釉犬とボクの仲間の埴輪犬を比べるツアーもあったんだほ。

そういえば、緑釉犬、最近ちょっと人気が出てきて、いい気になってるんだほ!

緑釉犬(左)と埴輪犬(右)

![]() え? トーハクくん、なに張り合ってるの?

え? トーハクくん、なに張り合ってるの?

![]() だって、比べられちゃったんだほ。

だって、比べられちゃったんだほ。

![]() いやだ。研究員さんはそんな意味で比べたわけじゃないわ。比べてみるとはじめてわかることもあるのよ。

いやだ。研究員さんはそんな意味で比べたわけじゃないわ。比べてみるとはじめてわかることもあるのよ。

いろんな文化が出会ったり、交わったり、そして新しい文化が生まれる様子がわかることもあるわ。

![]() そういえば、夜の博物館にたくさんの子どもが来てくれた日もあったほ。

そういえば、夜の博物館にたくさんの子どもが来てくれた日もあったほ。

![]() ワークショップ「親子でぶつぞう探検 in ナイト・ミュージアム」ね。

ワークショップ「親子でぶつぞう探検 in ナイト・ミュージアム」ね。

![]() ナイト・ミュージアムなんて、別にふつーなのに、みんな大喜びだったほ。

ナイト・ミュージアムなんて、別にふつーなのに、みんな大喜びだったほ。

![]() トーハクくんにはふつーでも子どもたちには特別なことなのよ。そうそう、早朝の展示室で仏像とヨガ体験も朝活女子にはたまらない企画だったわ。

トーハクくんにはふつーでも子どもたちには特別なことなのよ。そうそう、早朝の展示室で仏像とヨガ体験も朝活女子にはたまらない企画だったわ。

トーハクくんも、たまには早起きして体を動かしたほうがいいわよ。

![]() ほっといてほしいんだほ! ぼくはダンスで鍛えてるから、いいんだほ。

ほっといてほしいんだほ! ぼくはダンスで鍛えてるから、いいんだほ。

![]() うんうん、その調子。トーハクくん、元気でてきたわね。

うんうん、その調子。トーハクくん、元気でてきたわね。

アジアフェスはまだまだ開催中よ! 特別展「東アジアの華 陶磁名品展」( 11月24日(月・休)まで本館特別5室で開催中)を盛り上げていきましょう!

3つの国の文化に陶磁の名品を通して親しむ企画よ。日本国宝展とともに、ぜひみなさまご来場くださいませ。

特別展「東アジアの華 陶磁名品展」の見どころを紹介するブログはこちら

博物館でアジアの旅が、どんな風に盛りあがったか?

詳細報告はこちら(PDF:781KB)

| 記事URL |

posted by 小林牧(博物館教育課長) at 2014年11月17日 (月)

日ごとに寒さが増していますが、「日本国宝展」の会場はケースの前に人垣や人溜りができ、

それを感じさせない熱気にあふれています。

今回の展覧会では考古遺物の多くが第2章「神を信じる」にて展示されています。

この第2章では仏教とともに日本の信仰の礎となっている神道、

そしてこれらに先立つ祈りやまつりに関わる作品をご紹介しています。

展示室は奥へ進むに従って時代を遡る展示順となっており、

手前から、カミから神へと信仰が体系化されていく様子をよく表す

沖ノ島祭祀遺跡出土品から始まり、藤ノ木古墳出土の金銅製鞍金具、

平原遺跡出土の内行花文鏡、加茂岩倉遺跡の絵画銅鐸へと続きます。

そして展示室の一番奥では、まさに祈りのかたちの原型である縄文時代の女神たちが

みなさんをお待ちしています。

「合掌土偶」(左)と「縄文のビーナス」(右)

国宝 土偶(合掌土偶) 国宝 土偶(縄文のビーナス)

縄文時代(後期)・前2000~前1000年 縄文時代(中期)・前3000~前2000年

青森県八戸市風張1遺跡出土 長野県茅野市棚畑遺跡出土

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館蔵 茅野市蔵 尖石縄文考古館保管

縄文時代の土偶はこれまで2万点ほど発見されていますが、国宝の土偶はたったの5点。

その国宝土偶が11月21日(金)~12月7日(日)の期間に、勢ぞろいします。

縄文時代の出土品として初めて国宝に指定された「縄文のビーナス」、

ほぼ形が残っている土偶では日本最大の「縄文の女神」、祈りの姿そのものともいえる「合掌土偶」、

北海道唯一の国宝「中空土偶」、そして今年指定されたばかりの国宝「仮面の女神」。

国宝 土偶(縄文の女神)

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

山形県舟形町西ノ前遺跡出土

山形県蔵 山形県立博物館保管

展示期間:11月21日(金)~12月7日(日)

国宝 土偶(仮面の女神)

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

長野県茅野市中ッ原遺跡出土

茅野市蔵 尖石縄文考古館保管

展示期間:11月21日(金)~12月7日(日)

国宝 土偶(中空土偶)

縄文時代(後期)・前2000~前1000年

北海道函館市著保内野遺跡出土

函館市蔵

展示期間:11月21日(金)~12月7日(日)

これら国宝土偶は個性的な姿かたちや愛らしい表情も魅力的ですが、

縄文時代の人びとが祈りのかたちをも私たちに伝えてくれるものでもあります。

考古遺物は他の分野の作品と比べて、言葉少なではにかみやです。ぜひ歩み寄ってじっくりとご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 品川欣也(考古室主任研究員) at 2014年11月15日 (土)

明治から昭和初期にかけて活躍した建築家、横河民輔(1864~1945)生誕150年を記念して、いま東洋館5室では横河コレクションの貴重な中国陶磁を展示しております(「横河コレクション―宋・元のやきもの」)。

横河は三越本店や旧帝国劇場などの建築にたずさわった人物で、現在の横河電機、横河ブリッジホールディングスなど横河グループの創設者でもあります。

そして建築家や実業家の顔とは別に、中国陶磁の収集家としても世界的に知られています。

新石器時代から清時代(1644~1912)まで、さまざまな種類の土器・陶磁器を体系的に集め、質・量ともに世界最大規模のコレクションを築きあげました。その総数は5000点に及んだとも伝わり、厳選されたおよそ1100点が昭和のはじめに東京帝室博物館(現在の東京国立博物館)に寄贈されました。

横河民輔

ところで、なぜ建築家である横河が中国陶磁を集めることになったのでしょうか?

そしてなぜ、そのコレクションが博物館に寄贈されているのでしょうか?

横河自身の言葉によれば、その収集は大正3年(1914)頃にはじまったといいます。

ちょうどこの頃、日本でも東京帝国大学工学部教授であった大河内正敏(おおこうちまさとし 1878~1952)を中心として、陶磁器を科学的に研究する動きが生まれていました。帝大の建築学科で教鞭をとった横河も大河内のグループの中心メンバーの一人でした。

しかし、中国陶磁を収集する直接的なきっかけとなったのは、建築の仕事で欧米を訪れ、各地の美術館・博物館を見て歩いたことにあるようです。

大航海時代以来ヨーロッパの皇帝・貴族のあいだでは、東洋のやきもの、とくに中国・明(1368~1644)、清の青花磁器が大変好まれました。シャルロッテンブルク宮殿の「磁器の間」に知られるように、飲食の実用だけでなく、収集した陶磁器を部屋の壁面に豪華に飾り立てることが流行していました。

さらに、清朝が斜陽を迎えた19世紀後半から20世紀初頭になると、清の宮廷や高官の手元にあった美術品が海外に流出したり、鉄道敷設工事にともなって地下に眠っていた古代遺跡の出土品が知られるようになり、中国陶磁に対する関心が世界的に高まります。それまで知られていなかった明時代以前の古いやきものにも、欧米の陶磁器愛好家たちの目が向けられることになったのです。

横河が欧米を訪れたのもその頃のこと。イギリス、ドイツ、フランスの美術館・博物館で巨大な中国陶磁コレクションを目の当たりにして、日本にもそれらに負けないコレクションが必要だと決意したのです。

そうして横河は亡くなる直前まで、陶磁器の収集を続けます。賢妻として知られる下枝(しずえ)夫人からの後押しもあり、博物館への寄贈は戦前の昭和7年(1932)に行なわれました。第1回目の寄贈でおよそ600点の中国陶磁が収められ、その後足りない部分を補うようにして昭和18年まで計7回にわたって続けられたのです。空襲を受け、高輪にあった横河邸も被災したとのこと。もし博物館に寄贈されていなかったら、東京国立博物館、そして日本が誇るこの中国陶磁コレクションは成り立っていなかったかもしれません。

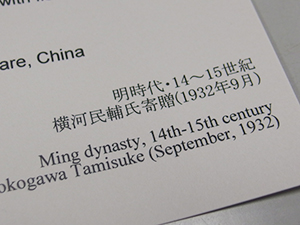

題箋(だいせん:解説キャプション)

展示中の題箋には、寄贈年月が表記されています。

いつ収蔵されたのかという視点で作品を見るのも、楽しみ方の一つです。

この秋は「横河コレクション―宋・元のやきもの」として、北宋時代(960~1127)からおよそ元時代(1271~1368)の頃につくられた作品を紹介しています。白磁、青磁、白釉陶、黒釉陶などさまざまの種類のやきものが中国の南北各地において華ひらいた時代です。毛彫りや片切彫りなどの線刻文や筆による絵付けを施したり、異なる釉をもちいて表面を彩ったり、装飾も多種多様です。その多くはなにげない日用の器たちですが、古代から連綿とつづく轆轤(ろくろ)技術、焼成技術をもって生み出されたものであり、熟練した技の一つ一つに悠久の時間を思わずにはいられません。

展示風景

横河コレクションの中国陶磁のなかでも優品がそろう「宋赤絵」。

上絵付けののびやかな筆づかいに目を奪われます。墨書銘が施されたものもあって、大変貴重な作例です。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 三笠景子(保存修復室研究員) at 2014年11月14日 (金)